Полная версия

Искусство допроса. Монография

В дальнейшем вопрос о личности свидетелей, доказательственном значении свидетельских показаний и возможности их использования в уголовном процессе стал объектом продолжительных споров среди ученых.

С позиции исторического аспекта вопросы оценки личности в уголовном судопроизводстве возникали задолго до официального основания криминалистики как науки. Так, западногерманский криминалист, Л. фон Ягеманн, в 1838–1841гг. представил типологию допрашиваемых лиц по их личным особенностям в своем «Руководстве по судебному расследованию»[34]. Р. А. Рейс – автор книги «Научная техника расследования преступлений» (1912)[35], и А. Вейнгарт – автор «Уголовной тактики: руководство к расследованию преступлений» (1912)[36], также во главу своей научной работы ставили знания о личности участников процесса.

В 1910г. на международном конгрессе Союза криминалистов в Брюсселе основным предметом обсуждения стал вопрос «Опасность состояний преступника». В ходе работы этого научного форума, обсуждавшего проблемы новой науки, вопрос о психологии свидетельских показаний (который не предполагал прений) вызвал особый интерес присутствующих[37].

Все это послужило тому, что в психологии появилось самостоятельное направление – психология свидетельских показаний. Наряду с правильными положениями о зависимости качества показаний от объективных и субъективных факторов восприятия, судебные психологи пришли к некоторым ошибочным выводам, например, о невозможности использования свидетельских показаний в уголовном судопроизводстве.

Подвергаются сомнению утверждения Г. Гросса о том, что дети в возрасте 7–9 лет – самые лучшие свидетели, положение В. Штерна о меньшей достоверности показаний женщины, чем мужчины, а также о необходимости проведения психологической экспертизы для установления степени достоверности свидетельских показаний и возможности их допуска в качестве судебных доказательств. К данному мнению присоединились и российские ученые О. Б. Гольдовский, А. В. Завадский и др.

К чести русских юристов, в теории «недостоверности свидетельских показаний» быстро разобрались, и поэтому сколько-нибудь заметного отрицательного воздействия на практику допроса она не оказала.

Критикуя данную частную теорию, А. Ф. Кони подчеркивал, что свидетельские показания являются одним из лучших и наиболее веских доказательств в новом уголовном процессе. По этой проблеме опубликовано много научных трудов, в том числе Л. Е. Владимирова, А. И. Елистратова, А. Ф. Кони, А. В. Скопинского и др.

Первым среди советских ученых-криминалистов обстоятельно рассмотрел проблемы тактики допроса и его психологические основы И. Н. Якимов. Он не только проанализировал психологические основания оценки показаний свидетелей, обвиняемых, но и дал сравнительное описание психологии показаний некоторых категорий свидетелей: женщин, детей, стариков, больных, лжесвидетелей и «умалчивающих правду» свидетелей.

В конце 20-х гг. ХХ в. И. Н. Якимов на психологической характеристике показаний построил тактику допроса названных лиц. А в 1930 г. в своей научной работе «Допрос: практическое пособие для опрашивающих» разработал рекомендации для работы с преступниками исходя из особенностей их личности, он рекомендовал учитывать при общении с ними их склонности, которые привели к преступным намерениям субъекта. П. П. Михеев в работе «Допрос» (1931) делает попытку описать и классифицировать советы для получения правдивых показаний от обвиняемого.

И хотя в СССР пытки были отменены, однако в период с 1935 по 1953 г. физическое воздействие для получения информации допускалось руководством страны. Как это видно из следующего документа:

ТЕЛЕГРАММА

ШИФРОМ ЦК ВКП(б)

СЕКРЕТАРЯМ ОБКОМОВ, КРАЙКОМОВ, ЦК НАЦКОМПАРТИЙ,

НАРКОМАМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, НАЧАЛЬНИКАМ УНКВД.

ЦК ВКП стало известно, что секретари обкомов-крайкомов, проверяя работников УНКВД, ставят им в вину применение физического воздействия к арестованным как нечто преступное. ЦК ВКП разъясняет, что применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКП. При этом было указано, что физическое воздействие допускается как исключение, и притом в отношении лишь таких явных врагов народа, которые, используя гуманный метод допроса, нагло отказываются выдать заговорщиков, месяцами не дают показаний, стараются затормозить разоблачение оставшихся на воле заговорщиков, – следовательно, продолжают борьбу с Советской властью также и в тюрьме. Опыт показывает, что такая установка дала свои результаты, намного ускорив дело разоблачения врагов народа. Правда, впоследствии на практике метод физического воздействия был загажен мерзавцами Заковским, Литвиным, Успенским и другими, ибо они превратили его из исключения в правило и стали применять его к случайно арестованным честным людям, за что они понесли должную кару. Но этим нисколько не опорочивается сам метод, поскольку он правильно применяется на практике. Известно, что все буржуазные разведки применяют физическое воздействие в отношении представителей социалистического пролетариата, притом применяют его в самых безобразных формах. Спрашивается, почему социалистическая разведка должна быть более гуманной в отношении заядлых агентов буржуазии, заклятых врагов рабочего класса и колхозников. ЦК ВКП считает, что метод физического воздействия должен обязательно применяться и впредь, в виде исключения, в отношении явных и неразоружившихся врагов народа, как совершенно правильный и целесообразный метод. ЦК ВКП требует от секретарей обкомов, райкомов, ЦК нацкомпартий, чтобы они при проверке работников НКВД руководствовались настоящим объяснением. № 1/с, 2/с, № 26/ш.

СЕКРЕТАРЬ ЦК ВКП(б)

И. СТАЛИН

10/I – 39 г. 15 час.

И только после смерти Сталина И. В. 04.04.1953 был издан приказ МВД СССР «О запрещении применения к арестованным каких-либо мер принуждения и физического воздействия», где подобные деяния категорически запрещались.

К сожалению, до начала 50-х гг. специальных исследований в области тактики допроса практически не велось. Литература тех лет – это главы в учебниках по криминалистике для вузов и отдельные журнальные статьи общего характера С. А. Голунского, Б. М. Шавера и некоторых других авторов.

В конце 50-х – начале 60-х гг. ХХ в. вновь возрос интерес к проблемам допроса, число публикаций по данной проблеме стало значительно расти, были проведены фундаментальные научные исследования. К их числу можно отнести работы Л. М. Карнеевой, С. С. Ордынского, С. Я. Розенблита «Тактика допроса на предварительном следствии» (1958), Н. И. Порубова «Допрос в советском уголовном процессе и криминалистике» (1968).

В этих работах были рассмотрены ранее не исследованные вопросы:

• тактические задачи, разрешаемые при допросе свидетелей;

• тактические приемы оказания свидетелю помощи в припоминании забытых фактов, преодолении мотивов умолчания;

• использование для получения правдивых показаний обвиняемого особенностей его личности;

• тактика допроса обвиняемого, заявившего о своем алиби или изменившего свои первоначальные показания;

• пути установления психологического контакта с допрашиваемым;

• методы правомерного психологического воздействия на личность в процессе допроса;

• взаимодействие следователя с органами дознания на стадии подготовки к допросу;

• особенности судебного допроса и др.

Глубокая научная аргументация, в сочетании со знанием запросов и потребностей практики, стала залогом долгой жизни этих работ, не потерявших своей значимости и в наши дни.

Четвертый этап (XXIв.– наше время). Дальнейшее развитие уголовного процесса пошло по пути дополнительной регламентации получения вербальной информации у различных категорий допрашиваемых и использования высокотехнологичных средств в следственных действиях. Так, например, в ст. 191 УПК РФ получил дальнейшую регламентацию порядок допроса малолетних свидетелей: «Следственные действия с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в возрасте до семи лет не могут продолжаться без перерыва более 30 минут, а в общей сложности – более одного часа, в возрасте от семи до четырнадцати лет – более одного часа, а в общей сложности – более двух часов, в возрасте старше четырнадцати лет – более двух часов, а в общей сложности – более четырех часов в день». Проводятся исследования о возможностях участия в уголовном процессе лиц с ограниченными возможностями (в том числе пожилых[38] и иных, с нарушениями когнитивного развития[39]). Организуются и проходят научные и научно-практические мероприятия, в том числе международного уровня[40].

Получило развитие использование высоких технологий в вербальных следственных действиях. В статье 189.1 УПК РФ регламентируются особенности проведения допроса, очной ставки, опознания путем использования систем видео-конференц-связи.

Использование новейших психологических, нейропсихологических и нейрофизиологических методов позволило получить новые научные данные о работе памяти человека, процессе восприятия, кодировании, сохранении, об извлечении и передаче информации. Появились достоверные сведения о внешних проявлениях различных эмоций человеком, разработаны новые методики активации памяти, оценки достоверности показаний и т. д. Все это позволило существенно обновить арсенал тактических рекомендаций по производству вербальных следственных действий, а в ряде случаев и сформулировать абсолютно новые принципы получения уголовно-релевантной информации.

Глава 2. Общие положения

2.1. Понятие и принципы допроса

В специальной литературе приводится множество различных определений такого следственного действия, как допрос. Один из наиболее распространенных подходов сформулирован, например, в учебнике криминалистики, изданном кафедрой криминалистики МГЮА. «Допрос – наиболее распространенное следственное действие, заключающееся в получении от лица показаний об обстоятельствах, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных, криминалистически значимых обстоятельствах»[41]. Не оспаривая данное определение, в целом отвечающее реалиям жизни, позволим высказать некоторые дополнения.

Допрос – понятие интегративное. В процессуальном отношении допрос – это следственное действие, которое производится в целях собирания доказательств. Это делается путем получения фиксируемых в протоколе допроса и иными способами показаний допрашиваемого об известных ему обстоятельствах, исследуемых по уголовному делу.

По своей сути допрос является одним из процессуальных видов информационного взаимодействия, межличностного общения и обмена информацией двух главных действующих лиц – допрашивающего и допрашиваемого. В случаях, регламентированных законодателями (например, при допросе малолетнего, глухонемого, лица, не владеющего языком, на котором ведется производство), в процесс указанного взаимодействия включаются и некоторые другие лица (защитник, переводчик, педагог и др.).

С криминалистической точки зрения существенно то, что данное действие – средство собирания и проверки не только доказательственной, но и ориентирующей информации, которую следователь получает от допрашиваемого лица с помощью речевых и неречевых (жестов, мимики и т. п.) коммуникаций.

Ясно, что само понятие «обмен информацией» предполагает получение ее как следователем, так и допрашиваемым[42]. Известный русский врач-невропатолог, психиатр Владимир Михайлович Бехтерев отмечал, что «устное и печатное или писаное слово, мимика и жесты и, наконец, действие, возбуждающее подражание,– вот те способы или средства, благодаря которым устанавливается общение в массе лиц и которыми достигается установление взаимоотношения отдельных лиц в общественных группах»[43]. В процессе допроса допрашиваемый получает большое количество информации из самого факта вызова на допрос, из заданных ему вопросов, предъявляемых доказательств и из других источников. Полученной информацией он может распорядиться по-разному. В одном случае отнестись к ней нейтрально, в другом – она подтолкнет его к активным действиям (обсуждению хода следствия с другими лицами, в том числе и причастными к совершению преступления, уничтожению улик, силовому воздействию на других свидетелей, участников процесса и т. д.). Моделируя развитие ситуации по последнему варианту, субъект поисково-познавательной деятельности может иметь целью допроса не получение от допрашиваемого показаний, а именно последующую активизацию указанных лиц, планируя при этом проведение других следственно-оперативных мероприятий для получения уголовно-релевантной информации.

Если в ходе допроса лицо, его производящее, прежде всего исходит из необходимости получить именно показания, то усилия субъекта поисково-познавательной деятельности направлены в первую очередь на получение следующей информации:

1) о самом допрашиваемом (как о личности, следообразующем и следовоспринимающем объекте);

2) об обстоятельствах и обстановке исследуемого события, его участниках и роли каждого в содеянном;

3) о материально фиксированных следах и объектах – носителях интересующей следствие информации, а также о свидетельской базе.

Допрос является не только способом получения новой информации, но и средством проверки, уточнения, углубления, закрепления данных, почерпнутых ранее из других источников. Важное значение указанное следственное действие имеет и для проверки состоятельности выдвинутых до его производства следственных версий. По ходу допроса могут выдвигаться и проверяться новые версии. Опираясь на данные, полученные в результате завершенного допроса, следователь имеет возможность построить очередные и скорректировать ранее выдвинутые версии, выйти на уровень принципиально новых задач, определить направления, средства, методы, приемы их решения[44].

Важным условием эффективности информационного взаимодействия указанных лиц, понимания ими друг друга и достижения тех результатов, на которые рассчитывает следователь, является четкое знание и умелая реализация им принципов допроса. Вот некоторые из них:

•Строго индивидуальный подход к каждому лицу, дающему показания, учет индивидуальных особенностей личности, криминалистической ситуации, а также места и роли допрашиваемого в познаваемой по делу ситуации. Более двух миллионов официально зарегистрированных преступлений вовлекают в орбиту уголовного судопроизводства значительную часть населения страны. Допросам подвергаются люди различного возраста, образования, уровня когнитивного развития, социального и правового статуса, правосознания, вероисповедания и множества других характеристик, которые напрямую влияют на порядок организации и проведения следственного действия.

В результате игнорирования вышеуказанных особенностей в ряде случаев (например, человеком с невысоким уровнем образования, престарелым, не полностью владеющим языком уголовного судопроизводства), получение интересующей следствие информации станет невозможной в силу того, что коммуникатор может просто не понять задаваемые ему вопросы.

Этот принцип играет большую роль на этапе подготовки следственного действия при определении участвующих в нем лиц. С одной стороны, для обеспечения обязательных участников, участие которых требует уголовно-процессуальный закон (защитника, законного представителя, переводчика, педагога, психолога) и факультативных, приглашаемых по инициативе следователя или иных участников (понятых, экспертов, специалистов и др.), а с другой – для того, чтобы подбор участников обеспечивал их коммуникабельность, а также достаточный уровень компетентности, который бы позволил максимально оптимизировать следственное действие (например, педагог, приглашенный для допроса школьника, должен обучать учащихся такого же возраста, что и допрашиваемый).

Таким образом, индивидуальный подход требуется не только к допрашиваемому, но и к другим участвующим в следственном действии лиц.

•Создание до и во время допроса предпосылок, обеспечивающих свободу волеизъявления допрашиваемого лица, полную реализацию его прав, обязанностей и возможности дать исчерпывающие, правдивые показания.

К предпосылкам, обеспечивающим свободное волеизъявление лица, можно отнести отсутствие обстоятельств, препятствующих этому: обстоятельств, препятствующих прибытию к следователю на допрос (сложный рабочий график, неразвитая транспортная инфраструктура, природные явления и др.), неосведомленность в правовых последствиях дачи или отказа от дачи показаний (например, в ряде случаев допрос можно считать средством защиты), поступающие угрозы в адрес допрашиваемого и членов его семьи, отсутствие помещения для допроса, где можно было бы передать информацию без посторонних лиц, и др. Кроме того, к ним могут быть отнесены и различные обстоятельства субъективного характера: плохое самочувствие допрашиваемого, желание посетить туалетную комнату после дороги, курить, выпить воды и пр. Устраняя возникающие препятствия для продуктивного сотрудничества, можно добиться повышения качества производимого следственного действия и не допустить его возможного срыва.

•Целеустремленный, активный, наступательный характер допроса.

С момента самого первого знакомства с допрашиваемым, следователю целесообразно захватить инициативу в общении и в дальнейшем контролировать процесс допроса. Например, как советуют психологи, это можно сделать уже при первом рукопожатии, направляя свою ладонь вниз. Такое рукопожатие заставляет собеседника подчиняться, потому что тому приходится отвечать рукой, повернутой ладонью вверх (метафора подчинения). В распоряжении субъекта поисково-познавательной деятельности имеется и другой тактический инструментарий, позволяющий занять активную и наступательную позицию. В своей замечательной работе «Криминалистическая психология» выдающийся отечественный криминалист В. А. Образцов отмечал, что «следователь не может вести себя равнодушно и пассивно во время допроса, он не должен формально относиться к тому, как ведет себя допрашиваемый и что он говорит, фиксируя без должной юридической оценки его показания. Задача следователя состоит не только в том, чтобы выступить с инициативой о необходимости передать ему информацию носителем, но и в том, чтобы держать под постоянным контролем ход и результаты допроса, анализировать информацию, выявлять упущения, неточности, пробелы, противоречия в показаниях, сопоставлять их с данными из других источников»[45]. В случае если допрашиваемый занимает позицию противодействия следствию, то необходимо предпринять все меры, задействовать весь тактический арсенал для изменения позиции допрашиваемого на бесконфликтную. А в бесконфликтной обстановке активность субъекта поисково-познавательной деятельности направлена на оказание помощи допрашиваемому в припоминания интересующих обстоятельств, активации его памяти.

•Четкость, полнота, объективность фиксации задаваемых вопросов и информации, полученной от допрашиваемого, на основе безусловного выполнения нормативных требований данного процесса.

Значительное количество ошибок допускается следователями при фиксации показаний допрашиваемых. По общему правилу показания записываются от первого лица, при этом нет требований дословной фиксации сообщенного допрашиваемым. Главное – изложить суть интересующей информации. При этом зачастую следователи, находясь в плену какой-либо версии, умышленно, или не осознавая того, искажают полученную информацию, перефразируя слова допрашиваемого или не внося их в протокол вовсе. Конечно, фиксация показаний должна быть максимально точной, а после составления протокола он должен быть прочитан допрашиваемым и согласован с ним. Кроме того, в ряде случаев (при допросе детей, людей, находящихся в тяжелом состоянии и др.), обязательно необходимо использовать дополнительные средства фиксации (видеозапись).

•Обеспечение критического анализа, тактически правильной оценки показаний допрашиваемого лица.

Проведенные исследования показывают, что очевидцы, рассказывая о произошедших событиях, зачастую предоставляют недостоверную информацию. И это относится не только к тем, которые по каким-либо причинам пытаются ввести в заблуждение следствие, но и абсолютно добросовестных свидетелей и потерпевших. Происходит это из-за разнообразных нарушений, возникающих в процессе восприятия, запоминания и передачи информации. Поэтому любые показания, даже самые искренние, предоставленные потерпевшими и свидетелями, должны быть проверены, соотнесены с другой, имеющейся достоверной информации по делу, и только после этого их можно использовать в качестве доказательств.

Пренебрежение хотя бы одним из указанных принципов может повлечь за собой замедление темпов расследования или вообще завести следствие в тупик.

2.2. Основные положения процесса формирования воспоминаний у человека

При допросе важно учитывать, что формирование личностной информации (психических отражений, следов памяти) складывается из следующих моментов:

1) восприятия человеком объекта;

2) отражения в памяти человека признаков воспринимаемого объекта (формирования его мысленного образа);

3) преднамеренного либо непроизвольного запоминания мысленного образа объекта (удержания его в памяти).

Указанный образ – психический след не статичен, он изменчив, подвергается «старению», испытывает на себе влияние других следов от многочисленных воздействий[46].

Здесь следует остановиться на основных принципах работы нашей памяти. Это необходимо по двум причинам. Во-первых, знание закономерностей функционирования памяти позволит субъекту поисково-познавательной деятельности сформулировать свои авторские подходы к работе со свидетелями, разработать новые рекомендации, способствующие оптимизации работы по получению правдивых показаний на предварительном следствии. Во-вторых, нужно учитывать, что конечная оценка полученных доказательств производится профессиональными судьями, а, в случае рассмотрения дел с участием присяжных заседателей, и коллегией присяжных. Однако и у тех и у других в большинстве своем отсутствуют специальные познания о процессе формирования показаний, свойствах памяти, об условиях, влияющих на процессы восприятия, запоминания и воспроизведения воспринимавшегося ранее события, явления и т. д., т. е. именно тех, которые необходимы для адекватной оценки полученной информации. Вместе с тем проведенные исследования показали, что именно такие познания позволяют правоприменителям более адекватно оценивать полученную в ходе допроса информацию.

Профессор права и психологии университета Небраски Стив Пенрод, специализирующийся на исследовании процессов принятия решения жюри присяжных заседателей, провел эксперимент, суть которого заключалась в следующем: испытуемые наблюдали за инсценировкой преступления, после чего их показания о нем записывались на видеопленку. Затем испытуемые-присяжные смотрели видеозаписи и оценивали точность свидетельских показаний. На следующем этапе эксперимента половина присяжных слушала показания специалиста о факторах, влияющих на процесс формирования показаний у свидетеля, вторая половина – нет. Обе группы вынесли свое решение. Основной результат заключается в том, что присяжные, которые слушали пояснения специалиста, принимали более взвешенные и правильные решения, чем те, которые не слушали их[47]. Поэтому такие сведения будут полезны в первую очередь судьям, оценивающим результаты допроса. Но не менее полезны они окажутся и для тех (прокуроры, адвокаты), кто представляет доказательства в суде, которым знание основных положений современных подходов к функционированию памяти человека позволит в доступной форме объяснить их присяжным заседателям и на основе этого сформулировать выводы о том, как различные процессы, связанные с восприятием, запоминанием и передачей информации, могут повлиять на достоверность полученных показаний. Кроме того, убедительно доказано, что свидетельские показания (когда свидетель искренне уверен в своей правоте) оказывают большое влияние на правоприменителей. Разъяснив им возможность искажения действительности, можно заставить их взглянуть на показания с известной долей скептицизма.

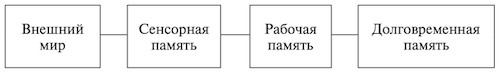

Пo мере того как в психологии росло влияние когнитивного подхода[48], росло и число сторонников представления о том, что существует не один вид памяти, основанный на связи стимул – реакция, а два-три, а возможно, и больше. На рисунке представлена концепция понимания памяти, в основе которой лежит предложенная Аткинсом и Шифриным сенсорная модель[49], которая впоследствии с учетом новейших исследований была уточнена и модернизирована.

Рис.1. Сенсорная модель памяти

Информация, поступающая из внешнего мира, сначала обрабатывается системами сенсорной памяти, состоящей из различных регистров (зрительных, слуховых, тактильных и т. д.), которые можно рассматривать как границу раздела восприятия и памяти.