Полная версия

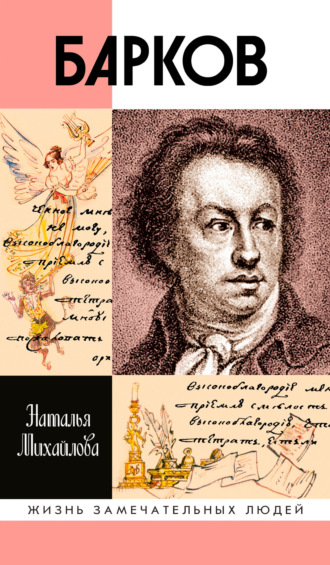

Иван Барков

Любопытно, где был Барков во время всеобщего возлияния?

Само собой разумеется, что потом от государыни воспоследовали награждения заговорщикам – земельные угодья, крепостные души, денежные суммы…

Между тем в этот же день 28 июня Петр III со свитой вернулся из Ораниенбаума в Петергоф и не застал там супругу. Император заметался. Попытка захватить Кронштадт не увенчалась успехом. От плана плыть в Ревель с тем, чтобы потом возглавить те части русской армии, которые находились за границей, Петр III отказался. Он возвратился в Ораниенбаум.

29 июня Екатерина II заняла Петергоф. Петр вынужден был подписать добровольное отречение от престола. Его доставили в Петергофский дворец. Петр Федорович просил, чтобы ему привезли его скрипку, любимую собачку, арапа Нарцисса и возлюбленную Елизавету Романовну Воронцову. Но ее он не увидел больше никогда. Низложенного императора увезли в Ропшу, находившуюся недалеко от Петербурга, на мызу, которую некогда подарила ему покойная Елизавета Петровна. Екатерина II торжественно прибыла в Петербург. «Так кончилась эта революция, самая веселая и деликатная из всех нам известных, не стоящая ни одной капли крови, настоящая дамская революция», как заметил В. О. Ключевский[42].

Исторический водевиль завершился, однако, трагическим финалом. В июле 1762 года Петр Федорович умер в Ропше при загадочных, до сих пор не вполне проясненных обстоятельствах. В его убийстве признался А. Г. Орлов, но впоследствии было доказано, что его «признательное» письмо было фальсифицировано Ф. В. Ростопчиным. По одной из версий император был задушен ружейным ремнем, и совершил это убийство А. М. Шванвич, отец М. А. Шванвича, примкнувшего впоследствии к Пугачеву. По официальной же версии Петр III скончался от гемороидальных колик. И еще одна версия, ставшая легендой в различных вариантах: Петр III чудесно спасся от смерти.

Петр III не успел короноваться на царство. Это сделала его вдова. 22 сентября 1762 года в Успенском соборе Московского кремля состоялась торжественная церемония коронации Екатерины II.

Как водится, Ломоносов и Сумароков написали по сему случаю торжественные оды «в изъявление истинной радости и верноподданного усердия»:

Ее и бодрость и восходЗлатой наукам век восставитИ от презрения избавитВозлюбленный Российский род[43].Ломоносову вторил Сумароков:

О час неслыханный отрады!Ликуйте вы российски грады,И восклицайте до небес;Цветет приятность райска крина.Взошла на трон Екатерина:Сам Бог ея на трон вознес[44].Начиналось царствование Екатерины Великой, которое завершится с ее кончиной в 1796 году. Баркову оставалось жить шесть лет.

«Царствование Екатерины II имело новое и сильное влияние на политическое и нравственное состояние России, – писал Пушкин в «Заметках по русской истории XVIII века». – Возведенная на престол заговором нескольких мятежников, она обогатила их на счет народа и унизила беспокойное наше дворянство. Если царствовать значит знать слабость души человеческой и ею пользоваться, то в сем отношении Екатерина заслуживает удивление потомства. Ее великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты привязывали. Самое сластолюбие сей хитрой женщины утверждало ее владычество. Производя слабый ропот в народе, привыкшем уважать пороки своих властителей, оно возбуждало гнусное соревнование в высших состояниях, ибо не нужно было ни ума, ни заслуг, ни талантов для достижения второго места в государстве. Много было званых и много избранных; но в длинном списке ее любимцев, обреченных презрению потомства, имя славного Потемкина будет отмечено рукою истории. Он разделит с Екатериною честь воинской ее славы…» (VIII, 91).

Острая публицистическая характеристика Екатерины II, ее психологическая характеристика, предложенная Пушкиным, исторически точны. Впрочем, это не отменяет признание Пушкиным ее заслуг перед Отечеством – в укреплении русской государственности, в просвещении, образовании, культуре.

На шесть лет оставшейся жизни Баркова приходится реформаторская деятельность Екатерины II, стремившейся продолжить политику Петра I. Впереди – восстание под предводительством Пугачева, Великая французская революция. Эти бурные исторические события испугают русскую императрицу. Но они – впереди. А пока Екатерина II учреждает Тайную экспедицию – высший орган политического надзора и сыска, реорганизует Сенат, разделив его на шесть департаментов, издает манифест о секуляризации церковных владений, продолжает Генеральное межевание, то есть установление границ землевладений. Еще государыня открывает Смольный институт благородных девиц, основывает Императорский Эрмитаж. Но, пожалуй, главное все же – манифест, изданный в декабре 1766 года о созыве Уложенной комиссии: в 1767–1768 годах комиссия работает по созданию нового свода законов вместо Уложения 1649 года. Соученик Баркова по Академическому университету А. А. Барсов (он был одним из лучших учеников Ломоносова) сочинял многие проекты для комиссии.

Время течет как река в бесконечность.Прошлое в прошлом. Оставим его.Сквозь пальцы песком высыпается вечность.В ладонях осталась всего ничего[45].В 1765 году в вечность ушел учитель Ломоносов. Его ученик Барков, лишившись покровительства учителя, в 1766 году был уволен из Академии наук. Баркову осталось «всего ничего». Через два года, в 1768-м, часы, отмерявшие его время, остановились. Это случилось в Петербурге. А где именно в Петербурге – Бог знает…

Глава вторая

Место. Петербург

Белой, мертвой странной ночью,

Наклонившись над Невою,

Вспоминает о минувшем

Странный город Петербург!

Николай Агнивцев. Белой ночьюЕсли сегодня мы придем на Большую Морскую улицу к дому № 61, то увидим на его фасаде мемориальную доску с надписью «На этом месте находился дом-усадьба, где жил и работал с 1757 по 1765 год великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов». Сюда в его двухэтажный дом с мезонином и двумя флигелями в 1759 году ежедневно приходил Барков – ему было поручено Академической канцелярией переписывать «Древнюю Российскую историю» Ломоносова. Барков и раньше бывал в этом доме, выполняя работу по переписке сочинений и деловых бумаг Ломоносова, копируя необходимые для него документы и рукописи. Возле дома были фруктовый сад и пруд, который выкопали на случай пожара. В усадьбе находилась домашняя астрологическая обсерватория, были построены мастерская по набору мозаичных картин и жилой дом для мастеров. Сегодня от всего этого осталось только место, мемориальная доска. Впрочем, река Мойка, на которую выходил фасад дома Ломоносова, всё та же…

На Университетской набережной в доме № 1 находится Зоологический институт Российской Академии наук, который размещается в здании пакгауза Петербургской таможни. Пакгауз же был построен на месте дворца царицы Прасковьи Федоровны, жены брата Петра I Ивана. Дворец по ветхости был разобран в 1820 году. А до того дворец после смерти Прасковьи Федоровны по указу Екатерины I был передан Академии наук. Там находились зал Академического собрания, Географический департамент, Художественные палаты и типография. Там не единожды бывал Барков. Там он служил и учеником наборщика в типографии, и академическим копиистом, а потом переводчиком. Сегодня дворец Прасковьи Федоровны можно увидеть на гравюре Г. А. Качалова, выполненной по рисунку М. Ю. Махаева в середине XVIII века.

К счастью, здание Кунсткамеры, которое располагалось рядом с дворцом Прасковьи Федоровны и также было передано Екатериной I Академии наук, сохранилось. Оно было построено по замыслу Петра I для библиотеки и естественно-научного музея, названного Кунсткамерой, то есть кабинетом редкостей (от нем. Kunstkamera). Здесь разместились библиотека Академии наук, музей, Академическая канцелярия, анатомический театр, астрологическая обсерватория. Конечно, Барков еще в детстве видел здание Кунсткамеры с ее башней, купол которой украшен сферой. В 1747 году Кунсткамера пострадала от пожара, в пламени которого сгорели многие книги, ценные музейные предметы, знаменитый Готторпский глобус, подаренный Петру I в 1713 году голштинским герцогом. Через десять лет после пожара здание было восстановлено. Барков приходил сюда и в библиотеку, и в Академическую канцелярию. Сегодня здесь находится музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера Российской Академии наук); третий, четвертый и пятый этажи башни занимает музей Ломоносова. Что же касается библиотеки Академии, то после пожара в Кунсткамере в 1901 году она переехала (правда, только в 1924 году) в специально построенное для нее здание на Васильевском острове по адресу: Биржевая линия, дом 1. Сейчас там хранятся более девятнадцати миллионов книг. Среди них есть книги (хочется верить в это), которые держал в руках Барков.

В сентябре 1747 года Академия наук сняла дом баронов Строгановых на стрелке Васильевского острова для Университета и Гимназии, а также для студенческого общежития сроком на шесть лет, то есть как раз на то время, когда в Гимназии и Университете (с 1748 по 1751 год) учился Барков. Дом баронов Строгановых был построен во второй половине 1710-х годов, снесен в начале XIX века, когда возводилось новое здание Биржи. Его можно увидеть на гравюре с работы неизвестного художника начала XIX века. Дом был трехэтажным с одним подвальным этажом. Гимназия и Университет занимали второй и третий этажи. На месте дома баронов Строгановых, в котором жил и учился Барков, сейчас находятся Институт русской литературы Российской академии наук (Пушкинский Дом) и Институт физиологии имени И. П. Павлова. Неприкаянная тень Баркова мечется по лестницам, коридорам и кабинетам Пушкинского Дома, где хранятся «сокровища родного слова» – рукописи А. С. Пушкина и других поэтов и писателей-классиков, где хранятся и списки его, Баркова, сочинений.

Но тикают часы, весна сменяетОдна другую, розовеет небо,Меняются названья городов,И нет уже свидетелей событий,И не с кем плакать, не с кем вспоминать,И медленно от нас уходят тени…[46]Так где же искать сегодня Петербург Баркова? Ведь даже пушкинский Петербург дошел до нас отнюдь не в первозданном виде. Почти все сохранившиеся до наших дней архитектурные ансамбли пушкинской эпохи перестраивались, так или иначе изменили свой первоначальный облик. Нам трудно представить, что во времена Баркова не было многих величественных и прекрасных зданий и памятников, которыми мы любуемся сегодня. Не было Казанского собора, задуманного Павлом I как своего рода ремейк собора Святого Павла в Риме и возведенного по проекту А. Н. Воронихина уже в царствование Александра I в 1811 году. А при Петре I на месте Казанского собора была часовня с иконой Казанской Божьей Матери, доставленной из Москвы. В 1737 году (Баркову тогда исполнилось пять лет) на месте часовни построили церковь Рождества Богородицы, которую уже тогда называли Казанским собором. Во времена Баркова не было Исаакиевского собора, арки Генерального штаба, Александрийского столпа, увенчанного на вершине фигурой ангела с крестом, попирающим змея. Не был еще построен Михайловский дворец. И Фальконетов монумент Петра Великого на взнузданном коне не простирал к Неве царственную десницу.

Так что же все-таки было в Петербурге Баркова? И что же от него – пусть в перестроенном, пусть в изменившемся виде – осталось?

Александро-Невский монастырь. Там в духовной семинарии с 1744 года в течение почти пяти лет обучался Барков. Там покоились и покоятся по сей день останки царственных особ, вельмож, знаменитых исторических деятелей. Там обрел последнее пристанище Ломоносов.

Петропавловская крепость, Адмиралтейство, домик Петра I, дворец А. Д. Меншикова… Мы и сегодня можем туда прийти.

Летний сад, задуманный Петром I как сад-музей, сад-школа, украшенный аллегорическими скульптурами «Слава», «Милосердие», «Мир и изобилие», скульптурными изображениями персонажей басен Эзопа. По заказу Петра I многие статуи были выполнены известными итальянскими мастерами. Античная статуя Венеры была приобретена у Римского папы. Вряд ли петербургский священник, отец Баркова, своего сына «Слегка за шалость бранил / И в Летний сад гулять водил». Но, конечно, Баркову случалось приходить в Летний сад. Правда, ему не довелось полюбоваться знаменитой решеткой Летнего сада. Она появилась позже и стала одной из достопримечательностей Петербурга. Александр Дюма в своих «Путевых впечатлениях в России» писал о том, как некий англичанин приплыл в Петербург единственно для того, чтобы увидеть решетку Летнего сада.

Зимний дворец был достроен только в 1762 году. Петр III переехал туда к празднику Пасхи. Но вся площадь перед дворцом была занята всевозможными сараями, в которых жили мастеровые, завалена грудами мусора. Тогда петербургским жителям объявили, что они могут всё взять себе безденежно. А. Т. Болотов вспоминал об этом так:

«Весь Петербург властно как взбеленился в один миг от того. Со всех сторон и изо всех улиц бежали и ехали целые тысячи народа. Всякий спешил, и желая захватить что-нибудь получше, бежал без ума, без памяти, и добежав, кромсал, рвал и тащил, что ни попадалось ему прежде всего в руки, и спешил относить или отвозить в дом свой и опять возвращаться скорее. Шум, крик, вопль, всеобщая радость и восклицания наполняли тогда весь воздух, и все сие представляло в сей день редкое, необыкновенное зрелище, которым довольно налюбоваться и навеселиться было не можно. Сам государь не мог довольно нахохотаться, смотря на оное. <…> И что ж? Не успело истинно пройтить несколько часов, как от всего несметного множества хижин, лачужек, хибарок и шалашей не осталось ни одного бревнышка, ни одного отрубочка, и ни единой дощечки, а к вечеру, как не бывало всех щеп, мусора и другого дрязга, и не осталось ни единого камешка и половинки кирпичной. Все было свезено и очищено, и на все то нашлись охотники»[47].

Иван Барков мог наблюдать описанное А. Т. Болотовым зрелище.

Во времена Баркова Петербург был городом-стройкой. На баржах и телегах везли бревна, камень, кирпич, глину, песок, известь. Осушались болота, разбивались сады. Мостились мостовые, строились каменные дома, в гранит одевались набережные. Над Невой, реками и каналами сооружались мосты. Из камня воздвигались храмы, хотя оставалось еще много деревянных церквей, как и много деревянных домов и построек. Знаток петербургского старого быта М. И. Пыляев писал:

«В царствование Елизаветы церквей в Петербурге было немного. Все церкви тогда были низкие, невзрачные, стены в них увешены вершковыми иконами, перед каждою горела свечка или две, три, от этого духота в церкви была невообразимая. Дьячки и священники накладывали в кадильницы много ладану, часто подделанного из воска и смолы, от этого к духоте примешивался еще и угар. <…> Иногда в церкви подгулявшие прихожане заводили между собою разговоры, нередко оканчивавшиеся криком, бранью и дракой.

Случалось также, что во время службы раздавался лай собак, забегавших в церковь, падали и доски с потолка. Деревянные церкви тогда сколачивались кое-как и отличались холодом и сыростью»[48].

И такие сцены сын священника Баркова мог наблюдать не единожды, и ему приходилось мерзнуть в сырой деревянной церкви.

Между тем царственный град Петра, созданный великим императором на непроходимых болотах, в дремучих лесах, изумлял и восхищал и русских, и иностранцев. Молодую столицу России изображали художники, прославляли ораторы, воспевали поэты. Офорты А. Зубова, созданные по рисункам М. Махаева, офорты Е. Виноградова, Г. Качалова, Л. Васильева запечатлели грандиозную панораму, проспекты, дворцы и набережные Петербурга, парусные корабли.

Похвальные «Слова» Феофана Прокоповича, Гавриила Бужинского, М. В. Ломоносова превозносили и Петра I, и его творение – Петербург.

«Чего ради, града сего кто не прославит? Кто до небес не вознесет похвалами? <…> Кто, глаголю, не удивится похвале града сего, происходящий от похвал создателя сего?»[49] – вопрошал Гавриил Бужинский в «Слове в похвалу Санкт-Петербурга и его Основателя…», сравнивая новую столицу с Римом, Афинами и Фивами.

Ораторам вторили поэты Антиох Кантемир, Сумароков, Тредиаковский, Херасков.

Приятный брег! Любезная страна!Где свой Нева поток стремит к пучине.О! Прежде дебрь, се коль населена!Мы град в тебе пристойный видим ныне[50] —так Тредиаковский начинает свою «Похвалу Ижорской земле и царствующее граду Санкт-Петербургу».

Красуйся, о Нева! Град славный протекая,Где мудрость царствует и свой хранит устав,Красуйся и теки, богиню прославляя,И шумом умягчи врагов кичливый нрав![51] —восклицает неизвестный автор.

Когда А. Т. Болотов в 1761 году приехал в Петербург, вид величественного города его поразил до глубины души:

«Не успел я, приблизившись к Петербургу, усмотреть впервые золотые шпицы высоких его башен и колоколен, также видимый издалека и превозвышающий все кровли верхний этаж, установленный множеством статуй, нового дворца Зимнего, который тогда только что отделывался, и коего я никогда еще не видывал, как вид всего того так для меня был поразителен, что вострепетало сердце мое, взволновалась вся во мне кровь, и в голове моей, возобновясь помышления обо всем вышеупомянутом, в такое движение привели всю душу мою, что я, вздохнув сам в себе, мысленно возопил:

– О град! град пышный и великолепный!.. Паки вижу я тебя! паки наслаждаюсь зрелищем на красоты твои! Каким ты будешь для меня в нынешний раз? До сего бывал ты мне всегда приятен»[52].

Великолепный, блистательный Петербург – это тоже Петербург Баркова. Конечно, и он мог видеть его таким – в лучах славы, в поэтическом ореоле. Но, разумеется, Петербург был для Баркова и будничным, повседневным. За пышным фасадом открывалось городское хозяйство с биржами, рынками, хлебными рядами, амбарами, богадельнями, аптеками, гостиными дворами, гаванями, верфями, конторами и прочая, и прочая, и прочая. К счастью, сведения обо всем этом (и еще о многих других реалиях петербургской жизни барковского времени) есть в петербургском издании 1997 года уникального памятника русской исторической и географической науки середины XVIII века. Это «Описание Санктпетербурга. Кратчайшее синопсическое описание, от части же топографическое изображение, показывающее о построении преименитаго, новаго в свете, царствующего града Санктпетербурга, новосочинившееся краткое сие описание трудами Андрея Богданова, императорской Академии наук при библиотеке помощника в Санктпетербурге. 1751». А. И. Богданов – старший современник Баркова. Он родился в 1696 году, то есть был старше нашего героя на 36 лет; умер двумя годами раньше – в 1766 году. Как знать, может быть, они были знакомы – ведь Барков посещал библиотеку Академии наук. Описание Петербурга сделано Богдановым на 1749–1751 год, опять-таки на время Баркова. Отсылаем читателя к этому замечательному сочинению. Позволим себе привести лишь некоторые сведения, почерпнутые из него. Они касаются питейных заведений – ведь Барков был другом Вакха:

«Кабаки, или Питейные Домы, прежде всего называлися “Кружалами”, на которых продается в мелкия чарки вино, водка, пиво, и мед для подлаго народу.

а. На Санктпетербургской Стороне кабаков тридцать.

б. На Адмиралтейской Стороне сорок восемь кабаков.

в. На Литейной стороне девятнадцать кабаков.

г. На Выборгской стороне десять кабаков.

д. На Васильевском Острову четырнадцать кабаков.

Всего при Санктпетербурге сто двадцать один кабак»[53].

В 1750 году население Петербурга составляло 95 тысяч человек. Так что 121 кабак (и это при наличии других многочисленных заведений) – не так уж и мало. Баркову было куда направлять свои стопы для утоления жажды.

Богданов сообщает также о трактирах и питейных погребах: «питейных погребов имеется всех шестьдесят пять»[54]. И еще о «премножестве» «по знатным улицам и перекресткам всюду» харчевен, лавочек, о том, что маркитантские торги ведутся и в разноску. Любопытно приведенное Богдановым меню «для всяких рабочих людей и для скудных»:

«1. В харчевнях варят щи с мясом

2. Уху с рыбой.

3. Пироги пекут.

4. Блины.

5. Грешневики.

6. Колачи простые и здобные.

7. Хлебы ржаные и ситные.

8. Квасы.

9. Збитень вместо чаю.

И тако сим весь подлой и работной народ довольствуется»[55].

По скудности своего жалованья и Баркову приходилось, по-видимому, сим довольствоваться.

Барков был еще и другом Венеры. Непотребных девок можно было сыскать чуть ли не во всех районах Петербурга. Об этом шла речь в первой главе нашей книги. Одним словом, и девок было предостаточно.

Случались в Петербурге и разного рода происшествия.

По улицам слона водили,Как видно, напоказ —Известно, что Слоны в диковинку у нас, —Так за Слоном толпы зевак ходили[56].Когда Баркову было четыре года, в 1736 году в Петербург из Персии был прислан слон. Его надобно было прогуливать. Это делалось не напоказ, а для слоновьего здоровья. Толпы народа сбегались поглазеть на слона, но поступали весьма недружелюбно, бросали в бедное животное каменьями, а сопровождающего его персиянина избили палками. По сему случаю даже было издано объявление обывателям «о неучинении помешательства слоновщику в провожании слона»[57].

В сентябре 1741 года (Баркову уже девять лет) в Петербург прибыло посольство от персидского шаха Надира с дарами, среди которых было 14 слонов. Слоны взбунтовались. Три слона сбежали из Слоновьего двора (он находился тогда на Фонтанке). Но если двух вскоре поймали, то третий, как сообщали «Санктпетербургские ведомости», «пошел через сад и изломал деревянную изгородь и прошел на Васильевский остров и там изломал чухонскую деревню, и только здесь был пойман»[58].

Можно вообразить, сколько разговоров было в городе об этом происшествии.

Знаменитая юродивая Ксения предсказала кончину Елизаветы Петровны, умершей 25 декабря 1761 года. Юродивая ходила по Петербургу и приговаривала «Пеките блины, вся Россия будет печь блины!» Так оно и вышло – за поминальными блинами дело не стало. Опять же – городские разговоры и слухи…

Само собой разумеется – в большом городе были и разбои, и грабежи, и драки. На Фонтанке приказали владельцам дач вырубить леса, «дабы ворам пристанища не было». И по Нарвской дороге вырубили леса, «дабы впредь невозможно было разбойникам внезапно чинить нападения»[59]. На Невской перспективе, где тоже грабили, поставили пикеты из солдат. И в городе тоже грабили. Правительство принимало меры для наведения порядка. Но ничего не могло избавить Петербург от воров, от нищих и бродяг, от пьяных и непотребных девок. Были предприняты опять-таки безуспешные попытки искоренить излишне быструю езду: «Многие люди и извозчики ездят в санях резво, и верховые их люди перед ними обыкновенно скачут и на других наезжают, бьют плетьми и лошадьми топчут»[60]. Что и говорить, если на экипаж самого Миниха наехали, да так, что зашибли его адъютанта, стоявшего на запятках. Наказания на такие провинности назначались по всей строгости: битье кошками, а то и смертная казнь. Но ведь какой же русский не любит быстрой езды? И Барков, наверное, любил быструю езду. Но своего экипажа у него, конечно, не было, разве что мог он ехать на извозчике, а по большей части ходил пешком, и у него, скорее, была опасность оказаться в числе пострадавших от удалой езды.

О драках в Петербурге следует сказать особо. Вернее, не столько о драках, которые часто затевались и иной раз превращались в настоящие побоища (такой, например, была драка 28 июля 1751 года на Исаакиевском мосту между кадетами Шляхетского корпуса и солдатами), сколько о кулачных боях (хотя подробнее об этом пойдет речь в пятой главе нашей книги). Драчун Барков (а он, будучи студентом Академического университета, не раз затевал драки, за что не раз был наказан) мог участвовать в кулачных боях, этой молодецкой забаве. Бои устраивались в праздники, особливо на Масленицу перед Великим постом. В течение недели петербуржцы предавались буйному веселью, катались с ледяных гор, мчались на разубранных лихих тройках, ели жирные блины, пили сбитень, а также и горячительные напитки. И еще участвовали в кулачных боях или же созерцали это захватывающее зрелище. Сначала дрались мальчишки – для «разогрева». А потом уже на их место заступали взрослые бойцы, шли стенка на стенку, стремились к тому, чтобы потеснить противника и обратить его в бегство. Бой был жестоким, хотя и по своим неписанным правилам. Били кулаками в голову, солнечное сплетение, под ребра. Нельзя было наносить удары в живот, бить поверженного наземь противника. Еще был кулачный бой один на один: силами мерялись недюженные бойцы-богатыри. Победа отмечалась шумными возлияниями. Одним словом, как говорилось в поговорке: «Кулачный бой – душе разгул!» Душе Баркова всегда хотелось разгула, праздника. И не случайно, конечно, сочинил он «Оду кулашному бойцу».

В Петербурге были и другие праздники – церковные и гражданские, и тогда звонили колокола, гремели пушки, сверкали фейерверки (со времен Петра I эта огненная забава полюбилась российским императорам и императрицам). Во время праздников святых угодников – в дни святого благоверного великого князя Александра Невского, Предтечи Господня Иоанна, Архистратига Михаила, а также в страстную неделю все указом «от всяких государственных работ и дел уволены бывают»[61]. И Барков, как все, в эти праздничные дни не работал.