Полная версия

Информационное моделирование в России (проблемы, достижения и перспективы)

Однако основной ошибкой было то, что авторам этого документа и изменений Градостроительного кодекса не предоставили возможность довести начатое ими правильное дело до конца. С самого начала было понятно, что мы строим нечто новое, когда вместо BIM появились «технологии» во множественном числе. Сторонникам OpenBIM не нравится такой множественный подход – они принципиально называют ТИМ в единственном числе.

Расскажу один случай. Как известно, ПП РФ № 614 рождался в муках (грубейшей ошибкой было сократить срок ПП РФ № 1431 и допустить полтора года безвременья), но наконец он вышел на финишную прямую, а там уже и в организованном «СиСофт Девелопмент», и в одном из подкастов в телеграм-канале НОТИМ было его обсуждение. Нужно отдать должное смелости ведущего разработчика Инги Александровны Яценко – она представляла спорный документ в прямом эфире. Задал и я свой вопрос, уточнив, что в тексте проекта постановления и пояснительной записки выражение «технологии информационного моделирования» встречается трижды, но один раз – в единственном числе: «прошу определиться». Инга Александровна кивнула и, с улыбкой на лице, записала мой вопрос, а уже в конечном документе все было правильно – множественное число.

Поясню такую «битву за численность». Подробнее можно почитать в статье журнала «Информационное моделирование» № 1 за 2025 год «Технология информационного моделирования: камень преткновения или этап развития?»[31], а если кратко – попробую сейчас изложить самостоятельно. От названия очень много зависит, например, дальнейшее понимание сути. Возьмем тот же BIM. Название удовлетворяло всех очень короткое время, а потом его начали расширять, расшифровывая букву «М» как моделирование, методологию, и так далее, видимо, пытаясь придать больше смыслов. Но кроме маркетинга в самом BIM уже больше ничего нет, и признать это – значит усомниться в достигнутом технологическом «превосходстве» запада, позволяющем на пустом (хотя пока еще не совсем пустом) месте зарабатывать огромные деньги. Итак, множественное число ТИМ предполагает самое главное, чего нет в названии BIM – градацию технологий. Это очень важно. Нам доступны теперь не только градации, но и четкие границы, а значит – взаимозаменяемость отдельных, более конкурентно успешных технологий. Выиграет от этого потребитель, да и производитель «бронзоветь» не будет, а это инструмент развития, которого BIM себя лишил. Читайте статью, про которую я написал выше, там подробнее.

Вспоминаю один разговор с представителем компании «Сименс» на одной из конференций. На его вопрос о будущем платформенных решений я ответил – его нет. Он очень удивился и улыбнулся. Наивные, они еще верят в свою исключительность, а ведь это легко предсказать: монополизм сам себя изживает в любом виде, и нужно вовремя перестраиваться, иначе – тупик.

Заговорив о монополизме, нельзя не отметить еще одну проблему OpenBIM, о которой мы подробнее говорили раньше – зацикленность на СОД и IFC. Взглянем на эти же факторы с другой стороны: они не дают нормально работать с данными, не выпуская саму информационную модель из «цепких рук» определенных разработок программных продуктов, захвативших весь мир. Поэтому возникает такая ненависть к определению информационной модели в Градостроительном кодексе, как к отдельной «живой» сущности – редактируемой, длительно хранимой и участвующей в обмене данными в более широком диапазоне возможностей, чем прокрустово ложе OpenBIM, которое распадается на данные и процессы. Сторонниками OpenBIM, чтобы не выступать с лозунгами луддитов, была вброшена тема о том, что информационная модель из Градкодекса – это сборник папочек и файлов типа PDF, и ее определение нужно обязательно разбавить некоей трехмерной ЦИМ. Для любителей трехмерной графики, которая, кстати, не везде и не всегда нужна, сообщу, что в определении Градостроительного кодекса есть все виды графики и главное, что они взаимосвязаны. Типичное манипулирование массами, которых под надуманными предлогами подталкивают на оказание давления на «регуляторов» разного уровня. Замена ИМ на ЦИМ – не просто лукавое непонимание действующего федерального закона (Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ), а шаг назад от технологического суверенитета.

Для подтверждения еще напомню, что согласно Градкодексу в экспертизу принимается информационная модель, а не суррогат без определения в виде ЦИМ. Существует множество и других отклонений как от закона, так и от здравой логики, подробнее об этом можно почитать в статье «Цифровая информационная модель – что это теперь?»[32] в журнале «Информационное моделирование» № 2 за 2024 год.

Давайте немного резюмируем и попытаемся ответить на вопрос заголовка – почему допускается хаос в нормативах и нарушается Градостроительный кодекс? «Злой умысел западных шпионов и агентов влияния», конечно, есть (зачеркнуто), но он больше у нас в головах. Как тут не вспомнить профессора Преображенского: «разруха не в клозетах, а в головах». Значит – мы «тупые»? И нам опять нужно звать «Рюрика на царство»? Нет, времена изменились.

Так что же происходит и почему мы топчемся на месте? А происходит отсутствие единого центра, несущего ответственность за курс и имеющего непротиворечивых экспертов (неоднократно ошибающихся в элементарном). Росатом со своими «космосами», бесконечные центры «компетенций», ТК Росстандарта, штампующие разноплановые наработки, не связанные между собой, парад суверенитетов от региональных экспертиз и куча всего остального – все это не только не позволяет сделать нужное, но даже свалить на них вину в случае, если спросят за результат. За этой суетой, почувствовав свою силу, спокойно наблюдают отечественные производители тяжелого САПР, немного волнуясь – производители СОД (таких больше, и им сложно понять свою перспективу после Экзона и ИСУП, хотя она есть и очень хорошая) и с тревогой – производители красивых дашбордов для заполнения различных документов, понимая, что их не будет, когда наступит порядок. А порядок – это не строем ходить, а действовать по науке национально ориентированной, а ее-то как раз тоже нет. Ту, про которую все мы знаем, назвать национально ориентированной трудно, а вот МГСУ никак не удается уговорить.

Подводя итог этой главы, можно сделать вывод и два предложения.

Вывод: виновность в некачественной и хаотической «нормативке» лежит на всех.

Предложения:

• Остановиться и понять, что отечественные разработчики так называемого «тяжелого САПР» всегда передают клиенту методическую базу «как работать и что делать с купленным ПО». В зависимости от собственных задач и требований вышестоящих организаций и государственных систем, клиент сам или же с помощью производителя ПО, разрабатывает внутреннюю регламентационную базу, так называемую, «цифровую горизонталь». Она не нуждается в регламентациях со стороны государства, тем более на данном этапе развития! Поэтому все мусорные ГОСТы и СП там, где работают с настоящими технологиями информационного моделирования, как правило, не нужны.

• Государству необходимо выстраивать обобщенные требования «государственных информационных систем», давайте назовем это цифровой вертикалью с «цифровыми горизонталями» по направлениям, этапам и отраслям. Требования минимальные: когда, в каком объеме и виде предоставят те или иные сведения или ответят на запрос. Вот и все! Отстаньте от бизнеса, мы сами выправим ситуацию, а нормативный мусор нужно отменить, воспользовавшись ПП РФ № 614, где в п.2 сказано: «…Федеральным органам исполнительной власти в 6-месячный срок обеспечить приведение своих нормативных правовых актов в соответствие с настоящим постановлением…». Время уже пошло, до 1 марта 2025 года можно только отменить, и это будет правильно.

Импортозамещать или импортоулучшать? И где пределы?

Ну, всех и вся раскритиковали, а что же тогда делать? Мы идем вперед или нет? Если нет науки, то чего будем ждать?

А никто и не ждет, и чтобы это понять, давайте разберемся в причинно-следственных связях, не сильно углубляясь в детерминизм.

Есть объективное желание потребителя идти в ногу со временем и получать имиджевые и финансовые дивиденды от всего, что можно, в частности от BIM, который хорошо показал себя на этапе проектирования, когда не нужно было передавать ИМ дальше. Продукция мировых вендоров заполонила весь мировой рынок, попутно прикармливая почитателей, обожателей и просто сторонников по всем направлениям, с намерениями в дальнейшем занять этапы строительства и эксплуатации. Технически пока что это не сильно получалось, но «поляна лидера» была занята прочно, и никто не сомневался – все лучшее придет именно из-за рубежа. Отечественным производителям программного обеспечения осталась лишь роль интеграторов на местном рынке, и миссия закрыть «белые пятна», куда «великим» было неинтересно и невыгодно соваться. Этими «белыми пятнами» оказалась промышленность России, которую некоторые пренебрежительно называют «промкой». Зачем России эта «промка», из Китая привезем, а из России лучше сделать мировую бензоколонку.

Помню высказывания части руководителей «Газпром ВНИИГАЗ», когда закрывали созданный с таким трудом «Центр цифровизации»: «Зачем это? Что нужно – купим за рубежом». Ну что, купили? Как-то незаметно для либеральной тусовки, недалеких руководителей и их западных покровителей эта самая «промка» понемногу двигалась вперед, и ей потребовалось программное обеспечение, сначала, конечно, западное, но затем и российское, в том числе и для замены западных BIM-систем. А собственно никаких систем-то и не было. Да, проектировщики выполняли расчеты технологического оборудования, геологии (инженерной и промысловой) на специализированном ПО, потом была строительная часть, которая тоже требовала того, чего не было на западе. Например, расчеты многомерзлых грунтов, вибрационных фундаментов, Газпром ведь не офисные центры строил. Тут, конечно, нельзя не вспомнить пафосный проект «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге. Очень много знаю о том, как подбирались проектировщики и программное обеспечение, но промолчу: в Газпроме многое делалось с расчетом на бешеные деньги, которые в одночасье кончились. Там, где были реальные люди и реальные дела, все шло иначе.

Хотя были и другие ляпы. Так, первое понимание, что сборная солянка из ПО не будет работать на других этапах, где реально можно получить экономический эффект, возникла при разработке эксплуатационного цифрового двойника Южно-Русского месторождения.

Все это время за этими и другими процессами наблюдали (знаю лично) ряд отечественных компаний-производителей ПО, например, «СиСофт Девелопмент» и «Неолант», и там, где это было возможно в условиях западного засилья, протискивались со своими решениями. Конечно, у всех получалось по-разному, но тут уж извините. Иными словами, но в эпоху безраздельного царствования западных продуктов (говорю в первую очередь для экспертов, пренебрежительно отзывающихся об отечественной промышленности или просто не понимающих ее роль), предусмотрительные разработчики ПО не дремали. Поэтому для компании «СиСофт Девелопмент» после 2022 года слова «импортозамещение» практически не существовало: было понятие того, что открылся рынок, на котором продукты оказались функционально слабее, чем продукты «СиСофт Девелопмент». Помню один разговор, чуть более предметный, чем обычное огульное «у вас все плохо», в котором собеседник сообщил, что существует очень мало архитектурных заготовок и что для него подтверждение качества продукта будет тогда, когда он сделает крышу на отечественном ПО, как у комплекса Ирины Винер, находящегося в Лужниках. Ну что скажешь такому?

Тут нужно начинать издалека, с экономики. Если промышленность уже давно готова к импортозамещению, то общегражданская стройка и девелопмент – нет, и всячески саботируют переход. Тогда тратить средства на разработку библиотеки архитектурных излишеств в горячее время и при ограниченности кадровых ресурсов – не самое первостепенное дело. Нам выгоднее строить нефтеперерабатывающие заводы, а на уговоры сомневающихся нет ни времени, ни желания. Вот как созреют для импортозамещения, так и увидят сделанное своими глазами.

Лучше поговорить об импортоулучшении. Здесь есть несколько направлений, и они могут добавляться при развитии смежных технологий, например, технологий искусственного интеллекта (ТИИ). Подробнее поговорим ниже, а пока обозначим и кратко прокомментируем каждое из направлений импортоулучшений:

1. Эволюционное № 1, тупиковое. Улучшение (обновление, добавление) функционала по олимпийскому принципу: быстрее, выше, сильнее. Тупик будет достигнут очень быстро из-за неповоротливости накопленных байтов (гига, тера, пета, экса, зетта и еще множество приставок). Приставки есть, а возможности их хранить и проворачивать в суперкомпьютерах нет. Нужно параллельно развивать железо, причем гораздо большими темпами, чем те, что может позволить себе мировая промышленность.

2. Эволюционное № 2, отчасти тупиковое. Использование новейших технологий из параллельных ИТ-отраслей, например, ТИИ, а также переход к неким малолюдным или безлюдным технологиям, например, к тем, которые сейчас называют «генеративным дизайном». Здесь, конечно, реальнее отечественное направление «машиночитаемости – машинопонимаемости», но это временный выход, а затем пойдут тупики другого рода, например, кто будет следить и проверять, а это новый виток «дегенеративного дизайна».

3. Эволюционное № 3, отчасти уже революционное, но тупика не избежать – им станет современный вид строительной вертикали. «Рвем» ИМ на нужные части (XML-схемы) и с этими частями работаем. Это может стать временным выходом, но тут прилетит сразу с трех сторон: первое – эти части будут из IFC, а значит мы быстро получим проблему по типу «эволюционное № 1», и рука помощи от новомодного IDS не справится; второе – нарушаем законодательство, с частями ИМ нельзя работать, начиная с уровня экспертизы, не говоря уже о более высоком, на части ИМ рвать может только владелец, который здесь не определен, в общем с этим пока все сложно; третье – ИМ практически сразу отправляем в ГИСОГД (а теперь вроде в ЕИСЖС) и что получим? Только бардак и невозможность работы, а также безответственность и правовой тупик.

4. Революционное № 1, промежуточное, а поэтому более реальное (см. предложение в конце предыдущей главы) – отказ от избыточного госрегулирования внутри цифровых экосистем бизнеса и выстраивания государственной вертикали с четкими параметрами входа/выхода. Пока нет национально ориентированной науки, отечественные производители программных продуктов справляются сами и, совместно с потребителями, наводят элементарный порядок, который потом нужно переводить на научные рельсы.

5. Революционное № 2, хоть и реальное, но более сложное и длительное, т. к. для него необходимы научные исследования и отработка положительных практик в содружестве с отечественными производителями ПО. Речь идет об управлении данными ИМ (при этом формирование и ведение никто не отменяет), а не об эффективном управлении данными на уровне машинопонимаемости, однозначности КСИ и разумности реестра требований. Подробно распространяться на эту тему не буду, интересующимся порекомендую изучить принципы организации открытого формата «СиСофт Девелопмент» XPG и его вариаций, но и это еще не все.

Почти четыре года назад был еще один вариант, некоторые части которого актуальны и сегодня, а тогда они опередили свое время. Что это за вариант и как он возник? Этот вопрос нуждается в подробном анализе, и он будет рассмотрен в главе «Браво, СиСофт!» Пока коротко: речь идет о концептуальном понимании развития информационного моделирования (без цифровой вертикали), изложенной в четырех проектах стандартов, которые были названы «альтернативными ГОСТами ЕСИМ» и подготовлены в течение трехмесячного срока обсуждения аналогичных ГОСТов ЕСИМ от Росатома, а затем представлены публично. Такое решение было принято не только из-за категорического несогласия членов ПК 5 ТК 465 «Строительство» с вариантами, представленными Росатомом, но и желания помочь коллегам, т. к. отсутствие этих стандартов привело к тому хаосу, который мы сейчас наблюдаем.

Итак, получив проекты от Росатома, было принято решение не писать отдельные замечания к откровенно сырым документам, а сформировать свои с нуля. Пришло время огласить авторов этих стандартов: И. О. Орельяна Урсуа, С. В. Ергопуло и М. Е. Бочаров. Другим коллегам была предоставлена возможность критики.

Хорошо помню новогодние праздники 2022 года, которых у нас не было: начиная со второго января пошли окончательные согласования текстов и формулировок, а седьмого января в Росатом (обсуждение заканчивалось 10 января, и нужно было успеть, иначе наши «поправки» не приняли бы по формальному признаку) ушло официальное письмо и проекты новых ГОСТов. Выдержав время до 26 января, разместили наше пояснение и проекты стандартов на сайте «СиСофт Девелопмент»[33], а в начале февраля информация появилась на одном из популярных строительных ресурсов АН «Строительный бизнес»[34]. Помню шок коллег и ПК 5 ТК 465, и в Росатоме. Первое, что сразу началось – истошные крики: «СиСофт сделал стандарты под себя и хочет под шумок их принять!» Ну-ну, – про прием шельмования («не читал, но осуждаю») мы уже помним.

Что было дальше? Почти через три месяца власти приняли кардинальное решение по спасению положения. 29 марта 2022 года приказом Росстандарта № 788 был создан новый и отдельный ТК 505 «Информационное моделирование», вместо не оправдавшего доверие ПК 5 ТК 465 «Строительство», а историю с обсуждением и альтернативными ГОСТами от «СиСофт Девелопмент» красиво нивелировали (слили). Совпадение? Не думаю!

«СиСофт Девелопмент» также вошел в состав нового ТК, но была принята другая стратегия: наши предложения на общем столе – смотрите, думайте, мы готовы сотрудничать. Отрасль не может жить без стандартов, кроме того, была надежда на ЕСИМ, в том плане, что, принимая хотя бы что-то в виде единой системы, мы уберем явный мусор. Все четыре альтернативных стандарта от СиСофт, выложенные в публичном доступе[35], рассмотрены в настоящей книге.

В заключение главы добавим, что импортоулучшение неизбежно, и даже на западе это поняли, но пока наши власти находятся в некой обороне, считая всех вокруг врагами. И хотя иногда они благодарят за критику, но все-таки делают по-своему. Это происходит, зачастую, по банальным причинам: кто-то из минстроевских подведов, к примеру, ФАУ «ФЦС», объявляет НИР на 2–3 миллиона, и потом, приняв результат, претворяет его в жизнь, и крепко стоит на этом. Здесь используется принцип: НИР защищен, деньги уплачены, результаты воплощены, и весь аппарат начинает работать на новую «истину», считая всех сомневающихся, как минимум, неконструктивными людьми. Потом результаты всплывают во всевозможных реестрах, требованиях в классификаторах строительной информации, сводах правил и прочих очень значимых вещах, убытки от некачественности которых многократно превышают копеечные стоимости НИР.

Полностью игнорируется простая истина – источников мудрости не может быть много, и кто-то один условно должен быть мозговым центром. Но ведь есть успешные примеры – внедрение ИСУП. Взялись и внедрили, и наплевали на лоббистов IFC. Подробности все знают. Хотя проблемы у ИСУПа есть, и очень большие, а на административном ресурсе долго не протянешь, и, если не получится исправить в течение этого года – схему придется менять (см. пункты 1, 4 и 5 выше).

Почему существуют полярные мнения о формате IFC?

Как бы ни хотелось закрыть тему IFC, но мы все равно вынужденно к ней возвращаемся, так как противостояние многоплановое и нуждается хотя бы в кратком описании.

Для понимания темы нужно начать с предназначения этого формата и стандарта. Кто был первый и кто больше всех внес или вынес, в смысле заработал: немцы, англичане или американцы, а также технические подробности и недостатки IFC мы здесь рассматривать не будем, а сразу отошлем к ряду статей, опубликованных в журнале «Информационное моделирование», например, к статье Артема Бойко[36]. Организационно-технические преимущества и недостатки формата рассматривались в журнале «Информационное моделировании» в ряде специально организованных дискуссий[37]. Хотя уже со второй их серии сторонников IFC находить стало практически невозможно.

Хотя у защитников этого формата есть вроде как весомый аргумент: «вы не умеете работать с IFC». В ответ приведу список основных видов несоответствий IFC стандарту, по которым необходима верификация ИМ.

Итак, основные виды ошибок формата:

• синтаксические ошибки;

• нарушения ссылочной целостности;

• несоответствие типов объектов;

• несоответствие числа и типов атрибутов;

• недопустимая длина строковых и бинарных последовательностей;

• недопустимый размер коллекций, включая обратные ассоциации;

• повторяемые элементы коллекций-множеств;

• неустановленные значения плотных массивов;

• нарушение правил для простых и объектных типов;

• нарушения правил уникальности и глобальных правил.

Не кажется, что это просто приговор IFC? На мой взгляд, – однозначный и бесповоротный. Формат слишком сложен для ручной транспортировки информационной модели из одного ПО в другое, а говорить об автоматизации вообще не приходится. Как говорят, сторонникам генеративного дизайна посвящается.

Тем не менее, в защиту IFC мне тоже есть что сказать. Первое – это действительно практически (ключевое слово) единственное транспортное средство, особенно для общегражданской стройки, плотно подсевшей на продукты Autodesk. Как-никак, общее для всех строек – это строительная часть. Второе – это принцип классификации и внутренней архитектуры формата. При всех минусах там есть положительные моменты, которые можно учитывать при переходе на другие, более простые способы транспортировки. Что-то уже сейчас пытаются использовать разработчики XML-схем, но в основном повторяют те же ошибки. Причин несколько: мало времени и нет научно обоснованного курса.

У сторонников IFC есть еще один последний аргумент: в формат вложены огромные ресурсы, которые нам не потянуть, если будем создавать свой. Но кто сказал, что нам нужно повторять ошибки других? А ошибками являются не недоработки или проблемы формата, а он сам!

Но нас до сих пор пытаются убедить в том, что схема передачи данных ИМ через транспортный формат – удачная.

Карго-культ – это надолго?

Википедия описывает карго-культ (от англ. cargo cult – поклонение грузу), как религию самолетопоклонников или культ Даров небесных – термин, которым называют группу религиозных движений в Меланезии. В культах карго верят, что западные товары созданы духами предков и предназначены для меланезийского народа. Считается, что белые люди нечестным путем получили контроль над этими предметами. В культах карго проводятся ритуалы, похожие на действия белых людей, чтобы этих предметов стало больше[38]. История следующая. Грузы для снабжения размещенных на островах военных доставлялись, в основном, по воздуху. Часть товаров доставалась островитянам. Когда все кончилось, то наивные люди имитировали действия солдат, моряков и летчиков. Они делали наушники из половинок кокоса и прикладывали их к ушам, находясь на построенных из дерева контрольно-диспетчерских вышках. Они изображали сигналы посадки, находясь на деревянной взлетно-посадочной полосе. Зажигали факелы для освещения этих полос и маяков. Островитяне строили из дерева самолеты в натуральную величину, взлетно-посадочные полосы для привлечения самолетов.

К чему я привел эту историю. Безальтернативная технологическая экспансия в страны третьего мира (читайте «Стратегию международной политики Соединенных Штатов в области киберпространства и цифровых технологий»[39] и расследование Артема Бойко[40]) после февраля 2022 года начала давать сбои. У нас появился шанс не только импортозаместиться. Процессу импортоулучшения, можно считать, дан зеленый свет, хотя жрецы карго-культа все еще остаются.

Какие у нас стартовые условия, обеспечивающие импортоулучшение:

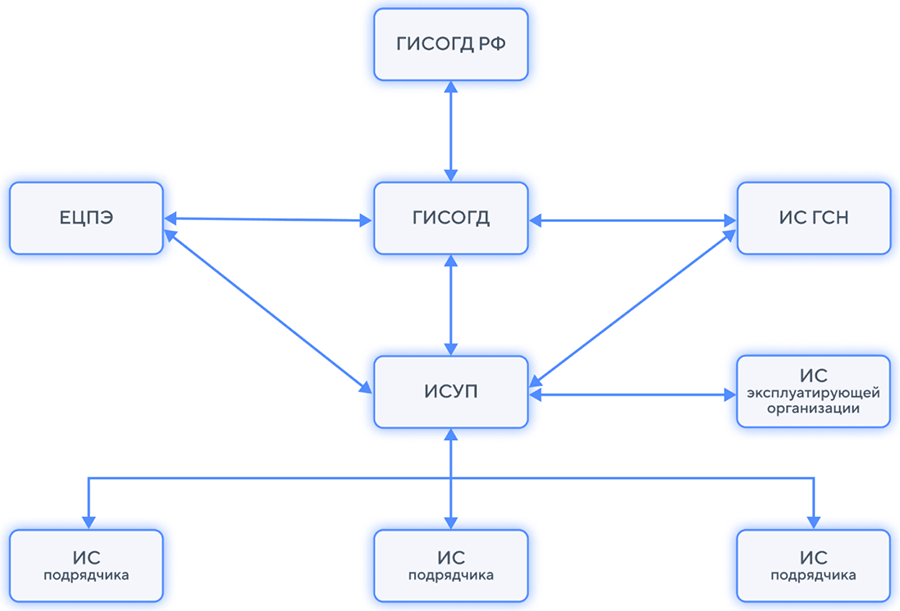

1. Есть понимание, что нужны новые решения по управлению данными. Некоторые из них уже существуют, например, принцип XML-схем, ИСУП и ГИСОГД. Он сместил карго-культ OpenBIM на нижнюю ступень цифровой вертикали. Посмотрите на рисунок 5, где там СОД или IFC? И это только начало.

2. Мы встраиваем данные информационной модели в технологические и производственные процессы эксплуатации. Конечно, этому усиленно сопротивляются, но прогресс не остановить, а там совершенно другие управляющие системы, которые потребуют своих правил игры, что явно несоотносимо с возможностями СОД или IFC.

Рисунок 5. Цифровая вертикаль строительной отрасли (рисунок взят из свободного доступа).

То, что написано выше, было нужно «еще вчера», и в выгоде будет тот, кто первый вложится ресурсом и обеспечит полноценную триаду цифрового суверенитета – ПО, стандарты, форматы (читай уже упомянутую госдеповскую «методичку»[41]).