Полная версия

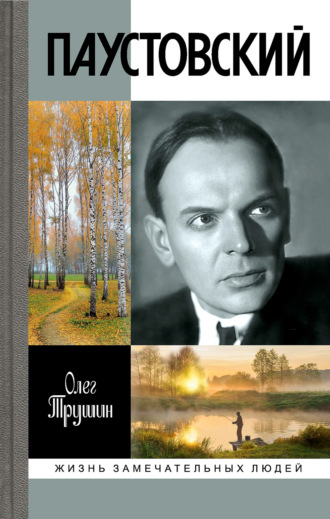

Паустовский. Растворивший время

И если о внешности Григория Паустовского ничего не известно, то образ его сына – Максима Григорьевича, который приходится Константину Паустовскому дедом, предстаёт перед читателями в «Повести о жизни» весьма колоритно. Он был похож на «маленького, седого, с бесцветными добрыми глазами» старика-казака, который «всё лето жил на пасеке за левадой», боялся «гневного характера» своей «бабки-турчанки» и, «сидя около шалаша, среди жёлтых цветов тыквы, напевал дребезжащим тенорком казачьи думки и чумацкие песни или рассказывал всяческие истории» своим внукам.

По всей видимости, в семье Паустовских царил культ Максима Григорьевича, в хорошем смысле понимания, и даже после его ухода из жизни 24 октября 1862 года его незримое присутствие весьма благодатно сказывалось на воспитании внуков, которые вовсе не знали своего деда. Впрочем, это обстоятельство прямо относится и к Косте Паустовскому, который родился, подчеркнём это, спустя 30 лет с момента кончины Максима Григорьевича.

И тем не менее в «Далёких годах» (первая книга «Повести о жизни»), словно сокрушаясь о невозвратном, Константин Паустовский с тоской в душе напишет: «Ах, дед Максим Григорьевич! Ему я отчасти обязан чрезмерной впечатлительностью и романтизмом. Они превратили мою молодость в ряд столкновений с действительностью. Я страдал от этого, но всё же знал, что дед прав и что жизнь, созданная из трезвости и благоразумия, может быть, и хороша, но тягостна для меня и бесплодна». Такого никогда не скажешь о человеке, жизнь которого прошла стороной и который для тебя не более чем образ, затерявшийся во времени.

Посвятив любимому деду в повести целую главу, которую так и назвал «Дедушка мой Максим Григорьевич», Паустовский не просто рассказал о своей любви к человеку, очень духовно близкому для него, но и, применив приём литературного вымысла, как бы «оживил» его самого на уже реальном для себя временнóм отрезке, сделав не только собеседником, другом, но и своеобразным эталоном духовной чистоты, ориентиром в мир прекрасного, подарившим особое восприятие жизни.

В этом контексте повествования следует отметить, что существует совсем иная версия корней Паустовского по отцу, озвученная одесской исследовательницей Лилией Мельниченко в статье «“Корни” Константина Паустовского», опубликованной в газете «Всемирные одесские новости» № 1 за 2017 год. На основе проведённого исследования автор статьи указывает, что «основателем городищенской ветви рода Паустовских был однодворец Дмитрий Антонович Паустовский (1793–1849) – прадед писателя (заметьте, Антонович. – О. Т.). У него было пятеро сыновей и дочь. Его старший сын Максим Дмитриевич (1821–1862) – дед писателя, представлен в повести («Далёкие годы». – О. Т.) как Максим Григорьевич. У него было трое сыновей и три дочери. Старший сын Георгий – отец писателя (1954–1912)».

И если взять за «чистую монету» выводы Мельниченко, то из данного текста видим, что родоначальником ветви Константина Паустовского является некий Антон, живший во второй половине XVIII века. Именно один из его сыновей – Дмитрий и стал основателем фамильной династии Паустовских.

Состоял ли пращур Константина Паустовского Антон в казаках Запорожской Сечи? Предположим, что да. Тогда вроде бы всё становится на свои места: предок писателя запорожский казак и после роспуска Войска Запорожского, поселившись на берегах Роси, основал свой хутор. Не исключено, что на тот момент дальний предок Константина Георгиевича именовался именно как Сагайдачный. Но что это было – прозвище или фамилия, нам неведомо.

Вернёмся к деду писателя – Максиму Григорьевичу. Контрастом к его образу выведена неуживчивая, «с суровой душой», деспотичная и придирчивая «бабка-турчанка» по имени Гонората, которую внуки «боялись не меньше, чем дед, и старались не попадаться ей на глаза».

Согласно повести, её, «жену-красавицу турчанку» по имени Фатьма дед привёз из города Казанлыка, окружённого Долиной роз, что во Фракии, куда тот попал по случаю плена во время Турецкой кампании, служа в николаевской армии. В замужестве Фатьма, приняв христианство, поменяла и имя, став Гоноратой, вот только «её турецкая кровь не дала ей ни одной привлекательной черты, кроме красивой, но грозной наружности». Она «выкуривала в день не меньше фунта крепчайшего чёрного табака», «ведала хозяйством», и «её чёрный глаз замечал малейший непорядок в доме». А иногда, сидя на завалинке и дымя трубкой, она «смотрела на быструю реку Рось», и случалось, «громко смеялась своим мыслям, но никто не решался спросить её, чему она смеётся».

Неправда ли, что таинственный и загадочный, почти сказочный образ бабки Гонораты, окутанный некой тайной её внутреннего мира, притягивает к себе даже несколько больше, нежели образ Максима Григорьевича, который «прятался от неё». Не соизволь Паустовский создать столь сочный образ своей «бабки-турчанки», согласись читатель, то бы и Максим Григорьевич смотрелся бы несколько тускловато.

Именно в этом контексте повествования о роде Паустовских, наверное, будет уместно сказать о самой фамилии.

Запорожские казаки по части сохранения своего родословия мало чем отличались от обычных крестьян, а потому семейных хроник не вели. Лишь кропотливое изучение источников, и в первую очередь сохранившихся до наших дней ревизских сказок (переписей) и приходских книг церквей, даёт возможность разобраться в их родовых перипетиях и познать, кто для кого «брат али сват».

Известно, что в крестьянской среде появление фамилии как таковой, то есть определяющей принадлежность к определённому роду по мужской линии, относится к середине XVIII века. До этого времени отчество отца заменяло и фамилию, и, собственно говоря, определяло отеческие корни лишь в двух поколениях – «отец – сын (дочь)». Ну а уж далее родство можно было определить лишь по церковным росписям да деревенским «языкам». Казаки, в частности и запорожские, в этом вопросе мало отличались от крестьян, разве что быстрее первых «определили» прилипчивые прозвища, которыми они так любили нарекать друг друга, в «фамилии».

Впрочем, у крестьян было не редкостью обретение фамилии по принадлежности к тому дворянину, во власти которого находились и на землях которого жили, а у казаков чаще всего – по месту службы, по чину старшего, в чьём подчинении состояли, или по селению, откуда происходил служивый.

Возможно, и с фамилией «Паустовский» произошло что-то подобное.

На этот счёт есть весьма жизнеспособная версия, которая появилась ещё при жизни писателя и которой вполне можно отдать предпочтение.

Так, в нынешней Молдове существует старинное бессарабское поселение, название которому – Паустов и которое вполне могло дать фамилию казакам, оказавшимся там после упразднения Запорожской Сечи. Многие из них впоследствии расселились по берегам Роси. «Откуда вы?» – «С Паустова». Вот и разгадка фамилии.

Именно на такую версию указывал в своих трудах по антропонимике и лексикографии филолог Олег Николаевич Трубачёв:

«Паустовский – образование на – ский по распространённому среди еврейских фамилий географическому типу от названия населённого пункта Паустов, в Бессарабии. <…> Фамилиеобразование осуществлено здесь по славянской (польской) модели, также весьма популярной в фамилиях евреев Восточной Европы.

<…> Что касается названия бессарабского местечка Паустов, давшего начало фамилии Паустовский, то в его основе лежит народная форма церковного календарного имени Фавст (из лат. Faustus или через греческое посредство); отражение иноязычного f как p объясняется раннеславянской субституцией… Ср. иную (тоже народную) передачу ф>х в фамилии Хаустов, в конечном счёте восходящей к тому же личному имени Фавст / Фауст.

Латинское Faustus — фамильное имя Л. Корнелия Суллы, противника Цезаря. Это имя можно сравнить с латинским Faustus – “благоприятный, счастливый”, однокоренным с глаголом faveo – “благоприятствовать, благоволить”, “желать, стремиться”.

Немецкое имя Фауст у Гёте того же происхождения, что и церковное календарное Фавст, фамилии Паустовский (т. е. из латинского Faustus)»13.

И с этой версией происхождения фамилии Паустовский трудно не согласиться. Примеров подобного рода, когда фамилию получали по месту проживания, предостаточно.

Впрочем, тут вроде бы нашлась и разгадка прозвища, слетевшего когда-то с языка Эммануила Казакевича.

Что же получается – что между именем Фауст и фамилией Паустовский твёрдый знак равенства? Вполне возможно.

И всё же, кудесничая над разгадкой фамилии Паустовский, всё же доподлинно неизвестно, кто из его предков и в какое время первым обрёл эту фамилию. А это немаловажно в обретении истины.

Впрочем, предостерегая от всякого рода нелепостей по этому поводу, думаем, что вовсе не стоит горячиться и в поиске еврейских «корней и окончаний» в фамилии нашего героя, как бы того ни желали приверженцы именно этой версии. Ведь нет ни одного документа, который бы, так или иначе, определял бы иудейские корни Константина Георгиевича. Да, согласимся, что еврейскому происхождению Паустовского нет твёрдого опровержения, но нет и убеждающих мнений. А вот русские, украинские и польские корни по линии обоих родителей Константина Георгиевича прослеживаются со стопроцентной вероятностью. И это факт!

Паустовский никогда не объяснял историю происхождения своей фамилии и никогда не связывал её появление с названием какого-либо населённого пункта, включая «бессарабскую» версию, и уж тем более не «завязывал» свой род на иудейских корнях (впрочем, если бы это было так, ничего зазорного и предосудительного в этом не было бы).

Неизвестно почему, но Константин Георгиевич не очень-то любил рассказывать о своих родителях. Даже в его многочисленной переписке с друзьями и знакомыми он не касался этой темы.

Отец писателя, Георгий Максимович Паустовский, родился 1 января 1854 года, происходил из мещан города Василькова Киевской губернии и был вторым ребёнком в многодетной семье, где ещё росли трое дочерей – Мария (р. 1846), Анна (р. 1856), Феодосия (р. 1857) и двое сыновей – средний Илья (р. 1855) и младший из детей Иван (р. 1862).

В повести «Далёкие годы» Паустовский рисует отца «немного сутулым» и в то же время «стройным, изящным, темноволосым, с необыкновенной его печальной улыбкой и серыми внимательными глазами». «Отец мой закончил сельскую школу и провинциальную гимназию и стал статистом. Эта либеральная профессия соответствовала его взглядам, но шла вразрез с его характером, он был непоседлив, добр, вспыльчив, считал лучшим занятием в мире путешествия, был широко образован, любил литературу, втайне гордился своей дружбой с художником Врубелем, проводил почти всё время в обществе журналистов» и, по всей видимости, добавим уже от себя, был безгранично интересным человеком.

Будучи по своему характеру человеком весьма непростым, самолюбивым или, как ещё про таких говорят, – «знавшим себе цену», Максим Георгиевич плохо «уживался с начальством», отчего, по всей видимости, часто менял место своей службы, о чём в общем-то никогда не жалел, находя в этом плюсы – удовлетворяя тем самым свою врождённую страсть к путешествиям. Возможно, это может показаться несколько наивным с его стороны, но это было именно так. Местом работы Максима Георгиевича были отделы статистики Управления железных дорог – Московско-Брестской, Петербургско-Варшавской, Харьковско-Севастопольской и Юго-Западной. В какой-то момент своей служебной карьеры он даже поднялся с обычного статиста до начальника отдела и, по всей видимости, не особо стремился удержаться в этой должности.

Горячий и в то же время добрый человек, Георгий Максимович, с одной стороны, слыл в семье сущим романтиком и мечтателем (а что в этом плохого?), а с другой – был настолько слабохарактерным и легкомысленным, что, по словам его же матери, «он просто не имел права жениться и заводить детей», что, согласитесь, звучит приговором! Но, как говорится, из колоды карты не выбросишь: что есть, то есть.

Лев Левицкий, размышляя о главной внутренней составляющей характера отца Константина Паустовского, указывает, что: «Человек живой и смышлёный, наделённый обострённой восприимчивостью, не чуждый художественных интересов и склонностей, Георгий Максимович посвятил себя не искусству, как этого ожидали те, кто близко знал его, а делу сугубо прозаическому, которое едва ли могло по-настоящему захватить его. Он стал железнодорожным статистом». И ничего с того, что он не стал художником или, скажем, литератором. В конечном счёте, творческая одарённость натуры Георгия Максимовича, его романтизм и любовь к прекрасному – музыке, живописи, литературе, увлечённость путешествиями, найдёт свой ошеломляющий выплеск в многогранном даровании его младшего сына – Константина. А сам Константин Георгиевич уже спустя многие годы после кончины отца, благодарно памятуя о роли отца в своём воспитании, в одном из своих писем к старшей сестре Галине искренне напишет: “Если я и обладаю какими-либо способностями, то это его (отца. – Л. Л.) – наследство”»14.

В своей любви к родителям Паустовский не делал различий. И всё же, если образно положить на две чаши весов любовь Кости Паустовского к матери и отцу, то это глубокое и искреннее чувство в отношении последнего явно перевесит.

И если от отца у Константина Паустовского не только внешнее сходство в чертах лица и стати, но и тонкий романтизм в восприятии жизни, неуёмная тяга к путешествиям, любовь к книге и театру, живописи, ко всему тому, что зовётся одним словом – искусство, то от матери – Марии Григорьевны – собранность, целеустремлённость в действиях и, как следствие, умение ценить время, чего, наверное, Паустовскому так недоставало в жизни.

Мария Григорьевна Паустовская, в девичестве Высочанская, родилась 25 июля 1858 года в селе Балаклее Черкасского уезда Киевской губернии, была дочерью православного и католички и по отцу – Григорию Моисеевичу Высочанскому, обедневшему дворянину второго разряда, служившего на Черкасском сахарно-бакалейном заводе (по повести «Далёкие годы» – нотариуса города Черкассы), имела чешские корни.

«Деда я помню плохо», – скажет о Григории Моисеевиче Паустовский. И это будет правдой. Григорий Высочанский уйдёт из жизни в 1901 году, когда его внуку Косте не исполниться ещё и десяти лет, а это значит, что их земные пути всё же сойдутся.

По Паустовскому, его дед по матери был человеком бирюковатым, молчаливым не в меру и ввиду своей непомерной страсти к курению был «выселен» супругой, Викентией Ивановной, в мезонин дома, откуда «редко спускался». Своих внуков он особо не жаловал, «только взъерошивал тяжёлой рукой волосы у нас на затылке и дарил лиловую глянцевую бумагу из табачных коробок».

Викентия Ивановна переживёт своего супруга на 13 лет, и её «траур и чёрная наколка», так запомнившиеся юному Косте Паустовскому, будет вовсе не по «разгрому Польского восстания 1863 года», а именно по Григорию Моисеевичу, которого она, по всей видимости, беззаветно любила.

Всего, помимо дочери Марии, в браке у Векентии Ивановны и Георгия Моисеевича родились ещё семеро детей: три сына – Алексей (р. 1856), Иосиф (р. 1859), Николай (р. 1874) и четыре дочери – Евфросиния (р. 1857), Вера (р. 1870), Елена (р. 1872), Надежда (р. 1876).

Нужно отметить, что, по воспоминаниям знавших её, Викентия Ивановна обладала особым складом характера, замешанного на сильной религиозности и душевной доброте. А ещё она была «тиха в голосе», была волевой «и в семье имела огромный авторитет». Но тем не менее, как пишет о ней Паустовский, её религиозность «уживалась в ней с передовыми идеями. <…> Портреты Пушкина и Мицкевича всегда висели в её комнате рядом с иконой Ченстоховской Божьей Матери». Поверим написанному Паустовским.

Безусловно, многие черты характера Викентии Ивановны дали крепкую отметину и в натуре её младшей дочери – Марии. «Моя мать, – скажет о ней сам Константин Паустовский, – дочь служащего на сахарном заводе – была женщиной властной и неласковой. Всю жизнь она держалась “твёрдых взглядов”, сводившихся преимущественно к задачам воспитания детей. <…> Неласковость её была напускная. Мать была убеждена, что только при строгом и суровом обращении с детьми можно вырастить из них «что-нибудь» путное».

«Я вырос на Украине…» Киев – Городище – Черкассы

В интервью корреспонденту «Литературной газеты», опубликованном 3 ноября 1960 года, Паустовский отметил: «Мне, в общем-то, повезло. Я вырос на Украине. Мои родные со стороны отца говорили только по-украински. С детства я любил певучий, гибкий, лёгкий, бесконечно богатый образами и интонациями украинский язык и горжусь, что достаточно прилично владею им до сих пор». И если Москва стала для Паустовского колыбелью его детства, то Киев – сторонкой детства и юности будущего писателя.

В 1898 году семья Георгия Паустовского переехала в Киев.

По официальной версии, причиной переезда семьи Паустовских в Киев станет новая работа главы семейства в чине делопроизводителя в отделении счетоводства службы движения в Управлении Юго-Западной железной дороги, по другой, – что вполне не исключено, появившаяся у Георгия Максимовича возможность перебраться поближе к отчим местам.

Если бы у Паустовского спросили, какой адрес в Киеве для него наиболее памятен, то он вряд ли бы ответил точно. И вовсе не потому, что не захотел бы выделять какой-либо один адрес из многих, а потому, что все они крепко-накрепко между собой связаны. И даже упоминание Паустовским в «Далёких годах» «сумрачной и неуютной квартиры» на Святославской, 9, куда их семья переехала в конце 1902 года, когда Косте уже шёл одиннадцатый год, это вовсе не предпочтение, а лишь простое указание на адрес, ярко отобразившийся в детском сознании, как, впрочем, и дом бабушки Викентии Ивановны в Лукьяновке, местечке, что славилось на весь Киев великолепием фруктовых садов и крутыми ярами.

Уже на склоне лет, памятуя о квартирной непостоянности той поры, Паустовский отметит: «Сам я вырос в семье с неустойчивым и беспокойным бытом, с разнокалиберной обстановкой случайных квартир…»

Паустовские жили и на Фундуклеевской, 72, и на Никольско-Ботанической, 13… И не только. Они довольно часто переезжали, сменив в Киеве множество адресов, некоторые из них попросту затерялись в потоке времени. И кто знает, может быть, уже тогда «непоседливость» Георгия Паустовского породила в младшем сыне ту неудержимую тягу к странствованиям, что всю жизнь вызывала у него ощущение счастья.

Изначально семья Георгия Максимовича поселилась в центре города, на тихой и неширокой, мало приметной в городской суете улице Анненковской, прежде Лютеранской[1], выходившей на Крещатик, в доме 33. Семья проживёт здесь относительно недолго – без малого четыре года. Здесь, перед поступлением в гимназию, пройдут последние несколько лет беззаботного детства Кости Паустовского.

На лето Паустовские уезжали в Городище, свой хутор на Роси, или в Черкассы к бабушке Викентии Ивановне.

Бывать у бабушки было настоящим праздником. У её дома в Черкассах стояли «в зелёных кадках» олеандры, что «цвели розовыми цветами», и рос необыкновенный сад, будораживший Костино воображение. По признанию взрослого Паустовского, здесь «родилось моё пристрастие к путешествиям».

В Черкассы «…добирались ночью». Сначала ехали на извозчике до вокзала в Белой Церкви, пересекая погружающийся в сон город. Затем садились на проходящий поезд из Киева, который останавливался здесь поздно вечером. По железной дороге ехали 12 вёрст. Вероятно, в Черкассах и особенно в Городище душа Кости Паустовского обретала то самое постоянство и спокойствие, чему мешала городская суета.

Особым местом для всех поколений Паустовских была Белая Церковь. Как указывает писатель, его дед по отцу, да и сам Георгий Максимович «выросли и долго жили» в этом городе. Для Георгия Константиновича детство в Белой Церкви осталось в памяти «как тёплая роса на ползучих цветах портулака, как сладкий дым соломы – ею топили печи в городе», и где «не только ночью, но даже днём шум листьев и протяжные крики петухов» были обычным явлением.

И всё же, что было ближе Косте Паустовскому – хутор на Роси возле Городищ или Черкассы на Днепре? Однозначно на этот вопрос не ответишь. И всё же смеем предположить, что отцовский приют был роднее.

Хутор Паустовских, «усадьба на острове», «её левады и плетни, коромысла колодцев-журавлей и скалы у берега», овраги «за усадьбой, где густо рос около плетня чертополох-будяк», «заросли ежевики» и где «облака останавливались в небе над оврагом – ленивые и пышные, настоящие украинские облака», и «два огромных глубоких пруда» за домом, и «роща с непролазным орешником», «поляны, заросшие по пояс цветами», и конечно же «красные гранитные скалы, покрытые ползучими кустами и сухой земляникой»…

В Городищах у Константина Паустовского была своя Арина Родионовна. И это даже несмотря на то, что образ Феодосии Максимовны Паустовской отмечен автором повести как бы штрихом, пусть и лёгким, но значительным и весьма запоминающимся.

На первый взгляд может показаться, что автор этих строк сильно преувеличивает и вообще идеализирует роль тёти Феодосии, младшей сестры отца, в воспитании племянника Кости. Но, поверь, читатель, такой вывод сделан отнюдь не на пустом месте, и уж вовсе не для того, чтобы привнести в биографию главного героя некий «пушкинский» оттенок.

Безусловно, Феодосия Максимовна не была своему младшему племяннику нянькой в прямом понимании этого слова, но всё же…

Вот как он трогательно описывает свой детский приезд в усадьбу. «Тётка Дозя (так звали в семье Паустовских Феодосию Максимовну. – О. Т.) вносила меня, сонного, в тёплую хату, устланную разноцветными половиками. В хате пахло топлёным молоком. Я открывал на минуту глаза и видел около своего лица пышную вышивку на белоснежных рукавах “тётушки Дози”». Или же: «Вечерами, после похорон моего отца, чтобы успокоить меня, тётя Феодосия Максимовна вытягивала из сундука растерзанный том “Кобзаря”», Тараса Шевченко, «читала его мне, умолкала на полуслове, снимала нагар со свечи…»

Паустовский, хорошо помнивший «тётушку Дозю», отчего-то не оставил нам ни строки описания её внешности. Знаем только одно то, что «она надевала широкое шумящее платье из коричневого атласа, вытканное жёлтыми цветами и листьями, накидывала коричневую шаль на шею», а голову «повязывала, как все украинские бабы, чёрным платком с маленькими розами».

По всей видимости, «тётушка Дозя» была тем редким человеком, наделённым богатейшей душевной красотой и воплощавшим в себе некий дивный симбиоз доброты и строгости. С присущей ей рачительностью она следила за сохранением установленных порядков в усадьбе. Своим присутствием она создавала в доме не только атмосферу уюта, но и особую ауру благожелательности ко всем переступавшим порог. А для маленького Кости – это очевидно – она была как бабушка: встречала и провожала его из Городищ, иногда сама наведывалась к нему в Киев.

Отдавая должное воспитанию Феодосией Максимовной своего младшего племянника, упомянем, что любовь Кости Паустовского к книгам «досталась» ему не только от отца, но и от «тётушки Дози». И дело здесь вовсе не в чтении ею вслух шевченковского «Кобзаря», а именно в той одухотворённой атмосфере, в которой проходило это чтение. Книга была для неё священна. А «пожелтевший», «закапанный воском» томик «Кобзаря», хранящийся в «окованном сундуке», Паустовский сравнил с Библией, которую он ей заменял.

«Каторжанин»: время гимназии

Помнил ли Паустовский свою школу? Помнил ли гимназию, первое и единственное в своей жизни учебное заведение, полный курс которого, пусть и с трудностями, ему довелось окончить. Несомненно, помнил. И вторую часть своей повести о детстве – «Далёкие годы» – Паустовский должен был назвать «Классическая гимназия».

Время обучения Константина Паустовского в Первой киевской гимназии пришлось на непростые годы начала века XX, первое десятилетие которого было ознаменовано не только расцветом блистательного Серебряного века русской культуры, но и событиями Русско-японской войны, революции 1905 года и времени мнимого спокойствия на пороге Первой мировой войны.

Паустовский не станет идеализировать свои гимназические годы. Наоборот, назовёт их «кабалой свободы», обременением, навязанным возрастом, обязательствами и долгом, – всеми теми обстоятельствами, «которые губят жизнь» и «личное счастье».

Учёба в гимназии никоим образом не вписывалась в контекст беззаботного детства двенадцатилетнего Кости. Оттого все эти «обязательства», касающиеся учёбы, приобретали для него не только болезненный оттенок негодования, но и полное неприятие грядущей действительности. Нежелание стать гимназистом подогревалось в Костином сознании ещё и ворохом «страшилок» о взаимоотношениях ученик – преподаватель, что вылетали из уст старших братьев. А может быть, в таком отторжении учёбы были излишняя эмоциональность и впечатлительность будущего гимназиста, его особенная привязанность к семье, к дому и нежелание впускать в свой маленький мир иную череду событий.