Полная версия

Операция «Трест». Расследование по вновь открывшимся обстоятельствам

В начале 1920-х годов большинство европейских государств не имели определённых взглядов на дальнейшую политику Совдепии и намерения большевиков, не ориентировались в большевицких планах мировой революции и потенциальных возможностях предать весь мир «очистительному огню». Как говорил в те годы один из идеологов большевизма Н. Бухарин: «Необходимо создание (…) великого единого фронта между революционным пролетариатом мирового «города» и крестьянством мировой «деревни»…»[12]

Разведки европейских держав работали лихорадочно, но их оценки были противоречивы по причине отсутствия заслуживающих доверия инсайдерских источников в советских структурах власти и управления. Однако господствовало общее предубеждение, что большевики перестраивают свои силы и что, несмотря на НЭП, они не отказываются ни от мировой революции, ни от милитаризации собственного государства. Поэтому мысль о превентивной войне с ними то и дело возникала то в одном, то в другом военном штабе Европы. Угроза войны использовалась как форма политического давления на СССР, а для «Русской заграницы» возвращение в царскую Россию связывалось всецело с очередной интервенцией. Внешняя экспансия в тех условиях становилась безальтернативным решением.

В мае 1921 года на так называемом Рейхенгальском съезде[13] (Бавария) приверженцы монархии предприняли попытку объединить свои силы и избрали руководящий орган – Высший Монархический Совет (ВМС) во главе с одним из бывших черносотенных лидеров Н.Е. Марковым (бывший депутат Госдумы). Надежды ВМС на союз с армией барона П. Врангеля оказались иллюзорными. Стремясь сохранить единство вооружённых сил, генерал П.Н. Врангель продолжал удерживать армию вне политики и готовить к очередной интервенции в Россию. Большевицкие лидеры явно опасались возможного объединения монархистов с армией барона, всё ещё представлявшей собой серьёзную боевую силу. А потому раскол «Русской заграницы» вообще и монархической в частности был в прямых интересах Москвы. Принимался во внимание и тот факт, что главная задача П. Врангеля на тот период времени состояла в том, чтобы сохранить определенную часть русских беженцев, которая бы считала его носителем власти Российского государства, законным преемником адмирала Колчака, именовавшего себя Верховным правителем.

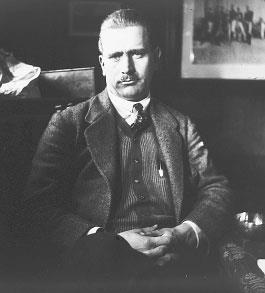

Н.Е. Марков 2-й

Вождизм и бонапартизм барона окончательно раскрылся в Крымский период. В советах государственных людей и своих ближайших подчинённых он не слишком нуждался. Известна его фраза того времени: «Мне не нужны умные люди, а нужны те, которые меня будут слушаться»[14]. Надо признать, что Пётр Николаевич с трудом переносил около себя мало-мальски ярких, самостоятельных личностей. С момента вступления в должность командующего ВСЮР, а потом и Русской армии (10 мая 1920 г.) он всячески пытался избавиться от генералов А. Кутепова и А. Слащёва. С последним дело обстояло проще. Трудно управляемый, своевольный характер, увлечение кутежами, наркотики, а также показательные казни коммунистов настроили против него не только П. Врангеля, но и многотысячное чиновничество бывшей империи, оказавшееся в Крыму. Генерал А. Кутепов заслуженно снискал воинскую славу среди «добровольцев», начиная с ледяного похода и до наступления на Москву. По этой причине он был вынужден проявлять особую бдительность в сношениях с бароном и его свитой, и близко стоящие к нему лица знали, насколько тяжело было его положение в армии и какие интриги затевались против него генералом П. Врангелем, безумно боявшимся его популярности. К тому же с момента эвакуации из Крыма начинается главным образом политическая деятельность П. Врангеля, терявшего значение как главнокомандующий. Армией занимались А. Кутепов, А. Витковский. Любопытная деталь: французы барона в Галлиполи не пускали…

Окончательную точку в их отношениях поставила попытка большевицкого переворота в Болгарии весной 1923 года. За два месяца до этого восстания генерал А. Кутепов доносил барону о его неизбежности и просил директив относительно позиции русских воинских частей. Пять курьеров возвращались с одной и той же фразой: «Директивы последуют». Наконец, в первый день революции, когда восставшие рабочие развязали вооружённый террор против властей страны, А. Кутепов привёл вверенные ему части в боевую готовность оказать помощь правительству, чем в немалой степени способствовал подавлению уличных беспорядков и ликвидации восстания. Однако через большевицкую агентуру был инициирован процесс о якобы вмешательстве А. Кутепова в суверенные дела страны, что привело его и ещё несколько чинов армии к высылке из Болгарии. Ко всему генерал А. Кутепов получает выговор за невмешательство в события и отрешается от должности. В то же время всем находившимся в Сербии чинам армии барон заявил, что вмешательства в болгарские дела он не допустит. Лишь возмущение большинства руководства ОРА (Объединённая русская армия. Бывшая Русская армия барона П. Врангеля)[15], открыто заявивших, что отрешение А. Кутепова развалит армию, заставило П. Врангеля назначить его своим помощником. Но как потом оказалось, его должность больше никакого прямого отношения к армии не имела.

Помимо чисто служебных «баталий» в командовании «русской берлогой», между П. Врангелем и А. Кутеповым образовалась весьма болезненная антипатия, связанная с вопросом восстановления монархии из числа представителей «дома Романовых». Барон, уверовавший в свою бонапартистскую звезду, и в мыслях не допускал её восстановления. Ещё во время Рейхенгальского съезда представители монархических кругов просили Врангеля обратиться к В.К. Николаю Николаевичу с предложением возглавить национально-освободительное движение. На что генерал П. Врангель в категорической форме отказался на такую миссию, сославшись на то, что, во-первых, В.К. Николай Николаевич стар и негоден править державой, во-вторых, что Россия не желает его и вообще Романовых, а ждёт национального героя-освободителя, под коим понимал исключительно свою персону. О его ненависти к монархии говорит хотя бы такой факт. В Белграде 1 марта 1922 г. на вокзале перед многотысячной толпой барон заявил, что у него есть только два врага: большевики слева и монархисты справа. С этого дня его штаб и представители по всей Европе приступили к мероприятиям по дискредитации кругов монархистов.

В этих условиях не допустить и обнулить намерения Запада и Объединённой русской армии П.Н. Врангеля разжечь очередное пламя интервенции, как и воцарение династии Романовых, возлагалась полностью на ВЧК-ОГПУ и планировалось по следующим направлениям:

1. Агентурное проникновение в окружение П.Н. Врангеля с целью вскрытия его планов участия в интервенции и их недопущение. Забегая вперёд, сообщим, что именно этот, главный пункт всей операции так и не был выполнен в силу причин, о которых речь ниже.

2. Агентурное проникновение в Высший монархический совет (далее – ВМС) известного политика Н.Е. Маркова, в окружении В.К. Николая Николаевича, В.К. Кирилла Владимировича и «дом Романовых» с целью разжигания и без того «пламенеющих» интриг между наследниками на вакантный царский престол.

3. Агентурное проникновение в разведывательные и контрразведывательные структуры стран Прибалтики, Польши, Англии и Франции с целью вскрытия планов по организации интервенции и её недопущения.

4. Аккумуляция контрреволюционных структур в СССР вокруг «Треста», постепенная их локализация и ликвидация.

5. Проведение самостоятельных контрразведывательных операций (легенд) со спецслужбами Польши, Румынии, Японии, Финляндии, Франции и Англии, парализация их деятельности против СССР.

Ф.Э. Дзержинский

Цели и намерения были явно завышенными для молодых структур безопасности советской страны, не имевшей почти никакого опыта подобного противоборства с «коллегами» из Франции, Англии, Польши. Но сложность задачи не отменяла необходимости её решения. И для этого был использован накопленный опыт борьбы с контрреволюционным подпольем.

В частности, как утверждает авторитетный польский историк спецслужб А. Кшак, в 1921 года ВЧК предприняло попытку провести очередную операцию по ликвидации контрреволюционной структуры. Он утверждает, что в начале года ВЧК вышла на след антибольшевицкой организации во главе с полковником В. Балабиным после предательства одного из членов некоего Г.К. Павловского, сообщившего о частых конспиративных собраниях на квартире Балабина неизвестных людей. Павловский был завербован для дальнейшей разработки группы Балабина. Вскоре он сообщил о наличии у организации оружия, типографии, а также контактов с кругами и разведкой Литвы. В дальнейшем, по сообщению Павловского, был установлен состав организации, которую на Лубянке назвали «Вихрь», в количестве около 100 человек и готовности их приступить к активным акциям против советской власти в форме терактов и диверсий. Сведения были доложены председателю ВЧК Ф.Э. Дзержинскому, и принято решение о ликвидации антибольшевицкой структуры. После проведённых арестов, задержаний и допросов выявилось, что никакой подпольной «белогвардейской»[16] организации с оружием и типографией не существует, так же как и планов общих знакомых Балабина по проведению антисоветских вооружённых акций. Всё это явилось плодом больной фантазии Павловского.

Здесь важно отметить, что всей операцией «Вихрь», по утверждению А. Кшака, руководил молодой начальник контрразведки Артур Христианович Артузов[17]. И тогда в ЧК якобы было принято решение об использовании «истории» с Павловским для легендированного создания подпольной организации с последующим выходом в Европу, в круги «Русской заграницы».

Вполне можно предположить, что подобного рода структуры в различных формах, от реально инициированной врангелевской или иностранной разведкой до самочинно сформированной бывшими участниками «Белого движения», функционировали в подполье на территории страны. Мотивация их понятна. Не сегодня завтра большевики под грузом свалившихся на них проблем, в полной изоляции от внешнего мира будут уничтожены в ходе очередной интервенции. И когда нас спросят, как мы приближали час победы, мы всегда сможем объяснить и доказать, что не сидели сложа руки, и если и служили в Красной армии, то по заданию Русской армии генерала П.Н. Врангеля. Добровольчество, зародившееся в дни российской катастрофы, явилось воистину единственной лампадой, какую зажгла национальная совесть перед скорбным, поруганным ликом Родины. К лету 1921 года говорить о Русской армии уже не приходилось.

А.Х. Артузов[18]

Как всегда, «постарались» союзники. Летом 1920 г. англичане поставили ультиматум генералу Врангелю, что если он не заключит мирный договор с большевиками, они откажутся от снабжения его войск оружием и амуницией[19]. Барон отказался. Англичане тоже – от снабжения. Спустя год «постарались» французские союзники. Весной 1921 года во французской официальной печати был опубликован ряд статей и сообщений правительства, где прямо говорилось, что генералу П.Н. Врангелю не следует питать иллюзий, полагаясь на возможный успех в военном походе против Советской России. В этих условиях П.Н. Врангель предпринял активные шаги в поисках средств на содержание армии на полуострове Галлиполи. Под его руководством штабом Русской армии была разработана целая программа по спасению военных структур, находящихся на централизованном содержании. Кое-какие деньги получить удалось. Но по большому счету, это проблемы не решило, французы согласились выплачивать скудное денежное довольствие только части военных чинов под залог того, что удалось вывезти из Крыма. Кстати, многое из «вывезенного» бесследно исчезло в Марселе, и не без участия тех же французов.

Несмотря на некоторые временные послабления, давление на П.Н. Врангеля и подчинённые ему вооружённые части продолжалось. Новый комендант Галлиполи французский подполковник Томассен довёл до сведения русского командования, что эвакуированная из Крыма армия генерала П.Н. Врангеля более таковой не является. Она становится организацией «Русской заграницы». В соответствии с этим все русские военные должны сдать имеющееся оружие, а все военные организации – самороспуститься. Такое развитие событий не исключало и возможных вооружённых столкновений между русскими и французами. Возникший инцидент удалось частично погасить только после вмешательства греческого митрополита Константина в ходе празднования Рождества Христова. Попытки П.Н. Врангеля и его окружения поднять настрой военных к лету 1921 года наталкивались на ожесточённое сопротивление французов, использовавших любой случай, чтобы унизить командование Русской армии, создать впечатление своего полного контроля над российскими военными эмигрантами. Программа действий французского руководства в отношении дальнейшей судьбы Русской армии предусматривала:

1) без видимого насилия к русским генералам и офицерам нейтрализовать их влияние на рядовой состав, гражданских беженцев, не позволить создавать новые военные организации и союзы, постепенно перейти к дезорганизации и полной ликвидации существовавших военных белоэмигрантских структур;

2) системой мер политического, идеологического и экономического характера вынудить военных беженцев вернуться на Родину (стать репатриантами) или переселиться (эмигрировать) в другие регионы земного шара.

В этом безвыходном положении барон частично согласился на ультиматум с оговоркой о передислокации его переформатированных частей в офицерские и полковые союзы по всей Европе под названием «Объединённая русская армия». Сам он выбрал для себя и штаба Королевство сербов, хорватов и словенцев (СХС, с 1929 г. – Югославия). Однако части былой Русской армии продолжали сохранять воинский дух, боеспособность и веру в скорый освободительный поход. При этом деятельность разведывательных структур лишь усилилась посредством создания представительств ОРА в столицах Восточной Европы, Германии и Франции, а также частичного использования бывших военных атташе Российской империи в столицах мира.

Пролог операции «ТРЕСТ»

Догматическая версия начала контрразведывательной операции «Трест» звучит следующим образом. Некий советский чиновник Народного комиссариата (Наркомата) торговли Александр Александрович Якушев во время своей служебной командировки в Осло, проездом через Ревель[20], посетил квартиру бывшего русского подданного и передал ему письмо. Эту просьбу он выполнил по настоянию своей московской соседки по подъезду. И к своему Удивлению, узнал в неизвестном своего якобы бывшего ученика по лицею. В ходе завязавшейся беседы А.А. Якушев поведал, что в силу жизненных обстоятельств работает на советскую власть, хотя в душе по-прежнему считает себя монархистом, как и многие его знакомые. С ними А.А. Якушев иногда собирается на квартире и под романсы Вяльцевой, Паниной, Морфесси ностальгируют по канувшим в Лету годам. К этому он добавил, что многие бывшие царские сановники и офицеры остаются настроены решительно антисоветски и как носители монархических убеждений внедрены в правительственный аппарат и Красную армию, что и оказало влияние на большевицкий режим, склонив его к провозглашению НЭПа.

Начало довольно интригующее, и даже как-то хочется поверить в правдоподобность пролога. Однако если углубиться детально в биографию А. Якушева, то, кроме его монархизма и работы во внешней торговли Советской России, обнаружится и многое другое, не менее любопытное. Например, причины посещения Ревеля имеют несколько версий. Польский разведчик Ежи Незбжицкий (литературный псевдоним – Ричард Врага) утверждает, что в Ревеле А. Якушев хотел заняться делом совершенно личного порядка. В этом городе проживал муж одной дамы, которая сама осталась в России (подразумевается та самая соседка по подъезду). В течение довольно долгого времени А.А. Якушев поддерживал с этой дамой «бальзаковского возраста» «душевные» отношения и хотел на ней жениться. Нужен был развод. Как А.А. Якушев, так и его пассия были не только монархистами, но и истинными православными и не признавали ни советских разводов, ни советских браков в загсе. Вот почему «жених» и появился в эстонской столице, а заодно передал письмо и привет двоюродному брату.

Е. Незбжицкий (Р. Врага)[21]

В свою очередь Лев Никулин, автор романа-хроники «Мёртвая зыбь», лёгшего в основу культового художественного сериала Сергея Николаевича Колосова «Операция “Трестˮ», утверждает, что у А. Якушева (ловеласа) был несерьёзный роман с соседкой по дому Варварой Петровной Страшкевич (Москва, Арбат, Никольский пер., д. 12). Именно она как двоюродная сестра Юрия Александровича Артамонова (NB?! – О.Р.) якобы попросила передать ему личное письмо.

Да, учитывая многотомные материалы оперативной разработки «Ярославец»[22], которые находились в распоряжении Л. Никулина, есть допущение признать его версию в качестве базовой. Но при этом никак не удаётся отделаться от его «зыбкого» гешефта с водяными знаками «Розенталь»…

Л.В. Никулин[23]

В начале 80-х годов, на одной из лекций по истории органов ВЧК-КГБ в Высшей школе КГБ СССР (ВКШ), преподаватель Иван Игнатьевич Васильев поведал нам, слушателям ВКШ, что Льву Никулину были доверены секретные, многотомные материалы операции «Трест» для написания учебного пособия, с последующим использованием его в процессе обучения слушателей Школы КГБ. Однако по каким-то неведомым причинам Л. Никулин (Розенталь) проигнорировал интересы ВКШ КГБ СССР и сделал себе гешефт на бестселлере «Мёртвая зыбь». Нет необходимости объяснять, что ознакомить с секретными материалами можно было только доверенного человека, имеющего допуск к государственным секретам и «выбранный» агентурный псевдоним, то есть агента КГБ СССР.

Существует и третья версия. Её автор – непосредственный свидетель и активный участник событий августа 1921 года, подпоручик польской разведки Владислав Михневич, помощник резидента польской разведки в Ревеле Виктора Дриммера. Его догмат наиболее структурирован, детализирован, объёмен, объективен по фактуре и оперативно логичен. Согласно воспоминаниям В. Михневича, А. Якушев прибыл в Ревель в компании со своим давним и хорошим знакомым, уроженцем Норвегии, британским бизнесменом Йонасом Лидом. «Хорошим» знакомым Й. Лид стал к 1912 году, когда Александр Александрович уже занимал пост управляющего эксплуатационным отделом Управления водных и шоссейных сообщений Министерства. К сорока годам А. Якушев – действительный статский советник, по табели о рангах этот чин соответствовал чину генерал-майора в армии или контр-адмирала на флоте.

С этого года он лично (!) протежировал развитие коммерческого проекта англичанина в Сибири (скажем прямо – был завербован британцем как примитивный государственный взяточник). Тогда Йонас возглавлял вновь образованную «Сибирскую компанию». Иностранец стал «подминать» под себя все крупные местные пароходные общества с целью установления монополии на речное судоходство Обь-Иртышско-Енисейского бассейна и не без значительного влияния Александра Александровича получил разрешение и кредит на строительство лесной перевалочной базы на реке Обь. В этом водном захвате Сибири, где отсутствовали железные дороги, Лид явно преуспел и в 1913 году, по указу императора получил почётное подданство за создание Сибирской судоходной и промышленной компании. В свою очередь Йонас спустя пять лет якобы в знак «благодарности» предпринял попытку «освободить» царскую семью, но не получил разрешения от премьер-министра Ллойд-Джорджа[24].

Так «повествует» британская разведка. В свою очередь, германская разведка парирует своего извечного оппонента заявлениями о том, что это она перевела царскую семью в Екатеринбург, чтобы обеспечить им гарантии безопасности от попыток уничтожения со стороны Лондона и Вашингтона.

По странному стечению обстоятельств уже тогда в 1918 г. Й. Лид работал в тесном контакте с Сиднеем Рейли, известным британским разведчиком. Тот в свою очередь ещё с 1917 года был знаком с А.А. Якушевым (NB!), который странным образом оказался в одном вагоне с Й. Лидом – «хорошим знакомым». «Хорошим» ещё и потому, что к 1917 г. благодаря коррупционеру А.А. Якушеву британец завладел всем российским речным пароходством по рекам Иртыш и Обь с выходом в Карское море, где его корабли в период навигации всякий раз встречали торговые суда Его Величества для перевалки дешёвого русского сырья. На оперативном языке контрразведки: А.А. Якушев посредством взяток был завербован британской разведкой для экономической экспансии брит ов в Сибирь, а в последующей карьере – в качестве агента влияния для оказания содействия врагу в его акциях по уничтожению главного мирового противника Британии и всего Запада – императорской России.

В. Михневич

Собачий «ошейник» с надписью «Предатель» и был передан из рук С. Рейли в 1917 г. в руки Й. Лида в 1921 г. Как говорят – «пошёл по рукам», стал передаваться от одного куратора разведки на связь другому и обратно. Важно понимать, что «поводок от ошейника» (вернее – цепь) постоянно находился в Лондоне. Данное «трагическое» обстоятельство однажды сделанного неверного биографического шага невыносимо тяготило Александра Александровича. Но исправить что-либо уже было невозможно, так же как и отказаться от выполнения английских надрессированных «команд»: просьб, указаний, требований, приказов. В противном случае «ошейник» тут же превратился бы в петлю, обильно смазанную царским или советским парафином. И слёзные раскаивания в адрес императора Николая II или Дзержинского ему бы «помогли», как мёртвому – кадило.

Да, если бы не большевицкий государственный переворот в октябре 1917 года, вполне возможно, что Сибирь стала бы очередной колонией в звериной пасти британского льва.

Но тогда в 1917–1921 годах такое понятие, как «случайное» знакомство, отсутствовало по определению (по крайней мере в должностных инструкциях сотрудников британской разведки). Все всё прекрасно понимали. И С. Рейли прекрасно знал, что царский сановник А. Якушев является агентом влияния британской разведки, за что исправно, ежемесячно получает солидные «иудины» фунты, позволяющие ему быть желанным гостем многих столичных салонов, а также элитных «домов терпимости», а иногда и воздыхателем замужних дам. Свою служебную карьеру в империи Александр Александрович делал довольно быстро и заслуженно. Он был обязан этим своему живому уму и большой работоспособности. Человек он был общительный и пользовался симпатиями в разнообразных кругах благодаря своему умению быть приятным, полезным и интересным.

И в 1921 году Й. Лид всего лишь восстановил агентурную связь со своим дореволюционным агентом. А проследовав вместе с ним в город Осло (до 1887 года – Христиания), на переговоры по поставкам русского леса в Европу, оказал ему содействие в заключении первых значительных договоров большевицкой России, прорвавших экономическую блокаду мировых санкций. Взамен попросил предоставить конфиденциальную информацию о внешней политике большевиков и всё, что на тот момент знал А. Якушев.

Й. Лид

Но – это случилось позже.

А до этого в купе вагона при прохождении пограничной проверки на границе с Эстонией Йонас, к своему изумлению, узнал, что перед ним никакой не его «хороший» агент А.А. Якушев, а некий советский чиновник – Александр Александрович Фёдоров. От удивления он даже заглянул в его паспорт. Так и есть! А.А. Якушев превратился в А.А. Фёдорова[25]. Но когда и зачем?! Если он официальный представитель новой власти в России?! Что или кто заставил его сменить наработанный десятилетиями трудовой имидж?! Может, со сменой старого режима решил сменить и своё запачканное, коррумпированное прошлое?! Резонно. Но в те годы самому взять и оформить новый «лист» биографии, да ещё выехать в загранкомандировку с ответственным заданием правительства?! Это было невозможно от слова вообще! Вопрос выезда за границу в первые годы советской власти, тем более по такому жизненно важному вопросу, как экспорт леса, а не революций, решительным образом согласовывался с Лубянкой. Впрочем, как и с революцией. И человек, который командировался для такого «ответственного» задания, должен был пройти «чистилище» ВЧК. И только потом как «новорождённый» той же властью принять новый паспорт, с новой фамилией и, как считали в «чистилище», с новой биографией без старых грехов, о которых пока чекисты не догадывались.

Даже по советскому прошлому автор помнит: чтобы выехать в загранкомандировку, нужно было иметь не столько профессиональные навыки специалиста, сколько агентурный псевдоним…