Полная версия

Современные реабилитационные и цифровые технологии в педиатрии

В статье 40 федерального закона № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (2011) дается определение медицинской реабилитации как комплекса мероприятий медицинского, психологического характера, направленных на восстановление функциональных резервов организма, улучшение качества жизни, сохранение работоспособности пациента и его интеграцию в общество.

Согласно этому закону, гражданам в Российской Федерации гарантируется оказание медицинской помощи, направленной не только на спасение от смерти или угрожающих состояний, но и на восстановление функций после развития заболевания или повреждения.

Медицинская реабилитация направлена на полное или частичное восстановление нарушенных и компенсацию утраченных функций пораженного органа или системы, поддержание функций организма в процессе завершения остро развившегося (или обострения хронического) патологического процесса в организме, предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений функций поврежденных органов и систем организма, предупреждение и снижение степени возможной инвалидизации.

Медицинская реабилитация включает в том числе комплексное применение природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии. С реабилитационной целью физиотерапия применяется на стационарном, амбулаторно-поликлиническом и санаторном этапах. Система медицинской реабилитации предусматривает приоритетную роль лечебных физических факторов в ликвидации патологических процессов, приводящих к временной или стойкой утрате трудоспособности, в раннем возвращении больных детей к полноценной жизни и учебе. На этапах реабилитации применяются в оптимальном сочетании или последовательно естественные и преформированные физические факторы, способствующие улучшению функционального состояния пораженных органов и систем детского организма.

Противопоказания к физиотерапииПрофилактическое, лечебное и реабилитационное действие физического фактора может быть реализовано при условии определенного резерва компенсаторно-адаптационных возможностей детского организма. Клинический эффект может отсутствовать при общем тяжелом состоянии ребенка, высокой активности патологического процесса, выраженной интоксикации, а также при хронических заболеваниях, сопровождающихся необратимыми органическими нарушениями основных функций сердца, печени и почек.

Исходя из этого общими противопоказаниями к назначению физических факторов в педиатрии являются:

• общее тяжелое состояние ребенка;

• гипертермия;

• выраженная интоксикация;

• болезни крови, повышенная кровоточивость;

• туберкулез в активной фазе;

• недостаточность кровообращения II–III степени;

• выраженная почечная и печеночная недостаточность;

• злокачественные новообразования.

Кроме общих противопоказаний, для каждого лечебного физического фактора имеются частные противопоказания, включающие индивидуальную непереносимость или повышенную чувствительность к данному физическому фактору, а также заболевания и патологические состояния, при которых физиотерапевтическое воздействие вызывает нежелательные и побочные эффекты.

Особенности применения физиотерапии в детском возрастеПри назначении физиотерапии необходимо учитывать возрастные анатомо-физиологические особенности развивающегося организма, прежде всего нервной системы и кожного покрова как биоструктур, обеспечивающих рефлекторный ответ на внешнее раздражение.

Пусковой механизм местных и общих реакций организма реализуется через кожный покров, который у детей имеет:

• относительно бóльшую поверхность, чем у взрослых;

• тонкость рогового слоя;

• слабую связь эпидермиса с дермой;

• обильную васкуляризацию;

• хорошую гидрофильность и способность к проникновению различных веществ.

Этим объясняются повышенная реакция кожи ребенка к действию физических факторов, ее высокая электропроводность, ранимость и легкая проницаемость для солей, газов и биологически активных веществ.

Формирование рефлекторных реакций организма на физический фактор существенно зависит от функционального состояния нервной системы, особенностями которой у детей являются:

• физиологическая и морфофункциональная незрелость;

• повышенная возбудимость нервных окончаний;

• недостаточная миелинизация нервных волокон и дифференцировка нервных клеток;

• большая иррадиации возбуждения;

• несовершенство центральных регуляторных механизмов;

• преобладание генерализованных реакций над местными.

Наряду с этим при назначении физиотерапии детям необходимо обращать внимание:

• на неустойчивость процессов терморегуляции;

• недостаточность потоотделения;

• эндокринную незрелость;

• высокую интенсивность обменных и регенераторных процессов;

• лабильность сосудистого тонуса и артериального давления.

Эти анатомо-физиологические особенности детского организма обусловливают высокую чувствительность ребенка к воздействию методов физиотерапии, особенно новорожденных и детей раннего возраста, вследствие более выраженной морфофункциональной незрелости, а также подростков в период полового созревания в связи с нейроэндокринной перестройкой организма.

Применение технологий физиотерапии у детей без учета их анатомо-физиологических особенностей может привести к обострению патологического процесса.

Все это накладывает определенные возрастные ограничения в выборе физического фактора, параметров и методик проведения физиотерапии и определяет основные принципы применения физиотерапии в педиатрии.

Основные принципы применения физиотерапии в педиатрии:• использование низкой интенсивности, малой мощности, площади и продолжительности воздействия;

• применение малых доз и концентраций лекарственных веществ, минеральных солей, микроэлементов, органических веществ и газов (электрофорез, бальнеотерапия, теплолечение);

• ограничение температурного режима при холодовых и тепловых физиотерапевтических воздействиях;

• приоритетное использование природных физических факторов;

• постоянный врачебный контроль за состоянием ребенка во время проведения процедуры и курса лечения;

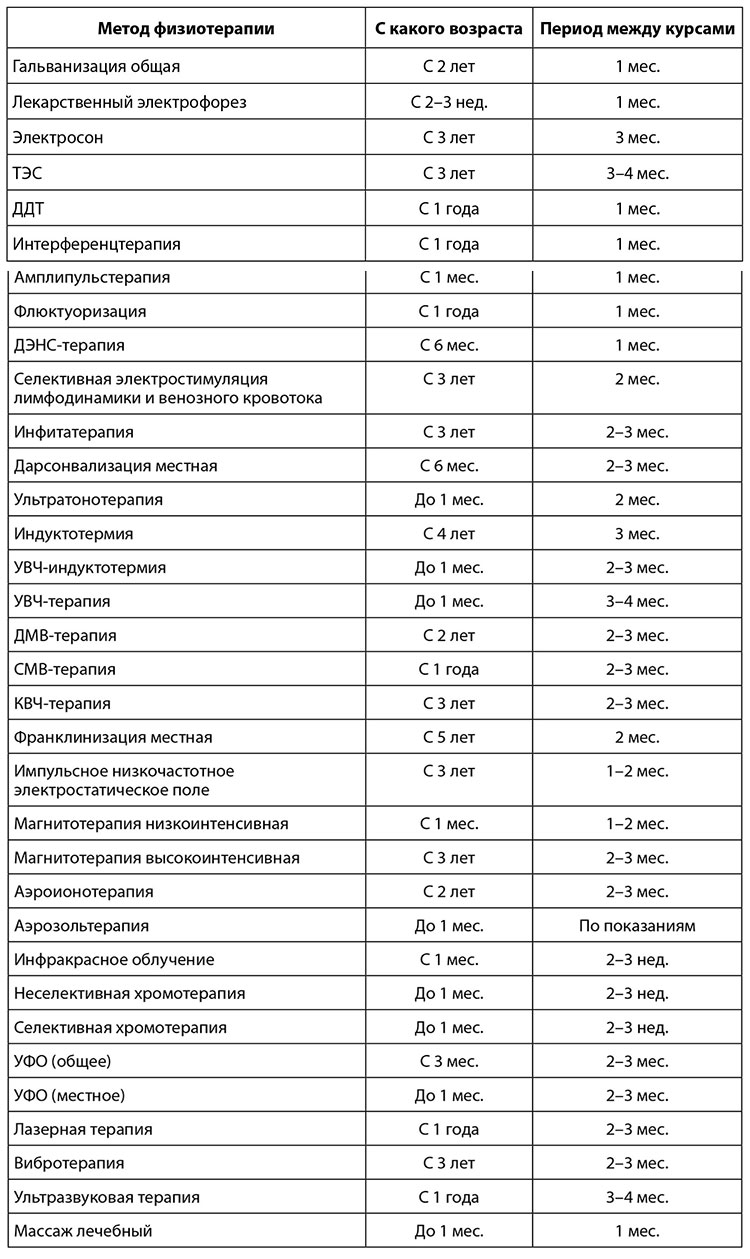

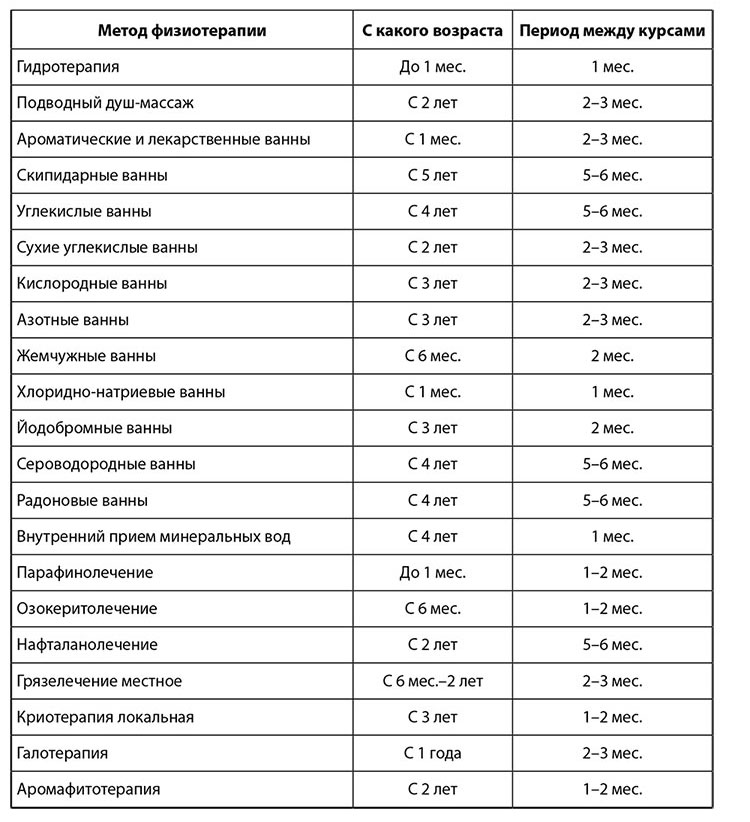

• строгое соблюдение возрастных сроков назначения физических факторов и периода между курсами физиотерапии (табл. 4).

Таблица 4

Возрастные сроки назначения физиотерапевтических процедур

Возрастные сроки назначения физиотерапевтических процедур

Залогом успешного применения методов физиотерапии у детей является строгое соблюдение общих правил назначения и проведения процедур.

1. Лечение физическими факторами необходимо проводить с учетом биоритмов ребенка, преимущественно в первую половину дня, за час до кормления или через час после еды.

2. После лечения ребенку нужен отдых; нельзя перегружать ребенка методами физиотерапии, особенно преформированными физическими факторами, которые нередко вызывают его утомление.

3. Ребенку дошкольного возраста не рекомендуется назначать в один день более двух методов физиотерапии.

4. Желательно в один день проведение одного метода физиотерапии общего действия и одного местного воздействия, которое должно предшествовать общему с интервалом 1–2 ч.

5. Не допускается в один день назначение двух методов одного вида физиотерапии, сходных по физической характеристике и (или) имеющих общий механизм действия.

6. Несовместимы в один день два метода физиотерапии, вызывающие раздражение кожи, действующие на одну рефлексогенную зону (воротниковая область, слизистая оболочка носа), на область проекции эндокринных желез или обладающие антагонистическим действием.

7. Методы физиотерапии, несовместимые в один день, при наличии показаний назначаются в разные дни (через день).

8. Необходимо воздержаться от физиотерапевтического воздействия в дни проведения сложных диагностических исследований (желудочное и дуоденальное зондирование, ФГДС, лучевая диагностика).

Следует помнить, что эффективность физиотерапии существенно зависит от поведения и настроения ребенка во время процедуры, его взаимоотношения с медицинским персоналом, а также обстановки, в которой находится ребенок. Перед началом курса физиотерапии необходимо провести беседу с ребенком и (или) родителями о безопасности, безболезненности и эффективности лечения и ощущениях, возникающих во время физиотерапевтического воздействия. Первую процедуру лучше проводить без включения аппарата (плацебо) или начинать с минимальной дозы физиотерапевтического воздействия, с постепенным увеличением нагрузки в процессе курса лечения. В период всего курса лечения у детей должны быть хорошее самочувствие, спокойное поведение и положительное отношение к процедурам.

Медицинская сестра обязана постоянно наблюдать за ребенком во время процедуры, а для маленьких детей допускается присутствие родителей.

Физиотерапевтические процедуры назначает врач-физиотерапевт в соответствии с их показаниями и противопоказаниями, определяет целесообразность и правильность выбора физического фактора, возможность сочетания его с другим физическим фактором, выбирает оптимальные параметры воздействия, а также наблюдает за состоянием ребенка в период проведения всего курса лечения (жалобы, поведение, сон, аппетит, температура, масса тела) и оценивает его эффективность.

2.1.1. Электрическая энергия

Постоянный электрический ток

Электрический ток представляет собой направленное движение электрически заряженных частиц (электронов, ионов). В металлах, то есть проводниках первого рода, он представляет собой упорядоченное движение свободных электронов, в электролитах, проводниках второго рода, – движение ионов. Именно такой механизм характерен для прохождения тока в биологических объектах, в том числе и организме человека.

Ток может быть различным по направлению, напряжению и силе. Электрический ток, не меняющий своего направления, называют постоянным. Из методов, основанных на использовании постоянного непрерывного тока, наиболее известны гальванизация и лекарственный электрофорез.

ГальванизацияГальванизация – метод лечебного воздействия на организм непрерывным постоянным электрическим током малой силы и низкого напряжения, который подводится контактно с помощью электродов.

Физическая характеристика

Гальванический ток в связи с низкой электропроводностью кожи проникает в ткани по пути наименьшего сопротивления через межклеточные пространства эпидермиса, протоки потовых и сальных желез, кровеносные и лимфатические сосуды. В основе его физико-химического действия лежат процессы электролиза, изменения концентрации ионов и биологически активных веществ в тканях. Под воздействием тока в межэлектродном пространстве происходит разнонаправленное движение электрически заряженных частиц (ионов, электронов, полярных молекул).

Наиболее существенным физико-химическим процессом, обусловленным природой фактора и играющим важную роль в механизме действия постоянного тока, является изменение ионной конъюнктуры – количественного и качественного соотношения ионов в тканях. Под действием приложенного извне электрического поля положительно заряженные ионы (катионы) двигаются к катоду (отрицательному электроду), а отрицательно заряженные ионы (анионы) – к аноду (положительному электроду). В результате этого после гальванизации в тканях организма возникает ионная асимметрия, влияющая на жизнедеятельность клеток, скорость протекания в них биофизических, биохимических и электрофизиологических процессов. Так, под катодом повышается содержание положительно заряженных одновалентных ионов натрия и калия, гистамина, ацетилхолина, катехоламинов и одновременно снижается количество отрицательно заряженных ионов хлора и холинэстеразы. Под анодом происходят противоположные изменения – относительное преобладание двухвалентных катионов (кальция, магния). Именно с этим явлением связывают общеизвестное раздражающее (возбуждающее) действие катода и, наоборот, успокаивающее (тормозное) – анода.

Направленное перемещение ионов натрия и хлора, восстановление их в атомы, взаимодействие с водой может привести к образованию под анодом кислоты (HCl), а под катодом – щелочи (NaOH). Продукты электролиза являются химически активными веществами, и при избыточном их образовании могут являться причиной ожога подлежащих тканей.

Наряду с движением ионов при гальванизации происходит движение жидкости (воды) в направлении катода (электроосмос), вследствие чего под катодом наблюдаются отек и разрыхление, а в области анода – сморщивание и уплотнение тканей.

Механизм лечебного действия

Перемещение ионов приводит к ионным сдвигам, повышению проницаемости клеточных мембран, усилению синтеза макроэргов в клетках, изменению рН среды, выделению БАВ, что стимулирует местные обменно-трофические и нейрогуморальные процессы. Под влиянием гальванического тока активируются системы нейрогуморальной регуляции локального кровотока, прежде всего, факторов расслабления сосудов (оксида азота и эндотелинов), а также снижается возбудимость сосудистых нервных проводников.

Многие ткани человека (кровь, лимфа, спинномозговая жидкость, моча, желчь, мышцы и некоторые паренхиматозные органы) являются хорошими проводниками постоянного электрического тока, так как содержат большое количество жидкости с находящимися в ней ионами. Большим сопротивлением постоянному току и плохой электропроводностью обладают жировая и соединительная ткань, сухая кожа, кость и эмаль зуба.

В организме под действием постоянного тока возникают разнообразные реакции местного, рефлекторно-сегментарного или генерализованного характера. В результате местного воздействия гальванического тока происходит расширение сосудов, раскрытие резервных капилляров, ускорение крово- и лимфообращения, повышение сосудистой проницаемости, стимуляция фагоцитоза и улучшение метаболизма тканей. В зоне воздействия отмечается гиперемия, более выраженная в области катода, что способствует уменьшению воспалительного отека и рассасыванию продуктов тканевого распада, ускорению процессов регенерации периферических нервов, костной и соединительной ткани, усилению секреции желез пищеварительного тракта, спазмолитическому и болеутоляющему эффекту. Кроме того, под катодом увеличивается содержание гистамина, ацетилхолина, адреналина, гепарина, натрия, калия, снижается содержание хлора и активность холинэстеразы, что повышает активность тканей. А под анодом, наоборот, возбудимость тканей снижается.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.