Полная версия

Сказание о Радонии. Книга 1. По праву крови

Но времена его величия давно остались в прошлом. Сегодня тот, кто впервые видел этот путь, вряд ли назвал бы его великим.

Сейчас тракт был узкой просёлочной дорогой, способной вместить в ряд не более одной телеги. Обозы, идущие навстречу друг другу, вынуждены были съезжать с колеи, а измученные лошади тащили груз по кочкам и корягам, пропуская встречных. В некоторых местах он так истончался, что только опытный следопыт мог по примятой траве и сломанным веткам определить, что здесь проходит дорога. Да и то – если телега проезжала недавно. Но с тех пор, как разгорелся пожар разбойничьей вольницы, даже такие следы стали редкостью.

Раньше Великий тракт был важнейшей артерией Великого Княжества. По нему двигались купеческие караваны, пешие путники и дружины великокняжеского войска, а сам правитель мог беспрепятственно объезжать свои земли, добираясь туда, куда не доходили суда по Радони и её притокам. Вдоль пути, словно грибы после дождя, росли сёла, в которых можно было пополнить запасы или переждать непогоду.

Но после разделения державы Великим князем Игорем, дедом Олега, на два самостоятельных государства – южное Радонское и северное Каменецкое – значение сухопутной дороги стало угасать, уступая первенство речному пути. А после нашествия Ханата тракт и вовсе был заброшен.

Без малого три десятка лет прошло с тех пор, как Великая Степь, будто проклятие, изрыгнула несметные орды неведомых ранее, чужих, кровожадных воинов.

Весемир, который уже тогда служил в дружине, рассказывал Олегу, что перед этим бедствием разразилась невиданная буря. Семь дней солнце скрывалось за густыми тучами, и день не отличался от ночи. Дождя не было ни капли – только ослепительные молнии озаряли небо, а раскаты грома были такими оглушительными, что листва осыпалась с деревьев. Лесные звери выли от страха, и этот вой разносился над всей Радонией, заставляя сердца сжиматься от предчувствия беды.

А на восьмой день к восточным границам Каменецкого княжества, у стен некогда могучего города-крепости Ротинец, появились ханатские орды.

Возникнув будто из ниоткуда, они на своих низкорослых, жилистых лошадях в считанные недели пронеслись по Великому тракту с севера на юг, грабя и убивая, разрушая и сжигая.

Сёла, когда-то густо стоявшие вдоль него, исчезли навсегда. Теперь путник, рискнувший пересечь Радонию сухопутным путём, мог лишь по вросшим в землю, обгоревшим остовам домов, скрытым высокой травой и кустарником, догадаться, что здесь когда-то кипела жизнь.

Олег был ещё ребёнком, когда случилось нашествие. В его памяти тракт всегда оставался таким, каким он видел его сейчас – заброшенным и пустынным. Он не знал его расцвета, не застал времени, когда этот путь находился в зените своей славы. И теперь, преодолевая версту за верстой, княжич всё меньше верил, что когда-то дорога могла оправдывать своё название.

Путь до Радограда – некогда столицы Великой Радонии, а ныне главного города Радонского княжества – должен был занять около двух недель. Но чем дальше Олег со спутниками удалялся от оставленного на Владимира лагеря, тем больше убеждался, что не увидит ни одного напоминания о прошлом величии.

По берегам Радони и её притоков ещё оставались крупные сёла, но здесь, на отдалении от реки, запустение было абсолютным.

«Хорошо, что ханаты не умеют плавать», – с мрачной иронией думал Олег, вспоминая другие города княжества, Изборов и Ярдум. Окажись они на пути захватчиков, их постигла бы та же судьба, что и Змежд – некогда цветущий город, практически полностью стёртый с лица земли. Лишь благодаря невероятным усилиям его посадника, отца Святослава, он был возрождён.

Слевск, Скрыжень, Ротинец… Они не получили второго шанса. Жителей там не осталось вовсе.

Однако не только те, кто жил у дорог, познали разруху. Даже города и деревни, которым удалось уцелеть, оказались в состоянии упадка. Ханатская дань, наложенная на Каменец и Радоград, истощила некогда процветающие земли. Каждый год сотни телег, гружёных добром, отправлялись в Ханатар, столицу захватчиков, в обмен на хрупкий мир.

Но хан ждал не только мехов, драгоценностей и тканей. Главным товаром были люди.

Многие сотни русоволосых юношей и девушек, сбивая ноги в кровь, преодолевали тысячи вёрст, чтобы навсегда остаться в чужом мире – рабами, наложницами, военной добычей. Чтобы жить и умереть на чужбине на правах домашнего скота.

Тяжёлые мысли вновь и вновь охватывали Олега, когда он замечал вдоль дороги покосившиеся хаты – явно построенные после нашествия, но уже брошенные. Их обитатели исчезли, были угнаны, растворившись в ненасытной бездне Степи.

– Помнишь ли ты, каким был тракт раньше? – однажды спросил он Весемира, шагая рядом с его телегой.

Воевода, угрюмо нахмурившись, буркнул в ответ:

– Помню. Всё иначе было. Каждую версту – хутор или трактир. Хоть и захудалый, а выпить и поесть можно было.

Он вытянул вперёд руку, толстую, как ствол дерева, указывая на подножие рыжего, покрытого пожухлой травой холма.

– Там стоял трактир. Да, точно там.

– Как он назывался? – с интересом спросил Олег.

– Никак не назывался, – помолчав, ответил Весемир. – Трактир, да и всё. Это у вас в столице кабакам имена придумывают, на выселках такого нет. Хозяин… то ли Гришка, то ли Мишка… не помню. Дочка у него была… С формами. Добрая баба! На лицо, правда, страшная, как навья, но улыбчивая! Мёд да пиво разносила.

Воевода хмыкнул, покачав головой.

– Пойло там было дрянное, еда – того хуже, хороший хозяин и свинье бы такое не дал. Но народу всегда тьма! Купцы, охотники, бродяги. А теперь – гляди, один остов остался. Да и тот в траве почти не виден.

Княжич посмотрел вперёд. Остатки строения едва угадывались среди мрачных зарослей бурьяна. Где-то над головой, разрезав влажный воздух с плывущими в нём клочками тумана, пронзительно закричал ворон, будто подтверждая произнесённые великаном слова.

Олег вздрогнул. Этот короткий разговор оставил у него тягостное чувство. Больше он не спрашивал Весемира о том, каким был Великий тракт прежде.

***

Длинные осенние путешествия по пустынной местности редко бывают насыщенными событиями. Они довольно однообразны и неспешны, плывут, оставляя после себя в памяти лишь смутные образы раскисших дорог и бесконечно сменяющихся унылых пейзажей.

Олег, как и подобает верному слуге Зарога, ежедневно возносил молитвы. Он строго следовал заветам, описанным в священном Зикрелате – молился дважды в день: на закате, останавливаясь на ночлег на обочине, неподалёку от тракта, и перед рассветом, вновь отправляясь в путь.

Каждый раз, собираясь обратиться к Владыке, княжич доставал из-под рубахи серебряную цепь с выполненным из того же металла медальоном, который с детства носил на груди. На его поверхности, искусно выгравированный радонским мастером, сиял священный для каждого подданного княжества знак – седъмечие, семь скрещённых мечей, заключённых в круг. Символ святой веры – заревитства.

Взяв медальон правой рукой, Олег сжимал кулак, накрывая его левой ладонью, опускался на колено и подносил сложенные руки к губам.

– Владыка, хозяин земли и неба, к тебе взываю, – тихо шептал он, закрывая глаза.

Если я виновен в прелюбодеянии – порази меня огненным клинком.

Если запятнал себя воровством – сокруши деревянным лезвием.

Если предался безделью – настигни костяным клинком.

Если возгордился, забыв о смирении, – обрушь на меня свой каменный меч.

Если убил безвинного – порази ледяным лезвием.

Если попрал законную власть на земле – пронзи железным мечом.

А если предам веру в тебя, Владыка, не дай мне сделать ни единого лишнего вдоха – срази тотчас своим сияющим серебряным клинком!

Закончив молитву, Олег просил о том, что тревожило его сердце: послать Ирине силы сдержать данное ему обещание, смилостивиться над отцом, отвести от него болезнь, помочь Радонской земле восстать из пепла, укрепить княжескую власть, даровать сил ему и близким. Просьб было много. Но княжич верил, что Владыка слышит каждое слово, если оно сказано от чистого сердца.

День шёл за днём, и Олег, погружённый в свои мысли, всё меньше мог отличить один от другого. Осенний тракт тянулся бесконечной полосой, серой, безлюдной, печальной. За всё время их обоз не встретил ни одного путника – ни пешего, ни конного.

Так минули две недели.

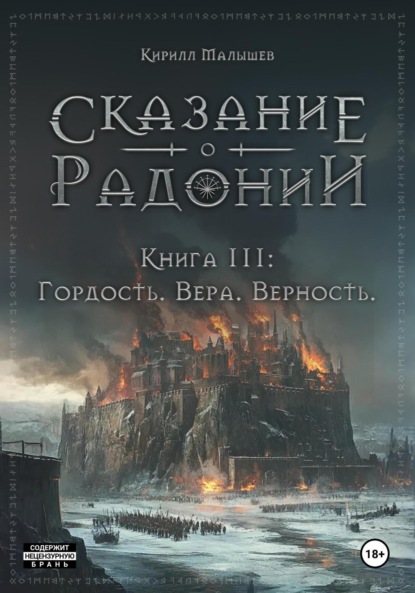

Глава 6. Город на скале

На отрезке последнего дневного перехода Тракт начал резко петлять между холмов, а затем внезапно вывел путников к Радони. Дальше дорога шла вдоль крутого, покрытого серыми осенними травами берега.

Для Олега этот пейзаж не был нов, но те, кто оказывался здесь впервые, не могли сдержать восторженного возгласа, когда за очередным пригорком перед ними вдруг открывался величественный вид на главную реку двух княжеств.

Радонь в этом месте раскинулась свободно. Поток лазоревой воды шириной в несколько вёрст пытались сдержать крутые, обрывистые берега, ставшие домом для бесчисленных полчищ чаек и ласточек, гнездившихся здесь, на песчаных уступах. Сбившись в стаи, они кружили над водой, заполняя воздух пронзительными криками.

Однако даже отвесные стены не всегда могли сдержать её грозный нрав – раз в несколько лет весной река разливалась настолько, что, оказавшись посреди неё в лодке, нельзя было разглядеть берега.

Как истинный речной житель, Олег почувствовал приближение к воде задолго до того, как увидел её. Студёный влажный воздух, насыщенный запахами тины, глины и трав, принёс знакомое ощущение дома и вызвал лавину воспоминаний.

К тому времени, когда обоз выбрался на этот участок, солнце уже взошло, и Радонь предстала перед путниками во всей своей гордой красе – сверкающая, переливающаяся в утреннем свете всеми цветами радуги. Мириады искр, словно россыпь драгоценных камней, усыпали её гладь. Хотя Олег провёл детство и юность на этих берегах, он не смог сдержать восхищённого возгласа:

– Радонь! – княжич натянул поводья, останавливая коня, и глубоко вдохнул влажный воздух.

Дружинники, следовавшие за ним, были поражены не меньше. Даже Ренька, молодой парень, выросший на Радони, невольно присвистнул, завидев реку.

– Отродясь столько воды не видывал! – восхищённо протянул он.

«Конечно», – подумал княжич, услышав его слова.

Змежд, родина Реньки, находился в устье Зыти, у самой границы с Каменецким княжеством. Там Радонь раза в три у́же, хоть и глубже. Такой, какой она предстала сейчас – величавой, княгиней среди рек, – её можно было увидеть только здесь, на подступах к Радограду.

Теперь тракт стал ровным, без прежних резких поворотов. К полудню начали встречаться небольшие поселения – рыбацкие деревушки. Их жители с рассветом уходили к воде, забрасывали сети и вскоре возвращались с корзинами, доверху наполненными рыбой. Радонь изобиловала добычей: здесь ловили сазана, леща, судака, плотву, а порой и знаменитых радонских щук, грозных водных хищников, чья длина достигала пяти аршин.

Вдоль крутых берегов крестьяне прокапывали лазы, по которым спускались к воде и поднимались с уловом обратно. Добытую рыбу выкладывали перед хатами, где жёны и дочери потрошили и чистили её. Лишнее отправляли в Радоград – на продажу или для обмена на соль, зерно и другие необходимые в хозяйстве вещи.

Все эти поселения были похожи друг на друга: бедные, выцветшие, немноголюдные. Олег слышал, что раньше всё было иначе, но теперь их облик вызывал лишь уныние. Воздух здесь был тяжёлым от запаха чешуи и рыбьих потрохов. Перед хижинами, на раскинутых сетях, сушился улов, которым предстояло питаться всю зиму. Обычно летом у этих сетей сидели младшие дети, отгоняя мух, но теперь, с наступлением холодов, насекомых почти не осталось, и малыши, освободившись от своей нехитрой обязанности, выбегали на тракт, чтобы посмотреть на дружину.

Стоя у самой дороги, девчонки и мальчишки в сером, ветхом рубище с любопытством рассматривали чинно проезжающих мимо ратников, внимательно изучая их тяжёлые секиры и щиты, сверкающие на солнце. Те, завидев восторженные взгляды, невольно расправляли плечи, гордо задирали подбородки, стараясь выглядеть ещё внушительнее. Воины наслаждались вниманием.

Олег усмехнулся, заметив, как простые мужики из радонских городов и деревень, едва не надувая щёки, важно покачивались в сёдлах, стремясь произвести впечатление на оборванных рыбацких детей. Юный Ренька, стремясь казаться старше, так напрягся, до отказа набрав в грудь воздуха, что его лицо стало ярко-красным. Казалось, ещё немного – и он не выдержит напряжения, лопнув от натуги.

Чем ближе вереница всадников и телег подъезжала к столице, тем оживлённее становились берега Радони. Теперь здесь можно было встретить не только рыбаков, но и торговцев, ремесленников, всех, кто стремился жить ближе к центру государства, но не нашёл себе места в самом Радограде.

Тут и там появлялись харчевни, постоялые дворы, небольшие рынки, где предприимчивые купцы за бесценок скупали у местных жителей свежую и вяленую рыбу, раков и другую добычу, чтобы затем с выгодой продать её в столице. Несмотря на низкие цены, желающих сбыть товар не убавлялось даже с приходом холодов.

Завидев бирюзовый плащ княжича, люди останавливались, склоняли головы в знак почтения. Те, кто был в шапке, снимали её и прижимали к груди. Олег, проезжая мимо, изредка кивал в ответ, но чаще просто смотрел перед собой. Он, привыкший к походной жизни, был далёк от столичных церемоний и не придавал им большого значения.

Так путники проехали большую часть дня, и, наконец, вдалеке показался поражающий воображение город.

Радогра́д.

Великая Радонь текла по этим землям тысячи лет. Где-то она разливалась в широкие затоки, где-то юлила, будто лжец, пытающийся скрыть правду. Здесь, в самом сердце княжества, она достигла своей полной мощи, но однажды встретила препятствие – огромную отвесную скалу, твёрдую, как воля Владыки. Однако река, подобно мудрой княгине, не стала бороться с преградой, а, приняв её в свои объятия, обвила с двух сторон, образовав остров. Так посреди стремительных вод возник Радоград.

Остров оказался идеальным для строительства. Его верхушка была ровной и плоской, а берега – крутыми и отвесными. В северной части, где располагался посад с ремесленными слободами и рынками, скалы поднимались над водой на три десятка аршин. В южной, где стоял детинец, отделённый от остального города стеной, высота берегов достигала сорока аршин.

Эти природные укрепления делали столицу Радонского княжества неприступной. За всю её историю город был взят лишь однажды – сотни лет назад, когда Великий князь Изяслав пришёл из Северных земель с дружиной и покорил племена, живущие здесь испокон веков: заря́н, валуко́в и ляда́нцев. От великого завоевателя вёл свой род и Олег, его прямой потомок.

Кроме отвесных скалистых берегов по приказу Изяслава была выстроена каменная стена высотой в десять саженей с бойницами вокруг всего Радограда. Камень для этих укреплений выдалбливали из самой тверди острова, углубляя его внутреннюю часть.

Попасть в столицу без разрешения князя не могло ни одно войско. А уж преодолеть стены, ставшие продолжением крутых скал, казалось делом вовсе невозможным.

Но даже если бы кто-то и сумел под тучей стрел защитников пересечь бурные воды Радони, подплыть к отвесным берегам, взобраться на них и преодолеть стену, ему предстояло бы совершить ещё один подвиг.

Остров, ровный, словно торговая площадь, имел в южной части дополнительный выступ высотой в десять саженей. Именно там, возвышаясь над посадом, находился каменный детинец – наиболее укреплённое место столицы, где жил князь со своим двором.

Какими бы силами ни обладал враг, взять столицу приступом было невозможно. Мысль о том, что кому-то это под силу, казалась столь же нелепой, как сказка, которой старики забавляют неразумных детей, сидя вечером у очага.

Воистину, грозная крепость.

Когда вдали замаячили очертания столицы, Олег невольно улыбнулся.

Здесь прошла его юность. В памяти сами собой возникли лица родных. Хохочущее, усыпанное веснушками лицо маленького Ярополка. Серьёзное лицо матери, княгини Рогнеды, которая при всей строгости всегда будто сдерживала улыбку. Скромный, кротко опустивший глаза Дмитрий. Высокий, статный отец. Жив ли он ещё?

Но больше всего сердце Олега заставляло трепетать то, что здесь его ждала она – стройная, прекрасная Ирина. Нежная и хрупкая. Добрая и нежная.

Его любимая. Та, к которой он мысленно возвращался бесчисленное количество раз. Та, о ком вспоминал всегда, отправляясь в бой, рискуя расстаться с жизнью.

Сколько же слёз пролила эта бедная девушка, страдая в одиночестве! Сколько невзгод вынесла на своих хрупких плечах! Олег хотел было пришпорить коня, чтобы быстрее достичь города, но, опомнившись, взял себя в руки.

Сырой осенний день стремительно таял. Солнце, достигнув высшей точки, постепенно начало клониться к закату. Княжич ехал молча, погружённый в свои мысли. Справа внезапно возник Весемир, держа поводья крепкой рукой и хитро улыбаясь сквозь косматую бороду. Приблизившись, он кивнул в знак приветствия.

– Весемир, ты какого лешего в седле?! – возмутился Олег. – А ну живо на телегу!

– Ты мне, княжич, конечно, голова, – усмехнулся великан, расправляя могучие плечи. – Да вот только не могу я в столицу на телеге приехать. Засмеют! Я ж, как-никак, воевода, надобно вид соблюдать. Да и умаялся я с калеками. Весь день стонут да охают на каждой кочке – сил нет терпеть!

Олег внимательно посмотрел на довольного собой воеводу и, помедлив, улыбнулся в ответ. Спорить с ним сейчас не хотелось. Что-то тёплое и светлое зрело у него в груди. Мужчина перевёл взгляд на сверкающие в закатном свете верхушки столичных бастионов. Вдалеке уже можно было различить густые тучи чаек, кружащих над посадом.

Ох уж эти чайки…

Их резкие, пронзительные крики были неизменным фоном его детства и юности. Раздражающие. Пробирающие до костей. И, в то же время, такие родные.

– Гляди, княжич, уже маковки крепостных башен видать! – радостно произнёс Весемир, указывая толстым пальцем на Радоград. – На солнце блестят, переливаются! Мне, когда я мальчишкой был, дед мой, Игорем его звали, всё про эти маковки серебряные рассказывал. Он у меня сапожником был. Бывало, сядем с ним на лавку – он сапоги чинит, а я гляжу на детинец и слушаю его рассказы.

– Не знал, что твой дед был сапожником. Что же он рассказывал? – задумчиво спросил Олег, не отрывая взгляда от приближающегося города.

– Да много чего. К примеру, про то, кто тут раньше жил. В давние времена, – Весемир понизил голос, словно раскрывал древнюю тайну, – на этом острове уже был город. Жили в нём люди, назывались… Ляданцы или как-то так. Радонь они Ля́данью звали, оттого и сами прозвались ляданцами. Так вот верили они в Матерь-Землю, а прямо посерёдке их города, где сейчас Храмовая площадь, стояли фигуры. Здоровенные, чёрные, из чернодерева выточенные. Матерь-Земля и её… как их… сподручные, духи или вроде того.

– Истуканы? – недоверчиво переспросил Олег.

Представить что когда-то на месте главного святилища Зарога стояли языческие идолы было трудно.

– Истуканы, да. Только не простые. Тела у них были деревянные, а вот головы – другое дело. Из чистого серебра отлиты!

Княжич скептически покачал головой, но Весемир лишь ухмыльнулся.

– Ты не смейся. Это не байки! Предок твой, Великий князь Изяслав, семь раз благослови, Зарог, его имя, когда с дружиной сюда пришёл, этот самый ляданский город и взял. Вошёл, а там эти истуканы. Ну, он и приказал веру святую не срамить и Владыку не гневить – идолов убрать. Дружинники давай их топорами рубить.

– И что, ляданцы не воспротивились?

– А как же! Хотели. Да куда там! Норов у князя был крутой. Самых ретивых сразу в Радонь, то бишь в Лядань по их названию, сбросили. А идолов всё равно посекли. Те, что поменьше, – просто выкорчевали и повалили, а тулова на дрова пустили. Только Матерь-Землю не стали рубить – больно велика была. Ей только руки отсекли, да потом, как остальных, в реку сбросили. Ляданцы стояли, глядели и плакали, но сказать что-то поперёк князю не смели.

Весемир рассказывал взахлёб, увлечённо. Было видно, что он свято верит в каждое слово этой истории.

– А головы истуканьи-то, серебряные, Изяслав повелел переплавить на пластины, да ими маковки башен в детинце покрыть, чтобы слава Радограда издалека была видна. – Воевода сделал глубокий вдох, переводя дыхание. – Говорят, что серебро то не простое, а заговорённое, и коли вражья дружина к городу подступает – маковки зелёным светом сиять начинают. Сам не видел, да люди рассказывали. А истукан Матери-Земли, что в реку сбросили, по Радони плыл, да его далеко отсюда на берег вымыло.

Он махнул рукой вниз по течению.

– То место, где его из воды выбросило, теперь Бесовой Ренью зовут, и если человек нашей веры – лучше туда не соваться. Бесовщина там творится.

– Какая ещё бесовщина?

– Того не знаю, – развёл руками великан. – Говорю же – не ходят туда те, кто в Зарога верует.

– А откуда знаешь тогда?

– Люди говорят.

– А не байки ли это? – с сомнением протянул Олег.

– Может, и байки, конечно, – обиженно буркнул Весемир. – Да только я сам видел, как маковки те натирают, чтобы блестели. Бережно так, точно как сокровище какое! Парнишка залазит наверх и давай тряпочкой по ним водить, сильно так…

– Весемир, гляди, – внезапно прервал его Олег, указывая вперёд. – Кто это с княжеским знаменем скачет?

Воевода прищурился. Впереди, вдоль берега, навстречу им мчались всадники. Ветер трепал их плащи, а над головами развевался княжеский герб – серебряная чайка на бирюзовом полотнище.

Глава 7. Возвращение домой

– Княжич, – коротко склонив голову, громко обратился к Олегу один из трёх всадников. – Позволь представиться. Меня зовут Ростислав. Я голова Радоградской стражи. Прибыл по поручению посадника Тимофея Игоревича.

– Ростислав? – переспросил Олег, перебив его.

Княжич сложил руки в походных перчатках на передней луке седла и пристально посмотрел на собеседника, внимательно изучая его лицо.

– А где Глеб Васильевич? Верно, Весемир? Был ведь Глеб головой стражи, я не путаю?

– Верно, верно, – подтвердил воевода. – Глеб, Василия Железнорукого сын. Мы с ним вместе в дружине служили. Ох, и силён был мужик, хоть и на голову ниже меня!

Олег медленно перевёл взгляд с великана на посланника Тимофея. Ростислав, высокий мужчина в кожаных латах, поверх которых был наброшен плащ с серебряной вышивкой – отличительный знак городской стражи, смутился.

Повисла тишина. Княжич молчал, изучал его лицо. За спиной нетерпеливо сопели дружинники. Всем, и здоровым, и раненым, хотелось скорее добраться до города, где их ждали мягкие, насколько возможно, постели и свежая, горячая пища.

– Так где Глеб? – прищурившись, повторил Олег. – И почему посадник посылает гонцов с княжеским знаменем? Тимофей Игоревич, конечно, рыба крупная, но, чай, не государь.

– Глеб, княжич, захворал, – неуверенно ответил новый голова стражи. – Летом, месяца три назад. Бесову болячку подхватил, да и отправился к Зарогу. Меня вместо него назначили…

– Кто назначил?

– Тимофей Игоревич, посадник наш.

– Понятно. А знамя княжеское тоже Тимофей Игоревич тебе дал?

– Да, он велел взять. Князь-то наш, батюшка твой, хворает сильно. Так Тимофей Игоревич в делах ему главный помощник. Первый наместник всё-таки! От его имени нас и направил.

Олег поджал губы. Ответ ему не понравился. Он снова посмотрел на Весемира. Тот, склонив голову набок, изучал лицо посланника и не спешил встречаться взглядом с княжичем.

Помедлив, Олег вновь обратился к всаднику:

– Ты знамя-то убери, – строго произнёс он. – Не хватало ещё, чтобы кто попало прикрывался гербом моего рода.

– Но я ведь не кто попа…

– Убери, – с нажимом повторил мужчина

– Да, конечно, прости, княжич.

Ростислав повернулся к своим спутникам и подал знак. Те молча свернули полотнища и аккуратно спрятали их.

– Так-то лучше, – Олег улыбнулся уголком рта, откинувшись в седле. – И чего же желает Тимофей Игоревич?

– Посадник Радограда смиренно просит тебя, княжич, в город через Бирюзовые ворота не входить, а подняться через Малые. Опасается, что горожане, завидев тебя, поддадутся волнениям, ведь никто не знает о тяжкой болезни твоего отца. Если кто-то заметит, что ты вернулся раньше срока, могут поползти слухи. А всякого рода пересуды, сам понимаешь, могут к чему угодно привести, и любой может ими воспользоваться чтобы как-то навредить государству. Лучше проявить разумную осторожность.

В Радоград можно было войти только через двое ворот. Первые, главные, носили название Бирюзовые – они были украшены княжеским гербом и выложены бирюзой. К ним вела лестница, вырубленная прямо в отвесной скале. Такая узкая, что по ней могли идти лишь двое в ряд. Подняться можно было и с помощью подъёмных приспособлений, платформ, коих у Бирюзовых ворот было две. Сбитые из чернодеревных досок настилы крепились к тяжёлым цепям, которые тянули тягловые лошади, наматывая их на бобины. Так наверх доставляли знатных людей, которым не по чину было идти пешком, товары и припасы.