Полная версия

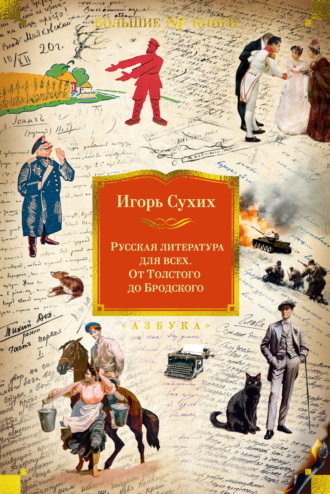

Русская литература для всех. От Толстого до Бродского

1856–1858 – служба в Министерстве внутренних дел.

1858–1862 – служба в должности вице-губернатора в Рязани и Твери.

1862–1864 – работа в некрасовском «Современнике».

1864–1868 – служба в Пензенской, Тульской, Рязанской казенных палатах, выход в отставку в чине действительного тайного советника.

1868–1884 – работа в журнале «Отечественные записки».

1869–1870 – «История одного города».

1875–1880 – «Господа Головлевы».

1869–1886 – «Сказки».

1887–1889 – «Пошехонская старина».

1889, 28 апреля (10 мая) – умер в Петербурге.

Своеобразный сказочник: звери и люди

Над книгой сказок Салтыков-Щедрин работал семнадцать лет. Первые три сказки, в том числе «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», появились в 1869 году; последние произведения писались в 1886 году, незадолго до смерти. Всего в сборник вошло тридцать два произведения. Любопытно, что одно из нелегальных изданий вышло под заголовком «Сказки для детей изрядного возраста». Таким образом неизвестный составитель подчеркнул не только своеобразие адресата произведений, но и специфику салтыковского жанра, отличие его сказки от просто сказок.

В традиционной сказке четко противопоставлены жанровые разновидности волшебной сказки с фантастическим событиями и приключениями, бытовой сказки, задачей которой является сатирическое изображение быта, и сказки о животных, где представлены «характеры» персонажей, напоминающие о мифах.

Салтыков словно забывает об этих границах. В его сказках объединяются животные и люди, мир волшебный, фантастический и мир современной писателю русской жизни.

Это видно уже по заглавиям сказок. В них животным придаются человеческие качества, причем как моральные, так и социальные, политические: «Премудрый пискарь», «Орел-меценат», «Карась-идеалист», «Здравомысленный заяц», «Баран непомнящий». В других случаях героями сказок оказываются «Дикий помещик», «Обманщик-газетчик и легковерный читатель», «Дурак», «Либерал», «Игрушечного дела людишки».

В отличие от фольклорных сказок, миры которых существенно различаются (волк из волшебной сказки и волк из сказки о животных – совершенно разные персонажи, словно незнакомые друг с другом), Салтыков изображает людей и животных как обитателей одного мира, в едином сатирическом ракурсе и подчиняет это изображение моральной установке.

Персонажи его сказок скорее напоминают басенных. «Сказки для детей изрядного возраста» в сущности и есть аллегорические истории, басни, в которых, однако, много места уделено не только моральной, но и социально-политической проблематике. В этом отношении сатирик ближе не к пушкинским «Сказке о мертвой царевне» или «Сказке о царе Салтане», а басенной традиции дедушки Крылова.

Покажем более конкретно особенности салтыковских сказок на двух примерах: «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» (1869) и «Премудром пискаре» (1883).

«Жили да были два генерала, и так как оба были легкомысленны, то в скором времени, по щучьему велению, по моему хотению, очутились на необитаемом острове».

Первая фраза сказки использует традиционные формулы волшебной сказки: жили да были; по щучьему велению, по моему хотению — и вводит в действие некоторое царство, иной мир, которым у Салтыкова оказывается необитаемый остров.

Однако этот необитаемый остров – абсолютная условность. На нем гротескно воспроизводятся привычные социальные отношения России ХIХ века.

Генералы, всю жизнь прослужившие в регистратуре, не ориентируются в самых простых практических вещах: они не способны определить стороны света, поймать рыбу в реке или добыть дичь в кишащем ею лесу.

Нарастание голода и отчаяния Салтыков изображает с помощью гротескных деталей.

Герои вдруг начинают грызться, как собаки: «Генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у своего товарища орден и немедленно проглотил» (любопытно, что писатель усиливает гротескный характер сцены: в рукописи он упоминал об откушенном пальце или конце уха).

Чтобы приготовить хорошую уху, налима, оказывается, надо высечь, и тогда его печень расширится от огорчения (человеческие чувства Салтыков, как видим, приписывает рыбам).

Выход из бедственного положения обнаруживается только тогда, когда совсем оголодавшие генералы додумываются найти мужика. Их положение и настроение чудесным образом изменяются.

«И зачал он перед ними действовать.

Полез сперва-наперво на дерево и нарвал генералам по десятку самых спелых яблоков, а себе взял одно, кислое. Потом покопался в земле – и добыл оттуда картофелю; потом взял два куска дерева, потер их друг об дружку – и извлек огонь. Потом из собственных волос сделал силок и поймал рябчика. Наконец, развел огонь и напек столько разной провизии, что генералам пришло даже на мысль: „Не дать ли и тунеядцу частичку?“»

Дальнейшая фабула строится на отношениях генералов с мужиком, всячески угождающим и прислуживающим генералам. Он своими руками изготавливает веревку, которой самозваные хозяева привязывают его к дереву, и даже, как библейский Ной, строит корабль, на котором доставляет генералов с острова в Петербург на Подьяческую улицу.

В награду же за все труды и заботы он получает «рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!».

Генералы и мужик – символические воплощения разных общественных классов императорской России. Такими же обобщенными образами в «Истории одного города» являются градоначальники города Глупова и подвластные им глуповцы.

Одни правят с сознанием собственной исключительности: «Смотрели генералы на эти мужицкие старания, и сердца у них весело играли. Они уже забыли, что вчера чуть не умерли с голоду, а думали: „Вот как оно хорошо быть генералами – нигде не пропадешь!“»

Мужики подчиняются, терпят, работают на самодовольных бездельников, даже не задаваясь вопросом о том, в чем их заслуги. «И начал мужик на бобах разводить, как бы ему своих генералов порадовать за то, что они его, тунеядца, жаловали и мужицким его трудом не гнушалися!»

Смысл сказки-притчи хорошо передает сентенция из сатирического цикла «Письма о провинции»: «Невозможно ни на минуту усомниться, что русский мужик беден действительно, беден всеми видами бедности, какие только возможно себе представить, и – что всего хуже – беден сознанием этой бедности».

Мужик беден сознанием свой силы, своей трудовой незаменимости. Он прекрасно может обойтись без генералов-бездельников. Они же без него – нет.

Странная салтыковская сказка, подобно публицистике, говорит нечто важное об исторической и современной жизни России.

«Премудрый пискарь» в большей степени похож на классическую басню. В сказке исследуется и осуждается человеческое свойство, черта характера, которую Салтыков-Щедрин считает страшным пороком.

«Жил-был пискарь», – по-сказочному начинается эта история. И юный пискарь, подобно грибоедовскому Молчалину, получает от отца важный жизненный совет: «Смотри, сынок, – говорил старый пискарь, умирая, – коли хочешь жизнью жуировать, так гляди в оба!»

Весь смысл дальнейшей жизни премудрого пискаря заключается в страхе смерти и самосохранении. «„Надо так прожить, чтоб никто не заметил, – сказал он себе, – а не то как раз пропадешь!“ – и стал устраиваться».

Пискарь прячется в нору, выходит на прогулки только ночью, боится то рака, то щуки, отказывается от женитьбы и семейной жизни (человеческие и «животные» качества своих героев Салтыков непринужденно смешивает), доживая в конце концов до ста лет.

Но итог этой долгой-долгой жизни унизителен:

«Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пискари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пискари. Никому от них ни тепло, ни холодно, никому ни чести, ни бесчестия, ни славы, ни бесславия… живут, даром место занимают да корм едят.

Все это представилось до того отчетливо и ясно, что вдруг ему страстная охота пришла: „Вылезу-ка я из норы да гоголем по всей реке проплыву!“ Но едва он подумал об этом, как опять испугался. И начал, дрожа, помирать. Жил – дрожал, и умирал – дрожал.

Вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. Какие были у него радости? кого он утешил? кому добрый совет подал? кому доброе слово сказал? кого приютил, обогрел, защитил? кто слышал об нем? кто об его существовании вспомнит?

И на все эти вопросы ему пришлось отвечать: „Никому, никто“.

Он жил и дрожал – только и всего».

Итог и этой печальной сказки Салтыков формулирует публицистически четко, передавая глас «речного народа». «И что всего обиднее: не слыхать даже, чтоб кто-нибудь премудрым его называл. Просто говорят: „Слыхали вы про остолопа, который не ест, не пьет, никого не видит, ни с кем хлеба-соли не водит, а все только распостылую свою жизнь бережет?“ А многие даже просто дураком и срамцом его называют и удивляются, как таких идолов вода терпит».

Человеческая жизнь должна быть посвящена не самосохранению, а каким-то высоким целям, жизни для других. Жизнь щедринского пискаря – с противоположной точки зрения – демонстрирует эту истину.

«История одного города»

(1869–1870)

История: Глупов и Россия

Книга Салтыкова писалась в славное десятилетие, почти одновременно с великими И-романами, но предложила свой, очень отличающийся от тургеневского или толстовского образ времени.

Шестидесятые годы, эпоха Великих реформ, были (или казались?) похоронами «прошлых времен». По мановению руки нового императора крепостные крестьяне стали вольными хлебопашцами, появились новые суды, пошли реформы в армии, получила относительную свободу печать. Вернувшиеся с каторги немногочисленные декабристы воспринимались как обломки далекого прошлого.

Л. Н. Толстой сочиняет «Войну и мир» как роман исторический (хотя и вырастающий из осознания «рифмы» той и этой эпох). «Наши бабушки» – называет статью о нем женщина-критик М. К. Цебрикова.

Историк П. И. Бартенев с 1863 года начинает издание журнала «Русский архив». Другой историк, знаменитый С. М. Соловьев, в конце шестидесятых годов приближается к двадцатому тому «Истории России с древнейших времен».

«Человечество расстается с прошлым, смеясь…»

Расставания, однако, не получилось. Не прошло и десятилетия, как для наиболее проницательных свидетелей эпоха Великих реформ превращается во время обманутых надежд и упований. В конце шестидесятых годов, после выстрела Каракозова в царя-освободителя, прошлые времена напоминают о себе.

Вот почему лирик и насмешник А. К. Толстой, один из создателей образа Козьмы Пруткова, вместе с историческим романом и драмами сочиняет комическую «Историю государства Российского от Гостомысла до Тимашева» (1868). Обозревая в 83 четверостишиях русскую историю от новгородского посадника до современного ему министра внутренних дел, «худой смиренный инок, раб божий Алексей» приходит к выводу, известному еще летописцу Нестору: «Земля наша богата. Порядка в ней лишь нет». В это же время Сатирический старец, которому недавно исполнилось всего сорок лет, предлагает свою версию истории.

Итак, в городском архиве найдена связка тетрадей под названием «Глуповский Летописец», сочинение четырех архивариусов, соратников Нестора: Мишки Тряпичкина (однофамильца или даже родственника того газетчика Тряпичкина, которому посылает письмо Хлестаков), да Мишки Тряпичкина другого, да Митьки Смирномордова, да смиренного Павлушки, Маслобойникова сына.

Как и положено летописи, глуповская тоже начинается с основания – если не мира, то государства.

В главе «О корени происхождения глуповцев» Щедрин, подражая «Повести временных лет», иронически использует запев «Слова о полку Игореве», мимоходом задевая современных историков («Не хочу я, подобно Костомарову, серым волком рыскать по земли, ни, подобно Соловьеву, шизым орлом ширять под облакы, ни, подобно Пыпину, растекаться мыслью по древу…»), и предлагает свое решение «варяжского вопроса», оживленно обсуждавшегося историками в шестидесятые годы.

Устав от бесконечных войн, от абсурдной суеты по установлению хоть какого-то порядка, головотяпы призывают князя, закладывают на болотине новый город, называют его Глуповым, «а себя по тому городу глуповцами». Наконец, после неудачного управления новой вотчиной через посредников-воров, князь прибывает в Глупов собственной персоной и вопит: «Запорю!»

«С этим словом начались исторические времена», – констатирует летописец.

«Писанной» истории Глупова Щедрин отводит примерно столетие, послепетровское столетие новой российской государственности, как и шестидесятые годы, исполненное великих надежд и огромных разочарований. Нижняя граница охваченной глуповскими летописцами эпохи (1731) условна, верхняя (1825), напротив, символична. Это год выступления декабристов и восшествия на престол Николая I, царствование которого казалось современникам безнадежно-бесконечным.

«В этом году, – иронизирует Щедрин, – по-видимому, даже для архивариусов литературная деятельность перестала быть доступною».

Композиционным стержнем «Истории одного города» является короткая «Опись градоначальникам, в разное время в город Глупов от вышнего начальства поставленным». Многие глуповские правители охарактеризованы только в ней. Кроме того, в этой описи упоминаются исторические имена, привязывающие глуповскую историю к истории государства Российского.

Бирон, всесильный фаворит императрицы Анны Иоанновны, способствовал утверждению двух первых градоначальников: Клементия он вывез из Италии за искусную стряпню макарон, а Ферапонтов был его брадобреем.

Великанов пострадал за любовную связь с Авдотьей Лопухиной (на самом деле ее звали Наталья) в царствование Елизаветы Петровны («кроткия Елисавет»).

Несколько имен связаны с эпохой Екатерины Великой. Ламврокакис был пойман на базаре графом Кирилою Разумовским, фаворитом Екатерины II. Фердыщенко оказывается денщиком еще одного екатерининского фаворита – князя Потемкина. Маркиз де Санглот представлен как друг Дидерота, то есть французского философа-просветителя Д. Дидро, с которым императрица состояла в переписке.

Потом наступает черед Александровской эпохи. Негодяев умышлял что-то против либеральных деятелей Н. Н. Новосильцева, А. Е. Чарторыйского и П. А. Строганова. Беневоленский учился в гимназии с М. М. Сперанским (он появляется и на страницах «Войны и мира») и потворствовал Наполеону. Грустилов дружил с Карамзиным.

Однако таких имен-поплавков, позволяющих из глуповской «истории» вынырнуть в историю России, не так много. Важнее другое. Глуповские градоначальники определенно напоминают самих российских императоров или особ, приближенных ко двору. Прямому указанию Щедрин предпочитает эзоповский сатирический намек.

Картина глуповского междоусобия в главе «Сказание о шести градоначальницах» гротескно воспроизводит перипетии русской истории XVIII века с чередой дворцовых переворотов, последовательно приводивших на престол Екатерину I, Анну Иоанновну, Елизавету Петровну, Екатерину II.

В Негодяеве обычно опознают Павла I. В сладострастном Микаладзе и слащаво-чувствительном Грустилове отразились разные эпизоды биографии Александра I. Перехват-Залихватский напоминает Николая I. Угрюм-Бурчеев по созвучию фамилий и по роду своей «нивелляторской» деятельности напоминает о графе А. А. Аракчееве, всесильном временщике александровского царствования, энтузиасте военных поселений, а портретно сходен с тем же Николаем I.

Проекция глуповской истории на историю России – продуманная и далеко идущая салтыковская игра. По предположению исследователя творчества Щедрина Г. В. Иванова, даже число глуповских градоначальников (двадцать два, с пропущенным девятнадцатым номером) соответствует количеству русских правителей от Ивана Грозного, который первым официально венчался на царство, до Александра II, правившего во время сочинения «Истории одного города».

Столетие глуповской истории размыкается, таким образом, в обе стороны. В него помещается вся писанная российская история от первых шагов государственности (варяжский вопрос, принятие христианства) до реалий и событий шестидесятых годов (издатель в примечаниях всякий раз заботливо отмечает «анахронизмы» летописцев, вроде изобретения электрического телеграфа, упоминания «лондонских агитаторов» Герцена и Огарева, железнодорожных концессий и губернских правлений).

Можно долго играть в угадайку, предполагая, какой поворот, пируэт российской истории трансформирует Щедрин в очередном эпизоде своей сатирической летописи. Некоторые современники писателя читали «Историю одного города» только под таким углом зрения: Салтыков смеется над историей.

«Историческая сатира» – называлась статья-рецензия А. Б-ова (под этим псевдонимом скрывался А. С. Суворин, в те годы – либеральный публицист, позднее – консервативный и удачливый издатель газеты «Новое время», перекрещенной Щедриным в «Чего изволите?»).

«Смеяться над историей грешно и бесполезно, автору надо бы знать ее получше» – таков был педагогический пафос рецензента. В ответ Щедрин отправил в журнал «Вестник Европы», где появилась статься Суворина, большое письмо.

«Не „историческую“, а совершенно обыкновенную сатиру имел я в виду, сатиру, направленную против тех характеристических черт русской жизни, которые делают ее не совсем удобною. Черты эти суть: благодушие, доведенное до рыхлости, ширина размаха, выражающаяся, с одной стороны, в непрерывном мордобитии, с другой – в стрельбе из пушек по воробьям, легкомыслие, доведенное до способности, не краснея, лгать самым бессовестным образом. В практическом применении эти свойства производят результаты, по моему мнению, весьма дурные, а именно: необеспеченность жизни, произвол, непредусмотрительность, недостаток веры в будущее и т. п.», – объяснял и объяснялся писатель.

«Большая», реальная история оказывается для Щедрина, таким образом, лишь формой и поводом для построения образа истории глуповской. Художественная задача писателя много сложней «исторической сатиры».

Один город: времена и нравы

Город Глупов имеет странную топографию и географию. В главе «О корени происхождения глуповцев» летописец утверждает, что он заложен на болотине. Через него протекает речка, в которой во время бунтов глуповцы топят Прошек да Ивашек и борьбу с которой ведет в последней главе книги Угрюм-Бурчеев.

Но в другой главе, «Обращение к читателю от последнего архивариуса-летописца», говорится, что город «имеет три реки и, в согласность древнему Риму, на семи горах построен, на коих в гололедицу великое множество экипажей ломается и столь же бесчисленно лошадей побивается». Третьим Римом, как известно, называли Москву, которая, по легенде, стоит на семи холмах.

В главе «Войны за просвещение» Глупов и вовсе представлен городом-государством вроде греческих полисов, вступающим в дипломатические отношения с соседями: «Выгонные земли Византии и Глупова были до такой степени смежны, что византийские стада почти постоянно смешивались с глуповскими, и из этого выходили беспрестанные пререкания». Бородавкин же за десять лет до своего прибытия в город сочиняет проект о возвращении «древней Византии под сень российския державы».

Не менее экзотичен и административный статус Глупова. Градоначальников сюда присылает вышнее начальство. Однако ведут они себя вовсе не как правители маленького уездного городка (вроде того, в котором городничий принимает Хлестакова за ревизора), а как полновластные самодержцы: сочиняют проекты и законы, свергают друг друга, воюют, путешествуют по покоренным провинциям.

Глупов, таким образом, стоит одновременно на болотине и на семи холмах, имеет то три реки, то одну; оказывается то безвестным уездным городишкой, то государством, империей вроде Римской или Российской. Это обобщенный образ – «сборный город» (как говорил Гоголь о месте действия своего «Ревизора»), город-гротеск (как определил его литературовед Д. П. Николаев), представляющий щедринскую модель глубинных закономерностей российской истории.

Психологи утверждают, что исходной точкой формирования коллектива, человеческого сообщества является противопоставление «мы – они». Салтыков-Щедрин выявляет архетип, основной конфликт глуповской истории, заключающийся в вечном противопоставлении двух сил: градоначальников и простых глуповских жителей, обывателей.

«Не забудем, что летописец преимущественно ведет речь о так называемой черни, которая и доныне считается стоящею как бы вне пределов истории, – объясняет издатель Щедрин в начале главы „Поклонение мамоне и покаяние“. – С одной стороны, его умственному взору представляется сила, подкравшаяся издалека и успевшая организоваться и окрепнуть, с другой – рассыпавшиеся по углам и всегда застигаемые врасплох людишки и сироты. Возможно ли какое-нибудь сомнение насчет характера отношений, которые имеют возникнуть из сопоставления стихий столь противоположных?»

На фоне конфликта этих двух стихий – организованной государственной машины и слабого, растерянного общества – различия между глуповскими мужиками, мещанами, военными, интеллигенцией становятся несущественными. Все они – глуповцы, застигаемые врасплох, подчиненные общим условиям исторической жизни.

Градоначальники и глуповские людишки – коллективные, собирательные образы, являющиеся основой поэтики Щедрина (таковы господа Молчалины и господа ташкентцы, помпадуры и помпадурши, пошехонцы и пр.). Они представлены в галерее тоже достаточно условных, обобщенных, гротескных персонажей. К привычному для русской литературы тщательному бытописанию и живописанию характеров Щедрин в «Истории одного города» не прибегает вовсе.

Способ взаимодействия между полюсами глуповского мира задан в главе «О корени происхождения глуповцев». Исторические времена, как мы помним, начинаются с крика первого князя: «Запорю!», «Разорю!» и «Не потерплю!» – произносит затем органчик Брудастый. «Одеть дурака в кандалы!» – гаркает на старика-правдолюбца Евсеича бригадир Фердыщенко. Реплику «Разорю!» подхватывает в войнах за просвещение Бородавкин. Увенчивается ряд глуповских властителей Угрюм-Бурчеевым, который действительно разрушает город, перекрывает реку, пытается остановить жизнь вообще.

Любопытно, что у города нет внешних врагов (хотя Бородавкин и мечтает покончить с Византией). Все воинственные усилия градоначальников направлены против собственных подданных. Появлением солдат заканчивается голодный бунт. Та же солдатская песня слышится после глуповского пожара. Глуповское просвещение, заключающееся во внедрении горчицы и устройстве под домами каменных фундаментов, тоже производится огнем и мечом.

Живописуя нравы глуповских самодержцев, Щедрин открывает своеобразную тенденцию. Эпохи увольнения от войн, возрастание обывательского благополучия и спокойствия происходят в тех случаях, когда занятые любовными подвигами и амурными делами градоначальники удаляются от дел государственных.

Микаладзе отменяет просвещение и связанные с ним экзекуции, отказывается издавать законы. И глуповцы вскоре перестают сосать лапу и начинают водить хороводы.

Неутомимый доктринер Беневоленский не может победить своей страсти, но придумывает замечательную теорию «средних законов». «Средние законы имеют в себе то удобство, что всякий, читая их, говорит: какая глупость! а между тем всякий неудержимо стремится исполнять их. Ежели бы, например, издать такой закон: „всякий да яст“, то это будет именно образец тех средних законов, к выполнению которых каждый устремляется без малейших мер понуждения». И под сенью «Устава о добропорядочном пирогов печении» в «сумраке законов» глуповцы тучнеют все больше и больше.

Лучшим правителем в глуповской истории оказывается Прыщ. Его либерализм простирается настолько далеко, что предполагает полную автономию «государства» и «общества». «Ну, старички, – сказал он обывателям, – давайте жить мирно. Не трогайте меня, а я вас не трону. Сажайте и сейте, ешьте и пейте, заводите фабрики и заводы – что же-с! все это вам на пользу-с! По мне, даже монументы воздвигайте – я и в этом препятствовать не стану! Только с огнем, ради Христа, осторожней обращайтесь, потому что тут недолго и до греха, имущества свои попалите, сами погорите – что хорошего!»

План кампании Прыща заключается в одном слове, прямо противоположном привычному для города «разорю!», – «отдохнуть-с!». И благодаря отдыху от государственных тягот благосостояние глуповцев многократно возрастает: роятся пчелы, тучнеет скот, на столах не переводится настоящий хлеб, появляется досуг и «способность исследовать и испытывать природу вещей».

В ироническом контексте в главе «Эпоха увольнения от войн» появляется вполне серьезное и важное понятие «самоуправление».