Полная версия

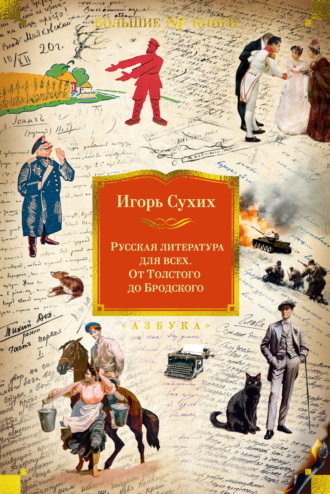

Русская литература для всех. От Толстого до Бродского

«Города сдают солдаты, генералы их берут», – пошутил А. Твардовский в «Василии Теркине», поэме о Великой Отечественной войне, наследующей толстовской традиции. На самом деле, по Толстому, все происходит наоборот. Войну выигрывают солдаты, партизаны, простые жители Москвы и России. А генералы и маршалы оказываются полезными лишь в тех случаях, когда они, как Кутузов, не мешают стихийной коллективной работе войны, чувствуя в себе частицу этого общего народного целого. В других случаях они лишь присваивают себе чужие победы, дают им свое имя.

«Но каким образом тогда этот старый человек, один, в противность мнения всех, мог угадать, так верно угадал тогда значение народного смысла события, что ни разу во всю свою деятельность не изменил ему?» – задает Толстой риторический вопрос. И сразу же отвечает на него: «Источник этой необычайной силы прозрения и смысл совершающихся явлений лежал в том народном чувстве, которое он носил в себе во всей чистоте и силе его» (т. 4, ч. 4, гл. 5).

Изображение Наполеона и Кутузова неизбежно приводит Толстого к размышлениям о специфике войн и особенностях таланта полководца. А философия войны перерастает в философию истории.

Философия истории: мысль народная и свобода воли

Начинаясь как бытовая хроника, толстовская эпопея заканчивается как философско-исторический трактат. Сцены и мысли даже внешне разделены в первой и второй частях эпилога. Но одновременно они взаимно перекликаются. Философия Толстого определяет принципы изображения отдельных персонажей.

Кто делает историю? Существует ли цель исторического движения?

Эти два вопроса Толстой считает главными вопросами исторического познания.

Традиционные ответы на них сводились к таким ответам.

Историю человечества определяют отдельные личности, обладающие официальной или духовной властью: монархи, полководцы, министры или ученые, реформаторы, поэты.

Цель исторического движения существует и определяется разными историками как величие римского, французского и прочих государств, свобода, равенство, цивилизация в Европе и т. п.

Работа Толстого над романом, изучение русской и европейской истории начала XIX века привели писателя к прямо противоположным выводам. История есть прежде всего продукт совокупной деятельности простых, обычных, часто незаметных людей, занятых своими частными интересами.

«Рассказы, описания того времени все без исключения говорят только о самопожертвовании, любви к отечеству, отчаянье, горе и геройстве русских. В действительности же это так не было. 〈…〉 Большая часть людей того времени не обращали никакого внимания на общий ход дел, а руководились только личными интересами настоящего. И эти-то люди были самыми полезными деятелями того времени.

Те же, которые пытались понять общий ход дел и с самопожертвованием и геройством хотели участвовать в нем, были самые бесполезные члены общества…» – с иронией замечает Толстой (т. 4, ч. 1, гл. 4).

Но интересы множества обычных людей могут быть разнонаправленны, предельно разнообразны. Толстой понимает это и вводит (заимствуя его из математики) понятие бесконечно малой единицы наблюдения, которую он называет дифференциалом истории и определяет как «однородные влечения людей».

«Для изучения законов истории мы должны изменить совершенно предмет наблюдения, оставить в покое царей, министров и генералов, а изучать однородные, бесконечно малые элементы, которые руководят массами» (т. 3, ч. 3, гл. 1). Именно однородные влечения людей, гармонически соединяясь в целое, определяют направление истории.

Метафора «дубина народной войны» оказывается, таким образом, реализацией понятия «дифференциал истории». А «мысль народная» конкретизируется как идея решающей роли народа, обычных людей, а не государственных деятелей, в победе над Наполеоном. Желание освободить страну от вражеского нашествия объединяет, сплачивает множество русских людей и приводит к тому результату, который называют победой в Отечественной войне.

Личности же, называемые историческими, – цари, полководцы – могут способствовать этому потоку однородных стремлений или противостоять ему. В этом уже не психологический, а философский смысл противопоставления Кутузова и Наполеона.

Кутузов, как настоящий мудрец, понимает ограниченность своих сил и делает то, что может: укрепляет народный дух, воздерживается от бессмысленных волевых поступков, максимально сдерживает себя, давая возможность выявиться этой невидимой исторической закономерности. «Особенность Кутузова по сравнению с другими историческими деятелями, представленными в „Войне и мире“, состоит, по Толстому, не в его „пассивности“, а в особом характере его деятельности, сознательно подчиненной внеличным, народным целям, сообразно исторической необходимости», – писал литературовед А. П. Скафтымов («Образ Кутузова и философия истории в романе Л. Толстого „Война и мир“»).

Наполеон, думая, что он руководит историческими событиями, на самом деле оказывается игрушкой в руках той же исторической необходимости, которую он не понимает.

Эти размышления приводят Толстого к парадоксальной формулировке обратной пропорциональности между личной свободой и социальным положением. Частный, маленький человек, находящийся у основания социальной пирамиды, в своей жизни и поступках оказывается не только более полезным историческим деятелем, но и более свободным, чем герой, занимающий высокую социальную ступень.

«Есть две стороны жизни в каждом человеке: жизнь личная, которая тем более свободна, чем отвлеченнее ее интересы, и жизнь стихийная, роевая, где человек неизбежно исполняет предписанные ему законы.

Человек сознательно живет для себя, но служит бессознательным орудием для достижения исторических, общечеловеческих целей. Совершенный поступок невозвратим, и действие его, совпадая во времени с миллионами действий других людей, получает историческое значение. Чем выше стоит человек на общественной лестнице, чем с большими людьми он связан, тем больше власти он имеет на других людей, тем очевиднее предопределенность и неизбежность каждого его поступка.

„Сердце царево в руце Божьей“.

Царь – есть раб истории.

История, то есть бессознательная, общая, роевая жизнь человечества, всякой минутой жизни царей пользуется для себя как орудием для своих целей», – формулирует Толстой (т. 3, ч. 1, гл. 1).

Здесь – ответ и на второй вопрос: о цели истории. По Толстому, если эта цель и существует, то человек не способен понять ее. «Как солнце и каждый атом эфира есть шар, законченный в самом себе, и вместе с тем только атом недоступного человеку по огромности целого, – так и каждая личность носит в самой себе свои цели и между тем носит их для того, чтобы служить недоступным человеку целям общим. 〈…〉 Чем выше поднимается ум человеческий в открытии этих целей, тем очевиднее для него недоступность конечной цели» (Эпилог, ч. 1, гл. 4).

В последней фразе эпопеи еще раз формулируется идея, которую называют толстовским историческим фатализмом: отдельный человек не может ни понять, ни изменить истории. «Необходимо отказаться от несуществующей свободы и признать неощущаемую нами зависимость» (Эпилог, ч. 2, гл. 12).

Но последнему философскому парадоксу толстовского романа можно придать и иной смысл. Для частного человека в пространстве его личного бытия «несуществующая свобода» – реальность, «неощущаемая зависимость» – фикция.

Герои Толстого все время делают свободный выбор: между войной и миром, любовью и ненавистью, самоотверженностью и эгоизмом, добром и злом. А размышляет об их «неощущаемой зависимости» мудрый писатель-историк.

Эта коллизия отразилась даже в структуре эпилога. Авторское размышление во второй части завершается четким афоризмом-приговором. Картины жизни в части первой не только завершены, но открыты в будущее.

Эпилог: концы и начала

Как уже выяснилось из анализа других классических романов, эпилоги бывают двух типов: закрытый и открытый. Великие И-романы шестидесятых годов реализуют оба варианта.

В последней главе «Отцов и детей» Тургенев кратко информирует о судьбе других героев и закрывает перспективу изображением одинокой могилы Базарова. Смерть главного героя – конец романа.

«Преступление и наказание» открывает перспективу сценой возрождения Раскольникова. Повествователь обещает написать о главном герое «новый роман». Эпилог у Достоевского, в сущности, начало этого нового романа.

Эпилог «Войны и мира», как и у Достоевского, открыт, но – совершенно по-иному. Здесь развязываются и сразу же завязываются новые сюжетные узелки общей жизни. Умирает старик Ростов, появляются две новые большие семьи – Николая Ростова и Пьера Безухова, становится подростком сын Андрея Болконского.

«Взволнованное историческое море Европы улеглось в свои берега», но поток обычной человеческой жизни неспешно течет в будущее. «Как в каждой настоящей семье, в лысогорском доме жило вместе несколько совершенно различных миров, которые, каждый удерживая свою особенность и делая уступки один другому, сливались в одно гармоническое целое» (Эпилог, ч. 1, гл. 12).

Сделав предметом изображения в основной части эпопеи семь лет, Толстой в кратком эпилоге успевает рассказать о следующих восьми.

Но писатель не просто продолжает истории жизни некоторых главных героев, намечает очень далекие перспективы. В эпилоге «Войны и мира» намечается новый конфликт, обозначающий границу эпического жанра.

Пьер привозит из Петербурга идею создания «общества настоящих консерваторов», члены которого должны взяться «рука с рукой, с одной целью общего блага и общей безопасности». Николай в ответ на логические доводы Пьера реагирует по-ростовски: «не по рассуждению, а по чему-то сильнейшему, чем рассуждение».

«– Я вот что тебе скажу, – проговорил он, вставая и нервным движением уставляя в угол трубку и наконец бросив ее. – Доказать я тебе не могу. Ты говоришь, что у нас все скверно и что будет переворот; я этого не вижу; но ты говоришь, что присяга условное дело, и на это я тебе скажу: что ты лучший мой друг, ты это знаешь, но, составь вы тайное общество, начни вы противодействовать правительству, какое бы оно ни было, я знаю, что мой долг повиноваться ему. И вели мне сейчас Аракчеев идти на вас с эскадроном и рубить – ни на секунду не задумаюсь и пойду. А там суди как хочешь» (эпилог, ч. 1, гл. 14).

Наташа, не понимая смысла спора, тем не менее берет сторону мужа и как-то сглаживает враждебность сторон. Но потом Николенька Болконский видит сон (им и завершается романная часть «Войны и мира»).

«Страшный сон разбудил его. Он видел во сне себя и Пьера в касках – таких, которые были нарисованы в издании Плутарха. Они с дядей Пьером шли впереди огромного войска. Войско это было составлено из белых косых линий, наполнявших воздух, подобно тем паутинам, которые летают осенью и которые Десаль называл le fil de la Vierge [нитями Богородицы]. Впереди была слава, такая же, как и эти нити, но только несколько плотнее. Они – он и Пьер – неслись легко и радостно все ближе и ближе к цели. Вдруг нити, которые двигали их, стали ослабевать, путаться; стало тяжело. И дядя Николай Ильич остановился перед ними в грозной и строгой позе.

– Это вы сделали? – сказал он, указывая на поломанные сургучи и перья. – Я любил вас, но Аракчеев велел мне, и я убью первого, кто двинется вперед. – Николенька оглянулся на Пьера; но Пьера уже не было. Пьер был отец – князь Андрей, и отец не имел образа и формы, но он был, и, видя его, Николенька почувствовал слабость любви: он почувствовал себя бессильным, бескостным и жидким. Отец ласкал и жалел его. Но дядя Николай Ильич все ближе и ближе надвигался на них. Ужас обхватил Николеньку, и он проснулся» (эпилог, ч. 1, гл. 16).

Сны в толстовском романе имеют символический характер, обнажают суть вещей. Несколько ранее, сразу после смерти Каратаева и накануне освобождения из плена, Пьер Безухов видит во сне глобус, который показывает ему учитель-швейцарец. «Глобус этот был живой, колеблющийся шар, не имеющий размеров. Вся поверхность шара состояла из капель, плотно сжатых между собой. И капли эти все двигались, перемещались и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие. Каждая капля стремилась разлиться, захватить наибольшее пространство, но другие, стремясь к тому же, сжимали ее, иногда уничтожали, иногда сливались с нею.

– Вот жизнь, – сказал старичок-учитель.

„Как это просто и ясно, – подумал Пьер. – Как я мог не знать этого прежде“.

– В середине Бог, и каждая капля стремится расшириться, чтобы в наибольших размерах отражать его. И растет, сливается, и сжимается, и уничтожается на поверхности, уходит в глубину и опять всплывает. Вот он, Каратаев, вот разлился и исчез» (т. 4, ч. 3, гл. 15).

Этот шар, состоящий из множества капель, – символ общей жизни, изобразительная аналогия мысли народной, вокруг которой выстраивается толстовская эпопея. (Еще раньше со столкновением шаров сравнивается битва русского и французского войска при Бородино – т. 3, ч. 3, гл. 2.)

В финальном сне люди превращаются в косые линии, тонкие нити, а потом – во что-то, не имеющее образа и формы. Шар взорвался, на место «сопряжения», каратаевского и безуховского «доброго и круглого», приходит открытый конфликт между своими, родными и близкими.

Спор Пьера и Николая знаменует конец эпопеи с ее мыслью народной, идеей общенационального дела, которым оказалась великая война. В эпилоге романа время эпоса кончилось, мир раскололся, близкие люди готовы встать по разные стороны баррикад.

Во сне Николеньки этот конфликт приобретает поэтический и трагически неразрешимый характер. «И вдруг Николенька почувствовал рыдания, захватившие его грудь, и заплакал».

Фабульный эпилог «Войны и мира» завершается слезинкой ребенка. Историческое море вернулось в свои берега, но в русской жизни назревают новые штормы.

Судьба: эпопея и история

Эпопея «Война и мир» стала не только шедевром Толстого-писателя, но и ключевым произведением новой русской литературы. Встреченная противоречивыми суждениями современников, книга вскоре приобрела репутацию не только замечательного беллетристического произведения, но также исторического памятника, подменившего историю «ученую», и национального предания.

Толстой нашел в новой истории России ту уникальную эпоху, когда патриотическая, объединяющая идея («мысль народная») вышла на первый план, отодвинув в сторону мучительные и неразрешимые социальные вопросы. И написал о ней в те короткие мгновения шестидесятых годов, которые в чем-то рифмовались с эпохой Отечественной войны: после отмены крепостного права Россия, кажется, плавно, эволюционно переходила в новую, бесконфликтную стадию развития.

У французских критиков есть такой термин: роман-река.

«Война и мир» – это роман-река, по которой можно плыть в любом направлении. Один старый писатель вспоминал, что при чтении книги в разные годы он «проплывал» сюжет вместе с разными героями. Сначала, в детстве, наиболее интересным для него был Петя Ростов, позднее, в пору поиска своего пути, самым близким стал Андрей Болконский. «Теперь я – Пьер», – признавался он во второй половине жизни.

Толстой написал книгу о живой жизни, в которой всем и всему есть место: маленьким девочкам, ворующим сливы из барского сада во время великих событий, плачущему императору, первому балу, охоте, карточной игре, снам, семейным радостям, потере близких, новым надеждам.

Эта книга для многих людей становилась частью собственной жизни и собственной памяти. «В годы войны люди жадно читали „Войну и мир“, чтобы проверить себя (не Толстого, в чьей адекватности жизни никто не сомневался). И читающий говорил себе: так, значит, это я чувствую правильно. Значит, так оно и есть. Кто был в силах читать, жадно читал „Войну и мир“ в блокадном Ленинграде», – вспоминала литературовед Л. Я. Гинзбург о времени уже второй Отечественной войны, более страшной, чем первая.

А один из простых участников второй великой войны, ставший позднее замечательным поэтом, фактически объединил обе эпохи под знаком толстовской книги.

Нас привезли, перевязали,суть сводки нам пересказали.Теперь у нас надолго нету дома.Дом так же отдален, как мир.Зато в палате есть четыре томаромана толстого «Война и мир».Роман Толстого в эти временаперечитала вся странав госпиталях и в блиндажах военных.Для всех гражданских и для всех военныхон самый главный был роман, любимый:в него мы отступили из войны.Своею стойкостью непобедимойон обучал, какими быть должны.Роман Толстого в эти временастрана до дыр глубоких залистала.Мне кажется, сама собою стала,глядясь в него, как в зеркало, она.Не знаю, что б на то сказал Толстой,но добродушье и великодушьемы сочетали с формулой простой:душить врага до полного удушья.Любили по Толстому, по нему,одолевая смертную истому,допытывались, как и почему.И воевали тоже по Толстому.Из четырех томов его косилна Гитлера фельдмаршал престарелыйи, не щадя умения и сил,устраивал засады и обстрелы.С привычкой славной — вылущить зернопрактического — перечли со вкусомроман. Толстого знали мы давно.Теперь он стал Победы кратким курсом.(Б. Слуцкий. «Роман Толстого»)Написанный на историческую тему, роман Толстого сам стал частью нашей культурной истории.

Сегодня кажется, что эта книга была всегда.

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

(1826–1889)

Ссыльный литератор: Салтыков и Щедрин

Один литературный знакомый Салтыкова оказался свидетелем его разговора с элегантно одетой дамой по поводу ее рукописи. «Будьте любезны, Михаил Евграфович, – лепетала просительница. – Михаил Евграфович, будьте любезны…» – «Сударыня, быть любезным не моя специальность», – отчеканил писатель.

Действительно, всю свою литературную жизнь Сатирический старец (такое прозвище получил Щедрин от Достоевского) не был любезен ни к людям, ни к государственным устоям, ни к отечеству.

«Специальность» Салтыкова-Щедрина – одна из самых редких в русской литературе. Его главным инструментом стал «Ювеналов бич», о котором писал Пушкин:

О муза пламенной сатиры!Приди на мой призывный клич!Не нужно мне гремящей лиры,Вручи мне Ювеналов бич!Ювенал – римский поэт-сатирик II века, имя которого стало нарицательным. Сатирик смотрит на мир беспощадным взглядом. Поэтому он, как правило, находится в конфликтных отношениях со временем, с окружающими его людьми. Судьба такого писателя, в отличие от «незлобивого поэта», не может быть легкой.

«Я люблю Россию до боли сердечной и даже не могу помыслить себя где-либо, кроме России. Только раз в жизни мне пришлось выжить довольно долгий срок в благорастворенных заграничных местах, и я не упомню минуты, в которую сердце мое не рвалось бы к России. Хорошо там, а у нас… положим, у нас не так хорошо… но, представьте себе, все-таки выходит, что у нас лучше. Лучше потому, что больней. Это совсем особенная логика, но все-таки логика, и именно – логика любви. Вот этот-то культ, в основании которого лежит сердечная боль, и есть истинно русский культ. Болит сердце, болит, но за всем тем всеминутно к источнику своей боли устремляется…» – исповедовался Щедрин в книге «Убежище Монрепо» (1878–1879).

Но это была странная любовь. Вслед за П. Я. Чаадаевым Салтыков мог бы повторить: «Прекрасная вещь – любовь к отечеству, но есть еще нечто более прекрасное – это любовь к истине… Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том случае, если ясно видит ее; я думаю, что время слепых влюбленностей прошло, что теперь мы прежде всего обязаны родине истиной» («Апология сумасшедшего»). Он также мог бы переадресовать себе стихи Некрасова, обращенные к Гоголю: «Он проповедует любовь / Враждебным словом отрицанья…»

Михаил Евграфович Салтыков родился 15 (27) января 1826 года в селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии. Его отец, Евграф Васильевич, принадлежал к старинному, однако обедневшему дворянскому роду. Уже сорокалетним он решил поправить свои дела вынужденной женитьбой на купеческой дочке, Ольге Михайловне Забелиной; ей было всего пятнадцать лет. Приданое невесты оказалось не очень большим, но ее характер – властным и суровым. Будучи практически неграмотной, до конца жизни писавшей с орфографическими ошибками, она быстро прибрала к рукам все дела мужа и стала полноправной и властной хозяйкой в имении и семье (Михаил был уже шестым ее ребенком). Один из современников назвал ее боярыней Морозовой.

Поэзия дворянских гнезд – занятия с гувернерами, прогулки по темным аллеям, веселые игры, общение с крестьянскими детьми – досталась другим русским писателям. В имении Салтыковых господствовала суровая проза крепостной дореформенной жизни, в которой не только крестьяне, но и домашние временами чувствовали себя бесправными рабами.

Первое толстовское воспоминание светло и радостно: купание в корыте, теплая вода, ласковые руки няни. Салтыков-Щедрин в разговоре со знакомым литератором вспоминал совсем иное: «А знаете, с какого момента началась моя память? Помню, что меня секут, кто именно – не помню, но секут как следует, розгою, а немка – гувернантка старших моих братьев и сестер – заступается за меня, закрывает ладонью от ударов и говорит, что я еще слишком мал для этого. Было мне тогда, должно быть, два года, не больше» (С. Н. Кривенко. «Михаил Салтыков. Его жизнь и литературная деятельность», 1891).

«Откуда я? Я родом из собственного детства», – говорил французский писатель А. де Сент-Экзюпери. Мрачная сатира Салтыкова во многом родом из его детства. Годы, проведенные в душных комнатах с низкими потолками, спящие на полу в одной комнате с воспитанниками няньки, семейные скандалы, разделение детей на «любимчиков» и «постылых», привычная бытовая жестокость по отношению к дворовым людям – потом служили писателю неисчерпаемым источником мрачных сюжетов. Выяснение отношений с крепостным прошлым растянулось на всю жизнь. Прототипом для Порфирия Петровича (Иудушки) Головлева в «Господах Головлевых» (1875–1880) послужил старший брат Дмитрий. Арина Петровна Головлева многими чертами напоминает Ольгу Михайловну Салтыкову.

«Я вырос на лоне крепостного права, вскормлен молоком крепостной кормилицы, воспитан крепостными мамками и, наконец, обучен грамоте крепостным грамотеем. Все ужасы этой крепостной кабалы я видел в их наготе», – как гвоздь, будет вбивать в прошлое одно и то же определение Салтыков-Щедрин в цикле «Мелочи жизни» (1886–1887).

Хорошей библиотеки в помещичьем доме не было. Мальчик читал книги, оставшиеся от старших братьев. Но зато очень рано и самостоятельно он прочел Евангелие, которое оказалось для него «нравственным лучом», произвело «полный жизненный переворот». Вечная книга стала для Салтыкова опорой, точкой отсчета, изнутри освещала самые мрачные страницы его прозы светом идеала. Даже самого страшного своего героя, Порфирия Петровича Головлева, он включил в евангельский контекст, сопоставив с предателем Иудой, и в то же время даровал ему в финале позднее прозрение и раскаяние.

В 1836 году Михаил был помещен в московский Дворянский институт, а через полтора года в числе лучших учеников отправлен в Царскосельский лицей, который с 1844 года был переведен в Петербург и превратился в Александровский.

«Сады Лицея» в тридцатые-сороковые годы, как и все в России, сильно изменились. Из места, где «безмятежно расцветали» Пушкин и его однокашники, лицей превратился в обычное учебное заведение николаевской эпохи, смесь школы с казармой – с наушничеством, муштрой, формальным преподаванием предметов, наказаниями за самые невинные прегрешения вроде расстегнутой пуговицы на куртке или чтения нерекомендованных книг.

Тем не менее на каждом новом курсе выбирали продолжателей пушкинского дела. Салтыков тоже писал стихи, рано начал публиковаться в журналах и рассматривался как очередной кандидат в наследники Пушкина. Однако его стихи несли на себе отпечаток своей эпохи и ориентировались на скептицизм и безнадежность поэзии Лермонтова. Не случайно встречавшаяся с писателем в юности А. Я. Панаева назвала его «мрачным лицеистом». Вскоре Салтыков прекратил сочинять стихи и позднее не любил вспоминать о юношеских опытах. Но мрачность осталась в его мировоззрении и определила его литературный путь.

Лицей Салтыков окончил в 1844 году семнадцатым учеником из двадцати двух одноклассников. Получив чин десятого класса, он поступил в канцелярию Военного министерства. Но, как и многие думающие и образованные люди сороковых годов, тяготился службой и искал применения своим силам и интересам.