Полная версия

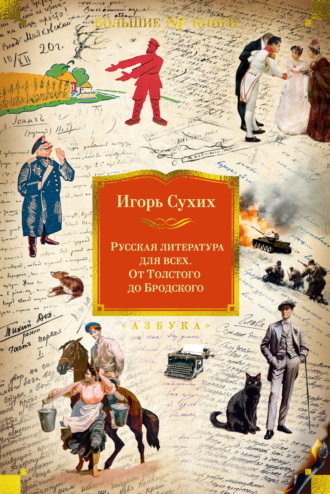

Русская литература для всех. От Толстого до Бродского

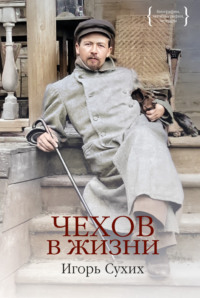

В борьбе с болезнью, в ялтинском одиночестве, сочиняются два рассказа ухода. Преосвященный Петр, герой «Архиерея» (1902), умирает, прощается с миром, так и не поняв его до конца, хотя был священником, профессиональным утешителем. Перед смертью ему кажется, что он «уже простой, обыкновенный человек, идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти куда угодно».

Наденька Шумина, героиня «Невесты» (1903), уходит от скучного жениха и из опостылевшего города с юной надеждой на «жизнь новую, широкую, просторную, еще неясную, полную тайн».

Медленно, по сцене и реплике, в течение двух лет создается комедия «Вишневый сад», последний подарок Чехова Художественному театру.

17 января 1904 года Чехов присутствует на премьере, после которой начинается его чествование по случаю двадцатипятилетия литературной деятельности. Актеры и режиссеры произносят речи, читают телеграммы, присланные со всех концов страны. Это грустный юбилей, напоминающий прощание с любимым Россией писателем.

Но Чехов и здесь верен себе. Когда какой-то литератор начинает свое приветствие словами: «Дорогой и многоуважаемый Антон Павлович!» – Чехов с коварной улыбкой косится на Станиславского: только что в роли Гаева он обращался с такими словами к «многоуважаемому шкапу».

Вернувшись в Ялту и проведя там очередную одинокую зиму, Чехов 1 мая уезжает в Москву. Через месяц с женой они едут в Германию. Баденвейлер, маленький курортный городок на юге Германии, оказался местом его ожидаемой смерти.

«Напишите-ка рассказ…» Чехов умирал, как будто выстраивал последний сюжет. За несколько часов до смерти рассмешил жену, выдумывая историю о внезапно сбежавшем из ресторана поваре, оставившем голодными богатых туристов. Впервые в жизни сам послал за доктором. В его присутствии поставил себе последний диагноз, произнеся по-немецки: «Ich sterbe» [ «Я умираю»]. Потом выпил бокал шампанского, улыбнулся, повернулся к стене и замолк навсегда. А по гостиничному номеру металась огромная черная бабочка, и среди ночи вдруг выстрелила пробка из недопитой бутылки (такие детали привела в воспоминаниях О. Л. Книппер).

Это случилось ночью 2 июля 1904 года. Через неделю писателя похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище.

Своей жизнью Чехов проверил две важные гипотезы, касающиеся жизни любого человека.

Можно ли прожить нормальную, достойную, в конечном счете – счастливую жизнь в полном несправедливости мире?

Можно ли стать замечательным писателем, оставаясь обычным, нормальным человеком?

Ответы на оба эти вопроса оказались положительными.

Отказываясь от роли учителя жизни, для многих Чехов все-таки стал им. Говоря о неизвестности нормы, Чехов доказал ее присутствие в мире собственной жизнью.

«Удивительный был человек! Удивительный писатель! – прибавлю я» (И. А. Бунин).

Наряду с Толстым и Достоевским Чехов стал одной из вершин «великого треугольника», определившего мировое значение русской литературы в XX веке.

Основные даты жизни и творчества

1860, 17 (29) января – родился в Таганроге.

1869–1879 – учеба в таганрогской гимназии.

1879–1884 – учеба на медицинском факультете Московского университета.

1880, 9 марта – первая известная публикация в журнале «Стрекоза».

1886 – выход сборника «Пестрые рассказы».

1888 – публикация повести «Степь» (журнал «Северный вестник», № 3).

1890, апрель – декабрь – поездка на остров Сахалин.

1892, март – переезд в подмосковное имение Мелихово.

1896, 17 октября – первое представление «Чайки» в Александрийском театре в Петербурге.

1898, 17 декабря – премьера «Чайки» в Московском Художественном театре.

1901, 25 мая – венчание в Москве с О. Л. Книппер.

1904, 17 января – премьера «Вишневого сада» в Московском Художественном театре.

1904, 2 (15) июля – смерть в Баденвейлере; 9 (22) июля – похороны на Новодевичьем кладбище в Москве.

«Вишневый сад»

(1903)

Первые оценки: старое и новое

«Вишневый сад» стал чеховским завещанием. За восемь месяцев до приближающейся смерти Чехов пошлет пьесу в Художественный театр, за полгода – будет присутствовать на премьере, за месяц, накануне отъезда в Баденвейлер, – увидит ее отдельное издание.

Путь пьесы к читателю и зрителю сопровождался привычными спорами.

Режиссер МХТ К. С. Станиславский, прочитав присланный для постановки текст, сразу же пошлет Чехову телеграмму: «Потрясен, не могу опомниться. Нахожусь в небывалом восторге. Считаю пьесу лучшей из всего прекрасного, Вами написанного. Сердечно поздравляю гениального автора. Чувствую, ценю каждое слово» (20 октября 1903 г.).

Одновременно с пьесой познакомился Горький и дал на нее скептический отзыв: «Слушал пьесу Чехова – в чтении она не производит впечатления крупной вещи. Нового – ни слова. Все – настроения, идеи, – если можно говорить о них – лица, – все это уже было в его пьесах. Конечно – красиво, и – разумеется – со сцены повеет на публику зеленой тоской. А – о чем тоска – не знаю» (К. П. Пятницкому, 20–21 октября 1903 г.).

Отзыв из частного письма словно подхватил, уже после смерти Чехова, В. Г. Короленко в рецензии на публикацию пьесы: «„Вишневый сад“ покойного Чехова вызвал уже целую литературу. На этот раз свою тоску он приурочил к старому мотиву – дворянской беспечности и дворянского разорения, и потому впечатление от пьесы значительно слабее, чем от других чеховских драм, не говоря о рассказах. 〈…〉 И не странно ли, что теперь, когда целое поколение успело родиться и умереть после катастрофы, разразившейся над тенистыми садами, уютными парками и задумчивыми аллеями, нас вдруг опять приглашают вздыхать о тенях прошлого, когда-то наполнявших это нынешнее запустение. 〈…〉 Право, нам нужно экономить наши вздохи».

Похожие оценки «Вишневого сада» повторялись тысячи раз: дворянское разорение – бедное имение – молодое поколение… Очень четко и смешно смысл комедии сформулировал начитавшийся старых учебников безвестный школьник: «Чехов, одной ногой стоя в прошлом, другой приветствовал будущее».

Однако чеховская пьеса ставится и переиздается уже целый век после ее написания. «Классической является та книга, которую некий народ или группа народов на протяжении долгого времени решают читать так, как если бы на ее страницах все было продуманно, неизбежно, глубоко, как космос, и допускало бесчисленные толкования», – утверждал латиноамериканский прозаик X. Л. Борхес.

Если столетие считать долгим временем, «Вишневый сад» давно стал классикой. В XX веке Чехов, наряду с Шекспиром, – самый известный в мире драматург. Сегодня в чеховской пьесе обнаруживаются новые толкования, другие смыслы, которые не всегда были заметны современникам.

Герои: типы и исключения

На первый взгляд Чехов написал едва ли не пособие по русской истории конца XIX века. В пьесе есть три лагеря, три социальные группы: безалаберные, разоряющиеся дворяне, прежние хозяева имения и вишневого сада; предприимчивый, деловой купец, покупающий это имение и вырубающий сад, чтобы построить на этом месте доходные дачи; ничего не имеющий «вечный студент» Петя Трофимов, который спорит со старыми и новым владельцем и верит в будущее: «Вся Россия – наш сад». Именно так понял конфликт пьесы В. Г. Короленко, увидев в ней «старые мотивы».

Но пьеса полна парадоксов, загадок, тайн. При внимательном чтении внешне банальные сюжетные положения и характеристики персонажей принципиально меняют свой смысл.

Первый парадокс «Вишневого сада» в том, что практически все персонажи не укладываются в привычные социальные и литературные амплуа, постоянно выпадают из своих социальных ролей.

Раневская и Гаев мало похожи как на поэтических обитателей тургеневских или толстовских «дворянских гнезд», так и на помещиков-самодуров Салтыкова-Щедрина, изображенных с сатирической злостью. «Владеть живыми душами – ведь это переродило всех вас, живших раньше и теперь живущих…» – обвиняет хозяев вишневого сада Петя Трофимов (д. 2). Но кем и чем владеет Раневская? Она не способна овладеть даже собственными чувствами. Еще меньше на роль обладателя может претендовать Гаев, проевший, по собственному признанию, свое состояние на леденцах.

«Я, Ермолай Алексеич, так понимаю: вы богатый человек, будете скоро миллионером. Вот как в смысле обмена веществ нужен хищный зверь, который съедает все, что попадается ему на пути, так и ты нужен», – обвиняет тот же Трофимов уже Лопахина (д. 2). Но и этой оценке трудно поверить. Ведь чуть позднее в «хищном звере» Трофимов заметит совсем иное: «У тебя тонкие, нежные пальцы, как у артиста, у тебя тонкая, нежная душа…» (д. 4). В письме же Чехов выразится совсем определенно: «Лопахина надо играть не крикуну, не надо, чтобы это непременно был купец. Это мягкий человек». Чеховский купец, таким образом, тоже мало похож на типичных купцов Островского или Салтыкова-Щедрина.

И сам «вечный студент» и «облезлый барин», Петя Трофимов с его грезами о светлом будущем и России-саде мало напоминает как прежних «новых людей», нигилистов Тургенева или Чернышевского, так и совсем новых горьковских героев.

В пьесе сталкиваются не социальные типы, а социальные исключения, как говорил сам Чехов, живые люди. Индивидуальное в чеховских героях – причуды, капризы, психологические тонкости – явно важнее, чем социальные маски, которыми они порой с удовольствием наделяют друг друга.

Но второй парадокс чеховской комедии заключается в том, что персонажи-исключения все же разыгрывают предназначенные им историей роли. Сквозь все причуды и случайности индивидуальных реакций проступает железный закон социальной необходимости, неслышная поступь истории.

Раневская и Гаев добры, обаятельны и лично не виновны в тех грехах крепостничества, которые приписывает им «вечный студент». И все-таки в кухне людей кормят горохом, остается умирать в доме «последний из могикан» Фирс, и лакей Яша предстает как омерзительное порождение именно этого быта.

Лопахин – купец с тонкой душой и нежными пальцами. Он рвется, как из смирительной рубашки, из предназначенной ему роли: убеждает, напоминает, уговаривает, дает деньги взаймы. Но в конце концов он делает то, что без лишних размышлений и метаний совершали грубые щедринские купцы: становится «топором в руках судьбы», покупает и рубит вишневый сад, «прекраснее которого нет на свете».

Петя Трофимов, который в последнем действии никак не может отыскать старые галоши, похож на древнего философа, рассматривающего звезды над головой, но не заметившего глубокой ямы под ногами. Но именно лысеющий «вечный студент», голодный, бесприютный, полный, однако, «неизъяснимых предчувствий», все-таки увлекает, уводит за собой еще одну невесту, как это было и в последнем чеховском рассказе.

Избегая прямолинейной социальности, Чехов в конечном счете подтверждает логику истории. Мир меняется, сад обречен – и ни один добрый купец не способен ничего изменить. На всякого Лопахина найдется свой Дериганов.

Оригинальность характеристики распространяется не только на главных, но и на второстепенных персонажей «Вишневого сада», здесь Чехов тоже совершает литературную революцию.

Персонажи: второстепенные и главные

«Вообще к персонажам первого плана и персонажам второстепенным, эпизодическим издавна применялись разные методы. В изображении второстепенных лиц писатель обычно традиционнее; он отстает от самого себя», – заметила литературовед Л. Я. Гинзбург, обобщившая опыт предшествующей литературы («О литературном герое»).

Прозаик А. Г. Битов словно продолжает эти размышления, утверждая, что главных героев автор рождает изнутри и потому они для него «роднее», второстепенных же персонажей тот же автор лепит извне, и потому они от него дальше, «двоюродней». Соответственно меняется и позиция читателя: «Что такое литературный герой в единственном числе – Онегин, Печорин, Раскольников, Мышкин?.. Чем он отличен от литературных героев в числе множественном – типажей, характеров, персонажей? В предельном обобщении – родом нашего узнавания. Персонажей мы познаем снаружи, героя – изнутри; в персонаже мы узнаем других, в герое – себя» («Статьи из романа»).

Но кто в «Вишневом саде» дан снаружи, а кто изнутри? Снаружи, в одном и том же ракурсе, изображен, пожалуй, лишь лакей нового времени Яша. В других же случаях точка зрения на персонажа постоянно меняется. Об одних говорится больше, о других – меньше, но разница эта скорее количественная, а не качественная. Каждое действующее лицо «Вишневого сада» имеет в сюжете свою звездную минуту, когда из второстепенного оно становится главным, когда персонаж превращается в героя.

Гоголевского Бобчинского или Кудряша Островского трудно представить главными героями пьесы: для этого в «Ревизоре» и «Грозе» мало драматического материала. Они созданы и воспринимаются извне, граница между этими «персонажами» и Хлестаковым или Катериной непреодолима.

Напротив, легко представить себе водевиль (но чеховский, далеко не беззаботно-смешной) о Епиходове, сентиментальную драму о Шарлотте, вариацию на тему «все в прошлом», героем которой будет Фирс, «историю любви» (тоже по-чеховски парадоксальную) Вари, идейную пьесу о «новом человеке» Трофимове и т. п. Для таких «пьес в пьесе» материала вполне достаточно.

Любой персонаж «Вишневого сада» может стать героем, в каждом – при желании – можно узнать себя. Происходит это потому, что все они так или иначе участвуют в основном конфликте драмы. Но смысл этого конфликта иной, более глубокий, чем это казалось современникам.

Конфликт: человек и время

Своеобразие чеховского конфликта наиболее глубоко и точно определил литературовед А. П. Скафтымов: «Драматически конфликтные положения у Чехова состоят не в противопоставлении волевой направленности разных сторон, а в объективно вызванных противоречиях, перед которыми индивидуальная воля бессильна» («К вопросу о принципах построения пьес А. П. Чехова»). Развивая эту идею, обычно говорят о внешнем и внутреннем действии, двух сюжетных линиях, внешнем и внутреннем сюжете чеховских рассказов и пьес.

Внешний сюжет (фабула) «Вишневого сада» достаточно традиционен: приезд Раневской из Парижа и первое сообщение Лопахина о назначенных торгах (первое действие) – поиски выхода из создавшегося положения, разговоры и споры о судьбе имения (второе действие) – продажа имения в роковой день двадцать второго августа (третье действие) – отъезд, расставание с домом и садом (четвертое действие).

Внутренний же – и главный – сюжет просвечивает сквозь фабулу, мерцает, пульсирует, лишь иногда вырываясь на поверхность. Его образуют многочисленные лейтмотивы, сопоставления, переклички, образующие причудливый, но в высшей степени закономерный узор. Принцип повтора, регулярного напоминания и возвращения почти так же важен в чеховской пьесе, как в лирическом произведении.

Едва ли не каждый персонаж имеет свою постоянную тему. Без конца жалуется на несчастья Епиходов, лихорадочно ищет деньги Симеонов-Пищик, трижды упоминает телеграммы из Парижа Раневская, несколько раз обсуждаются отношения Вари и Лопахина, вспоминают детство Гаев, Раневская, Шарлотта, Лопахин. Но больше всего герои размышляют об уходящей, ускользающей жизни.

«Главное невидимо действующее лицо в чеховских пьесах, как и во многих других его произведениях, – беспощадно уходящее время», – написала еще в тридцатые годы XX века эмигрантский философ и критик М. А. Каллаш (ее книга «Сердце смятенное» была издана под мужским псевдонимом М. Курдюмов). Это определение очень нравилось И. А. Бунину, вообще-то чеховских пьес не любившему.

Судьба человека в потоке времени – так можно определить внутренний сюжет «Вишневого сада». «Не только в каждом действии, но почти в каждой сцене как будто слышится бой часов…» (М. Каллаш).

Движение «большого» времени тесно связано с развитием сюжета и окрашивает каждое действие пьесы: утренняя суета приезда, надежды на лучшее на фоне цветущего майского сада – длинные, утомительные вечерние разговоры в разгар лета – надрывное ночное веселье, пир во время чумы в давно определенный день торгов, двадцать второго августа, – пронзительное чувство конца, расставания с домом, с прошлым, с надеждами в осенний октябрьский день.

Но в пьесе множество и более конкретных временных указаний и ориентиров, многочисленных звонков-сигналов, знаков текущего времени. Вот хронометраж только первого действия: на два часа опаздывает поезд; пять лет назад уехала из имения Раневская; о себе пятнадцатилетнем вспоминает Лопахин, собираясь в пятом часу ехать в Харьков и вернуться через три недели; он же мечтает о дачнике, который через двадцать лет «размножится до необычайности»; а Фирс вспоминает о далеком прошлом, «лет сорок-пятьдесят назад». И снова Аня вспомнит об отце, который умер шесть лет назад, и маленьком брате, утонувшем через несколько месяцев. А Гаев объявит о себе как о человеке восьмидесятых годов и предложит отметить столетие «многоуважаемого шкапа». И сразу же будет названа роковая дата торгов – двадцать второе августа.

Время разных персонажей имеет разную природу, разные точки отсчета: оно измеряется минутами, месяцами, годами.

Время Фирса почти баснословно, оно все – в прошлом и, кажется, не имеет твердых очертаний: «живу давно». Лопахин мыслит сегодняшней точностью часов и минут. Время Трофимова – все в будущем, и оно столь же широко и неопределенно, как и прошлое Фирса.

Оказываясь победителями или побежденными во внешнем сюжете, герои «Вишневого сада» резко сближаются между собой в сюжете внутреннем. В самые, казалось бы, неподходящие моменты, посреди бытовых разговоров они наталкиваются на непостижимый феномен жизни, человеческого бытия. В их словах нет ничего мудреного, никакой особой «философии времени», если подходить к ним с требованиями объективной драматической логики. Но в них есть глубокая правда лирического состояния, подобная тоже простым пушкинским строчкам:

Летят за днями дни, и каждый час уноситЧастичку бытия, а мы с тобой вдвоемПредполагаем жить… И глядь – как раз – умрем.«Да, время идет», – вздохнет в начале первого действия Лопахин, на что Гаев откликнется высокомерно-беспомощным: «Кого?» Но репликой раньше он сам, в сущности, говорил о том же: «Когда-то мы с тобой, сестра, спали вот в этой самой комнате, а теперь мне уже пятьдесят один год, как это ни странно…»

Чуть позже Фирс вспомнит о старом способе сушения вишен и в ответ на вопрос Раневской: «А где же теперь этот способ?» – тоже вздохнет: «Забыли. Никто не помнит». Кажется, речь здесь идет не только о хозяйственном рецепте, но и о забытом умении жить…

Во втором действии посреди спора о будущем сада Раневская произносит после паузы: «Я все жду чего-то, как будто над нами должен обвалиться дом». И опять эта реплика скорее не внешнего, а внутреннего сюжета.

В конце второго действия лихорадочные монологи о будущем произносит Трофимов.

В третьем действии даже в высший момент торжества у Лопахина вдруг вырвется: «О, скорее бы все это прошло, скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь».

И в четвертом действии он подумывает о том же: «Мы друг перед другом нос дерем, а жизнь знай себе проходит». Потом сходная мысль мелькает в голове Симеонова-Пищика: «Ничего… Всему на этом свете бывает конец…» Потом прозвучат бодрые реплики Трофимова и Ани о жизни новой, прощальные слова Раневской и ключевая, итоговая фраза Фирса: «Жизнь-то прошла, словно и не жил…»

Жанр: смех и слезы

В подзаголовке последней пьесы Чехов поставил жанровый подзаголовок: «комедия». Точно так же восемью годами раньше он определил жанр «Чайки». Две другие главные чеховские пьесы определялись автором как «сцены из деревенской жизни» («Дядя Ваня») и просто «драма» («Три сестры»).

Первая чеховская комедия оканчивалась самоубийством главного героя, Треплева. В «Вишневом саде» никто из героев не погибает, но происходящее тоже далеко от канонов привычной комедии.

«Это не комедия, не фарс, как Вы писали, – это трагедия, какой бы исход к лучшей жизни Вы ни открывали в последнем акте», – убеждал автора К. С. Станиславский (20 октября 1903 г.).

Однако, посмотрев постановку в Московском Художественном театре, Чехов все равно не соглашался: «Почему на афишах и в газетных объявлениях моя пьеса так упорно называется драмой? Немирович и Алексеев (настоящая фамилия Станиславского. – И. С.) в моей пьесе видят положительно не то, что я написал, и я готов дать какое угодно слово, что оба они ни разу не прочли внимательно моей пьесы» (О. Л. Книппер-Чеховой, 10 апреля 1904 г.).

Режиссеры, конечно же, внимательно читали пьесу во время работы над спектаклем. Их спор с автором объяснялся тем, что они понимали жанровое определение комедия традиционно, а Чехов придавал ему какой-то особый, индивидуальный, смысл.

С привычной точки зрения, несмотря на присутствие комических эпизодов (связанных главным образом с Епиходовым и Симеоновым-Пищиком), «Вишневый сад» далек от канонов классической комедии. Он не встает в один ряд с «Горем от ума» и «Ревизором». Гораздо ближе пьеса к жанру драмы в узком смысле слова, строящейся на свободном сочетании комических и драматических, а иногда и трагических эпизодов.

Но история литературы знает, однако, и другие «комедии», далеко выходящие за пределы комического. Это «Комедия» Данте, получившая определение «Божественной», или «Человеческая комедия» Оноре де Бальзака. Чеховское понимание жанра нуждается в специальной расшифровке, объяснении.

Уже в 1980-е годы много ставивший Чехова замечательный режиссер А. В. Эфрос определил «Вишневый сад» как невероятный драматический гротеск: «Это совсем не традиционный реализм. Тут реплика с репликой так соединяются, так сочетаются разные события, разные пласты жизни, что получается не просто реальная, бытовая картина, а гротескная, иногда фарсовая, иногда предельно трагичная. Вдруг – почти мистика. А рядом – пародия. И все это сплавлено во что-то одно, в понятное всем нам настроение, когда в житейской суете приходится прощаться с чем-то очень дорогим».

Пьесу называли также просто драмой, лирической комедией, трагикомедией. Может быть, проще всего было бы определить «Вишневый сад» как чеховский жанр, сочетающий, но более резко, чем в традиционной драме, вечные драматические противоположности – смех и слезы.

Действительно, не только Епиходов или Симеонов-Пищик, комизм поведения которых на поверхности, но и почти все персонажи временами попадают в зону комического. Линии поведения Раневской и Гаева выстроены таким образом, что их искренние переживания в определенном контексте приобретают неглубокий, «мотыльковый» характер, иронически снижаются.

Взволнованный монолог Раневской в первом действии: «Видит Бог, я люблю родину, люблю нежно, я не могла смотреть из вагона, все плакала», – прерывается резко бытовой, деловитой репликой: «Однако же надо пить кофе».

Чехов заботится о том, чтобы не остаться непонятым. Во втором действии этот прием повторяется. Длинная исповедь героини («О, мои грехи…») завершается таким образом:

«Любовь Андреевна…И потянуло вдруг в Россию, на родину, к девочке моей… (Утирает слезы.) Господи, Господи, будь милостив, прости мне грехи мои! Не наказывай меня больше! (Достает из кармана телеграмму.) Получила сегодня из Парижа… Просит прощения, умоляет вернуться… (Рвет телеграмму.) Словно где-то музыка. (Прислушивается.)

Гаев. Это наш знаменитый еврейский оркестр. Помнишь, четыре скрипки, флейта и контрабас.

Любовь Андреевна. Он еще существует? Его бы к нам зазвать как-нибудь, устроить вечерок».

Звуки музыки помогают Раневской быстро утешиться и обратиться к вещам более приятным.

Точно так же в третьем действии, в сцене возвращения с торгов, реплика Гаева: «Столько я выстрадал!» – существенно корректируется иронической авторской ремаркой: «Дверь в бильярдную открыта; слышен стук шаров… У Гаева меняется выражение, он уже не плачет».

Как страус прячет голову в песок, люди пытаются спрятаться от больших жизненных проблем в бытовые мелочи, в рутину. И это, конечно, смешно, нелепо.

Но в пьесе легко увидеть и обратное. Не только трагедия или драма превращаются в фарс, но и сквозь комизм, нелепость вдруг проглядывает лицо драмы или трагедии.

В финале «Вишневого сада», расставаясь с домом навсегда, Гаев не может удержаться от привычной высокопарности: «Друзья мои, милые, дорогие друзья мои! Покидая этот дом навсегда, могу ли я умолчать, могу ли удержаться, чтобы не высказать на прощанье те чувства, которые наполняют теперь все мое существо…» Его обрывают, следует привычно-сконфуженное: «Дуплетом желтого в середину…» И вдруг: «Помню, когда мне было шесть лет, в Троицын день я сидел на этом окне и смотрел, как мой отец шел в церковь…»