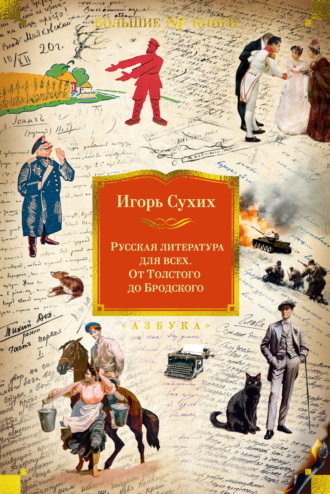

Русская литература для всех. От Толстого до Бродского

Полная версия

Русская литература для всех. От Толстого до Бродского

Язык: Русский

Год издания: 2025

Добавлена:

Серия «Non-Fiction. Большие книги»

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Конец ознакомительного фрагмента

Купить и скачать всю книгу