Полная версия

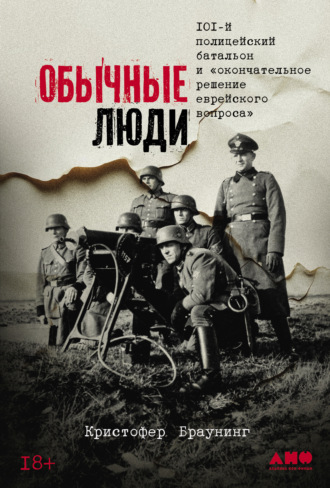

Обычные люди: 101-й полицейский батальон и «окончательное решение еврейского вопроса»

Кристофер Браунинг

Обычные люди: 101-й полицейский батальон и «окончательное решение еврейского вопроса»

Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436–ФЗ от 29.12.2010 г.)

Переводчик: Максим Коробов

Научный редактор: Илья Альтман, канд. ист. наук

Редактор: Наталья Нарциссова

Издатель: Павел Подкосов

Руководитель проекта: Александра Кaзакова

Арт-директор: Юрий Буга

Корректоры: Ольга Бубликова, Ирина Панкова

Верстка: Андрей Ларионов

Иллюстрация на обложке: United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of Michael O'Hara

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

© Christopher Browning, 1992, 1998, 2017

The original publisher is Avid Reader Press, an Imprint of Simon & Schuster, Inc.

© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2025

⁂

Раулю Хильбергу

посвящается

Предисловие

К середине марта 1942 года погибли 20–25% всех жертв Холокоста, но 75–80% были еще живы. Однако всего через 11 месяцев, к середине февраля 1943 года, процентное соотношение изменилось на прямо противоположное. В ходе короткой, но интенсивной волны массовых убийств произошли главные события Холокоста, и основной их ареной стала Польша. К марту 1942 года, после двух с половиной лет невыносимых тягот, лишений и гонений, там все еще сохранялись крупные еврейские общины. По прошествии 11 месяцев уцелеют лишь жалкие остатки польского еврейства, чудом выжившие в нескольких еще функционирующих гетто и трудовых лагерях. Иными словами, немецкая агрессия против евреев в Польше представляла собой не последовательную программу действий, поэтапную и растянутую во времени, а блицкриг – массированную атаку, потребовавшую мобилизации большого количества ударных соединений. К тому же эта атака развернулась именно тогда, когда в войне на Восточном фронте произошел перелом, – в период, начавшийся с нового броска немцев в направлении Крыма и Кавказа[1] и закончившийся разгромным поражением под Сталинградом.

Но если наступление немецкой армии в 1942 году в конечном итоге потерпело неудачу, то блицкриг против евреев, особенно в Польше, достиг своей цели. Нам давно известно, как именно их убивали в крупных гетто, прежде всего в Варшаве и Лодзи. Но большинство польских евреев проживало в небольших городках и поселках, где они зачастую составляли более 30%, а в некоторых случаях даже 80 или 90% жителей. Каким же образом нацистам удалось организовать истребление столь широко распространенного еврейского населения? И откуда в решающий период войны они смогли взять людские ресурсы для реализации этой масштабной задачи? Личный состав, обслуживавший лагеря смерти, был совсем немногочислен. Для «зачистки» небольших гетто – для того чтобы изолировать, а затем либо депортировать, либо расстрелять основную массу польского еврейства, – требовалось гораздо больше исполнителей{1}.

Поиск ответов на эти вопросы привел меня в городок Людвигсбург, расположенный неподалеку от Штутгарта. Здесь находится Федеральный центр расследования преступлений национал-социализма (Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen). Просматривая обширное собрание обвинительных заключений и приговоров, вынесенных почти по каждому процессу о нацистских преступлениях в отношении польских евреев, я впервые наткнулся на судебное решение, касающееся 101-го резервного полицейского батальона – одного из подразделений германской полиции порядка.

До этого я почти 20 лет изучал архивные документы и протоколы судебных заседаний по делам о Холокосте, но именно этот обвинительный акт произвел на меня особенно сильное впечатление. Никогда прежде я не сталкивался с тем, чтобы человеческий выбор сопровождался столь драматическими событиями и столь откровенными свидетельствами, по крайней мере некоторых из преступников. Никогда прежде я не наблюдал картину ужасающих преступлений Холокоста, сквозь которую столь явно проглядывали человеческие лица убийц.

Из обвинительного акта, содержавшего весьма обширные дословные цитаты из протоколов досудебных допросов членов батальона, сразу же становилось ясно, что дело основано на необычайно большом количестве свидетельских показаний. Более того, многие из этих свидетельств заставляли буквально «ощущать» прямоту и искренность, которые отсутствовали в потоке самооправданий, отговорок и лжи, столь часто встречающихся в документах подобного рода. Следствие по делу 101-го резервного полицейского батальона длилось целых десять лет (с 1962 по 1972 год) и велось Государственной прокуратурой (Staatsanwaltschaft) города Гамбург. Это ведомство, пожалуй, одна из самых усердных и преданных своему делу прокуратур Федеративной республики, занимающихся расследованием нацистских преступлений, – по-прежнему хранило в своем архиве судебные протоколы по этому процессу, и мне удалось получить разрешение на ознакомление с ними.

В отличие от очень многих подразделений нацистских убийц, личности которых удается установить далеко не всегда, в случае 101-го резервного полицейского батальона в распоряжении следователей оказался полный список кадрового состава. Поскольку большинство этих людей были уроженцами Гамбурга (а во время расследования многие из них по-прежнему проживали в городе), мне удалось изучить протоколы допросов 210 из почти 500 человек, числившихся в подразделении в июне 1942 года, когда оно в полном составе было направлено в Польшу. Это собрание протоколов давало вполне представительный набор статистических данных, касавшихся возраста, членства в партии и в СС, а также социального происхождения подсудимых. Кроме того, примерно 125 свидетельств содержали информацию, позволяющую сделать подробную сюжетную реконструкцию событий и проанализировать взаимоотношения внутри этого подразделения.

На самом базовом уровне Холокост представлял собой процесс, в ходе которого одни люди на протяжении длительного периода времени совершали массовые убийства других людей. Низовые исполнители превращались в профессиональных убийц. Пытаясь писать о подразделении, состоявшем из таких людей, историк сталкивается с многочисленными трудностями, в том числе с проблемой источников. В отличие от многих других истребительных подразделений, действовавших на территории СССР, в случае со 101-м резервным полицейским батальоном имеется слишком мало современных событиям документов, и ни один из них не касается непосредственно массовых убийств, совершенных его членами{2}. Рассказы горстки уцелевших евреев помогли установить даты и масштаб карательных акций в некоторых из населенных пунктов, где действовал батальон. Но, в отличие от свидетельств тех, кому удалось выжить в гетто и лагерях и кто благодаря длительному контакту с преступниками мог указать на самых заметных из них, очевидцы мало что могли рассказать нам о кочующем подразделении, таком как 101-й резервный полицейский батальон. Неизвестные люди приезжали, выполняли свою кровавую работу, а затем уезжали. Нередко выжившие не могли вспомнить даже отличительный зеленый цвет униформы полиции порядка, чтобы можно было установить род войск, к которому относилось участвовавшее в акции подразделение.

Поэтому, рассказывая о 101-м резервном полицейском батальоне, я в значительной степени опираюсь на протоколы следственных действий и допросов, проведенных в 1960-х годах в отношении примерно 125 человек. Историк, стремящийся к определенности, может смутиться, читая об одних и тех же событиях, пережитых 125 разными людьми и представленных в том виде, в котором они преломились в их памяти спустя 20 лет. Каждый из этих людей играл свою особую роль. Каждый наблюдал разные события и детали и поступал по-разному. Каждый позднее забыл или постарался забыть определенные аспекты деятельности батальона или же запомнил их по-своему. Таким образом, показания с неизбежностью складываются в запутанный набор разных точек зрения и индивидуальных воспоминаний. Парадоксально, но у меня была бы иллюзия лучшего понимания того, что происходило с батальоном, если бы я прочел подробные воспоминания одного-единственного человека, а не 125.

Помимо различий в оптике восприятия и воспоминаниях, необходимо учитывать обстоятельства, в которых давались эти показания. Некоторые из допрашиваемых откровенно лгали, поскольку опасались юридических последствий, в случае если расскажут правду так, как они ее помнили. Не только подавленные или искаженные воспоминания, но и сознательная ложь определенно влияли на рассказы свидетелей. Кроме того, следователи задавали вопросы, руководствуясь своей главной задачей – сбором фактов по конкретным подсудным преступлениям, совершенным конкретными людьми. Они не занимались систематическим расследованием более широких, нередко более психологичных и субъективных сторон деятельности полицейских, которые представляют ценность скорее для историка, чем для юриста.

Как это всегда бывает при использовании множества источников, весь массив свидетельств необходимо было тщательно просеять и взвесить, оценив надежность каждого из них. При этом значительную часть показаний приходилось частично или полностью отвергать в пользу противоречащих им. Во многих случаях выбор был однозначен и очевиден, но в некоторых сделать его было довольно трудно. Притом что я всегда старался сохранять максимальную объективность, временами выбор совершался инстинктивно, хотя и безотчетно. Вероятно, другие историки, работая с тем же материалом, пересказали бы эти события в несколько ином виде.

В последние десятилетия интерес профессиональных историков все чаще направлен на то, чтобы писать историю «снизу вверх», реконструировать жизнь и переживания людей, чему доминировавшая прежде история большой политики и высокой культуры почти не уделяла внимания. В Германии, в частности, эта тенденция вылилась в практику написания Alltagsgeschichte («истории повседневности»), что достигалось путем «насыщенного описания» событий, затрагивавших народные массы. Но когда такой подход применялся к эпохе Третьего рейха, некоторые критиковали его как уход от ответственности и стремление отвлечь внимание от ужасов нацистской политики геноцида, направив его на те аспекты повседневной жизни, которые почти не претерпели изменений при новом режиме. В этом свете сама попытка написать тематическое исследование или микроисторию отдельно взятого батальона могла бы вызвать у некоторых людей возражения.

Однако с методологической точки зрения «история повседневности» нейтральна. Она становится попыткой «нормализовать» Третий рейх лишь в том случае, если не удается в рамках этой истории показать, до какой степени преступная политика режима пронизывала ежедневное существование людей под властью нацистов. В частности, для немецких оккупантов на территории завоеванных стран Восточной Европы – а это были буквально десятки тысяч людей из всех слоев общества – проводимая режимом политика массовых убийств не была чем-то из ряда вон выходящим и исключительным, чем-то, что почти не имело отношения к обычной жизни. Как показывает история 101-го резервного полицейского батальона, массовые убийства и обычный житейский распорядок сливались воедино. Сама нормальность стала совершенно ненормальной.

Еще одно возможное возражение против подобного рода исследований касается уровня сопереживания по отношению к преступникам, что неизбежно при попытке понять их. Совершенно ясно, что написание подобной истории требует отказа от демонизации. Полицейские батальона, проводившие массовые расправы и депортации, а также те немногие из их числа, кто отказывался или уклонялся от участия, были человеческими существами. Приходится признать, что, оказавшись в аналогичной ситуации, я стал бы либо убийцей, либо уклонистом. Это необходимо для того, чтобы наилучшим образом понять и объяснить поведение и тех и других. Такое признание действительно означает попытку сопереживания. Но чего я не принимаю, так это старых клише о том, что объяснить – значит оправдать, а понять – значит простить. Объяснение не равно оправданию, понимание не равно прощению. Без попытки понять преступников как людей невозможным было бы не только это исследование, но и любой рассказ о виновниках Холокоста, претендующий на что-то большее, чем одномерная карикатура. Незадолго до гибели от рук нацистов французский историк еврейского происхождения Марк Блок писал: «…в наших трудах царит и все освещает одно слово: “понять”»{3}. Именно этой заповеди я пытался следовать, работая над книгой.

Доступ к протоколам допросов был предоставлен мне с одним условием, и о нем необходимо сказать. Правила и законы в отношении защиты частной жизни в Германии становятся все более жесткими, особенно в последние несколько лет. Федеральная земля Гамбург и ее судебные архивы здесь не исключение. Поэтому, прежде чем получить разрешение на ознакомление с делом 101-го резервного полицейского батальона, я должен был пообещать, что не стану использовать подлинные имена подсудимых. Имена командира батальона майора Вильгельма Траппа и трех ротных командиров – капитана Вольфганга Хоффмана, капитана Юлиуса Волауфа и лейтенанта Хартвига Гнаде – фигурируют в других документах, хранящихся в архивах за пределами Германии. Я использовал их подлинные имена, поскольку в этом случае о конфиденциальности, которую можно было бы нарушить, речи уже не идет. Однако для всех других бойцов батальона, появляющихся на страницах этой книги, мне пришлось использовать псевдонимы (при первом упоминании они обозначены звездочкой). В примечаниях авторы показаний обозначаются просто по имени и первой букве фамилии. Но хотя соблюдение конфиденциальности и использование псевдонимов кажется мне прискорбным ограничением, налагаемым на историческую достоверность, я не думаю, что это мешает исследованию быть честным и полезным в качестве исторического труда.

В своих изысканиях и работе над книгой я получил неоценимую помощь от целого ряда лиц и организаций. Оберштатсанвальт (старший прокурор) Альфред Штрайм предоставил мне доступ к необыкновенно богатому собранию немецких юридических документов, хранящихся в Людвигсбурге. Старший прокурор Хельга Грабиц подвигла меня на исследование судебных протоколов в Гамбурге, поддержала мою заявку на получение доступа к ним и великодушно помогала мне во время моего пребывания в этом городе. Тихоокеанский Лютеранский университет профинансировал две мои поездки в Германию для работы в архивах на начальном и завершающем этапах исследования. Фонд Александра фон Гумбольдта, со своей стороны, помог совершить еще одну рабочую поездку в Германию. Основной объем исследовательской и писательской работы был выполнен во время творческого отпуска, предоставленного Тихоокеанским Лютеранским университетом, и при поддержке научного гранта по программе Фулбрайта. Дэниэл Краускопф, исполнительный секретарь Американо-Израильского образовательного фонда, заслуживает особой благодарности за содействие моим научным изысканиям как в Израиле, так и в Германии.

Питер Хейс из Северо-Западного университета и Сол Фридлендер из Калифорнийского университета дали мне возможность представить первые результаты исследований на конференциях, организованных ими в своих образовательных учреждениях. Множество друзей и коллег терпеливо выслушивали, высказывали замечания и морально поддерживали меня во время работы над книгой. Отдельного упоминания заслуживают Филип Нордквист, Деннис Мартин, Одри Юйлер, Роберт Хойер, Ян Кершоу, Роберт Геллатли, Иегуда Бауэр, Дина Порат, Майкл Маррус, Беттина Берн, Джордж Мосс, Элизабет Домански, Гитта Серени, Карло Гинзбург, а также покойный Уве Адам. Я в особом долгу перед Раулем Хильбергом. В 1982 году он привлек внимание к тому, насколько важную роль в «окончательном решении еврейского вопроса» сыграла полиция порядка, чем в очередной раз задал повестку для дальнейших исследований Холокоста{4}. Позднее он выразил личную заинтересованность в публикации этого исследования. Посвящая ему эту книгу, я не претендую на то, чтобы в полной мере выразить все мое уважение и признательность за столь действенную помощь – как сейчас, так и на прежних этапах моей карьеры. За неустанную поддержку и понимание я особенно благодарен своей семье, которая терпеливо перенесла период созревания еще одной моей книги.

Такома, ноябрь 1991 годаГлава 1

Однажды утром в Юзефуве

Ранним утром 13 июля 1942 года личный состав 101-го резервного полицейского батальона, казармы которого размещались в большом кирпичном здании школы в польском городке Билгорай, был поднят с коек. Это были семейные мужчины среднего возраста, уроженцы Гамбурга, представители рабочего и низших слоев среднего класса. Их сочли слишком старыми для службы в вермахте, поэтому они были призваны в полицию порядка. По большей части это были новобранцы без малейшего опыта службы на оккупированных территориях. В Польшу они прибыли менее чем за три недели до описываемых событий.

Когда полицейские залезали в ожидавшие их грузовики, было еще темно. Каждому выдали дополнительный боезапас, а кроме того, в грузовики загрузили какие-то коробки{5}. Батальон направлялся к месту проведения своей первой крупной акции, но о том, что им предстоит, никто из новобранцев не знал.

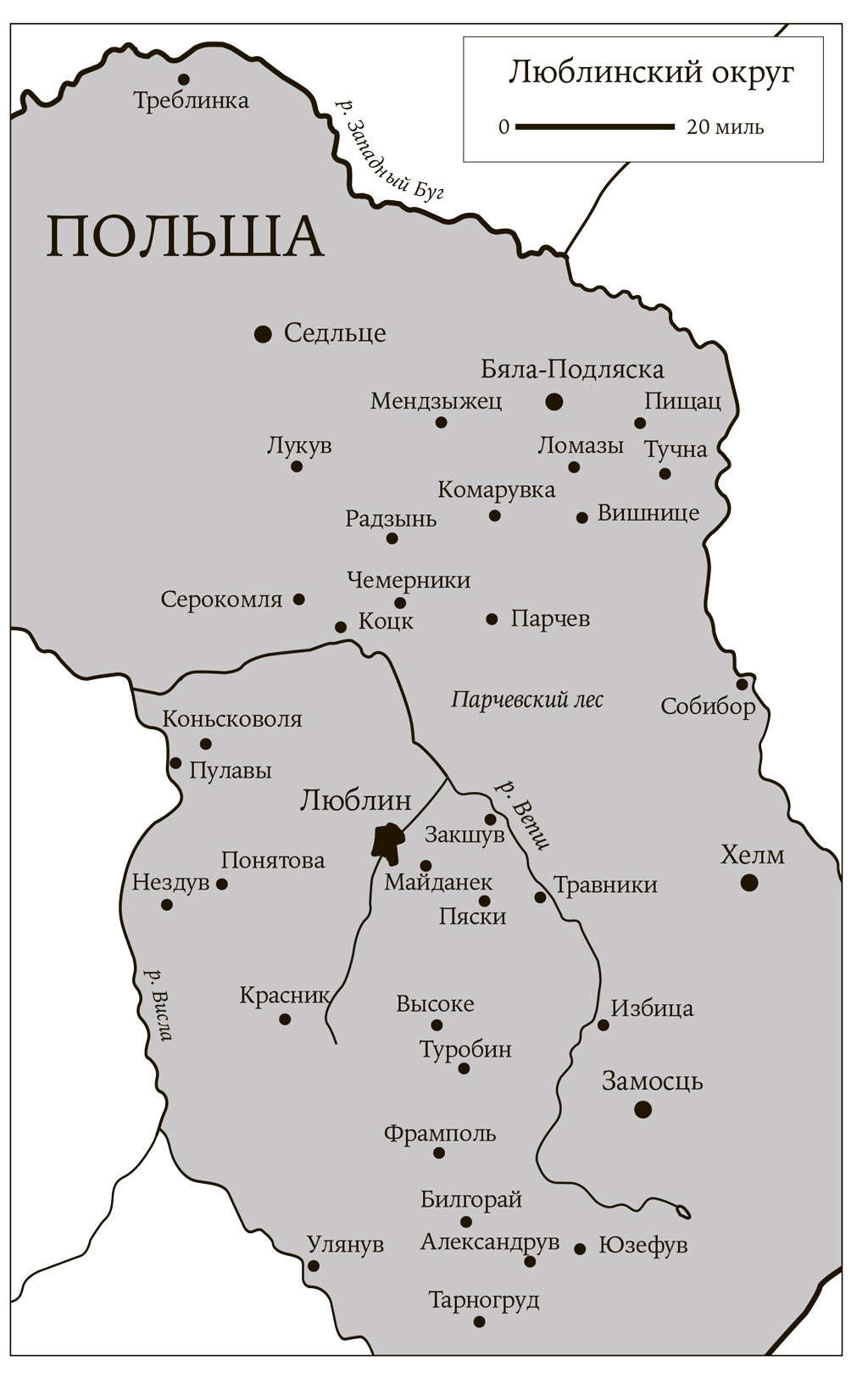

В темноте колонна грузовиков выехала из Билгорая и двинулась на восток по тряской гравийной дороге. Ехали медленно, и прошло полтора-два часа, прежде чем они прибыли к месту назначения – деревне Юзефув, расположенной всего в 30 километрах от Билгорая. Уже начинало светлеть, когда колонна остановилась на окраине Юзефува. Это была типичная польская деревенька со скромными белыми домами, крытыми соломенными крышами. Среди ее жителей было 1800 евреев.

В деревне царила полная тишина{6}. Бойцы 101-го резервного полицейского батальона высадились из грузовиков и выстроились полукругом перед своим командиром майором Вильгельмом Траппом – 53-летним опытным полицейским, которого подчиненные с любовью называли «папа Трапп». Наступил момент, когда Трапп должен был обратиться к бойцам и разъяснить им задачу, поставленную перед батальоном.

Трапп был бледен и нервничал, его голос дрожал, а в глазах стояли слезы. Было заметно, каких усилий ему стоило держать себя в руках, пока он говорил. Батальону, произнес он удрученно, предстоит выполнить крайне неприятную задачу. Лично ему эта задача совершенно не по нраву, и, разумеется, все это весьма прискорбно, но приказ поступил с самого верха. Если бойцам станет от этого легче, пусть вспомнят о том, что прямо сейчас в Германии бомбы падают на головы женщин и детей.

Затем он перешел непосредственно к делу. Евреи подбили американцев объявить бойкот, нанесший ущерб Германии, – так вспоминал слова Траппа один из полицейских. В деревне Юзефув были евреи, связанные с партизанами, – об этих его словах позже свидетельствовали еще два человека. Батальону приказано схватить этих евреев. Трудоспособных мужчин нужно отсортировать и направить в рабочий лагерь. Остальных – женщин, детей и пожилых – батальон должен расстрелять на месте. Объяснив, что предстоит его подчиненным, Трапп затем сделал им необычное предложение: если кто-то из старших по возрасту бойцов чувствует, что не способен выполнить поставленную перед ним задачу, он может сделать шаг вперед{7}.

Глава 2

Полиция порядка

Как же случилось, что батальон, сформированный из немолодых резервистов, летом 1942 года оказался в польской деревне Юзефув, имея приказ расстрелять около полутора тысяч евреев? Чтобы ответить на этот вопрос, вначале необходимо пояснить, как именно была учреждена полиция порядка (Ordnungspolizei, Orpo – орпо) и какую роль она сыграла в нацистской политике уничтожения евреев в Европе.

Полиция порядка возникла в Германии в результате третьей попытки в период между двумя мировыми войнами создать крупные полицейские формирования с армейской подготовкой и вооружением{8}. После поражения в Первой мировой в Германии разразилась революция. По мере разложения армии боевые офицеры и государственные чиновники, опасаясь, что их вот-вот сметут революционные силы, занялись организацией контрреволюционных военизированных подразделений – фрайкоров (Freikorps – свободный корпус, добровольческий корпус). После того как в 1919 году ситуация в стране стабилизировалась, многие из фрайкоровцев влились в ряды обычной полиции, став основой крупных полицейских формирований, которые находились на казарменном положении и были всегда под рукой на случай возникновения новой революционной угрозы. Однако в 1920 году Союзные державы потребовали распустить эти полицейские части, видя в них угрозу нарушения статьи Версальского договора, согласно которой численность регулярной немецкой армии не должна была превышать 100 000 солдат.

После того как в 1933 году в стране установился нацистский режим, была создана «полицейская армия» (Armee der Landespolizei), насчитывавшая 56 000 человек личного состава. Эти подразделения размещались в казармах и проходили полноценную военную подготовку в рамках программы скрытого перевооружения. Когда в 1935 году Гитлер открыто отказался от соблюдения пунктов Версальского договора, предусматривавших разоружение Германии, и вновь ввел призыв на военную службу, эта «полицейская армия» влилась в состав быстро растущей регулярной армии, обеспечив ее офицерскими и унтер-офицерскими кадрами. «Полицейская армия» сыграла совсем не малую роль в деле подготовки будущих армейских офицеров. По состоянию на 1942 год не менее 97 генералов вермахта имели опыт службы в «полицейской армии» в 1933–1935 годах{9}.

Решение о сохранении в составе полиции крупных военизированных формирований было принято не раньше 1936 года. В тот год Генрих Гиммлер, на тот момент уже занимавший должность главы СС, был назначен шефом германской полиции. Гиммлер разделил ее на две части, командование обеими осуществлялось из Берлина. Главное управление полиции безопасности (Sicherheitspolizei) возглавил Рейнхард Гейдрих, под его началом находились печально известная тайная государственная полиция (Geheime Staatspolizei, или гестапо), предназначенная для борьбы с политическими противниками режима, и криминальная полиция (Kriminalpolizei, или крипо), занимавшаяся главным образом расследованием неполитических преступлений. Другая служба германской полиции получила название «полиция порядка». Ее главой стал Курт Далюге. В состав полиции порядка вошли муниципальная полиция охраны (Schutzpolizei, или шупо), сельская жандармерия (Gendarmerie), более или менее соответствующая окружным полицейским в США, а также «общинная» полиция (Gemeindepolizei), действовавшая в небольших поселках.

К 1938 году в распоряжении Далюге находилось свыше 62 000 полицейских. Примерно 9000 из них служили в составе полицейских рот, называемых «сотнями» (Polizei-Hundertschaften), по 108 человек в каждой. В каждом из десяти крупных городов Германии три полицейские роты были сведены в еще более крупные «подготовительные отряды полиции» (Polizei-Ausbildungsabteilungen).

В 1938 и 1939 годах численность полиции порядка стремительно росла. Угроза войны подталкивала потенциальных призывников поступать на службу в орпо, ведь молодых полицейских не призывали в армию. Кроме того, полицейские батальоны – подобно частям Национальной гвардии в США – организовывались по региональному принципу, и это, казалось, гарантировало, что альтернативная регулярной армии служба пройдет не только в более безопасных условиях, но и недалеко от дома.