Полная версия

Экономика войны. Реальность генерал-интенданта

Народонаселение, как фактор народного хозяйства (или субъект его) есть главный предмет демографии. Последняя выясняет состояние народонаселения (численность и состав его) и два великих основных факта в жизни народонаселения – именно рост народонаселения и движение его в пространстве. Далее, рассматривая народонаселение, как фактор народного хозяйства, демография 1) выясняет значение народонаселения для производства и соотношение между народонаселением и производительными силами страны, именно путем анализа массы труда в народном хозяйстве и ее факторов; 2) определяет размеры и характер народного потребления в зависимости от численности и состава народонаселения, 3) изучает отношение численности и классового состава народонаселения к социальным условиям распределения и, наконец, 4) определяет значение народонаселения для экономического развития. При этом изучаются и те влияния, которые оказывают на перечисленные выше основные явления народно-хозяйственной жизни перемены, происходящие в распределении в стране народонаселения, именно вследствие его передвижения и расселения.

Говоря о народонаселении с точки зрения экономики войны, прежде всего необходимо выдвинуть народно-хозяйственную точку зрения. Важно дать себе ясный отчет в основных явлениях народонаселения (его численность, плотность, состав, движение) в их отношениях к народному хозяйству вообще, иначе рассмотреть народонаселение, как фактор народного хозяйства (см. выше).

Далее, война предъявляет известные требования к стране, к народному хозяйству ее, и первое требование относится к численности и качествам личного состава. В ответ на это требование страна раскрывает необъятные на первый взгляд круги своего народонаселения. Чтобы образовать личный состав и выбрать подходящий материал, очевидно, необходимо руководиться опять-таки представлением о численности и составе народонаселения, его занятиях, квалификации и географическом распределении в стране. Но привлекая народонаселение к несению воинской повинности, необходимо знать и о последствиях этого для народного хозяйства. Необходимый, заранее определенный, план как привлечения населения, так и использования его в течение войны, когда значительная часть населения, не призванная непосредственно под знамена, отвлекается государством от своей нормальной деятельности для службы и работы в тылу, должен непременно считаться с указанными последствиями для народного хозяйства в целом. Таким образом, план войны должен быть разработан так, чтобы в нем предвиделись все меры, которые необходимо принять в течение развития войны по отношению к народонаселению. Рассмотрим их бегло.

1) Период до войны является периодом подготовки к войне. Важнейшие вопросы этого периода: а) учет потребностей армии, флота и народонаселения, в связи с оценкой имеющихся ресурсов для их удовлетворения во время войны; б) план мобилизации на основе учета численности, возрастных, профессиональных и других групп народонаселения.

2) Период войны влечет за собой расширение воинской повинности последовательно на все новые группы населения; возникает трудовая повинность (вопрос: какие группы населения могут и должны быть привлечены к ней). Снабжение населения страны становится все более важной задачей, и вместе с тем необходимые расчеты численности и категорий народонаселения делаются все более неизбежными, принимая в то же время более сложный характер.

3) Период демобилизации после войны (послевоенное переходное время) требует существования разумного плана демобилизации как армии, так и милитаризованного населения. План этот необходим для ослабления тяжести переходного времени. Помимо этого, практикуются так называемые популистские меры (известные мероприятия, как напр., различные льготы и прямые поощрения, по отношению к размножению народонаселения), в виду абсолютной послевоенной убыли населения, вследствие падения рождаемости, роста смертности, в виду нарушения нормального состава народонаселения по полу, возрасту и т. д.

Наконец, в экономику войны должно быть введено и изучение последствий войны, иначе влияния войны на народное хозяйство, и прежде всего, на народонаселение. Изучение народонаселения должно осветить нам влияние войны на численность народонаселения, на его естественное движение (рождаемость, смертность, брачность), на изменения в его составе и в его размещении. Здесь необходимо изучить все изменения и разрушения, какие причиняет народонаселению война, и учесть их последствия. Схема изучения последствий войны для народонаселения:

а) уменьшение народонаселения,

б) изменение его возрастного и полового состава,

в) деморализация и деквалификация народонаселения и

г) перемены в его размещении, – вследствие мобилизаций, военных действий, пленения, эвакуации, болезней, роста преступности и изменения экономических условий существования.

Мы остановились подробнее на отношении изучения народонаселения к экономике войны, именно с целью указать на особенный интерес учения о народонаселении с точки зрения войны. Учение о народонаселении приводит нас в область, где завязываются самые жизненные и роковые узлы военно-политических, военно-экономических и после-военных событий, не говоря уже о том, что географическое и статистическое изучение явлений, происходящих в сфере народонаселения, есть первый шаг на пути изучения сил, средств и ресурсов военной мощи.

При изучении народонаселения важно также различать две точки зрения: точку зрения статики и точку зрения динамики народонаселения. Изучая народонаселение статически, мы рассматриваем его состояние как нечто неизменное для данного текста и момента, т. е. так, как если бы народонаселение находилось в состоянии покоя. Напротив, изучая изменения, происходящие в народонаселении, мы тем самым изучаем его динамически.

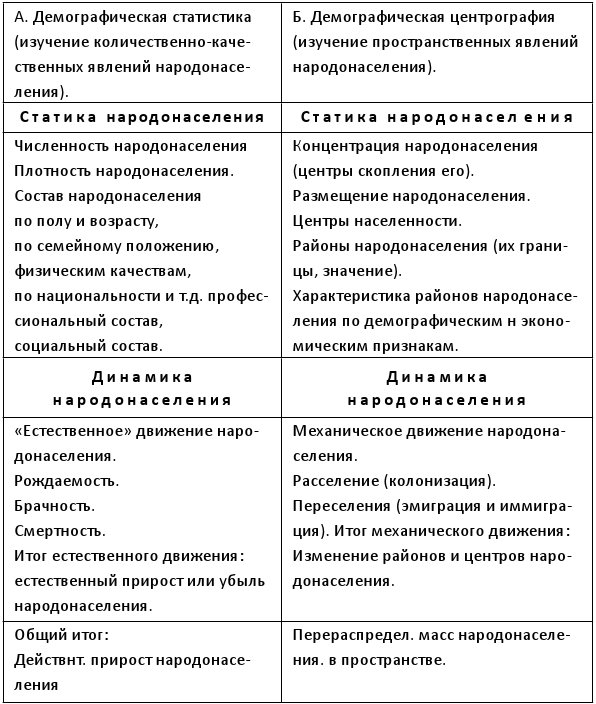

Помимо этого следует различать статику и динамику количественных и качественных явлений народонаселения, а с другой стороны – статику и динамику пространственных (географических) фактов народонаселения. Отсюда мы приходим к нижеследующей схеме демографии.

Демография

Ясно, что народонаселение является главным и единственным источником живой силы для войны. При этом человек обнаруживает себя не только как физическую силу, но также как существо разумное, подвижное, деятельное и живое (гибкость, эластичность потребления, а также и усилий – физиологический момент). Таким образом и численность, и основные физические, социально-экономические и духовные свойства народонаселения представляют для нас исключительный по своей важности интерес.

На первом месте мы должны перечислить те важнейшие категории населения, привлечения которых требует война:

1. Население, способное носить оружие. Разнообразие современных видов оружия требует детального выяснения предъявляемых к гражданам требований в смысле возраста, пола, состояния здоровья, подготовки (в том числе профессиональной) и социального положения. Особого внимания заслуживает рациональный подбор по принципам научной организации труда: Тейлор, Мюнстерберг и т. д.

2. Технический персонал: рабочие фабрик, заводов, рудников и т. д., транспортники, лечебно-санитарный персонал, в особенности квалификация и подготовка их.

3. Сельско-хозяйственное население.

4. Квалифицированные представители науки и техники.

Вторым вопросом является вопрос о важнейших моментах службы населения на войну. В связи с этими моментами должен строиться план привлечения населения в течение длительных периодов как подготовки к обороне, так и ведения войны.

При построении этого плана в его основу должно быть положено целесообразное использование всех социально-экономических свойств населения. Сумма их не представляет из себя бесконечной величины; напротив, в процессе современной войны она быстро исчерпывается, в особенности в связи с теми изменениями, которые в населении вызывает война.

Баланс народного труда, который явился следствием требований войны, для Соед. Штатов в 1917—18 гг. имеет следующий вид:

Пределы использования населения могут касаться доли населения, которая может быть привлечена, продолжительности времени его привлечения (в мирное время), и, наконец, привлекаемых возрастов.

Следующие статистические данные об участии различных стран в войне опубликованы международным бюро труда при Лиге Наций: по количеству мобилизованных во время войны, первое место занимает Франция: число мобилизованных составляет 40,8 % всего мужского населения. Число мобилизованных в Германии – 39,6 % и в Австрии – 39,6 %. Из числа способных к ношению оружия мужчин Франция мобилизовала 59,4 %. По количеству убитых и пропавших без вести первое место занимает Франция, потерявшая 10,6 % населения, затем Германия – 9,6 %. Потери Англии составляют только 5,1 %, а Соединенных Штатов – 0,2 %. По числу увечных первое место занимает Франция – 11,2 % активного мужского населения, а за ней Германия – 7,5 %.

В последние годы войны воевавшие страны, как известно, делали чрезмерные усилия, и даже поднимали вопрос о мобилизации женщин. При этом во Франции было мобилизовано 32 возраста, (с 1900 года и ниже), в Англии – 23 возраста, в Германии – 28 возрастов и т. д. Таким образом, в составе армий Мировой войны имелось значительное число молодежи. Во Франции и Англии были мобилизованы 18‑летние, в Германии даже 17‑летние, в России и Румынии с 19 лет.

3. Транспорт

Современный транспорт есть, в полном смысле слова – дитя последнего столетия. Еще нет ста лет со дня открытия первой железной дороги (1825 г.). Все же железнодорожный транспорт очень стар, если его сравнить с автомобилями и аэропланами, из которых первые появились немногим более 25 лет (1897 г.); а вторые лишь 15 лет тому назад (т. е. в октябре 1908 г.).

Являясь крупным стратегическим фактором в современной войне, усовершенствованный транспорт и его технический и организационный прогресс составляют выдающийся по своей важности, сложности и новизне предмет изучения с военной точки зрения. Таким образом, и экономика транспорта есть одна из исключительно важных глав экономики войны.

Вообще говоря, роль транспорта с военной точки зрения исчерпывается тремя главными моментами:

1. Участием в военных операциях и подготовкой их.

2. Службой по удовлетворению постоянных потребностей армии и

3. Службой по отношению к народному хозяйству страны.

Работа транспорта состоит при этом в перевозке личного состава, материальной части и снабжения, а также перевозке пассажиров (особенно рабочей силы) и грузов страны.

Изучая эту работу с военной точки зрения, важно не только оценить сравнительное место и значение каждого из видов транспорта, но также охватить все виды транспорта, как отдельные части единой системы путей сообщения, в их службе на оборону и по удовлетворению потребностей народного хозяйства.

Необходимые качества транспорта, с точки зрения войны, относятся к характеру его работы (что он может перевозить, – род грузов), размерам его работы, месту осуществления его работы (направление пути, станции и конечные пункты) и времени его работы (когда и в какой срок).

Важнейшие требования, которые война предъявляет транспорту, это 1) скорость, 2) массовый характер перевозок и 3) срочность передвижения и 4) локализация (место) его работы. Первым трем условиям наилучшим образом удовлетворяет механический транспорт, и прежде всего, железнодорожный.

Основные элементы современного усовершенствованного транспорта как нельзя лучше отвечают техническим требованиям войны. Можно сказать, что капиталистическое народное хозяйство через свой транспорт еще раз налагает определенный отпечаток на характер современной войны.

Массовой характер работы, механичность ее, большие затраты на создание основного транспортного капитала, важное место транспортной работы в процессе производства, – эти свойства современного транспорта, а в особенности железнодорожного, объясняют в то же время и глубину, и продолжительность тех потрясений, которые испытывает народное хозяйство, тесно связавшее свою судьбу с развитием и правильным функционированием транспорта.

Достаточно сказать, что например французские железные дороги выполняли во время войны перевозки, превосходящие на 41 % перевозки мирного времени, а на отдельных участках (Северн, ж. д.) даже на 200 %.

Усовершенствованный транспорт и современная война находятся между собою в не менее сложной и неразрывной связи, чем транспорт и народное хозяйство. Усовершенствования транспорта совершенно переменили характер и физиономию войны. С другой стороны определенный тип войны (война социальная, империалистическая, гражданская, война маневренная, позиционная) каждый предъявляет свои особые требования к транспорту, создает особые условия его работе.

С точки зрения военно-экономической стратегии, имеет значение не только участие транспорта в военных операциях, но также изыскание средств защиты или уязвимости путей сообщения. О последнем можно говорить не только в смысле прямого их разрушения, но и также в смысле всякого планомерного нарушения нормальной работы транспорта (напр., путем расстройства его снабжения и т. п.). Особое значение представляют пути сообщения (напр., жел. дор.) и с точки зрения военного или революционного захвата неприятельской территории, а равно и ее обороны.

В период подготовки к войне надлежащая подготовка транспорта представляет весьма важную задачу. Следует отметить, что в развитии жел. дорог стихийные процессы вообще уступают место плановым элементам и сознательному руководству.

Важнейшим видом транспорта в нашей стране служит железнодорожный. Рассмотрим его поэтому более подробно.

Мировую войну часто определяли, как железнодорожную, да и не без основания, так как большинство операций и боев находились в непосредственной зависимости от провозоспособности железных дорог, – пишет генерал Гренер (известный руководитель Кriegsamta, учрежденного в 1916 г. и автор сочинения о «железных дорогах как факторе политики»).

Если в прежних войнах железные дороги принимались в расчет, почти исключительно, как средство снабжения армии продовольствием, артиллерийскими припасами и снаряжением, а также для эвакуации раненых, больных и пленных, то в мировую войну стратегическое и тактическое использование железных дорог при операциях и в бою выступило на передний план».

«Железные дороги в современном ведении войны должны рассматриваться, как часть живой силы народа. Современные операции вообще нельзя выполнить посредством сил ног человека. Где нет никаких железных дорог, нельзя вести войну, нельзя бить. С миллионными армиями можно быть готовым только посредством железных дорог».

Французский военный писатель, ген. Рагено выражается так: «Железные дороги суть единственное орудие стратегического маневра большого размаха, адекватное (стоящее на уровне, соответствующее) и размерам действующих сил, и современным фронтам».

С технической точки зрения железнодорожный транспорт представляет сложный аппарат, почти механизм, работа которого должна производиться с точностью машины, а вместе с тем может быть и учтена с большой точностью заранее, что чрезвычайно важно с точки зрения плана перевозок в мобилизационный период войны.

Важнейшие моменты службы железных дорог во время войны:

1. Мобилизация армии и флота в начале войны и первоначальное стратегическое развертывание.

Ле-Энаф различает здесь перевозки прикрытия и перевозки сосредоточения. Так во Франции, в 1914 г., перевозки войск прикрытия, выполненные без значительного сокращения движения, без шума и законченные 3 августа около часа ночи, потребовали различного напряжения от различных дорог: 16 пар поездов на линии Париж – Орлеан, 28—на правительственной сети, 92—на Северных жел. дорогах (по последним было перевезено 650 офицеров, 26.000 солдат, 13.000 лошадей. 1.100 орудий, зарядных ящиков и повозок); 144 поезда на сети Париж – Лион – Средиземное море; на Восточных жел. дорогах пропущено было 293 поезда груженых и 245 порожних. Эти перевозки шли по определенному числу направлений, следовавших, в главных чертах, перпендикулярно к границе. (указ, соч., стр. 33).

Число поездов по сосредоточению французских армий было весьма значительно. Исключая войска, не требовавшие перевозок, необходимо было перевезти свыше 1.200.000 человек, около 40.000 лошадей и 80.000 повозок. «Вот краткие примеры: на Северн, жел. дорогах прошло 1.012 поездов, перевезших 439.135 человек, 117.601 лошадь, 22.545 повозок или орудий и 4.457 тонн грузов. На Париж-Орлеанской сети прошло около 2.000 поездов в составе 57.000 вагонов, которые перевезли 600.000 офицеров и солдат, 144.000 лошадей и 40.000 повозок или орудий. Правительственные жёл. дороги отправили 1.185 поездов. Жел. дороги Париж – Лион – Средиземное море отправили 3.065 поездов, не считая 239 поездов, потребовавшихся для перевозки Алжирских дивизий и Альпийской дивизии» (стр. 47).

2. Значительные переброски войск и материальной части по стратегическим соображениям во время войны.

Так, чтобы сосредоточить в Шампани массу в 820.000 человек и 290.000 лошадей, которые должны были принять участие в наступлении, одна лишь сеть Северных жел. дорог отправила 2.073 поезда с войсками. Во время сражения у Вердена, Восточные жел. дороги пропустили 3.592 поезда с войсками, последовательно доставивших все назначенные для атаки дивизии французской армии. Для операций на р. Сомме оперативные перевозки были еще значительнее и потребовали 6.768 поездов (Энаф, стр. 112).

3. Постоянное обслуживание действующей армии во время войны (снабжение, оборудование фронта, воинские пополнения, перевозка отпускных и т. д.).

Так, во Франции было возможно удовлетворять потребности снабжения 6 миллионов бойцов, французов, бельгийцев, англичан, американцев, по меньшей мере миллиона лошадей; питать десятки тысяч орудий всех калибров, не говоря уже о ручном оружии и ручных гранатах.

«В 1914 г. в течение пяти месяцев, на Северных и Восточных жел. дорогах было в обращении около 12.000 поездов снабжения, число их в 1915 г. возросло до 65.000 поездов или 180 в сутки; в 1916 г. дошло до 84.500 или в среднем 231 поезд в сутки. В 1917 г. было некоторое уменьшение, зависевшее от обстоятельств: их было только 72.000. Но за первые 6 месяцев 1918 г. число поездов дошло до 45.000, при лучшем использовании при этом подвижного состава». (Ле Энаф, стр. 82, см. также приложение к нашей книге, п. 3 стр. 502).

При выполнении плана снабжения в начале войны до 30 сентября 1914 г. для продовольствия одного лишь укрепленного лагеря Парижа, только одни жел. дороги Париж – Орлеан должны были перевезти 11.700 тонн зерна, 66.000 фуража, 117.000 быков, 211.000 баранов и свиней. Правительственные жел. дороги, за тот же период и для той же цели, сформировали 271 поезд, из них 229 между 20 авг. и 8 сент., с общим оборотом в 11.237 вагонов.

Наконец, работы по оборудованию фронта, которые развивались непрерывно, потребовали все возрастающего числа перевозок, размера которых никто не мог предвидеть заранее. Бревна, рамы, колья, проволока, инструменты и проч. составили огромное количество груза. В продолжение зимы 1917—18 гг. требовалось ежемесячно 6.000 тонн колючей проволоки, 1.500 тонн обыкновенной проволоки, миллион бревен, 1.500.000 деревянных кольев, 30.000 куб. метров деревянных рам, 55.000 листов плотного железа, 25.000 листов полукруглого железа, 100.000 куб. метров строительного леса, 10.000 тонн цемента, 8 миллионов земляных мешков и т. д., (стр. 75).

4. Эвакуация населения в начале войны и во время войны, а также постоянная эвакуация раненых и всего обременяющего армию.

«Необходимо было также отсылать внутрь страны все непригодное для армий: изношенные предметы для их починки или для фабричной переделки в новые запасы, тару и т. п. Эта одна категория перевозок требовала ежедневно около 400 вагонов».

К этого же рода перевозкам, идущим в направлении от фронта, следует отнести также отправление военнопленных (стр. 90).

5. Демобилизация армии в конце войны.

6. Обслуживание населения и промышленности.

7. Перевозки, необходимые по политическим и экономическим соображениям. К этим перевозкам отнесем и перевозки беженцев, напр., бельгийского населения в начале войны. Точно так же Италия должна была пропустить транзитом из Франции в Салоники (с декабря 1916 г.) более 500.000 солдат и свыше 40.000 тонн материалов (см. Revue de deux mondes, 1920, V. 56, стр. 294).

Важнейшие элементы, состояние и свойства которых должны быть известны и которые позволяют судить о размерах работы железных дорог для войны:

1) Пути сообщения, их направление, свойства и пропускная способность; 2) железнодорожные станции и оборудование их; 3) подвижной состав (паровозы, вагоны, их число, свойства, общая провозная способность) и 4) надлежаще обученный и опытный технический персонал.

По отношению ко всем этим элементам война выдвигает особые требования и ставит вопрос об их планомерной подготовке и использовании.

Железные дороги, вообще говоря, представляются средством совершать массовые перевозки тяжелых грузов, с большими скоростями. От железной дороги требуется, с точки зрения количества ее работы, два качества:

1) она должна быть в состоянии пропускать определенное число поездов заданного состава, независимо от того, будет ли совершаться такое движение или нет, и 2) она должна быть снабжена перевозочными средствами для действительного движения известного числа поездов. Первое качество называется пропускной способностью, второе провозною.

«Под категорию устройств, обусловливающих пропускную способность, подходят главным образом неподвижные постоянные сооружения, как-то: путь, станции, водоснабжение, здания, мастерские, депо, пакгаузы и т. п.; под вторую – подвижной состав, оборудование мастерских (станки, инструменты), т. е. такие предметы, количество которых почти прямо пропорционально движению» (Добровольский). Необходимо заметить, что железные дороги отличаются свойством, которое затрудняет их участие в широких операциях маневренной войны, именно деятельность их ограничена определенными районами, так как их главный элемент – путь.

Остальные виды транспорта:

а) Водный транспорт: речной (роль внутреннего водного транспорта для народного хозяйства России: Волга, Мариинская система, Днепр) и морской (его значение, наприм., для Англии и Германии).

б) Гужевой транспорт. Его средства даются средствами местного населения по гужевой повинности (число лошадей, повозок, свободных рук). В условиях гражданской войны этот вид транспорта способен играть видную роль.

в) Автомобильный транспорт, а также тракторный (гусеничный) транспорт.

г) Воздушный транспорт.

По отношению к каждому виду транспорта для наших целей необходимо иметь представление о важнейших моментах его службы во время войны и важнейших элементах его, а равно о том значении, которое каждый из них имеет для народного хозяйства. Последнее необходимо в видах выяснения пределов их использования.

Оценить будущее значение железных дорог для войны нелегко. Широкая электрификация, навстречу которой идут железные дороги, наложит определенный отпечаток на их службу во время войны. Но, главное, быстрота железнодорожных перевозок уже не составляет их монополии.

Лорд Монтегью ов Болье (член Института Инж. – Механиков) следующим образом оценивает в 1923 году перспективы автомобильного движения, и уже в ближайшей войне с этими перспективами придется очень считаться:

«Ныне автомобиль сделался одним из важнейших средств передвижения, значение и применимость которого увеличиваются с каждым днем. Грузовые автомобили перевозят в настоящее время ежегодно больший грузовой тоннаж, чем железные дороги. В последние годы произошла некоторая задержка в появлении новых идей и проектов в области автомобильного дела…»

«Но мы имеем ряд возможностей новых изобретений, которые могут приобрести широкое значение». Это касается способов получения питающей энергии, улучшения автошин и рессор, применения для тяжелых грузовых автомобилей большего числа колес, так чтобы их тяжесть распределялась на 6,8 или еще больше колес».

«Фактически автомобиль является единственным осуществлением идеального способа перевозки, который можно выразить в словах: «один раз садиться, один раз выходить».

«Я уверен, – продолжает Монтегью, – что в ближайшем будущем появятся авто, одинаково годные как для движения по шоссе, так и по рельсам. В непосредственной связи с будущностью автомобилей стоит улучшение проезжих дорог… Искусство мощения дорог делает большие успехи, и способные к сопротивлению гладкие поверхности, обладающие большой прочностью и не пропускающие воду, в настоящее время покрывают большинство военных дорог Великобритании. Мы стоим у начала эры шоссейного транспорта и для всех относительно близких расстояний, примерно до 100 миль, дорожный транспорт докажет, быть может, свою большую пригодность по сравнению с рельсовым». (Кейнс, стр. 14–15).