Полная версия

Экономика войны. Реальность генерал-интенданта

Таким образом, общий закон развития военной техники (как и техники вообще) состоит в непрерывной и ожесточенной борьбе за дальнейшее усовершенствование, причем в этой борьбе технические усовершенствования лишь временно могут сделаться исключительным и монопольным достоянием одной из сторон.

Лефебюр в своей «химической стратегии» (Загадка Рейна) говорит: «Опасный и упорно действующий газ, который решительно опрокинет методы ведения будущей войны, будет, быть может, получен путем легкого изменения совершенно безвредного состава; в сравнении с другими областями науки органическая химия обладает бесконечной гибкостью, способной в сравнительно короткое время повести к открытиям, могущим опрокинуть все современные положения». См. в особенности главу 6‑ю его книги («О борьбе за инициативу»).

а. Отношение техники к остальным элементам военной мощи. Мы уже видели отношение между техникой и численностью. Каждый дальнейший шаг техники в области разрушения или подвижности влечет за собой новый взрыв бешеного соревнования сторон в сфере численности. В свою очередь, невозможность доводить численность дальше известного предела вызывает потребность в дальнейшем новом усовершенствовании средств военной техники и, следовательно, побуждает к дальнейшему росту техники. Словом, численность и техника взаимно дают друг другу постоянные побудительные толчки к увеличению первой и к прогрессу второй, толчки, как бы подчиненные закону нарастающего действия (рост снежной лавины, рост капитала по сложным процентам и т. п.).

Аналогичным представляется нам влияние численности на технику средств передвижения, технику средств сообщения и передачи известий и технику средств военной промышленности. Требования, предъявляемые к технике передвижения, сообщения, известий и военной промышленности, имеют тенденцию увеличиваться вместе с ростом численности армии.

Стратегическая подвижность, значение которой растет вместе с увеличением театра войны, также находится в прямой взаимной связи с прогрессом техники средств передвижения, а косвенно через последнюю, а равно и через задачи снабжения, в связи с общей техникой военной промышленности.

Необходимость сложной организации армии, как увидим ниже, сильно повышает военно-политическое значение техники средств сообщения и передачи известий, а через последнюю еще раз стимулирует развитие техники военной промышленности.

Вопросы снабжения стоят также в прямой и взаимной зависимости с техникой. Если современная сложная машина армии делает все более обширными и насущными вопросы снабжения, то и рост задач снабжения армии всем необходимым в свою очередь усиливает военное значение удовлетворительной техники всей военной промышленности, в особенности же той, которая производит разнообразные агенты разрушения (снаряды), возобновляет изношенные и попорченные части аппаратов и дает питательную силу средствами передвижения (топливо).

Сложность вопросов снабжения, в связи с обширностью театра войны, выдвигает, наконец, с большой силой требование надлежащей техники средств передвижения, а косвенно через последнюю, техники средств военной промышленности.

б. Требования военной техники к экономическим факторам и к экономическим ресурсам.

Мы рассмотрим здесь лишь прямые требования военной техники, так как косвенные ее требования, можно смело сказать, необозримы, вследствие глубокого и взаимного проникновения техники и экономики и внутренней связи их.

Сводку современных достижений военной техники мы находим у Розье («Развитие военной техники с начала войны 1914 г.» М. 1922). Ближайшие проблемы ее лежат в области пехотного вооружения (и танков), артиллерии, радио-телеграфии, химической войны и морского и воздушного флотов.

В итоге, по мнению автора, технические достижения должны перевернуть направление стратегии и понятие вооруженных сил (см. приложение 2, п. 2).

Техника современной войны, обращаясь к экономике страны» требует высокого и мощного гармоничного развития:

а) Военной промышленности: орудия, ручное оружие, взрывчатые вещества и средства химической войны, снаряды и вспомогательные аппараты; военное судостроение, в том числе и броня; машино – и аппарато-строение (танки, авионы и т. п.).

б) Производства двигателей и подвижного состава, в том числе паровозы, вагоны, авто, аэро, моторы, повозки, судостроение и добычи топлива для них.

в) Производства аппаратов для передачи и размножения известий (помимо того, что война непосредственно отвлекает на свои нужды деятельность почты, телеграфа, радио, телефона и полиграфического производства).

г) Производства технических средств защиты и противодействия.

д) Машиностроительной промышленности и производства оборудования судо – паровозо – вагоно- авто и авио-строительной и военной промышленности.

Все эти требования обращены к народному хозяйству, именно к его промышленности (главным образом военной, химической и машиностроительной) и к естественным ресурсам народного хозяйства, именно, промышленному сырью и топливу всех видов и их разработке.

В некоторых размерах, в виду ограниченности ресурсов отдельной страны и промышленной связи ее с другими странами, требования военной техники удовлетворяются и мировым хозяйством.

Вместе с тем, в силу необходимости финансировать указанные отрасли промышленности, техника предъявляет высокие требования к финансам государства (государственному хозяйству).

4. Снабжение

Уже Клаузевиц писал: «Деятельность по продовольствию войск служит единственно для их сохранения, не смешиваясь с боем. Но забота о продовольствии проникает деятельность военную в ее стратегической части. Говорю в стратегической, потому что соображения о снабжении едва ли могут повлиять на частности боя. Итак, взаимодействие стратегии и части интендантской очень значительно» (стр. 69, рус. пер.). Ф. А. Макшеев говорит в 1913 г.: «Едва ли будет ошибкой сказать: без хорошей администрации (военного хозяйства) не будет хорошей стратегии и хорошей тактики», стр. 1).

Но в наши дни сказать так уже мало. Снабжение технических средств войны само становится видной частью современного боя. «Война «изнашивания» (guегге dusure», – как говорят французы) налагает на начальников крупных единиц определенное требование: иметь многочисленные резервы.

Но если «современное сражение, как наступательное, так и оборонительное, характеризуется своей продолжительностью и быстрым изнашиванием войск», как говорит французская инструкция, то неотъемлемой чертой его служит также массовой характер потребления военных припасов. Вместе с тем, надлежащее массовое снабжение становится первоочередной задачей и требованием войны. Но и период подготовки к бою при современных условиях во всех его операциях также отмечен этим массовым характером задач снабжения (см. о нем приложение 2, п. 4).

Важнейшие виды снабжения:

а) Снабжение личного состава вооруженных сил и военной промышленности: 1. Продовольствие, 2. Обмундирование, 3. Квартирное довольствие и топливо, 4. Денежное довольствие, 5. Санитарная часть (мыло, лекарства, дезинфицирующие средства и прививки). 6. Вооружение.

б) Снабжение технических аппаратов разрушения: 1) Снаряды, 2) Заряды, 3) Запасные части аппаратов, 4) Вспомогательные приборы и т. д.

в) Снабжение технических аппаратов передвижения: 1) топливо, 2) аккумуляторы, 3) запасные части, 4) освещение и т. п.

г) Снабжение средств сообщения (передачи известий): 1) топливо, 2) аккумуляторы, 3) запасные части, 4) бумага, бланки, ленты, краски и т. п.

д) Снабжение армии средствами технической защиты: проволока, противогазовые маски и т. п.

е) Снабжение военной промышленности: 1) промышленное сырье всех видов, 2) топливо, 3) запасные части аппаратов, машин и станков и т. п.

а. Снабжение, как мы видим, непосредственно связано с техникой и численностью. Его задачи усложняются вместе с ростом техники и численности (как личного состава, так и тактических единиц). Отсюда видно, что в современной войне снабжение вместе с ростом техники и численности имеет тенденцию, независимо от прочих факторов, становиться все более сложной и вместе с тем решающей задачей военного дела. Вопросы снабжения становятся при этом центральной проблемой не столько в период создания, сколько в процессе поддержания и развития военного могущества, но всего более во время войны. Политика запасов была бы здесь беcсильна. Только непрерывное и при этом растущее производство в состоянии удовлетворительно решить основную задачу: оказаться сильнее противника в известном месте и в известный момент. Отсюда понятна и та черта современной войны, которую можно было бы назвать автоматичностью развития ее. Раз начатая война, раз опустошенные запасы с логической неизбежностью механизма приводят в движение все деятельные части народного хозяйства, которые в ходе войны все неизбежнее толкаются на путь полной милитаризации (подчинения целям войны). Задачи снабжения усложняют, далее, организацию армии и предъявляют большие требования подвижности (к путям сообщения и работе их). Связь с техникой в наиболее чистом виде выражается во вспомогательных аппаратах разрушения: самозаряжание, средства подачи снарядов и т. п.

В известной мере для разрешения задач снабжения требуется и подготовка театра войны, главным образом путем устройства складов для известных запасов.

Б. Снабжение предъявляет требования:

1) К народному хозяйству, именно, к промышленности, работающей на оборону, в том числе – металлообрабатывающей (снаряды), химической (взрывчатые вещества, фармацевтика, мыло, спички, газы), текстильной, обработке пищевых веществ и т. д., к сельскому хозяйству (его продукты) и к добывающей промышленности (промышленное сырье и топливо).

2) К мировому хозяйству, ввиду ограниченности национальных ресурсов: мировая промышленность, мировое сельское хозяйство, мировые запасы промышленного сырья и топлива и

3) К государственному хозяйству: затраты на приобретение и заготовление предметов снабжения, финансирование соответствующих отраслей промышленности, отказ от некоторых форм доходов и т. п.

5. Организация и связь

Необходимость организации вытекает, как мы видели уже, из факта роста численности армии, увеличения задач снабжения и подвижности, а также из необходимости сочетать различные технические средства борьбы (составные части единой системы военного аппарата) в комбинации, достигающей, при данной обстановке, основной цели, именно сокрушения противника.

Сложность задач организации в военном деле, как известно, вызвала появление особой военной дисциплины: «военная организация». Наряду с общими задачами организации, важными также и с точки зрения государства и народного хозяйства, важнейшими задачами связи и организации служат: связь отдельных родов войск между собой (например, артиллерии с атакующей пехотой и т. п.), связь с наблюдательными пунктами, связь боевых единиц между собой, связь с командованием, с вспомогательными службами и санитарными пунктами и связь с населением (ср. Гаскуэн, стр. 33).

Рассмотрим, в каком отношении стоят задачи организации и связи к экономике и ее факторам.

Каковы материальные предпосылки организации, как таковой? Перечислим их:

1) Наличие организаторского персонала (командование и администрация) и его специальная подготовка и обучение,

2) Расходы на организацию, как на таковую,

3) Аппараты и средства передвижения особой подвижности.

4) Средства передачи и распространения известий (средства связи).

Проблема связи разрешается при помощи нижеследующих средств: 1) телеграф, 2) беспроволочный телеграф и 3) световой, 4) телефон, 5) беспроволочный телефон, 6) земляной телефон, 7) воздухоплавание, 8) авиация, 9) прожекторы и др. оптические приборы, 10) курьеры, 11) голуби, 12) собаки, 13) снаряды с донесениями, 14) автомобили, мотоциклы и конные ординарцы и 15) агенты связи.

Отсюда видно, что организация, как таковая, не предъявляет принципиально новых требований к экономике, помимо тех, с которыми мы познакомились, говоря о численности, технике, снабжении и подвижности; но зато она повышает эти требования к экономике, как в смысле увеличения их общей массы, так и в смысле особо повышенных требований в каждом отдельном их виде и в некоторых экстренных случаях.

6. Театр войны.

Театр войны в широком смысле и с точки зрения экономики войны слагается из:

1) театра (арены) военных действий,

2) ближнего тыла (прифронтовой полосы) и

3) глубокого тыла, который образует вся прочая территория воюющего государства.

Следующие виды войны и военных операций предъявляют каждый своеобразные требования к театру войны, а вместе с тем и оказывают на него характерные влияния:

При наступлении: 1) Маневренная подвижная война, когда стороны не имеют возможности и намерений задержаться на известных рубежах, 2) Операции против укрепленного фронта, характеризуемого французской тактикой, как фронт «организованный заблаговременно и обладающий не только системой хорошо распределенного огня, но также и очень сильными оборонительными системами, снабженными крепкими укрытиями и очень развитыми вспомогательными оборонительными сооружениями». 3) Операции на установившемся фронте (front stabilise), характеризуемом, как фронт «который обладает оборонительными средствами исключительной силы, но зато известными противнику, и к приготовлениям для атаки которого можно приступить задолго до самой атаки».

Наконец, при обороне – французская инструкция различает еще позицию отпора (position de resistance), которая в принципе прикрыта передовой позицией, имеющей за собой другие позиции, позволяющие продолжать борьбу, если позиция отпора попадает в руки неприятеля.

а. Театр войны возрастает вместе с ростом численности армии и с увеличением ее подвижности. К нему предъявляются особые требования в связи с ростом техники и усложнением задач снабжения.

Чем больше театр войны, тем в свою очередь должна быть сложнее организация, тем выше требования к численности, технике и подвижности, тем затруднительнее разрешение задач снабжения. Впрочем, иногда особенности театра войны могут повлечь за собою и упрощение вопросов снабжения (по части продовольствия и жилищного довольствия войск).

В общем, театр войны имеет большое значение как с военной, так и с экономической точки зрения: театр войны испытывает наибольшие потрясения в результате войны и в силу чисто экономических причин может усложнить войну и ее ход. Отсюда необходимость выделить изучение театра войны в самостоятельный отдел науки: военно-географическое и военно-статистическое изучение театров должно охватить при этом и вопросы экономической и политической географии.

б. При подготовке и использовании театра войны ясно выступают отрицательный момент (влияния войны на экономику) и положительный момент (экономика, как фактор военной мощи).

Необходимость подготовки и использования театра войны, усиливая требования военного дела к экономике, локализирует его задачи, а также локализирует отрицательные влияния войны на экономику. Вместе с тем война изымет из состава народного хозяйства иногда очень крупные и жизненные части (прифронтовые части, ближний тыл, оккупированные неприятелем области).

Поэтому определенный театр может быть, по социально-экономическим соображениям, прямой целью военных действий, как в смысле его защиты (как условия народно-хозяйственного равновесия), так и в смысле захвата его с целью нарушить устойчивость вражеского народного хозяйства или воспользоваться его ресурсами.

Для суждения о театре войны см. составленную нами карту мировой войны, а также карту (И. Баумана) областей сражений во время Наполеоновских войн и во время мировой войны (см. ниже глава 6).

Примечания к главе II

1) Связь войны и военного дела с материальными условиями и экономическими факторами было глубоко освещена Фридрихом Энгельсом в его сочинении «Анти-Дюринг» (I издание в 1870 г.). В области войны и военной теории другим видным представителем марксизма был Франц Меринг, который, как и Энгельс, рассматривал развитие военного искусства и военной организации в тесной связи с развитием производительных сил, производственных отношений и с классовой структурой общества.

2) «С точки зрения географической, война, – говорит Ф. Ратцель (Politische Geographie, 1903, стр. 93) – есть энергичное, действующее толчками и насильственное движение больших человеческих масс из одной страны в другую. Первая цель войны всегда состоит в том, чтобы проникнуть в область противника, отсюда пути к границе, пограничные крепости, склады, которые одной стороне облегчают это, другой затрудняют».

3) «Можно до известной степени сжать армию и удерживать ее, сообразно театру, но и при лучших условиях современная армия представляет собой фронт, в несколько десятков километров, с еще более значительной глубиной». Мопtechant, цит. соч.

4) Основные моменты тактической подвижности: Скорость передвижения (в авиации еще «потолок» и «скорость подъема»). – Дальность передвижения и район действия. – Безопасность. – Точность (срочность). – Независимость от пути движения. – Удобство перевозки. – Быстрота погрузки и выгрузки. – Дешевизна движения. – Автоматичность управления. – Грузоподъемность. – Связь с командованием и некоторые другие моменты (зависимость от состояния погоды, времени года, дня и ночи и т. д.).

5) «На море (а тем более в воздухе Е. С.) положение иное. Некогда боевые суда делали до 400 км. в день, ныне вдвое больше и скорость быть может увеличится еще больше».

«Вот почему скорость есть характеристика, при помощи которой лучше всего можно различить относительную мощь сухопутной и морской армии. На море произведение Е.Е. стремится возрасти не только потому, что Ж все возрастает, но также потому, что возрастает и Е. Работа в час одной и той же силы в 10 единиц равна на морс 10x40.000 м., на суше – 10x4.000 м.; флот из 30.000 моряков может совершить столько же работы, как 300.000 солдат. Конечно, это не надо понимать буквально. Но, приняв во внимание последние войны, которые раскрыли нам, благодаря массам солдат, приводимых в движение, характер прежних нашествий, мы должны придавать особенное значение нападениям, исходящим с моря» (Montechant, цит. соч.). В наше время центр тяжести военных нашествий, в смысле величины разрушительной работы нападения, по-видимому, переносится на воздух.

Глава III

Факторы военной мощи в области народного хозяйства

1. Территориальные основы военного могущества

Изучение территории как фактора военного могущества, надо отличать от вопроса о влиянии театра войны на характер и развитие войны, как и вообще от вопроса о театре войны, как предмете военно-географического изучения. Последний представляет собой общую проблему военно-географического и военно-статистического изучения театров, с одной стороны, и военно-экономической географии, с другой. Что же касается территориальных основ военного могущества, то под ними мы разумеем зависимость военной мощи страны и характера этой мощи от территории и от географических факторов, поскольку эти последние уже преломились через народное хозяйство и приобрели значение экономико-географических факторов. Это значит, что чисто природные географические условия представляют для нас интерес не в своем голом виде, но уже обросшие экономической действительностью, так как, иначе говоря, территория влияет на создание и развитие военной мощи лишь в качестве сложного культурно-экономического факта.

В работах по политической географии часто упускают из виду этот производный социальный характер влияния географических условий на политическое состояние и военную мощь страны. Но природа и человек редко составляют два непосредственно связанных звена (как, например, бывает до известной степени во время геологических катастроф). Между этими звеньями на самом деле вклиниваются факты исторического развития, и, прежде всего, социально-экономического свойства 1).

И в самом деле, бросим взгляд на: 1) размеры народно-хозяйственной территории, 2) расчленение этой территории на взаимно связанные экономические районы, 3) взаимное их расположение, 4) сухопутные и морские границы, а также наличность линий сообщения и морских доступов; наконец, 5) обладание морями и экономическое значение их и 6) естественные богатства страны.

Вся эта совокупность территориальных и географических моментов предопределена экономическим развитием и уже преломилась известным образом через призму народно-хозяйственных отношений. Вместе с тем она не может не отражаться, как на размерах, так и на характере и составных элементах военной мощи. Именно от этих моментов зависят прежде всего стимулы развития военной мощи в том или ином направлении, а косвенно они же обусловливают и возможность удовлетворить выяснившиеся военные нужды. Определяя собой необходимую для данной страны численность армий, их расположение, соотношение между сухопутной, воздушной и морской силой и т. д., территориальные основы влияют при этом и на размеры и на характер тех требований, которые предъявляет военная мощь к экономике в отношении численности, техники, снабжения, подвижности и организации армии и подготовки театра. Как природные, так и политико-географические условия образования таких гигантов, как С.С.С.Р., С. Штаты, Британская Империя, Франция, дают ту или иную комбинацию основных фактов и как-бы заранее предопределяют те основные задачи, которые природа и история ставят таким образом перед развитием военного могущества.

Но в то же время, именно в тех же основах заложена и возможность удовлетворить задания войны. Территория и ее основные свойства составляют базу для развития народной экономики и средств последней, а вместе с тем базу и для его самообороны. В этом смысле об] единенная и развитая экономически территория сама себя держит и защищает как в мирное, так, в особенности, в военное время. Из нее вырастают, как из мифических, посеянных Кадмом, зубов, новые и новые кадры защитников и ресурсы для защиты страны 2).

Еще более наглядно взаимосвязь территории и военной мощи обнаруживается в условиях современной жизни народных хозяйств, связуемых процессом экономического развития в более обширные объединения. В сложившиеся на заре возникновения народных хозяйств территориальные отношения врываются такие факты, как развитие колоний, сближение и экономическая общность интересов отдельных стран и т. п., словом факты уже из области мирового хозяйства. Но эти новые экономико- и политико-географические факты являются уже мирохозяйственными факторами военной мощи (см. ниже главу 4).

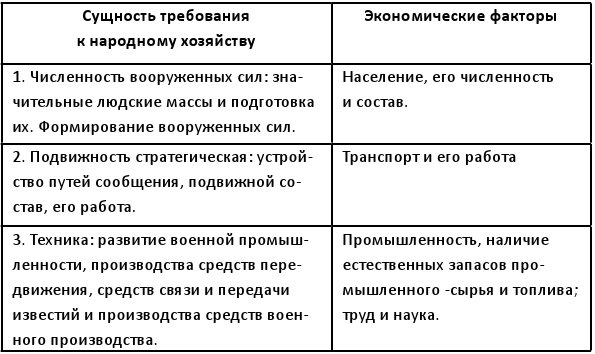

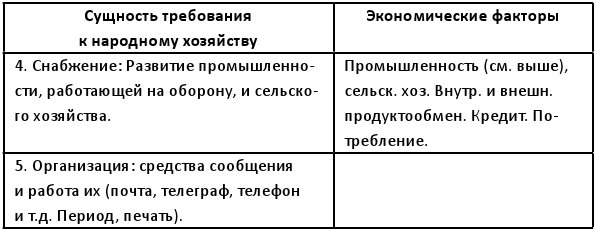

Обращаясь к экономическим факторам военной мощи, лежащим в сфере народного хозяйства, мы прежде всего подведем итог тем требованиям, которые предъявляет война к народному хозяйству. На основе предыдущей главы мы получаем следующую схему 3):

Таким образом, основными экономическими факторами военной мощи в области народного хозяйства являются прежде всего население, далее промышленность, сельское хозяйство и транспорт; средства сообщения, продуктообмен, кредит и естественные ресурсы. К рассмотрению этих факторов в их отношении к войне мы и должны теперь перейти.

При этом мы должны наметить, кроме наличия связи этих факторов с условиями существования и с требованиями военной мощи, также характер этой связи и по возможности ее основы, а равно возможность сознательного руководства этими факторами и пределы использования их в целях подготовки войны, мобилизации и ведения войны.

Силами, которые ставят предел использованию экономических факторов военной мощи, являются:

1. Сложность требований, которые предъявляет война (так, например, наряду с требованием увеличить численность армии, сама же война требует сохранения определенной части населения в качестве технического персонала, рабочей силы и т. д.). и

2. Необходимость сохранить равновесие в народном хозяйстве, иначе принять во внимание отрицательный момент требований войны: не подрывать экономические факторы устойчивости народного хозяйства во время войны; так, например, промышленность не может быть отвлечена вся целиком от своих обычных задач, хотя бы последние и не стояли в прямой связи с требованиями войны.

Наряду с этим, надо отметить и общие пределы для воздействия государственной власти на экономику (см. главу 8).

2. Население

Распространение воинской повинности на все классы населения, с экономической точки зрения, уже само по себе равноценно вовлечению всего народного хозяйства в орбиту войны, так как население является субъектом народного хозяйства и главной движущей силой жизни последнего. Растущее значение численности армии, таким образом, само по себе осложнило отношение народного хозяйства к войне. Рост значения техники, развитие которой в области войны шло параллельно с увеличением численности, сделало роль населения, и вместе с тем и всего народного хозяйства, еще более видной и сложной. Мы можем различать требования войны к населению в смысле воинской повинности и в смысле трудовой повинности. И те, и другие требования в современной войне имеют тенденцию и увеличиваться, и усложняться. Одновременно все более выдвигается и следующий важный отрицательный момент: современная война все с большей силой выдвигает вопросы снабжения всей массы населения во время войны. Для задачи нашего труда в высшей степени важно поэтому учесть значение народонаселения и как фактора военной мощи, и как фактора народного хозяйства, а вместе с тем и основного фактора устойчивости последнего. Отсюда интерес к так называемому учению о народонаселении (демографии, как части политической экономии).