Полная версия

Нарушители. Память Каштана: темный замок. Память Гюрзы: светлые сады

То есть за ужином она его, вероятно, видела тоже, но не запомнила – куда-то плюхнулась от Ференца в отдалении, набрала тёплых овощей из общего котла, какая разница, если тот луг существовал. Но вот когда Гюрза поднялся ей навстречу с её же кровати – она не сразу шагнула назад. Встряла крошечная пауза. По уму, отшатнуться бы, захлопнуть дверь и ночевать в подвале или в душевой. Не можешь ударить – беги. Но Карина замешкалась, и Гюрза успел ей сказать:

– Хороший день был?

Сидел на её постели, будто так и надо. Даже Антон с компанией в спальню просто так не вваливались – только на спор – и потом прятались от Слалом под кроватями. А этот смотрел безмятежно, как на воду смотрят, как будто каждый день они вот так болтали.

– Ну, – сказала Карина, и «ну» значило «да». – А ты чего тут делаешь?

– Да так, просто спросил. А что тебе не так?

– Ты сидишь на моей кровати.

– Так сядь тоже. И потом, знаешь ли, ты сегодня тоже успешно покусилась на чужую собственность.

Опять он перешёл на свой заумный; Карина даже не сразу поняла, что он хотел сказать. Рядом упасть – не вариант, но где тогда, куда? В кресло у стенки? Тогда не выйдет видеть лицо. Села на пол у кровати, запрокинула голову, и тут только дошло.

– Ты про стекло?

Гюрза сидел ровно.

– Да, я о стекле. Отец, конечно, потащил тебя на луг, но у меня иные взгляды на вопросы воспитания.

Чего?.. Да он когда-нибудь в детстве с крысой дрался? Он прыгал на спор со второго этажа в кучу ивовых веток? Воспитатель нашёлся, кто ещё кому!

Вскочила, сжала кулаки.

– Тебе какое дело! Твой отец сказал…

– Да, он сказал, что ты бедная девочка, а я считаю, что ты девочка зарвавшаяся. Никто не должен сметь обижать слабых.

Он говорил медленно, глядя ей прямо в лицо, – и закружилась голова, и всё стало чёрным и багровым по краям, я не хочу, я не хочу, пусти меня.

Очнулась оттого, что пахло водорослями – так сильно, что вдохнула и закашлялась.

– Да ты в уме? – шипели сверху, как она сама могла б шипеть; голова всё ещё кружилась. Как она так быстро заснула? Как будто рухнула во тьму. Споткнулась и упала. И как будто там…

Села.

– А если б она на сто лет заснула – что бы было? Ой дурак, ой дурак, а ещё умный!

– Скажи отцу, – и если б эти два слова были камнями, то это были бы самые горькие камни за всю Каринину жизнь. Лизнуть опасно. Гюрза как будто собирался навсегда уснуть.

– Ой дурак, ну вот что я ему скажу? Что я ему скажу, вот чтобы что, а? «Ваш сын наслал на гостью тёмный сон»? Чтобы он опять расстроился?

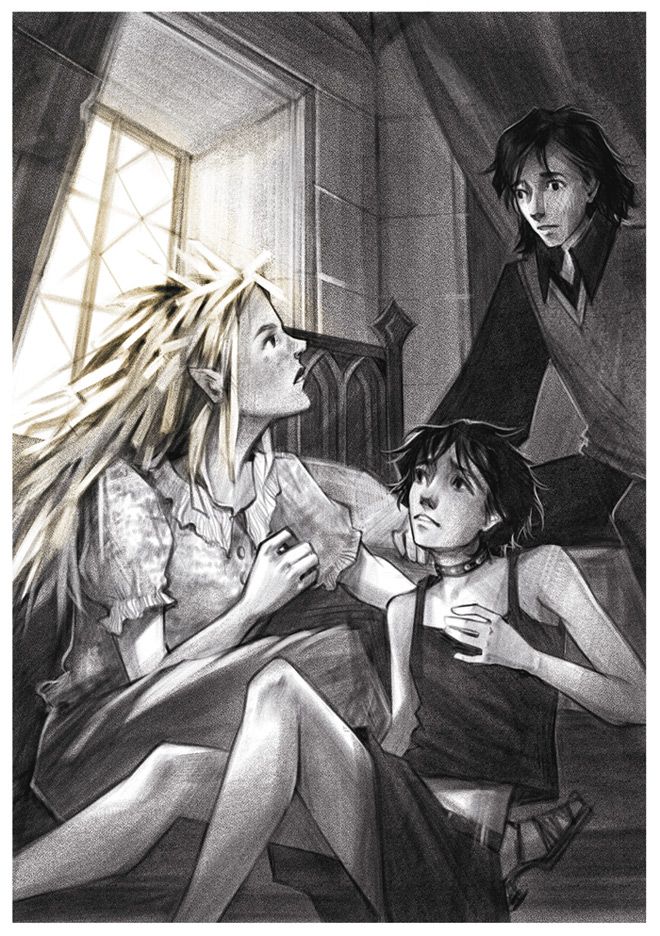

Причитала та самая русалка, которую Карина вчера спихнула со стула. Волосы у неё были разделены на пряди и завёрнуты в фольгу, и когда она всплёскивала руками, фольга тихонько издавала этот свой фольговый звук – между шуршанием фантика и гулом жестяных крыш.

– Она очнулась, – сказал Гюрза. Он до сих пор не встал с её кровати, но так вцепился в матрас, что остались вмятины. Может, прорвал даже. – Я сам скажу отцу. Ты тоже вправе меня заворожить, если захочешь.

– То есть – заворожить?

– Ну, погрузить в сон… Ты что, не поняла, как это делается?

Русалка скорчила рожу и опустилась на ковёр рядом с Кариной.

– Сидела ногти красила, – поделилась, – и волосы, а тут от вас таким безумием пахнет. Ты как, в порядке?

Вставай, вставай-вставай, только хотела хвост почистить, тут вы двое, вставай, говорю, ну чего сидеть-то, да он пытался только напугать, кто ж думал, что ты свалишься.

– А ты что, всех вот так с размаху погружаешь в сон? О, и Семён тоже из-за тебя стал привидением?

Русалка и Гюрза переглянулись.

– Нет, – сказал Гюрза. – Я вообще ни к кому не прикасаюсь магией. Я и тебя-то думал только в чувство привести. Лучше бы это всё порвал на ленточки.

Он говорил медленно, и по щекам стекали капельки – будто умылся, но когда ему умываться?

– Что ты порвал бы?..

– Что-нибудь, что сотворил. Твою одежду. Обещал не развоплощать, а больше ничего не обещал. Было бы равноценно. Но отец…

– Да ты совсем обалдел?

У Карины аж голова кружиться перестала. Какое там багровое сияние, какая темнота, когда он собирался у неё отнять…

– То есть тебя волнуют эти тряпки, а не то, что ты могла заснуть невесть на сколько?

– Да не заснула же!

Она стояла над ним в уцелевшем топике – на миг почувствовала, как тот обвис лохмотьями – ах нет же: ленточками! – ленточками, он сказал; стояла, уперев руки в бока, впервые чувствовала себя старшей из двоих. Гюрза смотрел снизу вверх – но глаз не отводил. Это же не вода по лицу – это пот течёт.

– Ты что, так за меня перепугался?

Гюрза не ответил. Русалка медленно крутила на палец прядь волос в фольге.

– Сожжёшь, – сказала Карина. – У тебя волосы и так не очень.

– Да ну что ты говоришь! У нас краски нормальные.

– Я хотел только напугать, – сказал Гюрза. – Я хотел только напугать, но эта штука…

– Дрянь, а не штука, – сказала русалка. – А я, кстати, Франтишка. Вот спасибо тебе, Франтишка, что вбежала вовремя!

– Это ты что, сама себя благодаришь?

– Но ты сама-то молчишь! А ещё Ференца гость.

– Вот ведь, – сказала Карина.

Сама бы она, если бы вдруг красила голову и собиралась что-то отскребать с хвоста, может, и не пошла бы никуда.

– А я-то тебя скинула со стула.

– Вот-вот!

– Хочешь кофту нормальную? Гюрза бы сделал.

– Да я вам что теперь, источник кофт?

– Нормальные у меня кофты и так, – оскорбилась русалка. Как её? Франтишка?

Гюрза повторил своё:

– Когда ты скажешь отцу?

– Да никому я не скажу, я что, стукачка?

– Кто-кто ты?

– Опять понятия замкнутого сообщества, – сказал Ференц, входя в комнату. Как же Карина его ждала, оказывается, – сама не понимала. Но Ференц смотрел только на Гюрзу. – Что тут случилось? Сам расскажешь? Франтишка, милая, у тебя время хвоста.

– Да, – сказал Гюрза. – Я расскажу, я собирался просто…

И вот пока он не сказал чего-то глупого, Карина выдохнула первой:

– Мы играли.

Глава 11

– Мы играли, – повторила Карина.

– Нет, – сказал Гюрза.

– Как интересно. То есть кто-то из вас врёт?

– Угу, – сказала Карина. – Просто этот вот выпендривается.

Она не поднимала головы, но всё равно знала, что Ференц сейчас смотрит на неё. Под некоторыми взглядами чувствуешь себя самым одиноким существом на свете. Как когда Катька отняла последнюю жвачку и ещё и смеётся, а тебе лет шесть. Или как когда закрывают в туалете, потому что орала на тихом часе, а тебе вообще четыре, и ты не умеешь ещё читать надписи, чёрные на зелёных стенах. Хочешь нарисовать сердечко, но ведь нечем.

– Отец! – Гюрза вскочил. – Вот зачем ты её допрашиваешь?

– А кого, – спросил Ференц, – тебя, что ли?

Или как будто вызвали к доске, не помнишь ни отрывочка, а все вдруг замерли, как кролики, и уставились на тебя пустыми глазами. Потом-то перестали вызывать, как раз когда ей стало всё равно, но вот сначала…

– Ну и зачем ты стала его выгораживать?

И ведь она же отнимала его время, время Ференца, – в этот самый миг крала, когда стояла, специально наклонив голову, не глядя в глаза, уперев взгляд в ковёр, как будто была циркулем. Дура. Шмыгнула носом.

– Отец, не…

В интернате пахнет лежалой сыростью, топкой овсянкой, запрещёнными духами. Там бы она была на своём месте. Там, по крайней мере, всем всё равно, кто кого погружает в сон.

Так увлеклась тем, что она теперь как циркуль – смотреть под ноги Ференцу, не на него, на туфли только, или что это – тапки? – кошмар какой-то: главный в замке, а носит тапки-туфли с острыми носами, – так увлеклась этими тапками, что, когда прозвучал хлопок, сперва решила: это муху. Это муху кто-то шлёпнул.

– Ещё раз ты такое обо мне подумаешь, – сказал Ференц, а Гюрза почему-то не отшатывался, а, наоборот, поймал его руку, прижал к щеке.

Линия циркуля была нарушена – теперь между Кариной и Ференцем вклинился Гюрза. Сыростью и овсянкой больше не пахло – только мёдом и немного водорослями.

– Отец, – откликнулся Гюрза вполголоса, – отец, ты под игрой сейчас. Нельзя же при чужих.

– Да какая она чужая, вон как за тебя вступается. Начал игру кто?

– Я, – влезла Карина. – Я его – как бы сказать? – на слабо взяла, вот.

– Да не было там никакого «на слабо», – отмахнулся Ференц, – можно так не стараться. И речь не о том.

– Я попытался её в сон погрузить, – объяснил Гюрза, – то есть попытался напугать, но соскользнул в игру.

– Да что такое эта игра ваша?!

– Игра, – сказал Ференц, – игра диктует поведение. Если он сын злодея, он и ведёт себя как сын злодея. Вон, людей усыпляет.

– Так он же из благородных побуждений.

– Из благородных он бы сделал новое стекло.

– Так я и сделал, – оживился Гюрза. – Сразу, ещё до ужина. Но эта там сидела такая довольная…

– Ни шага больше, – сказал Ференц и наконец отвёл свою ладонь от лица Гюрзы, – ни шажочка к игре не делай сам, ясно тебе?

– А то стану как ты?

– А то станешь как я.

Карина хотела сказать: в смысле, станет как Ференц? Что плохого, разве не все нормальные парни хотят быть как отцы, ну, если бы у них были отцы, – но Ференц вышел так же стремительно, как и появился, а Гюрза снова опустился на кровать – на её же кровать! – только на этот раз закрыл лицо руками.

– Ну эй, – сказала Карина, – я тут, вообще-то, спать ложусь, ничего?

– Да никуда ты не ложишься. Никуда ты… Зачем ты это всё устроила? Я что, просил меня защищать? Какое «на слабо»?

– Да потому что люди правда так играют! Вы все тут со своими тайнами…

– Мы со своими тайнами тут что?

– Жизни не знаете.

– А, это той жизни, где над слабыми можно издеваться просто так?

– Да между прочим, твой отец тебя ударил только что!

– И что теперь, он хуже, чем ты, по-твоему? Ещё бы ты ударила Семёна. И что, ты хочешь сказать – я так же слаб?

Конечно, он сидел на одеяле. Карина обошла кровать, вытащила пижаму из-под подушки, переоделась, косясь на Гюрзу, – точнее, пялясь ему в спину, потому что он-то сидел статуя статуей, – и улеглась на свободный край. А потом стала дёргать одеяло.

– Ты специально издеваешься?

– Нет, я хочу, чтобы ты встал.

– Ну?

Он и правда встал, и от рывка Карины одеяло взмыло вверх. Они здесь были тонкие и шерстяные, какая-то светлая шерсть – спросить бы чья…

– Лучше бы этого своего Семёна научили драться, – сказала Карина, кутаясь в это шерстяное по самый нос. Гюрза тут может восседать, пока не окаменеет, а она хочет спать и видеть луг во сне. – Вот что ты тут сидишь теперь? Подумаешь, в сон погрузил.

– И поддался игре.

– И что?

– И отец от разочарования тоже ей поддался. Когда он тебя спрашивал – как, плохо было?

– Да ну. – Луг уже ждал её, он расстилался, переливался жёлтым, синим, розовым, только закрыть глаза и попросить Гюрзу, чтоб, когда будет уходить, погасил свет. – Это же не когда весь класс ждёт, пока ты извинишься или что-то в этом роде.

– Что?.. – Гюрза даже обернулся. – Никак не пойму, в каком месте ты жила.

– В нормальном месте. Там все играли для веселья, а не для безумия.

– Ты говоришь о том, чего не знаешь.

– Да всё я знаю, – кровать будто бы раскачивалась, – всё я знаю…

Она-то думала, Гюрза давно ушёл; ей успела присниться Катька, спальня, дежурство по столовой, – когда он вдруг проговорил где-то над её головой, очень тихо:

– Спасибо, что пыталась за меня вступиться.

– Сам дурак.

* * *Он появился ночью, и – в отличие от всех этих мертвецов из старых фильмов, которые им ставили в холле, пока Слалом не заметила, – этот-то был вполне тяжёлый. Сначала Карина решила: это Ференц; тот так же держал спину, так же, наверное, мог стоять у окна и вглядываться неведомо во что, потому что вообще-то её окна выходили на задний двор и на штабеля досок у стены, и на что там было смотреть, да ещё ночью…

Но вот потом он сел – в её, между прочим, кресло, вытянул ноги, – и кресло еле слышно скрипнуло, а гость заговорил:

– Осознала ли ты, куда попала, дерзкое дитя?

Голос был не Ференца. И ещё этот гость Ференца выше, и волосы у него хоть и тоже длинные, но светлые. Луна светила через шторы – так, чуть-чуть светила, рассеянно, как если блёстки для глаз вдруг тебе достанутся и ты размазываешь их в ночи на всё лицо, – луна чуть-чуть плескала, а вот волосы у этого будто вобрали сияние и им хлестнули.

– Вы кто? – спросила Карина. – Вы чего пришли-то ночью?

– Хотя бы обращаешься на «вы», – сказал гость будто сам себе, как врач на осмотре, – уже хорошо. Я тот, с кем ты должна была оказаться изначально.

– В смысле, я должна была? За мной уже Алиса приходила.

– Ах, Алиса, – проговорил гость – будто облизнулся. Наверняка язык был ярко-красный, как совсем плохая помада, и такой тонкий ещё… – Ах, Алиса зашла. Как замечательно. И почему же она тебя не привела?

– Так я с ней не пошла, – Карина села на кровати, но одеяло не отбросила почему-то. Интересно, если заорать «Спасите, он меня трогал!», вдруг здесь сработает? Тут странное место. А гость расположился в её кресле и руки положил на оба подлокотника, как царь в учебнике. – Я вас не приглашала.

– Что, прости?

– Я говорю, что вам войти не разрешала.

Если это друг Ференца – пусть тот сам скажет. Если это какой-то друг Алисы, то Карина ему уж точно ничем не обязана, облизывает он там губы или не облизывает.

– Я вас не приглашала.

Гость поморщился, привстал, уселся снова, расправил плечи. В следующий раз хоть ведро над дверью вешай – только войдёт какой-нибудь Гюрза…

– Ты не любишь своих подруг?

Подруги тут при чём?

– Да ну конечно, – Карина так и сидела на кровати, слезть почему-то не могла. – Вам-то какая разница? Явились среди ночи, не представились, и сейчас ещё и начнёте это всё: о нет, как же ты здесь живёшь, о нет, мы выдадим тебя за принца, пойдём же со мной?

Лицо у него было удивительное – ровная кожа, даже лучше, чем фарфоровая, потому что фарфор холодный, а этот сам выбирал, когда ему быть холодным, а когда не быть. Он всё сидел в кресле, то есть почти на троне, и Карина представила: вот она встаёт на колени, вот целует пальцы – то есть не целует, конечно, а касается губами, – а луна светит и светит в окно.

– Принца, – проговорил пришелец очень мягко, – конечно, ещё надо заслужить. Но я могу помочь твоим подругам – помочь кому-то одному, если пойдёшь со мной, и всем, если ты согласишься… Впрочем, позже. Ференц-то, верно, никому помогать не собирается?

Ференц вообще об этом с ней не говорил. Обещал – можно будет навестить, а сам пока что… Как там он сказал, «не в первый день»?

– Вижу, ты понимаешь, – проговорил гость, и если бы он сейчас повёл рукой – Карина качнулась бы вслед, – суть тёмных, дитя, есть то, что они вечно врут. Таков обычай.

– Одежда же, – сказала Карина неуверенно. – Одежда, нет? С одеждой точно не соврали.

– О, и чего им стоили эти тряпки? Они такое могут продуцировать стопками, дитя, а я могу показать тебе реки и белые мосты над ними, горы и долины, розы в садах, и зеркала в беседках, и стеклянных птиц. Ты не сообразила, где оказалась, но если пойдёшь со мной…

– Если пойду с вами?

Как же она фигово выглядит в чёрной пижаме со звёздами, в ошейнике, который не сняла даже сейчас, с ногтями, которые стригла в интернате канцелярскими! А вот этот ещё её жалеет…

– Если заслужишь, чтоб я взял тебя с собой, душа твоя тоже станет как стеклянная птица – прозрачна и красива. Но зачем сейчас об этом? Я могу взять твою подругу – как там, Катерина? – и дать ей то же, что и тебе. Я лишь хочу помочь. Ты же подумала, что с ней сделают, когда ты сбежишь?

Ни о чём-то Карина не подумала. Хотела сказать – не смогла, так и качала головой, приоткрыв рот. Тело будто само собою встало на колени.

– Кого-то же должны теперь отправить туда, куда не отправили тебя. Кто за тобой недосмотрел. Кто дал тебе ключ. Кто на тебя оказывал разлагающее влияние. Или это ты оказывала?

Никогда, никогда больше я не буду… я не… Слёзы сами текли, частые и тёплые, Слалом сказала бы: «Иди над супом поплачь»; Карина опустила голову. Почему она всем поверила? Почему не подумала, что Катьке из-за неё…

– Глупая, глупая, доверчивая девочка. Ещё ведёшься на картинки. Но ничего страшного, у нас ты будешь слушать звон и есть плоды, пить воду и смотреть на белое, и тогда…

«Но я же не хочу, – пробилась мысль будто чужая, будто лёд треснул, и Карина даже вздрогнула. – Я же ведь не хочу смотреть на белое. И я хочу ещё узнать Гюрзу. И извиниться перед этим, перед Семёном. И чтоб Франтишка одолжила лак ногти накрасить».

Друг Алисы, кто бы он ни был, вскинул голову и вцепился в подлокотники, и опять показалось: пальцы удлинились… Вскинулся и сказал:

– Ты думаешь не о том.

– Подумаешь! О чём хочу, о том и думаю!

Чувство было – как если зимой выпутаешься из великоватой шубы, из шалей, из шарфов и смотришь, наконец, на небо, а там голубое. Карина, простудишься, Лапшевич, простудишься! – а небо есть, и чёрная шерсть почти и не царапает, и можно подышать.

– Я не хочу, – сказала Карина, на коленях же отползая назад, потому что этот встал. – Я не хочу… я не хочу с вами идти.

– О, как нехорошо. – Гость подошёл к самой кровати, и Карина вжалась в спинку. – Как же это печально, что ты совсем запуталась, где зло, где благо.

– Зло – приходить в чужие спальни.

– Ты дерзишь мне?

– Зло – шантажировать людей их же друзьями!

Он наклонился к самому её лицу – не чтоб поцеловать, Карина знала это; глаза у него были как лёд в лунках.

Он приоткрыл рот. Пахло анисом. Если только он сейчас…

– Мне показалось, кто-то думает беду, и я поэтому пришёл, но если ты не хочешь видеть, ты просто скажи, и тогда я улечу, то есть уйду, Ференц вечно ругает за неточность… Ой!

Семёна смяло – как шмотку, как тряпку, смяло и откинуло в угол, гость только рукой шевельнул; но пока он шевелил, Карина снова будто выбралась из-подо льда. Я – здесь. Я – здесь. И никто не посмеет меня увести ни к каким там стеклянным птицам-дрицам.

Семён в углу закопошился – как кот под простынёй. Да откуда он тут вообще появился? Кто его просил? Анисом всё ещё пахло так, что Карина аж чихнула, но никакого больше льда, и никогда она…

– Ты упускаешь шанс помочь подруге?

– Я даже не знаю, правда ли с ней не всё в порядке. Но я спрошу у Ференца, а вы уйдите сейчас же.

– Да, – пискнул Семён из угла. – Уйди, ты, нарушитель, вас не звали!

– Призраков следует развеивать, – сказал гость недовольно. Он попытался щёлкнуть пальцами – и не смог, они соскальзывали, расплывались, как во сне бывает. Удастся ли второй щелчок, Карина ждать не стала и боднула гостя головой в живот. – Ах ты нахальная…

– Да сами вы нахал!

Конечно, он попятился к стене, но почему-то не упал, что-то с ним было… Карина вскочила, врезала ему подушкой раз, и два, прямо по белым волосам, пока не разогнулся, сам ты нахал, явился портить мою сказку, ещё и мелкого обидел, это мой мелкий, а ты иди, откуда пришёл, – с птицами и розами, и никогда, никогда больше не переступай порог!

– Нет власти твоей надо мной! – закричал Семён. – Нет власти твоей надо мной, повторяй, Карина!

– Нет власти, – а ей в лицо как будто ветер дул теперь, ветер и пыль, вечное лето, что такое? – Власти нет надо мной, потому что с фига ли она есть!

Ветер дул и дул, и этот схватил за руку – до синяков, так меряют давление, так волокут смывать тушь, – и она закричала, может матом, и пол задрожал, и всё закончилось.

Глава 12

– Кто это был? – спросила Карина сразу же, за завтраком, потому что потом Ференц куда-то обязательно бы делся, и осталась бы она одна, как дура.

После интерната можно пойти хотя бы на заправку, хотя бы продавщицей, и её взяли бы, потому что она умная. Помнит числа. Не успевает забыть конец предложения, пока запишет начало. Даже не умная, а… Как там Слалом говорила, ну – ресурсная?.. Такое слово, из-за которого её чуть было не отправили на отбор, но Карина не захотела ехать, потому что в интернате точно есть Катька, а после отбора ещё фиг знает куда пошлют.

Так вот. Дома Карина была хоть и неуправляемая, но ресурсная, то есть в выигрыше, то есть на коне. Понятно, что можно, чего нельзя. Почему Ференц вообще появился именно тогда, когда Слалом решила её отослать? Почему ни днём раньше? Если он всё равно умел так заморочить головы, что все кидались делать что он просит. Зачем она тут? То одежду даёт, то луг покажет, а на вопрос-то так и не ответил.

Он ел очень медленно – яичницу с помидорами. Как будто должен был каждый кусочек оценить и поместить у себя в голове на место от первого до двадцатого, или сколько их у него там было, она аж вопрос забыла, пока пыталась посчитать. Гюрза, который вновь сидел от Ференца по правую руку, громко откашлялся, но Карина всё смотрела, и Ференц в конце концов отложил вилку:

– Да? Тоже хочешь яичницу?

Он эту яичницу разделывал ножом. Не таким, который и для хлеба, и для мяса, и угрожать кому-нибудь спокойно можно, а маленьким, тупым наверняка, такой ребёнку дают – пускай режет пластилин.

– Нож дурацкий, – сказала Карина на пробу. Знает ли Ференц, кто к ней ночью приходил? Почему в ссору с Гюрзой и ссору с Семёном он вмешался, а тут, когда её почти что увели…

– А, – сказал Ференц, – и тебе доброе утро.

Да подавитесь вы.

– Ночью, – сказала Карина. – Приходил. Кто.

В интернате хотя бы были, ну, уроки. Вряд ли Гюрзу подобьёшь пить на задворках краденое пиво, да тут и пива-то нет.

Почему они молчат?

Пахло жареной ветчиной и снова водорослями. Столы тут были грубые, деревянные, без скатертей, и правильно – стирать замучаешься… Или сотворять и развеивать. Гюрза нахмурился. Ференц сказал:

– Да нет, ну вряд ли ты бы стала ни с того ни с сего извергать изо рта площадную брань, правда, Карина? Скажи что-нибудь ещё.

– Я спросила: кто ночью приходил. И что с Катькой. И для чего я вам нужна.

– Понятия не имею, что там с твоей Катькой, – сказал Ференц, а Гюрза уже зачем-то отодвинул стул и встал у него за спиной. – Гюрза, потише.

– Она сказала: моя мать была…

– А мне сказала, что я идиот, но нецензурнее. Если мы слышим не одно и то же, есть вероятность, что Карина говорит и вовсе третье, да, Карина?

– Я ничего такого вам не говорила!

Теперь на неё смотрел весь зал. Минотавры приподнялись с мест, призраки взмыли под потолок, русалки откинули волосы за спины, и вот ещё какие-то бледные только головы поворачивали в её сторону, но так медленно, что уж лучше б тоже вскочили.

– Я тебе верю, – сказал Ференц, вставая сам и вскидывая руку. – Ты на глаза лучше смотри, Гюрза, – кто с такими глазами станет оскорблять?

Зал шумел и шумел.

– Она сказала…

– Да как она посмела…

– Я укусить побрезгую…

– Я думала, уж здесь-то нам защита гарантирована!

…Иногда их куда-то вывозили – в обычную жизнь. В музей, например. И иногда даже пускали в общие автобусы. И бормотание там нарастало точно так же – пусть там это были женщины в пуховых платках, а здесь – девушки с волосами-водорослями; пусть там – мужчины в кепках, а здесь – какие-то пушистые, хвостатые, прозрачные – да кто угодно!

– Ну, я пойду, – сказала Карина, – простите-извините.

У Катьки было вот любимое присловье: «Обидно, досадно, но ладно». Карина уже представила, как про себя его повторяет, пока пятится от стола, пока идёт по залу и пока вслед всё-таки летит какое-нибудь: «Позор!» – и все подхватывают, как на стадионе.

Уж если каждый здесь считает, что она говорит мерзости, то, видимо, так оно и есть? Это как Слалом со своим «А догадайся, чем ты мне мешаешь», это как девки некоторые, это как продавщица на заправке – всем в ней что-то да не нравится!

– Угу, – сказал Ференц. – Гюрза, сними ты уже чары с человека.

– Да я вообще не вижу их, – сказал Гюрза. – Как тут отделишь? Она же вся оплетена какими-то… Как изгородь – вьюнком.

– Не она, а Карина, а ещё мог бы обратиться напрямую, – сказал Ференц и протянул к Карине руку, дотронулся до подбородка. – Подожди-ка.

Карина на всякий случай закрыла глаза.

– Ой, да никто тебе язык не вырвет, это прошлый век, – сказал Ференц и взял её за подбородок уже крепко. – Я просто хочу посмотреть, куда тебе…

Карина вывернулась – хотя Ференц так вцепился, что мог бы и щёку порвать, наверное. Ведь было же что-то такое про пустыню, кто-то сначала там сидел, а потом встретил ангела, а тот то язык вырвет, то вообще сердце заменит; они учили все по строчке, и Карине как раз досталась та, где…