Полная версия

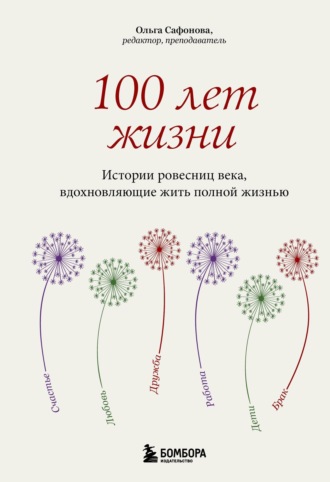

100 лет жизни. Истории ровесниц века, вдохновляющие жить полной жизнью

Растущие организмы хотят есть постоянно. В лес пойдешь, земляники наберешь – витаминчики. Чего мы только не ели, Оля! Пойдем на поле, наберем хвоща, очис тим стебельки и едим. Даже какие-то сорняки, калган копали. А у него на корнях белые горошинки, сладкие. Мы три года не видели не то что кондитерских изделий – даже хлеба. И вот наедались этими белыми горошинами до того, что живот вздувался, и шли домой. Нас спрашивали: «Что, опять гороха наелись?» Уже когда взрослая стала, узнала, что эти горошины являются лекарственным средством – они вызывают у женщин выкидыш. А мы ели их, потому что они сладкие были. Дети есть дети. Сады были у всех: заберемся на вишню, смолу сдираем, и как ириску, жуем. Три года подряд только об одном и думали: как бы поесть. А потом 34-й год наступил, и урожай собрали неимоверный. На трудодни[18] нам выдали много зерна, и мы с удовольствием ели заварной ржаной хлеб. Досыта!

«Хоть и бедно жили, но весело»– Лучшим временем в детстве были школьные годы. Хоть и бедно жили, но весело! Мы тогда веселились без какого-то принуждения: свободно, открыто. Никакого хамства не было, ходили ватагой с тремя гармонями! Кадриль танцевали, вальсы, полечку. С вечера до утра. Я мечтала закончить институт и начать работать. С детства, с самого раннего, хотела быть учителем. Отработала с детьми тридцать семь лет. Я приходила к детям и про все забывала. Дети – это моя помощь. Я очень любила детей, и они мне платили тем же.

«В нас воспитывали трудолюбие, скромность и патриотизм»– Какими были предвоенные годы?

– В 35-м году в колхоз приехал первый колесный трактор. Сиденье открытое, колеса, бак, выхлопная труба! Все население, даже старики с бородами, прибежали его смотреть. Щупали, охали. Поехал пахать. Все меряют глубину захвата и удивляются: вот это конь! Сразу три плуга тащит! Это было большое достижение в те годы.

Потом отменили карточки, и с 1935 года начался неуклонный подъем жизни. Все стало появляться в магазинах, можно было устроиться на хорошо оплачиваемую работу. Постановили так: один член семьи работает в колхозе, другой – на производстве. Заводы росли повсеместно. У нас в Рогачеве работала щеточная фабрика. В колхозе появилась конная молотилка, косилка. Женщины на работе только перевязывали снопы. А с работы идут – песни поют.

Был расцвет культуры, в каждом селе появилась самодеятельность. У нас центр – село Покровское. Каждый выходной там собиралась молодежь со всей округи. Смотрели спектакль, который дает сельская самодеятельность, но часто и из Москвы приезжали артисты.

Помню, набивался полный клуб народу, слушали песни «Все хорошо, прекрасная маркиза». Еще тогда популярен был Чарли Чаплин: «Я бедный Чарли Чаплин, не пил, не ел [ни капли], подайте мне копеечку, я песенку спою»[19].

Культура была на высоте. Собирались в клубе – ни одного пьяного, ни одного курящего. Одеты небогато, но аккуратно и чисто. Общались культурно. Нас воспитывал комсомол, большую роль играл в жизни молодежи. «Родина сказала – надо, комсомол ответил – есть!» Обязательной была сдача норм БГТО. Какая гордость, когда на груди значок «Готов к труду и обороне»! В нас воспитывали трудолюбие, скромность и патриотизм. Вот этот патриотизм и помог победить немцев.

Молодежь, наше поколение, проявила свою инициативность, героизм, потому что нас так воспитали. 37-й год – изобилие, 38-й – можно заработать и все, что хочешь, купить. Хочешь ткань на платье – любую бери, готовые вещи – пожалуйста. Обувь только кожаная. Ткани – хлопчатобумажные. В Клину открылся комбинат, везде работали ткацкие фабрики. Штапель, слышали? Вот его и выпускали. 39-й год – культура на высоте, жизненный уровень высочайший, колхозы получали огромные урожаи, скотные дворы были капитальные, скот ухоженный. Машин тогда было мало. В 40-м году вообще театры в Москве открывались, музеи подмосковные, дворянские усадьбы переделывали в музеи. Жизнь била ключом.

– А конфликта поколений не было? Как вы общались со своими родителями?

– Жизнь прожить – не поле перейти. Всякое бывало. Но старались конфликты регулировать. Комсомол нас воспитывал, учителя. И первым делом – скромность. Скромность украшает человека! Был такой лозунг. Приучали к труду.

«Женщинам надо поставить золотой памятник. Они кормили армию и тыл»– Начало войны помните?

– И вот 41-й год. Война. «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!» Добровольцами шли на фронт. Очень много ребят уходило. Все наше поколение в основном погибло. Тяжелый гнет четыре года. Начиная с 42-го стали приходить похороночки одна за другой. Но вот, Оля, война сплотила людей. Все жили как одна дружная семья.

Через нашу деревню наступали немецкие войска в сторону Рогачевского шоссе. Ехали сплошным потоком машины под брезентом. Немецкие солдаты все с автоматами, а наши отступали с винтовочками. Горько было. Пережили очень многое. И бомбежку, и оккупацию – одиннадцать дней. Немцы вошли в дом, огляделись: «Все, матка, здесь будет жить немецкий зольдат». Сидел на сундуке как таракан… Но надо сказать, что насилия над населением не было. И среди немцев, даже молодых, были те, кто признавались, что никакая война им не нужна, откровенно говорили: «Загнали нас за шесть тысяч километров сюда, не знаем, вернемся мы домой или нет». Домой они не вернулись. Отступали пешком, побросали всю технику в наших непроезжих оврагах и на лесных дорогах. Их же потом этой техникой, их же оружием и били.

Конечно, тяжело было, но помогла сплоченность, дружба. Лошадей забрали на фронт, а в 42-м году надо было посевную проводить. Норма для женщины – вскопать на поле шесть соток. Копали, засевали и получали рекордный урожай. Кормили армию: «Все для фронта! Все для победы!»[20] Потом стало полегче, начали урожай со своих участочков собирать, и Бог помог: колхоз получал богатые урожаи пшеницы, ржи и овса. Идешь – рожь стоит стеной. Молотили цепами, ведь лошадей не было, чтобы воспользоваться конной молотилкой. Справлялись. Женщинам надо поставить золотой памятник. Они кормили армию и тыл.

Потом стали приходить отличные сводки: наши наступают, освобождают города. Я работала в школе, нам прислали парты из Москвы: школа имени Радищева взяла шефство над нашей семилеткой. Мы наделали флажков и отмечали на карте линию фронта – от Черного моря до Балтийского. Наступают – хорошо! Вперед, вперед, к границе! Это воодушевляло. Так и пережили войну.

Четыре года одежду и обувку можно было приобрести только на рынке. Ездили в Москву на Тишинский рынок, чтобы сандалии купить или кофточку какую-нибудь. Школьным учителям выдавали пятьсот грамм хлеба в день, и все. В 43-44-м учебном году начали каждый месяц выдавать по бутылке вина. Мы сами его не пили – все шло на какие-то нужды. Например, надо топор поточить или пилу. Мужчин же в доме нет. Бабушка говорила: «Вася приходил, поточил пилу и попросил бутылку вина, одну отдала». А что было делать? Так и жили.

Потом стало легче, появились свои продукты. Начали сажать больше овощей, запасались на целый год, ягоды собирали впрок. Сводки с фронта были хорошие. Между прочим, всю войну почта работала идеально, газеты выходили каждый день, несмотря на то что Подмосковье было оккупировано до канала имени Москвы. Помню, у нас в доме поселились шесть немцев, среди них – начальник штаба армии. Он ездил на машине, а когда намело огромные сугробы, машина застревала, приходилось вытаскивать. И вот он каждый день уезжал в восемь утра. А надо сказать, война много забрала, но и много дала. Немцы пришли одетые с иголочки, укомплектованные новейшим оружием, приборами, техникой, но они не были готовы к нашей зиме: легкие сапоги, шинелька и пилотка на голове. А тут в декабре 41-го морозы под тридцать, они отмораживали ноги, ругали русскую зиму. Настроение у них резко упало, стали горевать. И вот этот штабист уезжал утром, возвращался в три часа. Подъезжала кухня. Если не могла к дому подъехать, то солдаты приносили два термоса. Термосы! У нас их не было, термосов из нержавейки. Они кормили своего начальника, иногда и нас подкармливали. «Матка, ком! – бабушка выходила. – Дай миску!» Нальют гороховый суп, мясо там плавает. А у нас три дня ни крошки во рту. Делили эту миску на порции, ели помаленьку. Растягивали на вечер и утро.

А в другой раз несут десятки кур, уток, гусей. У штабиста был свой адъютант и повар – нас к русской печке не подпускали, мы ничего готовить не могли. И вот этот повар разделывал грудки, окорочка и жарил целый день. Наступил вечер: «Матка, лампу надо». А тогда лампа на керосине была. В Рогачеве лавка закрыта, керосин брать неоткуда. Бабушка говорит: «У меня керосина нет». Тут же немцы притащили ящик – оказалось, генератор. Подключили провода, и лампочка загорелась. Я тогда впервые электрическую лампочку увидела. А когда наши пришли, все забрали. Меня спрашивают, как жили в оккупации. Говорю, ели немецкий суп. А что делать? Голод не тетка!

Жили мы тогда вдвоем с бабушкой: отец за полтора года до войны выстроил новый дом в противоположном конце деревни. Мать там жила, брат и три сестры. Из них только одна сейчас жива.

При отступлении немцы сожгли двадцать восемь лучших домов в деревне. Люди разбрелись кто куда, по две-три семьи поселялись под одной крышей. К нам с бабушкой через сутки пришла родня, стали жить всемером. Бабушка мне помогала учиться. Когда отец уходил на фронт, сказал мне: «Позаботься о моей матери и своей бабушке». Я пошла в сельсовет и оформила опекунство. Ей был восемьдесят один год. Бабушка была мне лучше матери.

– Бабушка в Бога верила?

– Очень. Я с детства крещеная, росла в религиозной семье. Я и сейчас в Бога верю. Он есть! Творец и создатель. Какой-то высокий разум, космический, придумал и создал нас. До 37-го года мы ходили в церковь на все праздники. Потом уже церкви закрыли и нам стали вдалбливать, что это опиум для народа. Но в душе вера оставалась. Дома молились. У нас всегда иконы висели, никто их не трогал: ни комсомольцы, ни немцы, когда оккупировали. А в 43-м году церкви открыли. Говорят, по приказу Сталина.

«Труд – великое лекарство»– Расскажите, как вы узнали, что война закончилась.

– Война закончилась так. Мы пришли на урок. Был теплый солнечный день, семиклассники играли в волейбол – москвичи нам дали мячик. Сумки и рюкзаки свалены в кучу. А ни машин тогда не было, ни телефонов, никакой связи. Гонец прибыл верхом на лошади и закричал: «Все, война закончилась! Вчера подписан мирный договор, а сегодня, 9 мая, объявлен праздничным днем!» Дети хватали сумки и бросали их вверх, крича «ура», радовались вместе со взрослыми. Этот День Победы останется на века, я всегда буду его помнить. Все собрались, вытащили столы прямо на улицу, у кого что есть – на стол, и начали пировать.

После войны стали все восстанавливать: колхозы, предприятия. Наладили движение между Москвой и Рогачевым, ходили по расписанию машины немецкие. Товарный поезд ездил, но медленно, потому что дорога не везде была надежная, кое-где мины попадались. А потом движение по Савеловской дороге восстановили. На товарных поездах приезжали москвичи, ездили по деревням и меняли вещи, мыло или масло подсолнечное на картошечку, что получали по карточкам, потому что в городе картошки не было.

Все ощущали подъем: все будет хорошо. Народ изменился, появилось больше энтузиастов. Трудились, восстанавливали разрушенное. Труд – великое лекарство. Женщины оплакивали потери, конечно, но что делать… Женщины все переживут. Война без потерь не бывает.

«Я очень требовательная, но справедливая»– Я работала учительницей. В 40-м году окончила двухгодичный Загорский государственный учительский институт. В 37-м по приказу Сталина храмы и семинарии в Загорске[21] переделали в институты. Потом учителей-мужчин призвали в армию и школы остались без учителей, потому что до войны в школах работали в основном мужчины. Я после института сразу пошла преподавать. Тогда ведь было введено обязательное семилетнее образование, и стали на периферии, во всех крупных населенных пунктах, создаваться семилетние школы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Ранее Енисейская губерния. Была учреждена в 1822 году. Ее площадь составляла 2 211 589 квадратных верст и была второй по величине губернией Российской империи после Якутии. Территория Енисейской губернии в основном совпадала с границами Красноярского края. – Прим. ред.

2

В речи бабушки Валентины часто встречается эта речевая конструкция с повторяющимися глаголами, в которой будто заключена формула уклада жизни сибиряков – цикличного и неспешного. – Прим. авт.

3

Глубеница – обл. клубника.

4

Шаньга – круглая лепешка из пресного или дрожжевого, пшеничного, ржаного или ржано-пшеничного теста, сверху обильно смазанная начинкой. – Прим. ред.

5

Единоличник – крестьянин, имевший отдельное, самостоятельное хозяйство в СССР. Обычно противопоставлялся колхознику. – Прим. ред.

6

Хахаль – прост. ухажер, любовник.

7

Суслон – обл. несколько снопов, поставленных в поле для просушки стоймя, колосьями вверх, и покрытых сверху еще одним снопом.

8

Чабан – обл. пастух.

9

Хлеботина – прост. то же, что блевота, рвотные массы.

10

Аутизация – изменение психики в сторону замкнутости, снижения потребности в общении, ухода от реальности в мир собственных переживаний. – Прим. ред.

11

В прошлом Тверская губерния. – Прим. ред.

12

Тверская женская учительская школа имени П. П. Максимовича была открыта в Твери 1 декабря 1870 года членом Тверской земской управы П. П. Максимовичем (1866–1877) на собственные средства для подготовки народных учительниц. В 1919 году школа была закрыта, а все ее имущество передано Институту народного образования. – Прим. ред.

13

Трахома – хроническое инфекционное заболевание глаз, вызываемое хламидиями и характеризующееся поражением конъюнктивы и роговицы. Несвоевременное лечение трахомы приводит к слепоте. – Прим. ред.

14

Рабочий факультет (рабфак) – учреждение системы народного образования в СССР с 1919 года до начала 1940-х годов, которое подготавливало рабочих и крестьян для поступления в высшие учебные заведения. – Прим. ред.

15

Цыпки – разг. мелкие трещинки на коже рук, лица, появляющиеся при обветривании. – Прим. ред.

16

«Все испорчено, все испорчено! Зайдите в дом!» (нем.)

17

В прошлом Московская губерния. – Прим. ред.

18

Трудодень – мера оценки и форма учета количества и качества труда в колхозах в период с 1930 по 1966 год. В СССР действовал обязательный минимум трудодней в год для трудоспособного колхозника. – Прим. ред.

19

Имеется в виду французская песня «Я ищу Титину» («Титина») 1917 года. Чарли Чаплин отобрал «Титину» для фильма «Новые времена», вышедшего на экраны в 1936 году. После успеха чаплиновского фильма мелодия припева «Титины» стала прочно ассоциироваться с образом бродяги Чарли. Она породила множество пародий и переделок, в том числе на русском языке. Бабушка Антонина воспроизводит в интервью один из бытовавших в то время вариантов. – Прим. ред.

20

«Все для фронта! Все для победы!» – лозунг Всесоюзной Коммунистической партии, публично провозглашенный И. В. Сталиным 3 июля 1941 года в ходе выступления по радио. – Прим. ред.

21

С 1930 по 1991 год Сергиев Посад назывался Загорском в честь погибшего в 1919 году революционера Владимира Загорского.