Полная версия

Шаляпин. Горький. Нижний Новгород

К труду Бугров «относится почти религиозно, с твёрдой верой в его внутреннюю силу, которая со временем свяжет всех людей в одно необоримое целое, в единую, разумную энергию, – цель её: претворить нашу грязную землю в райский сад». (М. Горький «Бугров»).

Все расчеты по своим многочисленным делам носил в голове и не нуждался в услугах бухгалтера. Авторитет его был выше губернаторского. Бывал он на приемах у губернатора, а самого всесильного министра С. Ю. Витте «похлопывал по животу».

Скончался Николай Александрович весной 1911 года в своем же доме. На похороны его собралось огромное число людей – от сильных мира сего до нищих. По некоторым подсчетам, только милостыни Николай Александрович за всю свою жизнь раздал около 10 миллионов рублей.

Вернулся Алексей в Нижний Новгород в декабре 1890 года и поселился в семье Метлиных, в доме на Полевой улице (сейчас улица Горького).

Один из Метлиных-детей, Иван, вспоминал:

«При первом же моем знакомстве с Алексеем Максимовичем с большой силой выступила оригинальность его натуры, и, что мне было особенно приятно, Алексей Максимович живо интересовался политическими вопросами.

Вспоминали мы, что еще в очень юные годы, когда Алексею Максимовичу было лет 12 (в действительности 4–8 лет. – Е. Н.), мы встречались на улице, так как он жил против нас на Канатной улице в доме своего деда. Впоследствии дом этот перешел другому лицу, и мальчика я больше не видел.

Алексею Максимовичу было 21–22 года. Был он высокого роста, с густыми русыми волосами, с живыми голубыми глазами, ходил он в синей рубахе и в сапогах. Говорил зычным голосом, за что в среде молодежи был прозван Грохалом. Помню, что, несмотря на внешнюю грубоватость, избыток оригинальной жизненной силы внушал к себе симпатию людей. Нас окружала среда революционной молодежи.

Постепенно мы подружились. Дружба наша стала настолько крепкой, что Алексею Максимовичу захотелось войти в нашу семью.

В 1890 году он поселился у нас. В семью нашу Алексей Максимович вошел как равноправный член ее. Он упорно искал работу и, наконец, ему удалось устроиться письмоводителем у адвоката Ланина. Мать моя очень полюбила Алексея Максимовича, заботилась о его костюме и всегда измышляла из чего бы сделать Алексею Максимовичу рубашку, белье или брюки, и сама его обшивала. Семья наша состояла из отца, служившего в мануфактурном магазине, матери и четверых детей.

Алексей Максимович много читал; я и мои сестры снабжали его книгами, среди которых часто попадались книги нелегального порядка».

Сестра Ивана Метлина, Александра, тоже оставила воспоминания:

«Как сейчас помню первое появление в нашем доме Алексея Максимовича Пешкова. С группой студентов, высланных за студенческие волнения из Казанского университета, пришел к нам юноша лет 19–20, высокий, сутуловатый, с ясными голубыми проникновенными глазами. По внешнему виду его можно было принять за мастерового, так как одет он был в шаровары и синюю косоворотку, подпоясанную чуть ли не бечевкой. Он сел в самый отдаленный угол комнаты и оттуда зорко смотрел на всех. Он особенно внимательно прислушивался, о чем говорили собравшиеся, сам же больше молчал и только изредка вставлял краткие замечания. <…>

Обладая пытливым умом и большой жаждой знания, Алексей Максимович читал преимущественно книги научного содержания, в частности по философии, читал он и нелегальную литературу, которой его снабжали мои братья Василий и Иван, а также я. <…>

Жизнь Алексей Максимович вел самую разнообразную.

Вдруг исчезнет дня на 3–4, никого не предупредив. Возвращается.

С тревогой в голосе мать говорит:

– А мы боялись, не избили ли тебя, Алексей.

– Шатался по подвалам, где беднота живет… попадал и в истории, не без того…

Иногда ходил Алексей Максимович на ночевку в ночлежный дом вместе с братом Василием наблюдать “бывших людей”. <…>

Из зданий, которые были построены стараниями Н. А. Бугрова, для биографии и творчества М. Горького представляет интерес в первую очередь ночлежный дом, расположенный на так называемой «Мильошке»: районе городской бедноты, босячества.

Постройка ночлежного дома на Мильошке связана с именами сразу двух Бугровых – Александра Петровича и его сына Николая Александровича.

2 мая 1880 года Александр Петрович выступил перед Городской думой со следующим заявлением: «Город Нижний Новгород, будучи расположен при слиянии двух огромных рек Русского царства, привлекает к себе массу рабочих рук как из своей, так и из других губерний, являющихся на подденный заработок… Но не всякий из этих пришлых рабочих может достать себе угол для ночлега по недостатку или дороговизне квартир, и они вынуждены обращаться для ночлежного приюта в такие вертепы вроде дома Переплетчикова на Миллионной улице, которые служат школою и рассадником разврата, воровства и всяких пороков. Пришлому рабочему-подденщику после дневных работ, а иногда и вовсе не получившему подденной работы, куда деваться на ночлег? Ему приходится идти или в тот же вертеп Переплетчикова, или ночевать где-нибудь под лодкой на берегу, или просто под открытым небом, или идти на ночной заработок, то есть на воровство и грабеж, последствием которого становится «казенная квартира», то есть тюрьма».

Александр Петрович предложил свою помощь: «Будучи близко знаком с бытом чернорабочего люда, желая придти на помощь ему, желая содействовать в заботе о общественном здравии в городе…, прошу указать свободное место, на котором я выстрою за свой счет ночлежный приют на 500 человек и предоставлю его в вечную собственность города». Бугров и указал на наиболее удобные места для размещения подобного заведения: на Нижнем базаре, в районе плашкоутного моста через Оку или в начале Зеленского съезда.

Бугровское предложение пришлось как нельзя кстати, поскольку Городская дума давно была озабочена санитарным состоянием города. Губернский архитектор Ф. Н. Фалин быстро исполнил проект трехэтажного здания, а исполнительным подрядчиком А. П. Бугров избрал своего земляка – крестьянина деревни Попово П. Г. Григорьева. Ночлежный дом отличался простым внешним обликом, практически лишенным декоративного убранства. К сожалению, Александр Петрович не дожил до окончания строительства и открытия ночлежного приюта, которое произошло в октябре 1883 года, он скончался в мае того же года. Дело продолжал его сын Николай, который хотя и передал здание в собственность города, обязался содержать его за свой счет. На стене была установлена памятная доска «Ночлежный приют А. П. Бугрова», которая исчезла со здания в советское время.

Приют действовал по специальному Уставу, утвержденному Городской думой: «Ночлежный дом учреждается, дабы дать возможность приходящим в город на подденную работу переночевать не под открытым небом. С этой целью приют открыт для всех приходящих без различия состояния, пола и возраста. Учреждается он на 450 мужчин и 45 женщин. Прием ночлежников открыт летом с 7до 9, зимой с 5 до 7 вечера. Никаких видов и паспортов с ночлежников не спрашивается. Люди в нетрезвом виде в приют не допускаются. Строжайше запрещается брать с собою вино, пиво и другие спиртные напитки. Во время нахождения в приюте не дозволяется курение, распитие спиртных напитков, игры в карты, буйство, брань, пение. За порядком наблюдают надзиратели, которые находятся в помещениях приюта безвыходно».

На стене здания крупно были выведены правила поведения: «Песен не петь. Водки не пить. Вести себя тихо!» Нарушителей выгоняли. В приюте полагалось отдыхать, спать, по специальному звонку утром ночлежники здание покидали. В помещениях производилась уборка и подготовка к очередному приему.

В 1884 году в приюте были 248 232 человека, из них 226 663 мужчины, 16 388 женщин, 2 877 подростков, 2 304 ребенка.

Для содержания ночлежного дома Николай Александрович положил в городской общественный банк 3000 рублей, в 1885 году возвел торговый корпус (Зеленский съезд, 4), доходы от которого тоже шли на содержание ночлежки.

Одним из обитателей ночлежки стал двоюродный брат М. Горького Александр Михайлов, романтик и мечтатель. Несколько раз писатель вытаскивал своего родственника из здешнего окружения, устраивал сторожем на виноградники в Крыму, но все равно Михайлов возвращался в район «Миллиошки», а в 1908 году умер от тифа. Может быть, в том числе и из-за печальной судьбы двоюродного брата, М. Горький интересовался обитателями ночлежки. Писатель рассказывал Н. А. Бугрову, что и сам ночевал в приюте, на что тот ответил: «Это мне слишком удивительно. Потому что я привык думать: из этого дома, как из омута, никуда нет путей». (А.М. Горький «Бугров»)

Рассчитанный на 500 посетителей в сутки, ночлежный приют постоянно перегружался. В 1904 году в нем переночевали 443 785 человек. Вмешался санитарный надзор и в дальнейшем пропускная способность приюта стабилизировалась в пределах 270–275 тысяч человек в год. Но невзирая на санитарные ограничения, ночлежка часто переполнялась.

Традиционно считается, что нижегородская ночлежка послужила местом действия для пьесы М. Горького «На дне».

Целыми часами Алексей Максимович любил сидеть на берегу реки и ловить удочкой рыбу в тихом созерцательном раздумье».

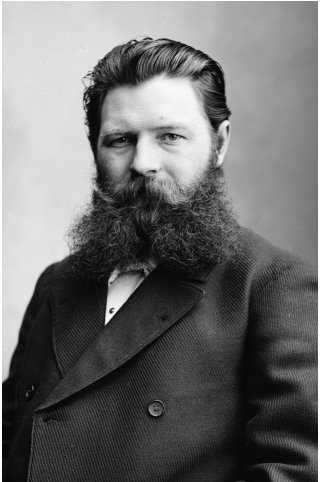

Максим Петрович Дмитриев (21 августа 1858 – 15 октября 1948) – нижегородский фотограф XIX–XX веков, основоположник российской публицистической фотожурналистики.

Родился в деревне Повалишино Тамбовской губернии. Свое образование начал в церковно-приходской школе. Мальчик был вынужден зарабатывать себе на жизнь простой работой – плетением корзин для продажи и пением псалмов на похоронах. Однако мать Максима пожелала, чтобы сын занялся каким-либо более достойным ремеслом. Для этого она отвезла его в Москву и устроила подмастерьем к известному московскому фотографу М. П. Настюкову. Здесь-то мальчик впервые узнал, что такое фотография.

В 1874 году юноша впервые посетил Нижний Новгород – хозяин взял его работать в свой павильон на ярмарке. Ярмарка вызывала у Дмитриева не только сугубо деловой, но и историко-этнографический интерес.

В Нижнем Новгороде встретил Максим Дмитриев человека, сыгравшего решающую роль в его дальнейшем творчестве – нижегородского фотографа-художника Андрея Осиповича Карелина.

В 1877 году Максим был принят ретушером в солидное ателье Д. Лейбовского, который прежде работал у Карелина, довольно основательно освоил художественную манеру и отточенную фотографическую технику этого выдающегося мастера. У Д. Лейбовского Дмитриев проработал около двух лет, пока в 1879 году не получил приглашение от Карелина.

Работа в качестве помощника А. О. Карелина дала Максиму Петровичу не только практические и художественные навыки для самостоятельного «дела», но и необходимые для этого денежные средства.

В 1892 г. на выставке фотографии в Париже, весьма представительной как по составу участников, так и по числу представленных работ, М. П. Дмитриев награжден золотой медалью.

В это же время (1891–1892 гг.) он работает над альбомом «Неурожайный год». Этот цикл составил целый этап в его творчестве и снискал поддержку и уважение общественности.

В 1894 году Максим Петрович начал работать над «Волжской коллекцией»: он снял всю Волгу от истока до устья. Работа продолжалась десять лет. Дмитриев запечатлел практически все наиболее интересные места Поволжья – от Рыбинска до Астрахани.

Глубокий интерес М. П. Дмитриева к отечественной истории и этнографии сформировался благодаря его участию в деятельности Нижегородской губернской ученой архивной комиссии (НГУАК).

Кроме фотографии Максим Петрович Дмитриев занимался ещё и общественной деятельностью. Он был гласным Городской думы, присяжным заседателем при Нижегородском окружном суде, председателем нижегородского фотографического кружка.

В 1899 году Дмитриев был избран в действительные члены Русского географического общества.

Дмитриев был известен и как портретист. Сохранились великолепные портреты В. Короленко, Ф. Шаляпина, Л. Андреева, И. Левитана, К. Маковского, В. Гиляровского и многих других. Дмитриев создал целую галерею портретов писателя Максима Горького и членов его семьи: жены Екатерины Павловны и детей – Максима и Катюши.

Могила М. П. Дмитриева находится на Бугровском кладбище, недалеко от могилы его учителя Андрея Осиповича Карелина.

С 1886 года до самой своей смерти проживал в Нижнем Новгороде Максим Петрович Дмитриев (1858–1948) – фотограф, один из основоположников русской фотографической школы. Он владел фотоателье и мастерской по печатанию фототипных изданий. Его работы в 1892 году были удостоены золотой медали на Парижской всемирной фотографической выставке и в 1895 году – почетного диплома на Всемирной фотографической выставке в Амстердаме. Когда будущий писатель познакомился с М. П. Дмитриевым, точно сказать нельзя, во всяком случае, не позднее начала 1891 года. К этому времени относится первая (из сохранившихся) фотография Алексея Пешкова, сделанная М. П. Дмитриевым. Всего же сохранилось около 100 портретов (включая групповые) Алексея Пешкова работы М. П. Дмитриева. Известна их переписка, небольшая (8 писем писателя и 4 письма фотографа). О характере их отношений красноречиво говорит первое из сохранившихся писем писателя, посланное из Васильсурска летом 1899 года:

«Добрейший Максим Петрович.

Будьте так любезны пришлите заказанные мною карточки в Васильсурск. Буду очень благодарен.

Хорошо здесь!

Какие дивные окрестности, какие виды! Всё это – как и я – ждет Вас с аппаратом! Загляните в обитель мою. Она помещена на самом высоком пункте города.

Поклон и привет Анне Филипповне (жена М. П. Дмитриева. – Е. Н.)».

29 апреля 1891 года Алексей Пешков покинул Нижний Новгород. Позднее в рассказе «О первой любви» М. Горький написал: «…Я ушел из города и почти два года шатался по дорогам России, как перекати-поле. Обошел Поволжье, Дон, Украину, Крым, Кавказ, пережил неисчислимо много различных впечатлений, приключений».

За время «шатанья» по России бродяга Алексей Пешков стал писателем М. Горьким. За такой подписью появился в печати, в тифлисской газете «Кавказ» 12 сентября 1892 года, первый рассказ А. М. Пешкова – «Макар Чудра». В это же время в Тифлисе Алексей повстречал женщину, с которой познакомился в Нижнем Новгороде в июне 1889 года и которую тогда же полюбил, – О. Ю. Каменскую. Они договорились встретиться в городе на Волге и начать там совместную жизнь.

В Нижний Новгород Алексей Пешков вернулся 6 октября 1892 года. Поселился в доме Андреева на Жуковской улице (сейчас улица Минина). Работать опять стал у присяжного поверенного А. И. Ланина. Через два месяца, 4 декабря, в Нижний Новгород приехала О. Ю. Каменская со своей девятилетней дочерью и стала жить с Пешковым.

Ольга Юльевна Каменская (урожденная Гюнтер; 1859–1939) вызвала в Алексее Пешкове первое сильное чувство. Жизнь с нею и с ее дочерью Ольгой (дома ее звали Лелей) продолжалась до 1895 года. Свои переживания, вызванные этой женщиной, писатель выразил в рассказе «О первой любви», где написал: «Я любил эту женщину до бреда, до безумия… Может быть, я любил ее всего больше за то, чего не понимал в ней, но я любил ее со всей силой и страстью юности. Мучительно трудно было мне сдерживать эту страсть, – она уже физически сжигала и обессиливала меня». Ольга Юльевна подобных чувств к Алексею Максимовичу не испытывала. После того как ее муж Фома Фомич Каменский заболел душевной болезнью, она сошлась с Болеславом Петровичем Корсаком. Они жили сначала в России, потом за границей. Но их совместная жизнь не заладилась. Женщина с дочерью вернулась на родину, стала жить с Пешковым, но про Корсака не забыла. Как только в мае 1893 года получила от его матери письмо с сообщением, что Болеслав Петрович арестован на границе и помещен в Петропавловскую крепость, отправилась в столицу. В своих воспоминаниях написала:

«Я видела, что Алексей Максимович недоволен моим решением и что он даже им возмущен. <…>

В Петербурге я получала от Алексея Максимовича то злые, то полные любви письма.

В ответных письмах к нему из Петербурга и я была не на высоте положения и, по всей вероятности, сделала ряд ошибок, не разобравшись хорошенько в его самочувствии».

Корсака из крепости выпустили. Ольга Юльевна подумывала вместе с ним поехать в Тифлис, но всё же вернулась в Нижний Новгород, в воспоминаниях написала:

«Через несколько дней по моем возвращении приехал Корсак, провел у нас сутки и уехал в Тифлис.

И снова мы зажили с Алексеем Максимовичем тепло, дружно и сердечно. <…>

Приискали мы себе квартирку в три комнаты с кухней. Дом стоял в саду, изолированный от уличного шума, что было большим плюсом для нас. Одна комната, побольше, была столовой и гостиной, и мой мольберт стоял тут же. Вторая – средняя комната – была моей спальней вместе с Лелей, а третья, маленькая, принадлежала Алексею Максимовичу». Трехкомнатная квартира находилась на Полевой улице в доме священника Н. П. Прилежаева. Сюда Пешков и Каменская с дочерью переехали 9 декабря 1893 года. Прожили они здесь до отъезда Пешкова в Самару.

Летом 1894 года Пешков познакомился с высланной в Нижний Новгород Екатериной Дмитриевной Кусковой. Она вспоминала:

«Помещение в городе трудно было найти. Поэтому ссыльные устраивали коллективные общежития. И полиция этому не препятствовала! Я попала в одно из таких общежитий на Вознесенской улице, недалеко от знаменитого (по красоте) нижегородского “вала”, или “откоса” – при впадении Оки в Волгу, – где чудесно пели архиерейские соловьи, но где столь же чудесно происходили по ночам наши “дискуссионные собрания”. Происходили они и в нашем общежитии. Решали – страстно! – судьбы России. Однажды на валу ко мне подошел высокий человек и с такой милой, застенчивой улыбкой, с говором на “о” и не представляясь сказал:

– Послушайте… Я слышал у вас собрания… Можно мне прийти?

– Простите, а кто вы такой?

– Не всё ли вам равно? Ну, Пешков я. Что из этого?

– Конечно, ничего, – засмеялась я. – Но хорошо все-таки, что вы себя назвали: я о вас уже много слышала.

С тех пор будущий Горький стал часто бывать на наших собраниях, а потом и лично у меня. Помню хорошо, что на этих собраниях он никогда не выступал. Садился в угол и слушал внимательно, а потом – при встречах – давал свои комментарии, всегда остроумные и неожиданные. Мещанишек он ненавидел какой-то звериной ненавистью. <…>

О наших собраниях он отзывался так:

– Ну, и скучища же, доложу я вам, у вас… Пролетариат, лумпен-пролетариат2, крестьянство… А… человек-то где? Человека у вас нет, – всё набор слов… Кто кого перещеголяет… <…>

Вал, откос он любил какой-то страстной любовью; мог сидеть всю ночь. Там, на валу, познакомился он с В. Г. Короленко, который оказал на его писательскую работу большое влияние. А на нас сердился:

– Да бросьте вы Маркса сосать! Слушайте соловьев. Много больше душе говорят… А вон и “лумпены” ваши на барках…

Да, мы все его любили. В мою комнату приносил он “Макара Чудру”3. Я поражалась его безграмотной орфографии и правила рукопись.

– Ох, уже эти ваши яти и еры… К чему они? Только фабулу засоряют. Читайте и смотрите – ять или е. А о содержании ни полслова…

Хорошо мы жили в этой странной ссылке».

Пешкову эти отношения хорошо запомнились, он ими дорожил. В последнем письме к Е. Д. Кусковой, от 22 января 1929 года, сказал: «Вы, уважаемая Екатерина Дмитриевна, упрекаете меня в грубости отношения моего к эмиграции и одностороннем освещении мною русской действительности. Искренно говорю: никому, кроме Вас, я на эти упреки отвечать не стал бы, да и Вам отвечаю не потому, что хочу оправдываться, а потому, что у меня к Вам есть определенное отношение, началом коего служит моя первая встреча с Вами летом 93 года в Нижнем, когда Вы, больная, жили в Вознесенском переулке».

При содействии В. Г. Короленко молодой литератор сначала стал автором «Самарской газеты» (в ней в октябре 1894 года был напечатан очерк М. Горького «Два босяка»), а затем, в декабре, получил приглашение занять место постоянного сотрудника-фельетониста, составителя обзоров и беллетриста. Пешков приглашение принял и 20 февраля 1895 года выехал в Самару без Каменской. Написал ей в конце февраля:

«Мы уже достаточно много задали трепок друг другу – кончим!

Я не буду отвечать на твое письмо – это бесполезно, это не поведет ни к чему. Я, – говорю по совести, – не виню тебя ни в чем и ни в чем не оправдываю себя, я только убежден, что из дальнейших отношений у нас не выйдет ничего. Т. е. может выйти много худого.

Кончим. Будет».

В Самаре Алексей Пешков стал профессиональным литератором. Газета регулярно печатала его очерки, рассказы, фельетоны. Здесь молодой человек встретил девушку, которая стала его законной супругой, – Екатерину Павловну Волжину. Она работала корректором в «Самарской газете». Венчание состоялось в Самаре 30 августа 1896 года. Ранее, весной, Пешков поссорился с редактором «Самарской газеты» А. А. Дробыш-Дробышевским, после чего перешел на работу в «Нижегородский листок», также стал корреспондентом «Одесских новостей».

Анна Николаевна Шмидт (1851–1905) родилась в Нижнем Новгороде, в семье юриста, дворянина.

Несмотря на то что Анна училась только у домашних учителей, она сумела в 1873 году сдать экзамен, чтобы стать преподавателем французского языка в женской Мариинской гимназии. Отец ее служил в Польше, откуда по суду был сослан в Астрахань; там Шмидт начала журналистскую деятельность в местной газете. Там же Анна начала подрабатывать уроками и переводами, а по возвращении в Нижний Новгород в 1894 году стала постоянным сотрудником вначале «Волгаря», а затем «Нижегородского листка», где и проработала до своей кончины. Шмидт делала репортажи, отчеты о земских собраниях, вела театральную хронику, писала рецензии о концертах, оперных и драматических спектаклях, статьи-отчеты обо всех театральных гастролях.

М. Горький, который познакомился с ней в редакции «Нижегородского листка», где они оба сотрудничали, писал, что у нее был подлинный репортерский дар проникать повсюду – она умудрялась даже прятаться в шкафах, чтобы присутствовать на закрытых заседаниях земства. С 1900 г. увлеклась теологической философией Владимира Соловьева, переписывалась с ним (26 писем, 7 ответных). Анна Шмидт написала ряд мистических сочинений. Не имея достаточного образования, из личного мистического откровения, подобно авторам-визионерам, она построила свою гностическую систему. Её сочинения получили высокую оценку русского философа Сергия Булгакова.

Скромная провинциалка вызвала любопытство среди людей, близких к знаменитостям Серебряного века, своей историей «мистической любви», связавшей ее с русским религиозным философом и поэтом Владимиром Соловьевым.

Переписывался с Анной Шмидт и Александр Блок.

Скончалась она 18 августа 1905 года в Москве. Похоронена на Петропавловском кладбище Нижнего Новгорода (могила не сохранилась).

В Нижний Новгород Пешков приехал 15 мая 1896 года. На следующий день написал невесте: «Вчера приехал и уже вчера ездил осматривать Выставку – хаос полнейший, откроется 26-го. Сегодня посылаю первый фельетон в “Новости”. С Ашешовым (редактором “Нижегородского листка”. – Е. Н.) встретился холодно – Дробыш написал ему письмо в 25 поч<товых> листиков и в этом письме оклеветал меня. Я даже не читал письма – пускай. Буду у них – у Ашеш<ова> – работать, упорно приглашают. Давыдов (журналист, сотрудник “Самарской газеты”. – Е. Н.) скучает по той же причине, что и я, но он счастливее меня – к нему “она” приедет 27-го. <…> Квартиры пока еще не нашел и живу с Д<митрием> Я<ковлевичем> (Давыдовым. – Е. Н.). Наверное так с ним и устроюсь, ибо искать квартиру некогда и бесполезно – нет квартир». Д. Я. Давыдов жил в доме № 5 в Холодном переулке.

XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка

Редакция газеты «Нижегородский листок», в которой Алексей Максимович проработал несколько лет, находилась в трехэтажном доходном доме из красного кирпича, принадлежавшем мещанину Ф. Е. Приспешникову и расположенном на пересечении Грузинской улицы с Большой Покровской.

Во время работы на выставке происходили всевозможные знакомства. 27 мая Пешков сообщил невесте: «Вообще – печать здесь в чести. Это не Самара. Для нас устроено на выставке специальное бюро, где мы можем работать, нас приглашают на всевозможные обеды, собрания, заседания. Это всё утомительно и скучно. Министров сюда приехало – куча!.. Познакомился с разными “особами” – с Григоровичем, Каразиным, Верещагиным. Вчера был у губернатора, который сделал мне выговор за резкость тона. Он – премилый, вежливый и очень разговорчивый; беседовали мы часа полтора, и он обещал мне давать всевозможные указания и справки».