Полная версия

Шаляпин. Горький. Нижний Новгород

Евгений Николаевич Никитин

Шаляпин

Горький

Нижний Новгород

Введение

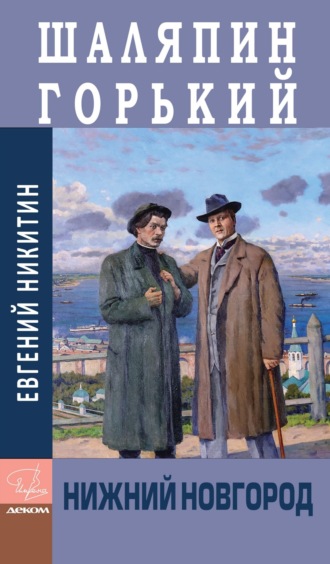

В 2023 году мир отмечает 150-летие со дня рождения Ф. И. Шаляпина и 155-летие со дня рождения А. М. Горького. Оба росли в схожей среде городских окраин: только один в Нижнем Новгороде, другой – в Казани. Оба хотели и стремились к какой-то другой жизни. Каждый искал и нашел свой путь. Они познакомились будучи уже достаточно известными людьми. И их дружба, которую они очень ценили, духовно обогатила обоих. «Первым другом» называл Ф. И. Шаляпин А. М. Горького. Несмотря на то что в конце жизни пути этих двух великих людей разошлись, их связывало много общего: забота о людях, любовь к искусству, общие воспоминания…

Их пути часто пересекались. И в этом плане важную роль сыграл Нижний Новгород. А. М. Горький в Нижнем провел 25 лет своей жизни. Ф. И. Шаляпин несколько раз приезжал сюда и здесь был расцвет его творчества, признание его таланта. В Нижнем Новгороде он познакомился со своей первой женой – итальянской балериной Иолой Торнаги… Кстати, первый в мире музей певца был открыт именно в нашем городе.

Три главных героя: Горький, Шаляпин и Нижний Новгород. Каким был город в то время? Кто здесь жил? Творил? Как город менялся во время ярмарки и Всероссийской промышленной и художественной выставки? Как Шаляпин и Горький помогали Нижнему? Как город повлиял на их творчество? С кем они встречались? В это время в Нижнем живет и работает фотохудожник Максим Дмитриев (он снимал и Шаляпина и Горького), журналистка Анна Шмидт (рабочие отношения связывали ее и с певцом и с писателем), архитектор Павел Малиновский и др. Биографии этих людей нашли свое отражение и в судьбах Горького и Шаляпина и в истории Нижнего Новгорода рубежа XIX–XX вв.

В книге содержится материал о тех, кто приезжал в Нижний в конце XIX – начале XX столетия. Эти люди, безусловно, оказали значительное влияние на развитие отечественной культуры, науки… Это и В. Короленко, и Л. Андреев, Е. Чириков, С. Мамонтов, С. Судьбинин.

Автор и редакция не ставили перед собой задачу сделать какое-то открытие, опубликовать что-то новое, доселе неизвестное. Напротив, целью было обобщить существующий материал и показать, с какими людьми были связаны Горький и Шаляпин здесь, в Нижнем Новгороде, и какие следы остались сейчас, в XXI столетии, от «персонажей» данной книги.

Глава 1

Алексей Пешков и Нижний Новгород

Нижегородский Благовещенский монастырь

Поэт Константин Случевский в своих путевых очерках «По Северо-Западу России» (1897) пересказал легенду о рождении Нижнего Новгорода: «В одной из мордовских песен основание Нижнего объясняется так. Ехал русский князь-мурза по Волге; на ту пору мордва в белых своих балахонах молилась на горе Богу; спросил мурза своих воинов: “что это за березник мотается, шатается к земле матушке на восток приклоняется”; князю объяснили, что это мордва Богу молится. Старики из мордвы, узнав о прибытии русского князя, послали ему с молодыми людьми говядины и пива; молодые люди говядину съели, пиво выпили, а князю принесли земли да воды. Князь поплыл далее по Волге; где кинет на берег горсть принесенной земли, там быть городу, где бросит щепотку – там быть селу. Так покорилась русским земля мордовская. Так, будто бы, возник и Нижний из горсточки земли, брошенной русским князем-мурзою».

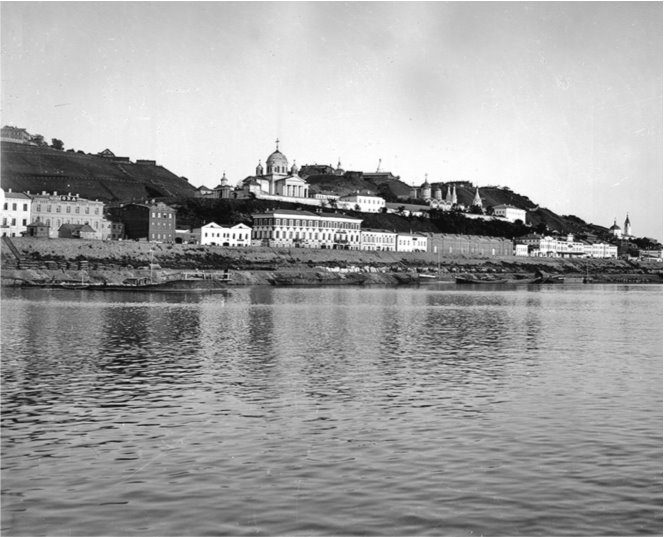

Панорама Нижнего Новгорода с Вознесенской церкви

Красивая легенда. В действительности Нижний Новгород был основан в 1221 году владимирским князем Юрием (Георгием) Всеволодовичем как крепость Новгород Низовой земли на восточной границе Владимирских территорий. Позднее первоначальное название трансформировалось в современное – Нижний Новгород. Развитию города в XIX веке способствовали два обстоятельства. Первое – перевод в 1817 году ярмарки из Макарьева в Нижний Новгород. Второе – сооружение в 1849 году в ближайшей деревне Сормово (сегодня это район Нижнего Новгорода) судостроительного завода.

Красивое местоположение города отмечалось многими путешественниками. Князь Петр Кропоткин, географ и естествоиспытатель, будущий идеолог анархизма, в 1862 году, направляясь из Петербурга в Иркутск, несколько дней провел в Нижнем Новгороде. Свои впечатления от увиденного в городе, расположенном на месте слияния Оки и Волги, князь заносил в дневник. 27 июля он записал: «На нагорном берегу Волги стоит Кремль. На высоком месте Кремля поставлена беседка. Что за вид! Виднеется слияние Оки и Волги, на этом мысу ярмарка; обе реки уставлены судами, целый лес мачт перед глазами, – действительно лес, не фраза. Вся ярмарка на ладони; а там, вдали, пологие берега Оки и Волги, вода стоит местами, и это стелется верст на 40 кругом: Балахна в 30-ти верстах, а ее видно очень хорошо. Что за даль, ширь!.. Я долго, долго любовался видом, едва отошел».

Нижний базар и Собор св. благ. князя Александра Невского

Житель Казани Василий Душин, в июле 1867 года посетивший Нижний Новгород, в своих «Воспоминаниях о святых местах» (1869) так описал вид, открывшийся ему с Нижегородского кремля: «…Волга у ног ваших, по ней ходят пароходы и как голуби с распущенными парусами – лодки, вдали селения с церквами и ярко сияющими крестами куполов церквей; еще дальше лес и синей полосой недоступная глазу даль. – Как-то дышать свободнее при такой дивной обстановке, где всё весело, привольно, хорошо. К верху по Волге, верстах в тридцати, виден город Балахна; пароходы, суда и другие предметы пестреют вдали, отходят и приходят к центру торговли, известной в целом свете».

Писатель Михаил Авдеев в путевых заметках «Поездка на кумыс» (1868) сказал: «Нижний Новгород стоит на горе, омываемой с одной стороны Окой, с другой – Волгой; вид на эту гору, усеянную зданиями, особенно на Кремль, которого старинная зубчатая стена ползет по горе, глядясь с двух сторон в реки и окруженная с двух других бульварами, прекрасен; не менее хорош вид с горы на огромное, разливающееся перед ней, блестящее реками и пестреющее селами, низовье; вообще местоположение Нижнего Новгорода одно из самых счастливых и живописнейших».

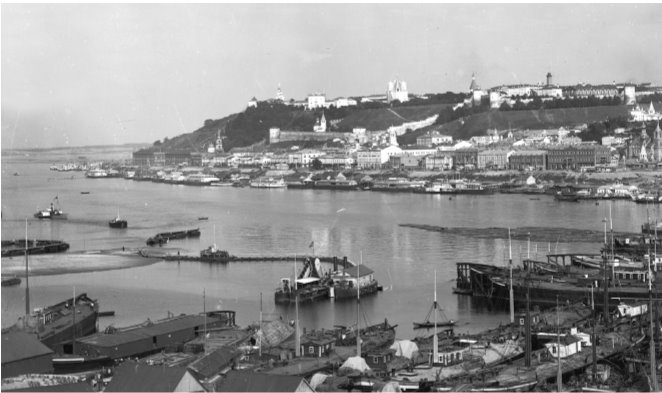

Вид на нагорную часть Нижнего Новгорода со стороны Ярмарки

Путешественник Иван Шевченко-Красногорский, в первой половине 1890-х годов посетивший Нижний Новгород, в своих путевых набросках «По Волге и Каспию» (1895) написал: «Весна была в полном разгаре; даже недоверчивые к ней липы, и те начали распускаться, подчиняясь ее все возрастающей власти. Чудная погода сопровождала меня и к Нижнему Новгороду. Впервые видел я Нижний, по всем отзывам, самый красивый город на Волге. В самом деле, он очень картинно разместился по желто-песочному, испещренному зеленью скату высокого, дугою изогнувшегося берега, где Ока и Волга сливаются в одну широкую водную равнину. Взгромоздившийся на шестидесятисаженной вершине “Часовой” горы Кремль, обнесенный высокою, от времени заметно разрушающеюся стеною, с зубцами и бойницами, придает еще более эффектный вид Нижнему, рассматриваемому со стороны реки. Но поистине великолепная панорама открывается пред глазами, если с Кремля или с ”откоса” – третьего от уровня воды яруса набережной вблизи Кремля – смотреть на левый, луговой берег Волги. Особенно сильное впечатление испытывается вечером, когда приближающиеся сумерки сглаживают отдельные изъяны и шероховатости ландшафта. На необъятном пространстве, уходящем в неведомою даль, обрамленною еще не успевшей померкнуть золотисто-палевою полоскою надвигающегося на землю неба, виднеются слабые очертания там и сям разбросанных деревень; местами таинственно чернеет лес; кое-где мигают костры, а сюда, ближе к реке, среди темно-зеленеющей травы, выделяются своим матово-стальным отблеском гладкие поверхности маленьких озер, остатки недавнего разлива Волги».

Усадьба В. В. Каширина

Приведенные высказывания путешественников наглядно рисуют фасад Нижнего Новгорода. Он великолепен и, безусловно, оказал влияние на формирование личности Алексея Максимовича Пешкова. Но внутри город (особенно те районы, где жила беднота и где прошло детство будущего писателя) выглядел иначе. Выдающаяся русская актриса Полина Стрепетова, родившаяся в Нижнем Новгороде в 1850 году, в своих воспоминаниях, говоря о собственном детстве, написала: «Нижний в прошлом не мог похвалиться особенной любовью к чистоте – неряшество было отличительной чертой этого города, но, вместе с тем, никогда это неряшество не представляло такого абсолютного в своем роде совершенства, как в описываемое время. По грязной, изрытой ухабами мостовой, куда выбрасывались сор и помои, куда стекали всевозможные нечистоты с еще более грязных дворов, спокойно разгуливали коровы, лошади, свиньи; собаки целыми стаями бегали взад и вперед, находя себе обильную пищу на тротуарах. Тут же в живописном беспорядке валялись трупы и скелеты различных животных, умерших частью естественною, частью насильственною смертью. Летом страшная пыль, осенью и весною невылазная грязь, зимою непроходимые снежные сугробы, и во все времена года ужасный, пропитанный миазмами, смрадный, отвратительный воздух. Таков был Нижний… почти весь, за исключением главной улицы, на которой замечалось немного больше порядка».

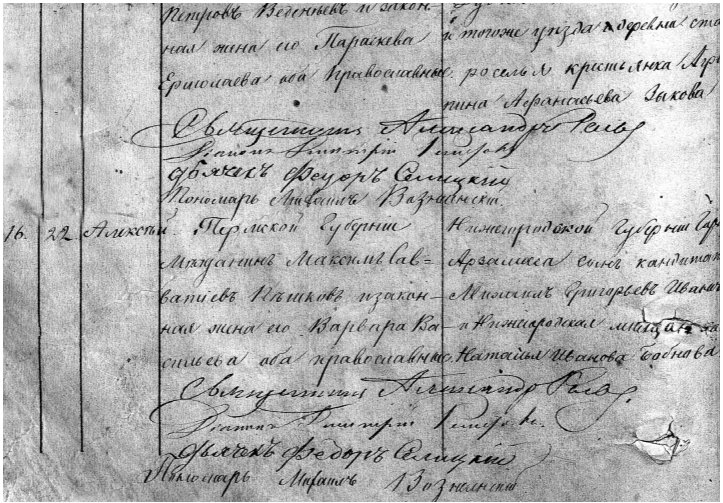

В Нижнем Новгороде, который так наглядно описали путешественники, в флигеле дома № 232 (сегодня № 33) по Ковалихинской улице весной 1868 года появился на свет мальчик. Через 6 дней его крестили в церкви Варвары Великомученицы, что стояла на Дворянской улице. В метрическую книгу записали: «Рожден 1868 г. Марта 16, а крещен 22 чисел, Алексей; родители его: Пермской губернии мещанин Максим Савватиевич Пешков и законная жена его Варвара Васильевна, оба православные. Таинство святого крещения совершил священник Александр Раев с диаконом Дмитрием Ремезовым, дьячком Феодором Селицким и пономарем Михаилом Вознесенским. Восприемниками при крещении были: Нижегородской губернии г. Арзамаса сын кандидата Михаил Григорьев Иванов и нижегородская мещанка Наталья Ивановна Бобкова». Приведя данную метрическую запись в своей книге «Горький и его время» (Т. 1. Л., 1938), биограф писателя И. А. Груздев пояснил: «Н. И. Бобкова, в замужестве Душина, – нижегородская купчиха. Сын кандидата М. Г. Иванов – отставной капитан волжского пароходства, живший в Нижнем отшельником, на покое. Ни с “крестным”, ни с “крестной” у “крестника” в дальнейшем никаких связей не было. К первому, впрочем, он заглядывал в окно с улицы, удивляясь большому количеству книг, а от второй получил раз на Пасху гривенник».

Запись в метрической книге Варваринской церкви о рождении Алексея – будущего писателя М. Горького

В начале 1871 года до Нижнего Новгорода дошла весть о том, что летом Александр II намерен предпринять путешествие по югу России и посетить Астрахань. Волжские купцы к приезду императора решили возвести в Астрахани триумфальную арку. Ее строительство взяло на себя пароходство Ивана Колчина, где служил Максим Пешков. Его Колчин весной 1871 года направил в Астрахань для наблюдения за работами по возведению арки и управления астраханской пристанью.

Церковь великомученицы Варвары

Максим Савватиевич поехал в Астрахань с семьей. Вскоре в городе началась эпидемия холеры. Первым заболел Алёша. От него заразился отец. Мальчик выздоровел. Максим Савватиевич умер –29 июля 1871 года. Воспоминание об этой трагедии (возможно, первое яркое воспоминание) писатель пронес через всю жизнь и зафиксировал его через 40 лет в повести «Детство»:

«В полутемной тесной комнате, на полу, под окном, лежит мой отец, одетый в белое и необыкновенно длинный; пальцы его босых ног странно растопырены, пальцы ласковых рук, смирно положенных на грудь, тоже кривые; его веселые глаза плотно прикрыты черными кружками медных монет, доброе лицо темно и пугает меня нехорошо оскаленными зубами.

Мать, полуголая, в красной юбке, стоит на коленях, зачесывая длинные мягкие волосы отца со лба на затылок черной гребенкой, которой я любил перепиливать корки арбузов; мать непрерывно говорит что-то густым, хрипящим голосом, ее серые глаза опухли и словно тают, стекая крупными каплями слез.

Завод Колчина

Меня держит за руку бабушка, – круглая, большеголовая, с огромными глазами и смешным рыхлым носом… она тоже плачет…

Я никогда еще не видал, чтобы большие плакали, и не понимал слов, неоднократно сказанных бабушкой:

– Попрощайся с тятей-то, никогда уж не увидишь его, помер он, голубчик, не в срок, не в свой час…

Я был тяжко болен, – только что встал на ноги; во время болезни, – я это хорошо помню, – отец весело возился со мною, потом он вдруг исчез, и его заменила бабушка, странный человек. <…>

Меня подавляет мать; ее слезы и вой зажгли во мне новое, тревожное чувство. Я впервые вижу ее такою, – она была всегда строгая, говорила мало; она чистая, гладкая и большая, как лошадь; у нее жесткое тело и страшно сильные руки. А сейчас она вся как-то неприятно вспухла и растрепана, всё на ней разорвалось; волосы, лежавшие на голове аккуратно, большою светлой шапкой, рассыпались по голому плечу, упали на лицо. Я давно стою в комнате, но она ни разу не взглянула на меня, – причесывает отца и всё рычит, захлебываясь слезами».

День 29 июля 1871 года стал поворотным в жизни Алёши Пешкова, будущего писателя М. Горького. Счастливое детство кончилось. Любящего отца не стало. А мать считала сына виновником смерти горячо любимого мужа. Думается, по этой причине (из-за недополучения в детстве родительской любви) М. Горький остро чувствовал страдание других людей. Отсюда его желание помочь, особенно детям. Чего стоят знаменитые «Горьковские елки».

Женщины с Алёшей по Волге отправились в Нижний Новгород. Через много лет Алексей Пешков, уже будучи всемирно известным литератором М. Горьким, в повести «Детство» написал:

«Сорок лет назад пароходом плавали медленно; мы ехали до Нижнего очень долго, и я хорошо помню эти первые дни насыщения красотою.

Установилась хорошая погода; с утра до вечера я с бабушкой на палубе, под ясным небом, между позолоченных осенью, шелками шитых берегов Волги. Не торопясь, лениво и гулко бухая плицами по серовато-синей воде, тянется вверх по течению светло-рыжий пароход, с баржой на длинном буксире. Баржа серая и похожа на мокрицу. Незаметно плывет над Волгой солнце; который час всё вокруг ново, всё меняется; зеленые горы – как пышные складки на богатой одежде земли; по берегам стоят города и села, точно пряничные изделия; золотой осенний лист плывет по воде.

Вид на нагорную часть Нижнего Новгорода со стороны Ярмарки

– Ты гляди, как хорошо-то! – ежеминутно говорит бабушка, переходя от борта к борту, и вся сияет, а глаза у нее радостно расширены. <…>

Помню детскую радость бабушки при виде Нижнего. Дергая за руку, она толкала меня к борту и кричала:

– Гляди, гляди, как хорошо! Вот он, батюшка, Нижний-то! Вот он какой, богов! Церкви-те, гляди-ка ты, летят будто!»

Красота, увиденная во время поездки из Астрахани в Нижний Новгород, и то, чем мальчик любовался в родном городе с откоса (вспомним приведенные ранее записи путешественников), – всё это легло в основу того положительного, что сформировалось в душе Алёши Пешкова и потом выразилось в сочинениях М. Горького.

В Нижнем Новгороде Варвара Васильевна с сыном стала жить у родителей, в доме на Успенском съезде (ныне Почтовый съезд, дом № 21). Этот дом с 1938 года является мемориальным Музеем детства А. М. Горького «Домик Каширина» (филиал Государственного музея А. М. Горького).

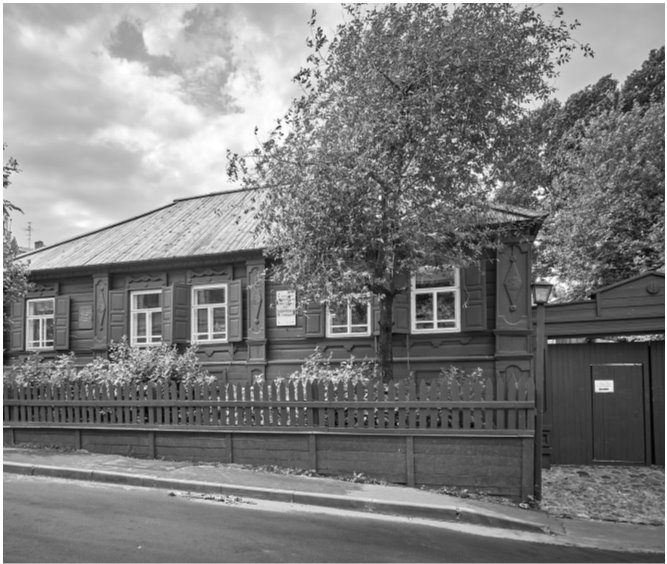

«Домик Каширина» – Музей детства Алеши Пешкова

В конце 1871 года (скорее всего, в ноябре) из дома на Успенском съезде, который после раздела семейного имущества перешел к Якову Каширину, старики с внуком переехали на Полевую улицу в дом, который дед купил 29 октября 1871 года. Этим домом Василий Васильевич владел недолго, по 29 августа 1872 года, затем продал его. Но выехали Каширины с внуком лишь после того, как 7 сентября 1872 года был куплен дом на Канатной улице (сейчас улица Короленко, дом № 42). Об этом месте жительства М. Горький написал в повести «Детство»:

«Дед неожиданно продал дом (на Полевой улице. – Е. Н.) кабатчику, купив другой, по Канатной улице; немощеная, заросшая травою, чистая и тихая, она выходила прямо в поле и была снизана из маленьких, пестро окрашенных домиков.

Новый дом был нарядней, милей прежнего; его фасад окрашен теплой и спокойной темно-малиновой краской; на нем ярко светились голубые ставни трех окон и одинарная решетчатая ставня чердачного окна; крышу с левой стороны красиво прикрывала густая зелень вяза и липы. На дворе и в саду было множество уютных закоулков, как будто нарочно для игры в прятки. Особенно хорош сад, небольшой, но густой и приятно запутанный; в одном углу его стояла маленькая, точно игрушка, баня; в другом была большая, довольно глубокая яма; она заросла бурьяном, а из нее торчали толстые головни, остатки прежней, сгоревшей бани».

В мае 1876 года мать Алёши во второй раз вышла замуж – за студента Евгения Васильевича Максимова и уехала с ним в Москву, оставив сына родителям.

В «нарядном» доме прожили четыре года. Но и его разорившийся Василий Васильевич осенью 1876 года вынужден был продать.

В это время мать с мужем возвратилась из Москвы. Отчим устроился на работу в управление судостроительного завода и с женой поселился в Сормове. К родителям вместе с бабушкой Алёша переехал в декабре 1876 года. Рассказывая в «Детстве» о своем житье в Сормове, М. Горький с болью поведал о нелюбви к нему самого близкого человека – родной матери:

«Она мало говорила со мною, всё только приказывала:

– Сходи, подай, принеси…

На улицу меня пускали редко, каждый раз я возвращался домой, избитый мальчишками, – драка была любимым и единственным наслаждением моим, я отдавался ей со страстью. Мать хлестала меня ремнем, но наказание еще более раздражало, и в следующий раз я бился с ребятишками яростней, – а мать наказывала меня сильнее. Как-то раз я предупредил ее, что, если она не перестанет бить, я укушу ей руку, убегу в поле и там замерзну, – она удивленно оттолкнула меня, прошлась по комнате и сказала, задыхаясь от ярости:

– Звереныш!

Живая трепетная радуга тех чувств, которые именуются любовью, выцветала в душе моей, всё чаще вспыхивали угарные синие огоньки злости на всё, тлело в сердце чувство тяжкого недовольства, сознание одиночества в этой серой, безжизненной чепухе».

В Сормове мальчик прожил недолго. В январе 1877 года бабушка привезла внука к деду. «Он, – написал М. Горький в повести “Детство”, – жил уж в Кунавине (другой вариант названия местности – Канавино. – Е. Н.), занимая тесную комнату с русской печью и двумя окнами на двор, в двухэтажном доме на песчаной улице, опускавшейся под горку к ограде кладбища Напольной церкви». Этот дом (№ 230) принадлежал купцу Чеснокову и располагался на Пирожниковской улице (сейчас улица Алёши Пешкова, дом № 44). Вскоре после переезда к деду Пешков поступил в Кунавинское начальное училище, расположенное на Елизаветинской улице (сейчас улица Коммунистическая, дом № 27). В нем преподавались предметы: закон Божий, чтение по книгам церковной и гражданской печати, чистописание, четыре первые действия арифметики. Преподавателями были: священник Александр Виноградов и учитель Иван Андреевич Молниев.

В это время к отцу приехала Варвара Васильевна (с матерью и двумя маленькими сыновьями – Вениамином, который вскоре умер – 17 августа 1877 года, и недавно родившимся Сашей). Отчима за махинации с «харчевыми записками» уволили с завода, он уехал в Москву искать себе место. В комнате деда стало невыносимо тесно. И он снял для дочери баню, расположенную позади дома. Другого свободного помещения поблизости не было. В бане с матерью стали жить и дети.

Об этом времени сохранились воспоминания И. М. Сапожникова, друга детства Алёши Пешкова: «Когда мне было 12 лет, жили мы в Канавине на Елизаветинской улице (ныне Коммунистическая), на наших задворках, на улице Пирожниковской, в бане, у домохозяина Чеснокова, поселилась молодая женщина с восьмилетним мальчиком. Мальчик этот был будущий писатель Максим Горький. Семья жила бедно, и мальчику самому приходилось работать. Бойкого и живого мальчика быстро узнала вся улица. Подружился с Алёшей и я. Мы ходили на Оку удить рыбу, играли в бабки, занимались сбором старого железа, добывали на Кобыльих ямах лошадиные кости… и продавали их по 20 коп. за пуд».

За занятие ветошничеством Алёше Пешкову доставалось от одноклассников. В повести «Детство» М. Горький написал: «…ученики высмеивали меня, называли ветошником, нищебродом, а однажды, после ссоры, заявили учителю, что от меня пахнет помойной ямой и нельзя сидеть рядом со мной. Помню, как глубоко я был обижен этой жалобой и как трудно было мне ходить в школу после нее. Жалоба была выдумана со зла: я очень усердно мылся каждое утро и никогда не приходил в школу в той одежде, в которой собирал тряпье».

Мальчик очень нуждался в понимании, в добром отношении. Их ему очень не хватало. Лишь один раз он увидел понимание и сочувственное отношение к себе, когда в феврале 1878 года в училище с инспекцией приехал епископ Хрисанф. В повести «Детство» читаем:

«Когда я сказал, что у меня нет книги и я не учу священную историю, он поправил клобук и спросил:

– Как же это? Ведь это надобно учить! А может, что-нибудь знаешь, слыхал? Псалтырь знаешь? Это хорошо! И молитвы? Ну, вот видишь! Да еще и жития? <…> Ну-ко, расскажи про Алексея человека божия?..

– Прехорошие стихи, брат, а? – сказал он, когда я приостановился, забыв какой-то стих. – А еще что-нибудь?.. Про царя Давида? Очень послушаю!

Епископ Нижегородский Хрисанф (Ретивцев)

Я видел, что он действительно слушает и ему нравятся стихи; он спрашивал меня долго, потом вдруг остановил, осведомляясь, быстро:

– По Псалтырю учился? Кто учил? Добрый дедушка-то? Злой? Неужто? А ты очень озорничаешь?

Я замялся, но сказал – да. Учитель с попом мгновенно подтвердили мое сознание, он слушал их, опустив глаза, потом сказал, вздохнув:

– Вот что про тебя говорят – слыхал? Ну-ко, подойди!

Положив на голову мне руку, от которой исходил запах кипарисового дерева, он спросил:

– Чего же это ты озорничаешь?

– Скучно очень учиться.

– Скучно? Это, брат, неверно что-то. Было бы тебе скучно учиться – учился бы ты плохо, а вот учителя свидетельствуют, что хорошо учишься. Значит, есть что-то другое. <…>

Он вывел меня за руку в сени и сказал тихонько, наклонясь ко мне:

– Так ты сдерживайся, ладно? Я ведь понимаю, зачем ты озорничаешь! Ну, прощай, брат!

Я был очень взволнован, какое-то особенное чувство кипело в груди».

Посещение епископа Хрисанфа изменило отношение к мальчику учителей. Окончив два класса Кунавинского начального училища, Алексей Пешков получил на руки документ, характеризующий его успехи в науках:

«ПОХВАЛЬНЫЙ ЛИСТ

Нижегородское Слободское Кунавинское училище, одобряя отличные пред прочими успехи в науках и благонравие ученика Алексея Пешкова, наградило его сим похвальным листом, в пример другим.

Июня 18-го дня 1879 года».

После похорон Вениамина в Нижний Новгород вернулся отчим. Ему удалось получить должность конторщика-кассира станции Нижний-пассажирская, и он смог снять жилье для своей семьи – в подвале того же дома, где жили старики Каширины. Семейная жизнь Максимовых на Пирожниковской улице продлилась не очень долго. 5 августа 1879 года Варвара Васильевна умерла от чахотки. Через несколько дней после ее похорон дед сказал внуку: «Ну, Лексей, ты – не медаль, на шее у меня – не место тебе, а иди-ка ты в люди».

Первым местом работы одиннадцатилетнего Алёши стал магазин модной обуви Л. М. Порхунова, расположенный в самом центре Нижнего Новгорода – на Большой Покровской улице, дом № 9а. Жил юный работник в доме хозяина – на Полевой (сейчас улица Горького, дом № 74).