Полная версия

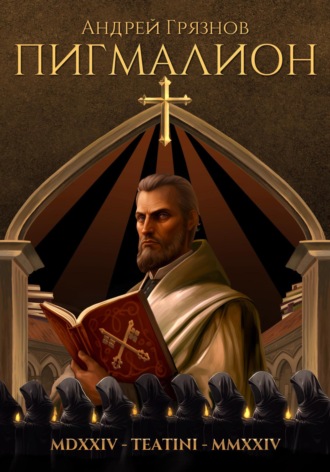

Пигмалион

Андрей Грязнов

Пигмалион

Пролог

Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни.

Притчи Соломона, глава 4, стих 23

Жюли разбудил резкий гортанный крик попугая. За окном светало, и первые лучи солнца, словно золотыми кистями, раскрашивали листву пальм, едва колышущуюся от утреннего бриза. Остров еще спал, но где-то в кронах деревьев уже перекликались птицы, их голоса сливались в спокойный утренний хор.

Она лежала, не открывая глаз, пытаясь удержать ускользающие образы прошедшего вечера: темные силуэты на закате, ее кисть, скользящая по холсту, тень мужчины на фоне мерцающей воды… его голос, обволакивающий, как шелк, и легкий аромат сигары от его пальцев, когда он взял ее за руку, помогая выйти из воды. Незнакомец, но такой, будто она знала его всю жизнь.

Жюли осторожно приоткрыла глаза и увидела его – Жана. Он сидел за письменным столом, склонившись над колодой карт, одну из которых держал перед собой, рассматривая ее сквозь лупу. Узкие тени ложились на его лицо, придавая чертам загадочность, усиливая ощущение скрытой тайны. На секунду ей захотелось просто лежать и смотреть на него, запоминая каждый штрих – резкие линии скул, расслабленные губы, длинные аккуратные пальцы, которые теперь изучали не ее, не скользили по ее коже, а касались чего-то древнего, полного символов и тайн.

Воспоминания о прошлом вечере всплывали в ее голове, как теплые волны: коктейли в баре, смех, танцы, его рука на ее талии, первый поцелуй в тени пальм… А теперь она здесь, в его номере, в его жизни – с какой-то поразительной естественностью. Она потянулась, потом, накинув халат, подошла к столу, стараясь выглядеть так, будто ее нисколько не смущает это утро и его присутствие. Ее голос прозвучал мягко, чуть хрипло:

– Что ты делаешь?

Жан медленно оторвался от карты и посмотрел на нее, в его глазах мелькнул легкий отблеск интриги. Он улыбнулся так, словно ждал ее вопроса.

– Пытаюсь понять послание, – ответил он спокойно, но с намеком на тайну. – Это не просто карта. Она из старой колоды под названием «Пигмалион», почти реликвия. Говорят, такие карты ведут нас, если мы умеем читать их знаки.

Жюли наклонилась вперед, разглядывая тонкие выцветшие линии на бумаге. Символы, узоры – они напоминали ей иероглифы или древние письмена, неясные, словно из другого мира. Что-то похожее на Таро, но гораздо более архаичное.

– Ты что, ищешь сокровища? – усмехнулась она, делая вид, что не воспринимает его всерьез, хотя на самом деле ее захватил интерес.

Жан откинулся на спинку стула, не сводя с нее глаз.

– Возможно, – сказал он загадочно. – А может, просто пытаюсь понять, куда приведет этот путь. Мы все что-то ищем, не так ли?

Слова повисли в воздухе, и Жюли почувствовала, как у нее по коже пробежали мурашки. Казалось, что его слова были обращены не только к карте, но и к ней.

– Ты серьезно? – снова усмехнулась она, но ее голос выдал неподдельное любопытство. – Ты правда веришь, что эта карта может что-то рассказать?

Жан посмотрел на нее долгим взглядом, изучающе, как будто она сама была частью карты, ее символом.

– А ты не веришь? – тихо спросил он, приподняв одну бровь. – В этих картах зашифрованы вопросы. И ответы. Иногда их видишь только тогда, когда к этому готов. Хочешь, выбери одну из них.

Жюли прикусила губу, задумчиво разглядывая карты. Изображенные символы манили ее, притягивали, как потаенная дверь, скрытая в полумраке. Она села на стул рядом с Жаном, взяла одну из карт со стола и зажала ее между ладонями, чувствуя легкое тепло от истертой бумаги. Ощущение тайн, скрытых в этих знаках, казалось, завораживало ее, как если бы сами линии на карте начинали двигаться.

Сначала ее подчинил себе едва слышный шум, похожий на звук далекого моря, будто она прижала к уху большую раковину. Потом сознание стало проваливаться в полусон, и она, слегка покачиваясь, заговорила ровным, чуть отстраненным голосом. Жан, не отдавая себе отчета, торопливо включил диктофон.

Прошло немного времени. Жюли вздрогнула, как будто ее обдало ледяным ветром. Она медленно открыла глаза, их голубой цвет потускнел, а взгляд был растерянный, словно она только что вернулась из иного мира.

Жан наблюдал за ней с тревогой, крепко сжимая диктофон.

– Жюли? – осторожно спросил он, наклоняясь к ней. Она молчала, а потом посмотрела на карту в своей руке, словно не понимала, как она туда попала.

– Что… что это было? – ее голос звучал глухо, как если бы слова с трудом проходили через горло.

Жан едва заметно улыбнулся, но в его глазах мелькнула тень напряжения, которую он старался скрыть.

– Я и сам хотел бы узнать, – произнес он ровно, стараясь не выдать своего волнения. – Ты говорила о Марии, о каком-то эликсире… Ты точно ничего не помнишь?

Жюли снова посмотрела на карту. На ней был изображен белый ангел, треснувшая чаша с вином, капли которого смешивались с каплями крови из сердца. Надпись на латыни, выгравированная внизу, казалась странно знакомой, как будто она видела ее раньше, но не могла вспомнить, где именно.

– Super Omnia Custodi… Quia ex ipsis vita procedit, – медленно прочитала она. – Кажется, это лишь фрагмент. – Она закрыла глаза и неожиданно для самой себя громко произнесла: – Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни.

– Жан, я не помню, чтобы когда-либо видела такую карту. Как будто кто-то вложил мне в голову эти слова.

Он кивнул, глядя на нее пристальным, чуть изучающим взглядом, как на человека, который приоткрывает дверь в тайну, о существовании которой сам еще не подозревает.

– Карты хранят следы, – произнес он, стараясь разрядить обстановку. – В них, как говорят, живут древние души, древние видения. Те, кто держит карту, иногда… открываются для этих видений. Ты же художница, Жюли, может быть, это твое восприятие. Карта выбрала тебя.

Жюли подняла на него тревожный взгляд.

– Ты правда так думаешь?

Жан улыбнулся, но его глаза оставались серьезными.

– Думаю, что ничего не случайно. Видения не приходят просто так. И слова, что ты произнесла… Они – ключ. Я записал их, – он чуть качнул диктофоном. – Возможно, нам стоит послушать их вместе.

Жюли кивнула, и ее тревога постепенно сменилась на странное, но сильное чувство любопытства. Она ощущала, что в их встрече есть нечто большее, чем простое совпадение, будто они оба стоят на пороге тайны, которую только предстоит разгадать.

Жан включил диктофон, и ее голос, ровный и тихий, снова раздался в комнате. Жюли слушала, но уже почти не узнавала себя. Казалось, будто кто-то другой говорил через нее, передавая историю, которая шла через века, проходя через руки жрецов, искателей, пророков. Историю о святом сосуде, о тайне бессмертия, об эликсире, который должен был хранить сердце человеческое.

"Мария пришла ко гробу с двумя кувшинами: один – с благовониями, другой – с вином из чаши Илии [1]. Обнаружив, что камень отвален, а тело Иисуса исчезло, она заплакала, пока Ангелы в белых одеждах не успокоили ее. И тогда Мария увидела воскресшего Иисуса, который поручил ей возвестить ученикам о своем воскресении.

– Равви, а что делать с этими кувшинами? – воскликнула Мария, указывая на сосуды.

– Благовония не нужны, Мария, я восхожу к Отцу Моему и к Богу Моему. И вино из чаши Илии вам также больше не пригодится. Иоанн Креститель пришел в духе и силе пророка Илии, чтобы подготовить путь для Меня.

Смешай вино с благовониями, и с Моего благословения отныне это будет эликсир бессмертия, чтобы хранить сердца человеческие до новых времен. Каждый год в день моего воскресения добавляйте в него вино из вяленого винограда в равной части, чтобы эликсир был неисчерпаем, пока не явится знамение Сына Человеческого на небе, грядущего на облаках с силой и славой великой.

– А чьи сердца мы должны хранить, Равви? Для кого эликсир? – удивленно спросила Мария.

– Говорил уже: отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу [2], – ответил Иисус и стал для нее невидим".

Запись закончилась. Жюли сидела неподвижно, задумчиво глядя перед собой.

– Это значит… что сердце – это не просто символ, – прошептала она. – Это что-то, что должно быть защищено. Что-то важное, что следует беречь, пока не настанет время для истины. – Она вдруг улыбнулась, вздохнула и, взглянув на Жана, сказала с неожиданной легкостью: – Думаю, пора переключиться. Я в джакузи, – она взъерошила волосы и добавила с улыбкой: – Будь любезен, закажи завтрак. Только не сразу – минут через тридцать.

* * *Жан, воспользовавшись паузой, решил прогуляться вдоль океана. Высокий и стройный, чуть за сорок, он выглядел моложе своих лет – лёгкая пружинистая походка и спортивное телосложение выдавали человека, привыкшего держать себя в форме. Его лицо, загорелое и спокойное, казалось высеченным из камня: скулы чёткие, подбородок уверенный, а взгляд – тот, который привык видеть мир через призму анализа и контроля. Тонкие морщинки в уголках глаз намекали не столько на возраст, сколько на прожитый опыт – тот, который учит ценить паузы между бурями.

Босые ноги оставляли едва заметные следы на песке, тут же смываемые ленивыми утренними волнами. Рубашка с закатанными рукавами и светлые брюки делали его образ почти небрежным, но в этой небрежности ощущалась скрытая аккуратность. Всё в нём – от прямой осанки до уверенного ритма шагов – говорило о внутренней собранности, даже здесь, среди величия природы.

Но едва он вдохнул солоноватый утренний воздух, как телефон в кармане ожил. Резкий звук порвал тишину, словно напоминая, что мир, от которого он пытался отдохнуть, так просто его не отпустит.

Звонок был из Москвы, от его друга Вадима, голос которого звучал с нотками то ли радости, то ли тревоги.

– Слушай, Жан, я прослушал аудиофайл – это бомба! Стопроцентное попадание! Сколько ты ее караулил на берегу, три дня? Но это того стоило! Теперь понимаешь, почему я тебя просил помочь? Она уникум! Больная на всю голову, конечно, но настоящий уникум. Мы ее давно присмотрели. В психиатрической клинике. Я пришлю ее эпикриз.

– Вадим, стой, – Жан поморщился и провел рукой по лицу. – Не так быстро. Сколько у вас сейчас времени? И сколько у меня, на Карибах? Я и так встал ни свет ни заря, чтобы разыграть весь этот спектакль.

– Так вы еще и ночь вместе провели? Тогда снимаю шляпу! Понимаю тебя, брат, ох как понимаю! – Вадим расхохотался, не скрывая радости за друга. – Ладно, буду краток. С картами эксперимент временно прекрати. Придумай причину. Скажи ей, что у тебя есть доступ к церковному архиву с древними документами. Намекни, что там она сможет найти ключ к пониманию своих видений. Заинтригуй ее, а через пару дней предложи работу твоего помощника. По моей информации, времени у нее свободного достаточно. Если захочет остаться в журнале фотохудожником по совместительству, не возражай. Главное, мы ее зацепили, и она – именно тот, кто нам нужен. У нее явно есть когнитивный резонанс с этим Пигмалионом, художником, который создавал карты.

– Что у нее есть? – переспросил Жан, усмехнувшись.

– Неважно. Я тебе подкину сканы документов из архива. Главное – не влюбись в нее, понял? Все, пока! Развлекайся. Рабочее название операции – "Пигмалион".

– Пока так пока, – пробормотал Жан, глядя на телефон. В голове крутился калейдоскоп не то просьб, не то поручений, и он чувствовал себя еще более озадаченным этой спонтанной игрой. – Вот что значит иметь друга из ФСБ, – ерничая над собой, засмеялся Жан. – Ха! Зато какую ночь провел.

* * *Жюли стояла в ванной, прислушиваясь к шуму воды, наполняющей джакузи, и к собственному сердцебиению, которое еще не успокоилось после разговора с Жаном. Привычным движением она вынула сим-карту из телефона, вставила другую и быстро набрала номер. Ее лицо стало серьезным, как по мановению неведомой силы.

– Алло, брат Иоанн? Это я, Жюли.

– Да будет с тобой Божья милость, Жюли, – послышался приглушенный, ровный голос.

– Я коротко, – быстро проговорила она. – Все произошло, как вы и предполагали. Три дня я скрытно наблюдала за ним, присматривалась, изучала, а потом пошла на контакт. Судя по всему, помимо колоды карт у него есть архив или его часть. Перстень пока не видела. Попробую узнать больше. Карту из колоды отработала идеально, как и планировали. Прикинулась овечкой – Кассандрой, загрузила его своими видениями. Он купился.

– Не возгордись, сестра, – предостерег брат Иоанн, его голос прозвучал почти укоризненно. – Смотри, чтобы свет, который в тебе, не стал тьмою[3].

– Не волнуйтесь, брат. Будут новости – я позвоню, – тихо ответила она, чувствуя слабую волну раздражения. – Ох уж эти их занудные нравоучения…

Жюли отключила телефон и снова заменила сим-карту, аккуратно возвращая её на прежнее место. Затем сбросила халат, мягко скользнувший на пол, и на мгновение задержалась перед зеркалом, словно замерев в безмолвной оценке самой себя.

В отражении стояла молодая девушка с утончённым, почти интеллигентным лицом. Высокие скулы, прямой нос, нежно очерченные, припухшие губы и холодный, чуть отстранённый взгляд ярко-голубых глаз создавали образ, который мог бы принадлежать студентки университетской аудитории или консерваторскому залу. Но эта картина не была полной. Её стройное тело, словно созданное для глянцевой обложки мужского журнала, контрастировало с аристократической утончённостью лица. Длинные ноги, тонкая талия, чувственные линии бёдер и груди притягивали взгляд так же, как и её холодная красота лица. Это противоречивое сочетание интеллекта и чувственной физической притягательности вводило в замешательство.

Жюли чуть наклонила голову, разглядывая своё отражение с критичной сосредоточенностью, и её губы дрогнули в полуулыбке. Что-то в её собственной силе, в способности манипулировать, вдруг отразилось в зеркале пугающим блеском глаз. В этот момент она ощущала себя не просто участницей игры, но её кукловодом.

Эта игра больше не была для неё просто необходимостью. Она стала её оружием, её инструментом контроля, и это осознание вызвало волнующий, почти зловещий трепет.

Жюли скользнула в горячую воду, чувствуя, как тело расслабляется, а мысли остаются острыми. Запах жасмина, доносящийся из приоткрытого окна, смешивался с ароматом пены, словно убаюкивая ее. Жюли откинулась назад, наслаждаясь каждой минутой покоя, позволяя воде унести с собой напряжение последних дней.

– Все под контролем, – мысленно успокоила она себя. Но в глубине души знала: в этой игре никто и ни от чего не застрахован.

Неожиданным порывом ветра колыхнуло штору, и Жюли явно послышался голос брата Иоанна: – Когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать[4].

– Бред какой-то, – подумала она, – точно, заскучала без меня психушка.

Глава 1. Detestande feritatis – ненавидящая жестокость

Шел 1297 год. На закате, под золотистыми лучами угасающего дня, папа Бонифаций VIII, в миру – Бенедетто Каэтани, и его спутник, магистр Доминиканского ордена Никколо Боккасини из Тревизо, медленно прогуливались по саду рядом с папским дворцом в Ананьи[5].

От доверенных лиц из окружения магистра понтифик знал, что истинная цель приезда доминиканца – получить эликсир бессмертия для короля Франции Филиппа IV.

То, что король решил действовать через Боккасини, не вызывало особых вопросов: отношения Ватикана с французским двором в последнее время оставляли желать лучшего. Но то, что Никколо решил провернуть это дело за спиной папы, навевало печальные мысли. Понтифик понимал: плата за такую услугу может быть лишь одна – папская тиара. Иначе магистр не стал бы рисковать. Оставалось только поучаствовать в спектакле, который Боккасини собирался разыграть.

Папа с иронией поглядывал на своего спутника, который с непривычной для него эмоциональностью разворачивал перед ним драматическую историю.

– Так случилось, Ваше Святейшество, – начал магистр голосом, полным почтительного трепета, оглядываясь вокруг, – что на корабле, плывущем из Кипра в Венецию, находились двое наших братьев – доминиканцев. Им довелось исповедовать умирающего тевтонского рыцаря, который стремился получить у вас аудиенцию. При нем было рекомендательное письмо от магистра тамплиеров Жака де Моле[6].

Папа мельком взглянул на письмо, наслаждаясь вечерним пением птиц, затерявшихся в кронах деревьев, и невольно вспомнил свою последнюю встречу с магистром тамплиеров, которая едва не закончилась ссорой. – Очень странно и совсем не похоже на Жака, – подумал понтифик. – Если бы он просил за своих, за тамплиеров, это было бы понятно. Но тевтонцы? Что это за реверанс в их сторону? Он что, пытается пригрозить мне, намекая на создание антипапской коалиции религиозных орденов, или, наоборот, ищет повод для примирения?

Не найдя ответа на свои вопросы, папа прервал размышления, вернул письмо Боккасини и спросил:

– И что же хотел этот рыцарь?

– Этот рыцарь, – ответил магистр, перекрестившись, – погрузил на корабль две бочки с останками своих товарищей. Они хотели быть похороненными на тевтонском кладбище в Ватикане. Да будет милосерден Господь к их душам.

Разговор плавно перешел к деталям мрачного путешествия рыцаря. Магистр рассказал папе, что в 1291 году, после падения Акры, тевтонцы, тяжело раненные, попали в плен к мамлюкам[7].

По воле Божьей им удалось бежать, и после долгих скитаний они достигли Кипра, где нашли убежище у тамплиеров. Но без всякой надежды на исцеление двое из них один за другим скончались.

Выживший рыцарь расчленил тела своих погибших товарищей: головы и сердца законсервировал в винных бочках, засыпав солью, а тела долго варил в вине, пока плоть не отделилась от костей. Обнаженные кости он высушил на солнце, затем сложил их в мешки из овечьих шкур и поместил вместе с остальными останками в эти же бочки.

Понтифик казался равнодушным к словам магистра. Его лицо оставалось непроницаемым, но как только рассказ завершился, он приподнял бровь и с легким оттенком сарказма спросил:

– Зачем так много деталей и художественных образов, Никколо? Ты стал по ночам писать книги? Если хочешь меня впечатлить, то я не настолько сентиментален. Чего ты от меня ждешь? Чтобы я повторил старые истины о том, что тела чад Божьих – это храмы Духа Святого и мы обязаны относиться к ним с уважением в надежде на их воскрешение? Но кто с этим спорит? Разве это не вы, доминиканцы, своим молчанием одобряете подобные дела? По слухам, и ваши, и францисканские монахи извлекают выгоду из того, что богатым внушают делить тела умерших на части и хоронить их в разных местах. Чем больше молебнов и захоронений – тем больше пожертвований. О вас уже говорят, что вы, словно голодные псы, ждете, чтобы разорвать труп на части.

Магистр едва заметно вздрогнул, но сохранил смиренный тон:

– Печально слышать такие обвинения, Ваше Святейшество, но без вашего вмешательства это не прекратится.

– Тогда скажи мне, Никколо, – голос понтифика стал спокойным, но в нем звучала скрытая угроза, – зачем это нужно Престолу именно сейчас? Поверье, что кости рыцарей надо хранить для их воскрешения в Судный день, тянется еще с эпохи крестовых походов. Забыл пророчество Иезекииля?! – Папа символично поднял руку с указательным пальцем и торжественно произнес:

– Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей. И провел Он меня вокруг них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне: сын человеческий! оживут ли кости сии? <…> Я пророчествовал, как Он повелел мне; и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои, весьма, весьма великое полчище[8].

– Разделение тел, бальзамирование – эти традиции уходят корнями во времена фараонов, – продолжил понтифик, опустив руку. – Разве мы можем себе позволить сейчас тревожить древние обычаи, когда и без того отношения со знатью натянуты? Скажи мне, сколько мы с тобой проживем после этого решения? Против нас восстанут не простые рыцари, Никколо.

Магистр выдержал долгую паузу, словно взвешивая каждое свое слово, затем его голос стал более твердым.

– Тем не менее церковной позиции необходима ясность, – произнес он намеренно осторожно, но с ноткой вызова.

– Допустим, мы объявим позицию Престола, – понтифик задумчиво потер ладонью лоб, словно пытаясь найти ответ на какой-то мучавший его вопрос, – а что будем делать с уже захороненными? Например, с Ричардом Львиное Сердце. Его тело покоится в аббатстве Фонтевро, внутренности – в Шалю, а забальзамированное сердце – в Руанском соборе. И все это с нашим, ватиканским, благословением.

Магистр вздохнул, не зная, что сказать.

– Вариантов не так много, Ваше Святейшество, – сказал он, сохраняя нейтральный тон, но голос его звучал чуть резче, чем требовалось. – Либо оставить все как есть, либо попытаться убедить потомков Ричарда I перенести все останки в одно место. Хотя вероятность успеха крайне мала.

– Наконец-то ты начал мыслить реалистично, Никколо, – ответил понтифик с неуловимой улыбкой, от которой магистр внутренне напрягся. – Дело не только в том, хватит у тебя дара убеждения или нет. Ведь именно Ватикан, как тебе должно быть известно, предоставил династии Плантагенетов[9] особый бальзам для сохранения их сердец. Бальзам с эликсиром бессмертия, состав которого является одной из самых охраняемых тайн Престола.

Магистр, казалось, едва сдержал удивление, но быстро овладел собой.

– Мне известны эти слухи, но я всегда полагал, что это лишь миф, легенда, – сказал он.

Понтифик, глядя на него, улыбнулся, но в этой холодной улыбке не было веселья.

– Миф это или нет, нам с тобой не суждено узнать, – его голос был спокойным и сдержанным. – Однако Плантагенеты убеждены, что воскрешение и жизнь вечная уготованы лишь избранным. Тем, чьи тела сохраняются нетленными благодаря святости. Тем, кто принял мученическую смерть во имя веры. И тем, чьи сердца бальзамированы составом, который, по их вере, готовился для погребения Христа. Каким-то образом они узнали, что этот бальзам хранится у нас. И что только Ватикан владеет секретом его изготовления.

Магистр задумчиво нахмурился, словно размышляя вслух.

– Интересно… – его голос был тихим, как будто он говорил не понтифику, а самому себе. – В чем же секрет этого бальзама? В евангелии от Иоанна сказано: "Пришел также Никодим и принес состав из смирны и алоэ, около ста литр. Они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают у иудеев[10]". Алоэ с его антисептическими свойствами и смирна как ключевой компонент для бальзамирования. Все логично…

– Достаточно! – резко оборвал его понтифик, в его голосе прозвучал стальной аккорд. – Мы не оракулы и не алхимики, чтобы предаваться подобным гаданиям. Секрет основного ингредиента бальзама, эликсира бессмертия, как утверждают Плантагенеты, был передан Марии Магдалине от самого Христа. Явно не для всех, для королей. И уж точно не для обсуждений.

Он посмотрел прямо в глаза магистру, будто ожидая, что тот поймет серьезность сказанного. Однако магистр, терзаемый любопытством, как будто нарочно не отвел взгляда, заставив понтифика продолжить.

– Omnia tempus habent, et suis spatiis transeunt universa sub caelo[11], – тихо, словно самому себе, проговорил понтифик. – У всего свое время и свое место. И события происходят, когда им суждено случиться.

* * *Никколо чуть сжал губы, продолжая с любопытством наблюдать за понтификом, но тот, заметив это, резко сменил тон.

– В отношении позиции Престола по раздельному погребению ты прав, Никколо. Думаю, мы поступим так. Подготовь проект буллы. Когда ее обнародовать – я решу позже.

Магистр на мгновение замешкался, словно не ожидая столь резкого окончания разговора о бальзаме, но быстро взял себя в руки. Понтифик, заметив это, слегка усмехнулся и, выдержав паузу, начал твердым голосом диктовать основные положения буллы.

Каждое слово звучало как роковой приговор, оставляя магистру мало пространства для маневра.

– Для всех стран, где преобладает католическая вера, мы, руководствуясь благочестивыми намерениями, апостольской властью повелеваем запретить разделение тел усопших – как нечестивое, мерзкое и бесчеловечное действие, – понтифик словно ударял этими словами, не оставляя места для сомнений.