Полная версия

Убийство Кирова. Смертельная тайна сталинской эпохи

Лено очевидно «верил» и рассказам Хрущева о Николаенко и Мишаковой. Тем не менее главная тема его книги – показать, как Хрущев и его соратники пытались «подставить» Сталина как убийцу Кирова, утаивая и уничтожая свидетельства, до того как им окончательно пришлось оставить эти попытки, как безнадежные. Тогда с какой стати Лено «поверил» Хрущеву по этому поводу? Очевидно, потому что это представляет собой хорошую «антисталинскую» байку.

Смерть Серго Орджоникидзе

Лено пишет:

…ряд специалистов и администраторов комиссариата Орджоникидзе был обвинен в саботаже, а некоторые были арестованы. Орджоникидзе сделал попытку защитить некоторых из этих людей, что завершилось личным конфликтом со Сталиным накануне февральского Пленума ЦК в 1937 г. и смертью Орджоникидзе, вероятно, самоубийством (Л 466).

И снова это полнейшая ложь. Орджоникидзе не сделал ни одной попытки «защитить» своих подчиненных. Более того, не было никакого «личного конфликта со Сталиным» – его просто-напросто никогда и не было. Нет никаких доказательств этого. Мало того – нет никаких доказательств и того, что Орджоникидзе покончил жизнь самоубийством! Здесь единственный источник Лено – книга Олега Хлевнюка «Сталин и Орджоникидзе» (1993 г. – есть и перевод на английский язык). Хлевнюк утверждает, что Орджоникидзе выступил против Сталина, поссорился с ним и застрелился. Однако у Хлевнюка нет доказательств ни по одному из этих пунктов. Он, очевидно, основал свою версию на введении хрущевской эпохи к биографии Орджоникидзе, в котором были сделаны эти заявления, тоже без доказательств. Когда эта биография была переиздана через несколько лет после снятия Хрущева, эта ничем не подтверждаемая информация была вырезана. Лено не имел права использовать вторичный источник в качестве доказательства. Ему следовало проверить его.

Чтение Жукова на июньском 1957 г. Пленуме ЦК

Лено заявляет:

Во второй половине дня 25 апреля (1957 г.) Президиум собрался для обсуждения реабилитации Тухачевского, Якира и Уборевича, трех главных генералов, казненных за предательство в 1937 г. … Хрущев бросил вызов: «Пусть старые члены Политбюро расскажут нам, как они решили вопрос о привлечении Якира к суду, как был подготовлен этот первый шаг». Маршал Жуков поддержал Хрущева словами: «Мы должны докопаться до сути этого» (Л 601).

На следующей странице Лено обсуждает июньский 1957 г. Пленум Центрального Комитета, на котором вновь возник этот вопрос:

Жуков и Шверник поставили в вину Молотову, Кагановичу и Маленкову ведущую роль в Терроре, при этом Жуков, по всей видимости, зачитывал вслух архивные документы (Л 602).

Лено цитирует протокол этого Пленума, опубликованный в 1999 г., в котором маршал Жуков прочитал текст письма Якира Сталину от 9 июня 1937 г. Относящийся к данному делу раздел протокола гласит следующее:

Вы Якира все знаете, он был известным растущим и крупнейшим работником. Он был не за что арестован. 29 июня 1937 года, накануне своей смерти, он написал письмо Сталину, в котором обращается:

«Родной, близкий товарищ Сталин! Я смею так к Вам обратиться, ибо все сказал, и мне кажется, что я честный и преданный партии, государству, народу боец, каким я был многие годы. Вся моя сознательная жизнь прошла в самоотверженной, честной работе на виду партии и ее руководителей. Я умираю со словами любви к Вам, партии, стране, с горячей верой в победу коммунизма» (Молотов, Маленков, Каганович. 1957. Стенограмма июльского Пленума ЦК КПСС и другие документы. М.: МДФ, 1999. С. 37).

В 1994 г. был опубликован текст «Отчета Шверника» от 1963–1964 гг. Хрущеву в отношении этих военных, который содержал более полный текст письма Якира. Вот этот текст:

«Родной близкий тов. Сталин. Я смею так к Вам обращаться, ибо я все сказал, все отдал и мне кажется, что я снова честный, преданный партии, государству, народу боец, каким я был многие годы. Вся моя сознательная жизнь прошла в самоотверженной честной работе на виду партии, ее руководителей – потом провал в кошмар, в непоправимый ужас предательства… Следствие закончено. Мне предъявлено обвинение в государственной измене, я признал свою вину, я полностью раскаялся. Я верю безгранично в правоту и целесообразность решения суда и правительства… Теперь я честен каждым своим словом, я умру со словами любви к Вам, партии и стране, с безграничной верой в победу коммунизма».

Этот более полный текст был опубликован в 1994 г. в сборнике «Военные Архивы России (1993)», с. 50; в «Трагедия РККА» («Военно-Исторический Архив», 1994, № 1. С. 194). Наконец, он был опубликован в авторитетной и известной книге «Реабилитация. Как Это Было». Т. 2 (2003), с. 688.

Этот документ является веским доказательством того, что Якир, а через некоторое время остальные командиры, которых судили и казнили с ним, были виновны. Их вина наводит на мысль, что признания Бухарина на мартовском 1938 г. Московском показательном процессе были правдивы, поскольку Бухарин обвинял Тухачевского. Они имеют важнейшее значение для темы, которую изучал Лено. Но нет никаких следов их в его книге.

Мы знаем, что Лено знаком с отчетом Шверника, так как он рассматривает часть его, касающуюся убийства Кирова, и делает вывод, что «ведущееся расследование, кажется, было беспристрастным» (Л 630–638). Конечно, возможно, что Лено не читал отчета целиком, а лишь ту часть, которая была связана с Кировым. Если так, то это был серьезный недочет со стороны Лено.

Этот отрывок тоже является еще одним доказательством того, что Хрущеву и его людям ни в коем случае нельзя доверять. Неясно, знал ли маршал Жуков, что он читает письмо, которое было сфальсифицировано путем изъятия некоторых мест. И такое случалось не раз. На XXII съезде партии в октябре 1961 г. Александр Шелепин, глава КГБ при Хрущеве (после Серова), прочитал то же самое письмо Якира в своем обращении к съезду и тоже утаил признание Якира в вине!

«Закрытый доклад» Хрущева

Лено обсуждает закрытый доклад Хрущева ХХ партсъезду от 25 февраля 1956 г. на с. 571 и последующих. Для его целей он важен, так как знаменует начало официального расследования убийства Кирова, документацию о котором содержит вторая половина объемной книги Лено. Тем не менее Лено никогда не упоминает того факта, что каждое «разоблачение», совершаемое Хрущевым о преступлениях и злодеяниях, приписываемых Сталину или Лаврентию Берии, было фальшивкой. Этот факт был хорошо известен, по крайней мере, с начала 2008 г., когда моя книга на эту тему стала сенсацией в России. Однако некоторые из этих образчиков лжи уже давно признаны. Но Лено принимает речь Хрущева за чистую монету.

Разоблачения «хрущевцев»

Позднее, в связи с июньским 1957 г. Пленумом Лено заявляет, что «хрущевцы раскрыли многие из его (Сталина) самых гнусных преступлений» (Л 604).

Но Лено не упоминает ни одного из них.

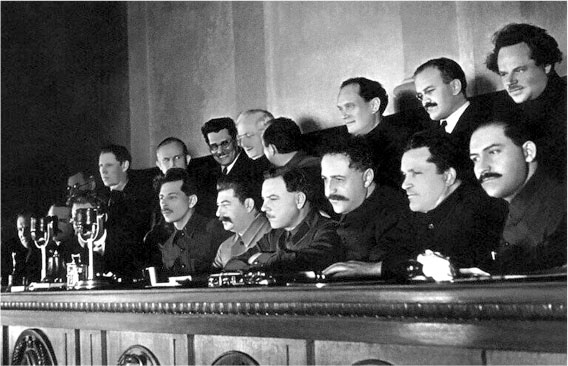

В президиуме

Трудно поверить, что это случайность, ибо фактически нет никаких доказательству что Хрущев «разоблачил» хотя бы одно «преступление» – не только на июньском 1957 г. Пленуме, но хотя бы когда-нибудь! Каждое отдельное голословное утверждение у которое сделал Хрущев о «преступлении» Сталина, на проверку оказывалось фальшивкой. Российское издание моей книги на эту тему («Антисталинская подлость») было опубликовано и широко разрекламировано в России задолго до того, как была закончена книга Лено. Но даже если б это было не так или если бы Лено не слышал о ней, ни Лено, ни любой другой историк не имеет право принимать слово Хрущева или кого-либо другого за «правду», не попытавшись найти доказательства. Так принято поступать со всеми фактами, о которых заявляет кто бы то ни было. Но это особенно касается Хрущева, так как Лено рассматривает мотивы Хрущева в попытке возложить вину за убийство Кирова на Сталина.

Пост генерального секретаря

В разделе под названием «Были ли действия (попытки) по замене Сталина Кировым?» Лено замечает, что в отчете за 1963 г. указано, что «ряд делегатов XVII съезда партии (проведенного в январе 1934 г. – Г.Ф.) хотел упразднить должность генерального секретаря и вернуть партию к «коллективному руководству»… (Л 614). Лено, очевидно, не знает, что сам Сталин уже пытался три раза уйти с поста генерального секретаря – 19 августа 1924 г., 27 декабря 1926 г. и 19 декабря 1927 г. В последний раз (в 1927 г.), когда его просьба о разрешении уйти с поста не была одобрена Центральным Комитетом, Сталин сделал предложение «уничтожить» пост генерального секретаря. Это предложение тоже было отвергнуто.

Однако после XVII съезда ВКП(б) термин «генеральный секретарь» больше не употреблялся. Сталин был избран просто в секретариат, а его имя было среди имен остальных секретарей. Например, в соответствующем разделе протокола XVIII партсъезда в марте 1939 г. все секретари приведены в списке по алфавиту, то есть как равные.

18 марта 1946 г. Пленум ЦК принял резолюцию о составе Политбюро, Секретариата и Оргбюро партии. Здесь Сталин действительно был приведен в списке перед остальными секретарями, не по алфавиту. Однако Георгий Маленков тоже был вписан не по алфавиту. И опять нет никаких упоминаний поста «генерального секретаря».

И снова Сталин был избран просто членом Секретариата на Пленуме Центрального Комитета после XIX съезда партии в октябре 1952 г. Даже официальное сообщение о смерти Сталина 5 марта 1953 г. просто заявляло, что его постами были Председатель Совета Министров СССР и Секретарь ЦК КПСС.

То есть Сталин не был генеральным секретарем Партии после 1934 г. Более того, он и ранее хотел уйти с этой должности и упразднить ее.

Лено либо не знает этих фактов, либо не делится ими со своими читателями.

Хрущев, однако, действовал иначе. На сентябрьском 1953 г. Пленуме ЦК Хрущев распорядился, чтобы его избрали «первым секретарем Центрального Комитета КПСС», т. е. на пост, которого не существовало прежде. В 1964 г. Леонид Брежнев стал преемником Хрущева на посту Первого секретаря, а в 1966 г. был избран на новый пост Генерального секретаря партии, что стало титулом всех советских руководителей до Михаила Горбачева включительно.

Глава 4

Ошибки и заблуждения в аргументации Лено

Лено пишет:

После арестов Антонова, Толмазова и Звездова люди Агранова стали накапливать существенные доказательства о продолжении поддержания дружеских связей среди сторонников Зиновьева. Их рассматривали как нити в расширившейся паутине политического заговора. Сталин и сотрудники центрального аппарата НКВД были чрезвычайно подозрительны в отношении «двурушничества» среди бывших зиновьевцев. В частности, их волновала директива, которую Зиновьев предположительно пустил в обращение среди своих последователей в 1928 г., чтобы они публично отреклись от своих убеждений и вновь вступили в партию. Сталин и Агранов предпочли рассматривать эту директиву как знак того, что Зиновьев пытался подорвать партию изнутри (Л 306).

Понятно, что о члене партии, который повторно вступал в партию не из-за приверженности ее линии, а по какой-то иной причине, будь это простой карьеризм или, как утверждается здесь, план «подточить ее изнутри» во взаимодействии с другими, использовать членство в партии для попытки получить привилегированный доступ к партийным постам и членам партии, говорили, что он виновен в «двурушничестве» – выражение, означаюшее «лживость, неискренность», которое существует и в английском языке. «Лицемерие» – это тоже подходящий эквивалент «двурушничества». Такой человек заявлял о верности партии, в то время как на самом деле он подрывал ее; клялся следовать партийной дисциплине, а в действительности подчинялся дисциплине своей собственной фракции. Если бывшие зиновьевцы были все еще верны Зиновьеву, то они были членами партийной фракции, а такие фракции были запрещены по настоянию Ленина на X съезде партии в 1921 г.[13]

Если связи между бывшими сторонниками Зиновьева были «дружескими», а не политическими, тогда они не являлись бы свидетельством о заговоре. Однако у Лено нет никаких доказательств, что эти связи были лишь «дружескими» или что это были лишь «бывшие» зиновьевцы, т. е. больше не были членами действующей фракции, нелегальной по правилам партии. Никаких доказательств, то есть никаких кроме первоначальных показаний этих людей после их ареста. Но это ненадежные доказательства. Во-первых, от всех подозреваемых как невиновных, так и виновных, можно ожидать, что они будут отрицать вину во время первого допроса. Во-вторых, подозреваемые вскоре изменили свои показания и признались, что все еще являются членами подпольной зиновьевской группы.

Таким образом, Лено не решает этот вопрос на основании имеющихся доказательств, а вместо этого просто заявляет, что эти подозреваемые являлись лишь «бывшими» зиновьевцами. Тезис Лено заключается в том, что Николаев был «убийцей-одиночкой». Для этого тезиса важно, чтобы эти люди не имели политического формирования, отдельного от формирования их партийных организаций.

Не было ничего необычного в опасениях Сталина насчет «двурушничества». Если вышеупомянутые люди были искренними сторонниками партийной линии, все было в порядке, и Николаев был действительно «убийцей-одиночкой». Если же нет, то Николаев был членом тайной террористической организации заговорщиков внутри партии.

Вопрос здесь касается не психологического состояния Сталина («чрезвычайно подозрительный»), а факта – существовал такой заговор или нет?

В 1928 г. Зиновьев писал своим сторонникам, настаивая на том, чтобы они снова вступили в партию, как поступил ранее он. 10 декабря 1934 г. Антонов сказал:

Румянцев был… неудовлетворен позицией, которую занял Зиновьев, рекомендовавший вернуться в партию на особых условиях (Л 307).

Единственным условием, допускаемым для человека, который хотел вступить или повторно вступить в партию, была клятва, что он поддерживает линию партии. «Особые условия» в словах Антонова подозрительны как раз потому, что они подразумевают, что Зиновьев имел в виду другие причины. 11 декабря, днем позже, Звездов признался, что он знал о подпольной антипартийной организации, которая действительно существовала:

Я знаю, что на протяжении 1933–1934 гг. бывшие лидеры зиновьевской оппозиции Бакаев, Харитонов, Гертик и сам Зиновьев возобновили усилия по восстановлению своей организации.

Бывшие лидеры зиновьевской оппозиции, которые были в Москве и были (тоже) тесно связаны с Ленинградом, надеялись втянуть нашу прежнюю комсомольскую группу из бывших зиновьевцев в борьбу с партией и партийным руководством. Антонов Николай, с которым я учусь в институте, рассказывал мне об этом… Антонов услышал об этом от Котолынова… (Антонов) сказал, что теперь активизируются прежние связи и готовится новая атака на партийное руководство (Л 309).

На следующих страницах своей книги Лено цитирует множество свидетельств того, что бывшие зиновьевцы действительно сформировали подпольную группу против руководства и, следовательно, вновь вступили в партию обманным путем или как «двурушники». Документ Лено под номером 55 – это признание Звездова от 12 декабря, в котором он подробно описывает членов Ленинградских групп. Он начинается с ссылки на допрос от 11 декабря, во время которого Звездов уже «доказал существование в Москве контрреволюционной организации, основанной на базе бывшего троцкистско-зиновьевского блока» (Л 310).

После многословной выдержки из признания Звездова от 12 декабря Лено спрашивает: «Почему признались Звездов и другие предполагаемые члены “Ленинградского центра”?». После чего Лено переходит к выдвижению всех причин – угроз, пыток, феномена «Рубашова» – кроме одного: что они все признались, потому что это была правда. Лено даже не выдвигает ее в качестве возможного варианта! Это бросающееся в глаза исключение показывает, что Лено, очевидно, просто изначально предполагает, что признания были ложными, фальшивыми и «написанными по сценарию». А то, что Лено считает себя обязанным сделать такое допущение, даже неявно демонстрирует другой факт: Лено не имеет абсолютно никаких доказательств в подтверждение своего допущения – потому что, если бы они у него были, хотя бы какие-нибудь, он, конечно, привел бы их.

Лено воспроизводит отрывки признания Толмазова от 12 декабря (Документ № 56, Л 314–316). Толмазов подтверждает существование подпольных московской и ленинградской групп зиновьевцев. Согласно переводу Лено Толмазов даже использовал слово «центр» для описания этих групп.

На с. 316 Лено соглашается с тем, что Котолынов признал, что зиновьевцы повторно вступили в партию нечестным путем и поддерживали свою организацию. Лено не предоставляет текст этого допроса и скрывает от читателей то, что этот текст был опубликован в другом месте. Мы обсудим этот документ в другой главе. В нем Котолынов признает, что письмо Зиновьева 1928 г. было «письменной инструкцией по обману партии». Лено не информирует своих читателей об этом заявлении Котолынова. Какой бы ни была причина, по которой он опустил его, это разрушает его доводы.

Подведем итог: существует огромное количество свидетельств из допросов, что зиновьевцы в Ленинграде и Москве действительно вступали повторно в партию, как «двурушники». Нет совершенно никаких доказательств, что эти признания были «написаны по сценарию»,

Покойный Пьер Бруэ был неистово враждебен по отношению к Сталину и был сторонником Троцкого. По его словам, сведущими людьми просто воспринималось как должное, что когда оппозиционеры обычно вновь вступали в партию, они поступали так «двурушнически».

Лев Седов называл группу Смирнова либо «бывшими капитулянтами», либо «троцкистскими капитулянтами». Все знали, начиная с 1929 г., что люди в группе Смирнова на самом деле не капитулировали, а пытались одурачить аппарат и были способны организоваться в виде оппозиции внутри партии. Этот факт был настолько общеизвестен, что Андрес Нин, испанец, депортированный из Советского Союза в августе 1930 г., объяснил это открыто своим немецким товарищам из «Die permanente Revolution» (перманентной революции), которая напечатала его заявление без видимых проблем.

«Молодые турки», «левые сталинисты», они (Я. Э. Стен и В. В. Ломинадзе) уже начали организовываться и действовать как оппозиция в 1929 г., были разоблачены в 1930 г. и продолжали свою оппозиционную деятельность несмотря на публичное признание в ошибках и самокритику, что побудило аппарат называть их «двурушниками».

Несмотря на такое наглое «двурушничество», Сталин был бы глупцом, если бы не заподозрил этого! Как бы там ни было, он правильно повел себя в этом случае. Компетентное, честное изучение доказательств должно привести к выводу, что подпольные зиновьевские группы существовали на самом деле.

Антикоммунистическая предвзятость

Долг ученого в том, чтобы развивать способность быть объективным в интерпретации фактов. Как ученые, мы не должны доверять нашим собственным предвзятым идеям более, чем мыслям других. В конце концов, это наши собственные идеи, которые, скорее всего, уведут нас по ложному пути.

В системе уголовного судопроизводства присяжные должны судить о виновности или невиновности обвиняемого лишь на основании фактов, правильно интерпретированных. Судьи и адвокаты осведомляются у присяжных обо всем, что могло бы помешать им решить дело исключительно на основании фактов. Если пристрастия или предвзятые идеи присяжного настолько сильны, что помешали бы ему принять решение исключительно на основании фактов, такой присяжный должен быть отстранен от этого дела. Его (или ее) пристрастия, предубеждения и/или предвзятые идеи помешают присяжному объективно изучить факты.

Все, включая историков, имеют пристрастия, предубеждения и предвзятые идеи. Ученый в любой области науки обязан отдавать себе отчет о них, не доверять им и должен принимать их во внимание. Это также истинно и важно как для историка, так и для физика или химика.

Явные, открытые, общепризнанные и очевидные пристрастия и предубеждения распознать легче всего. Однако, разумеется, можно симулировать объективность, а при этом на самом деле позволять своим предубеждениям и пристрастиям предопределять результаты своего исследования. Такой вид завуалированного пристрастия более коварен, его труднее распознать, и он, скорее всего, собьет с пути тех читателей, которые излишне доверчивы или которым не хватает знаний о предмете обсуждения.

Лено не делает попыток ни сдерживать, ни даже скрывать своих сильных антикоммунистических пристрастий. Он дает им полную волю. Невозможно не поразиться частому и страстному выражению Лено его антикоммунистических взглядов. Как будто Лено не осознает, что любое пристрастие неизбежно подрывает объективность и, таким образом, делает невозможным выявление истины.

Засим мы рассмотрим некоторые из наиболее вопиющих примеров явного изъявления пристрастий в книге Лено. Я не выдвигаю претензий по поводу компетентности, что было бы не нужно в любом случае, лишь перечень таких пристрастий. Дальнейшие примеры антикоммунистических пристрастий рассматриваются в других главах нашего исследования. Я также пропускаю обсуждение «Введения» Лено (с. 1–18) здесь, так как оно уже было рассмотрено отдельно.

В Главе 1 Лено называет Ленина «нетерпимым», а Сталина «мстительным». Он не дает доказательств ни по одному из этих утверждений. Этот недостаток доказательств низводит эти примечания до статуса чистейшего оскорбления, не более чем изъявления личных пристрастий Лено. Более того, он сам позднее приводит свидетельства против «мстительности» Сталина, подчеркивая, что Сталин «поддерживал или даже инициировал реабилитацию» бывших оппозиционеров, которые выступали на XVII съезде партии в январе 1934 г. (Л 127).

Лено говорит, что Киров «держался» Сталина, «какими бы ни были его личные сомнения или опасения» (Л 63), но не приводит никаких свидетельств того, что у Кирова были какие-нибудь «сомнения или опасения» вообще. Лено называет статью Сталина «Головокружение от успехов» от 2 марта 1930 г. «по всей видимости, преднамеренной попыткой сделать козлами отпущения чиновников на местах» (Л 108). Это хороший пример антикоммунистического двойного стандарта. Когда коммунист, не говоря уже о Сталине, бросает клич о сдержанности (и смягчении), предполагается, что у него на уме злые тайные помыслы. Обычно в случае с некоммунистом такого предположения не делалось бы – разумеется, если тому не было доказательств.

Лено называет Андрея Жданова «стойким сталинистом» (Л 111). Слово «стойкий» означает «несгибаемый в борьбе», но Лено не привел никаких случаев борьбы, в которых Жданов доказал свою несгибаемость. В том виде, как этот эпитет был употреблен здесь, он кажется обобщенным отрицательным комментарием, брошенным вскользь. И снова, по словам Лено, Киров «большинством воспринимался как один из приспешников-убийц деспота» (Л 119). Но его свидетелем этого восприятия «большинства» является Баллард, британский консул в Ленинграде, человек, который едва ли может представлять собой выразителя точки зрения «большинства». У Лено достаточно места, чтобы продемонстрировать, как действовал Киров в роли «убийцы», но он этого не делает. Что касается «приспешника» – слова, которое раньше имело положительный смысл, – Лено, очевидно, употребляет его лишь из-за его негативного подтекста. Как «стойкий», так и «приспешник» сообщает нам о приверженности Лено, но не дает никакой информации о Кирове.

Лено называет труд заключенных «рабским трудом» (Л 125). Заключенных американских или других тюрем, которые работают, никогда не называют «рабами». Правильный термин – это «пенитенциарный труд», который применялся и применяется в Соединенных Штатах и других капиталистических странах, где его никогда не называют «рабским трудом». Это еще один пример антикоммунистического «двойного стандарта».

А. А. Жданов

Лено заявляет, что «Сталин восхищался Заковским за его подход к поддержанию общественного порядка методом “выжженной земли”» (Л 145). Он не приводит никаких свидетельств этому заявлению. Как Лено может быть «медиумом» Сталина – знать его мысли? Что значит «подход к поддержанию общественного порядка методом “выжженной земли”»? Кажется, ответ будет таким: ничего. Еще раз, это всего лишь оскорбление.

При цитировании «Плана» Николаева по убийству Кирова Лено комментирует примечание Николаева «Мы и Они» следующим образом:

[обратите внимание на противопоставление обычного населения коммунистической элите] (Л 241).

Это пример того, что можно было назвать «чревовещанием». Лено хотел бы, чтобы мы поверили в то, что их «хотел сказать» Николаев. Лено хотел бы, чтобы Николаев сказал их – но он не сказал, поэтому Лено вкладывает эти слова ему в рот. В действительности нет никаких намеков, что Николаев хотел сказать нечто подобное.