Полная версия

Скрытый источник сознания: В поисках природы субъективного опыта

В 1989 г. я переехал в Лондон с намерением пройти обучение на психоаналитика. Чтобы не прерывать своей исследовательской и клинической деятельности, я одновременно заступил на должность лектора по нейрохирургии в школе медицины при Королевской больнице Лондона. Я был рад возможности примкнуть к тем, кто следовал ее великой неврологической традиции: в середине XIX в. там работал Джон Хьюлингс Джексон, отец-основатель британской неврологии и нейропсихологии. Королевская больница Лондона находилась в районе Уайтчепел, куда веками стекались иммигранты, поэтому она всегда служила нуждам социально уязвимых групп населения. Она напоминала мне больницу Барагваната в районе Соуэто. Я чувствовал себя как дома, находясь вдали от дома.

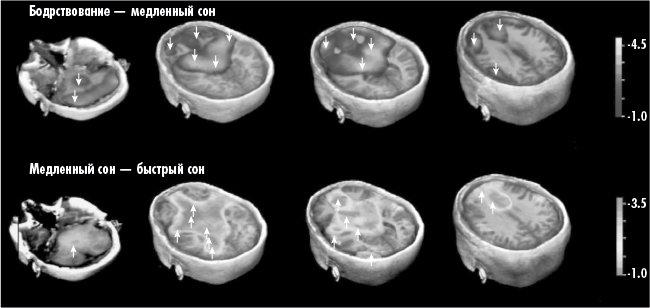

Рис. 3. В горизонтальных рядах (слева направо) представлены срезы мозга от нижней части к верхней. В верхнем ряду показаны различия между бодрствующим и спящим мозгом: выделенная темным область демонстрирует понижение активности коры при засыпании; в нижнем ряду – различие между быстрым и медленным сном: выделенная светлым область соответствует повышению подкорковой активности в начале фазы быстрого сна. Наибольшая активность наблюдается там, где расположена ПОИСКОВАЯ система

В начале 1990-х гг. коллега-нейрохирург из ЮАР направил ко мне пациента С., которому за десять месяцев до того он провел операцию по удалению опухоли, разраставшейся под лобными долями мозга и давившей на зрительные нервы. Во время операции у С. произошло небольшое кровоизлияние, из-за которого кровь перестала поступать в базальный передний мозг (рис. 1). Базальные ядра в переднем мозге передают ацетилхолин в различные кортикальные и подкорковые структуры, участвующие в извлечении информации из долговременной памяти. Считается, что эти холинергические пути взаимодействуют с дофаминергическими путями (рис. 2); напомним, что последние представляют собой так называемую систему вознаграждения, запускающую «поисковые» виды поведения, не только в отношении физических действий во внешнем мире, но и в отношении внутреннего мира репрезентаций, воображаемых действий, возникающих в мыслях и сновидениях{61}. В результате кровоизлияния С. очнулся после операции в состоянии глубокой амнезии, известном как синдром Корсакова. Основной его признак – ложные воспоминания, подобие сновидений наяву, именуемое конфабуляцией. Память С. на недавние события оказалась серьезно нарушенной – он постоянно путал воображаемые вещи с реальными воспоминаниями. Подобный дефект поиска сам по себе уже в определенной степени ограничивает возможности человека, но при конфабуляторной амнезии он осложняется тем, что пациенты недостаточно проверяют надежность своих ошибочных воспоминаний и потому рассматривают их как истинные, хотя очевидно, что это не так.

В частности, С. был убежден, что находится в Йоханнесбурге (своем родном городе), хотя на самом деле только что приехал в Лондон ко мне на консультацию. Он не помнил самой поездки. Когда я поправил его, он стал настаивать, что никак не может находиться в Лондоне. Тогда я попросил его взглянуть в окно – там шел снег, которого в Йоханнесбурге не бывает. Вначале он как будто испытал потрясение, но затем собрался с духом и ответил: «Нет, я знаю, что я в Йо'бурге; если вы едите пиццу, это не значит, что вы в Италии».

С. работал инженером-электриком, ему было 56 лет. Я принимал его амбулаторно шесть раз в неделю, пытаясь сориентировать его и помочь разобраться, каким образом память его подводит. Хотя я принимал его практически ежедневно в одно и то же время в одном и том же месте, он всякий раз на следующем приеме не узнавал меня – своего лечащего врача. Ему было явно знакомо мое лицо, но он постоянно путал меня с кем-то другим, кого он встречал в иных обстоятельствах, – обычно с инженером-сослуживцем, который вместе с ним чинил электронику, или с клиентом, обратившимся к нему за профессиональными услугами. Иными словами, С. вел себя со мной так, как будто я нуждался в его помощи, а не он в моей.

Кроме того, он часто воображал, будто мы оба – студенты и выпиваем вдвоем после какого-то спортивного соревнования (по гребле или регби). В то время я был достаточно молод, чтобы это казалось убедительным, но сам-то С. был студентом по крайней мере более 30 лет назад.

После каждого приема я разговаривал с его женой, чтобы вписать ошибки его памяти в какой-то контекст и попытаться установить их значение. В этом состояло главное различие между избранным мною подходом и более традиционным методом, который применяли мои коллеги, – когнитивной реабилитацией. В то время как нейропсихологи традиционно уделяют внимание степени расстройства памяти, определяемой с точки зрения третьего лица, меня больше интересовало субъективное содержание ошибок С., воспринимаемое от первого лица. Отправной точкой для меня стало предположение, что понимание личной значимости событий, навязчиво лезущих ему в голову вместо целевых воспоминаний, которые он искал, прольет свет на механизм этих конфабуляций – а значит, откроет новые пути воздействия на них. В частности, при общении с его женой я хотел выяснить, действительно ли С. в студенчестве был членом команд по гребле и регби и действительно ли он оказывал профессиональную помощь с починкой электронного оборудования.

Таким образом я узнал два факта, важных для понимания его конфабуляций. Во-первых, когда-то он страдал от хронических проблем с зубами – эти проблемы впоследствии были (успешно) решены с помощью имплантов, – а во-вторых, у него была сердечная аритмия, которая контролировалась с помощью кардиостимулятора.

Я выбрал короткий отрывок переведенной в текст аудиозаписи первых нескольких минут моего десятого сеанса терапии с этим пациентом. Этот кусочек я выбрал именно потому, что в тот день, когда я вызвал его к себе из приемной, он как будто ненадолго (впервые за это время) осознал, кто я и почему он со мной беседует. Когда я вышел в приемную, он потрогал шрам от трепанации у себя на макушке и сказал: «Здравствуйте, доктор».

Я надеялся развить дальше этот проблеск понимания, если это действительно было понимание. Мы расположились у меня в кабинете.

Я: Вы потрогали голову, когда мы встретились в приемной.

С.: Думаю, проблема в том, что картриджа памяти не хватает. Нам надо… нам просто нужно уточнить. Какой это был картридж? C49? Закажем его?

Я: Для чего нужен этот картридж?

С.: Память. Это картридж памяти; имплант памяти. Но я, по правде говоря, никогда в этом не разбирался. На самом деле я им уже месяцев пять или шесть не пользуюсь. Наверное, он нам не очень-то нужен. Доктор его весь отрезал. Как его звали? Доктор Солмс, по-моему. Но, наверное, он действительно мне не очень нужен. Импланты работают замечательно.

Я: Вы понимаете, что у вас с памятью что-то не то, но…

С.: Да, она не работает на сто процентов, но нам она не очень-то и нужна – не хватало всего нескольких ударов. Анализ показал, что не хватает то ли C, то ли C09. Дениза [его первая жена] привела меня сюда к доктору. Опять забыл, как его зовут? Доктор Солмс или как-то так. И он сделал что-то вроде пересадки сердца, и теперь оно работает замечательно, не пропускает ни одного удара.

Я: Вы понимаете, что не все в порядке. Недостает каких-то воспоминаний, и, разумеется, это вас тревожит. Вы надеетесь, что я смогу это исправить, как другие врачи исправили ваши проблемы с зубами и сердцем. Но вы так сильно этого хотите, что вам трудно признать, что проблема еще не решена.

С.: О, понятно. Да, голова не работает на сто процентов. (Трогает голову.) Я ушиб ее. Ушел с поля на несколько минут. Но теперь все хорошо. Думаю, мне не стоит возвращаться. Но вы же меня знаете; я не люблю болеть. Так что я обратился к Тиму Ноуксу [известный спортивный врач из ЮАР] – потому что, знаете, у меня есть страховка, так что почему бы не воспользоваться, не сходить к лучшему доктору, – и он сказал: «Отлично, продолжай играть».

На этом месте я прерву описание этого эпизода. Упомянутые выше чисто когнитивные расстройства, связанные с поиском и проверкой воспоминаний, тут различить достаточно легко. Когда С. увидел, как я вхожу в приемную перед десятым по счету сеансом, мое появление вызвало у него рой ассоциаций, которые были связаны с врачами, с его головой, утерей памяти, хирургическими операциями и тому подобным. Но в каждом из этих случаев он извлекал не в точности то целевое воспоминание, которое искал; вместо этого у него всплывали близкие к ним по смыслу воспоминания, лежащие в тех же широких семантических категориях, что и целевые, но смещенные во времени и пространстве. Так, образ доктора вызвал ассоциации, связанные с нейрохирургом и знаменитым спортивным врачом, а не с целью – мной; мысль о голове навела на воспоминание о сотрясении мозга вместо опухоли мозга; «потеря памяти» вызвала образ картриджа вместо амнезии; хирургические вмешательства ассоциировались с прежними стоматологическими и кардиологическими операциями вместо недавней операции на мозге, и так далее. Столь же легко увидеть недостаточную степень проверки: С. слишком легко принимал ошибочные воспоминания за истинные. Наглядный пример этому – он ощущал себя 20-летним студентом на поле для игры в регби (вопреки всем свидетельствам, опровергающим это). Равно как и его убеждение, что он не уезжал из Йоханнесбурга.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

Термин Гегеля. – Прим. пер.

2

Аллюзия на строку Шекспира: «Мы созданы из вещества того же, / Что наши сны» («Буря», акт IV, сц. 1, пер. М. Донского). – Прим. пер.

3

Фамилия Dement (англ.) созвучна со словом dementia – «слабоумие». – Прим. науч. ред.

4

Болезнь Паркинсона связана с недостатком дофамина, именно поэтому для ее лечения применяют дофаминовые стимуляторы, такие как леводопа. – Прим. науч. ред.

5

В англоязычном мире известна как «Проект научной психологии» (Project for a Scientific Psychology). На русском языке издана под названием «Набросок психологии». – Прим. ред.

Комментарии

1

Popper (1963) (рус. изд.: Поппер, 2008). Разумеется, не все согласны с таким представлением о задачах и методах науки. Тем не менее именно его поддерживают почти все представители естественных наук. Теперь, раз уж вы добрались до примечаний в конце книги, уместно сделать пояснение. Эти примечания адресованы преимущественно читателям, занимающимся наукой, которые интересуются разнообразной специальной литературой, упоминаемой в этой книге (или специализируются в этих областях науки). Все остальные читатели – моя основная аудитория – могут смело их пропустить.

2

Freud (1893a), p. 13.

3

Sacks (1984), p. 164 (рус. изд.: Сакс, 2014. Последнее предложение отсутствует в переводе А. В. Александровой. – Прим. пер.).

4

Freud (1895), p. 160 (рус. изд.: Фрейд, 2005, с. 198). Тридцать шесть лет спустя Фрейд написал Эйнштейну трогательные слова о недостатке научной значимости психологии по сравнению с физикой (Freud, 1994, p. 239):

Надо признаться, тому, кто выбрал психологию, вовсе не стоит об этом жалеть. Нет предмета более значительного, богатого и таинственного, заслуживающего всех усилий человеческого интеллекта, чем жизнь разума. Психология, безусловно, самая прекрасная из всех благородных дам; беда в том, что ее рыцарь обречен на несчастную любовь. (Из письма Фрейда Эйнштейну 1929 г. / Пер. М. Елиферовой по английской версии, цитируемой автором. – Прим. пер.)

5

«Я восхищен отрывком из Фрейда – как я рад, что вы его нашли! Как вы любезно заметили, нечто подобное можно сказать и в отношении случаев из моей собственной клинической практики, как и о случаях из области неврологии (по крайней мере, нейропсихологии) в целом. Я привел эту цитату (правда, не знаю, уцелеет ли она – моя рукопись становится слишком раздутой и перегруженной сносками) в моей работе довольно общего характера, которую только что закончил, – "Слепое пятно" (Scotoma) – о забвении и игнорировании идей в науке» (письмо Сакса от 2 января 2005 г.).

6

Как в ту пору писал нейробиолог Семир Зеки, «большинство [из нас] содрогалось от ужаса при мысли об исследовании столь непостижимой, как нам казалось, проблемы» (Zeki, 1993, p. 343).

7

Aserinsky and Kleitman (1953).

8

Dement and Kleitman (1957).

9

Freud (1912), p. 259 (рус. текст цит. по: Фрейд, 1994, с. 32–33):

Существует психический продукт, который встречается у самых нормальных субъектов и тем не менее является в высшей степени поразительной аналогией с наиболее дикими проявлениями безумия, и для философов он оставался не более понятным, чем само безумие. Я разумею сновидения. Психоанализ основывается на анализе (в цитируемом рус. переводе «углубляется в анализ». – Прим. пер.) сновидений; толкование сновидений – это наиболее совершенная из работ, выполненных до настоящего времени молодой наукой.

10

Поппер (2008).

11

С точки зрения строгой анатомии таламус не входит в состав ствола мозга. Физиологически, однако, некоторые из его так называемых неспецифических ядер входят в ретикулярную активирующую систему; поэтому их рассматривают совместно с функциями ствола мозга (отсюда термин «расширенная ретикулоталамическая активирующая система», или РРТАС). «Специфические» ядра таламуса, действующие в основном как перевалочные пункты для сенсорных сигналов, рассматриваются вместе с функциями коры. В этой книге я использую термины «ствол мозга» и «кора» главным образом для того, чтобы обозначить функционально-анатомическое различие между возбуждением РРТАС и таламокортикальной репрезентацией соответственно. Поэтому я отношу к структурам ствола мозга не только «неспецифические» ядра таламуса и гипоталамус, но и базальные ядра переднего мозга. О современных представлениях о РРТАС см.: Edlow et al. (2012).

12

Jouvet (1965).

13

Hobson, McCarley and Wyzinski (1975).

14

McCarley and Hobson (1977), p. 1346.

15

McCarley and Hobson (1977), p. 1219.

16

Один-единственный пациент, сообщивший, что перестал видеть сны, почти наверняка получил повреждения не только покрышки моста – центра быстрого сна, но и других областей мозга (из-за травмы, вызвавшей субарахноидальное кровоизлияние: Lavie et al., 1984). Поэтому прекращение сновидений у него было трудно связать с какой-либо конкретной областью мозга.

17

Полное описание результатов моего исследования см. в работе: Solms (1997a). Диссертацию я защитил в 1991 г., но до ее публикации дело дошло только через 6 лет.

18

Solms (2000a). Принцип двойной диссоциации в нейропсихологии позволяет нам разобрать психические функции по косточкам: если повреждение области X (мозга) вызывает утрату функции A, но не функции B, а повреждение области Y влечет утрату функции B, но не функции A, то функции A и B не могут быть тождественными. Иными словами, в нашем случае функция быстрого сна и функция сновидений не тождественны. Они коррелируют друг с другом (т. е. совпадают по времени), но это разные функции.

19

Помимо моих наблюдений за пациентами с определенными повреждениями зон мозга, этот вывод подтверждается рядом других фактов. Например, с вероятностью 50 % можно получить сообщение о сновидении во время первых нескольких минут сна (вторая стадия – засыпания), задолго до первого эпизода быстрого сна. Аналогично сновидения, совершенно неотличимые от тех, что наблюдаются в фазе быстрого сна, происходят при медленном сне, причем частота их возрастает в утренней фазе суточного ритма, перед пробуждением. Это так называемый эффект позднего утра. Кроме того, хотя сновидения чаще бывают во время быстрого сна, чем во время медленного, медленный сон в целом продолжительнее, чем быстрый. Поэтому как минимум четверть всех сновидений происходят во время медленного сна. Подробнее см.: Solms (2000a).

20

Solms (1991, 1995).

21

Frank (1946, 1950), Partridge (1950).

22

Schindler (1953).

23

Hartmann et al. (1980).

24

Sharf et al. (1978). Более поздние исследования показали, что антагонисты дофамина действуют противоположным образом (Yu, 2007).

25

Dahan et al. (2007).

26

Léna et al. (2005).

27

Solms (2011).

28

Solms (2001).

29

Это неудачное название – откат ко временам бихевиоризма. В мозге существует множество различных видов вознаграждения (т. е. удовольствия).

30

Rolls (2014), Berridge (2003), Panksepp (1998).

31

Panksepp (1998), p. 155.

32

Дофаминергическая ПОИСКОВАЯ активность (в отличие от всякой другой моноаминовой активности) продолжается при засыпании и достигает максимума в фазе быстрого сна. Возможно, не случайно это совпадает с периодами быстрого движения глазных яблок. Движения глаз у человека, подобно обнюхиванию и подергиванию вибриссами у грызунов, – неплохой косвенный показатель ПОИСКОВОЙ активности (Panksepp, 1998).

33

Pace-Schott and Hobson (1998).

34

Braun (1999), p. 196.

35

Ibid., p. 201.2.

36

Меня приняли на курс, но фактически я приступил к учебе только в 1989 г.

37

На самом деле Фрейд оставил эту неопубликованную рукопись без названия. Ее современные названия были придуманы при переводе на английский язык. В переписке с Вильгельмом Флиссом Фрейд называл ее «Психологией для неврологов», «Очерком психологии» и просто «Психологией».

38

Из письма к Эдуарду Гальману (1842), опубликованного в: Du Bois-Reymond (1918), p. 108 (рус. пер. цит. по: Джонс Э. Жизнь и творения Зигмунда Фрейда. – М.: Канон+, 2018). Часто также цитируют предисловие Дюбуа-Реймона к его собственной книге «О жизненной силе» (Über die Lebenskraft, 1848–84, pp. xliii–iv):

Нельзя приписать частицам материи в организме каких-либо новых сил, которые бы не действовали и вне организма. И не существует сил, заслуживающих название «жизненной силы». Разграничение между так называемой органической и неорганической природой совершенно произвольно.

39

Bechtel and Richardson (1998).

40

См. мое обсуждение этого термина в: Solms (в печати).

41

Freud (1950b), p. 295.

42

Приоритет Фрейда в формулировке «функционалистской» позиции не получил широкого признания:

Просить извинения за несовершенство этих и всех аналогичных сравнений я считаю излишним. Они должны лишь помочь нашей попытке разъяснить всю сложность психической деятельности: мы разложим ее на отдельные части и поставим их в соответствие отдельным частям аппарата. Попытка определить структуру душевного инструмента при помощи такого разложения, насколько мне известно, никогда не производилась. Она кажется мне безусловно невинной (Freud, 1900, p. 536) (рус. изд.: Фрейд, 1913, с. 383).

См. также: Shallice (1988).>

43

Когда Фрейд впервые ввел этот любопытный термин, то указал, что он относится к уровню объяснения, объединяющему психологию и биологию (письмо к Флиссу от 10 марта 1898 г., Freud, 1950a). Как однажды написал Фрейд Георгу Гроддеку, «бессознательное – это долгожданное переходное звено между физическим и психическим» (письмо от 5 июня 1917 г.). См.: Solms (2000b). См. также мой доклад на заседании Нью-Йоркской академии наук в честь столетнего юбилея «Наброска психологии» Фрейда (Solms, 1998). На этом заседании выступал великий Карл Прибрам. Я также познакомился на этой конференции с ведущим нейрофизиологом Джозефом Богеном. Я хорошо помню, как он между делом сказал, что источником сознания являются внутриламинарные ядра таламуса. Это был первый раз, когда я услышал от кого-либо предположение, что сознание не обязательно по своей природе связано с корой. См.: Bogen (1995).

44

Критика Фрейдом локализаторства (Freud, 1891) (рус. изд.: Фрейд, 2017b) заложила основания для подхода с точки зрения функциональных систем, который станет главенствующим в нейропсихологии и, как следствие, в когнитивизме. Более подробно я обсуждаю эту тему в: Solms and Saling (1986) (рус. изд.: Солмс и Салинг, 2001) и Solms (2000b).

45

Отсюда название книги Ф. Саллоуэя – «Фрейд: Биолог психики» (F. Sulloway, 1979).

46

Freud (1914), p. 78 (рус. изд.: Фрейд, 1990, с. 107).

47

Freud (1920), p. 83 (рус. изд.: Фрейд, 1925, с. 106; в тексте опечатка: «неорганических» вм. «неограниченных». – Прим. пер.).

48

Письмо Флиссу от 20 октября 1895 г.

49

Письмо Флиссу от 29 ноября 1895 г.

50

Письмо Флиссу от 25 мая 1895 г.

51

В настоящее время я готовлю английский перевод полного собрания трудов Фрейда по нейробиологии в 4 т. (The Complete Neuroscientific Works of Sigmund Freud, in 4 volumes). См. также переводы Стрейчи под моей редакцией: The Revised Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud (24 volumes).

52

Freud (1950b), pp. 303, 316 (рус. изд.: Фрейд, 2015, с. 27, 59). За столетия до Фрейда Барух Спиноза писал: «Пожелание есть сама природа или сущность каждого» (рус. текст цит. по: Спиноза Б. Этика / [Пер. с лат. В. И. Модестова]. – Минск: Харвест; М.: АСТ, 2001. С. 183).

53

Freud (1901), p. 259 (рус. изд.: Фрейд, 1923, с. 228).

54

Freud (1920), p. 60 (рус. изд.: Фрейд, 1925, с. 105–106).

55

Freud (1915a), pp. 121–122 (рус. изд.: Фрейд, 1999, с. 123), курсив М. Солмса.

56

Письмо Флиссу от 25 мая 1895 г.

57

Freud (1940), p. 197 (рус. изд.: Фрейд, 2017a, с. 3).

58

Рисунок заимствован из работы: Braun et al. (1997). Исследование Брауна было чисто описательным. Его результаты согласуются с теорией Фрейда, но не подтверждают ее экспериментально, так как не проверялись предсказания, вытекающие из нее. Впрочем, моя студентка Кэтрин Кэмерон-Доу недавно (в 2012 г.) напрямую проверяла гипотезу Фрейда, в соответствии с которой сновидения служат защитой сна. Ее работу в подтверждение этой гипотезы в настоящее время продолжает на более обширном материале моя коллега Тамара Фишер из Берлина.

59

Кстати, модератором дискуссии был не кто иной, как Дэвид Чалмерс. Результаты ее аннулировали итог предыдущего голосования 1978 г., имевшего место после доклада Хобсона, в котором он изложил свою теорию активации-синтеза собранию членов Американской психиатрической ассоциации.

60