Полная версия

Скрытый источник сознания: В поисках природы субъективного опыта

Что такое обработка информации? Я подробно расскажу о ней позже, но на данный момент для наших целей наиболее интересное в ней то, что ее можно осуществлять с помощью самых разных видов материально-технического оборудования. Это проливает новый свет на физическую природу сознания, так как предполагает, что сознание (если понимать его как обработку информации) является скорее функцией, а не структурой. С этой точки зрения «программные» функции сознания осуществляют структуры мозга, играющие роль аппаратного обеспечения, но те же функции точно так же могут выполняться другими субстратами, например компьютером. Таким образом, и мозг, и компьютер выполняют функции памяти (кодируют и хранят информацию) и функции восприятия (классифицируют паттерны входящей информации, сопоставляя их с хранящейся информацией), а также исполнительные функции (принимают решения, что делать в ответ на данную информацию).

В этом сила подхода, который получил название функционализма, но в этом и его слабость. Если те же функции способны выполнять компьютеры, которые, надо полагать, не обладают сознанием, вправе ли мы тогда сводить сознание к простой обработке информации? Даже ваш телефон обладает функциями памяти, восприятия и управления.

Третий важнейший научный ответ на метафизическую проблему «тела-сознания» развивался в тандеме с когнитивной психологией, но к концу прошлого столетия перерос и затмил ее. Я имею в виду подход, объединяемый под широким понятием «когнитивная нейробиология». Он сосредоточен на аппаратном обеспечении психики и появился с развитием множества методов физиологических исследований, позволяющих нам непосредственно наблюдать и измерять динамику живого мозга.

Во времена преобладания идей бихевиоризма нейрофизиологам был доступен лишь один такой метод (ЭЭГ) – запись электрической активности на внешней поверхности кожи головы с помощью электроэнцефалографа. Теперь в нашем распоряжении гораздо больше инструментов, например функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ), с помощью которой можно измерить уровень активности кровотока в различных областях мозга при выполнении конкретных умственных заданий, и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), позволяющая измерять различия в метаболической активности систем отдельно взятого нейромедиатора. Это дает возможность точно установить, какими мозговыми процессами порождаются различные состояния нашей психики. Можно также наглядно изобразить в деталях функционально-анатомические взаимосвязи между различными областями мозга с использованием диффузионно-тензорной трактографии. А благодаря оптогенетике можно наблюдать и активировать нейронные цепочки, составляющие отдельные следы памяти, когда они загораются при выполнении когнитивных задач.

Эти технологии делают внутреннюю работу органа сознания полностью видимой, воплощая тем самым самые безумные эмпиристские мечты бихевиористов, но не ограничивая при этом психологию стимулами и реакциями.

Состояние нейропсихологии в 1980-е гг., когда я вступил на это поприще, объясняет, почему переход бихевиористов от теории научения к когнитивной нейробиологии осуществился столь гладко. Нейропсихологию того времени можно было с равным успехом назвать нейробихевиоризмом. Чем больше мне рассказывали о функциях типа кратковременной памяти, которая, как утверждалось, обеспечивала «буфер», удерживающий воспоминания в сознании, тем больше я сознавал, что мои преподаватели говорят о чем-то другом, а не о том, что я хотел услышать. Они рассказывали нам о функциональных инструментах, используемых сознанием, а не о сознании как таковом. Я был разочарован.

Невролог Оливер Сакс в своей книге «Нога как точка опоры» (A Leg to Stand On, 1984) метко описывает ситуацию, в которой я оказался:

Нейропсихология, как и классическая неврология, стремится быть совершенно объективной, и именно отсюда исходит ее великая сила, ее достижения. Однако главной особенностью живого существа, и человека в особенности, является активность субъекта, а не объекта, а как раз субъект, живое «я», и оказывается исключен. Нейропсихология достойна восхищения, но она исключает «психо» (душу) – исключает переживающее, активное, живое «я»{3}.

Эта фраза – «Нейропсихология достойна восхищения, но она исключает душу» – идеально выражала мое разочарование. Прочтя ее, я вступил с Оливером Саксом в переписку, которая продолжалась вплоть до его смерти в 2015 г. Меня привлекало в нем то, насколько серьезно он относился к субъективным отчетам своих пациентов. Это было видно уже по его книге «Мигрень» (Migraine, 1970) и еще более заметно в его выдающемся труде «Пробуждения» (Awakenings, 1973). В нем подробнейшим образом описываются клинические истории группы пациентов с хроническим «акинетическим мутизмом» при летаргическом энцефалите. Это заболевание известно также как «сонная болезнь», хотя пациенты не спят в буквальном смысле слова, а скорее не проявляют спонтанной инициативы или жизненной энергии. Сакс «пробудил» их, назначив леводопу – препарат, повышающий доступность дофамина. Однако после возвращения активности они быстро стали слишком возбудимыми, у них развились мании и в конечном итоге психоз. Вскоре после того, как я прочитал книгу «Нога как точка опоры», где описывался собственный субъективный опыт Сакса, связанный с повреждением нервной системы, вышла в свет еще одна его книга – «Человек, который принял жену за шляпу» (The Man Who Mistook His Wife for a Hat, 1985), в которой он описал серию медицинских случаев, проливавших неожиданный свет на нейропсихологические расстройства с точки зрения самих пациентов невролога. Эта книга прославила Сакса на долгие годы.

Его книги были совсем не похожи на учебники по нейропсихологии, по которым я занимался и в которых психические функции препарировались, как функции любого телесного органа. Например, меня учили, что речь порождается зоной Брока в левой лобной доле, что восприятие речи происходит в зоне Вернике, отстоящей от нее на несколько сантиментов назад, в височной доле, и что способность повторять услышанное обеспечивает дугообразный пучок – путь нервных волокон, связывающий эти две области. Оттуда же я узнал, что память кодируется в гиппокампе, хранится в новой коре и извлекается с помощью фронтально-лимбических механизмов.

Неужели мозг и вправду ничем не отличается от желудка и легких? Очевидное свойство, выделяющее его среди других органов, – то, что мозг чувствует, «каково это» – быть мозгом. Ко всем остальным частям тела это не относится. Ощущения, локализованные для нас в разных органах тела, не воспринимаются самими органами; возникающие в них нервные импульсы мы ощущаем лишь тогда, когда импульсы достигают головного мозга. Без сомнения, это весьма характерное свойство мозговой ткани – способность воспринимать, чувствовать и мыслить – возникло не просто так. Оно явно выполняет какую-то задачу. И если все так – если субъективный опыт переживания оказывает каузальное воздействие на поведение, как, видимо, происходит, когда мы спонтанно принимаем решение, например выпить чашку чая, – тогда мы безнадежно собьемся с пути, если не будем учитывать это свойство в наших научных построениях. Однако именно так и происходило в 1980-е гг. Мои преподаватели вообще не говорили о том, каково это – понимать речь или вспоминать что-то, а тем более – почему это вообще как-то ощущается. Тех, кто действительно учитывал субъективное восприятие, «настоящие» нейробиологи всерьез не воспринимали. Не уверен, известен ли большинству тот факт, что над публикациями Сакса его коллеги, как правило, насмехались. Один комментатор дошел до того, что назвал его «человеком, который перепутал работу со своими пациентами и литературную карьеру». Все это причиняло ученому немало огорчений. Как можно описать внутреннюю жизнь людей, не рассказав их истории? Еще столетием раньше Фрейд сетовал по поводу составленных им клинических отчетов:

…мне самому странно видеть, что истории болезни, которые я пишу, читаются как новеллы и, так сказать, лишены серьезного отпечатка научности. Мне остается утешать себя лишь тем, что, по-видимому, эти результаты объясняются скорее сущностью предмета, чем моими пристрастиями…{4}

Сакс был в восторге, когда я прислал ему эту цитату{5}. Я же, со своей стороны, впервые прочтя эти строки, понял, что не один вступил на поприще нейропсихологии в надежде, что она поможет мне узнать, как мозг порождает субъективный опыт. Однако от этих представлений чаще всего вскоре открещиваются. Вас предостерегают, чтобы вы не увлекались подобными неразрешимыми вопросами: «Они могут отрицательно сказаться на вашей научной карьере». Поэтому многие специалисты по нейробиологии в конце концов забывают причины, по которым занялись этой областью науки, и начинают склоняться к догме когнитивизма, который рассматривает мозг так, как если бы он ничем не отличался от мобильного телефона.

Единственным аспектом сознания, который в 1980-е гг. считался достойным объектом для научных исследований, был мозговой механизм сна в сравнении с бодрствованием. Иными словами, серьезной темой считалось изучение «уровня» сознания, но не его «содержания». Так что я решил в своей работе на соискание докторской степени сосредоточиться на одном из аспектов сна. Если говорить более конкретно, я занялся субъективным аспектом сна, а именно мозговыми механизмами сновидений. В конце концов, сновидения – не более чем парадоксальное вторжение сознания («бодрствования») в сон. Как ни удивительно, в научной литературе обнаружился огромный пробел по одной конкретной теме: никто прежде не описывал систематически, как повреждения различных участков мозга влияют на сновидения. Этим вопросом я и решил заняться.

Сновидения особенно трудно изучать именно в силу их субъективной природы. Психические феномены вообще могут наблюдаться лишь интроспективно, одним человеком, который затем сообщает о них другим людям опосредованно, с помощью слов. Но со сновидениями дело обстоит еще проблематичнее: о них можно сообщить только ретроспективно, когда сновидение завершилось и видящий сон человек проснулся. Всем известно, насколько ненадежна наша память в отношении сновидений. Так какого же рода будут эти «данные»?{6} Вот почему с середины XX в. изучение сновидений стало важнейшим шагом при переходе от бихевиоризма к нарождающейся когнитивной нейробиологии.

Электроэнцефалографию (ЭЭГ) впервые применили для исследований сна в начале 1950-х гг. двое нейрофизиологов, Юджин Асерински и Натаниэль Клейтман. Они предположили, что уровень мозговой активности падает при засыпании и возрастает при пробуждении, и на этом основании предсказали, что амплитуда волн мозговой активности (один из параметров, которые измеряет ЭЭГ) при засыпании будет возрастать, а их частота (другой параметр) снижаться; при пробуждении должна наблюдаться обратная картина (рис. 10).

Когда мозг вступает в фазу сна, ныне получившую название медленной, мы наблюдаем именно то, что предсказывали Асерински и Клейтман. Их гипотеза подтвердилась. Неожиданностью для исследователей оказалось то, что происходит дальше: примерно через 90 минут после засыпания (и в дальнейшем приблизительно каждые 90 минут, т. е. регулярными циклами) волны мозговой активности снова набирают скорость, почти достигая уровня бодрствования, хотя человек, с которого снимают показатели, не просыпается{7}. Асерински и Клейтман назвали эти любопытные состояния активации мозга парадоксальным сном – парадокс состоит в том, что мозг физиологически возбужден, несмотря на глубокий сон.

В этом специфическом состоянии происходят и другие разнообразные явления. Глазные яблоки быстро двигаются (вот почему парадоксальный сон впоследствии переименовали в фазу быстрых движений глаз, или быстрого сна), однако тело ниже шеи временно парализовано. Происходят также резкие изменения функций вегетативной нервной системы, в частности снижение контроля над температурой тела и набухание гениталий, приводящее у мужчин к заметной эрекции. Уму непостижимо, как науке удавалось не замечать всего этого до 1953 г.

На основании этих наблюдений Асерински и Клейтман сформулировали вполне обоснованную гипотезу: фаза быстрого сна – это физиологическая основа психологического состояния, именуемого сновидением. Соответственно, они предсказали, что люди, разбуженные в фазе быстрого сна, будут рассказывать о сновидениях, а те, кого разбудили во время медленного сна, – нет. Совместно с еще одним исследователем, которому не повезло носить имя Уильям Демент[3], они проверили это предсказание и подтвердили его: после пробуждения во время фазы быстрого сна люди рассказывали о своих сновидениях примерно в 80﹪ случаев, тогда как после пробуждения в фазе медленного сна – менее чем в 10﹪. С того момента понятие «быстрый сон» стали считать синонимом сна со сновидениями{8}. Отличные новости! Представителям нашей области науки можно было больше не беспокоиться по поводу сновидений, потому что теперь у нас был объективный признак, позволивший нейробиологам заниматься настоящей наукой, не сталкиваясь с методологическими осложнениями, возникающими из-за ретроспективных, опосредованных словами сообщений одного-единственного свидетеля о своем мимолетном субъективном опыте.

Была и другая причина радоваться тому, что от темы сновидений удалось избавиться. Речь идет о той неблаговидной роли, которую они сыграли в становлении психоанализа. В отличие от господствующих подходов к метафизике тела и разума, присущих науке о психике второй половины XX в., психоаналитики без особых сомнений воспринимали интроспективные рассказы как полноценные данные. На самом деле основными данными психоаналитических исследований как раз и были рассказы, полученные с помощью метода свободных ассоциаций (неструктурированной выборки потока сознания). Используя этот метод, Зигмунд Фрейд пришел к выводу, что, несмотря на кажущуюся бессмысленность «явных» переживаний во сне, их латентное содержание (лежащий в их основе сюжет, который он выводил из свободных ассоциаций человека, видящего сон) последовательно раскрывало психологическую функцию сновидения. Этой функцией было исполнение желаний.

Согласно Фрейду, сновидения возникают тогда, когда биологические потребности, формирующие поведение в состоянии бодрствования, освобождаются от подавления во сне. Сновидения – это попытки удовлетворить потребности, которые продолжают одолевать нас даже тогда, когда мы спим. Однако в сновидениях эти попытки принимают галлюцинаторную форму, что позволяет нам спать дальше (а не проснуться, чтобы на самом деле удовлетворить свои побуждения). Поскольку галлюцинации – главный признак психических заболеваний, Фрейд в своей основополагающей книге «Толкование сновидений» (The Interpretation of Dreams, 1900) использовал эту теорию для того, чтобы обрисовать общие контуры модели работы психики в целом, как здоровой, так и больной.

По Фрейду, «психоанализ основывается на анализе сновидений»{9}. Но сновидения, как мы уже убедились, необычайно трудно изучать эмпирически, поэтому бихевиористы исключили их из сферы науки. Более того, здание теории, которое Фрейд воздвиг на основе сновидений, оказалось не лучше своего фундамента. Крупнейший философ и социолог XX в. Карл Поппер объявил психоаналитическую теорию псевдонаучной, поскольку она не предлагала экспериментально опровергаемых предсказаний{10}. Как можно опровергнуть выдвинутую Фрейдом гипотезу, что сны выражают скрытые желания? Если эти желания не обязательно появляются в буквальном содержании сновидения (рассказе о нем), то любое сновидение может быть истолковано как соответствующее требованиям теории. А потому неудивительно, что, когда открытие фазы быстрого сна позволило нейробиологам перейти от эфемерного «вещества снов», описываемого в отчетах, к их конкретным физиологическим коррелятам, сами сновидения были отброшены из-за их ускользающей природы.

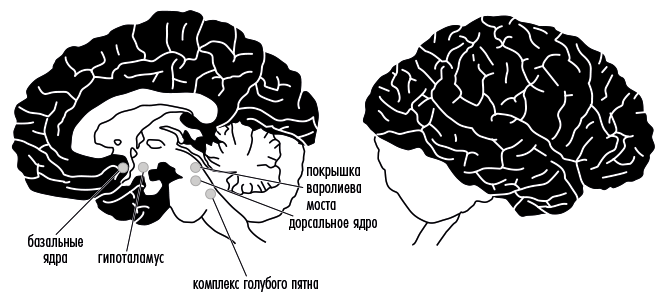

С открытием фазы быстрого сна в 1950-е гг. ученые устроили настоящую гонку, стремясь первыми выяснить его неврологическую основу, ведь функция быстрого сна могла помочь раскрыть объективный механизм сновидений, что придало бы психиатрии того времени более серьезные научные основания. (Исследования облегчил тот факт, что фаза быстрого сна наблюдается у всех млекопитающих.) Гонку выиграл в 1965 г. Мишель Жуве. В ряде хирургических опытов на кошках он продемонстрировал, что быстрый сон обеспечивается не передним мозгом (к которому относится в том числе и кора – верхняя часть мозга, которая у человека так велика, что по этой причине считается вместилищем сознания), а стволом мозга, существенно более скромной, как считалось ранее, структурой, имеющей чрезвычайно древнее эволюционное происхождение{11}. Благодаря этим опытам Жуве пришел к выводу, что, если срезать мозг послойно сверху вниз, фаза быстрого сна исчезает только тогда, когда он срезан до уровня «низшей» структуры ствола мозга – варолиева моста (рис. 1){12}.

Завершить работу Жуве выпало его ученику, Аллену Хобсону. Хобсон точно установил, какие ансамбли нейронов варолиева моста вызывают быстрый сон, а значит, и сновидения. К середине 1970-х гг. стало очевидно, что весь цикл сна/бодрствования, включая все перечисленные выше явления фазы быстрого сна, а также различные стадии медленного сна, регулируется небольшим количеством ядер ствола мозга, взаимодействующих между собой{13}.

Рис. 1. Слева – вид головного мозга в медиальном разрезе (посредине), справа – вид мозга сбоку. На рисунке показаны кора мозга (черным) и ствол (белым). Отмечены только те ядра ствола, которые считаются важными для управления быстрым сном, а именно покрышка моста, дорсальное ядро шва и комплекс голубого пятна. Показано также местоположение базальных ядер в переднем мозге (под корой) и гипоталамуса, о значении которых мы поговорим позже

Ядра, контролирующие быстрый сон, напоминают простейший переключатель по типу «вкл/выкл». Нейроны, включающие фазу быстрого сна, находятся в покрышке моста (рис. 1). Они выделяют в передний мозг нейромедиатор ацетилхолин. Ацетилхолин вызывает возбуждение: он повышает «уровень» сознания (например, его выработке способствует никотин, который таким образом помогает сосредоточиться). Нейроны мозгового ствола, отключающие быстрый сон, расположены глубже внутри моста, в дорсальном ядре шва и комплексе голубого пятна (рис. 1). Они выделяют серотонин и норадреналин соответственно. Как и ацетилхолин, эти нейромедиаторы управляют различными аспектами уровня сознания.

Связав эти открытия с тем фактом, что фаза быстрого сна включается и выключается автоматически примерно каждые 90 минут, как часы, Хобсон очень быстро пришел к неизбежному заключению: «Первичная мотивирующая причина сновидений не психологическая, а физиологическая, так как время возникновения и продолжительность сна со сновидениями – достаточно постоянные величины, что предполагает его запрограммированное, неврологически обусловленное происхождение»{14}.

Поскольку фаза быстрого сна обеспечивается холинергическими системами мозгового ствола, древней и низшей части мозга, вдали от величественной коры, в которой, предположительно, происходит вся психическая деятельность человека, он добавил, что сновидения вряд ли мотивированы желаниями – они «мотивационно нейтральны»{15}. А следовательно, по мнению Хобсона, концепция Фрейда, по которой сновидения вызваны латентными желаниями, должно быть, в корне ошибочна. Значение, которое Фрейд усматривал в сновидениях, было присуще им не больше, чем чернильным кляксам. Оно лишь проецировалось на сновидения, но не содержалось в них самих. С научной точки зрения толкование сновидений было не лучше гадания на кофейной гуще.

Поскольку психоанализ основывался на методе, применявшемся Фрейдом для исследования сновидений, весь корпус теории, разработанной им на этой почве, можно было отвергнуть. Вслед за Хобсоном, сокрушившим представление о том, что сны вообще что-либо значат, психиатрия смогла наконец отказаться от исторически сложившейся необходимости полагаться на интроспективные отчеты и опереться на объективные нейробиологические (в особенности нейрохимические) методы исследований и терапии. И вот результат: в 1950-е гг. практически невозможно было получить ставку профессора психиатрии в каком-либо из ведущих американских университетов, не будучи психоаналитиком, а в наше время ситуация диаметрально противоположная: если вы психоаналитик, вы вряд ли станете профессором психиатрии.

Все это меня тогда не особенно занимало. Центральный вопрос моей будущей диссертации казался достаточно ясным и никак не связанным с баталиями по поводу наследия фрейдизма и бихевиоризма. Все, что я хотел знать, – как повреждения различных участков переднего мозга и коры влияют на реальный опыт переживания сновидения. В конце концов, если с психологической точки зрения все происходит в переднем мозге, то он явно должен что-то делать и во время сновидений.

У кафедры нейрохирургии в Университете Витватерсранда были отделения в двух учебных больницах – больнице Криса Хани Барагваната и Центральной больнице Йоханнесбурга. Больница Барагваната разрослась на базе бывшего военного госпиталя, расположенного в «неевропейском» городском округе Соуэто. Поскольку в ЮАР тогда господствовала политика апартеида, больница представляла собой море человеческих страданий. На контрасте, Центральная больница Йоханнесбурга, предназначенная только для «европейцев», была ультрасовременным научно-исследовательским учреждением – памятником расовой дискриминации. Кафедре нейрохирургии также принадлежали койки в Отделении реабилитации мозга и позвоночника в Центральной больнице Эденвейла, которая располагалась в старом колониальном здании, в пригороде Йоханнесбурга. Начиная с 1985 г. я работал во всех трех местах, ежегодно обследуя сотни пациентов. Свои наблюдения за 361 пациентом я включил в диссертационное исследование, которое продолжалось пять лет.

Научившись пользоваться электроэнцефалографом и соответствующими технологиями, а также различать характерные волны мозговой активности, связанные с разными стадиями сна, я получил возможность будить пациентов во время быстрого сна, когда им с наибольшей вероятностью что-то снилось. Кроме того, у страдающих неврологическими заболеваниями я спрашивал о переменах в их сновидениях, а затем продолжал наблюдать за ними в течение дней, недель и месяцев. Так я перешел к вопросу о том, оказывают ли локальные повреждения различных областей мозга систематическое влияние на содержание сновидений. Несмотря на сомнительную репутацию отчетов о сновидениях, я предположил, что в том случае, если пациенты с повреждением одного и того же участка мозга заявляют об одном и том же изменении в содержании сновидений, есть все основания им верить. Этот метод называется клинико-анатомической корреляцией: клинически проверяя психологические возможности пациентов, вы наблюдаете, как повреждение части мозга меняет психическую функцию; затем вы увязываете это изменение с локализацией повреждения, получая таким образом сведения о функции поврежденной структуры мозга, и далее можете формулировать проверяемые гипотезы. Этот метод к тому времени уже десятилетиями систематически применялся при изучении всех основных когнитивных функций, таких как восприятие, память и речь, но его еще не применяли к сновидениям.

Поначалу мне было немного неловко расспрашивать тяжелобольных людей о том, что им снится. Многим из них предстояла опасная для жизни операция на мозге, либо они только что перенесли ее, и я боялся, что в подобных обстоятельствах они сочтут мои вопросы неуместными. Но мои пациенты неожиданно охотно описывали перемены в своей психической жизни, привнесенные неврологическими заболеваниями.

К тому времени, когда я приступил к своему исследованию, было опубликовано несколько описаний клинических случаев, когда эффект, наблюдавшийся в опытах с животными, был продемонстрирован у людей: а именно что фаза быстрого сна пропадает при повреждении покрышки моста (рис. 1). Но, как ни удивительно, никто не потрудился расспросить пациентов о переменах в их сновидениях. Вот идеальный пример предубеждения против субъективных данных в нейробиологии{16}.

В ходе исследования я ожидал очевидных результатов, предполагая, что у пациентов с повреждениями зрительной коры сновидения не будут сопровождаться визуальными образами; что пациенты с повреждениями речевой коры будут переживать невербальные сновидения; что пациентам с повреждениями соматосенсорной и моторной коры будет сниться, что они обездвижены, и так далее. Это азы взаимосвязи между деятельностью мозга и поведением. Я хотел восполнить этот пробел в знаниях, и, к счастью, мне это удалось{17}.

К моему изумлению, однако, наряду с очевидными результатами, наблюдавшимися мной, я обнаружил также, что пациенты с повреждениями области мозга, которая отвечает за фазу быстрого сна, не прекращают видеть сны. Более того, пациенты, у которых сновидения исчезли, страдали от повреждений совсем другой области мозга. Таким образом, в отношении сновидений и быстрого сна действовал принцип, как у нас принято говорить, «двойной диссоциации»{18}. Они коррелировали друг с другом (т. е. происходили в одно и то же время), но отождествлять их нельзя{19}.