Полная версия

Скрытый источник сознания: В поисках природы субъективного опыта

На протяжении почти 50 лет во всей сфере изучения сна исследователи мозга путали корреляцию и тождество. Как только было установлено, что фазе быстрого сна сопутствуют сновидения, они сделали скоропалительный вывод, что это одно и то же, а затем выбросили за борт неудобный субъективный аспект этой корреляции. С тех пор, за крайне редкими исключениями, изучалась только фаза быстрого сна, в основном на подопытных животных, которые не могут интроспективно рассказать о себе. Эта ошибка выявилась только тогда, когда я заинтересовался опытом сновидений у пациентов с неврологическими заболеваниями с точки зрения нейробиологии.

Когда я в начале 1990-х гг. впервые сообщил, что сновидения исчезают при повреждении не той области мозга, которая обеспечивает быстрый сон, я постарался подчеркнуть, что критическая область находится не в стволе мозга{20}. Я хотел обратить внимание на психическую природу сновидений, а всем нам было известно, что за психические функции отвечает кора.

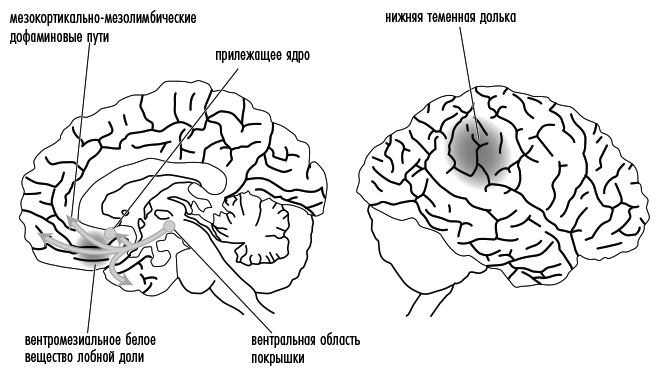

В действительности я обнаружил две области, повреждение которых вызывало утрату сновидений при сохранении фазы быстрого сна. Первая находилась в коре, в нижней теменной дольке (рис. 2). Это открытие не было неожиданным, так как теменная доля играет важную роль в кратковременной памяти. Если пациент неспособен удержать содержание своей памяти в буфере (временном хранилище информации) сознания, как он может видеть сны? Гораздо больший интерес представлял второй участок мозга, а именно белое вещество вентромезиального квадранта лобных долей, соединяющее лобную кору с различными подкорковыми структурами. Это было совершенно неожиданное открытие; никакие функции этой части мозга не несут очевидной связи с непосредственным переживанием сновидений, и тем не менее она явно играет какую-то решающую роль в процессе, поскольку ее повреждения достоверно вызывали полное исчезновение сновидений.

Я говорю «достоверно», хотя и зафиксировал лишь девять случаев утраты сновидений у своих пациентов с повреждениями лобных долей (и 44 случая при повреждениях теменной коры). Такие травмы в обычной клинической практике крайне редки. И все же корреляция достоверна. В первой половине XX в. тысячи людей подверглись хирургическому удалению вентромезиального белого вещества лобных долей – эта операция получила название модифицированной префронтальной лейкотомии.

Рис. 2. На этом рисунке выделены две области, повреждение которых приводит к утрате сновидений: вентромезиальное белое вещество лобной доли (слева) и нижняя теменная долька коры (справа). Отмечены также вентральная область покрышки мозгового ствола и отходящие от нее основные волокнистые пучки, а именно мезокортикально-мезолимбические дофаминовые пути. Обратите внимание: место повреждения вентромезиальной лобной доли охватывает эти подкорковые пути, которые проходят под корой, а не внутри нее. Ведут эти пути главным образом в прилежащее ядро (оно также отмечено)

Излишне рьяные психиатры тех времен обнаружили, что некоторые серьезные психические заболевания можно облегчить путем полного хирургического удаления префронтальных долей (технически это называется фронтальной лоботомией); но вместе с тем они заметили, что у этой радикальной процедуры было много, как деликатно выражались, «побочных эффектов». Поэтому они стали сокращать объем иссечения, пытаясь установить, какую наименьшую часть лобных долей можно отделить от остального мозга, чтобы добиться желаемого результата. Итогом стала модифицированная процедура по Уолтеру Фримену и Джеймсу Уоттсу. Она требовала введения через глазницу миниатюрного сверла, которым иссекали белое вещество в вентромезиальном квадранте лобных долей (префронтальная лейкотомия). Именно это место и было повреждено у девяти из моих пациентов.

Поэтому я обратился к старой литературе по психохирургии, чтобы проверить, подтверждаются ли мои наблюдения{21}. У меня были основания надеяться, что врачи, обследовавшие пациентов, подвергнутых префронтальной лейкотомии, расспрашивали их после операции о сновидениях; в конце концов, тогда сновидения еще воспринимались психиатрами всерьез. Я оказался прав. Врачи обнаружили, что у префронтальной лейкотомии имелись три основных психологических последствия. Во-первых, эта операция ослабляла продуктивные психопатологические симптомы (галлюцинации и бред). Во-вторых, она ослабляла мотивацию. В-третьих, она вызывала утрату сновидений. Более того, один из ранних исследователей в области психохирургии дошел до того, что посчитал сохранность сновидений после операции плохим прогностическим признаком{22}.

Этот последний пункт помог мне предположить, какие из множества нервных цепей в вентромезиальном квадранте лобных долей с наибольшей вероятностью отвечают за утрату сновидений. Он также дал первую подсказку, почему «виновник» данного феномена должен отыскаться в этой области мозга, что было весьма неожиданно. Чем же еще являются сны, как не галлюцинациями и бредом? Вот почему их сохранность после лейкотомии была признаком неблагоприятного прогноза.

Между прочим, от нейрохирургического лечения галлюцинаций и бреда отказались не по этическим причинам; оно вышло из моды, когда стало очевидно, что равноценных терапевтических результатов можно достигнуть менее травматичным и опасным для жизни способом – с помощью лекарств, впервые ставших общедоступными в 1950-е гг., так называемых больших транквилизаторов. Эти препараты, как и современные антипсихотики, блокировали нейромедиатор дофамин на окончаниях нервной цепи, известной как мезокортикально-мезолимбическая дофаминовая система (рис. 2). Поскольку при префронтальной лейкотомии эта цепь перерезается аналогично тому, как произошло у девяти моих пациентов, чьи повреждения имели естественные причины, я предположил, что эта система и порождает сновидения.

Дальнейшие эксперименты подтвердили мою гипотезу. Было уже известно, что фармакологическая стимуляция этой цепи повышает частоту, продолжительность и яркость сновидений без сопоставимого влияния на фазу быстрого сна{23}. Лекарством, о котором идет речь, была леводопа – та самая, которую Оливер Сакс использовал для «пробуждения» своих пациентов после летаргического энцефалита. Неврологам, применявшим дофаминовые стимуляторы для лечения болезни Паркинсона[4], было давно известно, что требуется осторожность, чтобы не довести пациентов до психоза, как случилось у Сакса; и первым признаком этого побочного эффекта часто бывает появление непривычно ярких сновидений{24}. Важные результаты последующих наблюдений заключались в том, что нейроны, составляющие эту цепь (их клеточные тела расположены в вентральной области покрышки), с максимальной частотой генерируют импульсы во время сновидений{25}, одновременно доставляя максимальное количество дофамина к своим мишеням в прилежащем ядре (рис. 2){26}. Поэтому сейчас общепризнано, что сновидения могут возникать независимо от фазы быстрого сна и что в их появлении действительно играет роль мезокортикально-мезолимбическая дофаминовая система{27}.

Повреждение холинергических путей в вентромезиальном квадранте лобных долей (восходящих от базальных ядер в переднем мозге, см. рис. 1) вызывает эффект, противоположный тому, который наблюдается при повреждении дофаминовых путей, – а именно сновидений становится больше, а не меньше. Хобсон утверждал, что ацетилхолин – мотивационно нейтральный генератор сновидений, но при медикаментозной блокировке ацетилхолина происходит то же самое, что и при повреждении его путей. Антихолинергические препараты – блокаторы ацетилхолина – вызывают, как уже хорошо известно, избыточные сновидения{28}. Иными словами, блокировка нейронной системы, которая, по утверждению Хобсона, отвечает за сновидения, дает эффект, противоположный тому, что предсказывала его теория.

Вскоре стало ясно, что нейробиологии стоит извиниться перед Фрейдом. Если существует участок мозга, который можно назвать ответственным за «желания», это как раз мезокортикально-мезолимбическая дофаминовая цепочка. И она может быть какой угодно, но только не «мотивационно нейтральной». Эдмунд Роллс (наряду со многими другими) называет эту цепочку системой вознаграждения мозга{29}. Кент Берридж – системой хотения. Яак Панксепп ставит на первый план ее роль в добывании пищи и называет системой ПОИСКА{30}. Это нейронная цепь, отвечающая за «самые энергичные виды исследовательского и поискового поведения, которые способно проявлять животное»{31}. И эта же цепь отвечает за сновидения{32}.

Хобсон не был приятно удивлен этим открытием. Он пригласил меня представить мои результаты его исследовательской группе на кафедре нейрофизиологии в Гарвардском университете. Вначале он согласился с ними и опубликовал благожелательную рецензию на книгу об этих исследованиях, которую я написал в 1997 г., отметив, что мои клинико-анатомические выводы подтверждаются до последней детали исследованиями, проведенными Алленом Брауном с использованием методов нейровизуализации (рис. 3){33}. Затем он осознал, что таким образом может подтвердиться фрейдистский – в широком смысле – взгляд на сновидения, и тогда сообщил мне, что готов публично поддержать мои выводы, но только при одном условии: я не должен говорить, что они подтверждают теорию Фрейда. Вот вам и предполагаемая объективность нейропсихологии!

Однако у моего открытия был еще один весьма неожиданный аспект. Вначале я не обратил внимание на то, что нейроны, запускающие эту цепь, расположены в стволе мозга (так же, как и цепи, отвечающие за быстрый сон). Как уже говорилось, я хотел подчеркнуть психическую природу сновидений. На мое упущение вежливо указал Аллен Браун, упомянутый выше специалист по нейровизуализации. В контексте научных разногласий между мной и Хобсоном по поводу того, какие нейронные цепи запускают процесс сновидений (дофаминергические или холинергические), Браун писал следующее:

Любопытно, что, обосновав гипотезу о том, что участки переднего мозга играют решающую роль в системе сновидений, Солмс в конце концов предположил, что именно дофаминергические волокна, приходящие в эти участки, порождают сновидения – тем самым помещая источник сновидений обратно в ствол мозга{34}.

В завершение своей статьи Браун отметил: «По-моему, эти джентльмены приближаются к согласию»{35}. В 1990-е гг. я, как и все остальные нейропсихологи, считал, что вся психическая деятельность происходит в коре, поэтому сосредоточился на том факте, что интересующие меня участки белого вещества расположены в лобных долях, то есть именно там, где были локализованы повреждения в девяти описанных мною случаях. Но от всех основных ядер ствола мозга в передний мозг восходят длинные аксоны (рис. 2). Клеточные тела этих нейронов расположены в стволе мозга, хотя их выходные волокна (аксоны) заканчиваются в коре. Это лежит в основе главной функции возбуждения данных стволовых ядер, которые в совокупности называются ретикулярной активирующей системой. Как раз эти активирующие пути и были повреждены у моих девяти пациентов, а также у сотен других пациентов, переставших видеть сны после лейкотомии, случаи которых были задокументированы раньше.

С 1999 г., отчасти под влиянием комментариев Брауна по поводу вытекающих из моего открытия предположений, я направил внимание на другие системы возбуждения в стволе головного мозга. Самую интересную работу в этой области вел Яак Панксепп. В своем всеобъемлющем труде «Аффективная нейробиология» (Affective Neuroscience, 1998) он очень подробно описал огромное количество фактов, доказывающих его гипотезу, согласно которой эти предположительно сознательные системы, отвечающие только за регулирование «уровня» сознательности, порождают собственное «содержание».

Это могло стать чрезвычайно важным открытием.

2

До и после Фрейда

В 1987 г. я принял еще одно решение, сделавшее меня белой вороной в моей области науки. Я решил освоить профессию психоаналитика{36}. Результаты моих исследований сновидений убедили меня, что субъективные отчеты должны играть в нейропсихологии важную роль и что враждебность этой дисциплины по отношению к Фрейду завела ее на неверный путь, причем это происходило не единожды. Но решающим фактором стали вовсе не результаты моих исследований.

Отважиться на это меня побудил семинар, который я посещал в Университете Витватерсранда в середине 1980-х гг. Его вел профессор сравнительного литературоведения Жан-Пьер де ля Порт. На семинаре рассматривали «Толкование сновидений», что заинтересовало меня в свете моего диссертационного исследования. Как и все в ту пору, к Фрейду я относился скептически. Со студенческих лет я усвоил, что психоанализ – это псевдонаука. В области естественных наук никто больше не воспринимал Фрейда всерьез, вот почему, вероятно, семинар проходил на гуманитарной кафедре. Я пришел на него потому, что в этой работе Фрейд свободно обсуждал содержание сновидений – тему моего исследования.

Де ля Порт объяснил, что невозможно понять теоретические выводы, к которым пришел Фрейд, не ознакомившись вначале с его ранней работой, написанной в 1895 г., но опубликованной лишь в 1950-е гг., через много лет после его смерти. Рукопись называлась «Набросок психологии»[5] (Entwurf einer Psychologie){37}. В ней Фрейд пытался дать нейробиологическое обоснование своим ранним интуитивным догадкам о психике. В этом он шел по стопам своего великого учителя – физиолога Эрнста фон Брюкке, одного из основателей Берлинского (ныне Немецкого) физического общества. Цель этого общества Эмиль Дюбуа-Реймон сформулировал в 1842 г. следующим образом:

Брюкке и я торжественно поклялись доказать истинность того положения, что в организме не действуют никакие иные силы, кроме обычных физико-химических; что там, где объяснение с их помощью является пока недостаточным, необходимо либо посредством физико-химического метода искать их специфический способ действия, либо предположить наличие новых сил, которые, будучи сходны по значимости с физико-химическими, присущи материи и всегда сводимы только к двум силам – притяжения и отталкивания{38}.

Их любимый учитель Иоганн Мюллер задавался вопросом, чем органическая жизнь отличается от неорганической материи. Он пришел к выводу, что «живые организмы фундаментально отличаются от неживых объектов тем, что содержат некий нефизический элемент либо подчиняются иным законам, нежели неодушевленные предметы»{39}. Иными словами, Мюллер считал, что живые организмы обладают «жизненной энергией», или «жизненной силой», которую не могут объяснить физиологические законы. Он придерживался мнения, что живые существа не могут быть сведены к составляющим их физиологическим механизмам, так как они представляют собой неделимое целое, обладающее намерениями и целями, и это свойство Мюллер объяснял наличием души. Поскольку немецкое слово Seele переводится и как «душа», и как «разум»{40}, расхождение во мнениях между Мюллером и его учениками удивительно напоминает бушующие в наше время баталии между философами, например между Томасом Нагелем и Дэниелом Деннеттом, – по вопросу, можно ли свести сознание к законам физики (Нагель утверждает, что нельзя, а Деннетт – что можно).

На семинаре де ля Порта я с удивлением узнал, что Фрейд – первопроходец в области исследований субъективного восприятия – придерживался не витализма Мюллера, а скорее физикализма Брюкке. В первых строках своего «Наброска» 1895 г. он писал: «[Это] намерение создать естественно-научную психологию, то есть изобразить психические процессы как количественно определимые состояния выявляемых материальных частиц»{41}.

Я и понятия не имел, что Фрейд был нейробиологом. Теперь я узнал, что он отказался от неврологических методов исследования лишь вынужденно, когда в какой-то момент между 1895 и 1900 гг. ему стало ясно, что доступные в ту пору методы не могли раскрыть физиологическую основу сознания.

Однако такая перемена подходов для Фрейда скоро окупилась с лихвой, заставив его более пристально взглянуть на психологические явления как самостоятельный предмет и прояснить функциональные механизмы, лежащие в их основе. Это положило начало психологическому методу исследования, который он позже назовет психоанализом. Его фундаментальное допущение состояло в том, что явные (в современной терминологии – эксплицитные или декларативные) субъективные феномены обусловлены скрытыми (в современной терминологии – имплицитными или недекларативными) причинами. Таким образом, Фрейд утверждал, что беспорядочная последовательность наших сознательных мыслей может получить объяснение, только если допустить, что между ними существуют имплицитные промежуточные звенья, которых мы не осознаем. Отсюда возникла идея скрытых психических функций, а затем, в свою очередь, знаменитая гипотеза Фрейда о «бессознательных» намерениях.

Так как в конце XIX в. не существовало методов, позволяющих исследовать физиологию бессознательных психических событий, их механизмы можно было лишь косвенно выводить из результатов клинических наблюдений. Полученные таким образом данные подвели Фрейда к его второму основополагающему утверждению. Он заметил далеко не равнодушное отношение пациентов к их предполагаемым бессознательным намерениям; казалось, они скорее не хотели, чем не могли их осознать. Он называл эту склонность по-разному – сопротивлением, цензурой, защитой и подавлением – и отмечал, что она предотвращает эмоциональные страдания. Это, в свою очередь, раскрывало решающую роль чувств в психической жизни – то, что они лежат в основе всевозможных самообманов и предвзятостей, направленных на повышение самооценки. Эти открытия (в наши дни очевидные) показали Фрейду, что некоторые из главных мотивационных сил психической жизни полностью субъективны, но при этом бессознательны. Систематическое изучение этих сил привело его к третьему фундаментальному утверждению. Он сделал вывод, что в конечном итоге в основе чувств лежат телесные потребности; что психическая жизнь человека не в меньшей степени, чем у животного, обусловлена биологическими императивами выживания и размножения. По мнению Фрейда, эти императивы обеспечивали связующее звено между чувствующим сознанием и физическим телом.

Фрейд избрал удивительно тонкий подход к проблеме соотношения тела/сознания. Он понимал, что изучаемые им психические явления нельзя напрямую свести к физиологическим. Еще в 1891 г. он заявлял, что невозможно приписать психологические симптомы нейрофизиологическим процессам без предварительного сведения интересующих нас психических и физиологических явлений (обеих сторон уравнения) к их соответствующим базовым функциям. Как уже отмечалось выше по поводу обработки информации, функции могут выполняться разными субстратами{42}. Только на общей основе функции, утверждал Фрейд, можно объединить психологию и физиологию. Его цель состояла в том, чтобы объяснить психологические явления с помощью метапсихологических (что значит «выходящих за пределы психологии») функциональных законов{43}. Попытка игнорировать этот функциональный уровень анализа, перепрыгнуть напрямую от психологии к физиологии в наше время называется локализаторством и является ошибочной концепцией{44}.

Очевидно, что Фрейд, в отличие от своих последователей, воспринимал психоанализ как промежуточную ступень. Хотя его целью с самого начала было выявить законы, лежащие в основе нашей богатой внутренней жизни, обусловленной субъективным опытом, тем не менее психическая жизнь оставалась для него биологической проблемой{45}. Как он писал в 1914 г., «все временно нами допущенные психологические положения придется когда-нибудь перенести на почву их органической основы…»{46}. Поэтому он с энтузиазмом ожидал того дня, когда психоанализ вновь воссоединится с нейробиологией:

Биология есть поистине царство неограниченных возможностей, мы можем ждать от нее самых потрясающих открытий и не можем предугадать, какие ответы она даст нам на наши вопросы несколькими десятилетиями позже. Возможно, что как раз такие, что все наше искусное здание гипотез распадется{47}.

Это был не тот Фрейд, любитель рискованных гипотез, о котором мне рассказывали в студенчестве. «Набросок психологии» стал для меня откровением, как некогда для самого Фрейда. В то время он писал своему другу Вильгельму Флиссу:

В одну беспокойную ночь… преграды внезапно исчезли, завесы спали, и все стало предельно ясно – от деталей неврозов до детерминантов сознания. Все как будто складывалось в единое целое, шестеренки сцеплялись друг с другом, все вместе казалось машиной, которая через мгновение заработает сама по себе{48}.

Но эйфория длилась недолго. Через месяц он напишет: «Я больше не понимаю, в каком состоянии ума я замыслил "Психологию"; непостижимо, с чего я решил докучать тебе ею»{49}. Не располагая подходящими нейробиологическими методами, Фрейд полагался на «воображение, переносы и догадки», чтобы перевести свои клинические выводы сначала на язык функциональных понятий, а затем физиологических и анатомических{50}. Последняя попытка отредактировать «Набросок» описана в длинном письме, отправленном Флиссу 1 января 1896 г., после чего «Набросок» пропал из виду и вновь явился на свет лишь полвека спустя. Но содержавшиеся в нем идеи (его «тайный призрак», по выражению Джеймса Стрейчи, переводчика Фрейда) преследовали Фрейда во всех его психоаналитических размышлениях, дожидаясь грядущего научного прогресса{51}.

В «Наброске» были изложены две идеи, которые обращают на себя внимание в свете современных открытий. Фрейд предположил, что во-первых, передний мозг – это «симпатический ганглий», отслеживающий и регулирующий потребности тела; во-вторых, что эти потребности суть «движущая сила психического механизма»{52}. В отсутствие какого бы то ни было нейробиологического понимания того, как подобные телесные потребности регулируются мозгом – не говоря уже о том, как их можно объяснить «посредством физико-химического метода», – у Фрейда не было иного выбора, кроме как «допустить существование новых сил, равных по значимости физико-химическим силам, свойственным материи», если он собирался сохранять верность идеалам Берлинского физического общества. Эти силы он назвал метапсихологическими, то есть лежащими за пределами психологических явлений. Он уточнял, что хочет «превратить метафизику в метапсихологию»{53}. Иными словами, он хотел заменить философию наукой – наукой о субъективности. Он просил нас не судить его спекулятивные догадки насчет скрытых психических процессов слишком строго:

Это происходит лишь оттого, что мы принуждены оперировать научными терминами, то есть специфическим образным языком психологии (правильнее, глубинной психологии – Tiefenpsychologie). Иначе мы не могли бы вообще описать соответствующие процессы, не могли бы их даже достигнуть. Недостатки нашего описания, вероятно, исчезли бы, если бы психологические термины мы могли заменять физиологическими или химическими терминами{54}.

В первую очередь среди этих новых сил, существование которых Фрейду пришлось допустить, было влечение, которое он считал «психическим представителем раздражений, исходящих из внутренностей тела и проникающих в душу, мерилом работы, которая требуется от психики вследствие ее связи с физическим»{55}.

Введенное Фрейдом понятие влечения, которое он считал источником всей психической энергии, напоминало «жизненную силу» Мюллера, однако оно происходило из потребностей организма. Фрейд описывал каузальные механизмы, посредством которых влечения осознанно осмыслялись как «экономика нервной силы»{56}. Вместе с тем он без смущения признавался, что «совершенно не в состоянии сформировать концепцию…» того, как телесные потребности преобразуются в психическую энергию{57}.

Когда столетие спустя я читал эти слова, то понял, что настала пора заменить психологические термины физиологическими и химическими. Например, движущая сила сновидений, которая была «скрытой» в субъективных отчетах пациентов Фрейда и существование которой поэтому, как считалось, нельзя было опровергнуть, безусловно, стала «явной» благодаря объективным данным, полученным современными физиологическими методами исследования in vivo, недоступными при жизни Фрейда. Рассмотрим, например, снимки на рисунке 3, полученные с помощью ПЭТ{58}; на них ясно видно, что «вожделеющая» ПОИСКОВАЯ система нейронов зажигается во время сновидений, как рождественская елка, тогда как тормозящие префронтальные доли, по сути, выключены. На основании этих данных, когда нас с Хобсоном пригласили к участию в дискуссии о научной достоверности теории сновидений Фрейда на конференции «Наука о сознании» 2006 г., собрание наших коллег проголосовало с результатом 2:1 в пользу того, чтобы снова считать эту теорию жизнеспособной{59}.

При всех своих недостатках психоанализ никогда не отвергал понятие субъективного «я». Оно занимало в нем почетное место, как бы это ни смущало всех остальных представителей нашей науки. Многие коллеги-ученые советовали мне не привязывать мои исследования к психоанализу, учитывая исторический багаж, обременяющий это слово. Они говорили, что это то же самое, что астроному ассоциировать себя с астрологией. Но я считал, что было бы непорядочно с интеллектуальной точки зрения не воздать Фрейду должное. Неважно, насколько он оказался далек от достижения своих целей – его цели, несомненно, были верными для науки о психике. Поэтому я назвал свой метод нейропсихоанализом. Я уже говорил, что нейропсихологию, которую мне преподавали, можно было бы с таким же успехом называть нейробихевиоризмом – таково было ее отношение к субъективности. Я же хотел четко обозначить, что нейропсихология, которую я разрабатываю, уделяет особое внимание переживаемому опыту. Именно с таким настроем, написав программную статью о соотношении психоанализа и нейробиологии, я и приступил к работе{60}.