Полная версия

Быть!

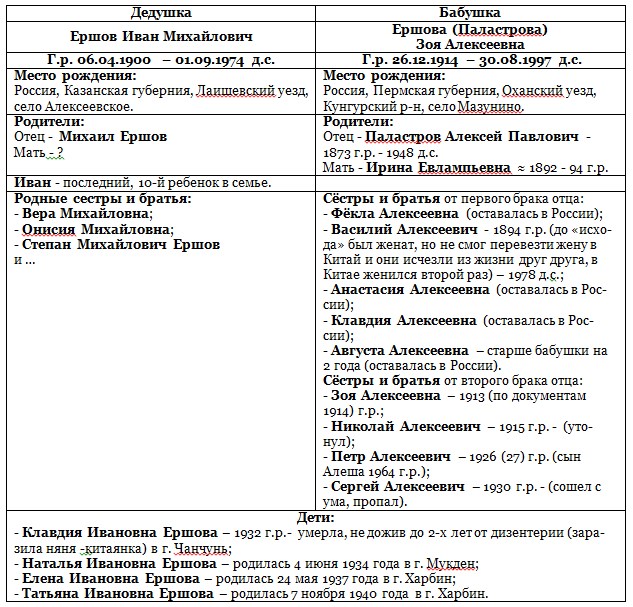

В память о любимых дедушке

Иване Михайловиче и бабушке

Зое Алексеевне, посвящаю детям

историю нашего рода.

Предисловие

В июле 1918 года по старому Калининскому тракту на третьей версте от села Мазунино, в ложке за липами, Черезвычайной Комиссией Оханского уезда были расстреляны 12 мазунинцев, уважаемых людей села, чем-то не угодивших советской власти. Перед казнью их заставили вырыть себе могилу.

Перезахоронить останки расстрелянных селян смогли только в марте 1919 года, когда в селе стояли колчаковцы.

I глава

Хмурое лето

Бесконечный ночной дождь. С утра ничуть не лучше. Льёт.

Приподняв с окна ажурную занавеску и выглянув на улицу, Ирина Евлампьевна суетливо подозвала Анастасию:

– Возьми-ка Клавдию с Зоей, да посмотрите на площади «стоят ли». И сразу домой!

Ещё в июле отряд продразверстки1 «экспроприировал», а на деле просто выволокли, угрожая штыками, из дома всё семейное имущество на сельскую площадь. Как впрочем, и имущество соседей. Так оно там ржавеет и портится под дождями. Особенно жалко новенькую швейную машинку «SINGER» с ножным приводом, которая кормила и обшивала всю семью – девочки учились на ней шить. Лошадку с коровой-кормилицей сразу же увели, авось пользуются, а то и забили давно уж, ироды. Чем детей кормить?

– Вроде нет их, – вернулись с улицы дети, – не видно ЧеКа!

– Тсс! Не шуми. Верно там они, аспиды, – приложив палец к губам, прошептала мать и, задумавшись, тяжело вздохнула. Поморщилась, осенила крестным знамением грудь и прочитала короткую молитву: – «Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго», – Ох-ох,.. как же жить? С голоду опухнем…

Ещё в июле, когда за селом в овражке чекисты расстреляли мужиков, стало ОЧЕНЬ страшно! Они и за мужем с Васей тоже приходили, эти из Оханского ЧК, чтобы расстрелять вместе с другими уважаемыми в селе крестьянами. Ну, а как же, богачи! Лошадь, корова, карамель варят – петушки на палочке продают, пирожки пекут на продажу, да всё село обшивают.

Только вот Алексей Павлович со старшим сыном, которого новая власть отпустила с фронта из армии, ещё весной двинулись с обозом на восток. На заработки, за недостатком денег и пищи. А до этого они успели ещё потрудиться и помочь в строительстве Белгородского монастыря на Белой горе под Кунгуром. Храни их Господь.

«…РАССТРЕЛЯТЬ Паластровых Алексея Павловича – зажиточного середняка и сына его Василия – полкового разведчика, награжденного за подвиги в боях, как врагов революции именем Советской власти и трудового Народа»!!! РАССТРЕЛЯТЬ!!!

Забрав всё, что было дома и во дворе, чекисты ещё долго выпытывали: – «Куда, сволочи, попрятали продукты?! Где вещи?!», но самое главное: – «Куда мужиков своих дели – врагов большевистской власти»?!

СТРАШНО!!!

Не нашли мужиков. Не расстреляли вместе с другими. Обошлось, слава Богу.

Только отняли всё, из чего складывалась жизнь и ушли. Детей напугали сильно, но хоть не тронули. И то ничего.

Холодно в доме. У Зои, который день болит ухо, застудили на холодных полатях, надуло. Перепугалась, спит теперь плохо, стонет во сне, разговаривает, по щекам слезы.

На обед лепешки из лебеды да мелкая рыбешка, которую ловят соседские мальчишки самодельными удочками на речке. Можно использовать в пищу липовую кору, что зимой возле оврага обдирают зайцы. Как зимой выживать?

Ирина Евлампьевна погрузилась в тяжелые раздумья. Надела круглые очки на резинке, поискала, на чем написать. Нашла клочок ткани и химический карандаш. Позвала старшую дочь мужа Фёклу. Они долго разговаривали шепотом, о чем-то спорили, убеждая, друг дружку. Фёкла послюнявила карандаш и, медленно выводя каждое слово, написала на лоскутке: «Домой НЕЛЬЗЯ! Ищет ЧК! УБИТЬ!»

Рушился вековой семейный уклад.

Незваная гостья

– Мамочка! А где Коля? – подбежала к Ирине Евлампьевне маленькая Зоя.

– Не видала, пойди, посмотри во дворе, должно играется там.

Зоя выбежала во двор.

Деревенский дом, пятистенник, с крыльцом и сенями, на окнах открытые ставни. На завалинке моется кошка. Во дворе ветхие постройки, пустой хлев, ясли, сарай, сеновал, мастерская. По периметру серый забор, ворота и калитка. Небольшой огород, заросший травой и лебедой там, где когда-то были грядки. Между грядок и у дома на дорожках настил из почерневших струганных досок.

Рано утром, только выглянуло ласковое солнышко, прошел грибной дождик. Весело играя на фасаде, солнечные лучи со стекол оконных створок посылают зайчиков прыгать по двору. Вдали за пригорком тает радуга. Настойчиво стрекочут в траве кузнечики. Ловко маневрируя и гремя крыльями, остановилась и полетела дальше большая стрекоза. От земли поднимается лёгкий пар. Пахнет смолой и пряностью трав. С травинок скатываются изумрудные капельки росы.

Выскочив из темных сеней, Зоя, с непривычки зажмурила синие глаза и поднесла ко лбу козырьком ладошку. Осмотрелась. Увидела у сарая маленького Колю. Севши на корточки, он внимательно рассматривал жирного дождевого червяка. Рядом с Колей, на березовом чурбачке, сидела старшая сестра Анастасия и плела корзинку из ивовых прутиков.

– Ой, а ещё черви есть? – восхищенно спросила Зоя.

– Да где-то есть, – возбуждая Зоино любопытство, произнесла сестра, – ты поищи!

Зоя развернулась к ближайшей доске на дорожке, присела, деловито взялась за её край, приподняла:

– Что-то нет тут червяков, – разочарованно пробормотала Зоя и приподняла соседнюю доску.

– Зоя!!! – неожиданно выкрикнула Настя.

Зоя, вскочив от неожиданности, резко обернулась на голос сестры и замерла, выпучив от удивления глаза.

По двору, колыша воздух вокруг себя, плыл и вибрировал ярко-оранжевый, с серебристым отливом шар. Из его синего ореола во все стороны исходили нити фиолетовых искр. Воздух во дворе сгустился, и запахло, как после грозы. Шар медленно очертил круг над головами детей, приблизился к окну дома и завис.

Как будто вглядываясь внутрь комнаты, он плавно залетел в открытую форточку: – «Оххх!», – в доме громко с тревогой в голосе выдохнула Ирина Евлампьевна.

Анастасия подскочила на пеньке и выронила из рук недоделанную корзинку. Зоя, глядя на окно, застыла с открытым ртом. Коля спокойно теребил червяка. Червяк настойчиво вырывался из его рук и определённо уже ничему здесь не удивлялся. Погостив в доме, шар снова появился в той же форточке. Важно из неё выплыл и, потрескивая искорками, поравнялся с Зоей. Приблизившись к ней поближе «незваный гость» остановился, и почти в упор стал внимательно её изучать. Зоя, заворожено, смотрела не него широко открытыми глазами. А шар пульсировал, стрекотал и, содрогаясь, подбирался к ней всё ближе и ближе. Зое невольно захотелось потрогать это удивительное создание. Как во сне, её рука медленно поднялась и указательный палец…

– Не надо, – срываясь с шепота в крик, прохрипела Анастасия, – не трогай!!!

Зоя резко одернула руку и, как будто придя в себя, отскочила, не выпуская светящийся шар из вида. Брызнув искрами, шар попятился, соскользнул вниз, резко взмыл вверх, остановился и стремительно с треском врезался в землю под Зоиными ногами. Внутренние края досок разлетелись в щепки и немного обуглившись, испустили сладкий дымок. Подбежав, побледневшая Настя схватила сестренку на руки:

– Ты цела? – мельком ощупав, она быстро осмотрела сестру и поставила её на ноги.

– Ну, так-то да! – весело сказала Зоя, – А что это?!

– Шаровая молния, – дрожащим голосом объяснила сестра, разгребая ивовым прутиком щепки, – смотри, прямо между досок ударила! Только тоненькая дырочка в земле осталась.

– Ага… – покрутив прядь волос, о чем-то задумалась Зоя, – всех червяков распугала… – и строго посмотрела на сестру.

Из дома выбежала вся семья.

«Не так хороша, как холодна!»

Или «Не так хороша, как горяча!» в зависимости от ситуации и по случаю.

По воспоминаниям деда (Ивана Михайловича) и бабушки (Зои Алексеевны), в конюшнях отца нашего деда работали татары. Они выполняли разную, чаще всего грязную работу. Прибирались в конюшнях, вычищали и выносили навоз, чистили стоки, по которым стекала конская моча. Работниками они были нерадивыми и временными – ленивые, вороватые попрошайки, выклянчивающие то одно то другое.

Описываемый случай произошел, когда в Казанской губернии стояла страшная жара. От земли поднималось дрожащее марево нагретого солнцем воздуха. В конюшнях стояла тень, и веяло прохладой. Лошади мялись в стойлах под навесом, переминаясь с ноги на ногу, отгоняя хвостами мух и оводов.

Прадед Михаил обходил конюшни, проверяя всё ли в порядке. Осматривал лошадей, говорил с ними, ласково хлопал по загривкам и крупу ладошкой. Одну расчешет и даст сахарку, другой яблоко. У которой проверит ноги, хорошо ли подкованы копыта: зажав между коленок согнутую ногу лошадки, специальным крюком вычистит из них землю и забившиеся камушки. Набрав в ковш чистой воды из бака, напоит лошадок.

И вдруг, из сумрака конюшен, как какое-то наваждение материализовался татарин в засаленном грязном халате. Он картинно согнулся и вытянул руку в сторону хозяина. На его хитром лице в узком разрезе масленых черных глаз мелькнули огоньки, узкие губы под тоненькими усиками вытянулись в заискивающей улыбке:

– Хазяина! Ласадей паис?

– Пою!– ответил прадед Михаил.

– Вадиска халодна?

– Холодная!

– А кваса есить?

– И квас есть!

– Дас татарину папись?

– А чего ж не дать! На!

Прадед, ловко зачерпнув из стока, за которым и должен был следить этот горе-работник, лошадиную мочу, подаёт ему полный ковш. Татарин, причмокивая, жадно пьет, да нахваливает. Струйки, стекая по его подбородку на халат, быстро впитываются в ткань, оставляя мокрые пятна.

– Ну, как квасок, – спрашивает у него прадед, – хорош?!

– Ммммм, – возвращая пустой ковш и довольно облизывая губы, отвечает ему татарин, – «Не так хараса, как харадна»!!!

Так и прицепилась эта присказка к нашей семье.

Телеграфисты

2

Педантичные германцы с «австро-венграми» методично «утюжили» передовые позиции русских артиллерийским огнем. В ответ, русская артиллерия под шквальным огнем противника, стараясь понапрасну не расходовать снаряды, выдавала редкие залпы из своих осыпающихся редутов. Земля, усеянная воронками, выглядела как месиво из глины с песком, жижи, кусков плоти, разорванного в клочья военного обмундирования и древесины. Тухлый сладковатый запах гнили и чеснока перемешался с пороховыми газами и гарью.

Солдаты вжимались в стены окопов. Связь со штабом была перебита и артиллерия палила по врагу в слепую на русский авось. Для ведения прицельного огня, было необходимо срочно наладить связь между штабом и батареей.

Для восстановления связи на передовую из штаба отправили двух телеграфистов. Прикрывать их вызвались два штабных казака-кавалериста с письменным донесением на батарею.

Военному телеграфисту, это что – обычная работа. Найти разрыв кабеля, соединить и заизолировать концы. В полевой сумке есть все необходимые для этого инструменты и отдельно целая катушка кабеля.

Степан заглянул в сумку и убедился, что всё на месте. Тем временем Иван, молодой чернявый связист, повозившись в пучке проводов отходящих из штаба, выбрал нужный и, зажав его в ладони, окликнул Степана. По кабелю, они, направившись в сторону линии фронта. Казаки, держа за уздцы лошадок, двинулись следом за ними.

С передовой доносился грохот разрывающихся снарядов и залпы орудий. Кони, крутили острыми ушами по сторонам и храпели, пережевывая стальные удила. Напряжение нарастало. Оседлав своих скакунов, казаки разъехались по сторонам. В одиночную мишень попасть труднее, как известно – «пуля-дура», но осколки выбирать не будут совсем.

Пригибаясь от снарядов к земле, Степан с Иваном нашли обрыв кабеля. Осмотрелись. Пошарили вокруг, и нашли другой его конец. Нарастив разрыв куском кабеля с катушки, соединили провода. Прозвонили. Не работает. Поползли дальше. Кабель в обхвате ладони, в руках винтовки, вещмешки за спиной. У одного на локте полевая сумка, другой тащит за собой катушку.

С грохотом вздымая смерч из огня и каменистой почвы, рядом разорвался снаряд. Земля, содрогаясь от боли со стоном обрушилась с небес. Жужжа, как пчелиный рой, во все стороны полетели горячие осколки. Падая, они дымились как угольки, выпавшие из чёртовой топки ада. Казаки, прижавшись к лошадям, резвым аллюром ускакали к блиндажам на передовую, у них своя задача.

Степан подполз к Ивану. Быстро переговорив, они решили не испытывать судьбу и перебежками добираться до ближайших блиндажей. Перепаханная разрывами снарядов и осколками земля дымилась под ногами. Искать повреждения связи здесь, не имело никакого смысла. Батарею видно, до нее не больше полувёрст, на катушке запаса кабеля должно хватить.

Подтащив конец оборванного полевого кабеля к себе, они соединили его с кабелем на катушке и, выпустив достаточное количество, придавили большим валуном. Немедля, они вприпрыжку побежали за казаками, стараясь увернуться от осколков и брызг земли. Катушка, со свистом крутясь на оси, оставляла позади них свежий кабель связи.

Сдавливая грудь и высасывая из лёгких последний воздух, их объял жар ударной волны. В голове зазвенел колокол. Пока угасало сознание, Иван успел разглядеть расплывающийся силуэт ближайшего к ним орудия, и плавно снижаясь с высоты на землю, сосчитать оставшиеся до него метры.

Придя в себя, Иван ощутил острую боль в бедре. В ушах стоял звон. Саднило левое плечо. На зубах скрипел песок. Он сел, сплюнул и осмотрелся. В ноге дыра, и по руке тоже струится бурая кровь. «Не пенится и темная, буду жить»,– пронеслось в мыслях. Недалеко застонал Степан. Иван к нему подполз:

– Куда тебя?

– Не знаю. Ног не чую, – прорычал Степан.

– Ладно! Сейчас…

Иван подобрал разбросанные, присыпанные землёй вещи. Поднял винтовки и самое главное, катушку с кабелем. Подергал кабель: «Цел!»– восхищенно удивился Иван. Собрал всё на плечо и снова подобрался к Степану:

– Руки целы?

– Да.

– Цепляйся за мой вещмешок, да держись со всей силы!

Под разрывами снарядов, они доползли до траншеи и опрокинулись в неё, переводя дух.

Пока Иван, прихрамывая, укладывал кабель, солдаты помогли донести Степана до блиндажа. В офицерском блиндаже Иван прикрепил новый провод к клеммам аппарата. Покрутил ручку и вызвал штаб. На другом конце провода сразу ответили. Связь заработала.

– Ваше благородие! Разрешите обратиться? – повернулся он к офицеру.

– Да ты ранен! – под грохотом орудий прокричал офицер.

– Так точно! Живы будем, не помрём! Связь со штабом налажена! – прикладывая ладонь к фуражке, крикнул Иван.

– А помрем, живы не будем! – улыбнулся офицер, – Будешь представлен к награде, сынок! Спасибо, братец!

– Рад стараться! Служу царю и отечеству! – как мог, вытянулся в струнку и козырнул Иван, – Только ведь я не один!

– Да знаю, братец, знаю,– улыбнулся усталыми глазами офицер, – им тоже награда полагается. А ещё лечение, банька, чарочка и сон…

– Сколь годков-то тебе, сынок?

– Шестнадцать, Ваше благородие!

– Да вольно, вольно уже… Казачка одного из твоих убило. Возьми его лошадку, раненого бойца и марш с передовой обратно в штаб. Справишься с конём?

– Так точно! Обучен! У отца свои конюшни! Вперёд научился ездить верхом на лошади, чем ходить ногами.

– Ха-ха-ха! Да ты хват! – приглаживая усы рукой, залился смехом офицер.

Иван доковылял со Степаном до коней. Нашел своего штабного казака разбитого горем от смерти друга и досаждающих ему ран. Вместе они сначала взвалили на круп одного коня труп казака. Привязали его к упряжи. Потом Иван помог забраться на того же коня другому казаку. После солдаты помогли поднять Степана на второго коня, и удерживали его, пока Иван не вскочил в седло сам. Ивану подали полевую сумку.

Обратно, благодаря выучке и покладистости коней, до штаба полка доскакали ловко и быстро. Не помешали ни взрывы, ни болезненные раны. Доложили в штабе о выполнении задания. А позже Ивана со Степаном, за совершенный ими боевой подвиг действительно, наградили серебряными «георгиевскими крестами».

Путешествие

Бабушка часто брала меня с собой в Пермь. Зимой, осенью, но обычно в мои летние каникулы. Мама тоже иногда ездила к своей сестре со мной, но гораздо реже.

Покупались билеты на железнодорожном вокзале. Бабушка приносила билеты на поезд домой и всегда показывала их мне. Прямоугольные маленькие коричневые картонки (3 х 5 см) с проделанными в них дырочками, по краям имелись перфорированные цифры – дата и время отправления3. Мне нравились эти билеты, я их трогал, читал на просвет цифры и смотрел через дырочки на солнце в окошке.

Обычно ездили в простом плацкартном вагоне. Дорога занимала всего восемь часов – ночью сел в поезд, утром из него вышел. Порой нам доставались боковые места в купе – бабушка занимала нижнюю полку, а я верхнюю. Фирменный поезд «Прикамье», Свердловск-Пермь всегда уходил «без пяти в полночь». И даже стоя на перроне перед посадкой в вагон, я опять глядел сквозь дырочки в билетах на фонари, загадочно мерцающие в темноте шумного вокзала.

В детстве мне очень нравилось путешествовать на поездах. Под стук колес слушать спокойные и размеренные бабушкины рассказы, кушать в дороге её стряпню и радоваться неожиданным гостинцам. Смотреть на проплывающие мимо окон вагона меняющиеся пейзажи.

Ритмичный стук колес, запах дегтя, дымящийся чай из дровяного титана, рафинированный фирменный сахар из двух кусочков в бумажной обертке с картинкой – были для меня счастливыми мгновениями, безумно вкусными и очень душевными.

Ночью, прижавшись животом к верхней полке, я смотрел в темное окно. Посапывая, спали попутчики. В проплывающих мимо очертаниях городов и деревень, мой взгляд выхватывал струящийся из окон домов свет, и моё воображение рисовало картинки происходящих там событий. Под перестук колёсных пар вагона на стрелках мелькали прожекторы. Звеня шлагбаумами и мигая красными фонарями, проносились железнодорожные переезды. Во время остановок поезда слух заполнялся шумом станций, суетливой беготнёй проводниц, хлопаньем дверей и скрипом опускающихся ступеней. Затем, медленно приближался и уходил дальше, то звонкий, то глухой стук рабочего молотка. Заполняя ёмкости вагона, шумела вода. Тормозные буксы, со скрипом, нехотя отпускали натёртые до блеска колёса. Всё это время станционные динамики, переговариваясь голосами диспетчеров, эхом отдавались в ночи. Локомотив, состыковываясь с составом, толкал вагоны назад и они, подчиняясь его силе, по очереди откликались: «Есть! Есть! Есть! Есть! Есть! Есть»! Поезд медленно трогался и под мерный стук колес на стыках рельс, под плавное покачивание вагона, я сладко засыпал. Сердце билось в такт дороге железнодорожного полотна: «тук-тук, тук-тук, тук-тук, тук-тук».

В один из приездов к родным в Пермь, повидаться с нами пришел старший бабушкин брат – дядя Вася (Василий Алексеевич). Невысокий, лысый, в окладистой бороде, шамкающий беззубым ртом жизнерадостный и веселый старичок с добрыми серыми глазами.

Слегка «приОкивая», он расспросил о моих успехах, чем я живу и интересуюсь. Лукавая улыбка почти не сходила с его губ. Накладные карманы его старого, как будто с чужого плеча, огромного черного пиджака топорщились по бокам в разные стороны. Мы вышли на балкон. Ласково согревая светило солнышко. В голубом небе кричали стрижи. Стремительно пикируя, они, пролетали мимо и уносились ввысь. Легкий ветерок шевелил волосы на моей голове и трепал бороду дяди Васи. Он сунул руку в карман, и в его ладони появилась жестяная прямоугольная коробка из-под старинных конфет.

– Тимурка, смотри, что я тебе покажу, – прижимая губы к моему уху, прошептал он, открывая крышечку.

В коробке было что-то завернуто в белую ткань.

– Можешь развернуть. Только аккуратно, не урони. И никому не говори. Хорошо? – глаза дедушки Васи искрились загадочной улыбкой.

Я утвердительно кивнул головой. Присмотрелся и тихонечко стал разворачивать таинственный предмет.

– Это «крест русского мужества», орден Святого Георгия I степени, – произнес, шамкая беззубым ртом дед, – а вон там ещё Звезда к нему и другие награды.

Белая эмаль на золоте креста, отражая солнечный свет, переливалась перламутром, и блестела как сокровища в открытом Эдмоном Дантесом сундуке на острове Монте-Кристо. В центре ордена, упавшей капелькой крови, выделен багровый кружочек внутри которого Святой Георгий на белом коне убивает копьем крылатого змея. Рядом с этой наградой лежала квадратная «Звезда», на ней круговая надпись «за отвагу и храбрость». Среди планок и георгиевских лент, ещё несколько медалей, крестов, белый платочек с голубым вензелем и какие-то другие предметы.

– Дядя Вася, ты был на войне? – с интересом спросил я.

– Был, – улыбнулся дедушка, – только не на той, о которой ты подумал.

Дед Вася бережно свернул тряпочку, закрыл крышкой коробку и убрал её в карман. Вытер пальцами усы вокруг рта и оперся локтями на перила балкона.

– В «Первую мировую» я воевал, четырнадцатого года которая, «Империалистическую», разведчиком в пехоте.

– И языка брал? – недоверчиво покосился я на маленького человечка в изношенном большом пиджаке с закатанными до запястья рукавами, торчащими в отворотах светлой подкладкой.

– Всякое бывало, – зажмурился дядя Вася, и улыбка пропала с его лица, – и вшей в окопах кормил, и за линию фронта ходил. Плутал по болотам. И оружие применял… разное, против германца, в «штыковой» и так…

– Страшно было? – тихонечко спросил я.

– Страшно? – посмотрел в чистое небо Василий Алексеевич и вытер покатившуюся из глаза слезу, – Да. Было страшно. Ночью, когда не видно ни зги и пули свистят. Когда под ногами топкая жижа, а луна прячется за тучами… Достанешь крестик из-под рубахи, поцелуешь его и шепчешь «Отче наш», как будто и страх проходит…

«Мужчины, обедать!» – послышался из гостиной голос тёти Лены.

– А знаешь, как мой дед помер? – снова улыбнулся деда Вася.

– Нет, – удивился я.

– Дед мой, Павел, вернулся с покоса. А высокий был мужик, здоровенный – косая сажень в плечах! Сел обедать! Съел сто штук пельменей! Запил холодным квасом! Пошёл в баню, хорошенько попарился! Вышел из бани и ещё выпил холодного квасу! Тут и умер от заворота кишок. Девяносто семь лет ему было.

Повисла пауза. Я мысленно оживлял все эти истории в своём воображении.

После обеда дед Вася рассказал нам с Машей, моей белокурой озорной сестренкой, ещё одну историю, но уже про своего отца:

– …вот так ребятишки! А отец мой, Алексей Павлович Паластров, был сильный и крепкий мужчина! На покосе, как-то попали ему косой по икре. Резанули ногу знатно, крови много. Отец зачерпнул полную ладонь пыли с дороги, крепко приложил её к ране и завязал поверх травой. Быстро всё зажило! Эээх, не то, что теперь! А?! – губы дяди Васи растянулись в беззубой улыбке.

Серый перрон из железобетона,

Хищно терзает огрызок ворона,

Бьется газета под ветром страницей,

Жмется и жмурит собака ресницы.

Вечер спускается капли роняя,

Чаек промчалась голодная стая,

Эхом бормочет диспетчер в динамик,

Бьет молотком по колесам механик.

Локомотив подцепился к составу –

Каждый вагон отозвался ударом…

Запах мазута, дегтя и дыма,

Время прощаний ни с чем несравнимо…

Долгие паузы в быстрой беседе,

Бесцеремонно ходят соседи.

Знаками жестов, улыбок и слез

Мы расстаемся с тобой паровоз…

Скрылся, на стыках себе отстучав,

Где-то, на стрелке, гудком поворчав,

Спрятал в дороге последний вагон…

И снова остался лишь серый перрон,

Нет ни собак, ни газет, ни ворон,

Только один железобетон.

Один он. Один он. Один он.

Исход

4

Долго пришлось Ирине Евлампьевне с детьми выживать в селе Мазунино без мужа и вообще без сильной мужской руки. Ими были пережиты недавние времена, когда родная земля, разрываясь от гражданской войны и корчась в муках, со страхом выносила суровые натиски отрядов продразверстки. Прожито безжалостное время военного коммунизма, бунты и восстания крестьян. Времена, когда на Урале и в Сибири, утопая в собственной крови, менялась власть. Родной край переходил из рук в руки – от «большевиков» к «белым»5 и обратно, отбитый отрядами «Красной армии».