Полная версия

Щепоть зеркального блеска на стакан ночи. Книга вторая

Гонгора учел рекомендации специальной литературы, стараясь подобрать питательный состав как можно ближе к материнскому молоку, выучил наизусть рецепты, мог бы закрытыми глазами прочесть комплекс любой детской молочной похлебки и был уже недалек от того, чтобы стать специалистом органической и неорганической химии: свистение и хрюканье слышались днем и ночью. Пузырек должен был быть в постоянной боевой готовности. Чтобы все вокруг не было в молоке, следовало успеть подвязать под вечно недовольную мордочку салфетку размером с полотенце, и это не было простым делом, Улисс не выносил никаких салфеток.

Гонгора почувствовал себя уверенным в силах, когда тот однажды без посторонней помощи добрался к блюдцу с нашинкованным мясом. Лапки разъезжались, но самое трудное было начать.

Когда Улиссу исполнилось около месяца, Гонгора уложил его в сумку и отправился к знакомому ветеринару. Тот обычно давал консультации заочно либо навещал сам, но в тот день Гонгора решил, что нечего пожилому человеку идти в такую даль. Ветеринара дома не оказалось, прочие домочадцы особой радости никогда не вызывали.

Его встретили: дочка ветеринара и полупес-полуволк – зашедшаяся жиром низкорослая помесь на сухих кривых лапах глядела на мир с обычным своим кислым выражением на узкой морде, помигивая желтыми глазами с навсегда, казалось, застывшими в них скукой и сытостью. Это был далеко не персонаж Джека Лондона. В присутствии хозяина помесь скрывалась в тишине и безвестности, некоторый проблеск интереса у нее вызывали разве только дворовые кошки, было праздником ломать им челюстями хребты. Помесь смотрела и лениво жмурилась под ласковыми шлепками ладони хозяйской дочки.

Задерживаться смысла не было, дочка так же мало разбиралась в биологии живых организмов, насколько уже преуспела в искусстве женских ужимок, оставаясь для Гонгоры олицетворением невинного желания экспозиции – всегда, любыми средствами, не имея ничего ни за душой, ни где-то еще.

Был произведен обмен любезностями, сожалениями и приглашениями, подышали воздухом, подумал он, обуваясь и берясь за ручку двери. И пока он за нее брался, полукровка засунула морду в его спортивную сумку, подвигалась, попятилась, словно желая вытащить, но передумала, выбралась из сумки и отправилась на кухню.

У Гонгоры все оборвалось, когда в сумке взвизгнуло и затихло, словно там раздавили кошку. Дома он достал Улисса, тот дышал часто и прерывисто и не двигался. Гонгора был светлым от бешенства на себя, вспоминая всех дураков и баб, от которых все несчастья. Улисс осматривать себя не дал, начав визжать, детального осмотра и не требовалось, под шерстью пушистых боков и так были видны несколько красных точек.

Гонгора понимал, что, если задет позвоночник, его хватит ненадолго. Ставший за прошедшее время почти одной крови маленький пушистый неуклюжий зверь молчал всю дорогу домой. Гонгора не знал, что это значило. Было видно, что боль приносил каждый следующий вздох.

Гонгора до утра слушал, как щенок гаснет, не представляя, что в таких случаях делают, сгоряча имел странный разговор с медиками и мог помочь только тряпкой и льдом, затих Улисс только под утро.

После периода строгой диеты и сеансов принудительной гимнастики Лис стал передвигаться – ползком, задние лапы не слушались.

Гонгора добавил к мясному рациону больше крови и начал учить ходить заново. Через месяц тот стал бегать, но его долго еще выводили из себя попытки прикоснуться к бокам и загривку.

Чтобы у Лиса не оставалось сил дома переставлять мебель, ему нужен был регулярный полигон и полное изнеможение. И это не было простой задачей. Такой распорядок был под силу только хорошему спортсмену. Они стоили один другого.

Будучи по природе человеком терпеливым и настырным, Гонгора периодически увеличивал норму выкладки, круги, вышки, трамплины и бревна. Они бегали в лесу, к высоте Улисс привыкал на парашютной вышке за лесом, не достроенной и бездействующей. Он довольно скоро разобрался, чего от него хотят, и, оказавшись на большой высоте, уже заранее облизывался. Падать с бумов, барьеров и лестниц он тоже не боялся. Спокойно шел на вторую попытку – в отличие от многих других собратьев, у него на этот счет комплексов не возникало.

Правда, выводы эти делались больше по рассказам со стороны.

Улисс и Гонгора занимались ночами только одни.

4

Плот вязали остаток дня и всю ночь. Зено торопился и Гонгора больше не острил. После того, как Штиис на следующее утро не поднялся, стало ясно, что все планы стали достоянием прошлого. Это могла быть простуда, это мог быть энцефалит, гадать смысла не было. От помощи Гонгоры лесник отказался, это означало бы брать с собой еще Улисса и рюкзак. Это не баржа, сказал он.

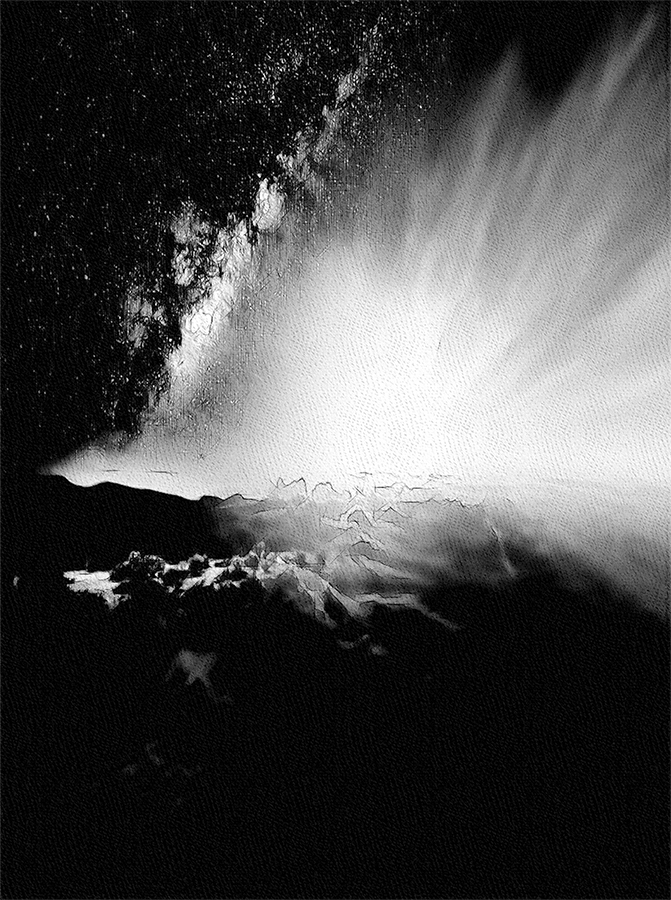

Ночь была холодной. Ярко-голубой ломоть луны висел прямо над рекой и делал все нарисованным. Черные стены леса и стены скал больше не притягивали. От самого деда сохранился только голос. Реинкарнация стучала топором, скрипела сучьями и шуршала листьями, укладывая на бревна хвойные ветви.

Гонгора стоял и смотрел, как плот съедает тьма. Он держал в руке мохнатую щеку Улисса, сидевшего рядом, и все еще не мог поверить, что после стольких попыток Лунная Тропа больше не состоится. Когда ее конец совсем рядом. Впереди снова висело небо, полное звезд. Так было всегда, когда он закрывал за собой дверь в нужное время и в нужном месте. Реинкарнация древних стоиков говорила что-то еще, Гонгора уже не слышал. Он знал, что одному этот маршрут ему не пройти.

Дед, не переставая, ворочал шестом, погружая и вынимая, и в самый последний момент только, как исчезнуть совсем, застыл, высоко над головой вскинув ладонь, словно дикий невидимый эльф. Словно концовка к хорошей книге. Если всё, чего ты боишься, слабости, и всё, что ты ненавидишь, глупости, то берегись оказаться на эшафоте их ожиданий. На каждую щепоть зеркального блеска найдется колодец ночи. Он стоял на краю ночи и молчал так, что Гонгоре стало не по себе.

Зено Китийский был прав – как всегда. Если бы Гонгора не оказался здесь, он бы не знал, куда ему деться еще. Штиис, как его положили, так и лежал. Взгляд его упирался прямо в черный зенит. Он прерывисто дышал и читал стихи, голосов извне он не слышал. Вода одиноко шумела, блестела лунной тропой, Гонгора смотрел и не видел ее, напряженно в мыслях листая страницы книги своей жизни, пытаясь найти то, что составляло ее лучшую часть. Но что-то говорило ему, что больше он их не увидит. Книга была закрыта.

И, взращенный в молчании,

Уплывает в безмолвие – прочь

От унылого хель – Нагльфар

из ногтей мертвецов…

5

Выкупавшись в ручье, Гонгора уселся возле огня и стал осторожно заполнять антисептиком ссадины на разбитых руках. Гель работал, как обезболивающее. Это было то, что нужно.

Пока горячий чай остывал, он достал карту. Где-то выше реку пересекал новенький хайуэй и мост, еще дальше имел место некий невзрачный полунаучный городок. О нем Гонгора знал только, что местный мишн академии наук еще недавно числился закрытым. Периферийный монастырь очкариков, бабки под шалями, видевшие шорты только по телевизору, и гарнизон гоплитов. Унылое противостояние контрабанде «цветов» занималось больше своей охраной. Еще выше начинались предгорья, где, как рассказывали, некогда скрывалось пристанище отшельника-даоса. Монах, говорят, был мудр, окончательно слился с природой и успел дальше других уйти по своей Лунной Тропе. Переживших ее было так немного, что на него стоило посмотреть. Гонгора сложил листок. Он больше не претендовал на свою Лунную Тропу и больше не бросал вызовов вечности. Он еще верил, что сам факт того, что кто-то решился на нее встать, в каком-то смысле отделял такого от остального человечества, но это было уже не важно. Он видел черное дно своего оптимизма, и то, что он видел, ему не понравилось.

Предгорья не располагали к пешим прогулкам. Все перемещения здесь осуществлялись либо геликоптером спасателей либо моторной лодкой либо на каноэ. Но эти приключения официально считались опасными. Воды здесь были с характером, быстры и имели дурную славу.

Гонгора отдыхал уже четвертый день. Он все еще не пришел в себя, и первый день почти не двигался. Лежал и ни о чем не думал. По крайней мере, планировал лежать и ни о чем не думать. Он знал, что, если это посттравматический синдром, то одного покоя не хватит. Когда свет дня стал бить по глазам, он заставил себя взять нож, тонкий металлизированный трос, перья и заняться делом. Но перестроиться не получилось. Он не мог сидеть спиной ни к лесу, ни к скале. Он не мог отделаться от ощущения, что за спиной не заперта дверь. Сидеть было нельзя. Нужны были физические нагрузки. Он знал, что они и сеансы медитативной техники все вернут на место, им просто нужно время. Наверное, он себе льстил.

Дальнейший путь он был намерен пройти мелкими шажками, все тщательно взвешивая и останавливаясь на достигнутом. Теперь он ценил каждый день, словно он был последний.

После того, как он утыкал дерево стрелами и всадил в него нож и топор и повторил всё с самого начала, он подумал, сумел бы он сделать тоже самое с седла лошади. Мато. В кланах древних самураев это называлось так. То же самое когда-то делали предки, но это было давно. С другой стороны, он не сомневался, что, накройся вдруг завтра технология большим тазом, это первое, что сделает прогрессивное человечество на пути своего возведения нового светлого будущего.

Улисс наблюдал за развитием событий, лежа или сидя рядом, отдыхая и загнанно дыша. Он рассеянно бегал по сторонам темными бестыжими глазками, неопределенно улыбался и ловил носом запахи, шедшие со стороны котелка. Ему здесь нравилось.

Кукри сидел в дереве, раскачивая стальным кольцом. Он выглядел так, словно отменял все условности, установленные до него миром на нелегкой тропе построения достояний культуры. Гонгора вошел во вкус. Он посылал увенчанною железным жалом длинную стрелу, брал другую, делал шаг назад, нужно было выяснить предел возможностей своих и инструмента. Бритты всаживали стрелу в яблоко с двух сотен метров. Наверное, им помогали потусторонние силы. С усилием оттягивая тетиву до самого плеча, он пытался понять, что чувствовал первобытный мир до него, переживая день и не зная, сумеет ли дожить до утра. Он не давал себе отдыхать. Теперь это стало его повесткой выживания, его меморандумом собирать и восстанавливать из самого себя разбитые и утраченные формы. Он брал лук, вязанку стрел и не разрешал себе думать больше не о чем. Он повторял все снова и снова, надеясь, что то, что поселилось и сидело в нем, ничем себя не выдавая, также незаметно уйдет, растает, отпустит, чтобы никогда не вернуться. В конце концов монотонность дней как будто стала брать свое. Еды почти не осталось, и подошло время всё бестолковое путешествие закрывать. Только пока неясно, куда.

Каменный колодец скалистого ущелья уползал в ночь. Далеко над головой края обрыва горели огнем и тоже готовились отойти ко сну. Ущелье вошло в полосу теней.

На пластиковой бутылке сухих сливок с эмблемкой и эпитафией по окружности »Der Grüne Punkt« сидела полосатая муха. Она прикидывалась пчелой и делала вид, что обычные для всех опасности мира ее не касались. Зеленая эмблемка из пары взаимопроникающих стрелок под ней тоже была полна оптимизма и вселяла уверенность, что силы разума в конце концов победят.

Гонгора долго пил чай на листьях смородины и последних остатках сливок и, задрав голову, смотрел на небо. В небе висела первая звезда, было душно. Он ждал, что заметит росчерк подающего обломка модуля орбитальной системы. Небо было чистым. Звездочка вздрагивала, тучка висела, они никуда не торопились. Гонгора был с ними полностью заодно. Он никуда не торопился тоже. Это была его планета.

Он лежал у костра, Улисс лежал рядом, настигнутый ужином, ни на что не реагировал, тряся мохнатыми щеками и дергая лапами. Спал он теперь ночью на привязи и спал плохо, вызывающе встряхивался на весь лес и на кого-то бросался. Вытянув указательный палец, Гонгора разглядывал усевшуюся на конце пальца желто-полосатую муху, рассматривал на бархатистом затылке насекомого свои отражения и думал, как бы выглядело, если бы он здесь остался. Он и Улисс останутся с каким-нибудь озером, а огромный пустой заповедник останется со своим будущим. Темным, непонятным и чужим. Я слышал, донесся глухой и душный, как из-под земли, голос Штииса, есть такая теория. Убийство – точно такой же пережиток, как каннибализм или инцест. Просто его еще не пережили. Муха то ли в самом деле ничего не замечала, то ли плевала на все условности мира. Он осторожно вытянул палец. Хоботок двигался, брюшко не оставалось в покое. И когда-нибудь в очень далеком будущем нанесение вреда живому будет вызывать такое же внутреннее сопротивление, какое, скажем, может вызвать попытка высосать мозг из человеческой кости.

Гонгора почувствовал, что засыпает.

6

Когда расплавленное солнце взгромоздилось на макушку белой раскаленной скалы и принялось жарить, Гонгора решил, что на сегодня хватит. С этого камня начиналась гряда других камней, неприступных и мертвых, истрескавшихся глыбы уходили за горизонт, под ними блестела речка, шумел лес и приветливо зеленела полянка. Земляничная полянка оказалась на редкость хороша. Гонгора увидел воду, которая сияла сквозь сосны, и сразу стал расстегивать лямки рюкзака. Возвышение, тень и близко к воде. Такой полянки палатка не видела давно.

Стоявший со всех сторон лес был полон крепких запахов, над головой звенели птицы и висело синее небо. Погода выглядела кроткой, но он не верил ни одному ее обещанию. Наученный опытом, он избегал ставить жилую полусферу у самой воды, реки в горах имели нехорошую склонность в сжатые сроки превращаться в ревущий поток, который ворочал деревья и поднимался на несколько метров. Если в горах пройдет гроза, можно остаться без рюкзака и обуви.

Костер громко трещал, Гонгора стоял, широко раскинув руки, растягивая затекшие члены. Оставив влажный котелок качаться, он залез в палатку. В палатке царил идеальный порядок. Зрительная труба в чехле, нож в изголовье, надувной матрац слева, рюкзак справа. Каждый раз, видя аккуратность, с какой встречал его вечер, он с особым смирением планировал пережить все, чем встречал его новый день. Тихая радость и лето в сердце больше не покидали его.

Ужином Улисс был заметно разочарован. Он демонстративно облизал тарелку и удалился, растянувшись под кустом, стреляя сквозь стебли травы осуждающим взглядом. Спал он теперь на привязи.

Нагретый воздух в палатке не двигался. Гонгора улегся, потом попытался понять, чего не хватает. Завтра он собирался целиком посвятить себя рыбной ловле, вопрос с припасами надо решать и решать как можно скорее. Было слишком светло и слишком душно. Полог он оставил распахнутым. Нагретый синий свет давил на глаза.

Спать не дали. Вначале головой был испытан такой натиск мыслей, который не случался неделю. Потом вязанка стрел и ее царапающие концы, как показалось, лежали слишком близко к поверхности ранимого надувного ложа. Потом в бедро что-то уперлось, и распухшую записную книжку, полную денег, документов и больших мыслей для будущей книги пришлось вынимать и убирать в изголовье под нож. Пакетик экстренной помощи он не вынимал никогда.

Потом он представил себе, как засыпает, ближе к концу дня собирается дождь и палатку смывает, а с ней все, что он хранил в изголовье. Чтобы остаться без документов, нужна степень наивности, которой он не располагал. Полиэтилен с паспортом и удостоверением альпиниста-спасателя были ему не нужны, но они были нужны миру, который хотел знать о нем всё в каждую следующую минуту. Документы пришлось вынимать и возвращать в карман на бедре. Потом у самой палатки, почти под ухом, по другую сторону, где лежал Улисс, стал кто-то шуршать.

Пустую консервную банку с бумажной шелухой следовало захоронить, и этот промах он будет вспоминать до конца своей жизни. Настырные и наглые в своих начинаниях послеобеденные птички. Сучки-синички, которые возиться не могли выбрать более удобного момента. Мысли были большие, безвкусные, они не умещались в голове и не хотели этого делать. Эшелоны обрывков, зарисовок, бесценных идей, фраз на трех языках и чего-то еще преодолевали не освоенные кубометры сознания, и не было им видно ни конца ни края. Они уныло бубнили и наступали друг другу на пятки, было ясно, что заснуть сегодня и никогда уже не удастся.

Улисс выглядел каким-то молчаливым.

Сегодня он был воплощение природной скромности, послушания и душевной мягкости, он застенчиво поглядывал снизу вверх и больше не отходил ни на шаг. С ним это случалось.

Откинутый в ногах полог палатки прохлады почти не давал, мокасины следовало бы скинуть, но ожидалось прибытие сна, и менять положение не стоило. То, что создавало почти непреодолимую преграду к забытью, подчинялось какому-то злому умыслу, и продолжалось это целую вечность. Как и планировали, этим утром они пересекли новый железобетонный мост, последнее слово техники, безлюдный свежеуложенный тракт с новым покрытием – и потом маршировали до обеда. Таких безлюдных трактов теперь было много. Как и пустых поселений. У всех стоял указатель и номер телефона отдела миграции.

На этом месте он почти наконец заснул, но тут почувствовал, что ему неуютно по какой-то непонятной причине. Имейте в виду, сказали ему строго, при любом исходе данных соответствие неопределенностей конечного и очевидного остается без изменений.

Он открыл глаза и какое-то время лежал, пытаясь понять, что происходит. Еще до того, как он их открыл, он вслушивался, но ничего нового или подозрительного уловить не мог, собственно, звуков не было. Он еще сквозь сон просто почувствовал неясное беспокойство, и первое, что увидел, это зад Лиса. По обыкновению, тот на широко расставленных лапах занимал собой все подступы и помахивал лохматым хвостом с той замедленной амплитудой, с какой обычно обдумывал следующий шаг.

За деревьями прямо по курсу в направлении водопоя неторопливо проплывали рога. Гонгора не сразу сообразил, что это именно рога, но потом зрение прояснилось, и рука уже двигалась, нашаривая створ лука. Ну конечно, подумал он. Мясо.

Мясо шло, никуда не торопясь, то ли к водопою, то ли от него, теперь все решали секунды. Щуря глаза на апоплексически темный багровый диск солнца, бивший прямо в лицо, Гонгора покинул палатку, как покидает свое гнездо запрограммированная на удачу крылатая ракета, пригибаясь к самой земле и на ходу закидывая за спину тугой куивер со стрелами. Он все еще не проснулся, но уже во всех подробностях видел, каким будет этот вечер. Это был его эверест.

Гонгора совсем уже набрал было скорость, но в последний момент его что-то остановило. Все мысли у него были заняты предстоящим ужином, но он обернулся, проверяя, все ли взял и не забыл ли чего-то, чего не стоило забывать. Улисс смотрел. Он еще не понимал, что их ждет этим вечером. Он смотрел, даже не допуская мысли, что его оставят здесь одного.

Улисс сидел рядом с палаткой черно-серым неприветливым изваянием, как кербер у врат в потусторонний мир. В нее теперь можно было попасть, только его застрелив. Слабый ветерок мял и тормошил ему уши, у него за спиной стоял лес, они отлично дополняли друг друга, и Гонгора с легким сердцем оставлял его за старшего, зная, что что бы ни случилось, его будут ждать – столько, сколько нужно. Потом Улисс стал скулить.

Он понял.

Он даже не пытался догнать, не делал последних рывков и не суетился, это был плачь дикого зверя с сознанием трехлетнего ребенка, до которого дошло, что его бросают одного.

Гонгора очень не любил, когда Улисс начинал скулить, ныл тот по делу и без всякого дела, но вот это детское нытье Гонгора не выносил. Он слышал его не часто, и каждый раз ему от него не хотелось жить.

Гонгора показал ладонью, чтобы лежал и лежал тихо. Улисс словно видел покойника. Он смотрел так, словно видел Гонгору в последний раз.

Бежать было легко и приятно. Гонгора уже забыл, что значит плечи, свободные от груза, и ноги, едва касающиеся грунта. Он перестраивался на долгий бег, на ходу затягивая тесемки и подгоняя лямки, его организм привык уставать, он был готов к первой космической скорости и завоеваниям континентов. Он летел теперь по другую сторону от бесконечно чужого ему старого, больного, вонючего и далекого мира – вне времени, забыв о его грязи; он придерживал контейнер своего боезапаса, своего художественного творения, в другой руке сжимая длинный тугой инструмент, эффективность которого проверялась в течение многих тысячелетий. Он был у себя дома. На планете, принадлежавшей только ему. Свободным от всего, от прошлой тяжести внутри и ожидания удара извне, от всех моральных норм и условностей, чуждых его странным мирам, – от всего и навсегда. Он летел, не сомневаясь, что с той же легкостью будет лететь сквозь время и день, и год – пока не надоест, с непривычным удивлением отмечая легкий озноб и то, как поднимается на загривке шерсть, по лицу хлещет холод и как оживает, согревая, дикая древняя кровь свободного от всего одинокого охотника.

7

То, что в темноте он не попадет даже в дерево, было ясно с самого начала. Солнце готовилось упасть за скалы, и если ужину вообще суждено было состояться, то лишь в эти минуты. Все время, пока Гонгора пялился в одном направлении, лежа в траве, мокрой от росы, бестолковое животное маячило на опушке, не спуская глаз с того места, где он мерз. Темный неподвижный лес стоял, не предвещая ничего хорошего. Потом к делу подключились комары.

Гонгора понимал, что попытка будет только одна, нужно было собраться, но у него из головы не шла картина палатки с распахнутым пологом и лениво шатающимися в ее пределах сонмами паразитов. Гонгора не думал, что все будет просто, но мясо превосходило все представления об осторожности. Оно что-то все время делало, приходило и уходило, сияя белой задницей, ненадолго застывало, продолжая работать челюстями, двигать ушами и глядеть в его сторону. Мясо, наконец, встало. Оно стояло, не переставая жевать, затем перенесло взгляд на заросли рядом и снова вернулось к траве. Гонгора тут же снялся, бесшумной тенью сокращая расстояние и не отрывая взгляда от будущего обильного и уже смертельно надоевшего ужина. Он мягко приник к земле и сделал это как раз вовремя. Теперь до лани было совсем недалеко. Он ждал, слившись с травой.

Было окончательно ясно, что Улисс не оставил бы от этого ужина даже воспоминаний, так что, все взвесив, Гонгора поздравил себя с разумным решением. Он перемещался, прижимаясь к земле, медленно и осторожно, следя за тем, чтобы над головой не тряслись макушки травы, то, что ветер дул в его сторону, позволяло до сих пор оставаться незамеченным. Больше он не отвлекался. Он забыл про сырость и забыл про комаров.

Солнце спряталось за горой как раз, когда рядом с рогатой головой показалась другая и за ней пара шустрых детенышей. Теперь мяса было столько, что он не представлял, как будет его нести. Тень накрыла лужайку, различать силуэты становилось все труднее. По его расчетам, он был уже совсем недалеко от дичи, когда, вновь приподняв глаза над травой, увидел то, во что не мог поверить. Самое крупное из животных двигалось в его направлении.

До предела натянутая тетива говорила, что выше шансов уже не будет, их не могло быть, что он не промахнется, он попадал в более сложные цели и с большего расстояния, это теплое, подвижное, живое существо больше не будет теплым, подвижным и живым. Но что-то мешало. Это был запах боли.

Ее еще не было, но он уже ее чувствовал, как если бы стоял рядом с ней и резал ее ножом. Он знал, что это. Эмпатия всегда отличала его от других, ее аномальный контур, граничащий с аутизмом, и раньше отделял его от мира вокруг, но теперь она грозила оставить его с пустыми руками. Проблема состояла в том, что в рюкзаке по большому счету еще оставалась еда. Это значило, что убийство окажется всего лишь убийством.

И сейчас он уже далеко не был уверен, что свалит это создание с одного выстрела. И если нет, оно будет доживать время своей жизни, роняя за собой на листья травы горячие, крупные, черные капли – как ягоды. Существо стояло и смотрело. И он тоже смотрел, не двигаясь, оно стояло слишком близко. Если бы только оно не стояло так близко, глядя своими большими темными глазами, он бы сделал то, ради чего зашел так далеко. Гонгора прямо видел, как острое металлическое жало, подрагивая от нетерпения, глубоко входит в живое тело, тело дергается и скрывается за темнотой.