Полная версия

Совдетство. Книга о светлом прошлом

– Воды, пожалуйста… – прохрипела старуха.

– Сейчас! – Отец достал из серванта единственный наш хрустальный стакан и налил ей из графина.

Она, лязгая зубами о стекло, напилась, посмотрела на меня и спросила:

– Ты Юра?

– Да. – ответил я, почему-то похолодев.

– Егорушка про тебя часто рассказывал, хвалил, говорил, хорошо учишься.

– Да, Жоржик Юру очень любил, – прошептала бабушка и зарыдала в голос, а Анна Самсоновна тоже сморщилась и прерывисто засипела, видимо, так она привыкла плакать. И обе вдовы обнялись, причитая и содрогаясь.

– Помянем Петровича! – скорбно произнес отец, люто глянул на Лиду и полез в холодильник за легальной бутылкой.

– Конечно, конечно, – закивала она. – По русскому обычаю.

…На кладбище меня поразила неряшливая скученность могильных оград, они образовывали целый ржавый лабиринт с узкими проходами, сквозь некоторые даже мне с трудом удавалось протиснуться. Пока гроб несли от автобуса и устанавливали на табуретах для прощания, я успел полазить по тесным закоулкам, разглядывая пыльные надгробные плиты, кресты с завитушками, похожими на усы ползучего вьюнка, пирамидки со звездами, когда-то красными, а теперь облупившимися. Из овальных и квадратных рамок на меня смотрели грустные люди, понимающие, что они умерли. Я задержался у могилы ребенка и подсчитал по датам, что Костик Левочкин не дожил даже до моего возраста. Разве так можно? В другом месте обнаружилось надгробие какого-то деда, он родился задолго до революции, а умер только в прошлом году, немного не дотянув до своего столетия. Наверное, не курил, делал по утрам зарядку и обливался холодной водой:

Если хочешь быть здоров, Закаляйся!Мне пришла в голову странная мысль: вот если бы долгожители могли делиться годами с теми, кому отпущен совсем уж маленький срок! Ну, как делятся с соседями по общежитию яблоками, когда в деревне уродилась обсыпная антоновка, такая, что всей семьей не съесть, даже если консервировать, мочить и класть в квашеную капусту. Когда я обдумывал это неожиданное соображение, меня позвали прощаться с умершим.

Жоржик изменился. Его застывшее лицо, всегда прежде подвижное, потемнело и приобрело окончательное выражение. Оно стало другим. Чего-то не хватало. Я не сразу понял чего… У него при жизни из ноздрей торчали волосы, а теперь их выстригли, наверное, в морге, для последней красоты. Да и причесали его на пробор, чего он сам никогда не делал.

Как меня ни уговаривали, я так и не смог, прячась за спины родных, приблизиться к покойнику, чтобы поцеловать лежавший на лбу бумажный венчик с загадочными буквами. Пугала мертвая улыбка синих губ и загадочные провалы глазниц с хитро сомкнутыми веками. Бабушка Груня хотела меня подвести силой, но Лида попросила оставить ребенка в покое.

Перед тем как закрыть Жоржика крышкой, бабушка Маня и Анна Самсоновна сообща поправили ему галстук, рубашку, пиджак и брючины единственного коричневого костюма. Дед лежал нарядный, словно собрался в красный уголок, где его будут поздравлять с Днем Победы. Орденов только на груди не было. Посмотрев на мыски начищенных ботинок, торчавших из-под белого покрывала, я заметил, что одна подошва чуть отстает. Странно вообще-то хоронить сапожника в неисправной обуви!

Когда гроб забили гвоздями, как ящик с посылкой на почте, и опустили вниз, я тоже бросил комья земли, гулко упавшие на крышку, обтянутую оборчатой красной материей. Яму засыпали так быстро, что мы и опомниться не успели. Оборванные могильщики взяли лопаты на плечи и подошли, чтобы получить премию за спорую работу. Тетя Валя, поджав губы, дала им трешник, примерно столько и выиграл Жоржик накануне в карты, почему-то вспомнил я.

Поминки справляли в бабушкиной комнате. Народу собралось много, пришлось одолжить у Быловых раздвижной стол, его край высовывался через распахнутую дверь наружу, и Раффы сидели в коридоре. Башашкин сразу же стал шутить:

– А передайте-ка колбаску на Камчатку, им там закусить нечем!

Седой однополчанин, подняв дрожащей рукой рюмку и расплескивая водку, долго объяснял, каким храбрым был Жоржик на войне, как повел залегшую цепь в атаку, за что и был награжден первым орденом. Про второй подвиг товарищ по оружию поведать не успел, так как всем хотелось выпить. Рита, всхлипывая, вспомнила, каким покойный был заботливым отцом, а Костя, одетый по форме, сказал, что в военное училище посоветовал ему поступать Жоржик, и выразил надежду, что на том свете умерший встретится со своими погибшими на фронте товарищами.

– А еще комсомолец! Хорошо, что замполит не слышит! – упрекнул его не всерьез Башашкин.

Потом, уходя, Костя забрал на память отцовы ордена. Говорили много, перед каждой рюмкой, выступления были похожи на тосты за упокой. Но почему-то чаще всего вспоминали сапожное мастерство усопшего. Сосед Рафф даже хотел разуться, чтобы предъявить идеально восстановленный каблук, но ему не позволили, поверив на слово.

Бабушка все поминки вытирала слезы кончиками черного платка, глядя на портрет, принесенный с кладбища, прислоненный к телевизору и подпертый мраморными слониками. Рядом сразу же поставили рюмку водки, накрытую ломтем черного хлеба: «Чтобы Жоржику там повеселей было!»

Анна Самсоновна, наоборот, не поднимая глаз, смотрела в свою тарелку, наверное, чтобы не видеть подробности помещения, где обитал столько лет ее бывший муж. Когда безногий дядя Коля, покурив, возвращался с лестничной площадки на свое место и, потеряв равновесие, с размаху сел на высокую кровать, издавшую громкий пружинный скрежет, расписанная вдова дрогнула всем своим изможденным телом.

На поминках я впервые попробовал кутью, это вареный рис с медом и изюмом. Если положить в глубокую тарелку и залить компотом, получится фруктовый суп, который нам часто дают в пионерском лагере.

Когда после чая с кексом и тортом чужие разошлись, а Костя и Рита увезли домой еле стоявшую на ногах Анну Самсоновну, Марья Гурьевна с Быловой и Лидой ушли на общую кухню мыть посуду. И тут бабушка Груня неожиданно предложила, словно шутя, сыграть в карты. Сначала все как-то засмущались, замахали руками, даже рассердились на странную идею, но Башашкин спокойно заметил, что покойный любил это дело, и, таким образом, перекинувшись в «сорок одно», они вроде бы продолжат поминки. К тому же ввосьмером они давненько не садились, а в таком развернутом составе можно заварить небывалый «котел», которому Жоржик с того света порадуется.

Так и сделали. Играли до глубокого вечера, попутно допивая остатки водки и вина, пока не осушили последнюю бутылку, а магазины давно закрылись. В минуту карточного огорчения безногий дядя Коля, перекрестившись, хлопнул рюмку, стоявшую у портрета усопшего, но там оказалась вода: кто-то опередил.

13

Жоржиков кладбищенский портрет с черной ленточкой, перечеркивающей нижний правый угол, стоял у бабушки в комнате почти год, до появления Василия Михайловича. Тогда же исчезли из угла сапожные инструменты, включая «костяную ногу», которую я так боялся в детстве. Костя и Рита на Овчинниковской набережной больше не появлялись, даже не звонили, лишь известили строгой без картинки открыткой, что Анна Самсоновна умерла, ее сожгли в крематории и подложили в могилу к законному мужу. После этого бабушка перестала ходить на кладбище.

В июле того же года мы в последний раз побывали в Селищах, но без Жоржика даже Волга показалась негостеприимной. В Измайлово, на травку, мы еще выезжали, но тоже без былой охоты. Зато профком организовал несколько отличных заводских массовок – коллективных выездов за город. На Бородинском поле мой друг Мишка Петрыкин нашел на меже медную пуговицу с двуглавым орлом, но экскурсовод тут же забрал ее для музея, хотя все заподозрили, что он взял находку себе. Потом нас отвезли на берег Можайского водохранилища, где расстелили на земле клеенки и угощались до тех пор, пока наладчик Чижов, обиженный женой, не уплыл куда глаза глядят, а ширина там несколько километров. Его еле настигли на лодке и выловили. Тогда он пешком пошел в Москву. Пока Чижова догоняли и уговаривали, Тимофеич наладился в лес за орехами со смешливой тетей Катей из планового отдела.

Лида с ним потом две недели не разговаривала, а меня постоянно выпроваживали с Сашкой во двор, так как родителям нужно было выяснить отношения. Домой нас с братом обычно возвращали, кликнув в открытое окно, и мы являлись: маман вытирала слезы, а отец ходил из угла в угол, красный и злой, с перечным пластырем, наклеенным на высоко стриженный затылок. Но однажды нас долго не звали, мы болтались до сумерек, а когда без приглашения вернулись, выяснилось, что предки легли спать раньше обычного, явно помирившись.

А вскоре Башашкину стало плохо в ГУМе, куда он пришел с женой, чтобы купить ей давно обещанный воротник из чернобурки для нового зимнего пальто. Накануне дядя Юра с Аликом отмечали победу ЦСКА в полуфинале чемпионата Союза и два раза бегали на угол за добавкой. В ГУМе тетя Валя, как водится, отнеслась к делу дотошно и долго осматривала ассортимент, зачем-то рассказывая продавцам про участившиеся случаи подделки жалкого кроличьего меха под благородный лисий. Когда она надолго застыла у прилавка, не умея выбрать одну из двух чернобурок, дяде Юре сделалось дурно. Он, задыхаясь и расталкивая покупателей, побежал к фонтану, видимо, страдая от жажды или предполагая освежиться, там и упал на мозаичный пол, ударившись лицом.

Башашкина, как и Жоржика, забрала скорая помощь, отвезла в больницу, откуда его почти сразу выпустили, отругав, запретив выпивать из-за высокого давления и рекомендовав здоровый образ жизни по причине нарушения сердечного ритма. Ему также посоветовали срочно похудеть, что удачно совпало с приказом командира, который считал, что большой живот сержанта Батурина портит строй образцового военного оркестра. Дядя Юра, собрав силу воли в кулак, перешел на минеральную воду, увлекся новыми впечатлениями и вскоре мог отличить на вкус «ессентуки» от «боржома», «арзни» от «бжни», «бадалмы» от «нарзана», «каширскую» от «Полюстрова». Впрочем, «Полюстрово» я и сам узнаю с первого глотка, – эта минералка просто шибает железом.

Кроме того, Батурин купил себе и жене клееные лыжи «Стрела» с железными ботиночными креплениями, байковые спортивные костюмы на молниях, а шапочки, носки, перчатки и шарфы тетя Валя связала сама, гордясь, что муж теперь не пьет и ставя его в пример упорствующему Тимофеичу. Но тот считал, что резкий отказ от давних привычек, даже вредных, опасен организму. Лида с этим горячо спорила, ссылаясь на журнал «Здоровье», где, кстати, попадались захватывающие статьи о половом воспитании. Бесполезно! Скорее поджигатели войны откажутся от коварных замыслов, чем отец признает свою неправоту.

Зимой, по воскресеньям, Батурины отправлялись на лыжную прогулку в Измайлово. Я частенько составлял им компанию: лыжи у меня тоже имелись, так как школьные уроки физкультуры зимой проходили иногда на природе в целях закаливания. После каждой вылазки на свежий морозный воздух человек пять одноклассников простужались и пропускали неделю. «Гнилое поколение! – сердился учитель физкультуры Иван Дмитриевич. – Мы зимой в окопах спали – и ничего!»

Мои крепления в отличие от батуринских, почти профессиональных, были, конечно, попроще: мысок валенка вдевался в кожаное стремя, а задник обхватывался и пристегивался тугой резинкой с крючком на конце. Ботинки мне обещали купить, когда нога перестанет расти, иначе никаких средств не напасешься. Я ставил в пример родителям своих одноклассников, которым предки, несмотря на растущие конечности, тем не менее справили лыжи с ботинками. Но Тимофеич неизменно отвечал, что он деньги печатать еще не научился.

Обычно я присоединялся к Батуриным на «Бауманской», и мы вместе доезжали до станции «Измайловская», которая еще недавно называлась «Измайловским парком», так ее, кстати, все и продолжали величать по привычке. А вот предыдущая остановка раньше, наоборот, именовалась «Измайловской», но теперь стала зачем-то «Измайловским парком». Красивая станция, светлая, с тремя путями (средний, говорят, правительственный), с высокими колоннами, к которым прислонились спинами бронзовые Зоя Космодемьянская с винтовкой на плече и вроде бы Иван Сусанин с суковатым посохом. А у выхода, над лестницей, вздымается огромный бородатый партизан в ушанке. Прижав к груди автомат с диском, он поднял вверх растопыренную пятерню, мол, стой, враг, не пройдешь!

Но я вот думаю: зачем было устраивать всю эту путаницу? До сих пор люди никак не привыкнут к этой, как говорит Башашкин, «рокировке». Если кто-то, несведущий, спрашивает: «Простите, товарищ, а какая станция следующая?» – пассажиры, закатывая глаза, морщась, вспоминают, что и как переименовали, но почти всегда ошибаются, давая неверный ответ. В результате слабо видящий пенсионер или неграмотная колхозница, ехавшие до «Измайловской», доверясь москвичам, выходят на «Измайловском парке» и наоборот. Полный ералаш! Если бы я работал в Моссовете, я бы назвал «Измайловскую», которая стала «Измайловским парком», – «Партизанской», в честь народных мстителей всех времен, и дело с концом! А «Измайловский парк», превратившийся зачем-то в «Измайловскую», я вообще не трогал бы.

Внимательно выслушав эти мои соображения, дядя Юра с интересом посмотрел на меня, ласково потрепал за щеку и сказал:

– Молодец, не голова, а Дом Советов! Далеко пойдешь, если не остановят!

Качаясь в вагоне и придерживая лыжи так, чтобы не было со стороны видно моих позорных креплений, я всегда с нетерпением жду, когда поезд из темного, гремучего тоннеля, оплетенного толстыми извивающимися, как удавы, проводами, вынырнет наконец наружу, ослепив всех дневной снежной белизной. Пассажиры, я заметил, каждый раз с каким-то облегчением переглядываются, они, хоть и не показывают вида, но под землей, похоже, чувствуют себя не в своей тарелке. Оно и понятно: человек не крот.

Выскочив на свет, мы несемся сначала между заводскими корпусами, высокими дымящимися трубами и уступчатыми новостройками, громыхаем по мосту, подныриваем под эстакаду и, наконец, останавливаемся на станции, скорее напоминающей обычную железнодорожную платформу, вроде «Вострякова», но только прикрытую сверху длинной наклонной крышей. За невысокой оградой, не позволяющей сразу спрыгнуть на землю, начинается заснеженная березовая роща, искрящаяся под ярко-голубым, как густая синька, небом. Ветки обметаны ледяным кружевом, словно новогодней мишурой, а кое-где на сучьях висят вроде огромных елочных игрушек кормушки для птиц.

Мы выходим на солнечный морозец, и Башашкин, воздев руки, восклицает:

– Здравствуй, матушка-природа!

Вокруг с гиканьем снуют лыжники всех возрастов, снег пахнет свежими огурцами и мазью, ее наносят на полозья в зависимости от погоды. У Башашкина в рюкзаке целый набор брусочков в разноцветных обертках, на которых указана температура от плюсовой до лютого минуса. Мы снимаем защитные мешки с острых изогнутых концов и старательно натираем лыжи, особенно тщательно под пяткой, и, наконец, встав друг за другом по росту, стартуем. Колкий холод бьет в лицо, изо рта валит пар, а по телу разливается радость ритмичного движения. Если за спиной раздается возглас «хоп!», надо посторониться, пропустив настоящего спортсмена. На нем обычно надета синяя обтягивающая олимпийка, круглая шапочка, высокие шерстяные гетры, а на груди и спине красуется черный номер, нарисованный на белых матерчатых квадратах, соединенных веревочками на бантиках.

Примерно через час мы останавливаемся передохнуть. Батурин высматривает ровный пенек в стороне от оживленной лыжни, снимает с плеч рюкзак, достает оттуда бутерброды, термос и пластмассовые стаканчики. Мы перекусываем, запивая еду горячим чаем, а дядя Юра, озираясь вокруг, шумно дышит, уверяя, что такой воздух надо гнать на экспорт за валюту, и грустно повторяет:

– Природа шепчет!

– Даже не думай! – строго предупреждает тетя Валя, она буквально расцвела благодаря непреходящей трезвости супруга.

И вот однажды мы устроились перекусить возле старой раздвоенной березы, показавшейся мне знакомой: третий ствол был ровно отпилен на высоте примерно метра от земли. Невдалеке виднелось шоссе с редкими воскресными автомобилями, а дальше – блочные дома с неряшливыми балконами. Башашкин полез в рюкзак, а тетя Валя, оглядевшись, заметила, что так далеко мы никогда еще не забирались.

– Да, марш-бросок хороший получился, – согласился Батурин. – Новые места!

– Мы здесь уже были… – грустно поправил я, удивляясь ненаблюдательности взрослых.

– Да нет же! Не выдумывай! – заспорила тетя Валя, страшно гордившаяся своей зрительной памятью.

Как-то в магазине, получив сдачу – пятерку, она узнала купюру, потраченную года три назад, – по чернильной загогулине на светлом поле.

– Были. Возле этой березы Жоржик упал, – печально напомнил я. – Просто зимой все выглядит по-другому.

– Постой, постой, – прищурился дядя Юра. – Точно! Здесь. Наискосок лежал. Вон и будка телефонная! – Он показал в сторону домов. – Ну ты, племянничек, чистый следопыт! Фенимор Купер! Что ж, помянем Егора Петровича! Хороший был человек, душевный! – И он поднял стаканчик с чаем. – Пусть земля ему будет пухом!

– Царствие небесное! – добавила тетя Валя. – Ты, Юр, только бабушке не рассказывай – расстроится.

Я кивнул и подумал: если душа Жоржика теперь в Царствии небесном, то ему, в сущности, не важно, в какой земле – пуховой или жесткой – лежит его тело. А если никаких душ не существует, то Егору Петровичу тем более все равно.

2021–2022

Селищи и Шатрищи. Повесть

1

Однажды я читал с выражением у доски заданное на дом стихотворение Некрасова и, произнося: «О Волга!.. колыбель моя! Любил ли кто тебя, как я…» – чуть не заплакал. Я запнулся, замолк, чтобы проглотить подступившие рыдания, а наша словесница Ирина Анатольевна, решив, что меня подвела память, покачала головой:

– Ну, что же ты, Юра. Так хорошо начал!

Класс захихикал, чужая беспомощность у доски всегда смехотворна, а тут еще запнулся ученик, по чтению всегда получавший только четверки и пятерки. В третьем классе я знал наизусть «Бородино», хотя и путался в уланах и драгунах. А тут – такой конфуз…

– Забыл? Подсказать? – участливо спросила учительница.

– Не надо.

Ведь я не забыл, наоборот, вспомнил как-то все сразу: подернутую утренним паром Волгу, прозрачную, без единой морщинки воду, в которой метались юркие полосатые окуньки, вспомнил малиновое солнце, вспухающее над лесом и заливающее полнеба рыжим заревом. Одновременно – так бывает – перед глазами снова встали Жоржиковы похороны, где я не уронил ни слезинки, хотя бабушка Маня, Лида, тетя Валя рыдали в голос, Тимофеич и Башашкин стояли с мокрыми глазами, старший лейтенант Константин, прилетевший с Сахалина, всхлипывал, а Маргариту держали под руки и совали в нос пузырек с нашатырем. Не плакала, кроме меня, только Анна Самсоновна – бывшая, добабушкина, жена Жоржика, мать Риты и Кости. Наверное, кончились слезы…

Это были мои первые настоящие похороны. Конечно, у нас в Рыкуновом переулке время от времени появлялись или мрачный автобус, или грузовик с красно-черной полосами на бортах. Мы, дети, из странного любопытства во весь дух мчались в тот двор, где кто-то, как говорят взрослые, «двинул кони» – выражение совершенно мне непонятное. А там вокруг гроба, поставленного на табуреты, уже толпились безутешные родственники и сочувствующие соседи. Иногда звали духовой оркестр, он наполнял окрестности печально ухающей музыкой, и мы, ребята, оторопев, глазели на постороннюю смерть. Взрослые, прощаясь с покойным, часто повторяли: «Все там будем!» Все – это понятно, но я-то, Юра Полуяков, здесь при чем?

Похороны Жоржика были первой родной смертью. Я, цепенея, смотрел на побуревшее и словно оплывшее мертвое лицо, на улыбчивые синие губы, на притворно сомкнутые веки. Казалось, мертвец играет с нами, живыми, в прятки, он водит, поэтому старательно зажмурился, борясь с лукавым желанием подсмотреть, кто куда схоронился: «Кто не спрятался, я не виноват. Иду искать!»

– Садись, Юра, к следующему уроку доучишь стихи до конца! – вздохнула Ирина Анатольевна. – Отметку пока не ставлю…

2

Когда бабушка Маня сошлась с дедом Жоржиком, меня еще не было на белом свете. Представить себе, что чувствует человек после смерти, очень легко, достаточно вспомнить, что ты чувствовал до рождения. Ничего. Почему же «ничего» до рождения это не страшно, а «ничего» после смерти страшно? Непонятная история… У родителей спрашивать бессмысленно, у преподавателей тем более.

Одно из первых ярких впечатлений моего младенчества – Жоржикова сапожная лапка, которую я считал «костяной ногой» Бабы-яги и жутко боялся.

– Не хочешь манную кашу? А где там костяная нога? Идет! Тук-тук-тук!

И каша съедалась мгновенно. Дед подрабатывал ремонтом обуви на дому.

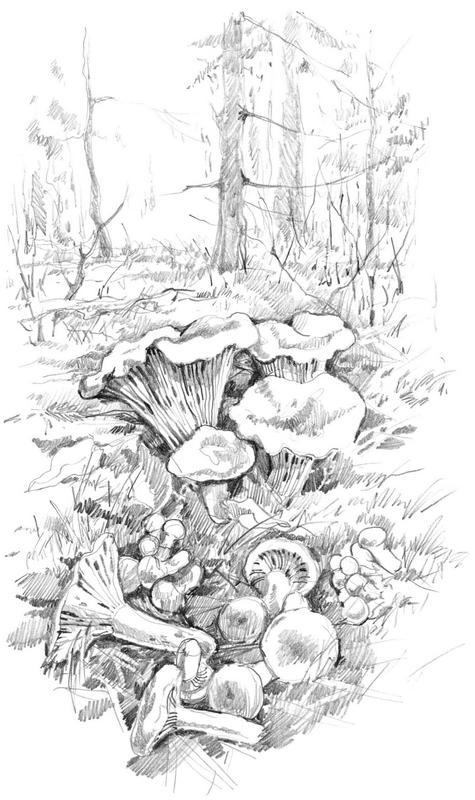

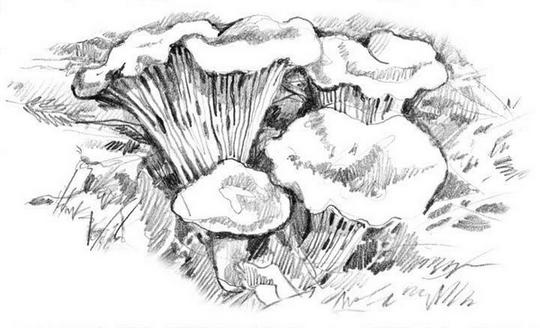

О том, что бабушка Маня и Жоржик каждое лето уезжают далеко-далеко, на таинственную Волгу, я, конечно, знал. Во-первых, оттуда они привозили очень вкусное малиновое и черничное варенье, а также соленые и сушеные грибы. Во-вторых, Жоржик обещал: подрастешь, обязательно возьмем тебя с собой! И мне потом снилось, как мы с ним пробираемся сквозь заросли, похожие на джунгли, вокруг поют желтые птицы, а под ногами растет крупная рубиновая клубника, как в огороде детсадовской дачи, куда меня отправляли с июня по август.

Настало последнее лето перед школой, и на детсадовскую дачу меня не взяли: переросток – семь лет. На семейном совете родители решили, чтобы я хорошенько отдохнул перед школой, отпустить меня на Волгу с бабушкой Маней и Жоржиком. Начались суета и нервные сборы. Вещей оказалось очень много, в основном съестные припасы, поэтому от Рыкунова переулка до Химок ехали на такси, и Лида с ужасом следила, как бегут-стрекочут в окошечке счетчика цифры, показывая, сколько придется заплатить.

– Товарищ водитель, а у вас таксометр правильно работает? – осторожно спросила она, когда сумма приблизилась к двум рублям.

– Не волнуйтесь, гражданочка, лишнего не возьмем! – весело обернулся он, и я заметил на тулье его фуражки кокарду с буквой «Т».

От прекрасного здания Северного речного вокзала, с колоннами и высоким шпилем, мы спустились по широкой лестнице к воде, шлепавшей мутными волнами о гранитный причал, и заняли очередь к трапу. Хлипкие досочки с тонкими перилами показались мне ненадежными, к тому же внизу зловеще плескалась черная вода, и я уперся: не пойду!

– Граждане, не создавайте пробку! – строго проголосил рупор.

– Не дури! – рявкнул отец.

– Юрочка, не бойся! – взмолилась маман. – Тут график! Людей задерживаем!

– Я и не боюсь! – ответил я, намертво вцепившись в ограду.

– А вон смотри – уточка! – ахнула бабушка.

– Где? – встрепенулся я.

Моего секундного любопытства хватило на то, чтобы здоровенный матрос в тельняшке подхватил меня под мышки и мгновенно перенес на борт.

– И делов-то! – засмеялся гигант, поставив меня на железную палубу.

Колесный пароход «Эрнст Тельман» шел в Саратов с первой остановкой в Кимрах. Мы медленно отвалили от причала. С берега нам махали руками и платочками, мы, конечно, отвечали, посылая воздушные поцелуи. Жоржик высоко поднял меня на руках, показывая безутешным родителям, что я в полном порядке. Лида на берегу не выдержала и захныкала, уткнувшись в плечо Тимофеича, который хмурился, чтобы скрыть печаль разлуки с сыном. Чайки, кружащие над водой, казалось, передразнивали своими жалобными криками плач расстающихся людей.

Теплоход выбрался на середину реки, и путешествие началось. Справа по борту показались сначала голенастые портовые краны, грузившие на баржи бревна, песок, щебень, а потом пошли кирпичные дома, они стояли так близко к воде, что с балкона можно было удить рыбу. Но вскоре город кончился, и открылись совершенно сельские виды с лугами и пасущимися коровами, а потом лес вплотную обступил узкий, ровный канал.

– «А по бокам-то все косточки русские…» – задумчиво произнес пассажир в круглых очках.

Я стал пытливо вглядываться в берега, выложенные осклизлыми камнями, надеясь обнаружить кость или даже череп. Бесполезно: кроме коряг и мусора, ничего высмотреть не удалось. Мы не столько плыли, сколько поднимались вместе с водой во влажных бетонных застенках, дожидаясь, когда медленно отворятся огромные, как в замке великанов, ворота и теплоход медленно выйдет на ветреный простор водохранилища. Моря я тогда еще не видел, и мне даже не приходило в голову, что река может быть почти безбрежной.

– А если вода прорвет ворота? – забеспокоился я.

– Не прорвет, – успокоил Жоржик. – Видал, какие толстые!