Полная версия

Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород

Николай Гоголь

Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород

Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)

Текст печатается по изданию: Гоголь Н. В. Сочинения. – М.: Государственное издательство художественной литературы, 1952.

Главный редактор: Сергей Турко

Руководитель проекта: Елена Кунина

Корректоры: Мария Прянишникова-Перепелюк, Елена Аксенова

Компьютерная верстка: Кирилл Свищёв

Художественное оформление и макет: Юрий Буга

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

© Рыжова П., Шубинский В., предисловия, 2022, 2024

© ООО «Альпина Паблишер», 2024

* * *

К. Горюнов. Николай Гоголь.1850 год[1]

Вечера на хуторе близ Диканьки

Предисловие «Полки»

Книга, которая ввела Гоголя в большую литературу: смесь реальности и фантастики, комедии и хоррора, сформировавшая канонический образ Малороссии для многих поколений русских читателей.

Полина Рыжова

Восемь повестей об украинской народной жизни, в которых реальность мешается с фантастикой, а комедия – с хоррором. Книга, изданная под именем малообразованного пасечника, стала для Гоголя пропуском в большую литературу, а для многих поколений русскоязычных читателей сформировала каноничный образ Украины. Чернобровые панночки, удалые парубки с чубом, аппетитные галушки и горилка – все это мы живо представляем именно благодаря «Вечерам».

КОГДА ОНА НАПИСАНА?Гоголь начал писать «Вечера» в 1829 году: юный писатель совсем недавно переехал из Нежина в Санкт-Петербург, где терпит неудачи на актерском поприще, а затем и на литературном – убитый язвительными отзывами, он выкупает все доступные экземпляры своей первой поэмы «Ганц Кюхельгартен» и сжигает. Спасительной оказывается идея написать что-нибудь на тему Малороссии. Он забрасывает мать просьбами прислать как можно больше подробностей о жизни на родине: как одеваются сельские дьячки и крестьянские девки, как справляют свадьбы, какие существуют народные поверья и предания. Гоголь берется за тему не из-за ностальгии: в столице в это время бушует мода на всё украинское. Выпускаются книги («Малороссийская деревня» Ивана Кулжинского, «Двойник, или Мои вечера в Малороссии» Антония Погорельского, «Сказки о кладах» Ореста Сомова), ставятся оперы («Леста, днепровская русалка» Николая Краснопольского, «Пан Твардовский» Алексея Верстовского, «Козак-стихотворец» Александра Шаховского). Гоголь заканчивает работу над циклом к концу 1831 года – он успевает не только присоединиться к актуальному литературному тренду, но и, по сути, стать его лицом: со временем начинает казаться, что именно гоголевские «Вечера» открыли «малороссийскую тему» в русской литературе.

КАК ОНА НАПИСАНА?Очень по-разному. Повести «Вечеров» принадлежат нескольким жанрам: сказка-анекдот, сказка-новелла, сказка-трагедия. Гоголь намеренно располагает их в таком порядке, чтобы контраст между повестями выглядел еще ярче: например, за лихой вертепной историей о кузнеце и черте («Ночь перед Рождеством») следует готическая легенда о жутком колдуне («Страшная месть»), а затем – нелепый рассказ о сватовстве великовозрастного поручика («Иван Федорович Шпонька и его тетушка»). В большинстве своем повести написаны простонародным языком с использованием колоссального количества украинских диалектизмов. На хуторе близ Диканьки, по выражению Андрея Синявского, «не могут связать двух слов, не помянув черта, свата и брата или не увязнув в пришедших на ум невообразимых путрях и пундиках». Гоголевские рассказчики игнорируют не только литературные нормы, но порой и приличия, наполняя содержание повестей руганью, побоями, пошлыми интрижками и бестактными анекдотами («Господи, Боже мой, за что такая напасть на нас грешных! И так много дряни всякой на земле – а ты еще и жинок наплодил»). Наряду с этим здесь то и дело находится место для высокопарного слога («Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в нее: с середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее. Горит и дышит он»).

В «Вечерах» впечатляет не столько сюжет, сколько необычная живописность стиля. Это замечал Андрей Белый: сюжет у Гоголя «скуп, прост, примитивен в фабуле; ибо дочерчен и выглублен в деталях изобразительности, в ее красках, в ее композиции, в слоговых ходах, в ритме». Эта живописность находит и прямые художественные аналогии: западные литературоведы нередко сравнивают стилистику «Вечеров» с картинами Иеронима Босха и Франсиско Гойи[2]. Открывающая же цикл «Сорочинская ярмарка» сопоставляется с картиной Питера Брейгеля Старшего «Страна лентяев»[3]: сквозь ощущение праздности и изобилия, так же как и у Гоголя, здесь все отчетливее проступает чувство тревоги и страха.

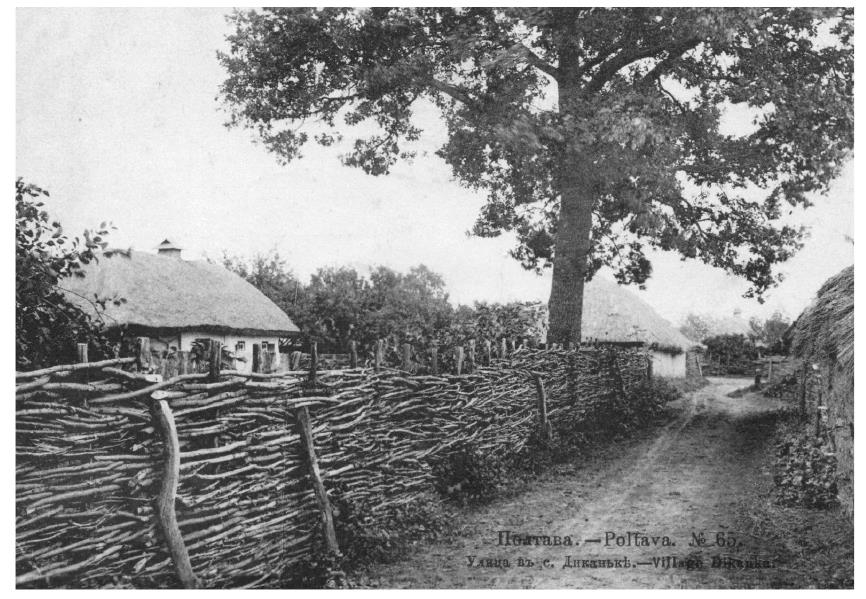

Улица в селе Диканьке. Фотография Иосифа Хмелевского на открытке. 1910-е годы[4]

ЧТО НА НЕЕ ПОВЛИЯЛО?

Во-первых, этнографические сведения, которые исправно высылала мать писателя по почте, а также комедии отца Василия Гоголя-Яновского[5] (некоторые цитаты из них стали эпиграфами к «Сорочинской ярмарке»). Во-вторых, книги на украинскую тему, которые Гоголь внимательно и методично изучал, – в особенности для замысла писателя оказались важны «Русалка. Малороссийское предание» Ореста Сомова (1829) и «Энеида» Ивана Котляревского (последние ее части были написаны в первой половине 1820-х). В-третьих, множество украинских песен, вертепных драм, быличек, сказок, легенд. Из фольклора Гоголь, к примеру, позаимствовал сюжеты поездки на черте, свидания черта с ведьмой, поисков цветка папоротника и мотив призрачности богатства, полученного от нечистой силы.

Украинский фольклор в «Вечерах» Гоголь скрещивает с эстетикой немецкого романтизма: важное влияние на писателя оказали литературные сказки Гофмана и Людвига Тика[6]. При этом нельзя сказать, что Гоголь первым догадался совместить романтические установки с украинским колоритом: к концу 1820-х годов Малороссия уже воспринимается литераторами как визитная карточка русского романтизма (конкурируя в этом качестве с Кавказом).

КАК ОНА БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА?Самой первой в печати появилась повесть «Вечер накануне Ивана Купала» – она была опубликована в февральском номере «Отечественных записок» за 1830 год. Однако Гоголь остался недоволен многочисленными редакторскими правками Павла Свиньина[7] и от дальнейших журнальных публикаций отказался. Зато благодаря дебюту в престижном издании начинающий писатель обзавелся знакомствами в литературных кругах, теперь ему покровительствовал критик Петр Плетнев, который и посоветовал объединить все повести фигурой вымышленного издателя (примерно в это же время к такому приему прибегает Пушкин в «Повестях Белкина», а до него – Вальтер Скотт). Гоголь выпустил «Вечера» двумя книжками (первая вышла в сентябре 1831 года, вторая – в марте 1832-го). Любопытно, что книжную версию повести «Вечер накануне Ивана Купала» Гоголь предварил специальным предисловием, где в шуточной форме дистанцировался от журнального варианта повести. Рассказчик Фома Григорьевич, слушая пересказ своей же истории из «небольшой книжечки», приходит в негодование: «Плюйте ж на голову тому, кто это напечатал! бреше, сучый москаль. Так ли я говорил? Що-то вже, як у кого черт-ма клепки в голови». Впрочем, каких-либо других свидетельств жесткой правки Свиньиным «Вечера накануне Ивана Купала» не существует – автограф журнальной редакции повести не сохранился, а стилистическая переработка книжной версии в целом соответствует общей эволюции гоголевского стиля[8].

КАК ЕЕ ПРИНЯЛИ?Широко известен восторженный отзыв о «Вечерах» Александра Пушкина: «Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! Какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился. Мне сказывали, что когда издатель вошел в типографию, где печатались “Вечера”, то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою»[9]. На самом деле историю о наборщиках Пушкину рассказал в письме сам Гоголь[10]:

Любопытнее всего было мое свидание с типографией. Только что я просунулся в двери, наборщики, завидя меня, давай каждый фиркать и прыскать себе в руку, отворотившись к стенке. ‹…› Я к фактору, и он после некоторых ловких уклонений наконец сказал, что: штучки, которые изволили прислать из Павловска для печатания, оченно до чрезвычайности забавны и наборщикам принесли большую забаву. Из этого я заключил, что я писатель совершенно во вкусе черни.

Претензии в первую очередь предъявлялись Гоголю насчет стиля. Об этом, в частности, рассуждал Фаддей Булгарин[11]: «Прочел предисловие – и утомился. Развертываю в нескольких местах, и описательная проза с необыкновенным многословием ужасает меня. Не терплю многословия и длинного описания бугров и рощей». Михаил Загоскин (со слов Сергея Аксакова) нашел в гоголевском дебюте «неправильность языка, даже безграмотность»[12]. Пожалуй, самый гневный отзыв принадлежал Николаю Полевому, в своей критической статье он решил обратиться к анонимному автору напрямую: «Во-первых, все ваши сказки так не связны, что, несмотря на многие прелестные подробности, которые принадлежат явно народу, с трудом дочитываешь каждую из этих сказок. Желание подделаться под малоруссизм спутало до такой степени ваш язык и все ваше изложение, что в иных местах и толку не доберешься»[13]. Полевой выразил уверенность, что автор «Вечеров» не имеет ничего общего с Малороссией («Довольно, мы видим, что вы самозванец-Пасичник, вы, сударь, Москаль, да еще и горожанин»), из-за чего позже стал объектом ехидных шуточек.

В целом реакция литературных кругов на книгу была для Гоголя ободряющей. Андрей Синявский в работе «В тени Гоголя» писал, что молодой дебютант «очаровал Петербург галушками, козачком, горилкою, простонародными байками, песнями и легендами, толком не зная ни той страны, откуда все это вывез, ни той, в которую это привез». На первых порах в литературных кругах ему простили и фактические неточности, и шероховатость стиля: «Провинция, внушая снисхождение, себя оправдывала, собою прикрывалась (только потом догадались, какое лихо явилось к нам из провинции, да было поздно – Гоголь заполонил столицу)»[14].

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?Гоголь довольно быстро охладел к своей дебютной книге – уже в 1833 году в письме Михаилу Погодину он отзывается о ней раздраженно: «Я даже позабыл, что я творец этих “Вечеров”, и вы только напомнили мне об этом. ‹…› Да обрекутся они неизвестности! покамест что-нибудь увесистое, великое, художническое не изыдет из меня». Пренебрежение автора к циклу заметно и в предисловии к первому собранию сочинений, предпринятому в 1842 году: «Всю первую часть следовало бы исключить вовсе: это первоначальные ученические опыты, недостойные строгого внимания читателя; но при них чувствовались первые сладкие минуты молодого вдохновения, и мне стало жалко исключить их…»

Такое же снисходительное отношение к «Вечерам» переняла и критика: долгое время ранняя проза Гоголя рассматривалась исключительно в контексте «Шинели» и «Мертвых душ». Характерно в этом смысле едкое замечание Владимира Набокова: «Когда я хочу, чтобы мне приснился настоящий кошмар, я представляю себе Гоголя, строчащего на малороссийском том за томом “Диканьки” и “Миргороды” – о призраках, которые бродят по берегу Днепра, водевильных евреях и лихих казаках». Однако наряду с этим складывалось и совсем другое отношение к «Вечерам» – как к произведению обманчиво простому, наполненному множеством скрытых смыслов. Так воспринимали гоголевский дебют в символистской или околосимволистской среде: многое для более глубокого понимания «Вечеров» сделали работы Василия Розанова, Дмитрия Мережковского, Андрея Белого. Постепенно в литературоведении сложилось понимание (в частности, благодаря работам Юрия Манна и Юрия Лотмана), что гоголевский цикл – не просто собрание сказочных историй из жизни Малороссии, а сложноустроенный универсум, который не стоит воспринимать буквально.

Цикл «Вечеров» был крайне востребован отечественным кинематографом. Экранизировать новеллы начали еще в эпоху немого кино (фильмы Владислава Старевича), но бум экранизаций пришелся на сталинскую эпоху с ее попыткой опереться на фольклор и народные традиции «братских республик» (лубочные картины Николая Экка и Александра Роу). После оттепели гоголевские повести воспринимались как пространство для художественных экспериментов (аллегорическая экранизация «Вечера накануне Ивана Купалы» Юрия Ильенко, оператора Сергея Параджанова). В постсоветской России «Вечера» стали материалом двухчастного комедийного мюзикла Сергея Горова («Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Сорочинская ярмарка»), где Оксану играет Ани Лорак, Солоху – Лолита Милявская, Хиврю – Верка Сердючка[15], а роль черта отдана Филиппу Киркорову. Не так давно тему Диканьки актуализировала трилогия о Гоголе («Гоголь. Начало», «Страшная месть» и «Вий») – готическая треш-сказка с мистическими убийствами и расследованиями.

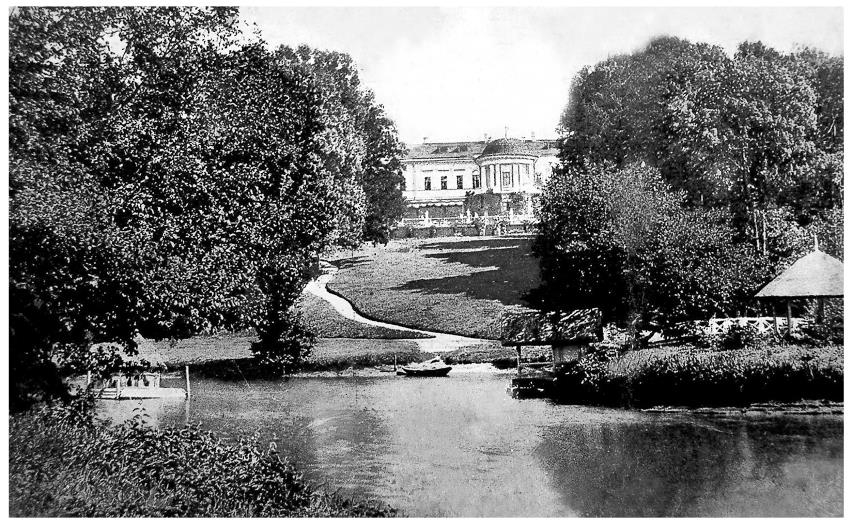

Дворец князя Кочубея в селе Диканька. Дореволюционная открытка[16]

ПОЧЕМУ ИМЕННО ДИКАНЬКА ВЫНЕСЕНА В ЗАГЛАВИЕ?

Непосредственно в Диканьке развиваются события лишь одной повести из восьми («Ночь перед Рождеством»). Зато близ Диканьки живет пасечник Рудый Панько, вымышленный издатель «Вечеров»: «Как будете, господа, ехать ко мне, то прямехонько берите путь по столбовой дороге на Диканьку. Я нарочно и выставил ее на первом листке, чтобы скорее добрались до нашего хутора». Это не шутка и не фигура речи, в ту пору Диканьку действительно можно было рассматривать как ориентир: со времен Екатерины II через эту деревню лежал путь высочайших особ в Малороссию. Князь Иван Михайлович Долгорукий писал в 1810 году, что Диканька – «лучшее местоположение под Полтавою» и «будто Екатерина II, быв на этом месте, изволила отозваться, что она лучше его ничего не видала»[17]. В 1820 году здесь также побывал Александр I. Диканька в ту пору принадлежала богатому и влиятельному князю Виктору Павловичу Кочубею. В 1828 году Александр Пушкин воспел его прадеда, Василия Леонтьевича, в поэме «Полтава»:

Богат и славен Кочубей.Его луга необозримы;Там табуны его конейПасутся вольны, нехранимы.Кругом Полтавы хутораОкружены его садами,И много у него добра,Мехов, атласа, серебраИ на виду и под замками.Имение Гоголей-Яновских находилось от владений Кочубея в полусотне километров. Вполне закономерно, что Гоголь в заглавии своей дебютной книги апеллировал к влиятельному соседу (и заодно к любимому Пушкину). Впрочем, уже спустя несколько лет Гоголь в письме к матери высказывается о Кочубее довольно заносчиво: «Велика важность, что Кочубей мерял нашу землю! Пусть он хоть всю ее поместит у себя на плане! Мы можем поместить его Диканьку у себя на плане». В каком-то смысле именно это Гоголь и сделал благодаря «Вечерам».

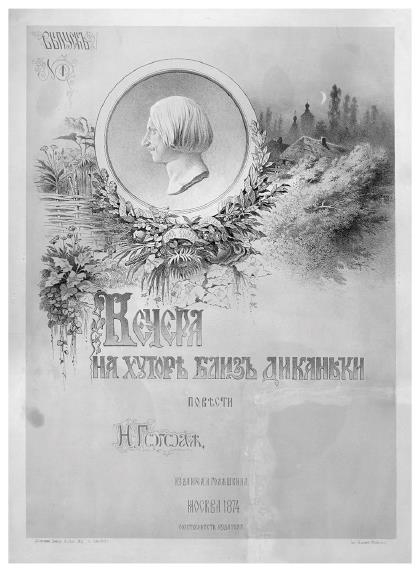

Альбом литографий к «Вечерам на хуторе». 1874 год[18]

ДЛЯ ЧЕГО ГОГОЛЬ УСТРАИВАЕТ ЧЕХАРДУ С РАССКАЗЧИКАМИ?

Рассказчиков в «Вечерах» действительно так много, что можно запутаться. Самый главный из них – Рудый Панько, выступающий собирателем и издателем историй (наделив героя профессией пасечника, Гоголь уподобляет собирательство историй сбору меда). Его основной и любимый рассказчик – дьяк Фома Григорьевич («Вечер накануне Ивана Купала», «Пропавшая грамота», «Заколдованное место»). Еще несколько историй («Сорочинская ярмарка» и «Майская ночь») принадлежит «гороховому паничу» – его рассказам, по мнению Рудого Панька, свойственна раздражающая литературность: «Бывало, поставит перед собою палец и, глядя на конец его, пойдет рассказывать – вычурно, да хитро, как в печатных книжках! Иной раз слушаешь, слушаешь, да и раздумье нападет. Ничего, хоть убей, не понимаешь. Откуда он слов понабрался таких!» Во второй книжке «Вечеров» появляется рассказчик Иван Степанович Курочка – его историю про Ивана Шпоньку издатель якобы переписывает с листа, но из-за того, что часть листов жена Рудого Панька использовала для приготовления пирожков, развития и окончания истории мы так и не узнаём. Еще один рассказчик упоминается, но не называется (он «(нечего бы к ночи и вспоминать о нем) такие выкапывал страшные истории, что волосы ходили по голове»), – вероятно, именно его авторству принадлежит «Страшная месть».

При таком композиционном многоголосии Гоголь умудряется множить рассказчиков уже внутри самой истории. Показательный пример – «Вечер накануне Ивана Купала»: историю рассказывает Фома Григорьевич, который, в свою очередь, пересказывает рассказ своего деда, в основе которого лежат свидетельства «родной тетки» деда. Благодаря такому усложнению автор будто намеренно запутывает слушателя, сбивает со следа, показывая, что настоящим автором истории выступает не отдельный человек, а целый народ.

У МНОГИХ ГЕРОЕВ «ВЕЧЕРОВ» ДОВОЛЬНО ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ФАМИЛИИ. ОНИ ЧТО-ТО ОЗНАЧАЮТ?Украинские фамилии у Гоголя близки к прозвищам, поэтому большинство из них вполне можно расшифровать. Например, имя Пузатого Пацюка из «Ночи перед Рождеством» – героя, умеющего поглощать галушки и вареники без использования рук, – в переводе с украинского означает толстую крысу. В экранизации Александра Роу сходство с животным персонажу придают серые усы, торчащие в разные стороны. Пацюк наводит на набожного кузнеца Вакулу ужас (даже не из-за левитирующих вареников, а из-за того, что Пацюк объедается скоромной пищей[19] перед Крещением, в день сурового поста), и эта близость героя к нечисти дополнительно подчеркивается именем: крысы в славянской народной традиции считались нечистыми животными, наделенными дьявольскими свойствами. Смысловую нагрузку у Гоголя несут не только прозвища, но и личные имена. В «Сорочинской ярмарке», к примеру, имя Хиври (сокращенное от Хавроньи) восходит к свинье, а имя ее падчерицы Параски в народной этимологии означает «порося», поросенка. Несмотря на выраженный внешний конфликт двух героинь, связь на уровне имен открывает еще один смысловой слой рассказа: прекрасная Параска после свадьбы неизбежно превратится в злую бабу Хиврю. Не зря девушка примеряет на себя очипок мачехи, который до этого забрызгал грязью ее будущий муж.

«Тут встала она, держа в руках зеркальце». Иллюстрация Владимира Маковского к «Вечерам». 1876 год[20]

Однако не все прозвища героев «Диканьки» столь значимы; некоторые из них, кажется, составляют лишь предмет неприличной шутки (из-за чего на Гоголя нередко сердились критики-современники): например, имя одного из поклонников Солохи – казака Свербыгуза означает буквально человека, «часто чешущего задницу», а имя парубка Кизяколупенко из этого же рассказа переводится как «колющий навоз». «У нас, не извольте гневаться, такой обычай, – предупреждал ранимых критиков Рудый Панько («рудый» значит «рыжий») в предисловии «Вечеров», – как дадут кому люди какое прозвище, то и во веки веков останется оно».

НАСКОЛЬКО УКРАИНА, ОПИСАННАЯ ГОГОЛЕМ, БЫЛА БЛИЗКА К РЕАЛЬНОСТИ?Почти все повести «Вечеров» так или иначе соотносятся с историческим контекстом: начиная с «Майской ночи», где мельком упоминается путешествие Екатерины II в 1787 году на юг России, заканчивая «Ночью перед Рождеством», где Екатерина II и князь Григорий Потемкин-Таврический выступают уже полноценными действующими лицами. Это касается не только XVIII века, но XVI–XVII веков: в «Страшной мести» исторически обоснована и история пана Данила, и даже легенда о двух братьях, Иване и Петре. Всего в «Вечерах» упоминается больше десятка лиц, связанных с историей Украины, среди которых Богдан Хмельницкий, Иван Подкова, Петр Сагайдачный, Карп Полтора-Кожуха и т. д. Благодаря историческим параллелям и множеству краеведческих подробностей создается ощущение, что Малороссия в «Вечерах» описана максимально реалистично, однако все здесь не так просто.

Буквально сразу же после выхода книги Гоголя начали критиковать за недостоверность изображения родного края: Андрей Стороженко под псевдонимом Андрий Царынный опубликовал обстоятельный разбор под названием «Мысли малороссиянина, по прочтении повестей пасичника Рудого Панька, изданных им в книжке под заглавием “Вечера на хуторе близ Диканьки”, и рецензий на оныя», в нем он отметил множество языковых ошибок (например, неправильность использования обращения «пан») и несообразностей в поведении героев. Странным ему показался поступок Грицька в «Сорочинской ярмарке», просто так обругавшего пожилую незнакомую женщину («так бесчинствуют одни лишь горькие пьяницы…»), а также раскованность Параски, обнимающейся на ярмарке с разгульным парубком, который до этого запустил ком грязи в ее мачеху («у нас всякая молоденькая девушка имеет стыд и страх Божий»). В 1861 году с похожей критикой выступил поэт Пантелеймон Кулиш, он счел неправдоподобным сцену сватовства в «Сорочинской ярмарке», время свадьбы (их обычно играют осенью и зимой, поскольку август занят уборкой урожая), да и само описание свадьбы. Однако аномальность поведения героев в этой повести вполне может быть частью авторского замысла: согласно одной из трактовок, Параска выходит замуж не за удалого парубка, а за черта (имя Грицько, сокращенное от Григорий, в ту пору служило одним из обозначений черта), не зря разудалая веселость происходящего отдается в конце повести тоскливым эхом.

Украинские публицисты отмечали, что «Вечера», как правило, не находят отклика в среде простого народа, читатели видят в них «неправду житьёву»[21]. Такое представление, кстати, отразилось в «Братьях Карамазовых» Достоевского, в сцене, где Федор Павлович дает почитать гоголевскую книжку юному Смердякову:

Малый прочел, но остался недоволен, ни разу не усмехнулся, напротив, кончил нахмурившись.

– Что ж? Не смешно? – спросил Федор Павлович.

Смердяков молчал.

– Отвечай, дурак.

– Про неправду все написано, – ухмыляясь прошамкал Смердяков.

Малороссия в «Вечерах», несмотря на обилие реальных деталей, предстает страной скорее фантастической, где все основано на принципе чрезмерности: каждая эмоция усилена, каждое действие сопровождено гиперболой. «…Родная Украина становится какой-то неведомой, роскошной страной, где все превосходит обычные размеры, – писал о цикле Гоголя Валерий Брюсов. – Такова была сила его дарования… что он не только дал жизнь этим вымыслам, но сделал их как бы реальнее самой реальности». Создав свою собственную Малороссию по книгам и воспоминаниям, Гоголь заставил поверить в нее остальных.

ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ В «ВЕЧЕРАХ» ТАКИЕ ВЛАСТНЫЕ?Большинство героинь Гоголя не только не дают себя в обиду, но и сами выступают обидчицами мужчин. Так, к примеру, в «Сорочинской ярмарке» под гнетом жены страдает Солопий Черевик (еще одно значимое прозвище: «черевик» значит «сапожок», то есть Солопий буквально находится под сапогом у супруги). Он боится излишне перечить жене Хивре, поскольку та может его побить («Тут Черевик наш заметил и сам, что разговорился чересчур, и закрыл в одно мгновение голову свою руками, предполагая без сомнения, что разгневанная сожительница не замедлит вцепиться в его волосы своими супружескими когтями»). Побоев боятся и другие герои «Вечеров»: дьяк Осип Никифорович из «Ночи накануне Рождества», изменяя жене с Солохой, больше всего переживает, «чтобы не узнала его половина, которая и без того страшною рукою своею сделала из его толстой косы самую узенькую», жена Кума из того же рассказа регулярно вступает с ним в драку («Кум, несмотря на всегдашнее хладнокровие, не любил уступать ей и оттого почти всегда уходил из дому с фонарями под обоими глазами»), а жена ткача пробует на муже силу кочерги («Моя жинка купила прошлый год на ярмарке кочергу; дала пивкопы, – та ничего… не больно»). Стоит вспомнить и тетушку Василису Кашпоровну из рассказа про Шпоньку, в присутствии которой все мужчины ощущали робость: