Полная версия

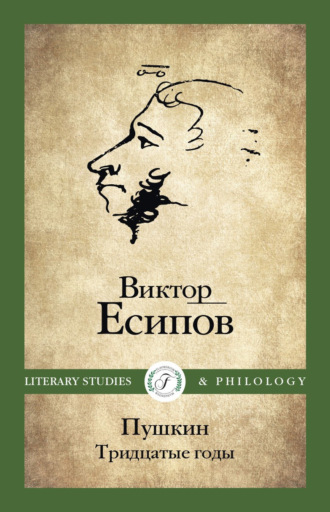

Пушкин. Тридцатые годы

Впоследствии, после смерти поэта, этот текст будет приписан Пушкину и какое-то время печататься в собраниях его произведений.

В середине июня 1831 года в Царское Село доходит известие, что Петербурге началась эпидемия холеры. В народе распространились слухи о преднамеренном отравлении людей, вызвавшие холерные бунты. Вот отрывки из описания бунта на Сенной площади, сделанного Бенкендорфом: «Стали собираться в скопища, останавливать на улицах иностранцев, обыскивать их для открытия носимого при себе мнимого яда, гласно обвинять врачей в отравлении народа. Напоследок, возбудив сама себя этими толками и подозрениями, чернь столпилась на Сенной площади и, посреди многих других бесчинств, бросилась с яростью рассвирепевшего зверя на дом, в котором была устроена больница. Все этажи в одну минуту наполнились этими бешеными, которые разбили окна, выбросили мебель на улицу, изранили и выкинули больных, приколотили до полусмерти больничную прислугу и самым бесчеловечным образом умертвили нескольких врачей»[125].

С утра по приказу Николая I все наличные войска были приведены в боевую готовность, а сам он прибыл из Петергофа на пароходе «Ижора» и, пересев в коляску, отправился на Сенную площадь. Но продолжим цитирование: «Государь остановил свою коляску в середине скопища, встал в ней, окинул взглядом теснившихся около него и громовым голосом закричал: „На колени!“ Вся эта многотысячная толпа, сняв шапки, тотчас приникла к земле. Тогда, обратясь к церкви Спаса, он сказал: „Я пришел просить милосердия Божия за ваши грехи, молитесь ему о прощении, вы его жестоко оскорбили ‹…›. За ваше поведение в ответе перед Богом – я. Отворите церковь. Молитесь в ней за упокой души невинно убитых вами“»[126].

Пушкин пишет о бунте в письме к Нащокину от 26 июня 1831 года, где снова, как и во время московской эпидемии, восхищается царем: «Государь сам явился на месте бунта и усмирил его. Дело обошлось без пушек, дай Бог, чтоб и без кнута» (14, 181).

О подробностях бунта и о твердости и смелости царя сообщал Пушкину Е. Ф. Розен[127] в письме от 27 июня 1831 года: «Государь говорил с народом; будущий историк сохранит для потомства Его прекрасные слова… Коленопреклоненная чернь слушала… тишина… один царский голос на площади раздавался – как звон святой! Величественное зрелище!..»(14, 183).

То, как действия Николая I описал Розен, настолько понравилось Пушкину, что он чуть ли не слово в слово сообщает об этом в письме П. А. Осиповой от 29 июня 1831 года (14, 184). А 3 июля 1831 года пишет о холерных бунтах Вяземскому в Москву и снова хвалит царя (14, 186).

Тем временем все острее вставали перед Пушкиным житейские вопросы. Внял ли он совету Хитрово в ее письме от 19–24 мая 1830 года или в результате собственных размышлений о материальных проблемах семейной жизни пришел к такому решению, но письмом от 21 июля 1831 года он обращается к Бенкендорфу с явным намерением получить от царя какую-нибудь должность. Начинается письмо с сетования, что ему в свое время не было присвоено два чина по службе в Иностранной коллегии. Затем Пушкин предлагает себя в качестве редактора «политического и литературного журнала» и наконец выражает желание «написать Историю Петра Великого» (14, 252–254).

Интересно, что в письме к Нащокину, датированном тем же 21 июля, Пушкин пишет о занятиях историей Петра I как о решенном деле: «…зимою зароюсь в архивы, куда вход дозволен мне Царем». И тут же добавляет, что царь с ним «милостив и любезен» (14, 196).

То же и в письме Плетневу от 22 июля 1831 года – Пушкин пишет, что царь «взял его в службу», дал жалованье, открыл архивы и, вообще, «очень мил» по отношению к нему (14, 197).

Все это говорит о том, что вопрос о работе в архивах был уже решен, и письмо к Бенкендорфу являлось лишь формальностью. Пушкин еще до этого письма встретился с Николаем I на прогулке в Царском Селе и обсудил с ним возможность получения доступа в архивы с целью написания истории Петра. Подтверждением этому служат воспоминания А. О. Смирновой-Россет[128].

На письме Пушкина Бенкендорф наложил резолюцию: «Написать гр. Нессельроде[129], что Государь велел его принять в Иностранную коллегию с позволением рыться в старых архивах…»[130].

Плетнев письмом от 25 июля 1831 года восхищается тем, что царь «балует» Пушкина, Глинка[131] письмом от 28 июля просит «предстательствовать» за него перед царем (14, 200). То есть Пушкин окончательно воспринимается друзьями и знакомыми как человек приближенный ко двору.

Николай I, находящийся в это время, как и Пушкин, в Царском Селе, интересуется его стихами, по-видимому, стихотворением «Клеветникам России», и посылает за ними к Жуковскому, о чем Жуковский сообщает в своем письме от второй половины (не ранее 16) августа 1831 года Пушкину и предлагает ему переписать их и для императрицы (14, 208). Значит, слух об этих стихах распространился по Царскому Селу, где находились в это время и двор, и Пушкин, и Жуковский. Как известно, Вяземский критически отозвался на это и другие патриотические стихотворения Пушкина, а стихи Жуковского «Певцу во стане русских воинов» и «Певец на Кремле» назвал «шинельной поэзией». И действительно, пушкинская позиция по польскому вопросу полностью совпадала в этих стихах с официальной[132]. Но не потому, что он был близок ко двору и старался соответствовать патриотической линии, эта позиция проистекала из его концепции истории России. И здесь он был государственником и даже, по определению Георгия Федотова[133], «певцом империи».

В это же время (конец июля – август 1831 года) Пушкин, по-видимому, передал Николаю I на прочтение две главы «Евгения Онегина»: «Путешествие Онегина» («Странствия»), убрав все политические места, и главу восьмую («Большой свет»). Царь забраковал в «Путешествии Онегина» всё, кроме отрывков, опубликованных при полном издании романа в марте 1833 года в виде приложения[134].

4 сентября 1831 года Пушкин записывает в своем дневнике последние сообщения из взятой еще 26 августа русскими войсками Варшавы: «Паскевич[135] ранен в бок, Мартынов[136] и Ефимович[137] убиты»[138], отличился Александр Суворов[139], внук легендарного полководца, и за это произведен царем в полковники Суворовского полка.

И здесь же запись о смерти Фон-Фока, осуществлявшего надзор над Пушкиным с помощью агентов III Отделения. Пушкин, как это ни покажется странным, пишет: «Человек добрый, честный и твердый. Смерть его есть бедствие общественное»[140]. Характеристика, по-видимому, вполне оправданная в устах близкого ко двору Пушкина-государственника, преданного государственным интересам и царю.

И все же не так все просто, если вдуматься в слова Николая I о смерти своего преданного чиновника, которые запомнил и записал Пушкин: «Я потерял Фока; могу лишь оплакивать его и жалеть о себе, что не мог его любить» (франц.).

«Не мог его любить…» – этим многое сказано! Видимо, служебные обязанности дознавателя, сыскаря, ябедника, для которых Фок как нельзя больше подходил, наложили неизгладимый отпечаток на весь его облик и манеру поведения, которые, видимо, производили неприятное впечатление. Так что трудно судить, насколько в конечном счете искренна пушкинская характеристика Фон-Фока.

11-13 сентября 1831 года в Петербурге выходит брошюра «На взятие Варшавы», куда входят «Клеветникам России», «Бородинская годовщина» Пушкина и «Старая песня на новый лад» Жуковского.

Вяземский 15 сентября 1831 года записывает в дневнике: «Будь у нас гласность печати[141], никогда Жуковский не подумал бы, Пушкин не осмелился бы воспеть победы Паскевича ‹…› потому что курам на смех быть вне себя от изумления, видя, что льву удалось наложить лапу на мышь…»

Тем временем холерные бунты в Петербурге прекратились, как и эпидемия холеры. Но начались волнения в военных колониях. В новгородских колониях были убиты несколько генералов, полковников и все офицеры «полков Аракчеевского и короля Прусского перерезаны» (запись в дневнике за 29 июля 1831 года)[142].

Пушкин записывает в дневнике 29 июля 1831 года: «Государь обедал в Аракчеевском полку. Солдаты встретили его с хлебом и медом. Арнт, находившийся при нем, сказал им с негодованием: „Вам бы должно вынести кутью“. Государь собрал полк в манеже, приказал попу читать молитвы, приложился ко кресту и обратился к мятежникам. Он разругал их, объявил, что не может их простить, и требовал, чтоб они выдали ему зачинщиков. Полк обещался. Свидетели с восторгом и с изумлением говорят о мужестве и силе духа Императора»[143].

Пушкин вновь восхищается поведением и выдержкой Николая I, но чуть раньше в записи за 26 июля 1831 года критически относится к геройским выездам императора в горячие, говоря современным языком, точки и к его личному участию в прекращении бунта: «Царю не должно сближаться лично с народом. Чернь перестает скоро бояться таинственной власти и начинает тщеславиться своими сношениями с Государем. Скоро в своих мятежах она будет требовать появления его, как необходимого обряда. Доныне Государь, обладающий даром слова, говорил один; но может найтиться в толпе голос для возражения. Таковые разговоры неприличны, а прения площадные превращаются тотчас в рев и вой голодного зверя. Россия имеет 12 000 верст в ширину; Государь не может явиться везде, где может вспыхнуть мятеж»[144].

На самом деле степень непосредственного участие Николая I в подавлении бунта была сильно преувеличена в придворной среде и образ бесстрашного императора романтизирован – именно в таком виде эти сведения дошли до Пушкина и были зафиксированы в его дневнике.

О бунте в новгородской военной колонии и об участии в его подавлении императора Пушкин сообщает Нащокину и Осиповой письмами от того же 29 июля 1831 года, которым датирована запись в дневнике, а Вяземскому письмом от 3 августа 1831 года. Осипова в письме от 21 августа 1831 года соглашается с критикой императора Пушкиным и добавляет, что царь, видимо, невнимательно читал (или вообще не читал) «Историю Восточной Римской империи» Сегюра и «многих других авторов, писавших о причинах падений империй» (14, 212).

Интересны рассуждения Пушкина о вреде «карантинов» при холере в его дневниковой записи от 26 июля 1831 года. Он считает, что карантины – «суть только средства к притеснению и причины к общему неудовольствию ‹…› Уничтожьте карантины, народ не будет отрицать существования заразы, станет принимать предохранительные меры и прибегнет к лекарям и правительству»[145]. По мнению Пушкина, при введении карантинов холера, эта неведомая народом болезнь, воспринимается как умышленно занесенная кем-то зараза, осложняющая введенными ограничениями и без того тяжелую жизнь…

Воодушевленный неоднократно проявленной благожелательностью Николая I, Пушкин считает, что теперь он может печатать свои стихи, не спрашивая разрешения царя, под собственную ответственность, как это было с «Борисом Годуновым». Однако, проявляя осторожность, обращается за подтверждением такой возможности к Бенкендорфу письмом от середины октября 1831 года (14, 234), но получает отрицательный ответ.

Бенкендорф отвечает Пушкину письмом от 19 октября 1831 года: «…считаю не излишним заметить Вам, что сколь ни удостоверен Государь Император в чистоте Ваших намерений и правил, но со всем тем, однако же, мне неизвестно, чтобы Его Величество разрешил Вам все ваши сочинения печатать под одною Вашею только ответственностию. Упоминаемое в письме Вашем сообщение мое к Вам 1829-го года относилось к одной лишь трагедии Вашей под названием „Годунов"…» (14, 234).

В конце ноября 1831 года незатухающий конфликт с Булгариным вновь выходит на высший уровень. Причиной послужило пушкинское стихотворение «Моя родословная». Мы не знаем, с какой целью Пушкин распространился о нем и о поводах к его написанию в письме Бенкендорфу от 24 ноября 1831 года: отвечал ли он на полученные свыше упреки или пробовал почву для получения разрешения на его публикацию? В упомянутом письме читаем:

«Около года тому назад в одной из наших газет была напечатана сатирическая статья[146], в которой говорилось о некоем литераторе, претендующем на благородное происхождение, в то время как он лишь мещанин в дворянстве. К этому было прибавлено, что мать его – мулатка, отец которой, бедный негритенок, был куплен матросом за бутылку рома. Хотя Петр Великий вовсе не похож на пьяного матроса, это достаточно ясно указывало на меня, ибо среди русских литераторов один я имею в числе своих предков негра. Ввиду того что вышеупомянутая статья была напечатана в официальной газете и непристойность зашла так далеко, что о моей матери говорилось в фельетоне, который должен был бы носить чисто литературный характер, и так как журналисты наши не дерутся на дуэли, я счел своим долгом ответить анонимному сатирику, что и сделал в стихах, и притом очень круто» (14, 241, франц.).

Дальше Пушкин сообщает Бенкендорфу, что собирался напечатать стихотворение в «Литературной газете», но издатель газеты Дельвиг отсоветовал это делать:

«Я послал свой ответ покойному Дельвигу с просьбой поместить в его газете. Дельвиг посоветовал мне не печатать его, указав на то, что было бы смешно защищаться пером против подобного нападения и выставлять напоказ аристократические чувства, будучи самому, в сущности говоря, если не мещанином в дворянстве, то дворянином в мещанстве. Я уступил, и тем дело и кончилось» (14, 241, франц.).

10 декабря 1831 года Бенкендорф ответил Пушкину. В своем ответе он дословно воспроизвел мнение царя о происходящем конфликте:

«Вы можете сказать от моего имени Пушкину, что я всецело согласен с мнением его покойного друга Дельвига. Столь низкие и подлые оскорбления, как те, которыми его угостили, бесчестят того, кто их произносит, а не того, к кому они обращены. Единственное оружие против них – презрение. Вот как я поступил бы на его месте. Что касается его стихов, то я нахожу, что в них много остроумия, но более всего желчи. Для чести его пера и особенно его ума будет лучше, если он не станет распространять их» (курсив Бенкендорфа или Николая I. – В. Е.) (14, 247, франц.).

Таким образом, царь вновь оказался на стороне Пушкина, охарактеризовав выходку Булгарина как «низкие и подлые оскорбления», заслуживающие лишь презрения. Но, конечно, счел стихотворение непригодным для печати совсем по другой причине. Пушкинские строки:

Не торговал мой дед блинами,Не ваксил царских сапогов,Не пел с придворными дьячками,В князья не прыгал из хохлов,– совершенно ясно, не намекали даже, а указывали на известные всем знатные фамилии.

Конец иллюзий

В январе 1832 года в отношениях Пушкина с Николаем I появляется новый акцент. В письме Нащокину от 8 и 10 января он пишет про жену: «…на балах пляшет, с Государем любезничает…» Пушкин с женой – постоянные участники великосветских балов. Проблема с недостаточностью средств, и без того имевшая место, теперь усугубляется необходимостью поддерживать соответствующий уровень в быту, в нарядах жены. А имеющихся средств не хватает. Приходится искать кредиторов.

Пушкин просит взаймы у Судиенки[147], «товарища холостой жизни», письмо от 15 января 1832 года (15, 4), в том же письме жалуется ему, что кроме него есть лишь два «крупных собственника», с которыми он «в сношениях более или менее дружеских: богач, картежный игрок Яковлев[148] и „Третий“», как завуалированно обозначает он Николая I. Но «Третий» уже обеспечил ему 6000 годового дохода[149], и он не вправе еще от него требовать денег. При этом недавно, 9 января, уже взято в долг у дальнего родственника Н. Н. Оболенского 10 000 с обязательством вернуть их через два месяца!

А тут начинаются неприятности из-за публикации стихотворения 1828 года «Анчар, древо яда» в «Северных цветах на 1832 год»:

В пустыне чахлой и скупой,На почве, зноем раскаленной,Анчар, как грозный часовой,Стоит – один во всей вселенной.Природа жаждущих степейЕго в день гнева породилаИ зелень мертвую ветвейИ корни ядом напоила.Яд каплет сквозь его кору,К полудню растопясь от зною,И застывает ввечеруГустой прозрачною смолою.К нему и птица не летит,И тигр нейдет – лишь вихорь черныйНа древо смерти набежитИ мчится прочь, уже тлетворный.И если туча оросит,Блуждая, лист его дремучий,С его ветвей, уж ядовит,Стекает дождь в песок горючий.Но человека человекПослал к анчару властным взглядом;И тот послушно в путь потекИ к утру возвратился с ядом.Принес он смертную смолуДа ветвь с увядшими листами,И пот по бледному челуСтруился хладными ручьями;Принес – и ослабел и легПод сводом шалаша на лыки,И умер бедный раб у ногНепобедимого владыки.А князь тем ядом напиталСвои послушливые стрелыИ с ними гибель разослалК соседям в чуждые пределы.Бенкендорф в подчеркнуто официальном письме от 7 февраля 1832 года (15, 10) требует объяснений, почему это стихотворение вместе с рядом других напечатано без высочайшего разрешения.

В тот же день, 7 февраля 1832 года, Пушкин пишет ответное письмо (15, 10), в котором излагает свой взгляд на условия договоренности 8 сентября 1826 года с Николаем I: «Я всегда твердо был уверен, что Высочайшая милость, коей неожиданно был я удостоен, не лишает меня и права, данного Государем всем его подданным: печатать с дозволения цензуры». При этом он ссылается на то, что в течение прошедших шести лет стихотворения его печатались и перепечатывались с разрешения обычной цензуры и никогда не возникало какого-либо неудовольствия по этому поводу. В завершение Пушкин просит личной аудиенции у Бенкендорфа. Встреча, судя по резолюции, сохранившейся на этом письме Пушкина, состоялась 10 февраля[150]. Во время разговора с Бенкендорфом Пушкин, по-видимому, более развернуто представил свои доводы с конкретными указаниями на осуществлявшиеся ранее публикации его стихотворений, пропущенные обыкновенной цензурой.

Но дело было не в нарушении установленного порядка, а в том, что Бенкендорф (с ведома царя или нет, мы не знаем) усмотрел в стихотворении «Анчар» политические аллюзии, например, в этих стихах:

Но человека человекПослал к анчару властным взглядом…И умер бедный раб у ногНепобедимого владыки…А князь тем ядом напитал…В последнем стихе «князь», вообще, легко заменяется на «царь».

18-24 февраля 1832 года (15, 13), воспользовавшись необходимостью поблагодарить Николая I за необыкновенный подарок, которого коснемся чуть ниже, Пушкин пишет новое письмо Бенкендорфу в продолжение объяснения своих прав. Он указывает на то, что ему всегда было «тяжело и совестно озабочивать царя» рассмотрением отдельных стихотворений («стихотворными безделицами») и поэтому он обращался для их издания к обычной цензуре.

А далее он довольно твердо возражает против предложенного Бенкендорфом порядка отдавать свои произведения такого же рода, как те, о которых шла речь выше, на рассмотрение лично ему и высказывает ряд практически неопровержимых аргументов против этого.

В случае принятия такого порядка, пишет Пушкин, «я, вопреки права, данного Государем, изо всех писателей буду подвержен самой стеснительной цензуре».

Не обходит Пушкин молчанием и возможные попытки истолкования стихотворения «Анчар» в таком духе, когда «под словом Дерево будут разуметь конституцию, а под словом стрела самодержавие». И заключает, что для таких «обвинений в применениях и подразумениях» нет границ.

Все эти пушкинские возражения остались в черновике, а в беловом (отосланном) тексте, датированном 24 февраля 1832 года (15, 14), сохранилась лишь благодарность царю за подарок, которого царь его удостоил. Дело в том, что 17 февраля с сопроводительным письмом Бенкендорфа Пушкину было доставлено Полное собрание законов Российской империи» в 55 томах[151]. Для его создания в 1826 году Николаем I было создано II Отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии, которое работало под неофициальным руководством М. М. Сперанского[152] вплоть до 1830 года.

Благодаря за этот подарок, Пушкин пишет, что «драгоценный знак» царского к нему благоволения «возбудит» в нем силы для написания истории Петра I.

Подарок царя в разгар нелицеприятных объяснений с Бенкендорфом позволяет предположить, что выговор за публикацию «Анчара» был, скорее всего, личной инициативой Бенкендорфа или, во всяком случае, царь не придал этому событию серьезного значения.

В том же письме от 24 февраля 1832 года Бенкендорфу Пушкин просит царя разрешить ему «рассмотреть находящуюся в Эрмитаже библиотеку Вольтера», содержащую немало редких книг и рукописей, которые были доставлены в свое время Вольтеру[153] для написания его «Истории Петра Великого». И 29 февраля 1832 года (15, 15) получает через Бенкендорфа высочайшее разрешение.

Но материальные заботы не дают покоя Пушкину. Так, еще в письме Нащокину от 22 октября 1831 года, целиком посвященном своим материальным проблемам, поэт не может сдержать своего возмущения по поводу нежелания деда Натальи Николаевны дать ей обещанное приданое: «Дедушка свинья; он выдает свою третью наложницу замуж с 10 000 приданого, а не может заплатить мне моих 12 000 – и ничего своей внучке не дает. Наталья Николаевна брюхата – в мае родит» (14, 236).

А 3 мая 1832 года он обращается к Бенкендорфу с просьбой разъяснить «откуда и считая с какого дня» (15, 20) он должен получать свое жалованье историографа, назначенное ему по указанию царя.

Этой же проблемой продиктовано и письмо Пушкина к Бенкендорфу от 27 мая 1832 года (15, 22), в котором он прямо говорит, что семейное положение требует от него думать об увеличении своих доходов, в связи с чем он просит разрешить ему открыть политическую газету. При этом ссылка на Жуковского, воспитателя великого князя Александра, в конце письма говорит о том, что поэт пытался использовать все имеющиеся возможности для получения разрешения на открытие собственного издания.

По-видимому, Бенкендорф предложил изложить это более подробно, в результате чего появился еще один пушкинский текст от 27 мая 1832 года, который не имеет ни обращения к адресату, ни завершающих официальных фраз, извещающих о высоком уважении к адресату, и поэтому рассматривается нами как приложение к упомянутому письму.

Здесь необходимо указать, что замысел создания собственной газеты или журнала появился у Пушкина еще во время Михайловской ссылки. Этой мыслью он делился с Вяземским (письма от 19 февраля и от 10 августа 1825 года, 27 мая и 9 ноября 1826 года), с Катениным[154] (письмо от второй половины февраля 1826 года), с Плетневым (письма от 26 марта и 11 апреля 1831 года), снова с Вяземским (14 августа и 3 сентября 1831 года), с Нащокиным (письмо от 22 октября 1831 года).

В приложении к письму Пушкин сетует на то, что «Северная пчела», издаваемая Булгариным и Гречем, безраздельно доминирует на книжном рынке, имея 3000 подписчиков против нескольких сотен подписчиков у любого чисто литературного издания. Это доминирование основывается на том, что лишь Булгарину и Гречу разрешено правительством публиковать политические известия, привлекающие внимание публики.

«Таким образом, – пишет Пушкин, – литературная торговля находится в руках издателей „Северной пчелы“, и критика, как и политика, сделалась их монополией. От сего терпят вещественный ущерб все литераторы, не находящиеся в приятельских сношениях с издателями „Северной пчелы“».

По-видимому, какая-то предварительная договоренность об открытии Пушкиным собственного издания была достигнута, о каком-то «обещанном позволении» Вяземский сообщал И. И. Дмитриеву[155] письмом от 3 июня 1832 года[156].

На основании этой предварительной договоренности Пушкин и сообщает в письме от 11 июля 1832 года Погодину, что царь разрешил ему политическую газету. А в начале сентября даже был составлен пробный номер с названием: «Дневник. Политическая и литературная Газета».

Редактором газеты должен был стать литератор и экономист Наркиз Иванович Тарасенко-Отрешков (1805–1873), которому Пушкин около 16 сентября 1832 года выдает доверенность на все необходимые для издания газеты действия. В письме к жене из Москвы от 30 сентября, где Пушкин в это время находится (вероятно, с целью привлечения сотрудников в новое издание), он признается: «…покамест голова моя кругом идет при мысли о газете. Как-то слажу с нею. Дай Бог здоровье Отрыжкову; авось вывезет» (15, 33–34).

В отсутствие Пушкина Бенкендорф письмом от 1 октября 1832 года[157] известил жену поэта о готовности принять Тарасенко-Отрешкова для переговоров о газете и назначил день этой встречи.