Полная версия

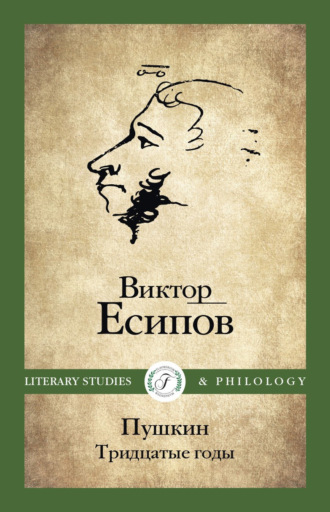

Пушкин. Тридцатые годы

21 марта 1829 года о намерении Пушкина ехать на Кавказ становится известно Бенкендорфу через его ближайшего помощника Фон-Фока[95], получившего об этом агентурные сведения. При этом Фон-Фок вполне благодушно заметил: «Господин поэт столь же опасен pour l’Etal[96], как не очиненное перо. Ни он не затеет ничего в своей ветреной голове, ни его никто не возьмет в свои затеи. Это верно!.. Laissez-le courir le monde, chercher des filles, des inspirations poetigue et – du jei»[97].

На следующий день Бенкендорф осведомляется у петербургского генерал-губернатора П. В. Голенищева-Кутузова, направил ли он предписание кавказскому начальству установить надзор за поэтом по его прибытии на Кавказ[98].

В ночь с 1 на 2 апреля Пушкин выезжает из Москвы. Буквально накануне отъезда он через Ф. И. Толстого (Американца)[99] просит руки Натальи Гончаровой[100], но получает от ее матери Н. И. Гончаровой[101] уклончивый ответ: она не отказывает поэту, но, ссылаясь на молодость дочери, откладывает решение[102].

До осени Пушкин выпадает из поля зрения Бенкендорфа и царя. В Москву он возвращается лишь 20 сентября, а в Петербург выезжает 12 октября с заездом в Тверскую губернию. Видимо, здесь и настигает его выдержанное в строгом тоне письмо Бенкендорфа от 14 октября 1829 года (14, 49), в котором он требует от Пушкина объяснений по поводу самовольной поездки в «закавказские страны».

Пушкин отвечает Бенкендорфу 10 ноября (14, 50), сразу по прибытии в Петербург. Ему приходится оправдываться не только за поездку, но и за участие в боевых действиях. «Раз я уже был там, – пишет поэт, – мне показалось неудобным уклониться от участия в делах, которые должны были последовать; вот почему я проделал кампанию в качестве не то солдата, не то путешественника». Завершается письмо просьбой к Бенкендорфу смягчить неудовольствие Николая I, вызванное его (Пушкина) опрометчивым поведением.

7 января 1830 года Пушкин (14, 56) через Бенкендорфа вновь просит царя отпустить его в Европу (во Францию или Италию), а если такая поездка не будет одобрена, просит «соизволения посетить Китай с отправляющимся туда посольством». В том же письме Пушкин просит разрешить ему печатание «Бориса Годунова».

Царь отказывает Пушкину в поездках, а по поводу «Бориса Годунова» обещает ответить через несколько дней (14, 58).

Несмотря на неудовольствие царя и строгий тон последних писем Бенкендорфа, Пушкин, выполняя «священный долг» дружбы по отношению к семье Раевских, считает для себя возможным обратиться к шефу жандармов с ходатайством о помощи вдове героя Отечественной войны 1812 года генерала Н. Н. Раевского[103], оказавшейся в бедственном положении после смерти мужа. При этом он оправдывает свой поступок в глазах Бенкендорфа следующим соображением: «То, что выбор ее пал на меня, само по себе уже свидетельствует, до какой степени она лишена друзей, всяких надежд и помощи» (14, 58).

Для нас же ходатайство в пользу вдовы генерала свидетельствует о том, что с царем и Бенкендорфом Пушкин имеет вполне установившиеся отношения, что позволяет ему обращаться к ним с теми или иными просьбами. Особенно актуальным это становится для него во время женитьбы и в период подготовки к ней.

Между тем вместо ответа на просьбу Пушкина разрешить печатание «Бориса Годунова» он получает новый выговор. В письме от 28 января 1830 года Бенкендорф сообщает ему о неудовольствии Николая I в связи с его внешним видом на приеме у французского посланника, где он был «во фраке, между тем как все прочие приглашенные в сие общество были в мундирах». Пушкину указывается, что «в подобных собраниях» ему следует, как и «всем принадлежащим к дворянскому сословию», являться в мундире той губернии, в которой у него имеется имение или в которой он родился (14, 61).

В это же время до Пушкина, находящегося в Москве, доходят слухи о предстоящих социальных реформах, которые разрабатывал секретный комитет, учрежденный 6 декабря 1826 года Николаем I, вскоре после окончания следствия по делу декабристов. По новым законам невозможным должно было стать получение дворянства путем продвижения по службе, как это разрешалось «Табелью о рангах» Петра I, противником чего является Пушкин. Кроме того, предполагалось освобождение крестьян вместе с землей. Об этих слухах Пушкин сообщает Вяземскому в письме от 16 марта, в связи с чем объявляет о своем желании «пуститься в политическую прозу» (14, 69). Но реформам не суждено было осуществиться из-за нерешительности Николая I, усугубленной отрицательным отношением к ним великого князя Константина Павловича, с которым император согласовывал все свои действия.

Здесь уместно отметить, что Николай I, вопреки сложившимся в советское время представлениям, понимал пагубность крепостного права.

Известный российский правовед, общественный и государственный деятель либерального толка А. Ф. Кони так характеризовал Николая I в связи с крестьянской проблемой: «Император Николай был искренним противником того „клейма домашнего позора“ (слова Ивана Аксакова), которое как бы в насмешку над справедливостью, называлось крепостным правом. „Я не понимаю, – сказал он в 1847 году депутации смоленского дворянства, – каким образом человек сделался вещью, и не могу себе объяснить этого иначе, как хитростью и обманом, с одной стороны, и невежеством – с другой“. Он ясно осознавал тот вред, материальный и нравственный, который причиняла всему государственному организму такая внутренняя язва. „Этому должно положить конец“, – говорил он. Но общее настроение окружающих, возросших среди беззаботных выгод и удобств дарового труда, раболепные уверения, что все обстоит и будет обстоять благополучно, наряду с искусственно преувеличенными опасениями ‹…› – парализовали волю монарха, окутывая ее сомнениями и колебаниями»[104].

Но возвратимся к нашей теме.

Новое неудовольствие поведением Пушкина Бенкендорф высказывает в письме от 17 марта 1830 года. Теперь он выговаривает Пушкину за несогласованный с ним «внезапный» отъезд в Москву, на что Пушкин в ответном письме от 21 марта 1830 года напоминает Бенкендорфу, что с 1827 года он «каждую зиму проводил в Москве, осень в деревне, никогда не испрашивая предварительного дозволения и не получая никакого замечания» (14, 71).

Обострение отношений с Бенкендорфом в марте 1830 года, возможно, было вызвано начавшимся открытым (моральным и политическим) противостоянием Пушкина и Ф. В. Булгарина, в котором Бенкендорф по долгу службы (Булгарин являлся негласным агентом III Отделения) занял сторону пушкинского врага.

Конфликт начался после публикации в ноябре 1829 года в трех номерах журнала «Сын Отечества» романа Булгарина «Дмитрий Самозванец», в котором Пушкин обнаружил прямые заимствования из своей трагедии «Борис Годунов».

И тут Пушкин понял, кто рецензировал в 1826 году «Бориса Годунова» по заданию Бенкендорфа и чью формулировку переделать трагедию в «историческую повесть или роман наподобие Валтера Скота» (13, 313) использовал царь при оценке пушкинского произведения.

Булгарин тоже понимал, что теперь его карты в интриге с «Борисом Годуновым» раскрыты, и поэтому приписал Пушкину уничтожающую рецензию без подписи на его роман «Дмитрий Самозванец», появившуюся в «Литературной газете» 7 марта 1830 года[105].

В статье, частности, отмечалось: «Не поименованных кукол, одетых в мундиры и чинно расставленных между раскрашенными кулисами, желает видеть в картине любитель живописи; он ищет людей живых и мыслящих, и вследствие их жизни и мысли действующих; а место и одежда их должны только довершать очарование искусством обманутого воображения. То же самое желали бы мы найти и в романе г. Булгарина ‹…›

Мы еще более будем снисходительны к роману „Димитрий Самозванец“: мы извиним в нем повсюду выказывающееся пристрастное предпочтение народа польского перед русским. Нам ли, гордящимся веротерпимостию, открыть гонение противу не наших чувств и мыслей? Нам приятно видеть в г. Булгарине поляка, ставящего выше всего свою нацию; но чувство патриотизма заразительно, и мы бы еще с большим удовольствием прочли повесть о тех временах, сочиненную писателем русским.

Итак, мы не требуем невозможного, но просим должного. Мы желали бы, чтоб автор, не принимаясь еще за перо, обдумал хорошенько свой предмет, измерил свои силы»[106].

Через четыре дня в «Северной пчеле» появился «Анекдот», злобный пасквиль на Пушкина и его африканское происхождение (хотя имя Пушкина, разумеется, не упоминалось), далеко выходящий за рамки приличия.

14 марта Пушкин ответил Булгарину эпиграммой:

Не то беда, что ты поляк:Костюшко лях, Мицкевич лях!Пожалуй, будь себе татарин, –И тут не вижу я стыда;Будь жид – и это не беда;Беда, что ты Видок Фиглярин.Эпиграмма стала распространяться по Москве.

Чуть позже письмом от 24 марта 1830 года Пушкин, надеясь, как и прежде, на поддержку Бенкендорфа, извещает вельможного генерала о накаленности своих отношений с Булгариным и признается, что этот человек может причинить ему «бесконечно много зла» (14, 72).

Но, как станет видно в ходе развития интриги, Бенкендорф совершенно явно берет в этом конликте сторону не Пушкина, а своего негласного сотрудника. Поддержку же Пушкину (интересно, знал ли об этом сам поэт) оказывает Николай I.

В том же письме Бенкендорфу Пушкин, вновь пытаясь вырваться из географического треугольника Петербург – Москва – Михайловское, просит испросить разрешение царя на поездку в Полтаву для встречи с другом юности Николаем Раевским.

Между тем конфликт с Булгариным развивается.

18-19 марта 1830 года выходит из печати седьмая глава «Евгения Онегина», и в связи с этим 22 марта 1830 года в «Северной пчеле», № 35, появляется статья Булгарина, в которой эта глава подвергается уничижительной критике, которая не понравилась Николаю I. Царь потребовал от Бенкендорфа призвать Булгарина и запретить ему впредь печатать критику на литературные произведения. Продолжение конфликта подробно рассмотрено в следующей нашей статье «Царь и Бенкендорф в противостоянии Пушкина с Булгариным»[107].

Письмом от 3 апреля 1830 года Бенкендорф отвечает на пушкинское письмо от 24 марта, где заверяет поэта, что Булгарин никогда не имел с ним разговора о Пушкине и что, вообще, он видит Булгарина не чаще двух-трех раз в году. По поводу же просьбы поехать в Полтаву генерал сообщает, что император запрещает «именно эту поездку, так как у него есть основание быть недовольным поведением г-на Раевского за последнее время» (14, 75).

16 апреля Пушкин обращается к Бенкендорфу с новыми просьбами, связанными теперь с предстоящей женитьбой: «Г-жа Гончарова боится отдать дочь за человека, который имел бы несчастье быть на дурном счету у Государя… Счастье мое зависит от одного благосклонного слова того, к кому я и так уже питаю искреннюю и безграничную преданность и благодарность». Кроме того, он (извиняясь за «смелость своих возражений») вновь просит разрешение напечатать «Бориса Годунова» в том виде, как он (автор) считает это нужным, подчеркивая при этом и материальную необходимость для себя этой публикации в связи «с нынешними обстоятельствами» (14, 77).

Любопытно, что советы Вяземского и Жуковского Пушкину в связи с его предстоящей женитьбой, содержащиеся в письме Вяземского от 26 апреля 1830 года (14, 80), полностью совпадают с действиями Пушкина, с обоснованием вопросов и просьб к Николаю I в упомянутом его письме Бенкендорфу от 16 апреля.

Письмом от 28 апреля 1830 года Бенкендорф сообщает Пушкину, что царь с «благосклонным удовлетворением» воспринял известие о его женитьбе, а по поводу «личного положения», внушавшего некоторые сомнения будущей теще поэта Н. И. Гончаровой, заверяет, что «в нем не может быть ничего ложного и сомнительного». В связи с чем Пушкин в мае 1830 года обращается с письмом в Министерство иностранных дел, в котором просит выдать ему аттестат, не выданный ему при увольнении в 1824 году «из ведомства Государственной Коллегии иностранных дел» (14, 81).

И, кроме того, царь разрешает напечатать «Бориса Годунова» за его (Пушкина) «личной ответственностью».

Разрешение на издание трагедии Пушкин воспринимает с большим воодушевлением и письмом, написанным около 5 мая 1830 года, спешит поделиться своей радостью с Плетневым: «Милый! победа! Царь позволяет мне напечатать Годунова в первобытной красоте…» (14, 89).

А 7 мая 1830 года в письме Бенкендорфу (14, 90) Пушкин признается, что «всегда в должной мере ценил благожелательность ‹…› чисто Отеческую», которую проявлял к нему «Его Величество», и благодарит самого Бенкендорфа за внимание, постоянно оказываемое ему.

Но нельзя не отметить следующее лукавое заверение Бенкендорфа в упомянутом нами его письме Пушкину от 28 апреля 1830 года: «…никогда никакой полиции не давалось распоряжения иметь за вами надзор». Оно, конечно, не соответствует истине, что, разумеется, понимал Пушкин, хотя бы из некоторых писем самого Бенкендорфа к нему, в которых шеф III Отделения ставил ему на вид некоторые поступки, информацию о которых мог получать только от осведомителей. Но, зная, что письмо от 28 апреля Пушкин наверняка будет показывать Н. И. Гончаровой, которая испытывала определенные сомнения, выдавая свою дочь за человека, по мнению многих, неблагонадежного, Бенкендорф постарался представить Пушкина в наилучшем свете, дабы способствовать его женитьбе, одобренной царем.

При этом война с Булгариным продолжалась. 26 апреля 1830 года в петербургском издании «Сын Отечества и Северный Архив» Булгарин опубликовал направленную против него пушкинскую эпиграмму «Не то беда, что ты поляк…» с провокационным искажением текста: вместо «Видок Фиглярин» в последней строке было напечатано «Фаддей Булгарин». Эпиграмма предварялась заметкой: «В Москве ходит по рукам и пришла сюда для раздачи любопытствующим эпиграмма одного известного Поэта. Желая угодить нашим противникам и читателям и сберечь сие драгоценное произведение от искажения при переписке, печатаем оное»[108].

Таким образом, пушкинская эпиграмма приобрела характер низкопробного пасквиля.

Обеспокоенный создавшейся ситуацией Дельвиг пытался напечатать пушкинскую эпиграмму в подлинной редакции, но цензура отказалась пропустить в печать имя Видока[109].

Брат поэта Л. С. Пушкин[110] писал Жуковскому: «Цензура не пропускает эпиграмму с именем Видока; Фаддей же напечатан в СО по просьбе издателей, с Высочайшего разрешения. Не нужно вовсе брату попадать под ответственность, лежащую на сочинителей[111] пасквилей. Ради Бога, поговорите с Блудовым, он может приказать цензуре пропустить эпиграмму…»[112]

Дельвиг письмом от 8 мая 1830 года извещает обо всем Пушкина: «Не желая, чтобы тебя считали пасквилянтом, человеком, делающим противузаконное, я подал в высшую Цензуру просьбу, чтобы позволили это стихотворение напечатать без ошибок, а тебя прошу оправдаться пред Его Величеством. Государю, тебя ласкающему, приятно будет найти тебя правым» (14, 90).

Мнение о том, что Пушкин обласкан царем, разделял не один Дельвиг, так же считала и Е. М. Хитрово[113], которая в письме от середины мая 1830 года предлагала Пушкину попросить у царя какой-нибудь должности и прибавляла при этом: «Государь настолько к вам расположен, что вам тут не нужна ничья помощь…» (14, 91).

Отвечая Хитрово письмом от 19–24 мая 1830 года, Пушкин благодарит ее за то, что она принимает участие в его «положении по отношению к хозяину» (14, 93), но не видит никакого подходящего для себя места в государственной структуре и вдруг заключает: «Быть камер-юнкером мне уже не по возрасту, да и что стал бы я делать при дворе? Мне не позволяют этого ни мои средства, ни занятия». И совершает тем самым предвидение, касающееся его будущего, – опять то самое «странное сближение», которыми изобилует его биография.

Став женихом, Пушкин оказывается вовлеченным в новые проблемы. Дед его невесты, Афанасий Николаевич Гончаров, испытывая недостаток в средствах накануне замужества своей внучки, решил получить деньги за бронзовую статую Екатерины II, хранившуюся в принадлежавшей ему усадьбе Полотняный Завод. Статуя была приобретена его отцом Николаем Афанасьевичем в Берлине в честь посещения Полотняного Завода императрицей Екатериной II, случившегося в 1775 году. Не надеясь продать статую как произведение искусства, А. Н. Гончаров решил пустить статую в переплавку, чтобы потом выручить деньги хотя бы за бронзу, из которой была отлита скульптура. Для этого необходимо было разрешение царя. И дед Натальи Николаевны попросил будущего зятя получить такое разрешение, рассчитывая на его связи при дворе.

С этой просьбой Пушкин обратился к Бенкендорфу письмом от 29 мая (14, 95) и 26 июня 1830 года получил ответ, в котором сообщалось о «соизволении» Николая I удовлетворить просьбу А. Н. Гончарова (14, 98).

Пушкин благодарит Бенкендорфа за содействие в решении вопроса с бронзовой статуей письмом от 4 июля (14, 100), в котором также сообщает, что на днях приедет в Петербурге и будет «иметь счастие» явиться к его превосходительству.

Пушкин был принят Бенкендорфом в промежутке времени между 28 июля и 9 августа 1830 года и получил выговор за публикацию в «Славянине» 28 июля стихотворения «19 октября 1827» с упоминанием во второй строфе отбывающих наказание декабристов:

Бог по́мочь вам, друзья мои,В заботах жизни, царской службы,И на пирах разгульной дружбы,И в сладких таинствах любви!Бог помочь вам, друзья мои,И в бурях, и в житейском горе,В краю чужом, в пустынном мореИ в мрачных пропастях земли!С 1 сентября по 5 декабря 1830 года Пушкин находится в Болдино, владение которым отец С. Л. Пушкин[114] решил передать сыну в связи с женитьбой. Переписка с Бенкендорфом и императором прекращается. Но Пушкин очень живо реагирует на приезд Николая I в холерную Москву. Об этом он упоминает в письме Вяземскому от 5 ноября 1830 года: «Каков Государь? молодец! того и гляди, что наших каторжников[115] простит – дай Бог ему здоровье» (14, 122).

Это же событие упоминается в его письме невесте от 26 ноября: «1-го октября, возвратившись домой, получаю известие, что холера добралась до Москвы, что Государь там…» (14, 126), а затем в письме Хитрово от 9 декабря 1830 года, когда Пушкин будет уже в Петербурге (14, 133).

Восхищением, которое вызвал у Пушкина поступок императора, вдохновлено стихотворение «Герой» с эпиграфом «Что есть истина?» и с многозначительным финалом.

ПоэтДа будет проклят правды свет,Когда посредственности хладной,Завистливой, к соблазну жадной,Он угождает праздно! – Нет!Тьмы низких истин мне дорожеНас возвышающий обман…Оставь герою сердце! Что жеОн будет без него? Тиран…ДругУтешься…………………29 сентября 1830, Москва.Дело в том, что дата под стихотворением и название города – скрытое указание на Николая I, который, несмотря на эпидемию холеры, приехал в этот день в Москву, чтобы морально поддержать жителей старой столицы.

Строки: «Оставь герою сердце! Что же / Он будет без него? Тиран…» – перекликаются с напутствиями царю из «Стансов». Пушкин продолжает попытки воздействовать на царя в либеральном направлении.

Стихотворение было послано из Болдино Погодину[116] с письмом от начала ноября, где Пушкин, в частности, написал: «Посылаю Вам из моего Пафмоса Апокалипсическую песнь. Напечатайте, где хотите, хоть в Ведомостях, но прошу вас и требую именем нашей дружбы не объявлять никому моего имени…» (14, 121).

Стихотворение было напечатано анонимно.

Уже после смерти Пушкина Погодин в письме Вяземскому от 11 марта 1837 года вспоминал об этих стихах: «Вот Вам еще стихотворение, которое Пушкин прислал мне в 1830 году из нижегородской деревни во время холеры ‹…›. В этом стихотворении самая тонкая и великая похвала нашему славному Царю. Клеветники увидят, какие чувства питал к нему Пушкин, не хотевший, однако ж, продираться со льстецами»[117].

В Болдино застала Пушкина неприятная новость о запрещении «Литературной газеты». Запрещение было вызвано публикацией в тексте заметки «Смеси» стихов Казимира Делавиня, посвященных жертвам Июльской революции 1830 года во Франции[118]. На «Литературную газету» еще раньше обратил внимание Бенкендорф после доноса Булгарина. 13 ноября 1830 года газета была запрещена Николаем I. 19 ноября Дельвиг передал права редактору газеты О. М. Сомову[119]. Об этом Дельвиг сообщил Пушкину письмом от середины (не позднее 17) ноября 1830 года, где жалуется на несправедливость решения царя и обвиняет Булгарина: «Булгарин верным подданным является, ему выпрашивают награды за пасквили, достойные примерного наказания, а я слыву карбонарием, я русской, воспитанный Государем, отец семейства и ожидающий от Царя помощи матери моей и сестрам, и братьям» (14, 124).

Уже возвратившись в Петербург, в письме Плетневу от 9 декабря 1830 года Пушкин сожалеет о происшедшем с «Литературной газетой». «Итак, русская словесность головою выдана Булгарину и Гречу[120]!» – пишет он, и считает, что Дельвиг все же должен оправдаться перед Николаем I (14, 133).

Холерные бунты (восхищение царем)

В конце декабря 1830 года вышла из печати трагедия «Борис Годунов». Дельвиг в рецензии, напечатанной в двух первых номерах «Литературной газеты» 1831 года, поставил ее выше всех произведений Пушкина, выходивших до этого времени. А письмом от 9 января 1831 года Бенкендорф сообщит Пушкину, что император поручил ему уведомить автора: сочинение его он «изволил читать с особым удовольствием» (14, 142).

В ответном письме от 18 января 1831 года Пушкин благодарит Николая I через Бенкендорфа за благосклонный отзыв о «Борисе Годунове», который «обязан своим появлением не только частному покровительству, которым удостоил меня Государь, но и свободе, смело дарованной монархом писателям русским…» (14, 146).

Поясним, что речь здесь идет не о свободе творчества в ее современном понимании, а об упорядочении литературных отношений в пушкинскую эпоху.

В приложении к письму Бенкендорфу от 27 мая 1832 года (15, 22) содержится необходимое для нас пояснение этого пушкинского утверждения: «Несчастные обстоятельства[121], сопроводившие восшествие на престол ныне царствующего Императора, обратили внимание Его Величества на сословие писателей. Он нашел сие сословие совершенно преданным на произвол судьбы и притесненным невежественной и своенравной цензурою. Не было даже закона касательно собственности литературной.

Ограждение сей собственности и цензурный устав принадлежат к важнейшим благодеяниям нынешнего царствования».

Как это ни парадоксально звучит сегодня, говоря о свободе, «дарованной писателям», Пушкин имел в виду Цензурный устав, впервые введенный в России 10 июня 1826 года Николаем I.

Пушкин ставил в заслугу императору установление четких правил в отношениях между российскими авторами, издателями и цензурой, которых до этого не существовало. При том, что устав основывался на идее предварительной цензуры, совершенно неприемлемой в современном мире…

Польский вопрос, начавшееся 29 ноября 1830 года Польское восстание горячо волновали Пушкина, что отразилось в его письмах Хитрово от 21 января (15, 147) и 9 февраля 1831 года (15, 149), где он хвалит царя, в частности его Манифест от 25 января того же года. Манифест был ответом Николая I на постановление польского сейма от 13 января 1831 года, в котором извещалось о прекращении царствования Романовых в Польше и польский престол объявлялся открытым.

В Манифесте недвусмысленно провозглашалось военное решение вопроса: «Россияне! В сей важный час, когда с прискорбием Отца, но с спокойной твердостью Царя, исполняющего священный долг Свой, Мы извлекаем меч за честь и целостность державы Нашей, соедините усердные мольбы с Нашими мольбами пред алтарем Всевидящего, Праведного Бога!»[122]

В том же письме от 9 февраля Пушкин вновь, как и в упомянутом уже письме Бенкендорфу от 18 января 1831 года, признается Хитрово в своей искренней благодарности Николаю I за разрешение напечатать «Бориса Годунова»: «…потребовалась смерть Александра, неожиданная милость нынешнего Императора, Его великодушие, Его широкий и свободный взгляд[123] на вещи, чтобы моя трагедия могла увидеть свет».

Однако в письме Плетневу от 24 февраля 1831 года впервые звучит скрытая критическая нотка в адрес монарха, когда, говоря о любви к нему, Пушкин вдруг добавляет: «…всегда радуюсь, когда поступает он умно и по-царски» (14, 154). Из чего следует, что не всегда, по мнению Пушкина, царь поступает именно так.

В связи с польским восстанием у Пушкина возникает мысль добиться перевода брата Льва, продолжающего служить на Кавказе, в действующую в Польше русскую армию[124]. Письмо, в котором он обратился с такой просьбой к царю, не сохранилось, но сохранился благожелательный ответ царя, переданный через Бенкендорфа письмом последнего от 7 апреля 1831 года (14, 160).

Приехав с женой на лето в Царское Село, Пушкин не забывает о Булгарине. Его он вспоминает в письме Вяземскому от 1 июня 1831 года (14, 169). Правда, сведения о высылке Булгарина из Петербурга не верны: его идейный враг просто уехал в свое имение Карлово под Дерптом. Но тут важно, что Пушкин мыслит (и небезосновательно), что царь на его стороне в этой схватке с Булгариным. В письме Пушкин упоминает эпиграмму, недавно сочиненную Вяземским (1831):