Полная версия

Календари и кодексы майя

В последние годы известная исследовательница майяского искусства Т. Проскурякова (сотрудница Музея Пибоди при Гарвардском университете), опираясь на работы гватемальского ученого Г. Берлина (Berlin, 1958, 1959), предприняла исследование некалендарных иероглифов майя. Сопоставив дистанционные даты (не оканчивающиеся на круглые туны) на стелах Пьедрас-Неграса с изображениями на них, она пришла к важному выводу, что в этом городе некоторые стелы воздвигались в ознаменование каких-то династических событий, например прихода к власти нового правителя города-государства или его рождения, на других отмечались важнейшие события из жизни властителей и т. д. Таким образом, согласно Т. Проскуряковой, большинство стел Пьедрас-Неграса связано с конкретными историческими событиями (Proskouriakoff, 1960), а не с отвлеченными календарными расчетами, увековечивавшимися жрецами, как это утверждал Д. Э. Томпсон (J. E. S. Thompson, 1960, pp. 212—217). Она выделила в надписях на стелах ряд иероглифических знаков, передающих различные виды исторических событий (восшествие на престол, рождение), имена правителей Пьедрас-Неграса и др., не входя в вопрос их фонетического звучания. Близкие по назначению памятники монументальной скульптуры были выделены исследовательницей и в других городах майя классического периода; в частности, ею были тщательно проанализированы рельефы Йашчилана (Proskouriakoff, 1961b, 1963, 1964а). Начинание Т. Проскуряковой было продолжено профессором Техасского колледжа Д. X. Келли (Kelley, 1962а, 1962b, 1962c). Он выделил группы иероглифов, обозначающие, по его мнению, древние названия городов Паленке, Киригуа, Копана, различные титулы, почетные звания, личные имена, и даже попытался проследить династию правителей Киригуа. Важно отметить, что в попытках истолкования иероглифов майя Д. X. Келли следует Ю. В. Кнорозову. Определенные шаги в этом же отношении сделаны западногерманским ученым Т. Бартелем (Barthel, 1964, 1966а, 1968, 1969).

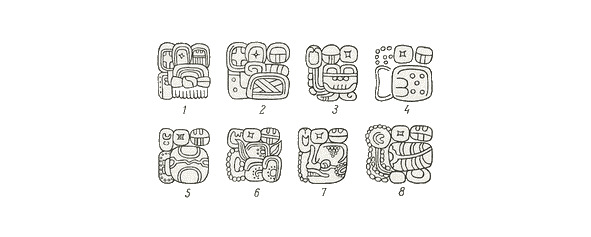

Рис. 8. Иероглифы, обозначающие некоторые города классического периода по Г. Берлину [126]

1 – Тикаль, 2 – Наранхо, 3 – Йашчилан, 4 – Пьедрас-Неграс, 5 – Паленке, 6 – Сейбаль, 7 – Копан, 8 – Киригуа

Рис. 9. Иероглифы, определенные Т. Проскуряковой [126]. 1 – рождение, 2 – вступление на трон, 3 – правитель Йашчилана «Щит-Ягуар», 4 – правитель Йашчилана «Птица-Ягуар», 5 – иероглиф, предшествующий женским именам и титулам

В настоящее время известны тексты (полностью или частично) книг «Чилам-Балам» из следующих селений: Мани, Чумайель, Ти-симин, Ишиль, К'ава, Тусик», Тек'аш, Ошк'уцкаб, Чикшулуб и Те-або (так называемая книга Хосе-Наха). Однако изданы далеко не все эти тексты или даже отрывки из них. Сохранились упоминания об исчезнувших теперь книгах «Чилам-Балам» из Хокаба, Тельчака, Набула, Тишкокоба, Тихосуко и Пето. В начале прошлого века такие книги имелись у индейцев почти в каждом юкатанском селении, но во время «войны рас» подавляющее большинство их было уничтожено.

Среди источников по истории и культуре древних майя первое место принадлежит, бесспорно, сочинению Диэго де Ланды «Сообщение о делах в Юкатане». Не случайно Ланду часто называли первоначальным историком Юкатана. Его работа, являющаяся своеобразной энциклопедией по истории и этнографии юкатанских майя доиспанского периода и времени завоевания, была и остается настольной книгой любого исследователя этого народа. Никакой другой источник не может сравниться с сочинением Ланды по богатству и разносторонности материала. К сожалению, оно дошло до нас лишь в сокращенной и не вполне точной единственной копии. Основными источниками информации для Ланды служили потомки старой индейской знати. Он сам неоднократно упоминает об этом и особенно выделяет правителя Сотуты Начи-Кокома.

Но наибольшую помощь ему оказал прекрасный знаток доиспанского прошлого, придворный переводчик Гаспар Антонио Чи (1531 —1610 тт.), происходивший из правящей в Мани знатной фамилии Шив (Blom, 1928a; Mimenza Castillo, 1937; Tozzer, 1941, pp. 44—46; Jakeman, 1952). По сохранившимся до нас отрывкам его сочинений, мы можем судить, насколько ему был обязан Ланда.

Труд Ланды неоднократно переиздавался и переводился на другие языки со времени открытия его Брассером де Бурбуром в 1863 г. (Brasseur de Bourbourg, 1864). Из этих изданий мы укажем только три: последние издания испанского текста (Perez Martinez, 1938; Lancia, 1967), перевод на английский язык с великолепным комментарием А. М. Тоззера (Tozzer, 1941) и русский перевод, выполненный Ю. В. Кнорозовым с обстоятельной вводной статьей (Кнорозов, 1955; здесь же дана подробная библиография всех изданий текста). Много ценных сведений по до испанской культуры майя содержится в работах пламенного защитника индейцев Бартоломе де Лас-Касаса, особенно в «Апологетической истории Индий» (Las Casas, 1909; Лас-Касас, 1968).

Древние майя уделяли большое внимание изучению календаря и летосчисления, математики, астрономии, медицины и истории.

В числе наиболее развитых областей науки у майя несомненно надо назвать математику или, точнее, арифметику. Еще Ланда отмечал способность майя легко оперировать громадными числами: «Их счет ведется по 5 до 20, по 20 до 100, по 100 до 400 и по 400 до 8000. Этим счетом они широко пользовались для торговли какао. У них есть другой счет, более длинный, который они продолжают до бесконечности, считая 8 тысяч 20 раз, что составляет 160 тысяч, затем, возвращаясь к 20, они умножают 160 тысяч на это число и так продолжают умножать на 20, пока не получат громадной цифры. Они считают на земле или на чем-либо гладком». В другом месте, говоря о календарном счете, Ланда пишет: «При этих возвращениях и запутанном счете удивительно видеть свободу, с которой те, кто знают их, считают и разбираются».

Для записи чисел майя пользовались двумя системами цифр. Первая, более простая и использовавшаяся для написания любого числа, имела только три знака: стилизованное изображение раковины для нуля, точки для единицы и горизонтальной черты для пяти. Отнесение той или иной цифры к разряду единиц, двадцаток (1 X 20), четырех сотен (1 X 20 X 20), восьми тысяч (1 X 20 X 20 X 20) и т. д. определялось порядковым положением данной цифры, как и в современной системе записи, но с той разницей, что периоды увеличивались не справа налево, как у нас, а снизу вверх. Таким образом, число, записанное по системе майя, представляло собой вертикальный столбец. Вторая система цифр, употреблявшаяся исключительно для записи чисел, связанных с календарем, представляла собой четырнадцать иероглифов в виде голов божеств верхнего мира, обозначавших числа от 1 до 13 включительно и нуль. Примеры применения этих цифр в «начальных сериях» довольно многочисленны; значительно реже встречаются в надписях так называемые персонифицированные, или декоративные, иероглифы, изображающие различных мифических персонажей и животных, передающие патроны месяцев, цифры, иероглифы единиц календарного счета, дни и месяцы в циклической дате.

Из надписей классического периода и трех сохранившихся рукописей мы знаем, что при своих календарных и астрономических вычислениях майя оперировали очень большими числами (большое число записано, например, на стеле 10 и в Тик'але – 1 841 641 600 дней, т. е. более 5 млн лет!), но нам неизвестны ни их методы вычисления, ни пособия для таких вычислений.

А между тем подобные вычисления представляют собой серьезную задачу даже для современного исследователя, вооруженного целым рядом пособий и даже специальными соответствующими таблицами. Путем анализа нескольких мест из Дрезденской рукописи и ошибок в вычислениях, имеющихся в надписях, Д. Э. С. Томпсон установил несколько интересных фактов (J. E.S. Thompson, 1941c). Во-первых, что майя при своих вычислениях не употребляли умножения или деления, а ограничивались лишь сложением и вычитанием; во-вторых, что основной единицей при календарных вычислениях у них был год в 364 дня; наконец, в-третьих, что все эти вычисления производились при помощи простого прибора типа абаки, где счетными единицами были семена какао, цветные камешки или т. п. (практически о том же говорит и Ланда в приведенном выше отрывке). Томпсон дает и несколько примеров вычислений при помощи такого прибора.

Санчес (Sanchez, 1961), подробно доказав эти положения американского ученого, предполагает, однако (хотя в источниках об этом нет упоминания), что майя, возможно, применяли деление и умножение. Следует попутно сказать, что Томпсон, устанавливая существование абаки, не обратил внимания на наличие в памятниках искусства майя данных, подтверждающих его гипотезу. Так, на разбираемом нами далее полихромном сосуде из Небаха мы видим позади правителя, принимающего дань, писца с таким счетным прибором в руках. Недавно, при раскопках богатого захоронения в тикальском Храме гигантского ягуара, были найдены костяные палочки с вырезанными на них календарными иероглифами

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.