Полная версия

Календари и кодексы майя

Рис. 3. Президент Гватемалы Винисио Сересо вручает Юрию Кнорозову Большую Золотую медаль Президента [118]

До поездки, в которую он не верил до самого прилета, Кнорозов повторял, что все археологические места он прекрасно знает по публикациям. Тем не менее он поднялся на пирамиду Тикаля и долго стоял один в раздумьях на самой вершине. В 1995 году Кнорозову вручили серебряный орден Ацтекского орла за исключительные заслуги перед Мексикой. Получив награду, он сказал по-испански: «Сердцем я всегда остаюсь мексиканцем». После этого он несколько раз летал в эту страну по приглашению Национального института истории и антропологии. Там он посетил самые заветные места: Паленке, Бонампак, Йашчилан, Чичен-Ица, Ла-Вента, Монте-Альбан, Теотиуакан, Шочикалько. Кнорозов не переставал удивляться, с каким почтением к нему относились простые мексиканцы.

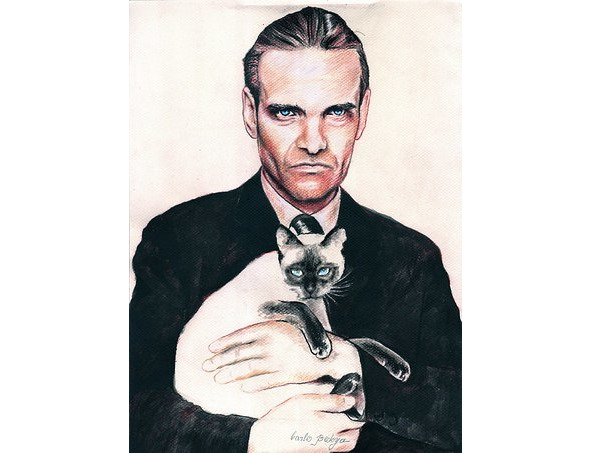

Великий ученый Ю. В. Кнорозов умер 30 марта 1999 года. Кнорозову очень нравилась Александро-Невская лавра, но похоронили его на Ковалевском кладбище. Спустя пять лет, благодаря политику Сергею Миронову и Мезоамериканскому Центру им. Ю. В. Кнорозова, на могиле поставили памятник – стелу из белого известняка на невысокой ступенчатой платформе. На ней рельеф – Юрий Кнорозов с любимой кошкой Асей на руках, которую он как-то попытался записать в соавторы научной статьи.

В 2010 году Мезоамериканский Центр РГГУ открыл подразделение в столице мексиканского штата Юкатан. Спустя два года заработал и центр на территории Свято-Троицкого православного монастыря в Гватемале. С этого времени на землях майя постоянно проводят международные исследования в рамках научной школы Кнорозова, а в гватемальском Университете Сан-Карлос появилась кафедра Юрия Кнорозова. Гватемальцы посмертно присвоили Кнорозову звание почетного доктора. А пока в Мексике откроют памятник – знакомую стелу, где ученый держит на руках любимую кошку.

Памятник выдающемуся советскому этнографу и лингвисту, дешифровщику письменности майя Юрию Валентиновичу Кнорозову (1922—1999) открыли в Мериде – столице мексиканского штата Юкатан, где проходит книжная ярмарка FILEY-2018. Это второй мексиканский памятник Кнорозову: первый установили в Канкуне в 2012 году.

Рис. 4. Портрет Юрия Кнорозова с кошкой Асей, написанный парагвайским художником Карлосом Бедойя [118]

Кнорозову удалось невозможное: не выезжая из СССР, он расшифровал иероглифические кодексы индейцев майя – сложенные гармошкой рукописи без переплета, в которых были календарь и математические расчеты, ставшие научной сенсацией.

Рис. 5. Памятник Ю. В. Кнорозову в Канкуне, Мексика [119]

Первая публикация о результатах дешифровки вышла в 1952 году, когда лингвисту было 30 лет. Через три года Кнорозов защитил диссертацию по кодексам майя. Его речь на защите длилась три с половиной минуты – из аудитории ученый вышел доктором исторических наук, минуя степень кандидата.

В текстах трех рукописей, которые изучил дешифровщик, ему встретилось 355 самостоятельных знаков. Это позволило ученому определить тип письма как фонетический, морфемно-силлабический. Кнорозов доказал, что иероглифы майя можно читать вслух: каждый из них соответствует слогу, а не предмету, как полагали другие лингвисты. Одной из первых зацепок стало слово «какао»: на фреске майя индеец держал чашку с какао, и на счастье этот рисунок был подписан. Заслугу Кнорозова часто сравнивают с достижением Жана Шомпольона, который расшифровал египетские иероглифы в 1822 году. Однако у Юрия Валентиновича задача была куда сложнее. Если Шомпольон использовал ключ в виде греческого перевода текстов, то Кнорозову, чтобы справиться с задачей, пришлось разработать свою теорию расшифровки древних систем письма. В этом заключался настоящий научный подвиг [120].

Немногие знают, но помимо дешифровки письменности майя Кнорозов и группа работавших с ним ученых предложили дешифровку письменности острова Пасхи. А в 1960-е годы – письменности долины Инда, которая, однако, не является общепризнанной.

Валерий Иванович Гуляев [122]. В. И. Гуляев написал книгу «Древние майя: загадки погибшей цивилизации». И впрямь загадки, а точнее – целая серия загадок, еще совсем недавно казавшихся неразрешимыми. Их констатировали, им поражались, их обсуждали, создавали чисто умозрительные гипотезы и легенды, обволакивавшие подлинные исторические явления подобно тому, как реальные остатки городов древних майя покрылись со временем густыми зарослями джунглей. И глава за главой автор «вырубает джунгли», освобождает факты от легенд, фантастики, антиисторических вымыслов. Начинает он с состояния самих источников наших знаний о цивилизации майя – материальных ее остатков, показывая соотношение открытых и исследуемых ныне археологами реальных памятников с многочисленными легендами о «забытых» и «золотых» городах, распространившихся среди пришлых искателей наживы. И далее – загадки становления цивилизации, экономической ее основы, верований, наконец гибели. Исследования В. И. Гуляева показали глубокую ошибочность существующего представления: им выяснены многообразные оригинальные формы земледелия древних майя (дренаж болот, посевы на разных уровнях и т. п.), вскрыты факторы повышения плодородия, доказана достаточно высокая продуктивность земледелия.

Древние жрецы, прорицатели этой страны, говорили о пяти больших эпохах, каждая из которых должна была обязательно закончиться катастрофой. В конце первой эпохи небо должно упасть на землю. Вторая будет разрушена бурями. Третья погибнет в пламени пожаров. Четвертая будет уничтожена потопом. Пятая эпоха – наша собственная – закончится гигантским землетрясением.

Таким образом, вряд ли приходится сомневаться в том, что индейцы майя издавна жили словно на жерле вулкана – в постоянной борьбе с последствиями засух, наводнений, землетрясений, извержений вулканов, губительных эпидемий и т. д. Но странное дело, как только эти скудные и полулегендарные сведения о природных катастрофах попадают в руки некоторых писателей и журналистов, они в мгновение ока превращаются в самые невероятные «гипотезы» и догадки.

В поисках следов великой общемировой катастрофы в культурном наследии древних майя чаще всего обращаются и к другому широко известному источнику – эпосу майя-киче «Пополь-Вух». Однако у нас пока нет никаких оснований считать «Пополь-Вух» необычайно древней книгой, отражающей события десяти-, пяти- или трехтысячелетней давности. Мы не можем даже точно определить время ее первоначального появления. Дело в том, что дошедший до нас вариант был записан после испанского завоевания в XVI веке по памяти образованным индейцем майя на языке киче, но латинскими буквами. Возможно, некогда существовал и доиспанский оригинал данного эпоса, написанный иероглифами майя и впоследствии утраченный.

В «Пополь-Вух», среди космогонических мифов, в разделе о неудачных попытках богов сотворить человека, действительно есть описание различных стихийных бедствий. Археологические открытия последних лет на территории Мексики и Сальвадора позволили с поразительной полнотой и достоверностью проследить воздействие двух природных катастроф на развитие древних культур местных индейцев.

На западе небольшой страны Сальвадора, в долине реки Рио Пас, находится Чальчуапа – один из крупнейших археологических памятников юго-восточной горной зоны древних майя. В настоящее время это огромное скопление оплывших пирамидальных холмов из глины и земли, кучи хозяйственного мусора и обломки причудливых каменных скульптур. Но в древности Чальчуапа была большим и процветающим поселением горных майяских племен, их важным ритуальным, политико-административным и торгово-ремесленным центром.

«В 1953 году в Паленке, – утверждает Дэникен, – Найден каменный рельеф, изображающий, по всей вероятности, бога Кукуматца (в Юкатане он назывался Кукулькан). Мы видим на нем человека, сидящего наклонившись вперед, в позе жокея или гонщика; в его экипаже любой нынешний ребенок узнает ракету. Она заострена спереди, снабжена странно изогнутыми выступами, похожими на всасывающие дюзы, а потом расширяется и заканчивается языками пламени. Человек, наклонившись вперед, обеими руками орудует со множеством непонятных контрольных приборов, а левой пяткой нажимает на какую-то педаль. Он одет целесообразно: в короткие клетчатые штаны с широким поясом, в куртку с модным сейчас японским воротом и с плотно охватывающими манжетами. Активна не только поза у столь отчетливо изображенного космонавта: перед самым лицом у него висит какой-то прибор, и он следит за ним пристально и внимательно».

Несколькими годами ранее, в 1968 году, советский писатель-фантаст А. Казанцев подробно изложил ту же самую гипотезу на страницах журнала «Техника – молодежи». Но если обратиться к реальным фактам, то они будут отнюдь не в пользу сторонников космических гипотез.

Альберто Рус (Alberto Ruz) [123]. Расцвет Паленке приходится на V – VIII вв. н. э. Его правители не раз покрывали себя славой на полях сражений. Его архитекторы воздвигали высокие пирамиды и храмы, строили многокомнатные каменные дворцы. Его жрецы изучали небесный свод, проникнув в глубокие тайны мироздания. Его художники и скульпторы воплотили в камне и алебастре свои бессмертные идеалы. Но в конце 1-го тысячелетия н. э. Паленке приходит в упадок. Внутренние неурядицы и нашествие воинственных племен извне подточили его жизненные силы, и город погиб, а его безмолвные руины поглотила сельва.

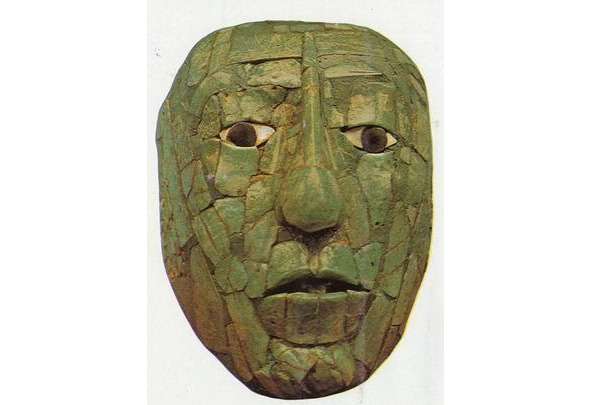

Рис. 6. Мозаичная маска, найденная в гробнице правителя «Храма Надписей», Паленке [123 [

Подняв плиту и начав раскопки, А. Рус вскоре обнаружил начало туннеля и несколько ступеней каменной лестницы, ведущей вниз, в глубину гигантской пирамиды. Но туннель и лестница были плотно забиты глыбами камня, щебнем и землей. Для преодоления этой неожиданной преграды потребовалось четыре сезона тяжелого и кропотливого труда. В конце концов коридор уперся в какую-то подземную камеру, вход в которую преграждала необычная, но весьма надежная «дверь» – гигантский треугольный камень весом более тонны. У входа в камеру, похожей на гробницы, лежали плохо сохранившиеся скелеты пяти юношей и одной девушки, погибших насильственной смертью. Искусственно деформированная лобная часть черепа и следы инкрустаций на зубах говорили о том, что это не рабы, а представители знатных майяских фамилий, принесенные в жертву по какому-то особенно важному и торжественному случаю. Только теперь Русу стало наконец ясно, что все потраченные усилия не были напрасными. Он стоял на пороге выдающегося археологического открытия.

15 июня 1952 г. рабочие сдвинули с места массивную треугольную дверь, и ученый с волнением вступил на порог просторного подземного помещения. «Я вошел в эту таинственную комнату, – пишет А. Рус, – Со странным чувством, естественным для того, кто впервые переступает порог тысячелетий. Я попытался увидеть все это глазами жрецов Паленке, когда они покидали склеп. Мне хотелось услышать под этими тяжелыми сводами последний звук человеческого голоса. Я стремился понять то загадочное послание, которое оставили нам люди столь далекой эпохи».

Гробница имела 9 м в длину и 4 м в ширину. Посередине ее стоял массивный каменный саркофаг, закрытый сверху огромной плитой с резными изображениями и иероглифическими надписями. Внутри саркофага находился скелет рослого мужчины средних лет, сплошь усыпанный массой драгоценных нефритовых украшений. На лицевой части черепа лежала изящная мозаичная маска из нефрита и раковин, видимо воспроизводящая внешний облик умершего.

А. Рус, до глубины души возмущенный ажиотажем, развернувшимся вокруг его открытия в «Храме Надписей», выступил в одном из мексиканских журналов со специальной статьей, дав достойную отповедь фальсификаторам науки.

К настоящему времени нет сомнения, что из всех работ о цивилизации майя наибольшее распространение получила книга Сильвануса Грисвольда Морли «Древние майя», опубликованная впервые на английском языке в 1946 г., а на испанском – в следующем году. Даже после многих изданий эта книга, возможно, все еще остается работой, к которой наиболее часто прибегают для консультаций неспециалисты и которая дает наиболее полную картину жизни древних майя. Уже в начальных положениях его исторической схемы содержатся неприемлемые для нас взгляды. Морли считает, что доказать существование цивилизации майя на определенной территории можно только в том случае, если на ней обнаруживаются «иероглифическая письменность и хронология, единственные в своем роде», а также форма перекрытия зданий, известная как «ложная» арка, или майяский свод. Если же эти элементы отсутствуют (хотя население и говорит на языке майя), эта территория исключается из зоны майяской цивилизации. Таким образом, в зону культуры майя не вошли земли, населенные майя, от горной Гватемалы до побережья Тихого океана. Однако Морли называет «Пополь-Вух» «священной книгой майя-киче», забыв, кажется, что киче жили в районе, где не строились здания с майяским сводом и не найдены иероглифические надписи, подобные юкатанским.

Средства, используемые древними майя для проведения астрономических наблюдений, были в высшей степени примитивными; их невозможно сравнить даже с теми, что применялись в Месопотамии, Египте, Китае и Греции за много веков до нашей эры. В самом деле, мудрецы Старого Света пользовались гномоном (солнечными часами) и клепсидрой; первый служил для определения на горизонтальном плане солнечного азимута, то есть высоты Солнца в соответствии с направлением и длиной тени, отброшенной на плоскость вертикальным стилетом; второй аппарат представлял собой настоящие водяные часы, которые позволяли с большой точностью определять время дня и ночи.

Среди астрономических знаний, приобретенных майя, упомянем определение солнечного года, который, согласно календарным исправлениям, зарегистрированным на некоторых надписях, должен соответствовать 365,2420 суток, в то время как наш григорианский календарь состоит из 365,2425 суток, а в действительности он равняется 365,2422 суток. Эти подсчеты показывают, что оценка солнечного года, достигнутая астрономами майя, имела расхождение лишь 0,0002 суток в год вместо 0,0003 суток нашего календаря, то есть их приближение было более точным и сводилось к ошибке в одни сутки на каждые 10 тыс. лет.

Их оценка лунного месяца, рассчитываемого по различимым новолуниям, должна была состоять (согласно таблицам Дрезденского кодекса) из 29,53086 суток. По современным подсчетам, лунный месяц в среднем соответствует 29,53059 суток. При точном определении средней величины разница не накапливается и по истечении тысячи лет. Поэтому оценка астрономами майя лунного цикла может считаться правильной.

По страницам 24-й и 46-й Дрезденского кодекса известно, что майя имели представления о периоде движения Венеры, очень сходные с нашими. Они определяли его в 584 суток, хотя на самом деле периоды обращения этой планеты меняются (580, 581, 583 и 587 суток); средняя продолжительность периода – 583,92 суток.

В действительности майя знали, что период полного оборота Венеры не был равен точно 584 суткам, и по уточнениям, отмеченным в названном кодексе, видно, что они его считали немного меньшим 583,935 суток вместо 583,920 суток. Дж. Типл считает, что они старались, чтобы фазы их деления приближались к 8,3 и 8,5 лунных месяца плюс еще 8 дней и чтобы произошло совпадение начала года Венеры с началом солнечного года, состоящего из 365 суток, рассчитывая, что 5 циклов Венеры = 8 солнечным годам = 2920 суткам. Поэтому можно утверждать, что определение цикла Венеры астрономами майя было очень точным.

Вполне вероятно, что майя знали другие планеты и отмечали их синодические обороты. Э. Фёрстеманн, Р. Уилсон и некоторые другие астрономы пытались интерпретировать отдельные таблицы из Дрезденского кодекса как расчеты, связанные с Марсом, Юпитером и Сатурном. Однако их выводы не совпадают между собой, и поэтому мы отвергаем их точку зрения. Тому же Дж. Типлу, который с большим усердием изучил астрономические записи в кодексах и надписях на монументах, удалось доказать наличие таких расчетов.

Из некоторых сообщений в исторических источниках видно, что майя интересовались многими звездами и созвездиями. Среди них Полярная звезда, называемая Шаман Эк – «Великая звезда», которая у майя, как и у народов Старого Света, была путеводной звездой путешественников и странствующих торговцев. Плеяды, которые они называли Цаб – «Бубенчики», так как в их контурах находили определенное сходство с погремушками хвоста гремучей змеи; Близнецы назывались ими Ак – «Черепаха», возможно, также из-за сходства их очертаний.

Высказывалось мнение, что, возможно, майя имели некоторое представление о зодиаке и прибегали к нему в астрологической практике; некоторые представления о нем, возможно, отражены на страницах 23-й и 24-й Парижского кодекса в виде нескольких фигур животных, свисающих с неба.

Изучение таблицы, расположенной на страницах 51-58-й Дрезденского кодекса, проведенное учеными-астрономами, показало, что речь идет о записи 405 последовательных лунных месяцев, расположенных в 69 группах из 5—6 лунных месяцев каждая и охватывающих период в 33 года. По мнению некоторых ученых, порядок этих групп предполагает намерение составить таблицу эклиптических периодов. Типл считает, что эта таблица является непросто записью затмений, случившихся ко времени выработки кодекса, а представляет собой предсказание возможных затмений.

При сравнении таблицы майя со списком затмений Оппольцера видно, что разница в датах затмений никогда не превышает одних суток, кроме единственного случая, когда, вероятно, Оппольцер не отметил затмение, которое, видимо, не было полным ни в одной части земного шара. Из 69 затмений, объявленных в кодексе, лишь 18 могли наблюдаться с территории майя, но факт составления таблицы предсказаний, видимо, указывает на то, что астрономы майя заметили, что траектории Солнца и Луны пересекались в небе два раза в год, и, возможно, интуитивно полагали, что временное затемнение светила в определенные даты было связано с этим пересечением.

Подводя итоги, мы можем повторить слова Дж. Типла о достижениях древних майя на поприще астрономии, в которых просвечивает его легкая ирония по отношению как к майя, так и к обитателям Старого Света: «Этот аппарат астрономических сведений, пожалуй, слишком необычен для того, чтобы им обладали 1000 или 1500 лет назад какие-то дикие индейцы, целиком изолированные от цивилизаций Старого Света; по правде говоря, возможно, это было что-то более передовое, чем то, что имели в это время наши благородные предки».

Свойственные земледельческим народам потребности предопределяют, что в ходе своего культурного развития они вынуждены изобрести или заимствовать календарную систему. Исходя из периодичности земледельческих циклов и желая точно знать время, когда следует сеять, чтобы воспользоваться сезоном дождей, люди с давних времен вели наблюдения за небесными светилами. Майя, когда закладывали начала собственной культуры, четко отличавшейся от остальных мезоамериканских культур, унаследовали календарные знания, приобретенные другими народами за несколько веков до этого, и дополнили их новыми идеями и изобретениями, разработав таким образом весьма сложную календарную систему.

Строители Монте-Альбана и так называемые ольмеки с побережья Веракруса и Табаско записывали на камне даты, которые позволяют утверждать, что между 500 г. до н. э. и началом нашей эры использовались два календаря, воспринятых майя в конце III в. н. э., а именно календарь в 260 дней и другой – в 365 дней.

Ниже мы кратко расскажем о различных механизмах, составляющих систему вычисления времени у майя: о календарях в 260 и 365 дней, «календарном круге», «дополнительной серии», «лунном счете», ритуальных циклах «девяти господ» и 819 дней, «Длинном счете», «финалах периодов» и «Коротком счете».

Можно предположить, что первым календарем, изобретенным мезоамериканскими народами, был лунный, поскольку фазы нашего спутника довольно легко наблюдаемы. Однако ни в ольмекских, ни в сапотекских надписях нет ни малейшего следа его использования. Наоборот, видимо, с древнейших времен использовался календарь в 260 дней. Как известно, этот календарь является результатом комбинаций 20 названий и числительных от 1 до 13. Значения названий в различных культурах частично совпадают и охватывают названия животных (ягуар, змея, собака, обезьяна, ящерица, кролик, олень, орел), растений (цветок – без уточнения, маис, сорняк), явления природы (ветер, ночь, дождь, землетрясение, смерть) и некоторые материальные предметы (дом, кремневый нож). Если сравнить, например, ритуальный календарь ацтеков и так называемый Цолькин майя, видно, что приблизительно половина названий у них совпадает. Неоднократно предпринимались тщетные попытки объяснить этот календарь в рамках какого-то природного цикла. Например, упоминалось возделывание маиса (от момента подготовки земли посредством выжигания до окончания сбора урожая) или период беременности женщин.

Существовала также идея приписать этому календарю астрономическое происхождение. Типл после утверждения о том, что «числа 13, 20 и 260 целиком произвольны, поскольку не имеют связи ни с каким природным явлением», заявляет, «что два Цолькина (520 дней) почти равны трем эклиптическим периодам», но считает это совпадение случайным.

На самом деле, функция этого календаря была исключительно «астрологической», хотя движение светил не повлияло, видимо, на его создание. Им манипулировали жрецы, обращаясь к нему, чтобы дать новорожденному его первое имя – имя соответствующего дня – и установить то, что сейчас назвали бы его гороскопом. Некоторые книги «Чилам-Балам» содержат предсказания, связанные с каждым из 20 дней, следующих друг за другом с различными числами, пока не завершится весь цикл вынашивания ребенка. Таким образом, как бы предсказывался характер еще не родившегося человека: он будет мудрым, убийцей, плохим, назойливым, бесчестным, мучителем своих детей и жены, прелюбодеем, глупым, разумным, щедрым, вором, отважным, мечтательным, благородным, нерешительным, похотливым и т. д. Кроме того, от дня рождения зависело, будет ли благоприятным будущее человека или нет. Поскольку большая часть дней оказывалась неблагоприятной, при желании можно было договориться со жрецами, чтобы они фиксировали не день рождения, а день принесения ребенка в храм.

Солнечный календарь – из 365 дней, или Хааб, – астрономического характера. Он связан с земледельческими работами, то есть он изобретен оседлыми земледельческими народами. Наблюдение за восходом Солнца на горизонте, за смещением точки восхода с севера на юг, а затем обратно, за летним и зимним солнцестоянием позволило уточнить длительность солнечного цикла. Исходя из 365 дней, протекающих между двумя последовательными повторениями одного и того же крайнего положения точки восхода Солнца, древние мезоамериканцы изобрели гораздо более логичное деление этого промежутка времени, чем наше: 18 месяцев по 20 дней и еще 5 «лишних» дней, считавшихся неблагоприятными, вместо наших месяцев из 30 и 31 дня, которые должны чередоваться, но не делают этого два раза в год, и одного странного месяца из 28 дней, который каждые четыре года имеет 29 дней.

Майя знали, что длительность солнечного цикла была больше 365 дней, но не уточняли свой календарь посредством добавления одного дня каждые четыре года. В момент регистрации даты в какой-либо надписи они объясняли, что к этой дате нужно добавить определенное количество лет, месяцев и дней, чтобы компенсировать ежегодное накопление доли дня, не учтенное с даты, когда был изобретен календарь, до этого момента («вторичная серия»). Согласно подсчетам специалистов, коррекция календаря, сделанная майя, была на одну десятитысячную долю дня в год точнее, чем коррекция нашего календаря с добавлением високосного месяца.

Мудрецы майя заметили, что можно совместить религиозный календарь из 260 дней и светский из 365, так как 73 Цолькина (260 х 73) давали то же число дней, что и 52 светских года (365x52), или 18 980 дней. Нужно было, чтобы истек этот период для того, чтобы соответствие между определенным днем Цолькина и определенным днем в одном из месяцев Хааба повторилось. Название, которое было у этого периода, неизвестно, но мы, майянисты, называем его «календарным колесом». Другие мезоамериканские народы, в том числе ацтеки, считали его своим наибольшим циклом, полагая, что, когда этот цикл закончится, может наступить конец света.