Полная версия

Календари и кодексы майя

Но сами майя имели относительно времени представление, весьма отличающееся от короткого периода из 52 лет. Они могли вообразить циклы в тысячи и миллионы лет благодаря использованию системы, которую мы называем «Длинным счетом». Возможно, что эту систему они унаследовали от других, так как на стеле «С» из Трес-Сапотес в ольмекской зоне отмечена дата «Длинного счета», которая более чем на три века предшествует дате на самой древней стеле майя (стела 29 из Тикаля), имеющей ту же форму записи времени.

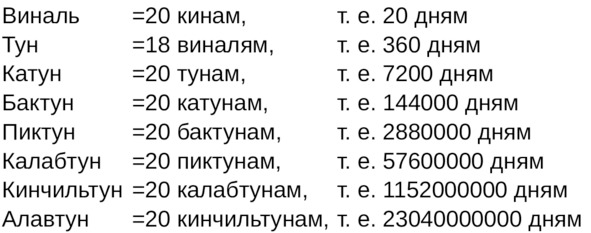

«Длинный счет» образован серией временных циклов, основной единицей которой является, естественно, день (кин).

Алавтун включает в себя приблизительно 63 млн. лет. Ясно, что его использование могло относиться лишь к мифологическим периодам. Все даты, записанные «Длинным счетом», соотносятся с датой-эрой, отмечающей начало календаря. При наиболее общепринятой исследователями корреляции этого календаря с нашим она будет соответствовать 12 августа 3113 г. до н.э. (13.0.0.0.0, 4 Ахав 8 Кумху) (См.: Кнорозов Ю. В. Комментарии к Диего де Ланда. Сообщение о делах в Юкатане. М. -Л., 1955, с. 73- 75). В надписях «начальные серии» (этим термином обозначаются часто даты «Длинного счета» из-за их положения в начале иероглифического текста на памятниках) обычно не отмечают периоды большие, чем бактун.

За «начальной серией» обычно следует различное количество иероглифов (максимально восемь), составляющее то, что мы обычно называем «дополнительной серией» и обозначаем следующими буквами: G, F, Е, D, С, X, В, А. Они представлены в указанном порядке, хотя иногда некоторой части их может и не хватать. «Дополнительная серия» включает ритуальный цикл и «лунный счет».

Иероглиф G, имеющий девять форм (с некоторыми вариантами каждая из них), которые называются G1, G2, G3, …, G9, соответствует ночному божеству, покровительствующему записываемому дню. Эта серия из девяти символов должна быть эквивалентом серии из девяти божеств, сопровождающих дни в мексиканских календарях. Как полагают некоторые ученые, эти божества являются «Девятью владыками ночи». Каждое божество влияет на предсказания, связанные с его днем. Девять знаков следуют один за другим, в одном и том же порядке и без перерыва – как семь названий дней нашей недели. Не известно точное значение иероглифа F, который следует непосредственно за G и часто с ним сливается. Вероятно, они дополняют друг друга, чтобы уточнить значение функции ночного «сопровождающего» (А. Касо называет его «сопровождаемым») каждого дня.

«Лунный счет» выражается посредством нескольких знаков, из которых с уверенностью интерпретируется значение главных. Говоря об астрономических знаниях майя, мы напоминали, что, согласно таблицам Дрезденского кодекса, промежуток времени между двумя последующими новолуниями был определен ими в 29,53086 дня. Эту свою оценку мы вывели уже в наши дни, но на практике подсчет лунного цикла производился очень просто. Поскольку его длительность немногим более 29 с половиной дней, майя чередовали месяцы с 29 и 30 днями, а когда они видели, что высчитанная дата не совпадала с реальной фазой Луны, они ставили подряд два месяца по 30 дней. «Лунная серия» записывалась следующим образом: иероглиф D использовался с коэффициентом до 19, пока возраст Луны в пределах текущего месяца не достигал 20, затем вместо него использовался иероглиф Е с коэффициентом от 0 до 9 для величины, большей 20 дней. Знаком С (возможное числовое значение от 2 до 6) указывались лунные месяцы, истекшие в полугодии, так как лунный год был разделен на два полугодия и каждый месяц отсчитывался начиная с новолуния. Иероглиф А (с числовым значением от 9 до 10) служил для указания, имеет ли данный месяц 29 или 30 дней. Что касается иероглифов X и В, представляется несомненным, что они связаны с «лунным счетом», но их специфическое значение неизвестно.

Э. Томпсон, проанализировав многие памятники с иероглифическими надписями, признал наличие ритуального цикла из 819 дней: Происхождение этого цикла можно связать с верой майя в семь земных божеств, девять божеств подземного мира и 13 небесных божеств. Если перемножить эти цифры (7x9x13), то получится «819. Этот цикл мог служить для определения совместных влияний божеств в данный день.

Даты, отмеченные на монументах, могут быть представлены в укороченной форме «Длинного счета». Эти даты известны как «финалы периодов». Когда указано, что речь идет о конце катуна, числительное которого упомянуто, и что его сопровождает «календарное колесо» записанного дня, то ясно, что такая дата наступит только после того, как пройдут 949 бактунов, то есть около 375 тыс. лет. Если в дате окончания катуна не уточняется его число, то есть его положение в «Длинном счете», повтор будет через 949 катунов, то есть приблизительно 19 тыс. лет. Как можно оценить, эти даты окончания периодов, хотя и укороченные, обладают большой точностью для размещения событий в рамках истории древних майя.

В конце IX в. отмечаются самые поздние даты по системе «Длинного счета». С этого времени начинается закат культуры майя в центральной зоне и вторжение иностранных захватчиков. Теряются многие знания, относящиеся к сложной календарной системе. Мы не имеем записей дат в течение почти шести веков, хотя жрецы майя продолжали подсчитывать прохождение времени в очень укороченной форме, как об этом говорят книги «Чилам-Балам», сообщения Ланды и другие документы XVI в. Мы называем «Коротким счетом» систему, которую майя называли. У Кахлай Катуноб, то есть «счет катунов». Катунический цикл, или «колесо», состоял лишь из 13 катунов, в силу чего определенная дата повторялась по истечении этой серии из 13 катунов, или немногим более 256 лет. Катун именовался по дню Ахав, в котором он заканчивался.

«Длинный счет» перестал использоваться за несколько веков до испанской конкисты, что затруднило возможность точно соотнести календарь майя с нашим временем. В самом деле, некоторые факты, упомянутые в «Сообщении» Ланды и в других колониальных документах, связаны с датами майя в рамках системы «Короткого счета», а в некоторых случаях упоминается христианский год. Кроме того, определенные противоречия в некоторых источниках еще более затрудняют решение проблемы. Было предложено несколько корреляций между двумя календарями.

Наиболее широко используется майянистами до настоящего времени корреляция, учитывающая исторические данные и возможные астрономические ассоциации. Система была предложена Гудмэном, а затем усовершенствована Мартинесом Эрнандесом, и довел ее до окончательного вида Э. Томпсон. Однако другие исследователи предпочитают ту систему, которую поначалу предложил С. Г. Морли и позднее развил Спинден.

Сложность календаря майя, его невероятная точность, его возможность считать на тысячи и миллионы лет в прошлое, привели исследователей к заключению, что они имеют перед собой изобретение, уникальное в истории народов.

В начале века Чарльз Баудич, изучая надпись на стеле №1 из Йашчилана, высказал догадку, что ее содержание должно быть историческим и что в надписи приведены данные о жизни изображенного там персонажа – дата рождения, восхождение на трон и другие очень важные этапы его правления. С. Г. Морли со своей стороны, когда начинал дешифровывать надписи майя, считал, что их содержание было главным образом историческим и что большая часть дат должна соответствовать реальным фактам. Однако, сумев дешифровать лишь календарные даты, он круто изменил свое мнение, утверждая, что надписи майя никогда не сообщали об исторических событиях. В Дрезденском и Мадридском кодексах Ицамна изображен в виде двуглавой змеи, так же, как и на монументах Паленке (панель из «Храма Креста», могильная плита в «Храме Надписей»). На классических монументах Копана, Йашчилана и Наранхо встречается геометрическая стилизация этих же двуглавых змей, известная как «ритуальная полоса», по которой отличают важных персон. По мнению Э. Томпсона, изображениями Ицамны являлись также полосы со знаками небесных тел (Солнца, Луны, Венеры и, возможно, других планет), обрамляющие фигуры людей или сцены, вылепленные на нескольких зданиях Паленке. Каждое такое обрамление должно было, во-первых, символизировать идею неразделимости земли и небес, а во-вторых, ограничивать квадратное помещение «дома игуан». Тот же автор рассматривает двуглавого ящера алтаря Копана как натуралистическое изображение Ицамны, считая ящера разновидностью игуаны.

Ицамне приписывались многочисленные свойства, поэтому к нему часто обращались по различным поводам – и чтобы предотвратить коллективные бедствия, например засуху, и чтобы испросить хорошего здоровья. В колониальных источниках этот бог называется многими именами, отражающими его универсальные функции.

Небесный пантеон майя включал и других Богов, о которых не всегда можно с точностью сказать, почитались ли они правящим классом или народом в целом. Один из них – Бог Чикчан, покровитель числительного «9», иероглиф которого изображает молодого человека (в кодексах он представлен также как женщина) с чертами, свойственными кошачьим (пятна у рта, усы ягуара). Это божество ассоциировалось с дождем, то есть оно было родственным Чаакообам или подчинялось им. Поэтому скорее всего его культ был народным, как им до сих пор остается культ богов Чикчанов – змей, вызывающих дожди, согласно верованиям чорти.

С большей уверенностью можно считать божеством, почитаемым жреческим классом, Лахун Чана (Бог неба), который олицетворял планету Венеру. Похоже, что в действительности было пять богов, соответствующих Венере, и Лахун Чан был лишь одним из них. В Дрезденском кодексе это божество связано с таблицами, касающимися Венеры, когда, по Э. Томпсону, она вновь показывается на небе после нижнего сопряжения с Солнцем. Божество изображено агрессивным существом, вооруженным дротиком и щитом; его жертвы – Боги К и Е, ягуар и черепаха, приносящие благополучие человеку, которому угрожает появление Венеры, выходящей из мира мертвых; сопутствующий иероглифический текст включает, согласно Э. Томпсону, неблагоприятные предсказания.

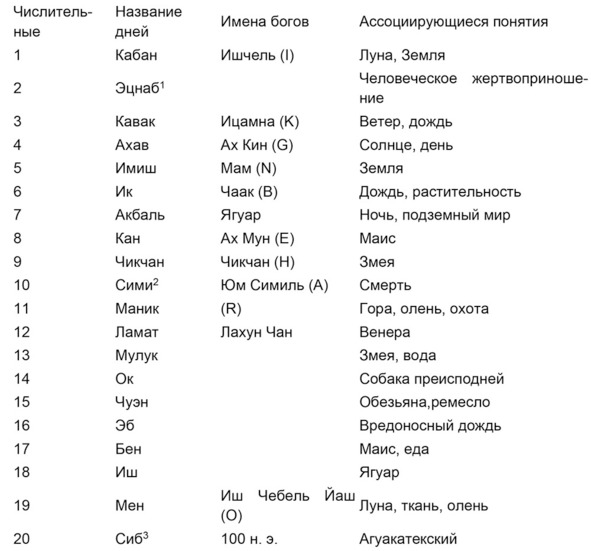

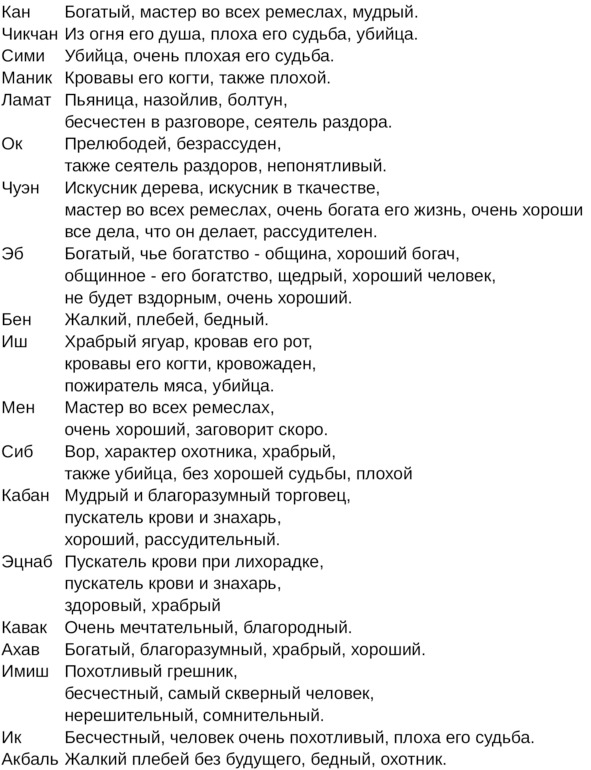

Согласно верованиям майя, влияние дней ритуального календаря сказывалось на судьбе не только отдельной личности, но и коллектива людей, то есть одни знаки были благоприятны, а другие, наоборот, опасны для определенных занятий. Кроме того, жрец, занимавшийся этими предсказаниями, учитывал влияние – хорошее, плохое или индифферентное – числительного, сопровождавшего каждый день, которое в зависимости от обстоятельств могло бы изменить (в лучшую или худшую сторону) судьбу, зависящую от названия дня.

Таблица 1 составлена по Э. Томпсону:

(У Ю. В. Кнорозова соответственно: 1 – Эсаноб, 2 – Кими, 3 – Киб)

Многие, если не все скульптуры раскрашивались в различные цвета; следы такой росписи иногда встречаются до сих пор.

Александр Веретенников [124]. Немногим более десяти лет назад – 12 октября 1992 года – на планете Земля была отмечена одна из знаменательнейших дат в истории человечества – 500-летие открытия Америки. Существует множество гипотез о том, когда в Западном полушарии, в Северной и Южной Америке, на многочисленных островах появился человек и когда люди пришли на Американский континент. Вот уже пятое столетие (начиная с XVI века) ученые мужи ведут споры по этому вопросу. В многочисленных исследованиях на эту тему среди первых жителей Америки называют выходцев с Канарских островов, финикийцев и карфагенян, древних греков и римлян, евреев, испанцев, египтян и вавилонян, китайцев и даже татар и скифов. Во многих первых европейских документальных и литературных источниках указывалось на то, что индейцы краснокожие. На самом деле это не соответствует истине. Кожа у представителей всевозможных индейских племен скорее желто-коричневая. По мнению современных исследователей, название «краснокожие» им дали первые белые поселенцы. Возникло оно не случайно. У североамериканских индейцев когда-то был распространен обычай в торжественных случаях натирать себе лицо и тело красной охрой. Поэтому европейцы и прозвали их краснокожими.

В настоящее время антропологи выделяют три основные группы индейцев – североамериканскую, южноамериканскую и центральноамериканскую, представители которых различаются между собой по росту, цвету кожи и другим признакам. Ко времени появления испанских каравелл под командованием Христофора Колумба у восточного побережья Нового Света (октябрь 1492 года) Северная и Южная Америка, включая острова Вест-Индии, была населена множеством племен и народностей. С легкой руки прославленного мореплавателя, предполагавшего, что он открыл новые земли Индии, их стали именовать индейцами. Эти племена находились на разных уровнях развития. По мнению большинства исследователей, до европейского завоевания самые развитые цивилизации Западного полушария сложились в Мезоамерике и в Андах. Термин «Мезоамерика» был введен в 40-х годах XX столетия германским ученым Паулем Киргофом. С тех пор в археологии так обозначают географический регион, включающий в себя Мексику и большую часть Центральной Америки (до полуострова Никойя в Коста-Рике). Именно эта территория ко времени открытия ее европейцами была заселена множеством индейских племен и являла собой пеструю картину культур, которые они представляли. По верному определению чешского американиста Милослава Стингла, «культуры эти находились на различных ступенях развития родового общества, и общие закономерности эволюции, свойственные первобытно-общинной формации, проявлялись здесь во множестве местных вариантов и форм». К наиболее ярким и развитым цивилизациям Древней Америки (доколумбового периода) ученые относят такие культуры, как ольмекская, теотихуаканская, майяская, тольтекская и ацтекская.

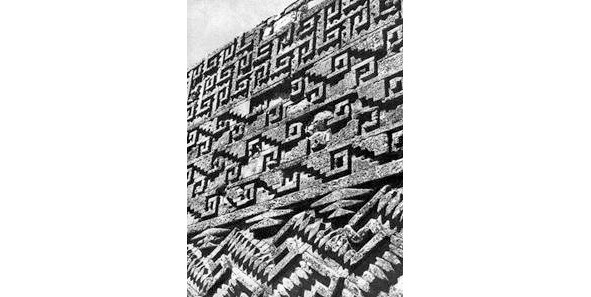

Рис. 7. Фрагмент стены Дворца Правителя в Митле [124]

Величественность пропорций, избранная мастером, лишь подтверждает высокий класс и уверенную технику исполнения. Ученых поразил тот факт, что ни в одном из этих ольмекских городов, а точнее, мест, где проводились культовые ритуалы, не было своего камня. Поэтому остатков храмов и дворцов в них не обнаружено. Большинство археологов пришло к мнению, что ольмеки доставляли базальт (твердая порода вулканического происхождения) для изготовления гигантских голов, больших саркофагов и алтарей, а также каменных стел из чрезвычайно отдаленных пунктов. Лишь спустя некоторое время исследователи выяснили, что строительный материал вырубался ольмеками в виде плит весом от 20 до 60 т из массы застывшего вулкана, который известен в наши дни под названием Сан-Мартин-Пахапан.

Диего де Ланда [125]. Слово «майя» впервые встречается у Бартоломе Колумба при описании им встречи Христофора Колумба в последнее путешествие с торговым каноэ «из провинции, называемой Майям». По «Сообщениям из Юкатана», индейцев провинции Купуль и Кочвах прежде презрительно называли «ах-майя», как людей «подлых» и «несообразительных». Это прозвище было дано им индейцами провинции Чик'инчель.

Они руководствовались ночью, чтобы узнать время, Венерой, Плеядами и Близнецами. Днём они ориентировались по полдню и имели названия отдельных частей дня от восхода до заката, по которым они рассчитывали и регулировали свои работы.

Их год, совершенно как наш, состоит из 365 дней и 6 часов; они делят его на месяцы двумя способами: одни месяцы по 30 дней, которые называются у, что значит «Луна»; их они считали от появления новой Луны до исчезновения.

Другой род месяцев имел по 20 дней, и их они называют виналь-хун-эк'ех. Этих месяцев целый год имеет 18 и ещё 5 дней и 6 часов. Из этих 6 часов образуется каждые четыре года один день, и таким образом они имели через четыре года один год в 366 дней.

Для этих 360 дней у них есть 20 букв, или знаков, которыми их обозначают, оставляя без названия остальные пять, потому что они их считают роковыми и плохими. Это следующие буквы, и каждая из них будет иметь сверху своё название, как слышится, записанное нашими буквами.

Индейцы считают по пятёркам, а из четырех пятёрок получается двадцать. Таким образом, из знаков, которых 20, они выбирают первые в четырех пятёрках, составляющих 20, и каждый из них служит в течение одного года, чтобы начинать все первые дни 20-дневных месяцев, подобно тому, как у нас употребляются наши воскресные буквы.

Среди множества Богов, которых почитал этот народ, они почитали четырех, называя каждого из них Бакаб. Они, как говорили, были четырьмя братьями, которых бог поместил, когда сотворил мир, в четырех частях его, для поддерживания неба, чтобы не упало. Говорили также об этих Бакабах, что они спаслись, когда мир был разрушен потопом. Каждому из них дают другие имена и вместе с ними приписывают ему часть света, где бог определил ему место, чтобы поддерживать небо, и присваивают одну из четырех воскресных букв ему и части света, где он находится. У них отмечены бедствия и счастливые события, которые, как они говорили, должны случиться в год каждого из них, обозначенный соответствующими буквами.

Индейцы имели не только исчисление года и месяцев, как было сказано и обозначено прежде, но имели и определённый способ считать своё время и свои дела веками, которые у них были по двадцать лет, считая тринадцать двадцатилетий посредством одной из двадцати букв месяцев, которую они называют Ахау, не по порядку, а с чередованием. Они называют их на своём языке К'атунами, и посредством их они имели удивительный счёт своих веков. Поэтому было легко старику, о котором я уже сказал, вспоминать о трех столетиях, руководствуясь ими. Если бы я не знал об этом их счёте, я не поверил бы, что можно вспоминать о таком времени.

Тот, кто установил исчисление К'атунов, если он был демон, то сделал это, как обычно, устроив их в свою честь. Если это был человек, он, очевидно, был большим идолопоклонником, ибо к этим своим К'атунам прибавил все главные обманы, предвещания и ложь, которыми этот народ по своему убожеству был целиком обольщён. Это была наука, которой они верили больше всего и которую считали высшей; в ней не все жрецы умели разобраться.

Порядок, который они имели, чтобы считать свои события и делать предсказания по этому исчислению, требовал, чтобы у них стояли в храме два идола, посвящённые двум из этих букв. И так как эта страна, хотя она и хороша, не такова сейчас, какой была, кажется, во времена процветания, когда в ней было построено столько замечательных зданий, несмотря на отсутствие в ней какого-либо рода металла для их обработки, я приведу здесь соображения, которые слышал от тех, кто их видел. По этим соображениям, жители должны были подчиняться некоторым сеньорам, любителям давать им много работы, которые заставляли их работать на этом строительстве; или, будучи большими почитателями своих идолов, они выделялись из общины для строительства их храмов; или по каким-либо причинам они меняли поселения и там, где жили, строили всегда заново свои храмы, и святилища, и дома для сеньоров, по их обычаю, а сами всегда жили в домах из дерева, крытых соломой; или же сильно располагало наличие в этой стране камня, извести и особой белой земли, превосходной для построек; это и дало им повод соорудить столько зданий, что те, кто их не видел, считают баснями разговоры о них.

Эта страна имеет какой-то секрет, до сих пор неразгаданный и недоступный также и местным людям нашего времени. Ибо говорить, что их построили другие народы, подчинив индейцев, неправильно, так как есть признаки, что эти здания были построены народом индейским и не носящим одежды; это видно в одной из имеющихся там многих очень больших построек; на стенах её бастионов ещё сохраняются изображения обнажённых людей, прикрытых длинными поясами, которые называют на их языке эш, и с другими отличительными знаками, которые носят индейцы нашего времени. Все сделано из очень прочного раствора. Когда я жил там, нашёлся в одном здании, которое мы снесли, большой сосуд с тремя ручками, расписанный снаружи в серебристые цвета. Внутри него был пепел сожжённого тела, среди которого мы нашли три куска хорошего камня того рода, что индейцы теперь употребляют в качестве монеты. Все это показывает, что строителями зданий были индейцы.

Если это были индейцы, то они значительно превосходили современных и были людьми гораздо более рослыми и сильными. Это ещё лучше видно в Исамале, в другой части страны, по наполовину выступающим скульптурам, которые, как я сказал, имеются на бастионах до сих пор, сделанные из раствора, и изображают рослых людей; и концы рук и ног человека, пепел которого был в сосуде, найденном нами в здании, сохранились удивительным образом после сожжения и были очень большие. Это видно также по ступенькам лестниц в зданиях; некоторые больше двух добрых пядей в высоту, и это здесь только, в Исамале и Мериде.

Ростислав Васильевич Кинжалов [126]. Как было видно из предшествующего обзора, археологические источники по древней истории майя еще не могут дать полную картину исторического и культурного развития. Не лучше обстоит дело и с письменными источниками по интересующему нас периоду. Свой обзор мы начнем с низменности, т. е. с северного и центрального районов, так как на материалах оттуда легче установить их специфику и имеющиеся закономерности.

В настоящее время известно более 5000 иероглифических надписей майя. Обычно все они формально делятся на три разные по количеству группы (J. E. S. Thompson, 1965). К первой относятся тексты, вырезанные на монументальных скульптурных памятниках (стелах, алтарях, рельефах, колоннах, тронах, притолоках, отметках из стадионов для игры в мяч, статуях, мифологических чудовищах и др.). Особый подраздел этой группы составляют надписи, вылепленные или гравированные (чаще всего детали архитектурных сооружений: лестницы, балюстрады, кровельные гребни). Надписи, выполненные красками на стенах, керамических сосудах и на бумаге (рукописи), составляют вторую группу. Наконец, к третьей относятся надписи (обычно краткие) на предметах прикладного искусства из кости, раковин, полудрагоценных и поделочных камней, металла (очень редко).

Это деление, конечно, абсолютно условно и ни в коей мере не отражает главного, а именно содержания надписей. Попытка классифицировать их по этому принципу была сделана Ю. В. Кнорозовым. Он делит надписи на юбилейные (с кратным количеством к'атунов – двадцатилетних периодов), победные, ритуальные и строительные. «Разумеется, – добавляет он, – Содержание надписей майя не исчерпывается этими четырьмя типами и многие надписи к ним не относятся» (Кнорозов, 1963, стр. 215). К сожалению, до сих пор никем не была сделана попытка собрать все памятники майяской эпиграфики воедино, т. е. составить Corpus inscriptionum Mayarum. Более того, далеко не все надписи опубликованы полностью; ученые, занимавшиеся календарем, часто приводили в своих работах лишь дату, лишая тем самым других исследователей возможности изучать более важную, смысловую часть надписи. В Латинской Америке первым человеком, опознавшим иероглифическое письмо майя как самостоятельную, отличающуюся от пиктографии ацтеков письменную систему и приписавшим ее майя, был полковник Хуан Галиндо (его рапорт о посещении Копана; Morley, 1920, Арр. XI).

То же мнение было затем высказано и Д. Л. Стивенсом. В дальнейшем при постепенном накоплении эпиграфического материала из майяских городов это утверждение завоевало всеобщее признание, а после опубликования Брассером де Бурбуром выдержки из рукописи Диэго де Ланды, где были приведены образцы майяских иероглифов, превратилось в аксиому.

Первые попытки расшифровки письменности майя были сделаны, однако, не на материале надписей, а на трех случайно сохранившихся майяских рукописях. История их в точности неизвестна, но можно с определенной уверенностью полагать, что все они попали в Европу в качестве индейских раритетов, посланных Карлу V, королю Испании. Одна из них впоследствии (в 1739 г.) была обнаружена в Вене, откуда была передана Дрезденской библиотеке, вторая находится в Париже, третья – в Мадриде. По месту своего последнего хранения они и получили свое наименование [29]. Сначала была определена цифровая и календарная системы майя, затем появились первые попытки расшифровки содержания [30]. Подлинное же изучение эпиграфических сокровищ майя началось только с появлением работ Ю. В. Кнорозова, который «повернул ключ в заржавленном столетиями замке двери, скрывавшей от нас познание». Результаты многолетних исследований (Кнорозов, 1952, 1955а, 19556, 1955в, 1957, 1963, 1964; Knorozov, 1956, 1958, 1959) были обобщены Ю. В. Кнорозовым в капитальной монографии по письменности майя, вышедшей в 1963 г.