Полная версия

Благословенно МВИЗРУ ПВО. Книга четвёртая

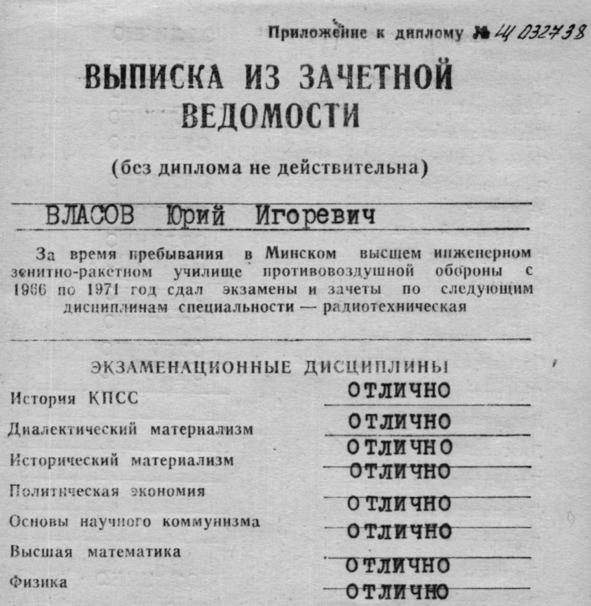

В результате, на экзамены по общественным дисциплинам ходил с трепетом. Особенно неистовствовал преподаватель по философии, подполковник Николай Карлович Свобода.

Рассказывали, что он из латышей и когда пришёл в училище, то на сессии в одной из курсантских групп поставил 15 двоек. К нашему приходу он уже обтесался, но всё равно ставил оценки строго, без всяких поблажек, не шёл на сговор со своей совестью. Нужно сказать, что методистом он был хорошим, лекции читал без всяких отступлений от темы, давал возможность всё записать. На практических занятиях любил, чтобы ему давали чёткие ответы на поставленный вопрос, без всякой словесной шелухи и демагогии.

Я понял его требования. На семинарах и на экзаменах старался быть чётким. В начале, называл тему, тезисно раскрывал её, а затем начинал раскрывать каждый тезис. После раскрытия второго, третьего тезиса, он, как правило, меня останавливал, ставя желаемую пятёрку. Кроме того, он требовал чёткого знания первоисточников марксизма-ленинизма.

Изучать и конспектировать их, было не просто. Ведь нужно было не пересказывать их, а уловить в них суть. Мои конспекты по первоисточникам пользовались большим спросом. Не все любили корпеть над их изучением и конспектированием.

Готовясь к экзамену по философии, я, после изучения очередного вопроса, на четвертушке листа старался тезисно его сформулировать. Утром, перед экзаменом, быстро пробегал все свои листки. В памяти возникала чёткая картина по каждому вопросу.

Однажды был свидетелем, как не просто некоторым слушателям давался экзамен Николаю Карловичу. Я уже подготовился отвечать по своему билету и сидел, слушая ответ Виталия Куликова. Вдруг в кабинет вошёл начальник курса подполковник Гаврюсев и поинтересовался:

– Как идёт сдача экзамена?

– Утром я уже поставил одну двойку и вот очередной товарищ отвечает на двойку, – заключил Николай Карлович.

– Как!? – взорвался Куликов.

– Вы говорите уже 10 минут, а по сути вопроса вы ещё ничего не сказали.

– Но, я учил.

– Но ничего же не сказали по сути вопроса.

– Но, я учил.

Бедный, Витя, далее стал что-то лепетать по сути вопроса и ушёл с экзамена с желаемой тройкой.

Подполковник Свобода, по моему мнению, был трагической личностью. Не нужны были в наше время, да и сейчас тоже, честные люди. Его не любили ни курсанты, ни слушатели, ни коллеги по кафедре, ни начальство. Вскоре его не стало в училище. Спустя несколько лет после выпуска я встретил Николая Карловича на Комаровском рынке в Минске. Он узнал меня, пошёл на разговор.

Вначале, в одном из институтов Минска, он готовил аспирантов и принимал у них экзамены. Порой к нему поступали просьбы поставить «нужному» человеку на экзамене по философии положительную оценку. Он не шёл против своей совести. И от него избавились.

– Сейчас я читаю лекции студентам и очень доволен своей работой.

Интересно и с отдачей преподавал основы научного коммунизма Николай Иванович Китаев. Он был по сравнению со Свободой более приземлённым, но так же требовал чёткости в ответах. Запомнился мне одна сдача ему экзамена. Я вытащил билет. Он меня спросил, ясны ли мне вопросы билета. Я сказал, что ясны. Он взял у меня зачетную книжку, поставил в ней пятёрку и отпустил с Богом.

Вскоре после выпуска он был в командировке в Калинине в ВКА ПВО, где мы с ним тепло встретились.

Запомнился на всю жизнь преподаватель по партполитработе и основам воинского воспитания полковник Морозов А. С. Он был политработником в войсках, затем стал преподавателем названного предмета в училище. Как методист он был никакой, тем более, что никакого учебника по названному предмету не было. Записать, что-либо связное по предмету было трудно. Он постоянно отвлекался от темы на свои войсковые воспоминания. Главное, на что он обращал внимание, чтобы мы были преданными партии и советскому правительству. На мою беду в 1970 году в Армении был посажен самолёт с американскими генералами. Вот что написано об этом сегодня в Интернете.

(Частыми стали нарушения в районе Закавказских республик, где границу охраняли 19-я Армия ПВО и 34-я Воздушная Армия.

Первой добычей 34-й ВА в 70-х годах стал самолет связи ВВС США типа Beechcraft U-8, который 21 октября 1970 г. пересек границу в Армении и углубился на советскую территорию. Вылетевшие на перехват истребители заставили нарушителя сесть на аэродроме г. Ленинакан. В американский экипаж входили: два генерала армии США Шерер и Мак-Куэрн, пилот самолета майор ВВС США Рассел и полковник армии Турции Денели все они были задержаны и после короткого расследования в ноябре того же года выданы властям США).

На очередной лекции полковник Морозов резюмировал, что это американские шпионы. По аудитории пронёсся смешок: «Да какие это шпионы?» «В газете „Правда“ написано, что шпионы, а в ней пишется только правда», – парировал полковник. Я по глупости своей возьми и ляпни: «А как же 37-й год?».

Кто сказал, он не заметил, но впредь на всех партийных собраниях в группах нашего курса подчёркивал это высказывание, искажая мою мысль. Это случилось и на собрании в нашей группе. Я не выдержал и выступил. Сказал, что вся моя служба свидетельствует, что я предан партии и советскому правительству, а в 1937 году «Правда» порой называла людей врагами народа. Позже выяснилось, что это не так.

В дальнейшем полковник Морозов об этом эпизоде не говорил, на экзамене меня не срезал. А на банкете, по случаю выпуска нас из училища, подошёл ко мне с бокалом, поздравил меня с успешным окончанием училища и сказал, что он никому об этом инциденте не доложил, и это позволило мне получить золотую медаль.

Что ж, были среди политработников порядочные люди.

Физическая подготовка

Большое внимание в училище отводилось физической подготовке. Ведь учились мы в рассвете физических сил. Мне, например, во время учёбы в училище было 26—31 год. Некоторые слушатели были на пару лет моложе или старше меня. Запомнились гимнастика, в том числе и силовые упражнения, кроссы, лыжи, преодоление полосы препятствий. При этом часто бывали различные зачёты с оценкой. И здесь я старался самостоятельно получить пятёрку.

Помню, нам нужно было сдавать силовые упражнения на перекладине. Это подъём силой, подъём переворотом, поднести прямые ноги к перекладине. На пятёрку нужно было сделать не менее 10 таких упражнений. Я знал, что выполнить это не смогу. Наш физорг группы Володя Беспалов заверял меня, что он поговорит с преподавателем и мне будет поставлена необходимая оценка. Я же не захотел идти на этот подлог и начал ежедневно ходить в спортзал тренироваться. Тренировки привели к тому, что когда устраивались между группами курса соревнования по количеству выполнения этих упражнений, то мне было доверено отстаивать честь группы.

В училище Володя Некрасов научил меня грамотно бегать на лыжах. Я полюбил их. И занимался лыжами до 60 лет.

С лыжами в училище связан интересный эпизод. Бегал я на лыжах на желаемую пятёрку. Но в 1969 году в училище на должность заместителя начальника училища был назначен генерал-майор Ф. М. Терехов.

С его приходом начали строиться в массовом порядке различные спортивные снаряды. Вся территория училища была заставлена перекладинами. Одновременно генерал считал, что каждый выпускник училища должен выполнять нормы Военного спортивного комплекса (ВСК) второй степени. За спортивные рвения генерала, он получил кличку «Пан спортсмен». Был тогда такой герой в юмористической телепередаче «Кабачок «13 стульев».

Всех нас, поголовно, заставляли писать соответствующие социалистические обязательства. Я, зная свои силы, долго не мог взять на себя такие обязательства. Но начальник курса настаивал, ведь ему нужно было отчитываться перед генералом. Норму ВСК-2 по лыжам я так и не смог выполнить. Начальник курса организовал дополнительные соревнования с такими отстающими, как я. Их было на курсе достаточно много.

Пробежать мы должны были 5 км. Я договорился со Славой Халитовым. Мы надели одинаковые номера. Я стартовал и вовремя финишировал, срезав дистанцию, а Слава проносил мой номер по трассе перед судьями. Начальник курса, почувствовав подвох, не засчитал мне этот результат. Я успокоился. Но начальник курса, видимо не смог отчитаться за свою работу. Он организовал новые соревнования. Так как дело шло к весне, и снег днём уже здорово подтаивал, соревнования были назначены на 7—30 утра. Мы со Славой сделали новый дубль. Наконец, начальник отстал от меня.

Научили ребята меня грамотно бросать гранату. Оказывается, ей нужно придавать инерцию не руки, а всего тела. В результате, граната у меня полетела до нужного зачётного рубежа.

Несколько раз в год нам устраивались кроссы на 1 или 3 км. Со времён детства и юности я постоянно тренировал себя в беге. Поэтому кроссы мне были не страшны.

Бегом для себя занимался до 60 лет. В этом находил какой-то кураж. Понял, что такое второе дыхание. Однажды, в возрасте около 50 лет, проверяя себя, провёл в беге около двух часов.

Интересно, было организована фиксация результатов кросса. Всем нам присваивались номера и выдавались соответствующие жетоны. Мы должны были на финише их опустить в ящик, который имел три задвижки. Судья на старте запускал секундомер. По истечению времени на отлично, задвигалась первая задвижка, на хорошо – вторая, на удовлетворительно – третья. Все остальные получали оценку неудовлетворительно. Я всегда успевал бросить свой жетон в первое отделение, на отличную оценку.

Больше всего на уроках физкультуры любили футбол. Играли с удовольствием, как малые дети. Из группы 26 человек создавались две команды. В одной команде игроки с нечётными номерами по журналу. В другой с чётными. Играли азартно, но без грубости. Я всегда играл в нападении. Мотаться (делать обводки) я особенно не умел. Но всегда мог умело распорядиться мячом в пределах штрафной площадки. Редко уходил с поля без забитого гола. Заметил, что ребята, умеющие и любящие мотаться, подходили с мячом к воротам без сил и лупили его, как правило, мимо ворот.

Наблюдая сегодняшний российский футбол, я вижу ту же картину. Бьют сильно, но не точно. Весь расчёт на теорию вероятности. Чем больше ударов в направлении ворот, тем больше вероятность, что какой-то мяч попадёт в них. Однажды меня взяли играть за команду учебной группы, но вскоре капитан заменил меня, заметив, что я не вступаю в силовую борьбу. Не хотел я калечиться.

Специализация

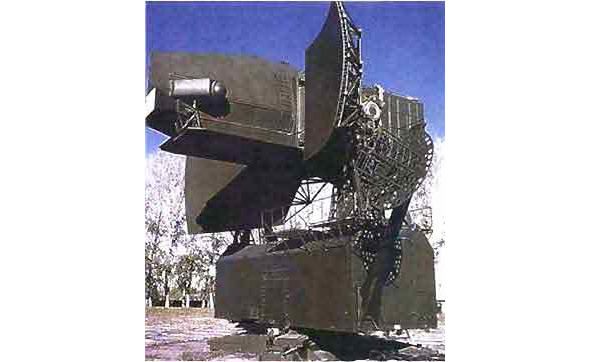

Учёба наша всё продолжалась. В течение трёх курсов обучения мы получили необходимые теоретические основы. С 4-го курса началась специализация, то есть изучение техники, которую мы, как инженеры, должны будем эксплуатировать в войсках. Наша учебная группа была определена на изучение радиолокатора подсвета цели (РПЦ) зенитной ракетной системы (ЗРС) дальнего действия С-200. В РПЦ входили антенный пост «К-1» и аппаратная кабина «К-2». Мы назывались локаторщиками.

Некоторые учебные группы изучали ракету, пусковую установку и кабину подготовки ракеты к старту «К-3». Эти группы назывались ракетчиками.

ЗРС С-200 из одного семейства с ЗРК С-75, на котором я служил. Обе они конструировались и разрабатывались в знаменитом КБ-1. По окончании МВИЗРУ я буду тесно сотрудничать с этим КБ, а по окончании военной службы даже несколько лет буду в нём работать.

ЗРС С-200 была новейшей нашей разработкой. Эскизный проект её был выпущен в начале 1960 года. В феврале 1967 года система была принята на вооружение. К чести училища, к началу нашего обучения в 1969 году система была развёрнута в учебных классах, был подготовлен квалифицированный преподавательский состав, который разработал соответствующие учебные пособия.

ЗРС С-200 имела существенные отличия от ЗРК С-75. Во-первых, в ней применялся не привычный импульсный сигнал, а непрерывный. Сопровождение цели осуществлялось по угловым координатам и скорости. Дальность цели определялась по данным целеуказания или, при необходимости, с помощью специальной модуляции сигнала.

За счёт допплеровской фильтрации сигнала РПЦ С-200 были не страшны пассивные помехи и отражения от земли. Назначением РПЦ С-200 были сопровождение цели и её подсвет для обеспечения работы головки самонаведения (ГСН) ракеты.

В РПЦ многие процессы боевой работы были автоматизированы. Для обеспечения этого имелась специализированная цифровая вычислительная машина (ЦВМ). За счёт мощного передающего сигнала и высокого коэффициента усиления антенны РПЦ ЗРС С-200, по сравнению С-75, обеспечивала большую дальность обнаружения и поражения целей. Дальность стрельбы С-200 по ТТЗ (тактико-техническое задание) должна была составлять 240 км. Печальная практика показала, что реальные возможности системы значительно выше.

(4 октября 2001 года самолёт Ту-154 авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс по маршруту Тель-Авив – Новосибирск, потерпел катастрофу над Чёрным морем. Согласно заключению Межгосударственного авиационного комитета, на высоте 11 тысяч метров самолет непреднамеренно сбила украинская зенитная ракета С-200, выпущенная в воздух в рамках проводившихся на Крымском полуострове военных учений. Все 66 пассажиров и 12 членов экипажа погибли.

Авиакатастрофа произошла за пределами номинальной дальности ракеты С-200. Координаты падения самолета находятся на расстоянии около 340 км от мыса Опук, где расположен полигон).

Занятия по технике проводились в специальных режимных корпусах, куда мы проходили по пропускам. Все записи мы делали в секретных тетрадях. Так же как и в ДВАРТУ в группе были назначены секретчики, которые перед началом занятий раздавали нам наши конспекты и учебные пособия.

Впредь самоподготовка проводилась организованно с 16 до 19 часов, в закреплённом за учебной группой классе, под надзором командира классного отделения.

Слушателям, которые к 4 курсу в общежитиях при училище получили комнаты для проживания, было хорошо. Они с 14—30, когда заканчивались занятия, до 16 часов успевали пообедать и немножко отдохнуть. Мы же, проживающие в городе, после обеда в училищной столовой, маялись в ожидании, когда начнётся самоподготовка.

Непривычно было то, что во время самоподготовки велась порой беспредметная болтовня, которая мешала сосредоточиться тем, кто желал серьёзно заниматься. Присутствие на самоподготовке было строго обязательным. Порой её посещал начальник курса, командир классного отделения должен был отчитаться за каждого отсутствующего слушателя. Уважительной причиной отсутствия на самоподготовке была работа на кафедре.

Работа на кафедре

Слушатели совместно с преподавателями и адъюнктами, пишущими диссертации, участвовали в проведении различных научных исследований. Они, с одной стороны, помогали преподавателям и адъюнктам остепениться, с другой стороны, вели разработку своих будущих курсовых и дипломных проектов, а порой и диссертаций.

Успешно работал на кафедре слушатель нашего курса, командир первой учебной группы Валентин Долгов. Кафедру возглавлял кандидат (позже доктор) технических наук, профессор Тимофей Иванович Шеломенцев. В 1969 году им была создана научная школа «Распознавание радиолокационных целей». Валентин пришёл в эту школу в начале её создания. Их работа была востребованной и результативной. По окончании училища Валентин остался работать на кафедре и вскоре стал кандидатом технических наук. В 1989 г. коллектив ученых данной научной школы, в том числе и Долгов, за разработку принципиально новых методов акустического и автоматического распознавания радиолокационных целей, удостоен Государственной премии СССР в области науки и техники.

С 1965 года в МВИРТУ существовала, созданная В. Я. Аверьяновым, научная школа «Теория и практика радиолокационного наблюдения. Разнесенные радиолокационные системы». Позже её возглавил А. Е. Охрименко. Под его руководством успешно работал на кафедре курсант Павел Алексеевич Созинов. Окончив в 1982 году училище с золотой медалью, он был распределён во 2ЦНИИ МО и попал в мою научную группу. Прибыл Павел в институт с большим заделом для будущей кандидатской диссертации. Вскоре он её написал и успешно защитил. Позже Павел написал и докторскую диссертацию. Научные успехи, деловая хватка, серьёзный подход Павла к порученному делу были замечены, он был приглашён на работу в Москву. Сегодня о Павле Созинове можно прочитать в Интернете.

(Павел Алексеевич Созинов – генеральный конструктор ОАО «Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО «Алмаз-Антей» имени академика А. А. Расплетина»; родился 26 октября 1959 г.; в 1982 г. окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище ПВО с золотой медалью; с 1982 по 2000 г. служил во 2-м ЦНИИ Министерства обороны РФ, закончил аспирантуру и докторантуру; с 2001 по 2002 г. – заместитель генерального директора по межсистемной интеграции ОАО «НПО «Алмаз» (ныне ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»); с 2002 по 2005 г. – заместитель генерального конструктора по НИОКР ОАО «НПО «Алмаз»; с 2005 г. по настоящее время – 1-й заместитель генерального конструктора – заместитель генерального директора по научно-техническому развитию ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»; с февраля 2011 г. – генеральный конструктор ГСКБ «Алмаз-Антей»; доктор технических наук, профессор; действительный член Академии военных наук; автор более 150 научных трудов по тематике ПВО, РЭБ и ПРО; имеет правительственные награды; Член Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ; Член Совета генеральных и главных конструкторов, ведущих ученых при Председателе Правительства РФ).

Приятно сознавать, что такие люди работали рядом с тобой. Но мы отвлеклись от темы разговора.

Выше я хотел сказать, что работа на кафедре, для многих курсантов и слушателей дала путёвку в науку. Я тоже пытался работать на кафедре. Но тематика, на которую я попал, оказалась для меня скучной. Никогда я не думал, что мне придётся профессионально заниматься научной работой.

Специальные дисциплины

Изучали мы функциональные и принципиальные схемы устройств передающе-приёмной кабины «К-1», аппаратной кабины «К-2», ЦВМ, входящей в состав «К-2».

Параллельно нами изучались регламентные работы, ремонт и боевая работа на технике. Особенно нас донимала тактика войск ПВО, изобилующая огромным количеством формул, обосновывающая правильность принятия того или иного решения.

На предыдущих 3-х курсах мы изучили основы радиотехнических дисциплин, как бы азбуку. Сейчас мы должны были изучать принципы, порядок работы и схемы различных устройств. Последние представляли собой набор изученных нами «букв». Мне, хорошо усвоившего основы, легко было изучать принципиальные схемы различных устройств.

Интересны были практические занятия по ремонту техники. Разработчики ЗРС тщательно продумывают контроль работоспособности техники. Он осуществляется по различным индикаторам, стрелочным приборам и пр. Отсутствия или уход от номинала какого-либо параметра, свидетельствует о неисправности, того или иного устройства. Ты определяешь его и далее занимаешься проверкой работоспособности устройства с помощью различных измерительных приборов. Для этого необходимо было знать показатели правильной работы техники, уметь связать отсутствие какого-либо параметра с работой конкретного устройства. Мне, хорошо представляющего работу изучаемой техники, решать эти ребусы было легко.

Преподаватель вводил неисправность, засекал время и уходил по своим делам. Мы, работая группой 3—5 человек, искали неисправность. Как правило, мне приходилось быть ведущим. Внимательно контролируешь работу аппаратуры. Вдруг обнаруживаешь отсутствие на экране индикатора какой-либо метки. Вспоминаешь, что она должна вырабатываться таким-то устройством. На схеме, а затем на аппаратуре выделяешь это устройство и начинаешь с помощью измерительных устройств, чаще всего это был осциллограф, проверять прохождение сигнала по данной схеме. В результате, определяешь неработающий элемент. Чаще всего это были неисправные электронные лампы, у которых преподаватели откусывали один из штырьков.

Некоторые слушатели из группы, после выделения неисправного устройства, ещё до проведения измерений, начинали искать лампу с откусанным штырьком. Найдя её, мы всё равно тщательно проводили все измерения. Так как преподавателю мы должны были грамотно доложить логику наших размышлений при отыскании неисправности.

Преподаватель, выслушав рассказ одного из нас об обнаружении и устранении неисправности, оценивал работу группы с учётом потраченного времени и ставил нам оценку. Далее он вводил следующую неисправность. Порой мы отыскивали её очень быстро, но преподавателя не спешили приглашать, чтобы не переусердствовать.

Во время учёбы на 4 и 5 курсах возвращался я домой, как правило, в 9-ом часу вечера.

Партийно-политическая работа

С целью нашего коммунистического воспитания все пять лет нашей учёбы в училище велась непрерывная, настойчивая партийно-политическая работа (ППР). В училище её возглавляли начальники политического отдела полковник Д. А. Макаров (1963 – 1969) и генерал-майор артиллерии Н. В. Акимов (1969 – 1977). На факультете её вели секретари парткома факультета – подполковник Н. Ф. Капичин, затем капитан Л. А. Кандыбович.

Партийно-политическая работа имела массу форм

Это, во-первых, преподавание нам вышеназванных общественных дисциплин, которым в нашей учёбе придавалось первостепенное значение.

Практически все слушатели были коммунистами либо, в крайнем случае, комсомольцами. Было негласное распоряжение – в высшие военные училища беспартийных не принимать. Считалось, что каждый сознательный офицер должен быть бойцом партии. В партию офицера не рекомендовали, если он имел заметные изъяны: был нарушителем воинской дисциплины, злоупотреблял спиртным, вёл аморальный образ жизни. Если же человек изъянов не имел и сознательно не вступал в партию, то это было подозрительно, наш ли это человек.

Нас, коммунистов, воспитывали в соответствии с «Моральным кодексом строителя коммунизма», вошедшим в текст Третьей Программы КПСС, принятой XXII съездом (1961 г.). Он сегодня забыт, а звучал он следующим образом.

Моральный кодекс строителя коммунизма

1. Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам социализма.

2. Добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест.

Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния.

3. Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов.

4. Коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного.

5. Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку друг, товарищ и брат.

6. Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни.

7. Взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей.

8. Непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству.

9. Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни.

10. Нетерпимость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов.

11. Братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами.

Сегодня (2015 год) по Интернету узнал историю создания Морального кодекса и отзывы о нём.

(По утверждению политолога Ф. М. Бурлацкого, Моральный кодекс строителя коммунизма был написан при следующих обстоятельствах.

«Дело было в Подмосковье, на бывшей даче Горького. Шёл 1961 год. С группой консультантов ЦК КПСС я работал над программой партии; с начала и до конца. Нашей группой руководил секретарь ЦК Борис Николаевич Пономарёв, а непосредственную работу осуществлял его зам; Елизар Ильич Кусков, прекрасной души человек, остро пишущий и тонко чувствующий слово журналист.

Как-то утром, после крепкой вечерней пьянки, мы сидели в беседке и чаевничали. Елизар мне и говорит:

– Знаешь, Фёдор, позвонил «наш» (так он звал Пономарёва) и говорит: «Никита Сергеевич Хрущёв просмотрел всё, что вы написали, и советует быстро придумать моральный кодекс коммунистов. Желательно в течение трёх часов его переправить в Москву».

И мы стали фантазировать. Один говорит «мир», другой; «свобода», третий; «солидарность»… Я сказал, что нужно исходить не только из коммунистических постулатов, но и также из заповедей Моисея, Христа, тогда всё действительно «ляжет» на общественное сознание. Это был сознательный акт включения в коммунистическую идеологию религиозных элементов. Буквально часа за полтора мы сочинили такой текст, который в Президиуме ЦК прошёл на ура».