Полная версия

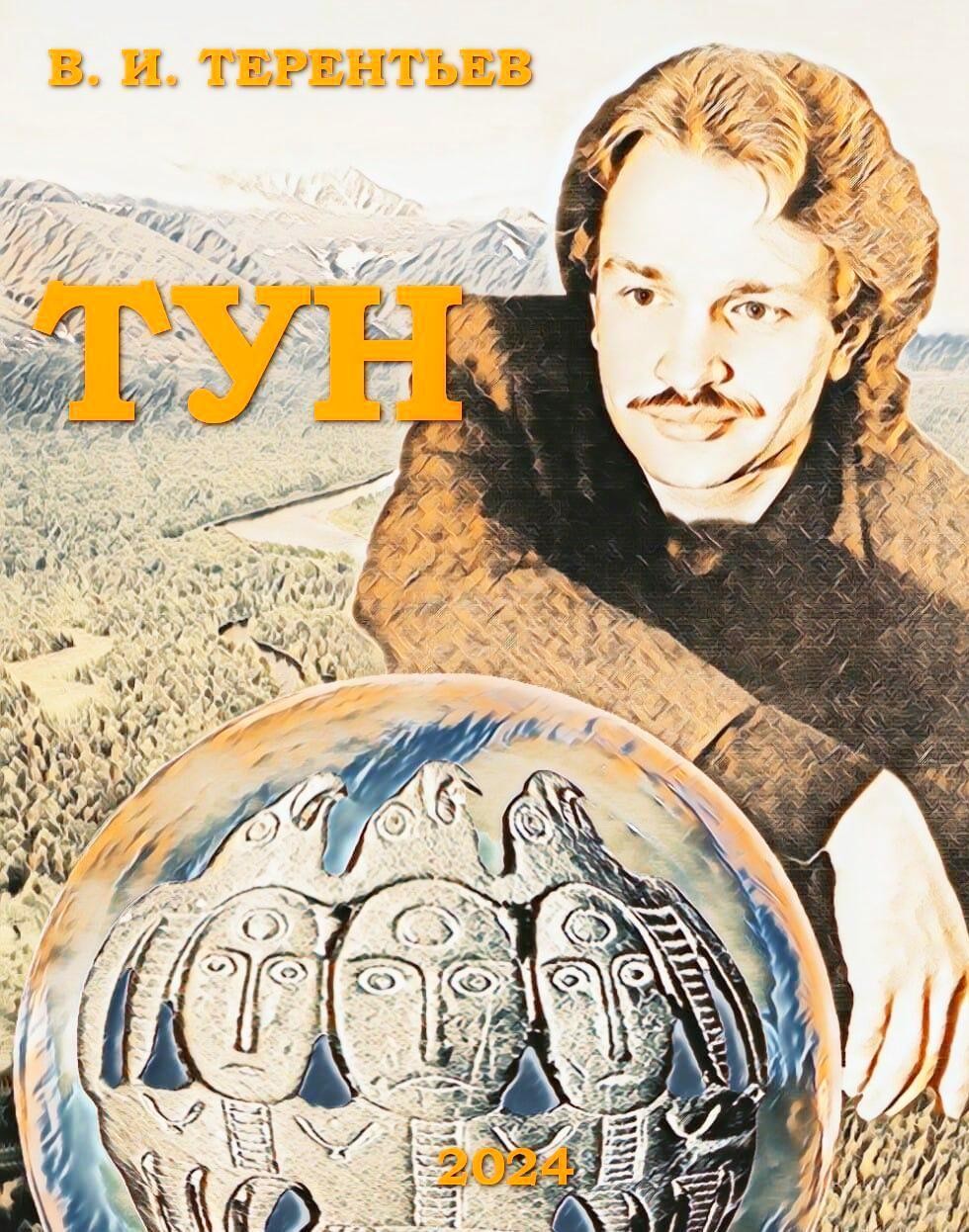

ТУН

Виктор Терентьев

ТУН

1

Виктор Терентьев

ТУН,

или

Миф о реальности

Роман

2

УДК 82-312.1

ББК 84 (2=411.2) 6

Т350

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ симфония Виктора Терентьева – одновременно

трагичная и жизнеутверждающая: местами созвучна «Лакримозе» Моцарта,

местами – «Полёту» Шнитке и «Плачу ветра» Морриконе, но, безусловно,

самобытная, с пронзительными «мелодиями», выражающими мятущуюся душу

одного из малочисленных коренных народов Севера и… душу мира.

Талант и вдохновение в произведении искусства либо есть, либо нет. Здесь

этот внутренний огонь горит, указывая направление движения, подобно

своеобразному духовному маяку.

Юрий Башмет.

КАК И ГЛАВНОГО ГЕРОЯ романа – Глеба Терникова, меня Сыктывкар когда-

то обрёк на изгнание, за что потом я был несказа́нно благодарен этому городу. Иначе

профессионально и личностно навряд ли бы состоялся.

Конечно, самореализоваться можно и в провинции – пути Господни

неисповедимы. Мне импонирует космогоническая идея изначальной жертвы: без

Жертвы нет Творения. Через тернии к звёздам устремлён и «Тун…». И да

здравствуют новые светила, которые жизненно необходимы кому-то конкретному и

всем, пока не подозревающим об этом!

Валерий Леонтьев.

Терентьев В. И.

Т350 Тун, или Миф о реальности. Художественно-документальный роман. – 2024.

– 645 с.

Роман российского публициста и собкора «Литературной газеты» в Сочи Виктора

Терентьева поднимает злободневные проблемы «культуры отмены», свободы слова и

совести… Главного героя – молодого журналиста и телережиссёра – на духовные поиски

общего для всех и каждого места под солнцем вдохновляют будни летней и зимней

столиц современной России, древняя история и фольклор одного из северных народов

финно-угорской группы.

Произведение публикуется в авторской редакции и ориентировано на широкий

круг читателей. 18+

© Терентьев В. И., 2024

3

…Всё возникающее должно иметь какую-то причину

для своего возникновения, ибо возникнуть

без причины совершенно невозможно.

Платон «Тимей», IV век до н.э.

…Человек – это не слова, которые он произносит,

и не производимое им впечатление,

а атмосфера, создаваемая в его присутствии.

Только она – подлинное свидетельство человеческой сущности.

Никто не в состоянии создать атмосферу,

не соответствующую духу.

Из духовных практик.

У народа коми – северных охотников, оленеводов, рыбаков и земледельцев, много

столетий живущих на берегах Печоры, Вычегды, Ижмы, Выми, Сысолы… – ту́нами

издревле называют колдунов-жрецов, общавшихся с миром духов и путешествовавших

между Верхним, Средним и Нижним мирами по Мировой реке. Неуязвимые для огня, воды и обычного оружия, они предвещали будущее и лечили людей, но использовали

свою сверхъестественную силу не только во благо.

В коми фольклоре великие чародеи-разбойники – главные герои многочисленных

преданий колдовского эпоса. Умеющие превращаться в зверя, рыбу, птицу, туны по

своему желанию могли оказаться в любой точке мироздания, перекидывали людей, дома, вещи на большие расстояния и повелевали стихиями. А ещё устраивали между собой

поединки и, каждый по-своему, яростно противостояли общему врагу – миссионеру

Стефану Пермскому, пришедшему в эти земли во второй половине XIV века под знаменем

Христа и с заповедями Бога единого.

Золотому веку северян, когда языческие боги были милосердны к людям и давали в

избытке всякого улова в лесах, в водах и воздухе, а ве́сти из дальних стран мгновенно

достигали пермских пределов, пришёл конец. Главным испытанием веры для уроженцев

таёжного приволья стал, согласно легендам и средневековым письменным источникам, так и не состоявшийся поединок православного святителя с верховным жрецом древних

коми Памом. « …Злый волхв, чародеевный кудесник, обманщик и начинатель

развращения, вавилонское семя, халдейский род, хананейское племя, тёмной тьмы

помрачённое чадо», – описывал языческого антагониста в знаменитом «Слове о житии и

учении святого отца нашего Стефана, бывшего епископом в Перми» его средневековый

автор Епифаний Премудрый.

А вот основоположник коми литературы Иван Куратов, попытавшийся во второй

половине XIX века тоже увековечить образ Пама в неоконченной одноимённой

драматической поэме, в своих заметках к ней даёт принципиально иную оценку:

«… Человек крайне добрый, критически относящийся к себе и придающий себе

подобающую цену; он несколько мистик, но не потому, что мало даровит, но

потому, что слишком уединил свою особу при значительном уме».

4

Отказ жреца от битвы с первокрестителем Коми земли, истолкованный

соплеменниками как трусость и признание неправоты (сам ведь бросил вызов), по мнению

классика, трагедиен по своей сути из-за особенности национального характера:

Покорным коми людям всегда

Было страшно видеть человеческую кровь.

Безгрешные мы: даже дать человеку щелчок

Рука коми человека не сможет подняться!

Но главный морально-нравственный мотив для непротивления «злу» насилием

здесь: так ли важна и подлинна Истина, если цена ей – вероотступничество? Вот и финно-угорские племена из числа коренных жителей Пермского края, воспетые в мифах под

названием «чудь», не приняли крещения и княжеских «новых силков», отказались платить

оброки и предпочли «заживо уйти под землю», но не отреклись от заветов предков и

своих корней.

В интерпретации Епифания Премудрого идейный спор язычника со служителем

христианской церкви выглядит так:

« В той вере, в которой я родился и воспитывался, и вырос, и прожил, и

состарился, в которой пребывал все дни моей жизни, – пусть я и умру в ней, к

которой привык и ныне, в старости, не могу от неё отказаться и хулить её. И не

думай, что я тебе так говорю только от себя, но – от всех людей, живущих на этой

земле. Думаю, что слова, которые говорю тебе, не только мои, к тебе я словно бы от

лица всех пермяков обращаюсь. Разве я много лучше отцов моих, чтобы так

поступить? Так ведь прожили наши деды, прадеды и прапрадеды. Я ли окажусь

лучше их? Да не будет так ни в коем случае. Скажи же мне, какую истину имеете

вы, христиане, что дерзаете так пренебрегать вашей жизнью?»

Божий же иеромонах, отвечая, сказал ему: «Послушай о силе нашего Бога и

тайне нашей веры». И начал говорить о милосердии Божьем и о его заботе о нас. И

так с помощью Священного писания начав от сотворения мира, от создания твари,

то есть от Адама, и до распятия Христова и воскресения и вознесения – и так до

конца света.

И пребывали вдвоём наедине, лишь друг с другом в словах состязаясь, весь день

и всю ночь, пребывая без еды и без сна, не имея перерыва, не делая отдыха, не

предаваясь сну, но постоянно противостояли в споре, противоборствовали словами.

И хоть многое <Стефан> высказал ему, казалось, тем не менее, что будто на воду

сеял. «Ибо в душу, – сказано, – безумного не войдёт мудрость и не сможет

укорениться в осквернённом сердце». Кудесник же, хоть и много поучений услышал,

но ни одному не верил и не внимал сказанному, и не принимал вышеизложенного, но,

выступая против, отвечал, говоря: «Я не верю. Всё это мне кажется ложью и

вымыслом, и вздором, придуманным вами. И я не уверую, если не испытаю веру».

В куратовском стихотворном «Монологе Памы», адресованном богу северного

ветра Войпелю, языческий иерарх искренне недоумевает, почему он, любивший правду и

оберегавший свой народ от чужеземной власти, вынужден терпеть поношения того, кто

5

« слишком овладел умами, чтоб не верить его добрым намерениям». И могут ли они

оба, « при всех своих добрых целях», быть неправы?

Своего героя автор наделяет редким великодушием. Если Стефан, согласно житию, обвинял Пама во лжи и во всех смертных грехах (« О обманщик и глава разврата,

вавилонское семя, халдейский род, хананейское племя, мрачное чадо тёмной тьмы,

пентаполиев сын, внук лживой египетской тьмы и правнук уничтоженного

столпотворения! »), тот отзывается о гонителе почти как о друге:

Смирен, и молод, и красив

И сладкоречив Стефан.

Выбрать сумел Бог

Человека, который не оттолкнёт от себя

Выбирающего…

Храм для жреца – человеческое сердце, религия – любовь, меж тем большая

любовь предполагает большое испытание. Испытуемому приходится восстать не только

против христианства и своего народа, утратившего уважение и доверие к основателям

рода (худшее одиночество – оказаться среди не понимающих тебя), но и против

собственных богов, «позабывших» о тех, кто им некогда молился. В конечном итоге это

восстание против самого себя, так как всё, что мы любим, и есть… мы! В литературной

традиции Пам – сильная личность и эпическая фигура, символизирующая пробуждение

национального самосознания и вечное стремление к свободе.

«Почему доро́га к Храму лежит через предательство? Может ли предателем быть

народ?» – спрашивает себя в исторических романах патриарх коми литературы Геннадий

Юшков, делая акцент на измене единоверцев Пама как основании для вневременного

комплекса вины перед предками и метафизической причине судьбы потомков. И как бы

вторя троянскому жрецу Панфою, сокрушающемуся при виде горящего Илиона (Трои) о

безвозвратно ушедшем былом величии:

День последний пришёл,

Неминуемый срок наступает

Царству дарданскому!

Был Илион, троянцы и слава

Громкая тевкров была.

Вергилий, «Энеида», II, 324-26.

Увы-увы, под небом всё лишь временно бывает. Вот и герой вавилонского мифа о

Всемирном потопе Ут-Напишти, удостоенный богами вечной жизни, говорит ищущему

бессмертия герою эпоса Гильгамешу, правившему шумерским городом Урук свыше двух

с половиной тысячелетий назад, о том, что смертным, не способным сопротивляться даже

сну, боги дали некоторую власть над жизнью, но властную монополию над последним

часом оставили за собой.

6

Ярая смерть не щадит человека:

Разве навеки мы строим домы?

Разве навеки ставим печати?

Разве навеки делятся братья?

Разве навеки ненависть в людях?

Разве навеки река несёт полые воды?

Стрекозой навсегда ль обернётся личинка?

Скоропалительная «отмена» духовного лидера, которую семь столетий спустя

квалифицировали бы также как «канселинг» (cancel culture), или дискриминация, травля и

остракизм, возможно, по законам того мрачного времени была жизненно необходима

народу? Однако «отменённые» обитатели каменного «Гнезда ветров», или Тэлпозиз –

закованной во льды главной вершины Северного Урала, похоже, «ушли, чтоб остаться»: растворились в песнях зелёного моря тайги, то предостерегая ими о чём-то ветреных

смертных отпрысков, то придавая уверенность и благословляя на подвиги…

Древнегреческий философ Эпикур писал: « Боги существуют, ибо знание о них –

очевидность; но они не таковы, какими их полагает толпа».

Куратовский Пам, сетуя божественному владыке на недоступную ограниченному

человеческому уму тайну, кается: « Я, Войпель, не знаю намерений своего бога, потому

что у всех богов есть свой бог… » Но он чувствует: и в богах, и в людях присутствует Тот, кто переживёт эти звёзды, не используя для изъявления Воли слов. И если ниспосланные

Им беды идут чередой, доводя до отчания, главное – не отчаиваться: именно в этот

момент меняется ход событий, и в нашу жизнь входит нечто чудесное, противоречащее

законам бытия и открывающее новую грань реальности… Как это было с Адамом и Евой,

«отменёнными» Всевышним?

Так не вердикт ли высшего Божьего суда в том, что поныне в Коми, а также на

бескрайних земных просторах иные истые христиане, заходя в лес, становятся

язычниками?

Часть первая

НАРОДНЫЙ СУД

Глава первая

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ПАМА

7

ЭТО было дело, не имевшее аналогов в истории Сыктывкарского федерального

суда, прежде всего, по характеру иска, несколько архаичного для начала XXI века даже в

столице Республики Коми. Нет, формально призыв защитить честь и достоинство, с

которым выступил известный в регионе журналист, режиссёр и создатель авторской

телепрограммы «Кристальный шар» Глеб Терников в отношении председателя

телерадиокомпании «Коми лов» («Душа Коми») Веры Копотевой, являлся самым что ни

на есть заурядным, однако предмет тяжбы и уровень участников процесса вызвал у

многих недоумение и ехидные ухмылки. Не каждый день в судебных заседаниях на

полном серьёзе требуют опровергнуть обвинения в… колдовстве и вампиризме. Правда, вампиризме энергетическом, зато колдовстве вредоносном, с наведением сглаза и порчи.

Охота на ведьмаков, да ещё в республиканском электронном СМИ – идеологической

цитадели свободы слова? Гром среди ясного неба!

Популярная в республике газета «Молодёжный вестник» в редакционной статье

под заголовком «Второе пришествие Пама?» поведала подробности скандальной истории, позабавившей общественность. Лишний повод развеять гнетущую тоску, свойственную

будням всякого медвежьего угла, дал обильную пищу для пересудов. Всё-таки герои – на

виду и на слуху, а тут – в контексте… почти сказов Павла Бажова!

И ведь шила в мешке не утаишь: Копотева, хоть и не Хозяйка Медной горы (и даже

не Екатерина Фурцева), окружить неугодных, вызывающих личную неприязнь, полосой

общественного отчуждения умела. Могла перекрыть доступ к телеэфиру, сформировать

определённое коллективное мнение, не очень созвучное реальному положению дел, зато

эмоционально заразительное, с внушающими доверие ярлыками: «идейный негодяй»,

«дрянь с гнильцой и самомнением», «из грязи в князи»…

При этом похвастаться крыльями за спиной и нимбом над головой у самой не было

оснований. Слыла ́ осо́бой заносчивой, неуравновешенной и обидчивой. Но в

официальных автопортретах акценты расставляла иначе, отмечая высокий уровнь

интеллекта и самосознания, социально-эмоциональной и профессиональной компетенции, аналитическое мышление и широкий кругозор.

Обожала творчество Мориса Дрюона, в особенности – цикл романов «Про́клятые

короли». Зачитывалась хитросплетениями дворцовых интриг, восхищаяясь, как ловко и

цинично изобретательный монарх Филипп IV Красивый в корыстных и политических

целях одним выстрелом убил двух зайцев – уничтожил Орден тамплиеров и пополнил

свою казну, коварно обвинив рыцарей-храмовников в преступлениях против религии и

нравственности: богохульстве и культе дьявола, распутной жизни и различных

извращениях.

За пределами «Коми лов» о кипевших колдовских страстях до сих пор никто

слыхом не слыхивал. Терников устроился в телерадиокомпанию в 1992-м в качестве

корреспондента, в 1996-м был переведён в редакторы, а в 1998-м уволен по сокращению

штата. К тому времени, как сообщил Глеб «Молодёжному вестнику», у него возникли

творческие разногласия с Копотевой, спровоцировавшие вынесение Терникову за

короткий срок семи строгих выговоров. Выговоры и поспособствовали расторжению

трудового договора (грубо-де нарушал производственную дисциплину: работал днём и

ночью). Однако причина нынешнего конфликта – иная.

8

Осознав, что « пока у руля стоит Вера Аароновна, делать на борту «Коми лов»

нечего», Глеб подался в Сочи, где устроился в радиоредакцию городской

телерадиокомпании. Не прошло и полугода, как выходцу из Коми предложили кресло

руководителя «Радио Сочи», а спустя пару месяцев Терников возглавил культурно-просветительский телеканал, созданный при ТРК. Для бывшего сыктывкарца всё

складывалось весьма удачно, но выборы мэра курорта в 2000-м спровоцировали смену

председателя компании. Новый начальник, руководствуясь конъюнктурными

соображениями, запросил характеристику с прежнего места работы Терникова. Ответ за

подписью Веры Копотевой не заставил долго ждать.

Как отмечает Глеб в исковом заявлении, « известие о факсе из Сыктывкара

создало стрессовую ситуацию, вызвало повышение артериального давления и

невралгические боли в области сердца (медицинская справка прилагается), нарушение

сна и чувство обиды за незаслуженное оскорбление». В присланной характеристике, информирует Терников, « В. А. Копотева, не будучи профессиональным

психотерапевтом, психологом (и парапсихологом), ставит мне диагноз…»

ХАРАКТЕРИСТИКА с «диагнозом», перечеркнувшая дальнейшую карьеру парня

в курортной столице России, сочинскими стараниями стала достоянием московского

теленачальства и волчьим билетом во всероссийском масштабе. Сей документ достоин

цитирования. Серьёзные нарушения производственной дисциплины, обрушившие на

Глеба лавину строгих выговоров, но почему-то не обернувшиеся логичным и

оперативным увольнением, председатель «Коми лов» объясняла так: « Терников не

вписывался в коэффициенты съемок и монтажей. Монтировал и просматривал

отснятые видеоматериалы ночи напролёт без заявок, переписывал свои передачи на

бытовые кассеты для героев – в нарушение специального распоряжения руководства.

Ключи от монтажных забирал с угрозами в адрес вахтёров наложить проклятие.

Вахтёры, считающие Терникова еретиком-колдуном и небезосновательно

опасающиеся его паранормальных способностей, подчинялись требованиям – во

избежание сглаза и порчи, которые указанный работник в состоянии навести».

Но и это не всё! Вера Аароновна с упоением так и сыпала захватывающими

деталями: « В присутствии свидетелей Глеб Васильевич был иезуитски вежлив, а один

на один – изощрённо оскорблял, и что самое отвратительное – испытывал при этом

удовольствие, возбуждённо хохотал». Подводя черту, руководитель телерадиокомпании

из Коми уведомляла сочинского коллегу, что Глеб Терников является « энергетическим

вампиром» и « специалистом в области чёрной магии, контактёром с миром духов,

представляющим угрозу обществу». По словам Копотевой, « мириться с таким

поведением сотрудника и его человеческой сущностью было невозможно, уволить –

сделать роскошную рекламу «борца с начальством», поэтому пришлось, строго в

соответствии с законом, сократить».

Благие намерения сыктывкарской медиачиновницы обернулись «вторым

пришествием Пама» – тун из «Кристального шара» решил добиться справедливости если

не магическими заклятиями и могущественными чарами, то посредством не менее

эффективной судебной системы.

Обхохмив ещё несколько нюансов предстоящего процесса, «Молодёжный вестник»

подогрел интерес: в качестве свидетелей истец предлагает допросить экс-председателя

9

телерадиокомпании «Коми лов» Алексея Копылова, телережиссёра и лауреата трёх

республиканских Государственных премий Дору Успенскую, литературоведа и

профессора Сыктывкарского университета Екатерину Мошеву, композитора и

заслуженного деятеля искусств России Мирона Намца, народного поэта Республики Коми

и общественного деятеля Нонну Волошину, а также других региональных селебрити, с

которыми лично знаком, взаимодействовал в период учёбы и работы в Сыктывкаре.

ШУТКИ ШУТКАМИ, но парню было не до смеха. Всего полчаса назад он сошёл

с трапа самолёта и сидел на окрашенной в синий цвет скамейке неподалёку от входа в

главное здание Сыктывкарского аэровокзального комплекса. Глеб достал из чемодана

скан публикации о себе, перечитал наиболее смешные пассажи и с грустью посмотрел на

трёхметровую медную скульптуру, установленную на высоком постаменте в центре

привокзальной площади и большой клумбы с жёлто-оранжевыми бархатцами. Молодой

оленевод на бегу воздевал руки вверх, к двум чайкам. Те парили рядом и создавали

размахом своих крыльев над «рождённым для полёта» своеобразный ореол. Терников

помнил, что вдохновенное творение скульптора Гущина и архитектора Бровчина

воздвигли к пятидесятилетию Коми авиации в 1980-м и установили вместо памятника

Ленину, простоявшему здесь с середины шестидесятых.

Только-только ступив на взлётно-посадочную полосу, Глеб почувствовал, что

хочет обратно – в облака, и его совсем не тянет в объятья утопающего в душистой зелени

тополей, лип, клёнов небольшого и уютного города на Сысоле. Впрочем, вырос этот

неприхотливый и скромный каменный цветок у слияния двух рек – Сысолы, а также

Вычегды, самого крупного правого притока Северной Двины. Через иллюминатор

авиалайнера невольно засмотришься на неширокие сапфировые меандры на фоне

необъятной изумрудной мантии из лиственниц, сосен, елей, берёз, кедров и заболоченных

лугов!

Тёплый летний ветерок, благоухающий тополино-липовой смолой и травянисто-медовым ароматом белого клевера (вперемешку с запахом жжёной резины), трепал