Полная версия

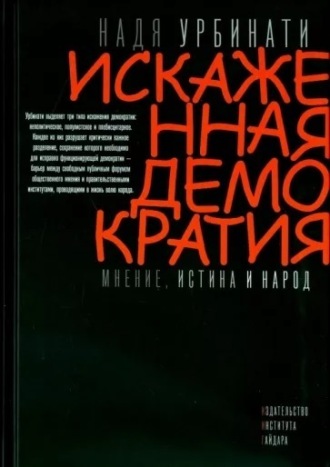

Искаженная демократия. Мнение, истина и народ

В двенадцатой главе второй книги «Общественного договора» Руссо перечисляет четыре рода законов (где «закон» является легитимной формой, которую может принимать воля суверена), три из которых относятся к одному типу, тогда как последний является уникальным. Три первых и являются, собственно говоря, законами, а именно судебный, формальный и процедурный (политический закон, гражданский закон и уголовный закон). Четвертый составляет свой собственный класс, являясь странным родом суверенного закона. «Я разумею нравы [moeurs], обычаи и, особенно, мнение общественное. Эта область неведома нашим политикам, но от нее зависит успех всего остального». Этот закон («наиболее важный из всех») – и есть то, что мы сегодня называем публикой или же общественным мнением. Он действует, скрываясь за нашим частным разумом, подобно невидимой силе (похожей на гравитационную силу у Ньютона) и косвенно влияет на решения, не властвуя над ними прямо. Это голос суверена (Руссо использует слово «закон», которым у него обозначается исключительно голос суверена), хотя он и не похож на волю и действует не в присутствии институционального суверена (собрания), а за ним посредством симпатизирующего воображения, а не рациональных умозаключений. Однако без него правовая система была бы чисто формальной нормой, сознательно никак не принимаемой гражданами; закон бы действовал де-юре, но де-факто не поддерживался бы народом в целом, а потому некоторые ощущали бы его как нечто подавляющее, то есть как незаконный закон. Чтобы правление большинства не противоречило политической автономии, два этих уровня законности всегда должны быть связаны друг с другом. Формальный суверен не восполняет отсутствие неформального, а общая воля – отсутствие общего мнения.

Диалектика большинства и меньшинства предполагает наличие как неформального, так и формального суверена, причем гражданин чувствует себя свободным и тогда, когда он подчиняется закону, и тогда, когда он не согласен с ним. Единство политического тела поддерживается тем, что все граждане согласны с целями политического порядка, с принципами, которые позволяют средствам действовать, а также с самими средствами, которыми оперирует правительство и на которых основаны совещательные процессы (мы можем назвать это базовым согласием по конституционному этосу). При наличии этого базового согласия политическое сообщество в целом, даже если превалирует мнение большинства, должно сохранять возможность представлять себя в качестве свободного сообщества, поскольку оно больше воли большинства и количественного согласия как такового[106].

Следовательно, l’opinion générale является чувством и видением единственного инклюзивного дискурса, который объединяет страну; хотя граждане могут не соглашаться по многим частным вопросам, по которым им надо вынести решение, такое единство Руссо в конце «Общественного договора» рассматривает в качестве некоего религиозно-этического единства, поскольку, если оно действует, оно способно требовать повиновения, не прибегая к рациональному убеждению. Именно потому, что гражданское общество является сложным, конфликтным и плюральным, политическому сообществу требуется общая грамматика. Мнение, как остроумно заметил Георг Вильгельм Фридрих Гегель, – это территория, на которой индивидуальная свобода суждений и мнения встречается и сталкивается с «абсолютным универсальным» благом (общим интересом государства). Это напряжение и конфликт – конститутивный характер мнения и одновременно оправдание свободы коммуникации и прессы; в этой динамике отображается различие между органическим единством древних городов-государств и неорганической общностью современных обществ, которая столь наглядно воплощается в представительстве. Следовательно, общественное мнение является современным феноменом, и, как пишет Гегель:

Поэтому общественное мнение содержит в себе вечные субстанциальные принципы справедливости, подлинное содержание и результат всего государственного строя, законодательства и всеобщего состояния вообще в форме здравого смысла людей как той нравственной основы, которая проходит через все, что принимает форму предрассудка, а также истинных потребностей и правильных тенденций действительности. Вместе с тем, когда эти внутренние моменты… становятся в общих положениях представлением… выступает вся случайность мнения, его невежество и извращенность, ложность знания и суждения… Поэтому общественное мнение заслуживает в одинаковой степени как уважения, так и презрения, презрения – из-за его конкретного сознания и внешнего выражения, уважения – из-за его существенной основы, которая, будучи более или менее замутненной, лишь светится в этом конкретном.

Гегель приходит к выводу, что свобода коммуникации и свобода прессы – это условия, которые наделяют смыслом двойственный характер мнения[107].

Ключевая проблема современных демократий заключается как раз в том, что акторы, поставляющие этот инклюзивный дискурс, являются, как правило, частными субъектами (классами, группами или медиаэкспертами), хотя они и осуществляют публичную функцию. Современные теоретики, размышляющие об этом затруднении, спорили о том, должна ли у демократий быть именно общественная система широкого вещания (вроде Би-Би-Си), целью которой была бы поддержка этой инклюзивной общности базового представления страны в целом, или же «ценность инклюзивного дискурса не имеет логического и уж точно – необходимого отношения к той или иной конкретной форме владения различными „медиаголосами“»[108]. Естественно, невозможно дать универсальное предписание или норму, поскольку ответ на этот вопрос очевидным образом зависит от политического и исторического контекста. Однако в качестве общей максимы я бы предложила считать, что «общественное мнение» (название объекта, которому политологи и социологи пока еще не смогли дать бесспорное определение)[109] – это множественное пространство, составленное из различных видов мнения. Эта множественность и многообразие сами играют роль объединяющего «инклюзивного дискурса», располагающегося под демократической политикой в качестве условия, соотносящего доксу и свободу.

Когнитивная роль мнения

Однако Руссо к своему анализу суверенной роли общего мнения добавил то, что нерефлексивное мнение общей воли не обладает компетенцией и не может выявлять и распознавать то, что нужно сделать, а потому должно опираться на мнение мудрого меньшинства, поскольку, хотя общее мнение всегда право, его суждение легко искажается невежеством и предрассудком[110]. Решение, предложенное Руссо, состояло, как мы знаем, в создании собрания граждан, которые непосредственно и молча голосовали бы «за» или «против» предложений, поступающих из совета или сената. Общественное мнение удерживалось в тайне (и в этом смысле оставалось частным), как рациональное умозаключение, не выходящее за пределы внутреннего сознания каждого гражданина, не вступающее во внешнюю коммуникацию или публичность. Оно было записано в сердцах и умах людей и тщательно охранялось, оберегалось от «зрения» и «голоса» – двух чувств, которые могли сделать мнение действительно публичным, но также мобилизовать эмоции и риторов, а потому исказить естественный разум и чувства[111]. «Бессловесные» недискурсивные события, такие как фестивали, парады или арифметическая гармония музыки, – вот публичные формы коммуникации и действия в республике Руссо. То есть они были скорее культурными, а не политическими. В противоположность зрелищам, основанным на подражательных чувствах, таким как театральное представление с персонажами и речами (представительное собрание относится именно к этому театральному жанру), они стимулировали ненаправленный поток идей и эмоций, конечной точкой которых выступал разум индивида. Неприемлемой альтернативой был бы бесконечный кругооборот и вечная изменчивость мнений, два необходимых фактора представительной политики, против которых Руссо, как мы знаем, решительно выступал. Публичная жизнь должна учить интроспективному рассуждению (основанному на том, «чем действительно являются вещи», а не на «мнениях других людей»), которое позволяет гражданам голосовать на собрании[112].

Чтобы включить в республику всех, Руссо пришлось заставить всех замолчать – это был компромисс, который он заключил с платоновским эпистемическим представлением об общей воле («l’opinion générale» должна опираться на мудрость и компетенцию меньшинства). Как мы увидим в следующей главе, предписание Руссо относительно молчания, которое на самом деле было топосом республиканской традиции до Просвещения, возвращается в современной эпистемической теории демократии, а также в неореспубликанской теории правления, пытающейся сузить роль представительных собраний по причине пристрастности рассуждений, которые в них проводятся, и заражения республиканского разума страстями и интересами[113].

Конечно, в картине Руссо «мнение» и «общее мнение» существенно отличались друг от друга: первое все так же несло на себе оставленное Платоном клеймо, изгладить которое могли только компетентность и знание (а потому граждане были лишены власти предлагать законы), тогда как последнее выступало в форме полноправной веры, убеждения или нерушимого мнения (квазирелигиозного по своему типу), настолько нерефлексивного, что только законодатель мог истолковать его, расшифровать и перевести в конституционные принципы[114]. Его нерефлексивный характер являлся условием его подлинности и всеобщности, но также и неспособности выявить проблемы, а потому такое мнение не подходило для подготовки законодательных предложений – эту задачу в собрании избирателей не решали. Люди «всегда любят благо», инстинктивно знают различие между правильным и неправильным, они могут правильно судить об общем интересе, но кто-то должен привлечь их внимание к тому, что нужен какой-то определенный закон или программа, поскольку «именно в этом суждении они [люди] совершают ошибки». Следовательно, разделение сердца и мозга наносит ущерб народу, а не должностным лицам или мудрому меньшинству, поскольку убеждение – это язык сердца, но убеждением намного проще манипулировать, чем разумом. В конце концов, правительство – это и есть «сердце политического организма», поскольку оно является его мозгом[115].

Это означает, что, хотя в теории Руссо общее мнение – это всё, на самом деле оно не правит. Doxa и episteme остались столь же далекими, как voluntas и ratio. В том, что Руссо отстранил l’opinion от публичных споров, в которых должны приниматься решения, мы находим доказательство его резкого неприятия политического представительства, которое является наиболее важным институтом создания публики и превращения политики в дело, которое совершается публикой и на публике, потому что граждане должны судить предложения своих представителей, выдвигаемые от имени граждан, то есть должны говорить и слушать, а не только голосовать. Представительная система преодолевает все пережитки платонизма в делиберации и узаконивает открытое и публичное оглашение мнений, и в то же время она использует компетенцию, не лишая обычных «некомпетентных» граждан их власти уполномочивания. Компетентные мнения, даже когда они нужны, не получают в таком случае особого веса в государстве, всегда оставаясь вспомогательными для политических мнений – и тогда, когда они обращены к законодательному собранию, и тогда, когда они свободно циркулируют в обществе. Речь, которую Руссо изгнал из пространства политических решений, должна получить свою полную власть. Общественное мнение, следовательно, является публичным не только потому, что относится к суждениям о «занимающих публичный пост», но и потому, что оно существует в открытом публичном пространстве, вне государства, и потому что оно, как отметил Гегель, взращивается свободной речью граждан, которая им по нраву.

Изменение источника власти, которым становится уже не компетентное мнение немногочисленного меньшинства, а политическое мнение, в формировании которого участвуют все без разбора, а также обогащение значения «публичного» как одновременно государственного (то есть относящегося к правовому и институциональному порядку) и открытого всем, а потому находящегося под присмотром публики, нашли свое полное выражение в представительном правлении. Оно несло в себе ряд позитивных и негативных качеств, поскольку, хотя, с одной стороны, публика может стать судом, контролирующим деятельность избранников и присматривающим за нею, с другой стороны, она неизбежно теряет свою критическую и бесстрастную позицию, которой Просвещение желало наделить публику, когда утверждало ее легитимность, противостоящую arcana imperii князя. Это именно тот момент, который порицают современные теоретики эпистемической демократии, когда указывают на партийную природу политики, порождаемую электоральной конкуренцией и представительной политикой.

Однако интересно отметить, что именно в те годы, когда идея необходимой связи между конституционным правлением, общественным мнением и принципом публичности получила распространение среди политических философов в континентальной Европе, в Великобритании, где представительная система уже устоялась, возник еще один образ мнения и публики, в котором подчеркивалось как раз благо «разделения» в политическом общественном мнении, то есть идея партийной политики.

Политические разделения и партийные мнения

Политические и партийные мнения начали приобретать легитимность в Великобритании вместе с защитой Парламента, «существа британской свободы… свободы выборов, периодической организации работы, целостности и независимости парламентов»[116]. Генри Сент-Джон Болингброк был активным защитником политических мнений как проявлений суждения (как хорошего, так и дурного) о деятельности правительства, каковое суждение должны выносить избиратели и члены парламента[117]. Он полагал, что существенно важно создать политическое мнение (и он сам участвовал в его создании) как оппозиционный и партийный вид публичного присутствия, целью которого была бы выработка политических программ, ориентация взглядов и решений граждан, а также оформление выборной борьбы. Болингброк освободил политическое разделение и партийность от традиционного неприятия, которое они встречали в политической мысли начиная с Аристотеля, который, как известно, в пристрастных расхождениях и фракциях видел наиболее важный фактор упадка конституционного правления, выступающий первым признаком неумеренности. В своем «Рассуждении о партиях» (A Dissertation upon Parties), которое на протяжении 1733–1734 гг. публиковалось по частям в еженедельном политическом журнале The Craftsman, основанном им же, Болингброк выделил три формы партийности или, как он сам называл их, «возможного разделения», которое может возникнуть в «свободном правлении» (или правлении, которое основано на согласии избирателей): первое – это разделение «людей, недовольных правительством, но при этом уверенных в необходимости сохранить конституцию», второе – «людей, настроенных против правительства, поскольку они против конституции», третье – «людей, привязанных к правительству, или, если говорить точнее, к лицам, которые правят, или, если еще точнее, к власти, прибыли и защите, получаемым ими благодаря расположению этих лиц, хотя сами они являются врагами конституций»[118]. Партийность была объявлена не только легитимной, но и, более того, положительной составляющей – при условии, что она не ставит под вопрос конституционный договор и не служит частным или классовым интересам. Причастность общей грамматике (поддержка конституции) стала условием критики политических решений и занятия политикой вне институтов, то есть на постоянном «суде», как через несколько десятилетий после Болингброка скажет Иеремия Бентам.

Итак, вместе с представительным правлением мнение приобретает дополнительное значение: оно отождествлялось уже не просто с тем, что людям казалось справедливым или хорошим (как у Руссо и Канта), но и с размышлениями и суждениями граждан о работе правительства, о своих социальных условиях, потребностях или бедах. Из предписания Болингброка, запрещавшего пристрастность, основанную на соображениях выгоды или расположения, следовало, что выборы заставляют граждан размышлять над интересами их страны с точки зрения их собственных проблем. В самом деле, Болингброк требовал не патриотизма без «разделений», а патриотизма с хорошими разделениями, которые бы «развивали свободу». В этот момент понятие мнения усложняется, поскольку в слове «мнение» мы теперь замечаем три значения: l’opinion générale как объединяющая сила в духе Руссо (или, как у Болингброка, мнение людей, «уверенных в необходимости сохранить конституцию»); политическое мнение или неизбежные «разделения» среди граждан ради создания политических программ, в которых их собственные интересы, обусловленные конкретным социальным местом, сочетаются с интересом страны; наконец, частные мнения или личные интересы, которые не утруждают себя согласованием с общим интересом, поскольку, напротив, желают подстроить его под себя. Как мы можем легко понять, частные мнения и интересы – это опасная ложь (по Аристотелю и Цицерону, они представляют собой источник смертельно опасного разделения на фракции), а если они претендуют на то, чтобы их услышали в правительстве, они становятся главными факторами коррупции («Частные мотивы никогда не должны влиять на массы»)[119].

Однако политическое мнение является хорошим «разделением», которое наделяет смыслом голосование, а суждение граждан – публичной легитимностью, не потому, что граждане являются «окультуренной публикой» или же обладают особой мудростью и знанием, а потому, что они избиратели. Как отмечает Хабермас, Болингброк использовал даже разные термины для обозначения двух легитимных видов мнения: «чувство народа», которое сохраняло характер всеобщности, и «общественный дух», который приобрел пристрастный характер политического/партийного мнения[120]. Как только институт выборов внедрен, отделить последнее от первого становится сложно. Эта трансформация, вызванная представительством, позднее будет отождествлена с упадком республиканского общественного духа и ростом, напротив, заинтересованного общественного мнения. Здесь стоит упомянуть критическую оценку буржуазной трансформации республики, превратившейся из полиса добродетели в полис интересов и подсчета предпочтений, – если следовать интерпретации Ханны Арендт (а вместе с ней и Хабермаса), которая, соответственно, весьма настороженно относилась к представительному правлению[121].

Эдмунд Берк – теоретик, которому удалось наиболее точно схватить сложность и неизбежно конфликтный характер композиции общественного мнения в представительном правлении: с одной стороны, это выражение общего чувства, которое объединяет всех управляемых на протяжении веков поколений вокруг неких общих ценностей (которые Руссо называл l’opinion générale), с другой – политическое мнение, которое через выборы просачивается из общества в законодательное собрание (и это позволяет нам понять, почему Руссо отвергал представительство или политическое мнение)[122].

Именно этот вид мнения – политического и общественного, хотя и не общего – современные политические теоретики списывают со счетов, когда выдвигают обвинения в пристрастности представительных собраний и в равной мере граждан, предлагая сузить область, в которой действуют демократические процедуры, чтобы расширить пространство для компетентного знания и беспристрастного рассуждения, которым заняты, к примеру, экспертные комиссии, собрания граждан, отобранных для достижения беспристрастных результатов, судебные органы, претендующие на некую власть, превосходящую авторитет избранных органов. Кроме того, именно на политическое мнение мы должны ссылаться, когда оцениваем популистские и плебисцитарные формы, которые может принимать демократия и которые представляют собой крайнее проявление свойственное здравому смыслу представления о том, что выборы привносят политическое суждение и пристрастность в законотворчество. Придерживающиеся этой точки зрения политические теоретики (Вебер, Моска, Парето) пришли к невыгодному для политики выводу, поскольку считали ее войной, ведущейся иными средствами, но при этом упустили из виду то, что как раз «иные средства» и имеют главное значение в мире, так что политика – это не война, и выигрыш в конкурентной борьбе посредством убеждения противоположен избавлению от врага. К этому аргументу я вернусь в следующей главе.

Обвинение, утверждающее, что представительная демократия не допускает к власти ни беспристрастных мнений, ни компетентного знания, созвучно с желанием современных философов освободить демократию от доксы, чтобы гармонизировать ее с истиной (согласно платонистской посылке, обнаруживаемой у Руссо)[123]. С одной стороны, как я буду объяснять в третьей и четвертой главах, реалистское заявление о том, что демократию нужно принимать такой, как есть (то есть в ее весьма несовершенном виде, запятнанном беспрестанной игрой интересов), побуждает нас видеть в политической конкуренции не выражение автономии или свободы, а зрелище, которое достойно римского форума или Колизея, телевизионную игру, разыгрываемую немногими для забавы многих и заканчивающуюся коронацией лидеров, завоевавших расположение аудитории[124]. Мнение в таком случае, хотя оно и освобождается от «власти князя», не смогло бы освободить себя от клейма непереводимости в истину. Платонистская и плебисцитарная идеи политики отражаются друг в друге и являются в каком-то смысле взаимодополнительными, поскольку эпистемическое искажение политики лишает диалог ценности, так как он лишен технических знаний, а в результате такого опустошения область мнения становится плодотворной почвой для демагогической риторики.

Из этого краткого обзора трех функций, которые докса приобретает в представительном правлении, можно сделать следующий вывод: чтобы реабилитировать доксу (и демократию) мы должны поставить под вопрос как эпистемическую амбицию превращения публичного обсуждения в территорию компетентного знания, чьи достижения должны оцениваться так же, как наука решает техническую задачу, так и реалистское искушение, превращающее политическое мнение в некую военную арену, на которой сила прокладывает себе путь посредством слов, образов и согласия масс. Короче говоря, задача в том, чтобы опровергнуть Парето.

Правление опирается на мнение

Суверенитет мнения обычно понимался как эвфемизм, поскольку в конечном счете иметь мнение – не то же самое, что хотеть. Мнение считалось не самостоятельной властью, а «негативной». То есть оно анализировалось и трактовалось в качестве прерогативы частного лица, позволяющей ему свободно оказывать давление на правительство и искать защиты от него (при посылке, что государство является обладателем неограниченного потенциала для произвольного вторжения в жизнь индивида). Его неформальная природа говорила в пользу частного характера свободы слова, поскольку пытаться влиять на политических деятелей – это в конечном счете не то же самое, что правомочно принуждать их к действию. Как уже отмечалось, сам этот факт подталкивал теоретиков представительного правления к тому, чтобы сузить участие [граждан в политической жизни] до одних лишь выборов, поскольку это единственный институт, который позволяет нам бесспорным образом «доказать» демократический характер политических решений. Но с этой точки зрения было бы сложно разработать критерии для выявления (и блокирования) угрозы, возникающей из-за сосредоточения в области формирования мнения экономической власти и коррумпирующих практик. Само предложение расширить значение демократического обсуждения, включив в него неформальный дискурсивный характер плюралистического форума ассоциаций, политических движений и мнений, рискует предстать неким идеологическим прикрытием, служащим новым коммуникативным стратегиям отбора элиты. Именно эта точка зрения заставила теоретиков плебисцитарной демократии усомниться в том, что мнение является формой контроля власти, пусть даже оно, бесспорно, является средством построения авторитета.

Конечно, свобода слова может оказывать неприглядное и даже разрушительное воздействие, особенно когда она вооружена мощью прессы: она способна распространять слухи и фабриковать факты, пользуясь недомолвками; она может нарушить право на неприкосновенность частной жизни и повредить чьей-то репутации. Кроме того, форум мнений, как раз потому, что он владеет умами людей, можно мобилизовать на объединение миллионов под одним флагом[125]. Поэтому-то Алексис Токвиль писал об этой свободе так: «Я люблю ее гораздо больше за то, что она мешает злу осуществляться, нежели за те блага, которые она приносит»[126]. Однако он тут же добавлял, что государственный контроль нельзя оправдать, поскольку власть, имеющая полномочия отделять плохую информацию от хорошей, неизбежно станет тиранической. Для обуздания свободы распространения новостей понадобился бы монопольный орган власти. Когда политическая власть ограничивает свободу слова и прессы, не остается пространства для умеренности, так что любое лекарство хуже болезни. Поэтому из своего анализа свободы прессы в США Токвиль сделал вывод, что единственная легитимная стратегия контроля власти прессы – это поддержка ее «невероятного распространения».