Полная версия

Вишну и Его вайшнавы

В Южной Индии ничего подобного «Махабхарате» не было. Эпос представлял собой энциклопедию жизни, сюжеты которой посеяли семена вайшнавской культуры в земле тамилов. Однако произведение не оказалось в необжитом пространстве. На юге уже почитали тамильских богов и богинь, прежде всего, Муругана и Котравей. На свой манер тамилы называли Вишну «Тирумалем» (Tirumal) – «восхитительного цвета синего сапфира, кого сопровождает победа, на чьём флаге развевается птица [Гаруда] в небесной выси» («Пуранануру», стих 56). В отличие от ведийского духа, пронизанного суровостью, доктринальностью и патетикой, тамильское почитание богов и богинь носило глубоко интимный и семейный характер. Для прибывших ведийских брахманов Вишну был совершенным сознанием и бесконечным принципом, которому приносят жертвы, передаваемые богом огня Агни куда-то на небеса. Местные же воспринимали его как близкого и родного человека, которого кормят из рук и рядом с которым получают облегчение от невзгод. «Я обещаю коснуться стоп Тирумаля, на чей гороподобной груди восседает [супруга] Тирумакаль», – говорили тамилы. Взаимоотношения преданных с Тирумалем носили романтический характер.

Среди белых пляжей и туманных гор,В окружении говорливых волн океана,С воздетыми в высь неба рукамиПреданные вместе поют славу.Их голоса уносят четыре бескрайние дали,Под звон высокозвучных колоколов.В прохладных водах пред молитвой омываютсяТе, кто дал постный обет.Они молят Тирумаля, несущего чакру,Кто трепет благоговейный рождает.И надевают на него ароматную гирляндуТуласи, где роятся шумные пчёлы.Склонившись к безупречным стопам Тёмноликого,Они возвращаются в родные домаС радостью, наполняющей сердце.Каппиятру Каппиянар, «Ароматные гирлянды туласи», сборник «Патитрупату»Оригинальные северные истории энтузиасты переложили на тамильский язык. Сохранилось имя одного из них, некого Перундеванара (Peruntevanar, букв. «Великий бог»), получившего псевдоним «Перундеванар, певший Барадам», т. е. «Бхарату». Её сюжеты легли на плодоносную почву, из которой начали появляться ростки преданной любви. Всеобщая любовь к благостному Тирумалю стала возможной благодаря тому, что поклонение Вишну вышло далеко за рамки брахманского сообщества. Это в Северной Индии брахманы были посредниками между Богом и людьми, хранившими секреты мантр и правильных ритуалов. В краю тепла Тёмноликий был доступен каждому, невзирая на его знания, опыт и статус. После прибытия северных брахманов, начиная с I–III веков, Тирумалю посвящались стихи, вошедшие в сборник «Парипадаль» (Paripāṭal). Их авторами были самобытные поэты, чьи имена история преимущественно не сохранила. Среди стихов «Парипадаля» на ведийских брахманов приходилось не более одной десятой всех произведений. Они воспевали его простыми словами, радовались Вишну как Солнцу и Луне, благодарили за благословения и наслаждались человеческими отношениями. «Будем петь и молиться Тирумалю из благоуханного леса, где пчелы поют, для защиты наших суровых быков и наших возлюбленных», – говорили тамильские женщины стихами куравей. Красочные сюжеты расцветали в духе любовной лирики. Безымянные поэты придумывали новые всё более чудные и чувственные истории, которыми обогащалось произведение. Их творчество сродни плетению бесконечного полотна, из которого была соткана культура будущего шри-вайшнавизма.

В Южной Индии ранний вайшнавизм распространялся по трем направлениям: повторение отдельных фрагментов «Махабхараты» как мантр, театрализованные представления и ритуальные действа. Для большинства жителей Тамилнаду и Кералы сюжеты про Вишну представляли собой живой интерес, прежде всего, как сочетание идеи и приключения. Они вышли далеко за пределы брахманской среды. На мотивы «Махабхараты» сочиняли народные пьесы, которые разыгрывали уличные и дворцовые театральные труппы. Например, обман Вишну-Мохини, защита богини Земли Варахой, явление Нарасимхи, спасение слона Гаджендры, игра в кости и раздевание Драупади, гибель Карны, приключения Канны в молодости и т. д. Всего насчитывается несколько десятков пьес с участием вайшнавских персонажей. Любимые герои выделялись и почитались за их непревзойденные качества. В тамильской среде расцвело поклонение Драупади, которая в Северной Индии оставалась второстепенным персонажем. Она слилась с сельскими женскими божествами, такими как Мариямман, и играла заметную роль в ритуальной практике.

Традиции народной драмы в Индии продолжают процветать. Вишну появляется перед зрителями на выступлении в Маджули, Ассам

Театрализованные представления носили мистический характер. На актеров сходил дух героев, которые словами и действиями раскрывали иную реальность. Зрители погружались в атмосферу легендарных событий, концовкой которой было прозрение или божественное благословение. Постановка превращалась в ритуал, связывающий зрителей и высшие силы. Все они были частью повседневной жизни: театрализованное представление могло вызывать дождь или одарить богатым урожаем.

Облака пьют воду ревущего прохладного океана,Быстрой поступью они поднимаются в горы словно Тирумаль,Кто защищает Землю, держа чакру с раковиной.Забравшись высоко, их воды изливаются, охватывая Землю,Это Тирумаль нежно обнимает Тирумакаль (богиню плодородия Лакшми).Наппутанар, «Муллаиппану», вступительные стихиОтдельные пьесы ставили после чьей-либо кончины, что должно было помочь освобождению души (Дубянский, 2018, с. 246). В конечном счете, сюжеты с вайшнавскими персонажами легли в основу классического репертуара театральных драм кутияттам, которые исполняются в храмах Кералы; катхакали, состоящего из танцев, пантомимы и языка жестов; и кутту, сельского театра в Тамилнаде.

Покрытые лесами низкие горы Нилгири, проходящие в Южной Индии через Кералу и Тамилнад. Любовные мотивы «тиней», посвященные Вишну, связаны с цветущий лесами и горами, такими как гряда Нилгири

Истории древнего эпоса, разносившие по Южной Индии чудесные рассказы о Тирумале, посадили ростки, превратившиеся в сады любви. Народная молва чистосердечно славила Тёмноликого, превознося его на все лады. Поэзия сангам в его честь, сочинённая до III века, лежала за границами брахманских шраута и ритуалов. Переживание и восприятие были непосредственными. Самобытные поэты пели хвалу как чувствовали, не скованные рамками традиций. Они любовались его образом, признавались в любви и навещали в храме, тонко чувствуя цветущий мир Вайкунтхи без забот и тревог. Наследие тамильской поэзии сангам, чей дух царил первые столетия, с IV века унаследовали альвары. Как и большинство поэтов сангам, они не принадлежали какой-либо строгой традиции. Среди всех «погруженных [в Вишну]» только Тондарадипподи, Перия и Андаль были потомками мигрировавших брахманов. Завораживающие произведения альваров несли всё туже искреннюю и неподдельную любовь. Во многом они повторяли лирические сюжеты сангам. Про детишек, строящих домики из песка; стихи о посланниках с весточкой к Вишну; жемчуг, «капающий» с белоснежных клыков слона; северный ветер, причиняющий боль разлуки; и многие другие. Когда Натхамуни в X веке впервые услышал стихи, он навсегда попал под их очарование. С влюбленной поэзии начинается отсчет будущего шри-вайшнавизма.

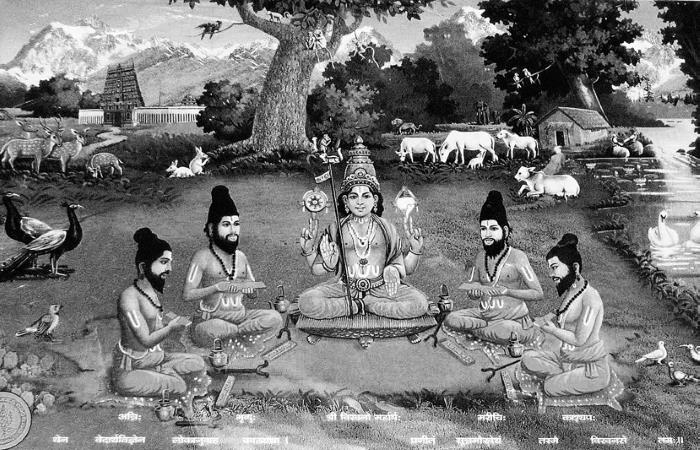

Мандала с Вишну. В центре мандалы – четырехрукий Вишну с супругой Лакшми, вокруг них десять сура-сундари (небесных красавиц) и беседки, утопающие в пышных садах Вайкунтхи. Они сложены из золота, горного хрусталя, жемчуга, граната, бирюзы, кораллов и аметиста. Как окно в мир Вишну, мандала служит для медитации на его цветущую вечность.

Непал, XVIII век. Художественный музей Ньюарка

Океана звуки стихли.Рощи прибрежные не шелохнутся.Заводи тёмные приуныли.Ибис на пальме слышен едва.[Вместе] вы будете вечны, подруга моя!Хоть ты сердишься,Он придёт сегодня, сбежав от разлуки.Тот, кто любит тебя,И кого невозможно забыть.Безымянный автор поэзии сангам, «Курунтокай», стих 177

Слева: Вишну со своей супругой Лакшми в храме Нараяна-Тирумала в Шрикакуламе, Андхра-Прадеш

Глава 1

Шри-вайшнавизм

1.1. Краткий обзор шри-вайшнавизма

Название «шри-вайшнавизм» возникло от сочетания «шри» и «вайшнавизма» – традиции почитания Вишну как Высшей реальности и персонифицированного Господа, дарующего душе освобождение. «Шри» (Sri) можно перевести как «священный» или «уважаемый». Подобное обращение подчёркивает божественные качества преданных Вишну. В то же время приставка «Шри» – это не что иное, как имя супруги Вишну, богини Лакшми. Её упоминание призвано обратить внимание на особую роль Лакшми в освобождении от круга перерождений и смертей. Последователей или преданных Вишну называют «шри-вайшнавы» (śrīvaiṣṇava): мужчин – «шри-вайшнав» и женщин – «шри-вайшнави».

Шри-вайшнавская семья в Шрирангаме

Становление шри-вайшнавизма произошло благодаря миссионерской деятельности Рамануджи (1017–1137). Однако ещё до него шри-вайшнавизм был известен как вайшнавская традиция. Упоминание шри-вайшнавов обнаруживается в комментариях, оставленных двоюродным братом Рамануджи, Парашара Бхаттаром, между XI и XII веками. Впервые выражение «шри-вайшнава» встречается на каменных надписях храма Венкатешвары в Тирумале и датируется 966 годом. Это означает, что сообщество, называемое шри-вайшнавами, сложилось ещё до Рамануджи. По всей видимости, этимология выражения восходит к первым векам нашей эры (Narayanan, 2018). Первое упоминание в тамильской литературе о Вишну можно найти в «Парипадал», одном из десяти пространных стихотворений эпохи сангам, датируемым между II веком до н. э. и II веком н. э. Вишну упоминается в нём как Маяван (Mayavan, «темного цвета») вместе с двумя другими тамильскими богами: Муруганом, который позже станет известен как Сканда, и Котраваи, которая будет отождествляться с Дургой.

Главной фигурой шри-вайшнавизма выступает вечный, всемогущий и везде присутствующий Господь – Вишну, имя которого обозначает всепроникновение. Высшая реальность (Брахман) не является обезличенной, она предстаёт в человеческом облике Вишну, близком и понятном. Только Вишну может даровать счастливую и благополучную жизнь, а также освобождение от бесконечных циклов рождения и смерти. Освобождение от череды перерождений и связанных с ней страданий получило название «мокша» (mokṣā. Между Вишну и его преданными складываются близкие отношения. Они находят выражение в любви (бхакти, bhaktī и её культивировании (бхакти-йога, bhaktīYoga), предании себя на милость Вишну (прапатти, prapatti) и получении в нём убежища от невзгод (шаранагати, śraṇāati). Близкие отношения с Вишну приносят плоды в виде божественной благодати и его милости. Благодаря тесным отношениям преданный может чувствовать себя рядом с Вишну в небесной обители на Вайкунтхе уже при земной жизни.

Объектом любви шри-вайшнавов является сам Вишну и его многочисленные облики. Среди них можно встретить классических аватар Вишну – Раму и Кришну, – а также популярные мурти Вишну. Например, Вишну, исполняющего желания как Венкатешвара; Вишну, возлежащего в йога-нидре как Ранганатха; Вишну как лотосоподобного Падманабху. Обликам везде присутствующего и всепроникающего Бога нет конца, хотя каждый преданный среди них имеет свой излюбленный. Кроме того, в храмовом и домашнем поклонении используются камни с символами Вишну, известные как шалиграмы. Рукотворные изображения Вишну в тысячаххрамов и на миллионах домашних алтарей считаются земными воплощениями Вишну, арча-ватарами (arcāvatāra), служащими для поклонения.

Источниками духовного знания в шри-вайшнавизме считаются логические умозаключения, личный опыт и священные тексты. В отсутствие богатого личного опыта священные тексты помогают вдохновить и настроить преданного. Как и в других традициях вайшнавизма, последователи шри-вайшнавизма принимают классические священные писания – Веды, эпосы «Рамаяна» и «Махабхарата», а также пураны. Однако помимо них почитаются тексты панчаратры на санскрите и четыре тысячи тамильских стихов, сочинённых святыми поэтами-альварами (āḻvār). Название последних переводится как «погружённые глубоко [в любовь к Вишну]». Большая часть стихов во славу Вишну написана между VII и IX веками. Однако и в последующем Вишну воспевался поэтами, такими как Аннамая и Венгамамба. Тамильская поэзия признаётся богооткровением (шрути) и аналогом классических Вед. Стихи передавались из уст в уста и запоминались на память. Первый учитель шри-вайшнавизма (ачарья) Натхамуни (тамил. Натамуни, Natamuni) собирал стихи и записывал их на пальмовых листьях. Его сборник стихов известен как «Дивья-прабандха» (Divya-praloandha) или «Священный сборник четырёх тысяч стихов».

Любовь к Вишну, струящаяся в стихах альваров, переложена другим ачарьей шри-вайшнавизма, Рамануджей, и его учениками в стройную философию. Тексты Вед и священные писания объясняются шри-вайшнавами сквозь наставления и толкования Рамануджи. Его последователи гордятся своим двойным наследием – санскритскими гимнами Вед и тамильскими сочинениями альваров. Оба источника божественного вдохновения считаются равными, в результате чего шри-вайшнавизм называют системой «убхая-веданта» (ubhaya vedānta) или дуальной ведантой. Известных приверженцев шри-вайшнавизма почётно именуют «убхая-ведантачарья» (ubhaya vedantacariyar), то есть «исповедующие двойную веданту». Префикс можно встретить в обращениях не только к учителям шри-вайшнавизма, но и к преданным Вишну (Narayanan, 2018).

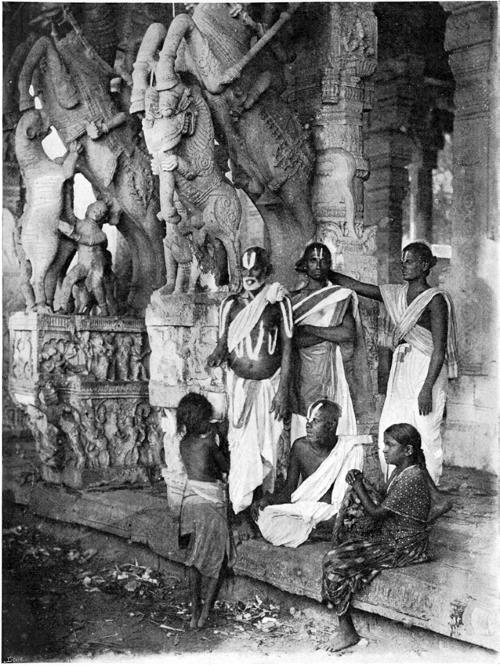

Вайшнавские брахманы вместе с девадаси (храмовыми танцовщицами) в храме Ранганатхи в Шрирангаме.

Фотография немецкого путешественника Курта Бука, 1903 год

Результатом духовной практики и любви к Вишну является переход души от невзгод мирской жизни в райское состояние Вайкунтхи, то есть мира Вишну без забот и тревог. В шри-вайшнавизме пребывание души на Вайкунтхе и представляет собой освобождение от сансары. Там она навсегда остаётся в безмятежном блаженстве и присутствии возлюбленного Вишну. Освобождённая душа достигает природы Вишну: испытывает умиротворение, наслаждение и счастье, поскольку её духовное тело состоит из блаженства Вишну. На Вайкунтхе душа живёт в играх, общении и любовном служении Вишну. Она никогда не теряет своей индивидуальности, то есть не сливается с обезличенным абстрактным Богом. В шри-вайшнавской традиции не существует такого явления, как «дживанмукта» (jīvanmukta), – то есть души, освободившейся при жизни, – образ которой популяризирован в школе адвайты. Окончательное освобождение происходит, когда душа покидает тело. Однако уже при жизни преданный благодаря близким отношениям с возлюбленным Вишну может чувствовать себя рядом с ним на Вайкунтхе. Его сравнивают с невестой, которая обручилась и уже неотделима от жениха.

1.2. Вайшнавизм до Рамануджи: вайкханаса, адвайта и ритуализм

До возникновения философии вишишта-адвайты и окончательного оформления шри- вайшнавизма поклонение Вишну в III–X веках следовало за традицией вайкха́насы (Vaikhānasa). Сегодня она представляет собой реликтовую смешанную традицию, сочетающую как философию адвайта-веданты, так и ведийские ритуалы. Последователи вайкханасы верят, что напрямую наследуют знание Вед (Johnson, 2009). В современном мире традиции придерживается одна из подкаст вайшнавских брахманов. Для неё характерна эндогамия, совместные обряды и наследственная профессия – приверженцы вайкханасы занимаются исключительно храмовым служением и аюрведой. Сами последователи традиции называют себя «общиной вайкханасы». Они представлены двумя тысячами брахманов, которые служат в вайшнавских храмах в Южной Индии, в основном в штатах Тамилнад, Андхра-Прадеш, Карнатака и в меньшей степени – в Керале и Ориссе. В литературе в зависимости от контекста под «вайкханасой» могут понимать ведийских мудрецов (риши или муни), аскетов-отшельников (входящих в ашрам ванапрастха, vānaprastha), последователей брахманической школы и членов современной общины храмовых священников.

Основание традиции приписывается древнему ведийскому мудрецу-аскету Вайкханасу (Vaikhanas). О времени жизни мудреца и его деятельности ничего не известно. Последователи аскета почитают его как одно из воплощений Вишну. По этой причине в иконографии его изображают как Вишну, с четырьмя руками и божественными символами – раковиной, шанкхой и Сударшана-чакрой. У него белый цвет тела и облачение в виде золотых одежд. В одной из рук Вайкханаса держит посох странствующего аскета. Мудрец восседает на шкуре антилопы в окружении своих учеников. В некоторых храмах его изваяние устанавливают справа от входа в храм Вишну. В другой интерпретации аскета отождествляют с воплощением Брахмы, которого попросили породить мудреца, проповедующего правильное поклонение Вишну. Родоначальнику традиции приписывают авторство двух священных текстов: «Вайкханаса Кальпа-сутра» (Vaikhānasa Kalpasutra) и «Дайвика-сутра» (Daivikasutra). Считается, что у мудреца было четыре ученика: Маричи (Marīci), Атри (Atri), Бхригу (Bhṛgu) и Кашьяпа (Kāśyapa). Им он оставил свои знания, прежде всего, ритуалы поклонения (Ramachandra Rao, 2005, p. 1).

Первые упоминания о вайкханасе встречаются в ведийских текстах, где о них говорится как о ведийских провидцах (риши, riṣi) или мудрецах (муни, muni). По всей видимости, ранние представители традиции были отшельниками, ведущими аскетический образ жизни. «Баудхаяна-дхарма-сутра», написанная до IV века, говорит о них как об отшельниках, следующих нормам Вайкханаса-шастр, живущих в лесу, питающихся корнями и фруктами, непреклонно придерживающихся самоограничений (Colas, 2018).

Русские индологи о происхождении вайкханасы

Что касается отшельников (вайкханаса, ванапрастха), то у них уже выработался свой подвижнический устав, приписывавшийся некому мудрецу-праведнику Викхане. Они должны жить в лесу, выполняя строгие подвиги, купаясь трижды в день, возжигая огонь по указанному обряду, вкушая только дикорастущее или и менее того (т. е. голодая – прим.), почитая богов, манов, бхутов, людей и святых (риши). Пустынник должен дружелюбно принимать приходящих или встречных из всех каст, кроме тех разрядов, сношения с которыми воспрещены; но сам он не должен ступать на пахотную землю, ни входить в поселения. Одежда его – кожа или древесная кора; волосы его висят длинными, неостриженными прядями…

Источник; Кожевников В., Буддизм в сравнении с христианством. Издание 1916 года. – М.: Грааль, 2002. – С. 494Самые первые сохранившиеся до наших дней произведения Вайкханасы, называемые «Вайкханаса-сутры» (Vaikhānasasūtra), являются ритуальными текстами, описывающими жертвоприношения и обряды. Основной считается «Кальпа-сутра», однако ее текст не сохранился. Наследие передается через труды его учеников, из них остались немногие. Тексты многократно комментировались последователями. В результате наследие Вайкханасы оформлено в так называемые «Вайкханаса-агамы» (Vaikhānasa Āgama), посвящённые как ритуалам, так и храмовой архитектуре. В отличие от других ведийских сутр, в Вайкханаса-сутрах допускается домашнее поклонение.

Мудрец Вайкханаса в окружении четырех учеников.

Постер XX века

Считается, что преемственность традиции продолжается с незапамятных времен. В общине верят, что Вишну в облике мудреца Вайкханасы даровал священное знание своим ученикам. Они записали священное знание в Вайкханаса-сутрах и Вайкханаса-самхитах. Традиция гласит, что священные тексты передаются из поколения в поколение в неизменном виде с III века. Все ритуалы выполняются строго в соответствии с унаследованными текстами (Colas, 1996, р. 16ff). Однако история становления и упадка вайкханасы говорит о другом. Ведийская школа «шакха» (sakha), специализировавшаяся на изучении священных текстов, со временем превратилась в общество брахманов с обширной литературой по храмовым ритуалам. В самых первых сохранившихся сочинениях вайкханасы никак не упомянута их профессия вайшнавских храмовых священников. Изначально Вайкханаса-сутры как ритуальные тексты не упоминали ни Вишну, ни Нараяну. Вайшнавский уклон в вайкханасе возникает гораздо позже. Эпиграфические храмовые надписи только с IX века говорят о последователях вайкханасы как знатоках ритуалов и священных текстов, которые могут служить Вишну от имени других (Colas, 1996, р. 58ff).

По всей видимости, последователи вайкханасы на поздней стадии развития сообщества стали составлять руководства для ритуалов, или Вайкханаса-самхиты. Став храмовыми священниками, последователи вайкханасы написали множество текстов о храмах, ритуалах и домашних обрядах. Сами члены общины идентифицируют себя исключительно по приверженности собственным ритуалам из Вайкханаса-смарта-сутр, прежде всего, домашним обрядам (Hüsken, 2009, р. 15).

Как храмовым священникам, им пришлось соперничать с представителями других традиций, прежде всего, сторонниками панчаратры (pancaratra). Своим преимуществом последователи вайкханасы считают наследование ведийских традиций. Другие традиции они полагают или тантрическими, или народными. Период между сочинением первых сутр в III веке и составлением самхит, а также появлением эпиграфических надписей в IX веке, покрыт туманом истории. В этом свете некоторые индологи, например, Жерар Кола из Французского национального центра научных исследований, высказывают сомнение, можно ли говорить о непрерывной линии преемственности вайкханасы (Colas, 1996, рр. 42–44).

Яджня (огненное жертвоприношение) современных членов вайкханасы.

Храм Гунджа Нарасимхасвами, Карнатака

Преобразования Рамануджи в XII веке способствовали упадку вайкханасы. Ритуалы уступили место преданной любви и были демократизированы, к храмовому служению допущены представители разных каст, пуджа пришла на смену яджне, в канон вошли стихи альваров, низшие касты получили доступ к вероисповеданию. По всей видимости, неназванная в агиографии Рамануджи брахманическая оппозиция нововведениям состояла, преимущественно, из последователей вайкханасы. В идеологической борьбе Рамануджа и его последователи победили, что привело к вытеснению вайкханасы, её философии адвайты и ритуализма из вайшнавской среды. На авансцену вышел шри-вайшнавизм с философией вишишта-адвайта, вайкханаса начала терять популярность и постепенно превращаться в узкую секту. С распространением шри-вайшнавизма, доступного всем социальным группам, вайкханаса, по выражению профессора Уте Хюскен из Гейдельбергского университета, становилась всё более маргинальной, чей жизненный ареал сузился до храмового служения (Hüsken, 2009, р. 15).

Вайкханаса находилась под сильным влиянием доминирующей философии своего времени – адвайты Шанкары. Господь предстаёт началом и единством всего во Вселенной, а видимое земное многообразие является следствием проявления энергии Брахмана, его иллюзии. Вишну в вайк-ханасе описывается по аналогии с идеями Шанкары – он лишён свойств, непроявленный и неделимый. Его нельзя ни осмыслить, ни почувствовать. Основываясь на комментариях одного из учителей традиции, Шриниваса Махина (род. в 1059 году, Srinivasa Makhin), его ученик Васудева (в общине его называют Рагхупати Бхатачарья, Raghupati Bhaṭṭācārya) написал произведение «Мокшо-паяпра-дипика» (Mokṣo-pāyapradipikā). В ней в стихотворной форме обобщена философия вайкханасы (Ramachandra Rao, 2005, p. 1).