Полная версия

Вишну и Его вайшнавы

Со II века до н. э. Вишну поклонялись отдельно или вместе с Санка́ршаной (Saṃkarṣaṇa), божественным змеем (nāga, на́гом), которого сегодня зовут Анантой. Позднее его стали отождествлять с Баладевой (Baladeva) или Баларамой (Balarāma). «Бессчетное число подвигов свершил могущественный Баларама, бесконечный (Ананта) и загадочный, принявший образ смертного, облачившись в собственную иллюзию-майю. Тот, кто помнит о них на восходе и закате, становится возлюбленным Господа Вишну», – гласит «Бхагавата-пурана» (книга 10, глава 79, шлоки 33–34). Местные верили, что их род ведет происхождение от древних нагов. У истоков каждой семьи стоял какой-либо из нагов. Их десятки имён, включая Санкаршану, сохранились в кашмирской «Ниламата-пуране». Наги олицетворяли плодородие, пищу и изобилие, они же защищали род. Когда Санкаршана принимает человеческий облик, над его головами возвышаются змеиные капюшоны.

Пещерный храм Нанегхат на одноимённом горном перевале в Западных Гатах.

Пуна, Махараштра, II–I века до н. э. Надписи на каменных стенах внутри пещеры рассказывают о ведийском поклонении Санкаршане-Ананте и Васудеве-Вишну

Семьи, ведущие родословную от нагов, правили в Видите, Кантипури и Матхуре. Историки именуют их собирательным названием «династия Нагов», власть которых распространилась на Северную и Центральную Индию со II по IV век. Родство Сатаваханов, Кушан и Нагов привело к тому, что на одном семейном алтаре красовались и Васудева, и Санкаршана, а древний змей стал для Вишну спутником, братом и другом. Почитание обоих носило ведийский характер. В известном пещерном храме на перевале Нанегхат Васудеву и Санкаршану упоминают вместе с другими ведийскими богами. Пещерный храм на горном перевале вытесали между II и I веками до н. э. Жена Сатакарни I из рода Нагов (Nagāikā после смерти мужа оставила на каменной стене надпись в память о своем жертвоприношении: «[Поклонение] Дхарме [Господу сотворенных существ]; поклонение Индре; поклонение Санкаршане и Васудеве; потомкам Луны, наделенных величием; и четырем стражам мира, Яме, Варуне, Кубере и Васаве; хвала Ведишри, лучшему из царевичей!» (Büler, 1883).

Позже, когда старшего брата Кришны стали отождествлять с Санкаршаной, его ведийское происхождение затерялось. К имени брата, которого петроглифы в 50 г. нашей эры возле городаЧилас в Пакистане (т. н. Chilas II) называют Рамой, добавился эпитет «Сильный» (Бала). Если до нашей эры Санкаршана приносил плодородие и изобилие, то уже в первые два века нашей эры (Бала-)Рама был воином, олицетворением силы. В результате сочинения пуранических рассказов Санкаршана ушел на второй план, хотя бхагаваты из числа Нагов ставили его имя всегда первым перед Васудевой. Примечательна каменная надпись, оставленная представителем династии Канва, правившей Магадхой в Восточной Индии в I веке до н. э., известная в эпиграфике как «надписи из Хатибада и Госанди» в Раджастхане. В честь жертвоприношения коня правитель Нараяна (52–40 гг. до н. э.) записал: «[Это] каменное ограждение в честь поклонения Бхагавану Санкаршане и Бхагавану Васудеве, непобедимых господ всех, [воздвигнутое] [царем] родаГад-жа, Сарватата, победителем, исполнившим ашвамедху, сыном Парашара» (Preciado-Solis, 1984, р. 23). Самостоятельно Санкаршану можно было встретить на домашнем алтаре и в храме, пока вместе с Гарудой он не стал неразлучным спутником Вишну в первые века нашей эры.

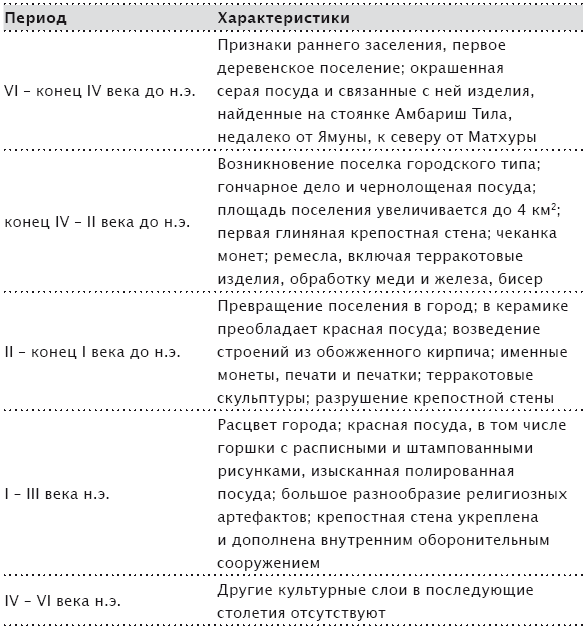

Личность Кришны (Krsna) была и остаётся загадочной. Ему поклонялись потомки вождя Вришни из рода Яду, асам Кришна выступал для них клановым божеством. Традиционно считается, что когда-то он правил Матхурой. Как показали археологические раскопки, заселение Матхуры началось с VI века до н. э. (табл. 1). Раннее поселение представляло собой крошечную бедную деревню, состоявшую из древесных хижин, иногда на глиняном фундаменте. На столицу целого царства, которым правил сначала Камса, а затем Кришна, деревня никак не походила. Маловероятно, что госвами, отправленные Чайтаньей в XVI веке на поиски мест Кришны, ошиблись. Это была та самая Матхура, хорошо известная, поскольку с древности она лежала на пересечении торговых путей. Однако вряд ли Кришна мог ею править в VI веке до н. э., иначе упоминание о легендарном герое нашло бы отражение в исторических хрониках его современников-буддистов. По всей видимости, жители Матхуры до IV века до н. э. приписали ей место рождения Кришны ради повышения статуса поселения. В Древней Индии городские легенды о том, что место посещал Будда или Махавира или здесь родился святой, были распространены: они позволяли привлекать паломников. Сам же Кришна жил в гораздо более ранние времена. Его племя кочевало по иранскому нагорью в дни бронзового века. Выходцы из племени, осевшие в Матхуре, уверовали, что легендарный предок вырос на новой Родине. Мудрец Ангирас оставляет ему краткие наставления в «Чхандогья-упанишаде» (часть III, шлока 17), которую сочинили между VIII и VI веком до н. э. Это самое первое упоминание Кришны среди всех известных. Из упанишады понятно лишь, что у Кришна была мать Деваки и ничего больше. Из уст Ангираса он получает наставления, которые позже озвучит от своего имени в «Бхагавадгите» (Saxena, 2021, chapter 4).

Табл. 1

Культурные слои Матхуры по результатам археологических исследований

Источник: Singh, 2004, р. 381

Санкаршана, воплощение царственных добродетелей. Над Санкаршаной раскачиваются капюшоны с семью змеиными головами, его рука поднята в мудре, вселяющей уверенность.

Матхура между 150 и 200 годами. Фонд Нортона Саймона

Санкаршана, воплощение царственных добродетелей.

Над Санкаршаной раскачиваются капюшоны с семью змеиными головами, его рука поднята в мудре, вселяющей уверенность.

Матхура между 150 и 200 годами. Фонд Нортона Саймона

Во II веке до н. э., когда возникает почитание Вишну-Васудевы, Врадж в Уттар-Прадеше представлял собой массив бескрайних лесов. Вриндаван, или леса туласи, где Кришна провел юность, никому не известен. Он станет легендарным уже в XVI веке, когда в Вардже «найдут» места Кришны, превратившие Вриндаван в культовый центр. На стыке тысячелетий Матхура являла собой благополучный небольшой город, известный скульптурным производством. В регионе преобладали буддизм и джайнизм, народные массы верили в нагов и якшей, а ведийские брахманы почитали Вишну с Санкаршаной. Кришне поклонялась немногочисленная клановая группа, которая боготворила своего предка и чествовала его вместе с братом (Бала-)Рамой и сестрой Эканамшей (Ekānaṁśā).

В IV веке до н. э. Каутилья, автор «Артхашастры», после «Чхандогья-упанишады» упоминает о Кришне второй раз: во время магического обряда наряду с другими именами нужно упомянуть «Кришну с его последователями» (книга 14, глава 3, шлока 44). На протяжении нескольких столетий вплоть до IV века скульптурные изображения Баларамы-Кришны отсутствуют, хотя наши современники нередко путают их с парой Васудева-Санкаршана (Saxena, 2021, chapter 4). Об их существовании мы знаем по петроглифам да редким схематическим изображениям. Расцвет популярности триады с Кришной происходит между I и IV веками после того, как почитатели признают в нём воплощение Вишну. У Кришны возникают символы Вишну, однако его личность продолжает восприниматься победоносно-героической. Хотя в ранних источниках упоминается лишь мать Кришны, Деваки, к началу нашей эры у него появляется отец, сам Васудева, который метафорически проносит его сквозь бушующие воды Ямуны.

О том, как воспринимали Кришну в начале тысячелетия, можно судить по пьесам драматурга Бхасы (Bhasa). Его произведения на санскрите датируются между I и II веками, но не позднее IV столетия. Пьесы Бхасы оставались неизвестными, пока их рукописи на пальмовых листьях не были обнаружены Археологической службой Майсура в Южной Индии в 1910-х гг. В нескольких пьесах Бхаса описывает героические похождения Кришны. В глаза бросается, что автор называет Кришну общепринятым именем только дважды и один из них косвенным образом. В основном же его именуют Дамодарой (Damodara, Привязанным [Яшодой] веревкой), что оставляет пространство для размышлений, как его звали на самом деле (Reimann, 1993, р. 8). В пьесе «Балачарита» цель рождения Кришны объявляется уже в первом действии. Мудрец Наряда поясняет, что он пришел на Землю ради Господа Нараяны и родился как Кришна в роду Вришни. Последовательно Кришна расправляется со злобными демонами. Ими выступают Путана, притворившаяся матерью; Саката, ставший колесницей; Ямала и Арджуна, принявшие форму деревьев; Дхенука, обернувшийся ослом; и Кеши, явившийся как лошадь. После всех сражений Кришна предстает непобедимым героем, ловко расправляющимся со злом. Однако архаичные духи – не простые демоны. Каждый из них олицетворял родоначальника племени и его хранителя. В отличие от Васудевы и Санкаршаны, где родство приводило к тому, что оба становились другом и братом, в случае с вождем Вришни итог иной. Одолевая соперничающее племя, предводитель отправлял его племенное божество в небытие. У Кришны осталось бы амплуа непобедимого вождя, если бы в первый век нашей эры почитатели не разглядели в нём божественное проявление Бога богов, Васудевы (Brockington 1998, рр. 277–279).

Остросюжетные приключения Кришны, составлявшие его мифическую биографию, к IV веку легли в основу «Харивамши», написанной в духе пуран как дополнение к «Махабхарате». Её рассказы унаследовали более поздние «Вишну-пурана» и «Бхагавата-пурана». В качестве проявления Вишну Кришна перенял его черты, от эпитета Васудева и внешнего облика до миролюбивых качеств и божественных атрибутов. Баларама стал Санкаршаной, или воплощением бессмертного змея Анаиты. Его сестра Эканамша также претерпела изменения. В Ориссе она стала двоюродной сестрой Кришны по имени Субхадра. В Южной Индии её знают как Наппинней, юную жену Канны (Каппап), то есть «Любимого» (Couture and Schmid, 2001). Ничего удивительного в преображении нет, учитывая, что клановые нормы Южной Индии позволяли жениться на кузинах. Самостоятельные изображения Кришны с вайшнавской символикой впервые появляются в дни «Харивамши» уже после IV века.

О знаменитой раса-лиле (rasalila) по ночам, или мистических танцах Кришны с пастушками-гопи, в Северной Индии в первые века нашей эры никому не известно. Романтика чащи Враджа родилась уже после X века. В основу раса-лилы лег южноиндийский круговой танец куравей, во время которого юноши и девушки берутся за руки (Hardy, 2014, р. 221). Пропитавшись тамильской любовной поэзией, куравей с участием Наппинней и её любимого Канны в XV веке становится манипури, классическим стилем танца. Метаморфоза с Кришной, случившаяся в первые три века нашей эры, была бы невозможной без усилий панча-ратриков.

Триада: (Бала-)Рама с плугом и гарпуном, Кришна с булавой и цветком вместе со своей сестрой Эканамшей, держащей балдахин.

Наскальный рисунок в Тикла (Харьяна) между III и II веком до н. э.

Пять героев Вришни вместе с Нарасимхой. Слева направо: Санкаршана, Васудева, человек-лев, Прадьюмна, Самба, Анируддха. Легендарные герои Вришни оставались популярными вплоть до V века, пока им на смену не пришли аватары Вишну.

Каменный рельеф в Кондамоту (Андхра-Прадеш), IV век. Государственный музей Хайдарабада

Панчаратрики исповедовали альтернативный бхагаватам путь. Они придерживались учения панчаратра (Pañcharātra), буквально означающее «пять ночей» или «пять знаний». С III века до н. э. панчаратрики почитали пять славных героев из рода Вришни. Стихи главы 97 «Ваю-пураны» гласят: «Знай [имена] богов, которые изначально были [людьми] и которые воспеваются [мной]: Санкаршана, Васудева, Прадьюмна, Самба и Анируддха – о пятерых говорят как о героях династии [Вришни]». Санкаршана считался старшим братом Кришны от Рохини, Прадьюмна и Самба – сыновья Кришны от жен Рукмани и Джамбавати, а Анируддха – сын Прадьюмны от Рукмавати.

Кем на самом деле были герои племени, память не сохранила. Одни говорят, что это легендарные братья, возможно, Пандавы, чьи настоящие имена история умалчивает. Другие верят, что герои были главами семей или потомками знаменитого родоначальника. Наконец, третьи полагают, что легендарные герои – это покровители древних родов. Вместе пятерых называли «панча-вира» (paṁcavīrāṇām). Некоторые индологи считают, что героями изначально были Баладева, Акрура, Анадхришти, Сарана и Видуратха, упомянутые в «Харивамше» (Saxena, 2021, chapter 4). В последующем их имена заменили на эпитеты, которые, в отличие от оригинальных имен, сохранились.

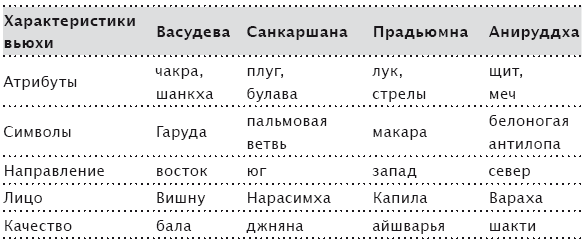

Во избежание противоречий, с которыми столкнулись почитатели Кришны, панчаратрики нуждались в гармоничном объяснении, как герои соотносятся с Вишну. Все божественные личности были объявлены эманациями, или вьюхами, Вишну. Позже Самба выбыл из списка, в результате чего «панча-вира» превратилась в «чатур-вьюху» (catur-vyūhas, или четыре вьюхи). Развитие идеи четырех вьюх имело далеко идущие последствия. Каждая из них получила собственную символику и ритуалы поклонения (табл. 2). Считалось, что последовательно вьюхи проявляют себя одна за другой: из Васудевы рождается Санкаршана и т. д. Идеологически четыре вьюхи отражали четыре цели земной жизни, четыре образа жизни (ашрама), четыре главные касты и пр.

Табл. 2. Идеология Панчаратры

Панчаратрики оказались успешными в объяснении, в чём различие между Вишну и другими племенными божествами или божественными личностями. Они предложили идею вибхава (vibhāva), или божественных воплощений Вишну. В результате родовые, клановые и племенные божества бесконфликтно объединялись в вайшнавизм. За каждым объектом поклонения, каким бы он ни был, стояло одно и то же божественное всеприсутствие, или Вишну. Как бы божества ни выглядели, какие имена ни носили, чем бы ни отличались, у них одна и та же божественная природа. И эта природа – Вишну, «проникающий во всё». Все вибхавы равны между собой и являются полноценными воплощениями. Это позволило к III веку связать с панчара-трой остальных региональных божеств, включая Нарасимху и Вараху. Всего панчаратра насчитала тридцать восемь вибхав. К VI веку понятие вибхава расширилось до аватара (avatāra), или (земных) инкарнаций, в чей пантеон вошли Будда и Калки. Иконографическое представление панча-ратры оформилось к V веку как Вайкунтха-Чатурмурти или Вайкунтха-Вишну. Это четырехликий образ Вишну, популярный в Кашмире и Северной Индии. Один лик представляет Васудеву, два других – Нарасимху и Вараху, четвертый – мудреца Капилу.

Странные идеи панчаратры не всегда находили понимания у современников. К примеру, во II веке Бадараяна сочинил «Брахма-сутры», или краткое изложение Упанишад. В сутрах он отмечает, что панчаратра не соответствует ведийским принципам (шлоки II.2.42-II.2.45). Из Всевышнего не могут рождаться его частичные «копии»-вьюхи, иначе они будут ограничены и не смогут обладать совершенными качествами. Если же вьюхи равны и наделены всеми божественными качествами, то нет никакого смысла в их множестве. Аналогично, душа не рождается из Брахмана, – как полагали панчаратрики, – поскольку она вечна и неизменна (Веданта Сутра, 1995).

Слева: Вира-мурти Вишну, воплощение доблести и мужества. В нём соединены аватары Вишну, в которых прослеживаются идеи чатур-вьюхи. Слева от лица Вишну-Венкатешвары виден защитник Нарасимха, справа – спаситель Вараха, снизу – хвост Матсьи. Своим обликом он благословляет на преодоление жизненных препятствий. Современный постер из Тирупати

Расхождение во взглядах ведийских брахманов и пан-чаратриков в последующем осталось как спор между вайкханса и панчаратра. Несмотря на умозрительное деление на вьюхи панчаратра сумела увязать отдельные культы вместе, заложив непротиворечивость раннего вайшнавизма. Её провидцы различали Вишну в пяти проявлениях: Пара (Верховный Вишну-Васудева на Вайкунтхе), вьюха (его эманация), вибхава (земное воплощение), антарьями (внутренний повелитель существ) и арча (зримый образ для поклонения). Идея вибхава-аватара позволила избежать конфликта между племенными божествами и обеспечила их общее понимание. Именно панчаратрикам принадлежит прозрение, что за ними кроется одна и та же божественная личность, меняющая облики и имена как одежды. Панча-ратрики распространяли видение божественного начала во всех существах, в трансцендентной и земной форме. Они же разнообразили поклонение, предпочитая домашнюю и храмовую пуджу. Их усилия позволили заложить основу для личных взаимоотношений и преданной любви.

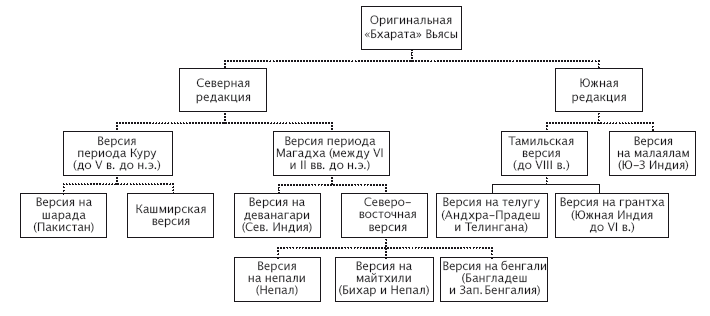

Рис. «Махабхарата» и её редакции

Источник: Mahadevan, 2008, p. 10

С середины I века до н. э. ведийские брахманы уходят на юг, унося с собой Вишну-Васудеву. Их эпоха прошла, вера в ведийских богов осталась далеко позади. Волны политической нестабильности накрывали Северную Индию. Индо-греки, за ними индо-скифы, Кушаны, Сасаниды сменяли друг друга на престоле. Царская милость обходила стороной, дары подносили и храмы строили для новоявленных религий. Уже несколько столетий в Северной Индии процветали аскетические буддизм и джайнизм. Пространство для жизни сжималось, ведийские брахманы порой подвергались гонениям. В поисках новой жизни они уходили через ущелье Нанегхат, по Малабарскому побережью вдоль Карнатаки и Кералы. Здесь родилась легенда о брахмане из рода Бхригу, взявшем в руки оружие для защиты веры и сородичей. Расправившись с недругами, он закинул окровавленный топор в океан и удалился в пещеры горы Махендра. Океанические воды в ужасе отшатнулись, породив Малабарский берег. Отважному брахману в Керале воздвигли храмы, сегодня мы его знаем как Парашураму.

В течение ряда поколений несколько тысяч семей ведийских брахманов переселилось в Южную Индию. Большинство из них было родом из Пенджаба и Кашмира. Все они придерживались древней ритуальной традиции шраута, предпочитавшей яджни. Часть семей добралась до южной оконечности Индостана, получив название намбудири. Они по сей день продолжают поклоняться Парашураме как семейному божеству, спасшему их в прошлом. Другая часть семей осела в Андхра-Прадеше вокруг холмов Тиру-малы и в Тамилнаде вдоль реки Кавери. С собой брахманы принесли сокровища: Вишну-Васудеву, огненные ритуалы, двадакшари-мантру и эпос «Бхарату», содержащий их духовные ценности.

Курукшетра. Городские ворота при въезде, которые венчает колесница Арджуны с возничим Кришной

«Бхарата» дошла до нас в двух редакциях, северной и южной. Большинство современников знает её по «критическому изданию», подготовленному редакторами-индологами в Пуне на протяжении 1933–1970 гг. В ходе работы над разновозрастными рукописями редакторы выяснили, что северная редакция представляет собой исходный, едва ли не наивный текст (рис.). Южная редакция является поздним переработанным сочинением. Где-то в основе обеих редакций лежит оригинальная индоарийская поэма (Mahadevan, 2008). Это было короткое устное произведение о политической борьбе, славившее победы прошлого. Поэма включала описание традиций и легенд племенного объединения Куру, жившего до IX века до н. э. вдоль реки Ямуны, на территории Харьяна и Пенджаба.

«Бхарата» – коллективный труд, который дополнял не один автор. Они оставили о себе память, упоминая собственные имена в эпосе: Суманта, Джаймини, Вайшм-паяна, Пайла и другие. Между III и I веками до н. э., когда оформилась письменность на брахми, эпос из устного стал

Курукшетра. Городские ворота при въезде, которые венчает колесница Арджуны с возничим Кришной письменным, что позволило его непрерывно переписывать. По существу, прототип «Бхараты» представляет собой свод, который необходимо знать каждому придворному брахману для популярных объяснений, учёных наставлений и ведения ритуалов. Как говорит о себе произведение, «здесь всё, что есть, где бы то ни было» и «чего здесь нет, нет нигде» (шлоки 1.56.33 и 18.5.38). Эпос содержал историю правящей семьи, обычаи и философию. Хотя правителей уже давно не было в живых, их легендарные истории продолжали вдохновлять, а также поддерживать идеалы. По мере взросления сообщества ведийских брахманов материал «Бхараты» переосмыслялся и переделывался. Одни разделы уходили, новые сюжеты появлялись, литературно текст становился богаче и разнообразнее. Это объясняет, почему переработанные южноиндийские версии столь сильно расходятся с ранними северо-индийскими. В конечном счете, «Бхарата» становится художественным произведением, призванным не столько передавать историческую достоверность, сколько доносить идеологию её авторов. Обширные версии на тамильском (грантха) и телугу, набравшие сто тысяч шлок, являются конечными фазами эволюции «Бхараты». История гласит, что, когда безымянные мудрецы взвесили четыре Веды и «Бхарату», последняя оказалась тяжелее, после чего её окрестили «Махабхаратой», то есть «Великим сказанием о потомках Бхараты» (шлоки 1.1.208–209). Относительно устоявшуюся редакцию, как её знают наши современники, эпос получил уже в VI веке.

Джампаоло Томассетти, «Пандавы и Кунти входят в Хастинапур».

Современная живопись, Вилла Вриндавана, Флоренция

Главной сюжетной линей «Махабхараты» является противостояние между братьями Пандавами, олицетворяющими добродетель, и их родственниками, братьями Кауравами, исполненными пороков. Их противостояние заканчивается эпической битвой на Курукшетре, потрясшей человечество, в которой сошлись сотни тысяч людей с обеих сторон. Именно на Курукшетре Вишну устами Кришны излагает Арджуне «Бхагавадгиту», легшую в основу вайш-навской философии. Сегодня Курукшетра известна как тиртха, то есть священное место, которое ежегодно привлекает до 1,5 млн туристов и паломников. Оно расположено в одноименном городке Курукшетра в 160 км к северу от Дели. В небольшом городке находится несколько храмов, музей Кришны и даже художественная панорама битвы. Археологическое управление Индии проводило раскопки, связанные с битвой, дважды, в 1952 и 2018 гг. Исследования подтвердили существование некогда Индрапрастхи (столицы Пандавов) и Хастинапура (столицы Кауравов) и нашли признаки наводнения, разрушившего древние города. Индологи полагают, что эпические события происходили в Пенджабе между третьим и вторым тысячелетием до н. э., то есть в эпоху бронзового века.

Удивительно, но исторические анналы ничего не содержат о битве на Курукшетре, её описание встречается только в «Махабхарате». В неисторических источниках Курукшетра упоминается в девяти местах. Два из них, «Майтраяния-упанишада» и «Панчавимша-брахмана», написаны еще во времена процветания племени Куру. Пять других – значительно позднее, когда племя уже исчезло с демографической карты Индии. Раннее упоминание Курукшетры связано с жертвоприношением на месте, где боги Агни, Индра и Сома явили себя. Никаких подробностей первые источники не оставляют. В «Ригведе» встречается событие, похожее на эпическое сражение, это «битва десяти царей» (часть VII, гимны 18,33 и 83.4–8). «Ригведа» повествует, как племя тритсу под предводительством Судаса было прижато противниками к реке. Взмолившись богам, которые приняли их жертвоприношение, племя выиграло битву. Произошло божественное вмешательство Индры и Варуны: река разлилась, часть противников погибло, остальные были истреблены. Историю битвы десяти царей унаследовали потомки племени тритсу. Спустя несколько поколений предводитель племени Бхаратов женился на девушке из тритсу. У них родился сын Куру, ставший родоначальником знаменитого племени Куру, где родился эпос (Серебряков, 1963, с. 31, 195). Таким образом, битва десяти царей стала историей семейного выживания Бхаратов и легла в основу «Махабхараты».

Главные персонажи «Махабхараты» вместе с Кришной пережили не менее удивительное преображение. Победить недругов арийскому племени помогли вседержители Индра и Варуна, кому ведийские брахманы устроили жертвоприношение на поле Курукшетры. «Махабхарата» повествует об их божественном вмешательстве. Арджуна— не кто иной, как Индра, это имя было одним из его эпитетов. Кришна – сам владыка вод Варуна, нерождённый, великий, возлежащий в глубинных водах, из чьего пупа вырастает дерево. Варуна – один из многочисленных образов Нараяны (Solomon, 1970, р. 41), популярных в ведийские времена. Память о них сохранилась в гимне тысячи имён «Вишну-сахасранама» (имена 553 и 554 Varuna, Varuna). Кришна напрямую заявляет в «Бхагавадгите»: «Среди обитателей вод я – Варуна» (шлока 10.29). В «Махабхарате» можно встретить, что за каждым Пандавом кроется божество (Murthy, 2003). Юдхиштхира – бог Дхармы, Бхима – бог ветра Ваю, близнецы Накула и Сахадева – пара Ашвинов, даже неоднозначный Карна – бог Солнца Сурья. В ведийские времена они были силами природы, и для обращения к ним брахманы представляли богов как личностей. В сознании молящихся брахманов божественные силы спустились на Землю, приняв облик эпических героев, чтобы одолеть зло. Для панчаратриков, сочинявших «Махабхарату», Пандавы были вибхава, или божественными воплощениями. Это раскрывает изначальный смысл эпоса, который оказывается не кровавым повествованием о войне, а изложением вайшнавской философии. Он иллюстрирует сострадание, когда боги услышали молящихся; милосердие, когда высшие силы вышли навстречу; божественную помощь, когда чудо сохранило жизни.