Полная версия

Эпидемии и общество: от Черной смерти до новейших вирусов

Высказывая явно традиционную точку зрения на заслуги Гиппократа, Уинслоу, бесспорно, склонен к некоторому преувеличению. «Гиппократов корпус» отнюдь не целостное произведение, авторы его 60 дошедших до нас трактатов порой расходятся во мнениях. К тому же историки заметно разнообразили выписанную Уинслоу картину триумфа единой рациональной медицины. Гиппократовские врачеватели, известные как iatroi, или исцелители, на рынке медицинских услуг представляли лишь одно направление и конкурировали со множеством других. Всевозможные врачебные школы исповедовали альтернативные доктрины, а некоторые целители и вовсе практиковали в отсутствие какой-либо единообразной концепции. Историк Вивиан Наттон так описал положение дел: в Древней Греции к вашим услугам были «хирург, который занимался ранениями, костоправ, травник, повитуха, учитель гимнастики, врачея и экзорцист»{6}.

То есть представления о здоровье, болезнях и методах лечения в Древней Греции вступали в коллизию, и пациенты делали выбор из множества вариантов. Поэтому «Гиппократов корпус» следует читать не как официальный итог медицинского консенсуса, а скорее как манифест одного из врачебных направлений, адресованный вниманию клиентуры. В нем не случайно говорится о необходимости завоевывать доверие пациентов и разоблачать шарлатанов, практикующих без опоры на какое бы то ни было учение. Но, несмотря на изрядно ограниченный контекст и весьма традиционные представления об античной медицине, вывод Уинслоу относительно медицинской науки Гиппократа значим и меток. К этому нужно добавить, что именно медицина Гиппократа, а не ее разносортные конкуренты в значительной мере определила дальнейшее развитие врачебного мировоззрения, в том числе и благодаря греческому врачу Галену (о нем далее), который усердно обеспечивал Гиппократу посмертную протекцию.

«Гибельные объятия», в которые Гален, по выражению историка Наттона, заключил Гиппократову доктрину, во многом ее исказили. Изъяв учение Гиппократа из исторического контекста, Гален сильно преуменьшил сложность и противоречивость опыта греческих врачей, но преувеличил значение теории в их работе. В то же время, по мнению Наттона, авторитет Галена сыграл решающую роль в том, что именно его версия Гиппократова концепта на протяжении столетий была наиболее известной в Византии, в исламском мире, а позднее и на латинском Западе.

Неизбежно напрашивается вопрос: почему в V в. до н. э. в Греции случился этот прорыв в направлении нерелигиозной натуралистической медицины? В значительной мере ответ кроется в столь трудноуловимых явлениях, как озарение и Гиппократа, и его сподвижников. Единичные факторы и случайности всегда занимают важное место в исторической череде причин и следствий. Однако очевидно, что в данном случае немаловажную роль сыграли и другие обстоятельства, в частности отсутствие жреческой бюрократии, наделенной властью выявлять и преследовать еретиков. Другие факторы – децентрализованность греческих городов-государств, натурфилософское наследие Древней Греции и особенно влияние Аристотеля, а также царившая культура индивидуализма.

Кроме того, важно не забывать, каким было социальное положение гиппократовских врачевателей и какую нишу они занимали на рынке медицинских услуг. Известно, что иногда они лечили и бедняков, и рабов, но все же, как правило, услуги врачей были недоступны широким массам. Основную клиентуру составляли представители образованных и преуспевающих элит, сначала греческих, а затем и римских. Принципы гуморальной теории как медицинской философии отвечали научным представлениям и врача, и пациента. Они говорили на понятном обоим языке натурфилософии, и методы лечения, которые назначал врач, например диета или покой, людям благополучным и образованным были понятны и доступны.

Принципы гуморальной медициныОсновополагающий постулат гуморальной теории гласит, что макрокосмос Вселенной и микрокосмос человеческого организма подобны друг другу. Оба состоят из одних и тех же элементов, оба подчиняются одним и тем же законам природы – и разлад в первом влечет болезнь во втором.

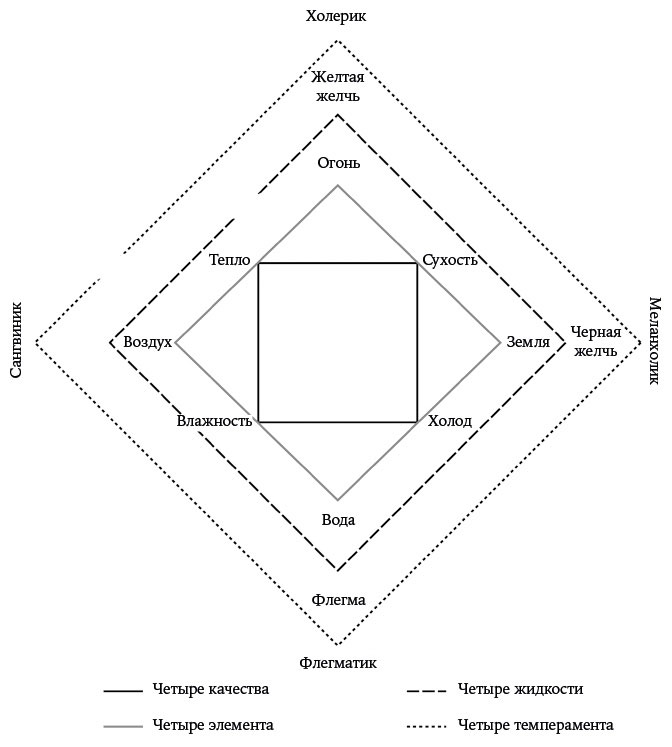

Согласно Аристотелю и греческим натурфилософам, макрокосмос содержит четыре элемента: землю, воду, воздух и огонь. Каждый элемент соотносится с двумя из четырех «качеств»: сухостью или влажностью, теплом или холодом. В течение следующих столетий последователи Аристотеля, очарованные числом четыре, добавили к концепции четыре времени года, четыре ветра, четыре стороны света, а в христианской версии появились четыре евангелиста.

С точки зрения Гиппократовой медицины микрокосмос тела повторяет основные черты макрокосмоса Вселенной. Он тоже состоит из четырех телесных жидкостей, так называемых гуморов, эквивалентных четырем элементам, – это черная желчь (земля), флегма (вода), кровь (воздух) и желтая желчь (огонь). У всех гуморов, как и у элементов, есть качества: теплота, холод, сухость или влажность. Все четыре жидкости текут по сосудам тела, и каждая из них обладает определенными свойствами и функциями.

Кровь – влажная и горячая, она питает плоть, согревает тело и разносит по нему остальные жидкости. Она вырабатывается печенью, более или менее обильно в зависимости от возраста и времени года.

Флегма – холодная и влажная. Она питает мозг и умеряет жар крови. Она скользкая и смазывает суставы, позволяя телу двигаться.

Желтая желчь – сухая и горячая жидкость. Она накапливается в желчном пузыре и помогает кишечнику выталкивать содержимое.

Черная желчь – сухая и холодная. Она повышает аппетит и питает кости и селезенку.

Различные соотношения этих жидкостей в организме обуславливают четыре разных темперамента и определяют, будет ли человек меланхоликом, флегматиком, холериком или сангвиником. Кроме того, гуморы соотносятся с четырьмя этапами человеческой жизни (детство, юность, зрелость и старость) и с четырьмя главными органами (селезенка, мозг, желчный пузырь и сердце) (см. рис. 2.2).

Имея представления о парадигме гуморальной теории, мы сможем лучше ориентироваться не только в медицине, но также в искусстве и литературе. Прекрасный пример – пьесы Шекспира, в которых характеры главных героев иногда совершенно недвусмысленно зиждутся на гуморальной теории темперамента. К примеру, Офелия в «Гамлете» являет собой хрестоматийную меланхолическую личность, страдающую избытком холодной и сухой черной желчи. Таков и флегматичный Шейлок из «Венецианского купца» – рано постаревший, холодный, памятливый и потому безжалостный. Обратный пример – Катарина из «Укрощения строптивой», человек холерического темперамента. В числе мер по ее укрощению была и основанная на Гиппократовом принципе диета, исключающая мясо, субстанцию теплую и сухую, от которой «желчь разливается, рождая злобу»[5], еще сильнее распаляя огненный нрав Катарины.

Гуморальная теория аксиоматична и выстроена на дедуктивных рассуждениях, точка отсчета которых – первопричины. Ключевую роль в формировании подобных представлений сыграли два фактора: средиземноморский климат, располагающий к восприятию мира сквозь призму четырех времен года, и специфический контингент пациентов, чаще всего страдавших болезнями, которые мы сегодня навали бы малярией и пневмонией. В текстах Гиппократа идея четырех гуморов и связанных с ними качеств была главенствующей, ее и вобрало в себя учение Галена и его последователей. Однако в «Гиппократовом корпусе» понятие «гумор» встречается в нескольких отличных друг от друга интерпретациях, и, например, в Древней Греции и Риме были практикующие врачеватели, которые придерживались иного мнения относительно количества гуморов или считали их не жидкостями, а газами.

Как бы то ни было, все гиппократовские врачи были убеждены, что основу здоровья составляет эвкразия – устойчивое равновесие гуморов и соответствующих им качеств. В определенных пределах баланс гуморов у разных людей мог быть разным, и у каждого мог колебаться в зависимости от времени года, возраста, образа жизни и пола. Но, если уровень какого-то гумора оказывался выше или ниже допустимого предела, это вело к нарушению общего баланса. Такое гуморальное расстройство называли дискразией и считали болезнью. То есть для Гиппократа заболевание было нарушением баланса, вызванным избытком или недостатком одной или нескольких телесных жидкостей. К тому же любая жидкость могла испортиться, загнить и отравить организм.

В рамках гуморальной теории заболевания не воспринимались отдельными явлениями, как это принято в современной медицине, которая классифицирует, например, тиф, рак, пневмонию или грипп. С точки зрения античной медицины болезнь была комплексным проявлением изменений в телесном балансе. Можно сказать, в представлении Гиппократа существовала лишь одна болезнь, которая могла проявляться по-разному и в разной степени, что зависело от характера и масштаба нарушений в балансе организма. Кроме того, гуморы были изменчивы и могли превращаться из одного в другой. Поэтому болезнь не была неким фиксированным явлением. Напротив, любой недуг мог развиться в другое недомогание. Грипп мог перерасти в дизентерию.

Рис. 2.2. Четыре жидкости, элемента, качества и темперамента в парадигме гуморальной медицины (адаптация Билла Нельсона)

Теперь нам ясно, что Гиппократ понимал под самой болезнью. А что же считалось ее причиной? Если болезнь, в сущности, была одна, то причин у нее могло быть множество. Болезнь возникала из-за того, что сейчас называется негативным влиянием окружающей среды, к которому Гален относит шесть «внешних неестественных воздействий». Первое на человеческий организм мог оказать испорченный, или, выражаясь в терминах гуморальной медицины, «миазматический» воздух. От такого ядовитого воздуха гуморальное равновесие могло нарушиться. Второе воздействие приписывалось движению, что сегодня мы назвали бы физической нагрузкой (или ее нехваткой). Среди прочих влияний были сон (или бодрствование), выделения (или их задержка), пища и питье, душевные переживания.

Стратегия лечения опиралась на естественные механизмы. Иными словами, Гиппократ верил в целесообразность устройства человеческого организма, что нашло отражение в его фразе, ставшей крылатой: vis medicatrix naturae, то есть «целебная сила природы». Согласно этому воззрению, тело стремится поддерживать или восстанавливать гомеостаз, например регулируя для этого температуру, выводя излишки жидкости или избавляясь от «болезнетворных» гуморов посредством потения, чихания, поноса, рвоты или мочеиспускания. Поэтому и лечение ограничивалось лишь поддержкой организма в борьбе с болезнью.

Сперва врачу нужно было распознать признаки, или симптомы, указывающие на глубинную причину заболевания, и составить историю болезни. Чтобы определить природу дисбаланса, гиппократовские врачеватели внимательно обследовали тело пациента: измеряли пульс, пальпировали и прослушивали грудную клетку, осматривали язык, оценивали температуру кожи и исследовали мочу. Ей уделяли особое внимание. Гиппократ огромное значение придавал цвету мочи, ее плотности, запаху и вкусу, а также обращал внимание на присутствие в ней крови или пены. Все это помогало выяснить состояние гуморов пациента. Лечение симптомов не было целью, главная задача состояла в том, чтобы оценить общее состояние больного, тем более что особенности пациента и диктовали выбор лечения. Терапия в каждом случае была сугубо индивидуальной. Болезнь не считалась самостоятельным явлением, ее воспринимали как процесс, который у каждого пациента мог развиваться по-своему.

В общем, гуморальная медицина не слишком заботилась о постановке диагноза. Гораздо важнее было дать ответ на извечный вопрос пациента: «Доктор, скажите, все будет хорошо?» Последователи Гиппократа главной своей задачей считали прогнозирование.

Рис. 2.3. Ланцет Эдварда Дженнера (1720–1800). Такое лезвие использовалось для кровопускания и для введения первых вакцин.

Science Museum, London. CC BY 4.0

Определив причины недуга и тяжесть состояния пациента, врач обращался к терапевтическому принципу «противоположное излечивается противоположным». Если пациент страдал от избытка черной желчи, холодной и сухой, ему назначали теплую влажную пищу и горячие отвары трав. Причем под горячим далеко не всегда подразумевали нечто теплое на ощупь, это могла быть и обжигающе острая еда любой температуры.

Диета была одним из основных средств лечения, доступных врачу, поскольку считалось, что любая еда обладает определенными качествами (теплая, холодная, влажная и сухая) и с ее помощью можно уравновесить в человеческом теле нехватку или избыток противоположного. Но предусматривались и другие терапевтические воздействия. Например, пациенту могли прописать физические нагрузки или покой, что делают и современные врачи, рекомендуя лечение в оздоровительном центре или отдых в санатории. В числе прочих средств были смена обстановки, умеренность в сексуальной сфере и душевный покой. Применялись и травяные препараты, поскольку гиппократовские врачеватели – заядлые приверженцы терапии внутренних болезней. К примеру, было стандартной практикой назначать рвотные, слабительные, потогонные или мочегонные средства для выведения из организма избытка какого-либо гумора. Поскольку считалось, что кровь несет в своем потоке все остальные жидкости, в порядке альтернативы врачи нередко прибегали к столь действенной мере, как венесекция, оно же кровопускание, которое стало визитной карточкой гиппократовской медицины и оставалось столпом врачебных практик более двух тысячелетий, по меньшей мере до конца XIX в. Гуморальная терапия была, по сути, процессом сложения и вычитания. Врачи стремились прибавить недостающее и сократить избыточное.

Современный читатель, скорее всего, сочтет кровопускание сомнительной мерой, но не будем забывать, что, с точки зрения гиппократовских врачевателей, эта процедура имела массу преимуществ. Она оказывала комплексное воздействие, как собственно и сам недуг, эффект давала незамедлительно, а кроме того, врач имел возможность этот эффект контролировать. Если пульс слабел, цвет крови внезапно менялся или пациент терял сознание, доктор мог тут же прекратить кровотечение. Тем более процедура имела стандартные противопоказания: пожилой возраст, малокровие, жаркое время года или сторонние процессы, сопровождающиеся обильной потерей жидкостей иными путями. В итоге кровопускание, польза и границы применения которого были тщательно описаны, заняло центральное место в традиционной медицинской практике, как и ланцет – главный инструмент венесекции.

Гален и главенство текстаВ «Гиппократовом корпусе» первое воплощение гуморальной теории в какой-то мере являло собой науку, основанную на доказательствах, однако учение претерпело глубокие изменения, когда за него взялся «второй отец медицины». То был Гален из Пергама (129 – ок. 210 гг.), греческий врач, практиковавший преимущественно в Риме.

Чтобы понять, как возникла доктрина галенизма и почему она оказалась такой живучей, стоит обратить внимание на личностные качества Галена, которыми он заметно отличался от Гиппократа. Поскольку о Гиппократе как об исторической личности нам известно крайне мало, важно не забывать, что галеновский Гиппократ – условный образ, вобравший черты многочисленных авторов «Корпуса». Этот скомпилированный Гиппократ, последователь Аристотеля, был невероятно наблюдательным эмпириком. Гален же, напротив, утверждал свой авторитет на знании текстов Гиппократа и на выводах, сделанных из философских догм. Он буквально обожествлял своего учителя и следовал каждому его слову. Тем самым он назначил себя верховным жрецом или главным толкователем учения Гиппократа, которое превратил в догмат. В одном сатирическом стихотворении эпохи Возрождения Галену приписывается вот такая чванливая тирада:

Сравниться с Гиппократом я бы мог.Обязан многим я ему, но и за ним есть долг.Довел я до ума что не доделано, невнятно у него –В моих бесчисленных томах кристально ясно все.Он уроженец островка, а я – дитя могучего материка,Неплодовит в отличие он от меня – моим трактатам несть числа,Он камни нам оставил, я же – воздвиг твердынюискусства врачевания, медицины{7}.Однако же Гален исполнил знаменательную роль в деле романизации Гиппократа, познакомив с его трудами латиноязычную публику во всех концах Римской империи.

Гален происходил из знатного рода и пользовался всеми преимуществами прекрасного образования и богатства. Путь к славе он начал, когда служил в Пергаме врачом гладиаторов, а продолжил стремительное восхождение, переехав в Рим в 162 г. Там он был назначен личным врачом императора, что во многом и объясняет масштабы галеновского влияния. Будучи человеком самоуверенным, Гален провозгласил себя всеведущим полиматом – безупречным врачом, мыслителем, полиглотом, ученым и единственным достойным преемником Гиппократа. К оппонентам и коллегам Гален не испытывал ничего, кроме глубочайшего презрения, и всех считал дилетантами, ни бельмеса несведущими в Гиппократовой мудрости. Особую неприязнь он питал к двум конкурирующим школам, которые называл эмпиристами и методистами.

Вдобавок ко всему познания Галена были чрезвычайно обширны. Становится понятно, почему он приобрел такое влияние, если учесть, что Гален имел всеобъемлющие представления обо всех научных дисциплинах того времени. К тому же всю свою долгую жизнь он был очень работоспособен и, даже разменяв девятый десяток, продолжал надиктовывать писцам целые тома. До нас дошла лишь половина его сочинений, поскольку часть трудов Галена была утрачена еще при жизни автора, когда в 192 г. его личную библиотеку уничтожил пожар. Но и то, что сохранилось до наших дней, занимает 12 увесистых томов по тысяче страниц каждый. Два этих фактора – исключительная продуктивность и долголетие – тоже возымели значительный эффект на его интеллектуальную карьеру. Вивиан Наттон так описывает место Галена в истории:

Чтобы охарактеризовать влияние Галена на следующие столетия, надо фактически описывать историю медицины после его смерти. Идеи Галена лежали в основе официальной европейской медицины как минимум до XVII века, а возможно, и до XIX века, но больше того… они до сих пор составляют основу медицинской традиции в мусульманском мире. ‹…› Учение Галена о Гиппократе и гиппократовской медицине не просто преобладало в научном восприятии истории медицины вплоть до недавнего времени, но продолжает, хоть и не столь очевидно, влиять на современные представления о том, что такое медицина и какими должны быть врачебные практики{8}.

Тем не менее взгляды Галена на научное знание и прогресс уже значительно отличаются от современных. Для Галена Гиппократ был неиссякаемым источником врачебной науки, и основные постулаты его доктрины были непреложны. В воззрениях Галена новым парадигмам места не было. Он считал, что труды Гиппократа, как и его собственные, никогда не утратят достоверности. Они могут нуждаться лишь в уточнениях и доработке, коим Гален и посвятил всю жизнь.

Этот застывший догмат и составляет суть галенизма. Стараниями Галена Гиппократ превратился в кумира, в объект почитания, а в конечном итоге и поклонения. Забавно, что человеку, о котором не было известно почти ничего, от которого осталось лишь несколько трактатов, задним числом присвоили все мыслимые добродетели. Гален идеализировал Гиппократа, воспевал его как образчик мудрости, решимости, воздержанности, милосердия и честности. Ходили легенды о его благочестии, доблести и трудолюбии. Был даже миф, что по отцовской линии Гиппократ приходился потомком греческому богу врачевания Асклепию, а по материнской – Гераклу. Таким же образом Гиппократ стал великим патриотом, спасшим Афины от чумы, добродетельным и мудрым героем, презиравшим деньги и славу. Так возвеличенный Гиппократ и обрел свое место среди остальных культовых мудрецов Античности: Сократа, Платона и Аристотеля. Однако по ходу дела фундаментальная идея «Гиппократова корпуса» – врач должен наблюдать больного непосредственно, сидя у его ложа, – сменилась идеей необходимости изучать тексты самого Гиппократа и его главного толкователя Галена. И от постели больного медицина переместилась в библиотеку. Источником врачебных знаний теперь служил не организм пациента, а медицинский текст.

Наследие гуморальной теорииНеизбежно встает вопрос об эффективности гуморальной медицины. Сколь бы ни была эта система доступной для понимания, хочется спросить: «А это работало?» Неужели медицинская доктрина могла продержаться несколько тысячелетий, не показывая успешного терапевтического эффекта?

Во-первых, врачи-гуморалисты занимались не только болезнями. Под лечением Гален подразумевал и мероприятия по поддержанию здоровья. Один из его наиболее значимых трактатов называется «О сохранении здоровья» и касается гигиены. Так что врач-гуморалист, следуя заветам Галена, в основном консультировал пациентов по вопросам, которые касались, как сейчас говорят, образа жизни. Античная медицина считала, что правильный образ жизни – лучшая защита от болезней. Вопросы профилактики, которым было посвящено немало объемистых трактатов, касались сна, физических нагрузок, режима питания, сексуальной активности, купаний, вокальных упражнений, а также моральных и психологических установок. Считалось, что все это оказывает воздействие на эмоции, а следовательно, отражается на общем балансе организма, то есть здоровье человека. Греческих и римских врачей не оценивали исключительно (и даже в первую очередь) по результату лечения, во многом их деятельность напоминала работу нынешних тренеров, психологов и диетологов.

Во-вторых, как лечебная стратегия гуморальная теория обладала целым рядом достоинств. От магического мышления ее отделял квантовый скачок. И современников гуморальная доктрина привлекала тем, что была созвучна идеям натурфилософии. К тому же последователи Гиппократа и Галена в лечении придерживались умеренности. Например, не практиковали хирургические вмешательства, кроме вправления костей, вскрытия абсцессов и рассечения вен для кровопускания. Внутренние полости тела считались запретной зоной.

Не будем забывать, что даже в наше время к врачу-терапевту подавляющее большинство пациентов обращается с жалобами на недомогания, которые проходят сами собой и нередко имеют психосоматический характер. Прежде всего эти люди хотят получить подтверждение, что все наладится. И главная особенность гуморальной медицины заключалась в том, что опытный врач, повидавший и полечивший много больных, овладевал искусством прогноза и знал, как обнадежить пациента. Кроме того, последователи Гиппократа не брались за пациента, если считали, что он обречен, а когда сталкивались с тем, в чем не разбирались, направляли пациента к другому специалисту (см. далее).

Но гуморальная теория, особенно в галеновой версии, имела и ряд серьезных недостатков. Во-первых, она представлял собой замкнутую систему. Изначально в основе этой доктрины лежали дедуктивные рассуждения, но в конце концов гиппократовский эмпиризм сошел на нет и учение приобрело черты культа личности – культа Галена, а уже через него – культа Гиппократа. Таким манером гуморальная теория превратилась в культ Античности, а сумма накопленных гуморальных знаний застыла явленной истиной. Галенизм упирал на авторитет и традиции, со временем это привело к появлению медицинской элиты, которую составляли врачи с университетским образованием, обучавшиеся в первую очередь на классических текстах. И ответ на вопрос «Как стать врачом?» теперь звучал так: читать Гиппократа и Галена на языке оригинала.

Медицина в храмеНесмотря на то что именно в Древней Греции состоялся столь значительный прорыв к светской и натуралистической философии медицины, не стоит упускать из виду некоторые трения между натурализмом и религиозностью. И Гиппократ, и Гален жили в мире богов и святилищ, и оба были глубоко верующими. Значение богов для греко-римского общества было огромно, и, в частности, среди античных врачевателей особо почитался греческий бог Асклепий.

Сын бога Аполлона и смертной женщины, Асклепий был великим целителем, и вокруг его имени и храмов сложился популярный культ. Античные врачи называли себя «асклепиады», что значит «сыны Асклепия», и почитали его как небесного покровителя своего ремесла. Во времена Александра Македонского по всей Греции насчитывалось около 300–400 храмов-лечебниц (они назывались асклепионы), посвященных этому богу. Самые большие и известные были в Афинах, Косе, Эпидавре, Трикке (нынешняя Трикала) и Пергаме.

Чтобы объяснить, кем был бог Асклепий для античной медицины, нужно упомянуть, что он никогда не прибегал к магии. Он был всего лишь искусным врачом и исповедовал те же принципы, что и его последователи-асклепиады. Некоторые отмечают, что предания о нем очень напоминают историю Христа, и действительно культ Асклепия составлял серьезную конкуренцию христианству на протяжении нескольких веков.