Полная версия

Этот дикий взгляд. Волки в русском восприятии XIX века

Варкость стаи или гармония голосов в гоньбе, имеет такую прелесть в охоте, как изящный колорит в живописи. В хорошо подобранной стае должно быть шесть октав, возвышение и понижение каждой октавы: скорость и медленность гортанных звуков, равно как и аллюры выражают бо́льшую или меньшую свежесть следа и применяются к сорту зверя, по которому гонят собаки… охотник, твердо знающий варкость и звук голосов своих собак, легко узнает, к какому зверю они добираются [Реутт 1846, 2: 56–57]42.

Для Николая охота заключает в себе возможность встретить и одолеть матерого волка. Теряя надежду, что волк попадется именно ему, он начинает истово молиться:

Несколько раз он обращался к Богу с мольбой о том, чтобы волк вышел на него; он молился с тем страстным и совестливым чувством, с которым молятся люди в минуты сильного волнения, зависящего от ничтожной причины. «Ну, что Тебе стóит, – говорил он Богу, – сделать это для меня! Знаю, что Ты велик, и что грех Тебя просить об этом; но ради Бога сделай, чтобы на меня вылез матерый, и чтобы Карай, на глазах “дядюшки”, который вон оттуда смотрит, влепился ему мертвою хваткой в горло». <…>

«Нет, не будет этого счастья, – думал Ростов, – а чтó бы стоило! Не будет! Мне всегда, и в картах, и на войне, во всем несчастье». Аустерлиц и Долохов ярко, но быстро сменяясь, мелькали в его воображении. «Только один раз бы в жизни затравить матерого волка, больше я не желаю!» думал он, напрягая слух и зрение, оглядываясь налево и опять направо и прислушиваясь к малейшим оттенкам звуков гона [Толстой 1938а: 252]43.

Здесь выступает на поверхность психологическое и даже духовное взаимодействие между травматическим военным опытом Николая, проигрышем в карты Долохову и надеждами захватить матерого волка. Теперь ставки делаются уже не на поле боя или за карточным столом, а на охоте, поскольку Николай стремится взять реванш на этом ином, но характерологически близком игровом поле. В этом смысле семиотические сферы войны, игры и охоты, позволявшие молодому дворянину проявить храбрость перед лицом случайности, предоставляли равновеликие возможности заработать почет или бесчестие, о чем Толстой хорошо знал.

Николай едва верит своим глазам, когда – через полчаса напряженного вслушивания к то приближавшемуся, то удалявшемуся звуку охотничьих рогов и лаю гончих – из леса появился большой взрослый волк и побежал прямо на него:

«Нет, это не может быть!» подумал Ростов, тяжело вздыхая, как вздыхает человек при совершении того, чтó было долго ожидаемо им. Совершилось величайшее счастье – и так просто, без шума, без блеска, без ознаменования. Ростов не верил своим глазам и сомнение это продолжалось более секунды. Волк бежал вперед и перепрыгнул тяжело рытвину, которая была на его дороге. Это был старый зверь, с седою спиной и с наеденным красноватым брюхом. Он бежал не торопливо, очевидно убежденный, что никто не видит его. <…>

«Пускать? не пускать?» говорил сам себе Николай в то время как волк подвигался к нему, отделяясь от леса. Вдруг вся физиономия волка изменилась; он вздрогнул, увидав еще вероятно никогда не виданные им человеческие глаза, устремленные на него, и слегка поворотив к охотнику голову, остановился – назад или вперед? «Э! всё равно, вперед!..» видно, – как будто сказал он сам себе, и пустился вперед, уже не оглядываясь, мягким, редким, вольным, но решительным скоком [Там же: 252–253].

Конечно, читатель не может быть уверен, что это тот же самый волк, который встретился отцу Николая, поскольку обычно и самец, и самка из доминантной взрослой пары находились неподалеку от логова вместе с волчатами-подростками, родившимися в прошлом году, и потомством текущего года. Кроме того, Толстой отмечает, что этот волк, по-видимому, никогда прежде не сталкивался с устремленным на него человеческим взглядом. В любом случае это изображение матерого волка согласуется с более ранним описанием зверя и обладает таким же своеобразием. Писатель особо упоминает «наеденное красноватое брюхо» волка и уверенность, что его никто не видит. Николай, со своей стороны, напрягает слух, зрение и обоняние, полностью сосредоточившись на волке. Зверь вздрагивает от внутреннего потрясения, почти физически почувствовав на себе человеческий взгляд Николая. Поразительное впечатление производит решение Толстого словесно оформить мысли волка. Передача мыслей животных через косвенную или прямую речь была распространенным, но иногда вызывавшим критику приемом в литературе того времени, как я покажу в четвертой главе при исследовании других повествований о волках.

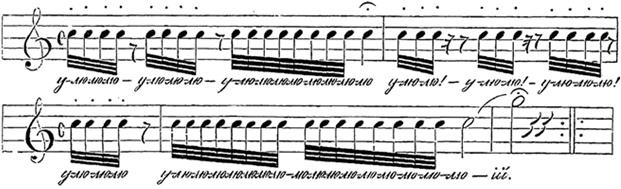

Илл. 4. Нотная запись охотничьего сигнала для борзой атаковать волка. По [Губин 1890]

Николай проявляет себя гораздо лучше, чем его отец. Он спускает борзых и верхом на лошади устремляется в погоню за волком с криками «улюлю, улюлю», что можно приблизительно перевести как «хватай его» [Там же: 253]44. Толстой посвящает погоне три страницы, описывая с точки зрения Николая, как три борзые – Милка, Любим и Карай – пытаются схватить быстроногого волка и при этом избежать его острых зубов:

Красный Любим выскочил из-за Милки, стремительно бросился на волка и схватил его за гачи (ляжки задних ног), но в ту же секунду испуганно перескочил на другую сторону. Волк присел, щелкнул зубами и опять поднялся и поскакал вперед, провожаемый на аршин расстояния всеми собаками, не приближавшимися к нему. <…>

Незнакомый Николаю, муругий молодой, длинный кобель чужой своры стремительно подлетел спереди к волку и почти опрокинул его. Волк быстро, как нельзя было ожидать от него, приподнялся и бросился к муругому кобелю, щелкнул зубами – и окровавленный, с распоротым боком кобель, пронзительно завизжав, ткнулся головой в землю [Там же: 253–254].

Заминка из-за неудачного вторжения постороннего пса сыграла ключевую роль, позволив старому борзому псу Караю из своры Николая наскочить на волка и схватить его за горло. Наблюдая, как волк корчится среди борзых, Николай испытывает восторг, описанный в абзаце, который я привел в начале этой главы. Я процитировал его только частично, однако в точном толстовском описании преследования волка разными собаками отражается тонкое и верное понимание, как именно разыгрывались подобные схватки, в целом присущее и другим источникам XIX века. Например, Мачеварианов подчеркивает естественную склонность борзых к преследованию зайцев, вступающую в противоречие с необходимостью дрессировать их для охоты на лис и особенно волков. Он отмечает, что родословная и практика, а также взаимодействие с более опытными собаками имеют первостепенное значение при выведении и дрессировке борзых, способных, подобно Караю, одолеть крупного волка. Кроме того, он подчеркивает, что борзые должны хватать волка за горло (как Карай), а не за задние ноги (как Любим):

Такой крови собака берет волка всегда в ухо или в глотку и вопьется, как бульдог, но просто злобная собака лишь щиплет волка то за ноги, то за полено** [**волчий хвост], и при каждом его обороте отскакивает в сторону. <…> Чтоб натравить молодых собак на волка, нужно их привалять с надежным, опытным и безответным волкодавом, и чтоб уж в это время в поле отнюдь не было трусливой визгушки, ни молодой, ни старой: в противном случае дурной пример (как и в людях) заразителен, и скорее последуют ему, чем хорошему [Мачеварианов 1991: 98].

Карай, о котором рассказывают, что когда-то он в одиночку одолел матерого волка, тем не менее даже с помощью других собак не может удержать волка в неподвижном состоянии. Когда Николай собирается спешиться и заколоть зверя, тот неожиданно вырывается и в поисках спасения устремляется к лесу. Сравнительно неопытный Николай оказывается недостаточно отважным или не успевает среагировать на быстрое развитие событий. В этот момент Данило, более способный к быстрым действиям и более смелый, чем охотники-дворяне, показывает, что не зря занимает у Ростовых должность ловчего:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

1

Простолюдинам, в том числе освобожденным крестьянам, не запрещалось владеть огнестрельным оружием, однако его стоимость, ра́вно как и стоимость патронов, зачастую была чрезвычайно высокой, поэтому при нападении волков оружия поблизости обычно не оказывалось.

2

Статья вышла без указания полного имени автора, за подписью В. Ч-в, с предисловием Л. Н. Толстого [Чертков 1890].

3

Экокритицизм зародился довольно давно, однако признанным направлением в литературоведении стал лишь в последние десятилетия, особенно после основания в 1993 году рецензируемого журнала «Междисциплинарные исследования по литературе и окружающей среде» («Interdisciplinary Studies in Literature and the Environment» – ISLE) и финансирующего его общества, Ассоциации по изучению литературы и окружающей среды (Association for Study of Literature and Environment – ASLE). Основополагающие работы в этой области см. [Glotfelty, Fromm 1996; Carr 2000; Rosendale 2002; Garrard 2004; Clark 2011].

4

Исследованиям животных положили начало работы о защите животных и их правах, принадлежащие таким авторам, как Питер Сингер [Singer 1975], но только в последнее время эта дисциплина набрала силу и обзавелась различными ответвлениями. Активистские исследования, утверждающие, что описание и анализ сами по себе не являются адекватным ответом на притеснения животных со стороны людей, по-прежнему составляют неотъемлемую часть исследований, к которым многие из приверженцев активистских исследований предпочитают применять определение «критические». Ярким примером этого подхода является «Журнал критических исследований животных» («Journal for Critical Animal Studies»), который «предназначен для развития активистского понимания истории, практики, теории и политики освобождения животных, а также для стимулирования исследований по исследованиям животных» (см. URL: http://journalforcriticalanimalstudies.org (дата обращения: 30.01.2023)). Следует упомянуть еще одно периодическое издание – «Журнал об обществе и животных» («Society & Animals Journal»), основанный, как и ISLE, в 1993 году, и выходящую при нем книжную серию по антропозоологии («Human-Animal Studies Book Series»), также выпускаемую Институтом по проблемам животных и общества (Энн-Эрбор, Мичиган) (см. URL: https://www.animalsandsociety.org/human-animal-studies (дата обращения: 30.01.2023)). Сфера антропозоологии стремительно расширяется в различных направлениях, поскольку специалисты в этой области опираются на разную научную базу, по-разному находят баланс между научной «объективностью» и нравственным пафосом, а также справляются с трудностями, возникающими при работе на стыке научных дисциплин. «Мета-дисциплинарная» природа этой научной области убедительно раскрыта в недавней работе [McHugh 2014]. Среди других важных коллективных трудов по этой теме см. [Rothfels 2002; Gross, Vallely 2002; Taylor, Twine 2014]. В своей книге я буду обращаться ко многим отдельным работам, входящим в их состав.

5

Эта книга представляет собой смелую попытку использовать методы антропозоологии для интерпретации русской культуры и собрать воедино многообразные междисциплинарные точки зрения по данному вопросу; в книгу входит моя статья [Helfant 2010]. Интерес представляет и другой недавний сборник, включающий статьи как российских ученых, так и их европейских коллег [Геллер, Виноградова де ля Фортель 2010].

6

Среди работ, основанных на методах экокритицизма и посвященных императорской России, см. [Ely 2003; Newlin 2003; Rosenholm, Autio-Sarasmo 2005; Helfant 2006; Newlin 2012]. В дальнейшем я буду обращаться и к другим работам.

7

См. [Linnell et al. 2002: 3]. В этом скрупулезном исследовании, выполненном целым коллективом авторов, проанализирована история нападений волков на человека преимущественно с XIX века до настоящего времени. В нем предпринята попытка глобально рассмотреть этот вопрос, а современная российская популяция волков признана крупнейшей в мире (ок. 40 тысяч), уступающей только североамериканской (ок. 60 тысяч) [Ibid.: 18, 24]. Согласно этому исследованию, за всю историю абсолютное большинство нападений на человека совершали бешеные волки, при этом отмечается, что в Северной Америке волки, не страдающие бешенством, крайне редко проявляют агрессию в отношении людей, а в России подобные нападения происходят чаще [Ibid.: 24–25, 28–31].

8

Тема российских волков затрагивается в этой книге несколько раз, главным образом посредством отсылок к работам советского исследователя Д. И. Бибикова, к которым вскоре обращусь и я.

9

Далее я буду цитировать отдельные статьи из этого издания.

10

Под редакцией Д. И. Бибикова также вышел сборник материалов конференции 1987 года, на которой особое внимание уделялось методам контроля над популяцией волков, см. [Бибиков 1989].

11

См. главу «Опасность волка для людей» [Павлов 1990: 136–169]. Убедительную критику методологии и выводов Павлова см. в [Linnell et al. 2002: 24–25]. В своей книге я задействую большое количество первичных источников о нападениях волков на людей в царское время, поэтому не буду непосредственно присоединяться к этой дискуссии.

12

По мнению Грейвза, крупная популяция волков в России демонстрирует, какое разрушительное воздействие могут оказывать волки, если их численность недостаточно контролируется. Также он утверждает, что волки разносят паразитов и болезни, создавая угрозу для других видов, и даже не страдающие бешенством волки регулярно нападают на людей без всякого повода. Эти оценки расходятся с точкой зрения, которой придерживается большинство современных биологов, изучающих дикую природу. Разбор книги Грейвза см. в [Shaw 2009]. Грейвзу, который не является академическим исследователем, а выучил русский язык во время работы переводчиком в ВВС США и неизменно интересовался русскими волками, принадлежит еще одна книга о волках, написанная в соавторстве с юристом Тедом Лайоном и выпущенная на личные средства последнего. См. [Lyon, Graves 2014]. Эта книга направлена против предпринимаемых в последнее время попыток возобновить и усилить меры по защите волков в континентальной части США. В книгу входят две короткие главы о волках в России, написанные Грейвзом; в них, как и в его более ранней книге, ссылки на источники даются спорадически (это касается даже точных цитат и цифр), а также содержатся очевидно ложные утверждения, например: «Известно, что люди, покусанные животными – разносчиками бешенства, умирают в ста процентах случаев, если не получают помощь до появления симптомов болезни» [Ibid.: loc. 1613]. В действительности шансы, что у человека, покусанного бешеным животным, разовьется бешенство, значительно варьируются в зависимости от характера укусов и других факторов, о чем я более подробно скажу в соответствующей главе. Учитывая ошибочность и предвзятость, свойственные работам Грейвза, я буду лишь изредка ссылаться на них в ходе своего исследования. Рецензию на книгу 2014 года, отмечающую некоторые из ее недостатков, см. в [Wydeven 2016]. Уайдевен, с 1990 по 2013 год руководивший программой по восстановлению и регулированию численности волков в Висконсине, приходит к выводу: «Из-за отсутствия научного подхода и обилия ложной информации я бы не стал рекомендовать эту книгу. В конечном счете “Настоящий волк” – это политизированная работа, имеющая целью создать отрицательное отношение к волкам и обеспечить поддержку этому отношению» [Ibid.: 1335].

13

См. [Rathgeber, Bonvicini 2001]. Особенная ценность этого издания состоит в том, что благодаря ему стал доступен текст брошюры Лазаревского 1876 года, которая является библиографической редкостью, в чем я убедился, когда проводил первичные исследования в России. Как и работа Грейвза, издание 2001 года стремится подорвать веру в то, что волки и люди могут сосуществовать даже в условиях современности. Например, один из его основных авторов, немецкий врач и бывший университетский преподаватель Вальтер Ратгебер, резко возражает против восстановления популяции волков в Европе, утверждая, что «возвращение волков в наш культурный ландшафт равносильно санкционированному разведению саранчи» [Ibid.: 165]. Он приходит к выводу: «Сохранение волков спонсируется за счет наших средств, нашего благосостояния, нашей сверхурочной работы и наших налогов. Однако реальной ценой этого является ущерб, наносимый нашим общественным нормам и ценностям и, что не менее важно, общественному и личному здоровью. Иными словами, цена высока, и в конечном итоге в жертву приносится наше будущее» [Ibid.: 169] (жирный шрифт в оригинале). Брошюру Лазаревского я подробно рассмотрю во второй главе.

14

Обе эти работы (как, впрочем, и моя) многим обязаны книге Барри Хольстена Лопеса «О волках и людях» [Lopez 1978] – уже ставшему классическим исследованию взаимоотношений между человеком и волком на протяжении всей истории, в различных цивилизациях. Лопес изображает волков сочувственно и особо останавливается на том, как коренное население арктических районов Аляски столетиями сосуществовало с волками; тем самым намечается перспектива, которая разительно отличается от традиционного негативного восприятия волков и закладывает основу для переоценки отношения к волкам, сохраняющегося до настоящего времени. Подробный и содержательный обзор, каким образом человеческие общества выстраивали отношения с крупными хищниками, см. в [Quammen 2003].

15

Эту тенденцию объясняет Кей Пеггс [Peggs 2014]. Опираясь на понятие «взаимообусловленности» и методы, применяемые более ранними учеными-феминистками, Пеггс отмечает, что «авторы работ по антропозоологии отнюдь не остаются незаметными фигурами; напротив, раскрывая свою биографию, они перемещаются с периферии в центр собственных исследований» [Ibid.: 46].

16

Характеристику всех трех категорий и соответствующих им научных работ (помимо перечисленных) см. [Fudge 2002: 8–11].

17

Гари Сол Морсон [Morson 1987: 156–157] и Альфред Д. Кауфман [Kaufman 2014: 106] выделяют эту «счастливейшую минуту» жизни Николая как типичный пример толстовского авторского всеведения.

18

Диаграмму, отражающую динамику численности волков в Европе, Северной Америке и России с XIX века по 2000 год, см. в [Linnell et al. 2002: 18]. В 1680-е годы волки были уничтожены в Англии, в 1770-е годы – в Ирландии и Дании, а в XIX–XX веках произошло значительное сокращение их численности или полное искоренение в других европейских странах. К этой теме я еще вернусь во второй главе.

19

Марвин и Макхью предлагают использовать «взаимосвязанные и небесспорные понятия дикого, домашнего и одичавшего, создающие приблизительную, но полезную систему координат», в качестве упорядочивающей структуры для концептуализации широкого спектра представленных в их сборнике работ по исследованиям животных [Marvin, McHugh 2014: 3]. Благодаря своей «пограничности» охотничьи собаки становятся прекрасным инструментом для исследования этих спорных и проницаемых границ; аналогичную роль играют сообщения о попытках одомашнивания волков, к которым я обращусь далее.

20

Обстоятельное «насыщенное описание» английской охоты на лис см. в [Marvin 2002]. См. также [Marvin 2001; Marvin 2003]. Марвин, в частности, уделяет внимание английской охоте на лис в новейшую эпоху, но также дает представление о фоксхаундах как о носителях особого культурного смысла, поэтому я счел полезным поразмышлять о значении борзых для русской культуры. Детальное описание охоты на лис в Англии XIX века см. в [Itzkowitz 1977; Carr 1986].

21

Восприятие обширных пространств и диких ландшафтов Российской империи как западными, так и русскими путешественниками исследует Кристофер Эли [Ely 2003].

22

Крейг Скотт отделяет «охоту на волков, изображаемую как естественное утверждение жизни, со своей правдой и величием», от «праздного соревнования», которое представляет собой более поздняя охота на лис и «кроликов» [Scott 1990: 121]. К сожалению, краткое рассмотрение этого вопроса, предложенное Скоттом, оказалось ограниченным из-за явного невнимания к охоте как социальной и исторической институции в России начала XIX века, а также из-за отсутствия у исследователя базовых знаний об использовании борзых и допущенных им ошибок. Например, он не отличает крупного и быстроногого европейского зайца, погоня за которым становилась серьезным испытанием для борзых, от более мелкого кролика, не представлявшего особой ценности в качестве добычи [Ibid.: 122].

23

Это сочинение было переиздано в 1930 и 1985 годах. Из вступительных статей к этим изданиям я заимствовал сведения о литературной деятельности Дриянского, а также немногочисленные известные факты его биографии. См. [Щеголев 1930; Гуминский 1985].

24

На это указывает Гуминский в [Гуминский 1985: 14].

25

В рецензии, появившейся в том же году, это сочинение удостоилось похвалы как первая на русском языке серьезная работа о псовой охоте. Анонимный рецензент особо указал на знакомство Реутта как с классическими, так и современными западноевропейскими сочинениями об охоте, а также на огромный личный опыт автора [Псовая охота 1846].

26

В 1991 году вышло переиздание книги [Мачеварианов 1991]. Я опираюсь на послесловие к нему, где представлен емкий обзор деятельности Мачеварианова [Семченков 1991].

27

Предисловие Мачеварианов написал в 1860 году (через год после выхода отдельного издания «Записок» Дриянского).

28

Некоторые из этих проблем Губин излагает в заключении к своей книге [Губин 1890, 3: 148–152].

29

О том, как путем слияния личного опыта, размышлений об исчезающей русской дикой природе и орнитологических наблюдений Аксаков создавал особый поджанр мемуарной литературы о природе, см. [Helfant 2006]. Я не буду подробно останавливаться на происходившей между литераторами той поры бурной полемике, какой метод охоты имеет больше преимуществ: охота со сворой борзых и гончих или охота на птиц с одной собакой (последнюю предпочитали Аксаков и его современник И. С. Тургенев). Одним из самых вдумчивых современных исследователей второй разновидности охоты в русском контексте является Томас Ходж. См., например, [Hodge 2005]. Я решил не включать в число основных источников этой главы важные работы Л. П. Сабанеева о борзых и других охотничьих собаках – отчасти из тактических соображений, поскольку значительная часть второй главы будет посвящена его чрезвычайно ценной монографии о волках.

30

Подробное рассмотрение этой игорной сцены см. в [Helfant 2002].

31

Донна Тассинг Оруин сравнивает Долохова с партизаном Тихоном, а Тихона по свирепости уподобляет волку, а затем отмечает, что таким образом устанавливается связь между Тихоном и тем самым волком, на которого охотился Ростов. Я согласен с ней, но считаю столь же продуктивной и прямую параллель между Долоховым и волком, учитывая агрессию Долохова по отношению к Николаю и убежденность Николая, что он может восстановить честь, задетую Долоховым, если одержит победу над волком. См. [Orwin 2013: 114].

32

В том же ключе, в соответствии с соображениями Марвина и Макхью о домашнем и диком началах, Гуминский отмечает в предисловии к «Запискам» Дриянского: «Здесь между человеком и зверем стоит по существу, еще один зверь, только в большей или меньшей степей прирученный, одомашненный и потому держащий сторону человека. Основная борьба разворачивается между представителями одного и почти одного мира, человек же – в первую очередь заинтересованный свидетель псовой охоты, а уже потом участник ее финала» [Гуминский 1985: 9].