Полная версия

Антикварная книга от А до Я, или пособие для коллекционеров и антикваров, а также для всех любителей старинных книг

Очевидно, что цена, предложенная Морганом, диктовалась не только качеством собрания, но прежде всего ореолом вокруг коллекции после издания «Византийских эмалей».

По-видимому, именно Боткин, ничуть не лукавя, сообщил представителю Моргана антиквару Ж. Селигману, что русское правительство не будет покупать коллекцию за 400 тысяч рублей. Поэтому вскоре после решения комиссии, второе и последнее заседание которой состоялось 19 мая 1910 года, Селигман энергично взялся за дело. Благодаря полученным от Боткина сведениям, будто русское правительство может вовсе запретить продажу или объявить эмали крадеными у грузинской церкви, он еще более снизил цену, и в том же 1910 году коллекция Звенигородского была куплена за 296 тысяч рублей для Дж. П. Моргана. Хотя цена и отличалась от первоначально сговоренной, она все равно оставалась фантастически высокой: на тот момент ее явно не мог заплатить никто другой, и уже тем более никаких сопоставимых сумм нельзя было выручить при разрозненной продаже. Морган же распорядился купленным по-своему: в 1911 году два предмета («Св. Феодор» и часть фона от иконы Богородицы) были переданы в Лувр, а основная часть, в числе прочих произведений искусства, прибыв через два года в Америку, в 1917 году была пожертвована наследниками владельца в Метрополитен-музей. Так завершилась судьба собрания, известного прежде всего благодаря печатному изданию, которое стало еще более значительным шедевром мирового искусства. При том что само собрание эмалей исключительным отнюдь не было, представлявшее его описание было явлением беспрецедентным. Характерно, что и до сего дня сочетание «византийские эмали» приводит на ум не конкретный эмалевый медальон, не опустошенную ризницу в Джумати, а книгу А. В. Звенигородского. Тем более редок и ценен пример его собирательской стратегии, позволившей, вопреки традиции, издать при жизни капитальное описание своего собрания.

Полиграфическая история книги, в общих чертах известная, требует внесения некоторых уточнений. В первую очередь это касается хронологии. Как пишет сам Звенигородский, работы над изданием были начаты в 1884 году; на художественном заглавном листе выставлен кириллицей 1879 год, на титульном листе – 1892-й. Предисловие подписано мартом 1892 года. Но в действительности книга вышла позднее: рассылку экземпляров автор начал, находясь в Германии, в апреле 1894-го: к большинству русских адресатов экземпляр отправился 14 (26) апреля 1894 года, а сопроводительные письма к этим посылкам были также посланы А. В. Звенигородским в один и тот же день, 27 апреля (9 мая). Такая разница между датой на титульном листе и действительным временем издания имеет свое объяснение. Во-первых, само полиграфическое предприятие было масштабным и подлинно международным; во-вторых, кроме русского издания, надо было напечатать немецкое и французское. И хотя изменения титульных листов, подписей к иллюстрациям, гравирование новых штампов для переплетов требовали времени, однако наибольшей проблемой для Звенигородского стал качественный перевод текста книги и его редактирование. Для немецкого текста был отыскан талантливый и эрудированный Эдуард Борисович Кречман. Уроженец Митавы, он был сыном богатого еврейского купца Бенджамина Кречмана, учился в Дерптском университете и в 1872 году прибыл в Петербург, где сперва работал домашним учителем, а в 1875‐м занял место редактора в немецкой газете St. Petersburger Herold и уже до начала ХX века занимал ведущие позиции в столичной немецкой периодике, встретив 1917 год в должности редактора Петроградского телеграфного агентства. Именно он по заказу Звенигородского перевел текст «Византийских эмалей» на немецкий, притом сделал это быстро и качественно (судя по тому, что в 1893 году в его же переводе вышли воспоминания Артура Рубинштейна, над которыми Кречман работал примерно в одно время, переводчиком он был квалифицированным и разносторонним).

Проблема же возникла с переводом на французский, который был поручен еще более квалифицированному и известному переводчику польского происхождения Флорентину-Жану-Андре Травинскому. Он был уроженцем Российской империи, Ченстоховского уезда, но в лицее учился уже в Париже, а после стал чиновником французского Министерства народного просвещения и изящных искусств по части финансов. Однако он столь живо интересовался предметом, что даже по службе ведал закупками музейных экспонатов, впоследствии возглавив Управление национальных музеев. Травинский имел служебную квартиру в здании Лувра и – знак высокого доверия и безукоризненной репутации – стал автором энциклопедической статьи о Лувре в Большой энциклопедии Ларусса. То есть был не просто переводчиком, но, по-видимому, наиболее желанным из всех возможных – тем более он был хорошо знаком с Кондаковым, переведя и выпустив в свет его фундаментальную «Историю византийского искусства» (Париж, 1886–1891). Этот выбор и сделался причиной серьезной задержки: по своей служебной деятельности Травинский был весьма загружен, так что смог закончить перевод только в 1894 году, когда и было отпечатано французское издание. Сложилась парадоксальная ситуация: русский и немецкий варианты были давно готовы, но все экземпляры хранились у Звенигородского в Германии под спудом: он не выпустил из рук ни одной книги, пока не смог начать единовременную рассылку всех трех вариантов. И только в 1895 году, год спустя после выпуска экземпляров в свет, к книге пришла известность, апофеозом которой стало сооружение к Пасхе особой вращающейся витрины в Императорской Публичной библиотеке, куда были возложены три подаренных библиотеке экземпляра (на трех языках) вместе с бронзовым скульптурным портретом А. В. Звенигородского, изваянным И. Я. Гинцбургом.

Еще одним любопытным (и традиционно запутанным) вопросом является проблема портрета Звенигородского при фолиантах. Традиционно считается, что «портрет прилагался к экземплярам, которые автор дарил знакомым». Это утверждение из указателя «Русские книжные редкости» Н. И. Березина, восходящее к самой книге. В предисловии к «Византийским эмалям» Звенигородский сообщает: «При некоторых экземплярах, назначенных для моих друзей и приятелей, и особенно чтимых мною людей, я решился приложить мой портрет…» В действительности же с портретами оказались все экземпляры – кроме, конечно, заведомо дефектных. Вероятно, с момента написания предисловия до времени реального выхода издания, то есть более чем за два года, Звенигородский переменил свое мнение, возможно, опасаясь обидеть тех, кому достался бы экземпляр без портрета. Ведь экземпляры подносились Звенигородским, особенно в России, отнюдь не в губернские архивные комиссии или университетские библиотеки: своим изданием Звенигородский, будучи натурой прагматической, одарил практически всех членов Государственного совета (более семидесяти человек), членов Российского императорского дома, а также других не менее влиятельных лиц империи.

Но наиболее для нас важным является вопрос о переплетах этого издания. Не о тканой обертке и закладке, которые были одинаковы и прилагались ко всем экземплярам (хотя сохранились они не при всех) и о которых написано достаточно, а именно о переплете. Говорится лишь, опять же в соответствии со словами Звенигородского, что «переплет исполнен фирмою господ Гюбель и Денк» по эскизу И. П. Ропета. Действительно, переплетные работы были возложены Звенигородским на лейпцигскую фирму «Гюбель и Денк» (Buchbinderei Hübel & Denck), основанную в 1875 году переплетчиком Карлом Фридрихом Гюбелем и его партнером Густавом Германом Денком. К 1890‐м годам она не только освоила изготовление массовых художественных переплетов, но и разработала линию роскошных (Luxus-Einbände), имела свои офисы в европейских столицах и даже в Нью-Йорке. Впоследствии фирма получит титул «придворной переплетной Баварского короля», а затем тот же титул и от короля Румынии. В различных ипостасях это знаменитое предприятие просуществовало без малого сто лет – до 1971 года. Безусловно, выбор переплетной фабрики оказался более чем важным – переплет «Византийских эмалей», исполненный из небеленой шагрени наивысшего качества, не потускневший по прошествии более чем столетия, есть доказательство исключительного профессионализма немецких мастеров.

Однако в этом вопросе мы впервые можем отметить важную особенность, ранее ускользавшую от глаз исследователей, по-видимому, из‐за нежелания или невозможности произвести сравнение экземпляров. Если внимательно рассмотреть переплеты всех трех вариантов издания, можно заметить, что часть экземпляров имеет крышки более темного цвета, ровно в тон корешка, а часть – более светлые, контрастирующие с корешком, тон которого всегда одинаков. Более того, крышки первого варианта чаще бывают не лучшей сохранности, обтрепанные по краям и в особенности на ребрах; экземпляры же с крышками более светлого тона обычно сохранены заметно лучше. Это объясняется не только тем, что технологически переплет «Византийских эмалей» составлялся из трех частей: крышек и корешка, каждая из которых изначально представляла собой отдельную заготовку (а не единое целое, как кроился бы переплет в соответствии с многовековой традицией). Переплеты «Византийских эмалей» с самого начала имели два варианта полиграфического исполнения.

Первый вариант – более темный – имеет крышки, поволоченные светло-коричневой кожей; второй вариант, где крышки более светлые, поволочен высококачественным коленкором под шагрень, что в значительной степени отразилось на судьбе издания, потому что материал этот оказался настолько качественным и износостойким, что книга и ныне, по прошествии более века, выглядит превосходно (а если и встречаются сильно потрепанные временем экземпляры, то как раз с рваным корешком). Вариантов в кожаных переплетах, по-видимому, было примерно столько же, сколько и коленкоровых, то есть по сто на каждом языке; при этом, изучив практически все доступные нам как физически, так и по литературе и воспроизведениям в аукционных каталогах экземпляры «Византийских эмалей», мы не смогли найти принципа, по которому распределялись те или иные экземпляры – даже коронованные особы могли получать то кожаный, то коленкоровый вариант.

Довольно любопытно поразмышлять, почему такая очевидная особенность этого издания не была отмечена ранее. Кроме привычной близорукости в практических вопросах книговедения, обычной для научных инстанций, не говоря уже о «любительском книговедении», в настоящем случае, может быть, имело место и намеренное сокрытие этого факта. Дело в том, что применительно к большинству так называемых роскошных изданий довольно чувствительным является сам вопрос наличия «цельнокожаного переплета», поскольку он зримо влияет на цену книги на антикварном рынке. И даже если кто-то из современных собирателей, присмотревшись, обнаруживал, что его собственный экземпляр имеет переплет не из кожи, а из коленкора, он предпочитал умалчивать о своем открытии, чтобы не дискредитировать экземпляр в глазах публики.

Издавая «Византийские эмали» и затем рассылая книгу в качестве щедрого подарка, автор, безусловно, понимал, что дары его не останутся безответными; а чем дальше шло дело, тем более честолюбивым он становился. Русский орден за собирательский и ученый труд был получен А. В. Звенигородским по представлению бывшего директора Императорской Публичной библиотеки, в тот момент министра народного просвещения И. Д. Делянова. Текст этого представления, который министр направил управляющему Собственной его императорского величества канцелярией К. К. Ренненкампфу 28 апреля 1895 года, сохранился в архиве:

Отставной действительный статский советник Александр Звенигородский, обладая, по особой склонности к художеству, значительною коллекциею художественных произведений, приобрел на Кавказе и в Константинополе в начале 80‐х годов полное собрание подлинных византийских эмалей лучшего времени, то есть X и XI в., которое считается ныне первым в Европе и ценится знатоками весьма дорого. Звенигородский издал свою коллекцию под заглавием «История и памятники Византийской эмали». В Бозе почивший Государь Император Александр III разрешил посвятить это издание Его Величеству, которое и было поднесено Его Величеству министром императорского двора. Книги эти изданы с чрезвычайною роскошью, в виде большого атласа и с текстом известного византиниста профессора Кондакова. Издание это обошлось Звенигородскому более 115 000 р., и ни один экземпляр оного в продажу не поступит, так как все 600 экземпляров, на русском, французском и немецком языках по 200 на каждом, поднесены издателем Августейшим особам и принесены в дар ученым учреждениям и некоторым высшим учебным заведениям. Труд и предприятие Звенигородского оценены всею ученою Европою, причем собрание его эмалей признано первым из всех существующих, а издание самой книги по художественности, красоте и роскоши является беспримерным. За поднесение такого издания Звенигородский получил почетные знаки отличия от Правительств Французского, Баварского, Бельгийского, Турецкого, Румынского, Испанского, Веймарского, Ольденбургского, Гессенского, Люксембургского, Португальского, Саксен-Мейнингского, Ангальтского, Баденского и Брауншвейгского и папы Льва XII. Признавая за сим Звенигородского, за его труд, составляющий эпоху в истории художественных изданий, вполне достойным знака Монаршего внимания, и имея в виду, что последняя награда, орден Св. Станислава 1 ст., получена им 1 января 1882 г., я долгом считаю покорнейше просить ваше высокопревосходительство испросить Всемилостивейшее соизволение Его Императорского Величества на награждение Звенигородского к предстоящему дню рождения Его Величества орденом Св. Анны 1 степени.

Когда 1 мая 1896 года К. К. Ренненкампф представил Николаю II в Царском Селе составленный по этому представлению доклад, государь начертал на нем: «Согласен», и 2‐го числа И. Д. Делянову было сообщено о высочайшем повелении «пожаловать Звенигородскому, к 6-му числу сего мая месяца, орден Св. Анны Первой степени». Но кроме русского ордена издатель получил 37 (!) иностранных орденов, в числе которых – офицерский крест французского ордена Почетного легиона. Казалось бы, эта награда вполне вписывается в орденскую галерею Звенигородского, однако офицерский крест является четвертой из пяти степеней ордена, и это, что характерно, крайне уязвило получателя.

Звенигородский ничего не нашел лучше, чем обратиться напрямую к обер-гофмейстеру князю М. С. Волконскому с личным письмом, в котором он 8 (20) октября 1896 года сетовал: «Я выслал во Францию 53 экземпляра моей книги… За такое пожертвование Французское правительство пожаловало мне орден Почетного Легиона 4‐й степени (officier de la Légion d`Honneur). Такая награда, конечно, не могла меня порадовать, тем более что ни в одно из государств я не выслал такого количества экземпляров моей книги, как во Францию». И просил «при случае переговорить конфиденциальным образом с графом Монтебелло о повышении степени пожалованного… ордена Почетного Легиона». Мы не знаем, имел ли место разговор князя Волконского с французским послом в Петербурге Густавом Луи Ланном, графом де Монтебелло, но повышения степени ордена не произошло. Эта история не только выпукло характеризует особенности характера Звенигородского, но, кажется, отчасти и демонстрирует мотивы всего его предприятия, которое, предназначавшись изначально лишь для удовлетворения его собственных амбиций, привело побочным образом к появлению шедевра русского книгопечатания.

Что касается редкости этой книги, то, в сущности, «Византийские эмали» стали таковыми немедленно после появления на свет. То обстоятельство, что книга не поступала в продажу, сделало ее вожделенной для коллекционеров. Впрочем, такие маститые собиратели, как А. П. Бахрушин и В. А. Дашков, получили экземпляры непосредственно от автора (оба ныне в ГПИБ), но были и те, кто не смог договориться с издателем. Это мы можем понять, например, по настойчивости Карла Гирземана, одного из наиболее известных книгопродавцев Европы, который публиковал во французской Bibliographie de la France в разделе «розыск» свои объявления об этой книге. Поражает та сумма, которую за свой экземпляр заплатил в середине 1900‐х годов А. Е. Бурцев: 400 рублей! По прошествии же столетия экземпляры не только в значительной степени сменили владельцев, но и осели в государственных собраниях (в РГБ, скажем, их десять), и сегодня книга эта более выделяется своей ценой, нежели действительной редкостью. Впрочем, наличие «Византийских эмалей» в традиционном книжном собрании носит в некотором смысле «обязательный характер», поскольку нет другой русской книги, столь же знаменитой.

Владельческие знаки

Владельческие знаки – это тот культурный слой, который нарастает на книге в процессе ее жизни. И обычно чем книга старше, тем больше она несет на себе всякого рода владельческих знаков. Главная цель таких знаков – демонстрация собственности владельца на конкретную книгу. Их можно разделить на три основных вида – владельческие записи, владельческие печати и собственно книжные знаки – экслибрисы и суперэкслибрисы.

ЗаписиЭтот раздел самый многочисленный и поистине необозримый. Запись может представлять собой владельческий росчерк на форзаце или иметь торжественный вид – когда на титульном листе оставляет свой знак честолюбивый начальник паспортного стола или военком – тот, кто много лет совершенствовал эстетику собственной подписи и которая стала главным источником его вдохновения; но в большинстве случаев это росчерки, инициалы, почеркушки, фамилии полностью, и так далее, и так далее… Словом, великое множество оттисков человеческой письменности. Возможно, это и записи о награждениях – такие экземпляры, которыми отмечались наиболее прилежные и успешные в науках ученики, распространены уже несколько столетий; или же канцелярские пометы, или просто дарственные надписи от одного неизвестного другому. Насчет неизвестных надписей было всегда много шуток: после того как у нас на заре туманной юности побывал в руках экземпляр какой-то пристойной книги с записью «Любимой Песе Израилевне от Тосика», мой коллега сразу начал звать все мириады подобных надписей «тосиками», и это название настолько вошло в быт у букинистов, что, когда при описании экземпляра упоминаем о наличии на нем «тосика», без лишних вопросов понятно, о чем речь.

Важно сказать, что в советской историографии утвердился термин «рукописный экслибрис», которым зачастую обозначалась владельческая запись. Но поскольку сам термин «экслибрис» применим исключительно к тиражным владельческим знакам, то понятие «рукописный экслибрис» само по себе неверно, потому как это либо экслибрис (печатный, трафаретный, но всегда – тиражный), либо владельческая запись, пускай и привлекательная с точки зрения каллиграфии.

ПечатиЭто могут быть не только «библиотечные печати» – хотя если бы имелась возможность пересчитать все печати на книгах на всем белом свете, то 99% или более – были бы печати публичных библиотек. Это могут быть совершенно замечательные по исполнению и одновременно лаконичные – как Королевской библиотеки в Париже, или же достаточно большие – такие ставились на книгах Академической библиотеки в Петербурге. В целом же библиотечные печати чаще совершенно казенные, если говорить об их эстетике, и представляют собой шрифтовую композицию. Вообще собирательство и исследование именно библиотечных печатей – дело будущего, поскольку этот владельческий признак наибольшее свое распространение получил в XX веке и пользовались им отнюдь не коллекционеры. Кроме того, именно этот вид владельческого знака в большинстве случаев может быть распознан без специальной литературы – на нем уже все написано.

Конечно, существовали и владельческие печати, которые употреблялись для книг тоже; в том смысле, что основным применением их была не маркировка книг, а маркировка эстампов и рисунков. Это коллекционные знаки, получившие серьезное распространение в Европе и даже в России; прекрасный справочник их был подготовлен голландским коллекционером и исследователем Фредериком-Иоганном (Фритцем) Люгтом. Основной том его свода издан был в 1921 году и в 1956‐м он дополнился приложением сопоставимого объема. Этот выдающийся труд до сих пор служит главным путеводителем в мире владельческих печатей на гравюрах и эстампах, и, пользуясь им много лет, я каждый раз приношу благодарность усердному составителю. Особенно полезно то, что ныне этот справочник преобразился в постоянно пополняемый электронный ресурс.

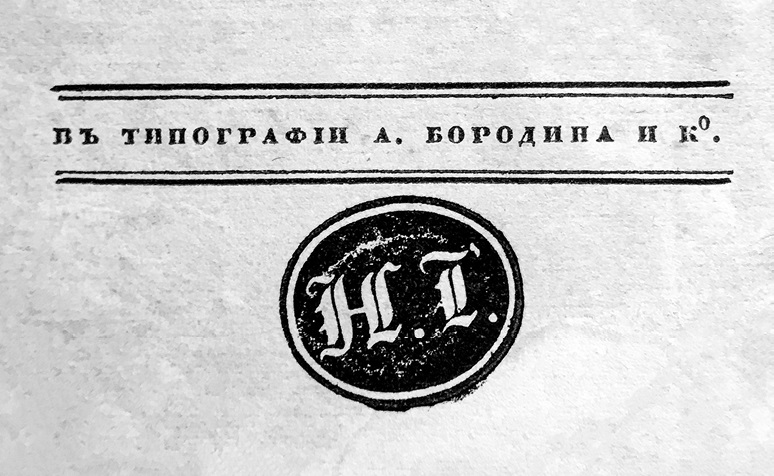

Но много чаще на книгах бывают оттиски сургучных печатей, сделанные сажею. Такие знаки не являются экслибрисами и не каталогизированы (исключений, как, скажем, гербовая печать Н. П. Румянцева, мы не касаемся), поскольку это, повторимся, не экслибрисы, а именно личные печати для сургуча, которые случайно оказались употреблены не по прямому назначению. Впрочем, порой и не совсем случайно.

Вспоминается не отраженный в литературе случай, когда Н. В. Гоголь позаботился, чтобы личной печатью был отмечен тираж первого тома его «Сочинений» 1842 года, пытаясь уберечься от излишне предприимчивого типографщика и предупредить большее число экземпляров. Впрочем, будучи тогда за границей, Гоголь не особенно преуспел, потому что далеко не все экземпляры ныне имеют его личную печать, которая по его поручению ставилась на обороте титульного листа «законного» тиража.

Личная печать Н. В. Гоголя на обороте титульного листа 1‐го тома его Сочинений (1842)

Или же вспомним так же не известный библиографии пример, когда княгиня Зинаида Волконская проставила на титульном листе своей книги «Славянская картина V века» оттиск своей личной печати с вензелем (1824).

Из тех печатей, которые заставляют отнестись к книге намного внимательнее и сразу заподозрить нечто ценное для коллекционера, нужно сказать о нескольких: «Собрание М. И. Чуванова», «Из книг В. А. Крылова» и, безусловно, «Из собрания Леонтия Раковского».

Экслибрисы и суперэкслибрисыНаиболее известным видом владельческого знака является экслибрис – что в переводе с латыни означает «из книг (ex-libris…) кого-то». Физически это листок бумаги, чаще прямоугольник, сторона которого обычно не превышает пяти сантиметров, с нанесенным на него изображением и/или текстом. Изображение может быть самым разнообразным: мифологическим, портретным или пейзажным; герб или какая-либо геральдическая фигура и так далее. Текст не является обязательной принадлежностью экслибриса, но чаще он все-таки присутствует – в виде фамилии владельца или его инициалов, нередко в виде девиза или крылатого выражения. Уже с XVI века экслибрис пользовался популярностью в Европе.

Особенную известность экслибрис получил совершенно не потому, что он был принадлежностью книги и книжности, но потому, что к экслибрису как таковому приложили свою руку выдающиеся художники. То есть известность экслибриса объясняется исключительно связью с изобразительным искусством – и это неудивительно: над изготовлением как самих таких знаков (если это гравюра на дереве или металле), так и проектов для них (если это цинкографское воспроизведение рисунка) работали великие художники – от Лукаса Кранаха и Альбрехта Дюрера до Анри Матисса, Марка Шагала и даже Казимира Малевича. Словом, экслибрис по своей декоративной сущности – произведение графического искусства; по утилитарной – владельческий знак на книге или рукописи. Но обязательное условие – тиражность такого листочка бумаги; только тогда он с полным правом может называться экслибрисом.

В России экслибрис появляется в начале XVIII века и свидетельствует о проникновении в высшие слои русского общества европейской моды, которая пришла вместе с привозимыми из Европы книгами. В разное время распространение экслибриса в России было различным и сохранилось даже до сего дня, но уже как библиофильский изыск, если не девиация. В целом для настоящего коллекционера действительно редких книг экслибрис превратился в анахронизм – ведь никто не будет портить идеальный экземпляр своим владельческим знаком; если же он в новом переплете или после реставрации, то есть о девственности экземпляра речи уже нет, можно наклеить и свой экслибрис, он не навредит. Но лучше ограничиться небольшим по размеру знаком.

Отдельно нужно сказать о том, что столь позднее начало употребления экслибрисов в России – только начало XVIII века – не слишком устраивало официальную советскую историческую науку. Такие разочарования в годы советской власти были невероятно болезненными для идеологии величия всего русского. Одновременно с попыткой доказать, что «Россия – родина слонов», во всех науках проводились поиски какой-то древности, при спекуляции на которой можно либо установить приоритет российского, либо углубить нижнюю хронологическую границу какого-либо явления, только бы не плестись в хвосте западного мира. И хотя прекрасной иллюстрацией этих попыток может служить слоган «Советский компьютер – самый большой компьютер в мире!», в истории с русскими экслибрисами также были сделаны шаги в этом направлении. И попытка была успешной: ученым удалось отодвинуть русский экслибрис вглубь веков. Сделали это традиционным способом исторической фальсификации, когда одно понятие подменяют другим; и если в традиционной науке о книге уже в начале XX века было постулировано, что экслибрис – это тиражный владельческий знак на бумаге, который наклеивается на книгу, было введено понятие «рукописный экслибрис». Корпус собственно печатных знаков вдруг пополнился огромным множеством любых владельческих записей. А поскольку в послевоенные годы изучение книжного знака полностью замерло более чем на тридцать лет, то и возражать было попросту некому.