Полная версия

Антикварная книга от А до Я, или пособие для коллекционеров и антикваров, а также для всех любителей старинных книг

На роль «первого русского экслибриса» была избрана известная владельческая запись основателя библиотеки Соловецкого монастыря – иеромонаха Досифея, очень декоративная, выполненная славянской вязью на нескольких книгах монастырской библиотеки в 1490‐х годах. Но, как мы сказали, с точки зрения науки о книге – это было и остается владельческой записью, и причисление ее к корпусу экслибрисов ошибочно. По крайней мере, имеются тысячи других записей как на средневековых, так и на древнерусских рукописях, которые с не меньшим успехом можно выдать за «рукописные экслибрисы».

Суперэкслибрис – это то же самое, что экслибрис, но еще и «супер», что означает, если опять призовем на помощь латынь, «сверху». Говоря просто – это книжный знак, который нанесен сверху книги, то есть на поверхность книжного переплета (крышку или корешок). Такие знаки не просто рисуются, но представляют собой изображение, которое вытиснено на переплете посредством разогретого медного штампа и листового золота. Поскольку для экслибриса основополагающей характеристикой служит именно тиражность, то и в случае с суперэкслибрисом необходимо, чтобы это было не просто единичное изображение (вышивка или рисунок на переплете), но употребительный владельческий знак, которым владелец отмечает книги своей библиотеки.

Суперэкслибрис может представлять собою как вензель или инициалы владельца, так и роскошно вытисненный герб. В России суперэкслибрис отмечен даже в XVI веке – общеизвестен экземпляр Острожской Библии с титулом и гербом Ивана Грозного, затем мы знаем и герб царя Федора Иоанновича. Но распространение среди частных лиц суперэкслибрис получил только с петровских времен, и был в XVIII и XIX веках символом лучших книжных собраний. Ограниченность и избранность этого явления была следствием серьезной дороговизны изготовления самого латунного штампа для золотого тиснения суперэкслибриса. Именно по этой причине книги с суперэкслибрисами, особенно если это гербовые знаки русских собирателей XVIII – начала XIX века, считаются особенно редкими и ценными и с культурной, и с материальной точки зрения.

Как экслибрисы, так и суперэкслибрисы не всегда несут начертание имени владельца; порой сложный вензель или просто герб не сопровождаются никакими пояснениями, а потому наиболее важным вопросом является принадлежность владельческого знака. В большинстве случаев для такой атрибуции требуется хотя бы минимальная квалификация, потому как трудность может вызвать даже географическая характеристика владельческого знака. Ведь если на русских книгах редко встречаются владельческие знаки иностранных владельцев, то на иностранных книгах русские владельческие знаки нередки. И место издания или язык книги далеко не всегда говорят о принадлежности владельческого знака к той же стране.

Из указанных характеристик владельческих знаков может сложиться впечатление, будто наличие владельческих знаков – всегда благо для экземпляра. Безусловно, каждый владелец книги волен сделать со своей собственностью все что ему угодно, но, увы, далеко не все владельческие знаки добавляют книге культурной значимости или увеличивают ее «капитализацию»; бывает и ровно наоборот – владельческий знак в разы снижает эти показатели. Именно в таких случаях приходит в голову выражение «я бы за это руки оторвал!» или даже нечто более искрометное.

Книги с библиотечными печатями уже являются инвалидами, и коллекционная их ценность серьезно уступает чистому экземпляру. Экслибрисы могут портить экземпляр тогда, когда они наклеены на обложку и клей содержит деструктивные для бумаги компоненты – об этом обычно свидетельствует светлое пятно на обложке. Нередки случаи, когда на библиотечную печать на титульном листе наклеивается экслибрис. Ну и конечно, не украшают антикварную книгу бесконечные экслибрисы новоявленных «мещан во дворянстве».

Самое же отвратительное, что мы многократно наблюдали за годы общения с антикварной книгой, – автографы и записи новейших владельцев на титульных листах старинных книг. Можно выдержать, когда такие пачкуны пишут шариковой или перьевой ручкой на форзаце или авантитуле, но когда поперек титульного листа мы видим фамилию последнего владельца – четко понимаешь всю истинную суть такого человека, которому волею случая судьба доверила антикварную книгу во владение, а он над ней надругался.

Этим часто страдают люди, которые либо уже едут с ярмарки, то есть совсем дряхлы разумом, либо настолько безжалостно тщеславны, что в мечтах увековечить свою немощь без стеснений утверждают свои ФИО на скрижалях прижизненных изданий русских классиков, нанося книгам необратимое увечье. Особенно почему-то вспоминается коллекция «Профессора Саркизова-Серазини», где наискосок на каждом титульном листе владелец написал подробно о себе, хотя вряд ли это имело смысл – на них и без того стоят фиолетовые врачебные печати с той же фамилией. Таких книг было довольно много в книжной торговле, но лучшую часть собрания этот библиофил новой формации подарил (или продал, мы не знаем точно) в музей А. С. Пушкина на Пречистенке.

Главная ценность антиквара

Убедительно доказано временем, что главный инструмент антиквара, книжника, коллекционера – это его собственные знания и навыки, или же «мозги». Это понятие есть компендиум образования, культурного кругозора, навыков, знаний и многих других вещей, без которых невозможно состояться настоящему коллекционеру или крупному антиквару. Никакие пособия или справочники (как и интернет) не смогут заменить этого, и никакое везение не заменит наработанного глаза, никакие каталоги не заменят вашей собственной памяти.

К тому же свойство профессии антиквара-букиниста таково, что не всегда для принятия решения имеется необходимое время, когда можно что-то проверить или уточнить. Во многих случаях – когда вы приходите в антикварный магазин и видите какую-то книгу на развале – решение необходимо принять тут же, в прямом смысле не отходя от кассы. Или на электронной площадке, когда вы читаете рассылку новых поступлений аукциона или магазина, что уж говорить о развале или антикварной ярмарке. Ведь закон антикварного мира таков, что если по какой-то причине редкую книгу не купишь ты – ее через пять минут купит кто-то другой, более сообразительный. И не стоит полагать, что каждый имеет время на «подумать», обычно – напротив, таких «мыслителей» жизнь учит неустанно. Чем скорее ты понимаешь, что книгу надо купить, и чем скорее ты ее физически купишь, то есть сорвешься и сам за ней поедешь, тем более ты будешь успешен.

Знания помогают не только не упустить что-то невероятное, но и побороть жадность тогда, когда логика твердит тебе: «Это очень дорого! Не покупай! Попадется еще!» или же «Поторгуйся!», когда нельзя медлить с покупкой. Не менее важно проявлять силу воли в тот момент, когда, осматривая выдающуюся старинную книгу, вы держите отстраненное выражение лица и как бы нехотя покупаете ее, а в действительности – дрожите, затаив дыхание и ожидая момента, когда деньги будут приняты и вы выскочите на волю, сжимая заветную покупку.

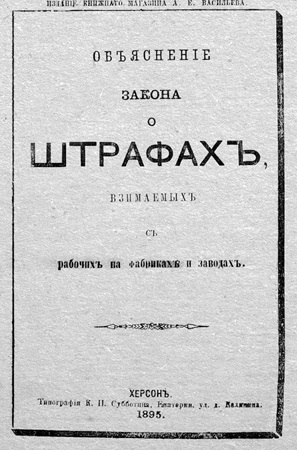

«Объяснение закона о штрафах» – первая книга Ленина, напечатанная типографским способом (1895)

Так уж случилось, что многие участники антикварного рынка книгу знают из рук вон плохо, а в тонкостях – вообще не смыслят. И вот здесь вы будете всегда иметь преимущество, если знания ваши будут на должном уровне. Безусловно, память не должна вам изменять, и прочитав в магазине на очередном корешке надпись «Вестник Европы 1814», вы должны проверить – нет ли там полного 13‐го номера. Ведь в этом может состоять одна из самых памятных удач в вашей жизни.

Помню, как покойный М. М. Климов как-то пришел торжествующий из книжного магазина «Москва», где он за двести рублей купил невзрачную брошюрку «Объяснение закона о штрафах, взимаемых с рабочих на фабриках и заводах» 1895 года, напечатанную в Херсоне. Форматом в малую восьмерку, 50 с небольшим страниц, автор не указан, цензурное разрешение имеется… Мы с коллегой уставились на него, а он торжествовал еще более, видя нашу растерянность. И было от чего!

То была брошюра, отпечатанная в Петербурге в подпольной типографии тиражом в три тысячи экземпляров; выходные данные и цензурное разрешение – вымышленные; автором ее был В. И. Ленин. Конечно, в 1990‐х годах удивить кого-либо прижизненным изданием Ленина было затруднительно, да и мы совсем не ценили классика; но суть была в другом – это первая отдельная книга Ленина, изданная типографским способом. Редка она необычайно, даже в главных библиотеках – РГБ и РНБ – имеются только фотокопии.

И несмотря на ореол автора, книга эта остается исключительной – совершенно ненаходимой первой книгой одного из главных героев мировой истории XX века. Это нашло доказательство через неделю, когда, написав грамотную аннотацию (помню, на меня с ужасом смотрела дежурная по читальному залу бывшей Ленинской библиотеки, когда я штудировал тома ПСС великого классика), мы с триумфом продали находку, причем настолько дорого, что по кратности закупочной и продажной цены она навсегда стала рекордсменом в истории антикварной торговли. И безусловно, мы запомнили ее навсегда и сможем отличить среди горы хлама. Но правда жизни и нашей профессии состоит в том, что больше она нам, скорее всего, никогда не попадется.

Каждый обладатель «главной ценности антиквара» знает святое правило: в «Воспоминаниях» Н. И. Греча – проверь, не экземпляр ли это без купюр, то же касается издания писем В. Г. Белинского и А. С. Пушкина. Как говорит хранитель редких книг музея-квартиры А. С. Пушкина на Мойке М. В. Бокариус, «книга – не полено, ее раскрыть надобно». И это нужно в ряде случаев обязательно сделать.

Именно так, благодаря А. Л. С., были куплены нами «Краткие наставления русским рыцарям», текст которых опубликован по рукописи Ю. М. Лотманом в 1949 году, но само издание считалось несуществующим; единственный экземпляр вошел в наш «Музей книги».

Бывают и другие, не менее тонкие случаи, когда знания играют главенствующую роль. Скажем, встречаются на книгах владельческие записи. Порой они могут быть очень важными, хотя обычному человеку даже не придет на ум придавать таким записям значение. Конечно, я не имею в виду дарительные надписи великих писателей или их владельческие записи. Я веду речь о каких-то записях, понять ценность которых возможно, только зная суть, иначе вы даже не обратите на них внимания. Пара примеров.

Встретятся, бывало, на пути антиквара книги первой четверти XIX века, обычно в прескверной сохранности, иногда даже отдельные тома многотомных изданий. Они неопрятны, несут на себе следы чтения и пометы. Но на форзаце этих книг имеется помета: «Видал Лепарский». Обратит ли кто на нее внимание? Вряд ли. А ведь это не простая запись. Лепарский – Станислав Романович (1754–1837) – был не только генералом, но и с 1826 года комендантом Нерчинских рудников. В его подчинении находился и Петровский завод, куда после Читинского острога были этапированы приговоренные к каторге декабристы (Бестужевы, С. Г. Волконский, С. П. Трубецкой, М. С. Лунин, Н. М. Муравьев и другие). Именно на Петровском заводе декабристам было разрешено читать, и все книги, которые находились в употреблении у узников, комендант должен был предварительно просмотреть. И дозволяя какую-либо книгу к чтению, С. Р. Лепарский ставил свое дозволение. Книги такие встречаются как в музеях, так и в частных собраниях. И каждая из них имеет огромную историко-культурную ценность.

Можно встретить надпись, напоминающую владельческую, которая читается обычно с трудом: «Изъ равелина». Она указывает, что во второй половине XIX века эта книга была в руках узника Алексеевского равелина Петропавловской крепости – главной политической тюрьмы Российской империи.

Или еще пример, более редкий, нежели предыдущие. На иностранных книгах XVII – начала XVIII века может встретиться и другая странная на вид владельческая запись. Она гласит «Лебедникова привозу 1717 года» и на первый взгляд не вызывает никаких коннотаций. Тем не менее именно эта запись свидетельствует, что книга принадлежала к рабочей библиотеке императора Петра Великого. К той многочисленной ее части, которая прибыла в сентябре 1717 года в Петербург из Голландии на корабле «Рандорф» и доставлена поручиком Борисом Лебедниковым. То есть эта надпись относится к книгам, которые происходят из личной библиотеки первого российского императора. И стоит ли говорить, что не все они сохранились в Библиотеке Академии наук, куда после смерти императора поступило его книжное собрание. Часть этих книг оказалась проданной в процессе ликвидации дублетов еще в XVIII веке. Сохраняется вероятность, что и вам на жизненном пути попадется такая – и будет обидно, если вы по малограмотности отбросите этот том как «чушь-иностранщину».

Подобных примеров достаточно для того, чтобы понять ценность знаний – даже не умения что-либо быстро найти в справочнике (что тоже важно), но именно профессиональных знаний, которые накапливаются с годами и составляют главный и уникальный инструмент специалиста по антикварной книге.

Дезидерата

Для мира коллекционеров антикварной книги это слово символизирует ежедневную душевную боль, обозначая желаемое в жанре недостающего (desidero – «желать», но еще и «тосковать», «томиться»). Нелишним будет сказать сразу, что в латинском языке слово desiderata не только среднего рода, но и множественного числа (в единственном – desideratum). То есть склонять его совершенно против правил, если вы в кругу знатоков латыни.

При этом сложившаяся языковая практика, когда это слово уже перешло в середине XIX века в русский язык, затем утвердилось в нем, не позволяет нам здесь выступать пуристами и, сверкая латинско-русским словарем, восклицать, что общеупотребительное ныне русское «дезидерата» в единственном числе женского рода – это «просто ужас!». Более того, когда это слово употребляется в качестве русского или пишется по-русски, то мы должны относиться к нему как к заимствованию. И дело даже не в том, что большинство заимствований не сохранили свой род, перейдя из других языков в русский; но сама жизнь слова в другом языке иная, если этот другой язык – живой. Так уж случилось, что перешедшее в европейскую научную литературу слово desideratum в русский не перешло, и потому русский язык приспосабливал к своим нуждам уже обращающееся слово desiderata. Когда Д. Н. Ушаков в 1935 году поместил в своем «Словаре русского языка» слово «дезидераты» с указанием, что это слово не имеет единственного числа, но может склоняться («дезидерат»), он в общем-то уже совершил большой шаг вперед: отметил, что в составе русского языка это слово уже претерпело изменения сравнительно с латинским, которым оно было изначально. Сегодня же общеупотребительным является «дезидерата» как существительное единственного числа женского рода с обычными в таких случаях изменениями его по числам и падежам. По-видимому, как раз иноязычность слова стала одной из причин столь вольного обращения: в большинстве своем люди, не зная, как правильно, произносят так, как им кажется верным. А поскольку русский язык живой, то и слова в нем могут меняться, и мы здесь мало что можем поделать.

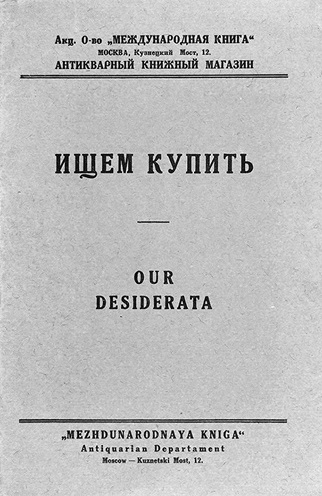

«Дезидерата русского библиофила» П. П. Шибанова (1927)

Однако для экскурсов в историю языка следует обратиться к иным источникам, мы же отразим то, что понятие дезидерата означает для занимающихся книжным коллекционированием и антикварной торговлей. В русском книжном собирательстве оно было канонизировано в 1927 году, когда П. П. Шибанов, в то время плодотворно сотрудничавший с АО «Международная книга» и руководивший московским антикварным магазином этой весьма всемогущей конторы, издал специальный перечень, озаглавленный «Ищем купить» и параллельным английским переводом «Our Desiderata», где было перечислено 378 номеров, притом с указанием цен, по которым магазин готов приобрести экземпляры, но, естественно, «экземпляры, предлагаемые по этим ценам, должны быть совершенно полные и хорошо сохранившиеся». Особенно издевательски последнее воспринимается, если знать, что туда были включены все известные на тот момент кириллические инкунабулы, из которых в абсолютной полноте сохранился единственный экземпляр «Осмогласника» Швайпольта Фиоля 1491 года, и только во второй половине XX века обнаружился экземпляр его же «Триоди цветной». То есть подобные требования относительно «совершенной полноты» могли предъявляться к книгам гражданской печати XVIII–XIX веков, но не к первопечатным изданиям.

Реакция библиофильского сообщества была бурной, как бывает всякий раз, когда на антикварном рынке происходит нечто сверхъестественное. Одни особенно дотошные увидели в этом перечне те книги, которые якобы давно продаются Шибановым, и он помещением их в перечень дезидерата лишь тем самым стремился их наконец сбыть. Другие привязывались к ценам, обвиняя Шибанова в том, что за некоторые несомненные редкости первой величины вроде «Езды в остров любви» Тредиаковского 1730 года или «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева 1790 года назначены смехотворно низкие цены. Отдельного непонимания удостоилось помещение в перечень старопечатных изданий – в 1920‐х годах никто их не покупал в России в принципе, на этом именно фоне самая высокая цена в этом перечне была показана при «Библии» Франциска Скорины (1517–1519) – 2 тысячи рублей. Сохранилось мнение на этот счет известного букиниста Ф. Г. Шилова, который наряду с прочими претензиями вопрошал: «Какому библиофилу вдруг потребовалась Библия Скорины? Книги XVI и XVII веков у вас обозначены как дезидерата, но это не более чем ход, чтобы найти покупателей». Обвинения в том, что перечень составлен исключительно в интересах магазина АО «Международная книга», выглядят еще более странными – ведь именно этот магазин перечень и издал и именно в этом магазине Шибанов работал. Он, как высококвалифицированный букинист, занимался антикварной книжной торговлей, а не теорией библиофильства, то есть руководствовался интересами дела.

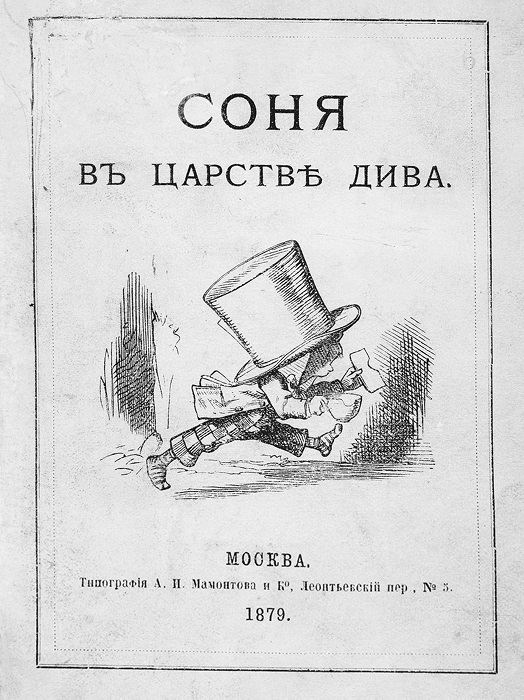

«Соня в царстве дива» – первое русское издание «Алисы в Стране чудес» (1879)

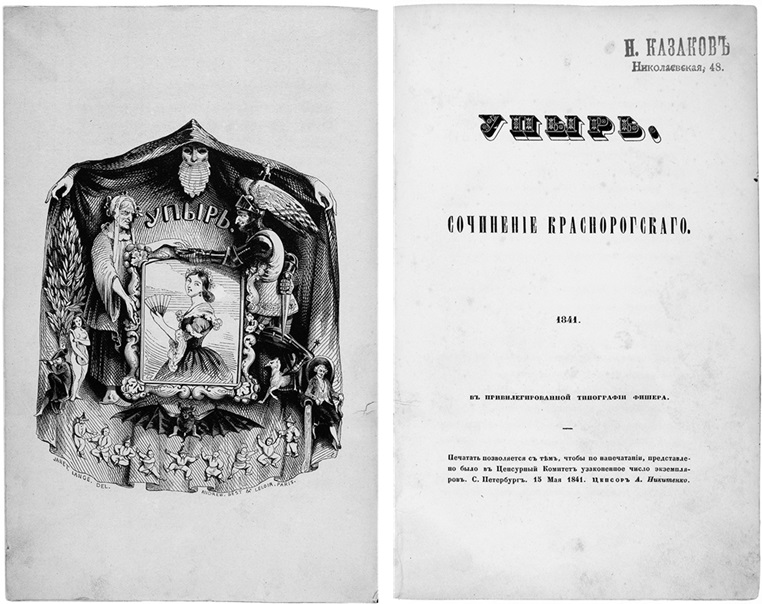

«Упырь» – первая книга А. К. Толстого (1841)

И странность цен диктовалась не столько ситуацией и спросом на внутреннем рынке, сколько субъективным пониманием, которое имел Шибанов относительно внешнего спроса на указанные издания, а не внутрироссийского. Подразумевая дезидерата, Шибанов представлял свой перечень, то есть требуемое для «своего» магазина, главным клиентом которого были Европа и Америка. Цена на Библию Скорины могла объясняться и тем, что кто-то очень настойчиво пытался купить такую книгу, первую печатную славянскую Библию. Но если говорить о сравнительно полном экземпляре, то сделать это и тогда, и сейчас – невозможно, потому что его полный комплект, состоявший из девятнадцати отдельных книг, раздобыть можно было лишь изъяв из государственного хранения, поскольку если и встречались за последние полтора века отдельные книги, то никогда не бывало в продаже сравнительно полного экземпляра.

То, что этим списком Шибанов всколыхнул весь антикварный мир России, а ссылки на этот перечень прибавляют даже сегодня любой указанной там книге ореол первостепенной книжной редкости, есть свидетельство и авторитета Шибанова, и уникальности его поступка. После традиционных списков книжных редкостей, изданных до 1917 года, начиная от «Русских книжных редкостей» Г. Н. Геннади и заканчивая 105‐м каталогом Н. В. Соловьева, именно список «Ищем купить» П. П. Шибанова стал единственным авторитетным перечнем редкостей, обнародованным в годы советской власти.

Возвращаясь к самому понятию дезидерата, нужно сказать, что степень необходимости может быть различной, отчасти потому, что и природа дезидерата для собирателя или же торговца различна. Есть вечные дезидерата, которые никогда не перестанут быть таковыми; есть роковые дезидерата, без которых определенный раздел коллекции или целая коллекция кажутся собирателю или же стороннему наблюдателю очевидно неполными (эти взгляды не всегда беспристрастны). Но есть и менее трагические, которые просто томят сердце книголюба. Выражение «закрыть дезидерата» (в нынешнем словоупотреблении – «закрыть дезидерату») означает тот счастливый момент, когда долго разыскиваемая книга наконец приобретена и перестает быть дезидерата. Но не всем дезидерата суждено стать «закрытыми», то есть перестать томить сердце собирателя или антиквара.

Первый тип – вечные дезидератаКак для публичных библиотек, так и для коллекционеров, которые десятилетиями занимаются комплектованием своих собраний, не будет новостью печальная констатация: есть книги, которые дезидерата были, дезидерата и останутся. То бишь нет абсолютно никакой возможности когда-либо пополнить конкретным изданием свое собрание. Конечно, в силу обстоятельств, в особенности финансовых, для кого-то дезидерата может казаться вечной, а для кого-то это скорее вопрос некоторого времени, нежели финансов.

И, безусловно, в эту категорию попадают не те «редкости», которые мало кому нужны и потому ненаходимы. Здесь речь идет о выдающихся памятниках книжности, каждый из которых может быть главным экспонатом крупного музея, библиотеки, коллекции.

Среди вечных дезидерата – не только упоминавшаяся выше «Библия» Франциска Скорины в относительно полном виде (мы говорим относительно полном, потому что старопечатные книги редко доходят до наших дней в абсолютной полноте).

Ранее не было ощущения, что вечной дезидерата будет 42-строчная Библия Гутенберга, потому что нет-нет да и выплывал на книжный рынок раз в десять лет экземпляр. Ныне – это уже дела давно минувших дней, и если появится когда-либо относительно полный экземпляр (оба тома), то мы увидим, насколько действительно дорого может стоить печатная Книга. Ведь при нынешней конъюнктуре цена такого экземпляра, даже если это экземпляр на бумаге, не может быть меньше нескольких десятков миллионов долларов.

Для отечественного рынка вечные дезидерата, в сущности, общеизвестны: первое издание книги Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» 1790 года есть главная. После экземпляра Н. П. Смирнова-Сокольского, который в 1974 году был приобретен вместе с его собранием Государственной библиотекой имени Ленина, в частных руках экземпляров не зафиксировано. Но призрачная надежда – не покидает многих…

К тем же практически бесплодным мечтаниям относятся и две остальные книги автора – «Житие Федора Васильевича Ушакова…» (1789) и «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске…» (1790). Они формально еще более редки, чем «Путешествие». Единственный экземпляр «Письма к другу», который хранился в частных руках, принадлежал писателю В. Г. Лидину; библиотека его разошлась по рукам совсем недавно, но вряд ли блеснет луч надежды…

Не менее безнадежны для собирателей попытки приобретения славянских инкунабулов, поскольку это также реальность минувшего времени: за последние тридцать лет в продаже были только два экземпляра, естественно, оба неполные, но и они были немедленно прибраны к рукам. «Часословец» Швайпольта Фиоля 1491 года сохраняется в нашем «Музее книги», а замечательный экземпляр «Триоди цветной» того же печатника был на наших глазах приобретен за крайне высокую цену И. С. Горбатовым около 2005 года, а в 2013 году, после смерти собирателя, продан с публичных торгов за 7,5 миллиона рублей (по тому курсу это более 240 тысяч долларов США не считая комиссионных сверх покупки). Это была самая большая сумма, которая платилась когда-либо в России за старопечатную книгу, однако с горизонта сегодняшнего дня она не кажется уж слишком непреодолимой для подобных изданий.

Продолжая это грустное перечисление, нужно сказать и о невозможности ныне собрать или даже купить выходившее отдельными главами первое издание «Евгения Онегина» в печатных обложках. Конволюты без обложек – может быть, и удастся приобрести ценою многих лет терпения и больших трат (как удалось когда-то нам), а вот чтобы они были все в обложках и в первозданном виде – уже нет, лишь несколько главок максимум. Наиболее продвинулся в этом вопросе покойный Виктор Георгиевич Василенко, крупнейший петербургский собиратель, однако главки подобраны не исчерпывающе: по крайней мере, у него как минимум недоставало первого (московского) издания второй главы, которая счастливым образом имеется у нас. После него, веротяно, можно назвать имя крупнейшего собирателя Н. В. Ш***.

Вообще к тому же разделу ныне ненаходимых относится первая книга «Басен» И. А. Крылова (1809), первая книга Н. В. Гоголя «Ганц Кюхельгартен», изданная им под псевдонимом и затем сожженная, некоторые особенно редкие прижизненные издания А. С. Пушкина, вроде иллюстрированного «Бахчисарайского фонтана», которые можно ценою десятилетних ожиданий и опять же серьезных трат приобрести, но совершенно ненаходимы экземпляры в издательских обложках.