Полная версия

Воспоминания. Размышления о былом

Славик – наш младший братишка

Стрижка

Я вспоминаю, какое это интересное зрелище, когда приходит время стрижки овец. Для этого привлекают большое количество рабочих, особенно женщин. Набирают бригаду человек 30–40. Ловят герлыгой (специальная палка с крюком на конце) одну овцу, другую и так далее, за заднюю ногу, связывают обе ноги, валят на землю и большими металлическими ножницами стригут наголо бедных овец.

С овцы постепенно сползает широкими волнами густая, волнистая шерсть. На очереди следующая, и так далее. И если представить это зрелище, когда 30–40 человек одновременно стригут, и, кроме того, много других подтаскивают овец, держат пока стригут, после стрижки отгоняют в загон, а другие собирают шерсть, пакуют в огромные тюки, весом по 60–70 кг, складируют их – это очень масштабная работа.

Площадку для стрижки выбирают специально. В общем, это нелёгкая работа, и длится она несколько дней, может неделю, может быть и более. Ну а зрелище сами понимаете какое.

Шерсть по мере накопления грузят в машины и отправляют на фабрику или на заготовительные пункты.

1938 год. Пионерский лагерь. Евпатория

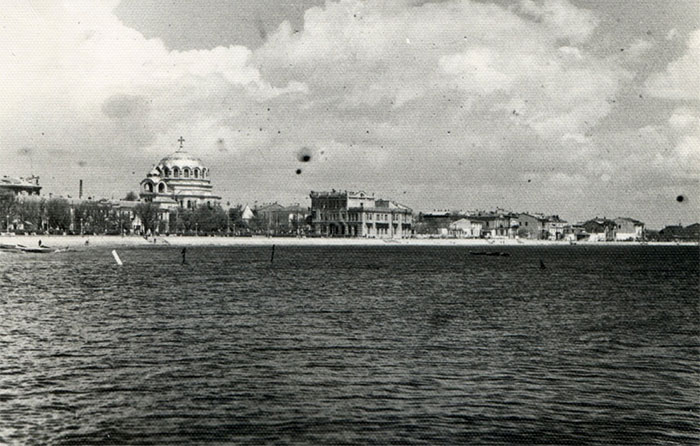

Виды Евпатории (3 фото)

В 1938 году мне отец достал путёвку в Пионерский лагерь, в Евпаторию. Лагерь находился недалеко от моря. Территория пионерлагеря утопала вся в зелени и цветах.

Прекрасные аллеи, где растут пальмы и кипарисы, пирамидальные тополя, туя. Различные южные кустарниковые растения шарообразных и других форм и конфигураций, придавали ландшафту такой экзотический вид, что казалось, будто это в сказке. И везде клумбы, клумбы, клумбы. Красота необыкновенная! Я думал, что попал в рай… До того времени я жил только в селе, после переезда – в другом. А город вот так я видел впервые.

Проездом я видел конечно и Курск, и Харьков. Но вот так, воочию, пожить, хотя бы и временно, ещё не приходилось.

Евпатория – это южный курортный город. Сам по себе он небольшой. Да и вся его красота в основном в южной части и жмётся к береговой линии, к морю.

Здесь и старинные красивые дома, и замечательный старинный Собор (в котором значительно позже мне довелось крестить одного мальчика, Сашу Пышного). В городе замечательный по красоте, хотя и не очень большой парк, который назывался Курзал. Евпаторийский берег моря замечателен тем, что он имеет хорошие, чистые песчаные пляжи, и чистое песчаное морское дно, с постепенным углублением, что очень важно для купания и отдыха.

В остальной части города ничего особенного, привлекательного и нет. Это в основном старые одно-, двух-, трёхэтажные дома, в основном частного сектора.

Жили в то время в городе люди многих национальностей: русские, украинцы, татары, греки, немцы, болгары, караимы и многие другие. Тип застроек, также был разнообразный. Кладбищ тоже было много. Причём у каждого народа было своё, находились они часто рядом. Все мирно уживались, не ссорились. В восточной части города гораздо позднее большое татарское кладбище будет снесено и застроено.

Евпатория имеет большое историческое прошлое. Она богата многими историческими боевыми традициями. В то же время она привлекает к себе внимание своей красотой и желанием людей подлечиться и отдохнуть на её прекрасных песчаных пляжах и в солнечных санаториях.

В пионерлагере я себя чувствовал прекрасно. Сказочная красота, отличное питание, посещение различных мест, как например Курзал, походы ежедневно к морю на пляж, прогулки на катере в море. Чего ещё можно желать? Что такое море, пляж, я думаю, объяснять много не стоит.

Я вспоминаю ежедневные походы к реке Сейм, купание и всё прочее, на родине. Это своё, свои прелести самого раннего детства. Они незабываемы. А здесь свои преимущества. Здесь знаменитое Чёрное Море. Сравнивать одно с другим невозможно. Например, поход в Курзал. Это сказочное место. Здесь столько красивого и необыкновенно интересного! О растительности я уже не говорю. Тут было всё, от А до Я. Всякие тропические «заморские» растения и деревья. В каждом уголке сказочные персонажи. То Баба-Яга, со своей ступой и метлой в избушке на курьих ножках, то вдруг Кощей Бессмертный. А вот огромная голова в шлеме, торчит из Земли, и дует изо всех сил на огромного всадника-богатыря, который сражается с ней.

А ещё море синее и старик с неводом, а вокруг плавают красные золотые рыбки. Да куда ни ступишь, всюду столько много интересного! У лукоморья Дуб зелёный с цепью, по которому ходит Кот учёный. Столько впечатлений, всё не пересказать и не описать.

Незабываема прогулка на катере в море. Лёгкий прохладный ветерок обдувает лицо… Впереди только синяя бесконечная даль, да кое-где покажется какой-нибудь корабль. По бокам на волнах сверкают мелкие блестящие «зайчики», да играют солнечные лучи. Берег где-то далеко, потерялся из виду. Эмоций много. Впечатлений от этих прогулок не передать. Для меня это всё было ново, впервые.

Испанцы

Я вспоминаю, как к нам в пионерский лагерь привезли небольшую группу, человек 25–30 ребят из Испании. Нам говорили, что в Испании идёт война, и это дети то ли погибших родителей, то ли их родители воюют там. Нам надо было их хорошо встретить, радостно их расположить к себе, установить хорошую дружбу. Они были хорошие ребята, хотя вначале ничего не понимали по-русски, так же как мы по-испански. Но мы быстро научились понимать друг друга, вначале с помощью жестов и мимики, а затем они быстро начали осваивать многие наши слова. Хорошая дружба решала всё. Мы знали кто они, и поэтому всё делали, чтобы им было хорошо.

Время, проведённое в пионерлагере в Евпатории, это что-то особенное и незабываемое. Больше такое в жизни не повторится. Да и в других лагерях мне больше не довелось побывать. Потому что вскорости в гости к нам непрошено нагрянула война, страшная война…

А это уже другая жизнь, если её можно назвать жизнью, другая эпоха. Это уже другие реалии, с голодом, холодом и смертью, смертью, смертью. Но это было несколько позже…

О природе

До сих пор я рассказывал о красоте парков, о природе в городе Евпатории. О морской красоте. Но в целом природа Крыма не однообразна. Побережье – это одно, а в целом, весь Крым – это другое. Крымская природа совсем не такая, какой я описывал природу на моей родине. Если не считать горную часть Крыма и морское побережье, природа которых сильно отличается от основной части полуострова.

Например, Дувановка расположена в степной части Крыма. Кругом степи, да небольшие оазисы из искусственных насаждений, в виде лесных полос и парков. В этом селе когда-то был помещичий парк, небольшой. Когда-то он был красив. Осталось много старых насаждений. Это южные колючие акации с иглами до 15 сантиметров длиной, всякие вязы, вересковые кустарники и ещё какие-то неизвестные кусты. И очень много сирени. Сирень всюду по периметру, это сплошные заросли, и все аллеи по центру. Сирень так разрослась, что до сих пор является украшением села. Весной, когда она зацветает, это такое невероятно красивое зрелище! Я так люблю этот кустарник! Любил в детстве бродить, играть в этих аллеях.

В парке на поляне часто с ребятами мы любили играть в различные игры, с мячом и другие. Раньше в нём водилось много различных птиц. От мельчайшей пташки колибри до разных пород диких голубей. Мне очень нравится птица удод. Это такая разноцветная птичка, пёстрая, необыкновенно красивая, с длинным клювом и шикарным, распускающимся веером на голове.

А как интересно поёт: «Гу-пу-пуп, Гу-пу-пуп». Смотреть приятно. Загляденье! А вот соловья в парке никогда не видел и не слышал. В настоящее время от этого парка почти ничего не осталось. Какие-то очень, ну уж очень «умные» руководители решили застроить этот парк жилыми домами, одноэтажными. И теперь там несколько улиц. От парка осталось несколько островков у домов, да по периметру с одной стороны – остатки сиреневых кустов.

Очень жаль смотреть на всё это. До войны ещё был парк, пусть худой, но был. А уже после войны добили остатки.

Лесные полосы

В степной части Крыма нет лесов. Это, в основном, голая степь. Местами по балкам есть озёра, заливаемые дождями и весенними паводками. В совхозе Первомайский, как я уже говорил, огромная территория, это десятки тысяч гектаров земельных угодий. В том числе и пахотных, и пастбищ. В Крыму за много лет до начала войны проводилась большая работа по преобразованию природы. Проводилась посадка повсеместно лесных полос.

Это делалось так. Все поля разбивались на квадраты, размерами в зависимости от конфигурации, размера и расположения полей. Полоса протягивалась от начала какой-либо подъездной дороги, и до конца участка. Иногда такая полоса тянулась на километра полтора-два и более. В основном направление их было с севера на юг. Затем, параллельно этой полосе, на расстоянии километр-полтора – вторая, затем третья, и так далее. В зависимости от общей площади. Затем такие лесополосы делаются перпендикулярно им, так же примерно на таких же расстояниях, но в направлении с востока на запад. Таким образом получается общая «Сетка», состоящая из прямоугольных квадратов.

Сама лесополоса, шириной 15–20 метров, засаживается рядами различных деревьев и кустарников, на расстоянии двух метров ряд от ряда. Таким образом в полосе было около 10 рядов. В полосе высаживались абрикосы, дикая вишня, клён, ясень, иногда акация, и множество различных кустарников, вперемежку с деревьями.

Для чего производилась посадка лесных полос? В Крыму часто бывают пыльные бури. Иногда задует «Суховей». Дожди в Крыму бывают редко. Почва в это время пересыхает… Восточный ветер сильный, порывистый поднимает верхний слой почвы, выдувает её иногда даже с корешками озимых, и такая пыль поднимается на сотни метров вверх. В воздухе ничего не видно, глаза открыть нельзя, пылью забивает нос, рот, глаза… Эта пыль засыпает всё вокруг. Она проникает в дома, во все щели и оседает толстым слоем на всех предметах и подоконниках.

В это время невозможно находиться на открытой местности, или на улице. Дует вроде метели. Такой буран поднимает пыль на большую высоту и несёт её с большой скоростью. В поле в это время настоящая тьма… Ветер выдувает верхний слой почвы, вскрывает корни посевов и несёт вдоль поля до какого-нибудь препятствия.

Таким образом уничтожались посевы целых полей. Чтобы этого не происходило, чтобы сохранить посевы, и была разработана программа преобразования природы.

Когда мы приехали сюда, к новому месту жительства, эта работа по посадке лесных полос была в разгаре. Хотя она началась задолго до нашего приезда, задолго до начала войны.

Я, как и взрослые, включился в эту работу, и как только мог, помогал. Это для меня было довольно интересно. Длилось это долго, ещё не один год. Пытались частично засадить и опустевшие места старого парка. Копали ямы, сажали саженцы, поливали, и так далее.

Лесные полосы частично укрощали деятельность пыльных бурь. Они задерживали скорость ветра, разрушали его силу, рассекали его. На противоположной стороне лесополосы, на значительном расстоянии почва не разрушалась. А если учесть, что таких полос много, сотни по всем полям, да ещё и полосы, расположенные перпендикулярно первым, то на большой площади разрушается взрывная сила и направленность. Следовательно, и сохраняется почвенный покров, то есть, верхний слой. Таково было назначение лесных полос.

В лесных полосах стало появляться много различных птиц, гнездиться в них. А это уже приносило пользу в борьбе с различными насекомыми и вредителями.

Как приятно было в летнее время, в жару углубиться в кусты и посидеть, отдохнуть в тени работающим на полях людям. Летом, когда созревают абрикосы, когда видишь облепленные золотыми, крупными плодами деревья, невозможно устоять в стороне. Идёшь по рядам, выискиваешь самые-самые и утоляешь свой аппетит. В это время лесные полосы не пустуют. Их очень много, а сколько же в них абрикосов!

На дорогах, идущих вдоль лесополос, стоят машины, машины, машины. Мы, мальчишки, уходили на дальние лесополосы, где меньше, или вовсе не бывает людей. И там искали самые вкусные абрикосы – «Калировку» (сортовые).

Уже значительно позже, когда я служил в Москве, а затем в Подмосковье, когда получал свой отпуск, приезжал сюда с семьёй, и мы с женой набирали много абрикосов, удаляли косточки из них, и сушили. Возвращались домой из отпуска с богатым хорошим урюком.

Был у нас на отделении свой виноградник. Мы, мальчишки любили со стороны лесополосы забираться в виноградник, где нас никто не видит, и вдоволь лакомиться. Нет, мы не воровали, чтобы тащить домой. Мы залезали туда из озорства и любопытства. Наевшись такого, какой мы сами искали, мы также, незаметно ускользали.

Это было одно из наших развлечений. Какие только гроздья там висят и чёрного и белого винограда, в 1,5–2 кг и более! А на вкус мы выбирали сами.

Школа

Жизнь шла своим чередом до лета 1941 года. Семья наша росла. В 1938 году у меня появился маленький братик, Славик. Таким образом, у меня уже было два братика и одна сестрёнка Лида. Люди работали на полях, фермах, в садах. Растили хлеб, фрукты, производили мясо, молоко, шерсть и всё прочее.

Отец работал, как всегда, бухгалтером. Мама справлялась с домашними заботами. Мы же, дети, занимались своими делами. Учились, работали в летнее время, кто мог, и отдыхали. Время пришло идти в школу. В Дувановке средней школы не было. Надо было идти в районный центр, во Фрайдорф. Это в пяти километрах от нашего села. Название это немецкое. В Крыму много проживало всяких народов: русские, украинцы, белорусы, болгары, татары, евреи, караимы, и много ещё других. И жили целыми сёлами. Отсюда и названия и немецкие, и еврейские, и болгарские, татарские, и др.

В то время не могло быть и речи о рейсовых автобусах. Пришлось ходить в школу пешком. Я, конечно, был не один такой. Набиралось нас человек 6–7. Ходили мы все вместе.

Дорога туда была просёлочная. И проходила она через давно разрушенную татарскую деревеньку. Называлась она когда-то Контуган. От неё остались кое-где только останки разрушенных стен, да высокие заросшие курганы. Неизвестно зачем они когда-то были насыпаны.

Всё это давным-давно заросло высоким бурьяном, где водится бесчисленное количество разных по размеру и окрасу змей. Даже ходить там очень опасно. Но нас почему-то туда влекло. Ну очень хотелось в очередной раз увидеть других, новых змей.

Курганы

Я думаю, что эти курганы означают богатые захоронения. То есть, наиболее богатых, обладающих властью людей (Ханов или Беков, кто их знает) хоронили с особым почётом, вот в таких склепах, а после насыпали курган, или холм. Так, очевидно, и было. В таких курганах при раскопках находят останки людей и всякие украшения, а порой и драгоценности. Подобные курганы ещё встречаются в окрестностях Дувановки. Так, есть один курган на расстоянии одного километра от села. Он был использован для того, чтобы на нём установить высокий тригонометрический знак. Я думаю, что это какая-то топографическая привязка, и возможно, это место отмечено на картах. Второй курган, очень высокий, уже на удалении 3-х километров. Расположен он на высоком склоне перед долиной, уходящей далеко вдаль и вниз от кургана.

Эта долина, или балка, очень обширна и занимает сотни, или более гектаров, необрабатываемых земель, заросших высоким бурьяном. Мы туда во время войны ходили охотиться на зайцев. Там было много всякой дичи: зайцы, лисы куропатки, дрофы, журавли, степные орлы, коршуны, и т. д. Там же скрывались волки, которые делали набеги на отары овец в селе.

Курган этот какие-то искатели неоднократно раскапывали. Находили они что-либо там, мне не известно. Может быть, там когда-то было городище, или какое-либо поселение. И этот курган был, очевидно, богатым захоронением. Ведь Крымская земля имеет богатую историю. Какие только народы не жили на ней!

Возвращаюсь к разрушенной татарской деревне Контуган.

Колодцы

В этой разрушенной татарской деревне были два заброшенных артезианских колодца. Остались от них одни зияющие дыры диаметром 2,5 метра, и ничего более. У одного колодца вход оказался почему-то ниже уровня земли метра на 2. А вокруг вроде холмов, бугров, насыпей.

Другой колодец имел вверху отверстие на уровне земли. И рядом сохранилась только часть каменного столба. Все эти входы в колодцы не были ничем ни ограждены, ни закрыты. Любой человек в ночное время мог случайно найти туда дорогу, и, видимо, свой последний путь.

Нас же где только не носило. Мы там часто околачивались. Глубина данных колодцев 90 метров – даже подходить к ним было опасно. Почему мы здесь часто бывали? Да потому, что мы ходили в школу через эту деревню, и миновать её никак нельзя было. Было даже ходить через развалины этой деревушки очень опасно. В этих бурьянах и буграх было столько разных змей, иногда огромных, длиной 2–2,5 метра. При встрече с такой змеёй, мы от неё шарахались как зайцы, в разные стороны. А нам часто приходилось срезать угол и идти через эти дебри.

И не было случая, чтобы из-под ног не уползали всякие гады. Мы неожиданно отпрыгивали в сторону, чтобы не наступить, или не подвергнуться укусу змеи.

А о колодцах речь ещё будет идти дальше.

«Великан»

В школу ходить в тёплое время года хорошо. Светло и мухи не кусают. Вместе шагать, конечно, весело… А вот зимой было совсем другое дело. Ещё как кусают. Особенно, если зима злая. Правда, в Крыму это нечасто бывает. Но иногда случается. Так, в 1939 году была очень снежная и холодная зима. Снег выпал около метра. Дома пурга заносила под крыши.

Вот в такое время идти в школу было большой проблемой. Можно не пойти, пропустить день-другой. Но, а дальше что? Нет, идти надо. Я среди всех своих сверстников был ростом ниже всех. А некоторые ребята были очень рослые, да притом старше меня года на два или три. Надо было после «заносов» самим прокладывать тропу. Я всегда плёлся в хвосте, не успевал за ними, отставал и уставал. Они уйдут вперёд, а потом меня ожидают. И это им надоело.

И вот один из моих товарищей, Вася Щукин, говорит: «А ну-ка, иди сюда, Великан. И он, посадив меня на плечи, понёс. Потом передал меня другому. И так по очереди меня тащили на своих плечах. А мне и стыдно, и смешно. Как в стихотворении. А что делать. Раз я сам не в силах, а друзья хорошие. И если бы это было один раз. Но это повторялось, там, где было трудно.

И ведь это со мной не впервые… Как я уже писал, когда я пошёл в первый класс, ещё на моей родине, в сильный мороз и снегопад мама возила меня на санках в школу, и забирала назад. Как это понимать? Смешно!

Это довольно забавная история. Но с тех пор я на всё время, пока не повзрослел, оставался Великаном. Как это вам нравится? Так в кругу друзей меня всегда и называли – Великан, либо Великаша. Это прозвище у меня было первым, ну а затем были и другие.

Но о них, возможно, я ещё расскажу позже.

О природе ещё раз

Я ранее писал, что очень люблю природу своей родины. Но поля и степи, окрестности Дувановки, я тоже очень любил, и привязался к ним. Это такие огромные просторы! Весной, когда появляются всходы посевов пшеницы, эта бархатистая зелень так радует глаз! Куда ни бросишь взгляд, всюду зелёные просторы. Это так красиво! А когда зашелестит колосьями созревающая пшеница, когда колосья начнут шептаться, когда всё поле ходит волнами от дуновения ветерка, трудно оторвать свой взгляд.

Когда идёшь вдоль такого поля, смотришь на подорожник, на голубые васильки по краям полевой тропинки, сердце радуется. А вот, высоко в небе, над полем, трепыхая крылышками, висит в одной точке жаворонок, и так отчаянно поёт! Его голосок звенит, восхваляя Весну, Солнце, и всю эту прелесть. Такое в лесу не увидишь. А чего стоит услышать перекличку перепелов в созревающих полях пшеницы. Это можно услышать только здесь. У себя на родине я этого не наблюдал. Может быть, там перепела не водятся. А может быть потому, что я в этом возрасте не был на пшеничных полях, был слишком мал. Не знаю.

Уборка урожая

И в этот период, когда все поля стоят в копнах, стогах соломы, это тоже очень красиво. Во всяком случае, я любил это видеть. Я всё это видел и познавал впервые.

Уборка урожая – это особый вид полевых работ. Это удивительная и неповторимая пора. Это вершина всего огромного и долгого труда всего коллектива. Это венец. К уборке ведётся длительная подготовка. Необходимо подготовить всю уборочную технику: трактора, комбайны, транспорт для отгрузки зерна и перевозки его на тока (бурты). Подготовить эти самые тока. Обеспечить их необходимой техникой для приёма, очистки, сушки зерна, для его хранения в случае непогоды. Транспорт для перевозки зерна в город, на элеваторы, в семфонд и т. д.

Агроном постоянно проверяет созревание зерна на корню. И как только будет готовность, он даёт команду на прокос начальных, окраинных полос каждого поля. И затем даёт разрешение на начало уборки. И вот тут степные корабли – комбайны поплывут на свои намеченные поля, делянки. И зашумят, загудят поля, как в огромном муравейнике закипит работа.

Здесь теперь одна забота: убрать поскорее пшеницу, пока нет дождей, убрать без потерь. Сейчас дорога каждая минута. Нередко во время уборки идут дожди. И тогда она затягивается, и бывают большие потери зерна. Надо успеть убрать вовремя. Работать приходилось и днём, и ночью с фарами. Пошли комбайны по широким просторам друг за другом.

Если хороший урожай, то бункера заполняются очень быстро. Как только бункер близок к наполнению, то над комбайном зависает красный флажок. Это сигнал на выгрузку. И машина уже скорее мчится к нему. Если урожай высокий, то машины не успевают к выгрузке. И тогда комбайн вынужден стоять. А это потеря времени. Транспорта в хозяйстве всегда не хватает.

Комбайнов в полях работает всегда по 6–8 одновременно. На тока поступают горы зерна. Там не успевают его принимать. Работа и здесь похожа на аврал. На одном току с одного конца принимают, разгружают машины, идущие от комбайнов, на другом конце уже грузят перелопаченное, просушенное и очищенное от всяких сорняков и их семян зерно на машине «ВИМ» для отправки в Евпаторию на элеватор, и в Семфонд.

И так без конца, пока не окончится уборка урожая. Мне так нравилась эта кипучая деятельность! Я по возможности также участвовал в уборке урожая. Приходилось выполнять всякие работы. Работал на комбайнах, на копнителях, на разгрузке бункеров. Подвозил воду для комбайнов и тракторов и для работающих на токах. Возил зерно для сдачи государству в Евпаторию.

Ну я уже выше говорил, где мне приходилось работать. Я не отказывался ни от какой работы, какую я только мог исполнять. Шел туда, где я был нужен и способен. Я за свою работу получал зарплату. А каково мальчишке получать свою заработную плату! Но, конечно, главное было не в этом, ведь шла война, и все трудились для нашей Победы. Наверное, в эти годы, и эти сельхоз работы возбудили во мне желание идти учиться на агронома.

Впоследствии это желание было претворено в жизнь. Я стал агрономом, но работать в этой ипостаси не пришлось по ряду причин. Поработал всего один месяц, когда проходил практику в г. Карасубазар, ныне г. Белогорск, в колхозе 8-е Марта. Там я готовился к защите Диплома.

Я любил наблюдать с высокого мостика комбайна, как широкие лопасти хедера нагибают ряды колосьев, и они срезанные в миг острыми ножами ленточного полотна хедера, валками сами ложатся на транспортёр. А тот отправляет их в камеры, где барабаны вытрясывают из них «души», и пройдя через ряд решёт, оставшееся подаётся шнеком в бункер.

И вот оно золотое, свежее, чистое льётся мощным потоком, только что стоявшее на корню, на земле зерно, переливающееся на солнышке, в бункер. Смотреть на это – одно удовольствие. Это прекрасно. Это я вам говорю. Безусловно, это не каждому дано. Естественно, это интересно только сельскому жителю, кто постоянно связан с землёю, с данным видом работ. И если он любит всё это всей душой. Только его могут радовать плоды своего нелёгкого крестьянского труда. А дальше выгрузка зерна из бункера в кузов машины.

Как только наполнится бункер зерном, поднимается красный флажок вверх над комбайном. Срочно подъезжает машина и пристраивается на ходу, параллельно комбайну под выгрузным шнеком. На ходу идёт выгрузка зерна… Комбайн без остановки продолжает свою работу. Так и продолжается, пока не будет скошена вся «пайка» поля. Затем переезд на следующую, и так до конца, пока не будет убрано всё на всех полях.