Полная версия

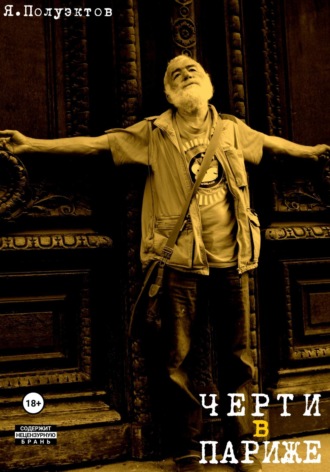

Черти в Париже

Одна.

Одна. Ещё одна. Раз–два–троилась. Степень, логарифм, синус.

И как–то на «Ф» распараболилось.

Мокро за шиворотом, а приятно затекает в грудь.

Вот что означает «фиолетово ей».

Тёплый это дождик, а сам холоднее синего: посмотрите сами спектр и убедитесь в какую сторону бежит Кельвина шкала.

Во: с Флейтой, млин!

Что ж они такое творят!

Саратовки эти!

С Угадайки–тож.

С Флейтой!

Чего ради творят?

Куда Флейту можно пристроить?

В какую дырку вставить, в какой род и рот, в какой институт благородных девиц?

Ладно, что не с Арфой припёрлась!

А то б!

На арфе и отымели бы.

И Арфу бы отымели, отколошматили б ей. Все ниццкие струны лазурные.

Ничего, что барин неумёха, зато возница дока – покажет брод дамин и юбку поддержит–подфорсит и фалды завернёт как надо, чтобы не мешали процессу.

Тут музыка: долгая, странная, басовая, си бемоль.

Что это?

Стали имать будто с саратовки начали.

А поднос из рук взять забыли.

Бьётся стекло в судорогах на кафельном полу.

Так по логике–то–с.

Такие теперь сочинители–с.

Всё бы им флейту даром сосать, извлекать содержимое, а в нотах ни бельмэ, и на дырочки не жмут, а их не одна, а несколько, и у каждой дырочки свой голос и бемоль, а ещё можно пальчиком муссировать дырочку, получится трель и кайф.

Ни черта не понимают: ни в музыке, ни в любви, ни в нотной грамоте, ни даже в дырищах не сориентируются.

Объекты самонадувательства!

Ах это музыка нашей планеты звучала так нештяк: за последние двести миллионов лет.

Ладно, ладно, замах оценили.

Автору зачёт. Но сильно после.

Режиссёру зачёт. Композитору двойка: за плагиат.

10. Разные француженки приходят во снах

– Ах, как глупо своёго дома не знать, – сказала голубушка Варвара Тимофеевна, а это была именно она – общезнакомая тёлка из XIX–го Таёжного Притона.

Флейта опять же, но махонька, вынимаема из сумочки.

Музыкантша. Прорвы своей: лучше б золотую дилду носила с моторчиком дребезжальным, с тремя скоростями и тросхуем–углубителем.

– Пришлось задирать подол у самой водосточной трубы, – сказала она: наивно, как в среднем веку, – а говорили, что в Париже теперь клозеты на каждом шагу. Какой век–то объявлен?

А алфавит мефодьев нынче моден чи–нет? Отстала я от цивили в тайге–то своей. Хорошо – дождит, а то и не знаю, что бы со мной приключилось. Неудобно как–то сухие тротуары мочить. В лесу оно проще: там валежник, мох.

Если быстро, то муравей не заметит, а сорока не растрезвонит.

Мы с Бимом молчим партизанами.

– А я к Ксан Иванычу, – говорит, – где он? Как нет? – самое время! Я с гостинцами к нему.

Должна я вам, кстати, сообщить на ваш вопрос, что ваш ненаглядный Ксан Иваныч вашу нумерную гостинку в Гугле нашёл. И позже ещё раз нашёл, – по приезду, так сказать, чтобы супружнице доложить своей ненаглядной certainty факты, так сказать. Нашёл и фотку – по вывеске, кстати, – и место вашей теперешной дислокации. Век–то номер двадцать один с Рождества Христова.

Порфирий замолк окончательно, засуетился, скуксился: не писатель он…

Засомневался в технологических возможностях века, и в прозрачных фижмах новой литературы, и в правильной дате начала исчисления.

Реалист херов!

Всё это мутно для него, и каждый король, мол, норовит по своему считать… чтобы наколоть соседа.

– Это я–то король, это я–то жулик?! Не прощу ему!

А–а–а, забыл, это не самое главное, а подспудно.

Главное: он же голый вниз от пояса. Пол Эктов писал это в своём романсусе. Прикрываться одеялком стал. Всей маскарадной прелести и новизны ситуации не понял. Тоже мне… герой–любовник.

Могли бы вдвоём этой Варваре Тимофеевне… Как давеча в Угадае этой… ну–у–у…

Стоп–стопарики!

– Голубушка, Варвара Тимофеевна, – вместо предложения ночной луны, звёзд, как дыр в занавеске рая, и вместо горячего сердца двадцать первого века стал оправдываться я.

А ведь я – не в пример уважаемому вами Ксан Иванычу – не только хотэль в Гугле нашёл, а ещё проехался на невидимом автомобиле.

И катался по городу, рассматривая фасады, до тех пор, пока не стукнулся головой о виртуальную ветку и в заблудшее расположение не встрял.

А там и Гугл издох: виртуалил–то я с места службы. А на службе для каждого назначен трафик. Все уже привыкли и стали в него вписываться без проблем. Начальство наше, поразмыслив, решило, что все уже стали честными людьми, и ограничение сняли.

Хренов им!

Тут Варвара Тимофеевна ойкнула, слово Бимовский сморщенный орган ей, видите ли, не особо понравился. Как бы не в строку шло. А её это колет.

Она поначалу вышла из барышень, а потом уж только завела себе Притон на отшибе, и набрала на службу разных диких Олесек.

От заезжих джипперов, батюшек с приёмными и своими детьми, набожных сестриц, колдунов, беглых каторжников, ролевых игрунов и нечисти местной теперь у неё отбоя нет.

– Голубушка! Мы идём! – кричат гости, только вывалившись с баржи. Пить начинают ещё с берега. Пока дойдут – а там всего–то идти триста шагов – ящика шампанского, а то и двух, в зависимости от пола народного и наличности цыган, как ни бывало.

– Ну, дак, – продолжил я, – искали честных, а нарвались на глупых. Я – не поверите – наивно тратил из общака и удивлялся: надо же, какой Гугл энергоНЕёмкий. Лишил всех коллег радости общения с Интернетом: на целый месяц. Ну и ладненько. Прожили как–то, хотя и позубоскалили поначалу.

– Как ладненько, – спросила Варвара Тимофеевна: говорит с одним, действует с другим: а у неё всегда так, и прилепляется к койке, рядом с Бимом, – простите, судари, можно я рядом с вами посижу? Или на минутку прилягу–с. Подайте подушечку–с, милейший, как вас зовут–с?

Бим подвинул испод подушечку: «Порфирий я, Сергеич».

– Устала–с я, Порфирий, как гришь, Сергеич? Ну–ну. Парижец такой большой городишко.

А мне: «Ладненьким не обойдётся, сударь, говорите правдиво: вас лишили работы, Егорыч, так ведь? Или наложили штраф? По–другому в нормальных фирмах не бывает».

– Простили меня, – говорю, – потому как дело шло к концу месяца, и даже денег с меня не взяли, хотя я предлагал излишек расхода оплатить со своего кармана. Может мне пора отвернуться от вашей картинки?

Тут Варвара Тимофеевна, забыв про меня, и не ответив вежливым «можете посмотреть наши шалости, а можете чуть погодя присоединиться», стала закидывать нога на ногу, широко, задница–то с барселонский квартал.

Фальшивый костыль в сторону.

А как только приподнялся край платья, показались кружева, и оголилась розовая коленка, так Бим стал валиться на неё и тут…

И тут Бим стал мной, а Варвара оказалась Маськой.

Прорезь у Маськи нежная, белая и тонкая, но не так как у Тимофеевны – обросшая рыжими волосами и труднодоступная – как дикая тайга (тайга ещё цивилизованной бывает, когда из неё делают музей с билетами), – а такая, как полагается молодым и неопытным девушкам.

Ужель то была Фаби?

Но тогда я ещё не знал Фабиного устройства

Значит, объявившееся чудо было–таки Маськой.

Расцвела девушка на глазах всего Интернета! И всего города. Ибо только она одна мылась в водном шоу в бабушкином бюстгальтере. А я был в амстерской майке, с красной амстерской блядью, силуэтом между букв.

Изображала серединную «А».

Для этого стояла на коленях и расставила ноженьки, а «А» долженствующая именоваться заглавной была буквой обыкновенной, вот так: «амстердАам».

Перекладиной у «А» была согнутая её рука.

Всё было изображено мастерски. Уровень верхнего неолита.

То есть лаконично в степени зае… то есть «здоровски».

И все смотрели на мою серединную «А» и мечтали её поиметь: даже не снимая её с меня, а просто вставить меж колен ей: и ведь попали бы, сволочи!

Ей в промежность, а мне в сосок.

И под фонтаны я не полез: не то чтобы со страху, а сидел себе, охранял место, маськино; и хлестал пиво, и курил трубчонку; пока Маська купалась; пока Маська сверкала. Здоровой деревенской простотой.

А в романсус мой не пошла. Хоть я мог. Бесплатно, тела не требовал: не хочу да и всё тут.

– Напишите лучше поясной портрет акварелью, на газетке – говорила мне, – сэкономите торшон.

Кстати, идея: акварель на газетке. Спасибо, Мася! Можно выбиться в люди.

А бывшая моя говорит так: «А и не дала бы», может, и не про этот случай говорила, то есть не про Маську: так откуда ей знать?

Ведь ни одной фотки с Маськи нет: стеснялась, не хотела ославиться. Ибо жить с дедушкой, месяцами, в одной постельке – это не модно.

А таких случаев на самом деле тыщи обыкновенных – как порнушки, и сотни уникальных – не похожих ни на что.

А я тогда: «Дала бы, но я добр, и не стал».

А сам имел в виду совсем другую, которая была не любовью, но немного в фаворе. А я не насильник, мог бы и окрутить.

Языком.

Язык подвешен как надо.

И, кроме того, без любви. А при фаворе и без любви, как–то оно не очень: да и мораль есть мораль.

Попробовал только сисечек, да и те руки сожгли до ошпара.

Мораль, она как кость в горле: жрать не даёт, хоть организм требует.

Но, если оборотитися вновь, скрипя пером, к Маське, вспоминаю: тут же спросонья, механически, Маська завопила.

Бы!

Шёпотом, естественно, ибо ночь.

И соседи с банками: у стен и полов, прислонённые, ещё и черти в подвале.

Те вообще ждут разврата, чтобы предъявить…

Короче, Маська: «ой, не надо».

А я: «должен же я знать как там у тебя устроено».

А она павой: «не надо, не надо, дорогой вы мне Егорович и без этого. А то я тоже захочу».

Шалопайка!

Пыжит перья, знаю, что хочет трёпки серьёзной, с любовной страстию, а не подаяния старших.

А я был готов, взмок, прилип к её заднице в обрезанных джинсах, и жмусь; а ножки стройные, белые, гладкие без единой волосинки. Животик плоский, но мяконький, и женственный.

Теперь же, тогда, то есть, – а я не насильник и не педофил, а лодырь, с моралью и аморалью: борются они – пришлось взять себя в руки, и отбросить задатки Казановы в сторону.

Я будто бы очнулся тогдесь, зевнул для пардонуа, небесным странником: будто не виноват я.

А будто бы автоматически во сне полез: волочебником апостольским. А за это грех списывается.

Встал, засунул разочарование кой–куда.

Христос воскресе.

Яйца побиты–а–несъедены.

Оправил членство, шокорлапки сомкнул, и охолонул холодной водицей. Зашипело аж.

И, пока не истёрлося в памяти, полез в комп: записывать ощущения…

Так Варвара Тимофеевна – конченая замужняя мать таёжных про–бля–душек – и маленькая хитрушка, мечтательница, а также путешественница автостопом двадцатилетняя Маська–Фаби оказались одновременно со мной и с Бимом: в Парижике.

11. Флэшфорвард

Флэшфорвард. Цвет теперь синий: для различения дат.

– За что же ты себя наказываешь мазохизмом? – спрашивала меня Варвара Тимофеевна уже через пару веков, когда я сильно повзрослел, Сасси упомянул, Марию алле Малве не забыл, Жюстинок и Дусек поимел, пантеон писателей открыл, Рим и Маркиздесада объединил и в Сасси поселил.

Но ни черта не изменился: ни стилем, ни поведением, святой язычник! – трахать их всех надо…

Вот так думают современные женщины – какой щас век, какой щас век?

– Какая те разница! – оглядываясь на оперативно, да бестолку, прожитые годы. А что ж тогда сами… в нужное время, в тот самый час… Где вы были?

Перед кем сгибали круп, кобылки вы этакие?

Мозги у вас гдесь?

В каком месте тела отсутствовали следы соития?

12. Травяная машина

И оказывается: всё, что мы видели и пощупали реально в Париже, не так всё было и далеко.

Зря Ксанька пожадил на своём авто ездить. На машине мы увидели бы ещё больше – и фараонов, и лувров.

…Успел сфотать Травяную машину в тот момент, когда она тронулась.

Фотка потому смазалась: был некоторый туманчик, а, может, и дождь накрапывал, рождаясь из парижского отсека космической млечности, в которой рождающий луч…

И часть трусов – что висела на улице – опять мокрая.

Высматривал Ксанькину Реношку, но её отсюда не видно: липы мешают.

Может и не липы. Не достать до лип. До веток их. Хорошо бы сушились трусы на липах.

Ну, а что ещё может расти в центре Парижа? Клёны?

Может и не клёны. Не достать до клёнов. До веток их. Хорошо бы сушились трусы на клёнах.

Карагачи?

Может и не карагачи. Не достать до карагачей. До веток их. Хорошо бы сушились трусы на карагачах.

– Фу, как не оригинально. На карагачах можно и в Угадайке подсушить. Выполз на Варочную штрассе, во дворик к Рабочему – и суши себе.

Может, тополя тогда? пирамидальной ориентации типо?

Может и тополя. Но не достать до тополей. До веток их. Хорошо бы сушились трусы на… блЪ! Клейкие тополя. Пирамидальные они – не достать из окна. Не буду их.

Дак, не субтропики, вроде, для пирамидальных, хоть и могли бы. И не Алма–Аты.

И не Бухара ты.

А Парижтвоюмать!

***

Машина в квартале отсюда: стоит в неположенном месте: на наш общий страх и риск.

Можете сидеть в библиотечной уборной, с моей книгой, как и сидели до того, если не верите, но Ксаня – а он сам рассказывал утром – всю ночь ворочался, метался.

Черти французские воду лили.

Радостно: проспал заутреню.

А среда светлая, а он язычник, не басурман, не католик!

Бима испинал, разворошил бельё, не спал и страдал: штрафы тут о–ё–ё!

Кусаются штрафы больнее бешеной американской собаки из вестерна – койота, поганей энцефалитного клеща.

Соглашусь с Ксан Иванычем: вакцины от штрафов нету.

Гм! Это что–то!

Двести или пятьсот евро.

Уточним, когда к машине подойдём.

Там на стекле должно Ксанькино кино «Страшный парижский сон» висеть.

С озвученной в реальности ценой вопроса.

Выглядит Ксанин киносон (сколько вам лет, милая читательница? вы тоже за рулём?) как такой бумажный, самоклеющийся стикер – приве–е–э–ут от гаишников. Пока «е» тянули, стала она «эй». С восклицательными знаками и номером счёта в банке.

Туда люди, кривя морды, перечисляют положенное. Если они не согласны, конечно, на арбитраж и разборки.

А ещё дороже выйдет!

– Нет, дамочка! У вас те же симптомы относительно стояков, – а мы говорим так: – чего с французскими гаишниками бодаться, если факт налицо?

– Вы – мэр города Угадая, что ли, Старого Оскола, Новогришковца? – спросят они.

Мы: «То–сё, а толком ничего».

Священный русский запрет на исполнение правил придуман не для всех русских, а только для избранных.

– Дак ни пошли бы вы и ты тогда в жопу! Ты русский депутат Европарламента? А не грек, не сербская обезьянка? Так пошёл в пим!

И мы послушно идём, куда командировали и что посулили, потому что мы не смелые Жириновские соколята, а обыкновенные петушки.

Общиплого мужского рода. И такого же столовского возраста.

В кастрюлях. И в залах. Там ещё мухи роем. Напоминающие вечно укомаренный, умошечный, умушенный Томск, с Ушайкой–дрянь–рекою.

Или к пустому месту подойдём.

Там была служебная стоянка: для своих, для почты, для жандармерии, для пожарников, для ГАИ ихнего.

Всё прописано прямо на асфальте.

Заберут, как пить дать, наш автомобиль!

Готовы были ко всему, а гараж искать лень. Мальчики устали.

А ещё пуще того жальче тратить по сорок или восемьдесят евро в сутки – какая разница в цене вопроса.

– Заплати бабки и спи спокойно, – рассуждал Бим, отряхнувшись с Варвары Тимофеевны и опять выставив на обозрение условно живенькие кокушки. И свой мерзкий ***.

Вместо трёх звёздочек тут известный овощ.

– Бабки – это бабки, – сказал он, – что их жалеть? Специально копили, чтобы тратить.

– Бим, а баба–то где твоя? То есть наша, теперешняя… вместе потёхались… Тимофеевна она, или, может, Маська. Или Фабька?

Нет, Фаби я ещё не мог упомянуть: повторяю: мы ещё не познакомились в тот момент с Фаби.

Я познакомился с ней только через несколько часов, когда мы вонзили естества свои в Париж: глубоко и непонарошку.

Конспиративная левитация, или дежавю, значит.

– Моя? – Бим поозирался, – баба моя в Греции, я же говорил, гречанка она временно. Но не Маська. Масяня – это такой комикс. Почему она и твоей вдруг стала? Тимофеевна она, да. А почто, я разве тебе отчество говорил? Называл? По пьянке что ли? Это надо разобраться…

Тут Бим с какой–то стати затеял с закрытыми глазами стыковать указательные пальцы.

– Не сходятся пальчики, ой не сходятся… Таинствуешь чего–то ты, Кирюха. Тупишь.

Точно, туплю. Приснилась мне Варька Тимофеевна ночью, а сейчас уже утро. Ушла женщина как кипяток в мороженое. И растворилась нежная недотрога Маська.

А я в итоге не выспался под окном парыжским.

***

А облака ихние точь в точь, как наши родные российские облака.

А их присутствие почему–то не помогало мне так же спокойно, по–русски, дрыхнуть.

А я не спал, а думал. Про облака. Об облаках. Про их квадратность, и чем их тушевать на картине, чтобы и абстрактность присутствовала, и чтоб на небесные кирпичи из ваты, походили.

Смаковал. И расстраивался об их внешнем сходстве – французских и наших, при принципиальной разнице как снотворных: ainsi, realisy sedans les differents etats.

Короче, Ксанька ездить по Парижу на своём классическом авто с чемоданом наверху категорически не собирался.

Ибо он считал, что в Париже, особенно в главном округе…

Тут я не оговорился: Париж в большом Париже – на самом деле это только центральный район, а остальное, хоть и в черте, уже не Париж, а периферия.

Тьфу, мутота какая–то!

Короче, Ксаньке – оказывается – и в большом, и в малом Париже, НЕГДЕ припарковаться, и бросить якорь: даже на пять минут.

Так он решил заранее, даже не пытаясь проверить экспериментальным путём.

Что на практике так и вышло: как бы не хотелось нам с Бимом обратного.

– Эвакуаторы–то ихние по ночам колобродютЪ, – воодушевлённо, но с растяжкой предложения и со старооскольским акцентом в последнем слове намекнул Бим, – это вам не в Угадае моторы где попало ставить.

***

И опять запахло кринолинами. Я задрал голову в потолок, потом встряхнул ею.

Бим тоже, – что там, мол, на потолке углядел? Розеток нету.

Муху Альфонса?

Альфонсиху – бабу его?

Мухи как и принцессы могут кверх ногами.

Бим не англичанка, и муха не англичанка, и муж её мух.

А вместе и по раздельности – натуральные позёры. Только и могут, что дребезжать крыльями, кистями типа колонОк, и кистями рук, руки… когда хочется, а некого.

– Видение у меня было, – сказал Бим.

– Меньше надо пить. Хочешь, опохмелю? Или дряни курнул?

– Нет, не курил я, это Малёхина юрисдикция.

Бим прав. Он часто прав. Это я лев. Зверь в засаде. А он прав, и весь на виду.

Гараж–стоянка – это ещё хуже, потому что где её и как его–её искать непонятно: языковый барьер!

– А «Вокзай–то ду ю Норд» – рядом, – сказал Бим, поёжившись и стукнув щелбаном по головке своего малыша – лежать! не высовываться! – стоянки там всяко должны быть. С охолустий много народу наезжает, а встречающие их же должны где–то ждать. А они же не могут без автомобилей встречать: их же родственники за бедных посчитают.

Я согласился. А Ксан Иваныч – нет.

– Дорого, – сказал с порога вошедший Ксан Иваныч, и мгновенно проникнувшись сутью беседы.

***

Нет! Не так было.

Было это раньше.

Жик, жик, жик – прокрутка назал.

– Дорого! – без обиняков заявил Ксан Иваныч, без всякого проникновения в суть беседы. Ибо это было сразу по заезду в гостиницу, – машинку попробуем оставить на одну ночь на улице. Может нас флажки спасут. Там же российский есть? Есть. И номер российский. Испугаются. Зачем им с Россией отношения портить? Да же, Малёха?

Малёха возник из ниоткуда, как из под плинтуса доллар. В нью–орлеанское наводнение.

Он как бы играючи, поочерёдно приподымал и опущал плечики. Не знает он, типо.

– Папа, дай сто евриков!

Накачанный мальчик. Природой папы и мамы, а сам к гантелькам ни–ни.

13. Голодный мальчик

Утро следующего дня.

Великовозрастный сынишка Ксан Иваныча по тепличному имени Малёха проснулся позже всех, тут же засобирался куда–то.

Помельтешил с ноутбуком на глазах у взрослых: продемонстрировав волонтёрскую важность.

Зевнул для порядка, и ушёл в Париж: пополнять запасы травы.

– Папа, дай денег, – шепнул он предварительно, – у меня уже кончились.

– Как же так, сына, я же вчера тебе давал сто пятьдесят евро?

Ого, моему бы сыну выдавали хотя бы полста евро в день!

Ксаниному сыну похеру. Его желание – закон для папы. Мама велела папе ублажать сына, иначе бы и не пустила: путешествие–то – взрослое, у каждого по члену, мало ли кого куда потянет.

Чтобы меньше всех этих тяг на сторону было, на' те, дорогой мой муженёк, пригрузок на ногу твою беглую.

Пригрузок на цепочке.

Пригрузок драгоценный: с такой гирькой далеко не убежишь.

А в итоге: чем больше желаний у сыночки, тем целее семейный союз.

Я это понимаю, и потому с интересом наблюдаю следственные коллизии.

Бим смотрит точно так же. Но, в отличие от меня – не обременённого излишне близкими дружбами и оттого терпеливого – бухтит вслух.

Вчера вот, например, Его Наивеликое Высочество Малюхонтий Ксаныч посетили Диснейленд.

Вышло так: заметило Его Высочество рекламный сюжет поперёк дороги, обалдело.

Вспомнило оно тяжёлое историческое детство и натянуло его, как в Мемориале, на себя: там картофельные кожурки, само собой. На обед и на ужин по три колоска, за которые полагался расстрел.

Поэтому чудо наше, уморенное несправедливостью, а как же: родился в СССР, а не в Америке, не на Мальдивах, соответственно Сталин там, Гулаг рядом, убитый на войне дедушка, изнасилованная бандерами, потом чекистами, бабушка.

И пыр.

Чудо подскочило на сиденье и заорало в окошко: «Папа, я хочу в этот восхитительный французский Диснейленд!»

Что оставалось делать папе?

Наш папа не ватиканский, не злой и не жадный, а наоборот. Он, разумеется, пошёл сынишке навстречу.

Команда молча слушала решение старшего: попробовала бы не согласиться!

Бимовское бухтенье в подносовую тряпочку тут умолчим.

***

Чтобы доставить великаго прынца туда, вся гурьба, поломав путевой график и наплюя в дефицит времени, сдёрнулась с трассы, доехала по навигатору – куда приспичило прынцу – и высадила прынца прямо у кассы.

– Знаешь по–английски несколько слов?

– Знаю.

– Ну и нормалёк, не пропадёшь. Вон в ту дырку суй деньги. Генплан… вон он на картинке. Изучи и вперёд. Носовой платочек есть?

Нафига сыночке носовой платок: бабло вперёд давай!

Заволновался Ксан Иваныч, сердечко трепещет: как же, сына одного в парке – в парке, пусть и детском, тем более, детском, чужой страны (!!!) ё пэ рэ сэ тэ оставил.

После этого дерьма мы поехали дальше – устраиваться на ночлег.

Ближе к вечеру папа забеспокоился, отвлёкся от всех своих оргдел, подсел на телефон и созвонился с Малёхой.

Трудный возраст у папы. У Малёхи же – ловкий.

– Ехать надо, – сказал нам отец в результате, – Малёха уже всё посмотрел, говорит, что его уже можно забрать. Голодный, наверное, мальчик.

– Ага, и устал бедный. Вагоны с рогами изобилия разгружал, туды–сюды таскал, аж в штаны наделал от усердия. – Это подумал я. Так как Малёхины литературно обделанные трусы висели рядом с моими – чисто постиранными. На тополе, нет на карагаче, нет на подоконной решёточке. И наводили на соответствующие мысли.

– Ну и что? Езжай, – отреагировал Бим.

– Я один не поеду, – сказал папа, – кто будет за навигатором следить? Я не могу одновременно рулить и в навигатор смотреть.

Я молчу.

А он: «Кирюша, друг, выручай, – и наклонил виновато голову».

Первый раз в жизни я услышал ласкательное наклонение своего имени и приготовился таять от нежности.

Это всё означало, что он понимает, что виноват, тем не менее взывает к всемирному SOSу и дружбе.

Разбаловался чересчур папа. Привык, что за навигатором всегда кто–то есть.

А этот «кто–то» – это я.

Так и прицепил он к дурацкой поездке меня – я не был в ответе за сыночку – папы достаточно. Но я был главным по джипиэсу. И, следовательно, главным по любым передвижениям. С целью сохранения автомобиля.

Папа, понимаешь ли, читательница (как тебя, милая, зовут? вышли фотку), потрафляет разным сыночкам: в ущерб обществу.

А общество в ответ должно потрафлять папе: в его сознательном пренебрежении к нам. И в противовес к сыночке.

Сыночка на одной чашке весов, остальное общество на другой. Но стрелка показывает «ноль»: всё нормально, господа, чашки уравнены, всё по–честному.