Полная версия

Жизнестойкость арктических городов: теория, комплексный анализ и примеры трансформации. Коллективная монография

Доля арктических городов России среди университетских/вузовских центров существенно меньше. Включение в эту категорию Норильска довольно условно и связано в большей степени с накопленным в советские годы объемом научных работ и сохранением местного вуза, чем с наработкой специализированного арктического знания. Ключевых многофункциональных центров в России всего 4 из 16: на фоне мировой Арктики Россия явно отстает с точки зрения развития базы арктической экономики знания.

Очевидно, что удаленные, но мощные города при месторождениях в настоящее время неоправданно неразвиты в качестве городских баз окружающей территории (административных, информационных, научно-образовательных центров). В перспективе, по мере снижения роли ресурсных отраслей, именно классические городские функции предоставления услуг для окружающей территории могли бы стать основой их диверсификации и сохранения (при сокращении общей численности их населения). Таким образом, основа жизнестойкости удаленных промышленных центров в длительной перспективе – переориентация экономики в сторону окружающей территории, развитие местно востребованных услуг, в первую очередь, научных, образовательных.

Перспективность развития арктических многофункциональных городов может быть объяснена и теоретически. В силу экстраординарности почти каждого арктического города, контрасты между ними и окружающей территорией в Арктике радикально острее, чем в более плотно населенных регионах. Городам противопоставляется местность с крайне разреженной сетью сельских поселений. Зачастую можно говорить об очень специфической территории мобильности, где вместо стационарных сельских населенных пунктов распространены мобильные формы расселения и хозяйствования: виды кочевого традиционного хозяйства коренных народов, вахтовые поселки ресурсных корпораций и промышленные объекты, обслуживаемые в удаленном режиме. Малолюдные стационарные поселки встречаются здесь существенно реже, чем в более плотно освоенных районах.

В этой контрастной среде значительно ощущается широко эффект возрастающей отдачи (Krugman, 1991; Пилясов, 2011b). Даже небольшой по размерам город в Арктике уже самим фактом своего существования получает мощное преимущество освоенности (наличие ресурсов отопления, хоть какой-то периодической транспортной, информационной связи с внешним миром и др.). Здесь в большей степени концентрируются городские функции, чем в аналогичном по численности населенном пункте средней полосы. Такие города вбирают часть функций, которые в «неарктических» условиях были бы рассредоточены в пространстве (в частности, интенсивное сельскохозяйственное производство, функции обслуживания населения и производства, социальные и административные функции и др.).

Таким образом, интерес к арктической урбанизации оправдан не только возрастающей ролью городов в мировом хозяйстве и осознанием этой роли, но и возможностью выхода на фундаментальные закономерности городского развития, которые в силу экстремальности условий Арктики проявляются здесь ярче и контрастнее.

Анализируя города Российской Арктики в мировом контексте, можно сделать следующие выводы:

1. Большинство городов как российской, так и зарубежной Арктики – административные, портовые, сервисные, или университетские центры, для части городов важны стратегические функции.

2. Российская практика показывает уникальные примеры развития относительно крупных, стотысячных промышленных городов в высоких широтах. Однако исходя из наблюдаемых тенденций можно ожидать некоторого выравнивания функций арктических городов в нашей стране и за рубежом. В перспективе можно ожидать роста преимущественно административных центров активно развивающихся регионов, возможно расширение научных функций, тогда как численность узкоспециализированных ресурсных городов будет, по-видимому, уменьшаться.

3. Для смягчения рисков, связанных с монопрофильной структурой экономики наиболее крупных ресурсных городов Российской Арктики, не обладающих статусом региональных столиц, целесообразно расширение их функций за счет развития обслуживающих отраслей, расширения их научно-исследовательской базы и т. д.

1.3. Типология населенных пунктов Российской Арктики

1.3.1. В отсутствие статистики: косвенные индикаторы функциональной роли арктического населенного пункта

Попытка учесть при разработке типологии все населенные пункты российской Арктики с людностью свыше 500 человек оборачивается очевидной невозможностью использования данных официальной статистики. Действительно, более-менее полная статистика существует лишь по нескольким десяткам городских населенных пунктов в Арктике (выборка может варьировать от 21 до 29 в зависимости от показателей, требований к временно́му ряду и используемых допущен9). В большинстве исследований даже такая ограниченная выборка позволяет сделать релевантные выводы об особенностях арктической урбанизации – ведь на этот ограниченный список городов приходится свыше 80% городского населения АЗ РФ. Но она не позволяет достичь цели данной работы – разработать максимально полную типологию арктических населенных пунктов.

В нашу итоговую выборку включен 231 населенный пункт в границах Арктической зоны. Как неоднократно отмечалось ранее, единственный значимый критерий для включения в анализ – численность населения свыше 500 чел. на последнюю известную дату (по некоторым населенным пунктам данные удалось найти лишь на дату переписи 2010 г.). Суммарная оценочная людность превышает 2,3 млн чел. Учитывая масштабность выборки, мы можем предположить, что данное исследование впервые учитывает практически все10 значимые населенные пункты в границах АЗ РФ11 вне зависимости от их статуса. В выборку попали и города, и поселки городского типа, и поселки, и даже отдельные села. Неучет формального статуса был сознательным: в научных и экспертных кругах все чаще возникают дискуссии о необходимости его пересмотра по единым критериям. В частности, даже в нашей выборке численность населения отдельных крупных сел выше, чем у некоторых поселков городского типа, равно как и разнообразие представленных функций, и административный статус. Также прослеживается и явная региональная специфика. Те же села в большом количестве представлены в Архангельской области, тогда как в соседнем НАО схожие по людности населенные пункты имеют статус поселков. Единственное, что не было учтено в ходе работы – вахтовые поселки. К сожалению, на текущий момент достоверно определить численность вахтовиков невозможно даже по косвенным индикаторам.

При невозможности использования официальных статданных ключевым вопросом на подготовительном этапе работы становится подбор релевантных косвенных индикаторов. Во-первых, они должны отвечать цели разрабатываемой типологии – в нашем случае характеризовать функциональную роль населенных пунктов в системе расселения. Во-вторых, эти индикаторы должны быть в достаточной мере универсальными, иными словами, подразумевать возможность расчета для любого населенного пункта. В-третьих, они должны опираться на доступные и релевантные (на определенном масштабном уровне!) наборы данных.

Развивая идеи, положенные в основу предыдущего исследования, полученные по его итогам результаты и обозначенные ограничения, был составлен список косвенных индикаторов. Отбор индикаторов производился на основании метода экспертной оценки с опорой на обширный пласт исследований в данной области. В финальный список попали следующие показатели, сгруппированные по тематическим блокам:

1. Характеристика места населенного пункта в системе расселения – с акцентом на характеристику населенного пункта как центра оказания неспецифических «крупногородских» услуг для населения окружающих территорий.

Список индикаторов:

а. Административный статус с выделением региональных и районных центров;

b. Суммарная людность меньших по численности населения населенных пунктов в радиусе 150 км;

c. Превышение людности искомого населенного пункта относительно наиболее крупного в радиусе 150 км;

d. Оценка транспортной обеспеченности различными типами транспортной инфраструктуры (автодорожной, железнодорожной, воздушного и водного транспорта)12;

e. Наличие театров и кинотеатров;

f. Наличие музеев различного статуса (федеральных, региональных, муниципальных.

2. Развитие добывающей промышленности на базе города. Как показывают предыдущие исследования, в российских реалиях функция населенного пункта как базы ресурсного освоения зачастую выступает основной. Учитывая долгосрочные риски жизнестойкости, обусловленные узкой специализацией, нам необходимо было подобрать индикаторы, которые бы с большой долей вероятности «маркировали» ресурсную направленность местной экономики. При этом нас интересовало не только текущее состояние, но и потенциальное приращение подобных функций в будущем (например, начало разработки новых крупных месторождений в непосредственной близости от населенного пункта). Исходя из этих соображений, мы выбрали показатели географической близости к местам добычи. Кажущаяся задублированность показателей (учет относительных и абсолютных метрик) обусловлена особенностями добывающей промышленности: лицензионные участки углеводородных ресурсов (УВС) могут отличаться значительными размерами (поэтому в местах добычи УВС «сыграют» именно относительные метрики), тогда как участки по добыче твердых полезных ископаемых (ТПИ) обычно небольшие по размерам (места их концентрации обнаружатся через абсолютные метрики).

Список индикаторов:

a. Доля территории в радиусе 150 км, находящейся в границах лицензионных участков13 (ЛУ) углеводородных ресурсов и твердых полезных ископаемых;

b. Доля территории в радиусе 150 км, находящейся в границах перспективных лицензионных участков углеводородных ресурсов и твердых полезных ископаемых (с лицензией на проведение поисковых работ);

c. Число лицензионных участков различных типов в радиусе 150 км.

3. Комплексная характеристика природно-климатических факторов – как барьеры развития обрабатывающей промышленности в частности, и социально-экономического развития в целом.

Список индикаторов:

a. Индекс дискомфортности окружающей среды (Золотокрылин и др., 2012).

4. Потенциал инновационного развития. Иными словами, потенциал генерации необходимых для социально-экономического развития Арктики специфических знаний и технологий, который – при благоприятном стечении обстоятельств – может стать фактически «экспортным» продуктом. С учетом ограничений данных единственным устойчивым индикатором становится наличие организаций фундаментальной науки и высшего образования на базе вузов.

Список индикаторов:

a. Наличие высших учебных заведений либо их филиалов.

Предлагаемая методика состоит из 3 этапов.

На первом этапе, помимо составления списка индикаторов, были собраны все необходимые пространственные данные для их расчета и определена локализация изучаемых населенных пунктов (путем геокодирования исходных табличных данных). Отдельные показатели были исключены и не попали в финальный список по причине отсутствия релевантных открытых данных – в частности не учтены объекты торговли и сферы обслуживания населения. Использованные данные были получены из открытых источников, в числе основных: Open Street Map (© участники OSM), Росгеолфонда, портала АОПА-Россия, Федерального агентства морского и речного транспорта, Росстата (в части населения искомых населенных пунктов), порталов соответствующих муниципальных образований и региональных департаментов.

На втором этапе для каждого из населенных пунктов были рассчитаны все искомые индикаторы. Использовался стандартный инструментарий геоинформационных систем: инструменты наложения, анализа близости, расчета геометрических характеристик и др.

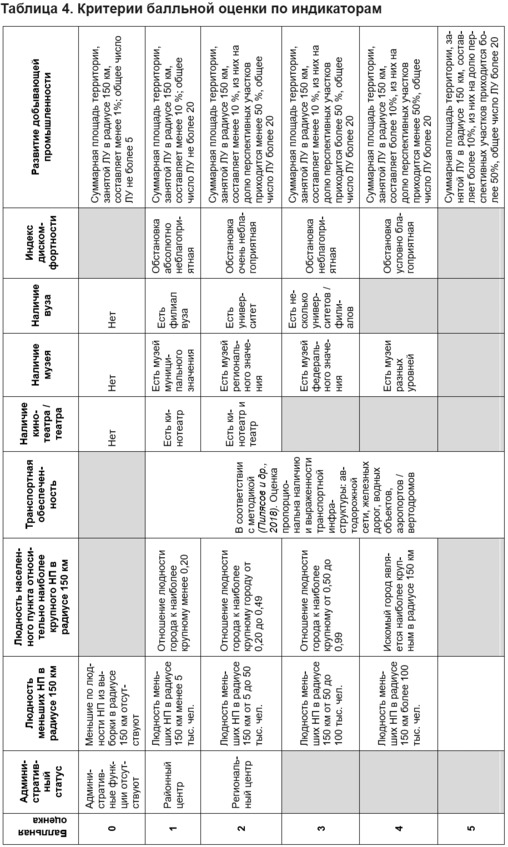

Далее значения индикаторов были переведены в формат балльных оценок, в которых бо́льшее число баллов означало бо́льшую проявленность соответствующего признака. Максимальное значение балльной оценки определялось экспертно (от 0 до 5 баллов). Перевод всех показателей в формат балльной оценки позволил сопоставить между собой, к примеру, транспортную обеспеченность и административный статус14.

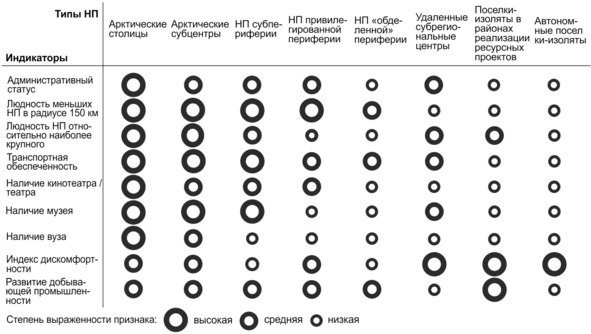

Рис. 2. Степень выраженности признаков по выделенным типам

В табл. 4 приведены критерии присвоения конкретной балльной оценки по каждому из индикаторов. При этом индикаторы второго тематического блока – уровня развития добывающей промышленности на базе города – были интегрированы в единую балльную оценку (все пограничные значения по «вложенным» показателям определены эмпирическим путем). Максимальную оценку по итоговому индикатору получили населенные пункты, расположенные вблизи территориальных концентраций лицензионных участков с активными лицензиями на поиск полезных ископаемых. Подобные участки могут считаться некоторым аналогом «градообразующего предприятия» и выступать вероятной гарантией стабильности и поступательного развития ближайших арктических поселков в среднесрочной перспективе. Напротив, поселки, лишенные «поисковых» участков, находятся в зоне риска в связи с постепенным исчерпанием большинства месторождений (прежде всего, углеводородных).

Примечание. НП – населенный пункт, ЛУ – лицензированный участок; серым цветом закрашены не использующиеся в шкале значения баллов

Третий, финальный, этап методики направлен на разработку итоговой типологии арктических населенных пунктов. При ее составлении использовался метод кластерного анализа с последующей экспертной верификацией результатов. Кластерный анализ был реализован с помощью функционала геоинформационных систем. Учитывая разную размерность балльных оценок, все индикаторы были предварительно нормированы.

1.3.2. Типы населенных пунктов Российской Арктики

По итогам проведенного анализа было выделено восемь типов населенных пунктов, различающихся по транспортно-географическому положению и уровню развития культурной сферы (как маркеру роли «центрального места»), связи с разработкой полезных ископаемых, наличием инфраструктуры «экономики знания» (см. рис. 1, 2). Карта «Типология арктических населенных пунктов» размещена на сайте: Устойчивость Арктических Городов – Группы городов (resilient-arctic-urban. space).

1. Ключевые города – «столицы Арктики»

В число ключевых городов – настоящего «командного состава»15 Российской Арктики – с большим отрывом вышли три города: из них ожидаемо Мурманск и Архангельск, а также Норильск. Норильск попадает в число городов-лидеров вопреки изолированному транспортному положению, а возможно, и благодаря нему: здесь возникает эффект увеличения относительной значимости города по мере удаления от основной сети городских центров. Расположенный на значительном расстоянии от любого крупного города Норильск оказывается буквально «форпостом цивилизации», несмотря на относительно скромную численность (в условном Подмосковье это был бы типовой промышленный пригород, жители которого получали бы уникальные виды услуг в соседнем крупном городе). Кроме того, сказываются экстремальные природные условия: само существование города на Таймыре требует постоянной научной поддержки, во всяком случае, в сфере мониторинга вечной мерзлоты и устойчивости зданий и сооружений. Не случайно в Норильске пережил экономические кризисы 1990-х собственный вуз с сильной научной школой в сфере строительства. А вот Апатиты, ранее относимые в категории многофункциональных центров благодаря мощному научному потенциалу Кольского научного центра РАН, при применении более комплексного подхода не попали в категорию городов «первого ряда»: в «зоне влияния» Мурманска, очевидно, сработали уже классические законы формирования иерархии городов. Апатиты традиционно делили с Мурманском «сферы влияния» по отраслевому признаку: Мурманск сосредотачивал обеспечение Севморпути и, в целом, морской деятельности, рыбодобычи и т. д., Апатиты – обеспечение развития горной промышленности Хибин в сфере научных исследований, строительства и др. Однако с точки зрения комплексного подхода настоящей «столицей Арктики» из кольских городов оказался только Мурманск, выделяющийся сразу в сфере образования, культуры и, главное, по численности населения в своей «зоне влияния».

2. Арктические «субцентры»

Эти города, несмотря на разную численность населения, обладают учреждениями культуры высокого уровня (кинотеатрами, а Воркута еще и театром), филиалами вузов, повышенным уровнем транспортной доступности (в частности, собственным аэропортом межрегиональной авиации). Практически все из них (кроме Анадыря) имеют в непосредственной близости лицензионные участки на разработку полезных ископаемых, а также средние балльные оценки численности населения в «зоне влияния» в 150 км. Города данной группы, с одной стороны, расположены на значительном расстоянии друг от друга, с другой – относительно регулярной сетью покрывают всю территорию АЗ РФ. Исключением выступает лишь большой «разрыв» в восточной части Арктики, где в этом контексте заметно «недоразвитие» Тикси и Певека. Вместе с городами первой группы сеть субцентров составляет буквально городской «каркас освоения» российской Арктики, основные узлы ее системы расселения.

Заметим, значима при этом не столько абсолютная численность населения, сколько выполняемые городские функции, которые, в свою очередь, связаны с численностью населения в зоне влияния города. Так, относительно малонаселенный Анадырь оказывается вполне «полноправным» центром на фоне редконаселенной ЧАО. Попадает в данную группу и Губкинский, расположенный почти в центре ЯНАО на значительном удалении от остальных городских центров (значительную роль здесь сыграли и уникальные местные факторы: в силу особенностей местной институциональной среды (Замятина, Пилясов, 2013) город сумел сохранить филиал вуза, одним из первых в ЯНАО обзавелся кинотеатром и др.) Роль случайных, субъективных факторов в развитии Губкинского безусловна – однако любопытно, что вблизи более крупных городов такого «переразвитого» малого центра не сложилось, так что можно считать Губкинский еще одним примером подтверждения определяющей роли удаленности в повышении уровня востребованного городских услуг.

3. Субпериферия («привилегированные» пригороды)

Категория арктических городов, обладающих всеми преимуществами субцентров (кроме организаций высшего образования), и отличающиеся от них, по сути, только размещением в относительной близости от более крупных городов первых двух категорий. Расстояние до более крупного города может составлять более 100 км – однако в условиях Арктики его можно признать относительно небольшим. Вокруг таких городов, в свою очередь, расселены значимые объемы населения, обеспечивающие дополнительный спрос на местном рынке товаров и услуг. В других условиях эти города могли бы претендовать на роль самостоятельных субцентров, но сейчас они теряются в относительной доступности более крупных городов. В целом этот тип можно считать крепким «средним звеном» российской городской Арктики.

В данную категорию не совсем заслуженно попадает Нарьян-Мар, который незначительно отстает по части индикаторов от населенных пунктов предыдущей категории (меньше население «обслуживаемой» территории, отсутствует вуз или его филиал, чуть хуже транспортная обеспеченность). По своей функциональной роли город скорее должен относиться к «арктическим субцентрам» (и в этом плане он похож на Анадырь. О сходстве этих территорий, см. Пилясов А. Н., Гальцева Н. В., Атаманова Е. А. 2017). Основная причина отнесения Нарьян-Мара в категорию городов субпериферии очевидна: невозможность учета вахтовиков выступает расчетным ограничением, которое пока не представляется возможным преодолеть. Если считать вахтовые городки при месторождениях, то становится ясно, что Нарьян-Мар «обслуживает» более населенную территорию.

4. «Привилегированная»16 периферия

Категорию проще всего охарактеризовать как переходную по большинству показателей – относящиеся к ней населенные пункты занимают промежуточное положение между «центральными» и «периферийными» населенными пунктами. Как и для субпериферии («привилегированные» пригороды) для них характерна относительная близость (в пределах 150 км) к крупному населенному пункту и в целом хорошая транспортная обеспеченность, однако в городах и поселках слабее развита социокультурная сфера и зачастую они расположены дальше/изолированнее от центральных городов. Похожи они и на «обделенную» периферию: часто и те, и эти – монопрофильные города и поселки, но у «привилегированной» периферии набор социокультурных объектов разнообразней, а также фиксируется повышенная людность населения в зоне обслуживания. Часто они обладают статусом центров муниципальных районов или статусом ЗАТО. Часть населенных пунктов этого типа располагается в пределах городских агломераций (Мурмаши, Кола, Кировск), часть – удаленные города и поселки, «не дотягивающие» до статуса полноценных субрегиональных центров (Никель, Онега, Яр-Сале).

5. «Обделенная» (индустриальная) периферия

Данная категория включает поселки (реже – города), расположенные в условиях относительно высокой (для Арктики) транспортной обеспеченности, в зоне с невысокой дискомфортностью проживания с точки зрения природно-климатических факторов. И все же данная категория имеет один из самых высоких рисков деградации и, как показывает практика, ликвидации в случае ухудшения экономической обстановки в регионе в целом.

Часто это поселки, расположенные в непосредственной близости от арктических субцентров (по сути, пригородные поселки, как например, Искателей, Заполярный). Значительную часть данной группы составляют малые города и поселки Мурманской области, Карелии и Архангельской области с хорошей транспортной доступностью. Их объединяет практически полное отсутствием собственной социокультурной инфраструктуры. В условиях нормальной транспортной доступности это означает классическую периферийную зависимость от внешних центров.

Важно, однако, оговориться, что с точки зрения экспертной оценки ряд населенных пунктов отнесен в данную группу условно – в силу специфики используемых индикаторов. Поселок Соловецкий, мощный культурный центр федерального значения, безусловно, следовало бы вынести в отдельную категорию центров сосредоточения культурного и природного наследия (ее можно было бы выделить по наличию зарегистрированных памятников наследия высокого статуса). Поселки Бор и Ворогово на Енисее обладают относительно комфортными (для Арктики) климатическими условиями, и само включение их в АЗ РФ весьма спорно. Однако по своим социально-культурным функциям они должны быть отнесены скорее к категории «поселков-изолятов», чем к «периферии».

6. Удаленные субрегиональные центры17

Это, напротив, категория удаленных от крупных городов населенных пунктов, наделенных статусом центров административных районов. Часто это старинные центры, обладающие культурно-историческим значением, имеющие свои музеи (Жиганск, Мезень, Ловозеро, Туруханск). Их транспортная доступность несколько лучше, чем у наиболее изолированных поселков Арктики (тип 8). Благодаря этому такие города и поселки нередко выполняют простейшие функции «центральных мест» не только для своего, но и для соседних районов (к таким «межрайонным» центрам относится, например, Мезень, являющаяся центром притяжения для населения ряда деревень НАО). В большинстве случаев эти города и поселки расположены вдали от месторождений полезных ископаемых, однако данный признак не является определяющим для их обособления, важнее административный статус и относительная транспортная доступность (например, порт на судоходной реке), которая в условиях удаленности от крупных городских центров сама по себе означает некоторую «привилегированность». Такие населенные пункты можно считать относительно устойчивыми в силу выполнения ими функций обеспечения некоторого «минимума освоенности» для окружающей территории. Не случайно 40% населенных пунктов данной категории основана еще до революции. Устойчивость городов этой группы нередко обусловлена классическим «выгодным географическим положением» (Мезень, Туруханск, Тикси, Певек, Батагай) либо полным отсутствием альтернативных мест оказаний простейших услуг на сотни километров окружающей территории (Депутатский, Билибино, Среднеколымск).

Данная группа населенных пунктов представляет собой практически «чистый» случай центральных мест, развивающихся в малонаселенных районах мира. Эти слабые с точки зрения классических параметров городской экономики местные районные центры, в большинстве своем, являются «вынужденными» центральными местами, поддерживающими минимальный уровень освоенности окружающей территории (как уже говорилось, предоставляя доступ к госуслугам, связи, минимальному набору социально значимых товаров и услуг, обеспечивая национальную безопасность). Потребность в такого рода услугах позволила сохраниться здесь городам и поселкам даже в период сурового кризиса перехода к рыночной экономике. Интересно, что сокращение численности населения некоторых из них (например, Чокурдах) не было таким катастрофичным по сравнению с сокращением численности населения их «производственных» соседей. Это доказывает, что подобные поселки существуют на уровне безусловно необходимого минимума и востребованы самим фактом присутствия государства; примерно в таком же режиме существуют поселки севера Аляски и Канады.