Полная версия

Жизнестойкость арктических городов: теория, комплексный анализ и примеры трансформации. Коллективная монография

При этом, как правило, производство освоенческих услуг сопряжено в арктических городах с выполнением иных функций (как в Норильске), поэтому говорить о наличии в Арктике городов с только «научными» функциями неверно. Однако значение освоенческих услуг сложно переоценить, учет их важен. При этом, вместо выделения по аналогии с внеарктическими городами «наукоградов», следует говорить о разделении городов «с выраженными функциями центра освоенческих услуг» и «без ярко выраженных функций центра освоенческих услуг».

Вторая специфическая особенность арктических городов России – это высокая степень зависимости от сырьевых отраслей экономики. В целом, в мировой Арктике активнее других развиваются сервисные, а не производственные центры (в частности, Анкоридж, Рейкьявик, Тромсё (Замятина, Гончаров, 2020). Парадоксально, но современная городская Арктика – это «Арктика офисов» (Замятина, 2019), а не Арктика добывающей промышленности. Но в России вес городов, связанных с развитием добывающей промышленности, непропорционально велик, что и определяет специфический «рисунок» экономических связей городов Российской Арктики с внешним миром.

На внеарктические рынки арктические города поставляют, в основном, сырье и продукты его первичной переработки (например, металлические концентраты). Таким образом, потенциально «сильная» позиция – выход на мировой рынок – на самом деле проявляется слабостью узкой специализации (в терминах Дж. Джекобс, это города-центры «регионов-поставщиков», временно они могут иметь очень высокий уровень жизни, однако в долгосрочной перспективе экономически неустойчивы).

Перспективы развития «городов при месторождениях» в общем случае ограничены известной циклической закономерностью «взлетов и падений». Мировая Арктика знает немало примеров «городов-призраков», в которые превращались города, связанные с эксплуатацией конкретного вида ресурса. В российской Арктике трагическую депопуляцию после закрытия градообразующих предприятий пережили Игарка, Депутатский, ряд поселков в районе Воркуты и др.

Теоретически существует возможность выхода из «ресурсной ловушки». Аляскинский экономист Ли Хаски описывает ее в своей «гипотезе Джека Лондона» (Huskey, 2017), заключающейся в возможности за время ресурсного бума накопить потенциал экономического развития, который по исчерпании ресурса будет основой развития по траектории уже «нормального», а не фронтирного города (о чем более подробно речь пойдет ниже). Опыт развития, например, Фэрбанкса, который из городка «золотой лихорадки» стал сервисным центром со своим университетом, подтверждает работоспособность предлагаемого механизма.

При этом возникает ряд проблем, связанных с новой специализацией. В первую очередь фронтирные города накапливают градообслуживающие функции (пищевую промышленность, финансовые услуги, торговлю, социально-культурные объекты и т. п.). Город не может интенсивно развиваться, оказывая услуги самому себе. Как минимум, для этого он должен стать «центральным местом» (по классической теории центральных мест Вальтера Кристаллера – современную интерпретацию см.: Fujita, Krugman and Venables, 1999) или выработать новую экспортную специализацию.

Очевидно, что подлинный выход на гипотезу Джека Лондона возможен все же не за счет развития культуры и услуг для собственного потребления или даже населения ближайшей территории, а за счет производства товаров и услуг на более широкий рынок. Развитие же обрабатывающей промышленности в Арктике в значительной степени ограничено суровыми природными условиями, а также их производной – транспортной изоляцией. Высокие издержки на отопление, транспортировку сырья и/или вывоз продукции, на строительство производственных зданий и сооружений, на рабочую силу (с учетом закрепленных в ТК РФ «северных льгот») делают северные и арктические предприятия парадоксальным образом неконкурентоспособными по сравнению с более южными аналогами. Поэтому, как ни странно, природно-климатические особенности городов можно рассматривать как показатель «торможения» развития обрабатывающей промышленности.

Здесь возникает еще один парадокс: редкие случаи развития в Арктике именно обрабатывающей промышленности (кроме переработки местного сырья – металлургии и лесопереработки) рассчитаны на потребление продукции в пределах самой Арктики. Это в полной мере относится к продукции предприятий оборонного машиностроения в Северодвинске, потенциально – к производству плавучих заводов по сжижению природного газа в Белокаменке (Мурманск). Здесь близость к «потребителю» оказывается фактором, перевешивающим издержки на содержание самого производства в Арктической зоне. Однако развитие обрабатывающих производств в Арктике (за пределами переработки местного сырья и пищевой промышленности), по сути, названными примерами и ограничивается, поэтому мы отказались от попыток оценить уровень развития обрабатывающей промышленности в нашем исследовании (оставив «обратный» критерий климатических ограничений).

Третья особенность арктических городов – очень узкий местный рынок сбыта услуг и товарной продукции – один из важнейших барьеров «нормального» экономического развития удаленных, и в частности, арктических городов (например: (Huskey, 2017) и др.). Высокая доля городского населения в Арктической зоне России имеет обратную сторону: крайне незначительная численность сельского населения, вкупе с разреженной сетью населенных пунктов и, зачастую, их транспортной изолированностью друг от друга лишает города обычного «хинтерланда», зоны обслуживания – и тем самым сужает возможности развития городской экономики. На этом фоне арктические города, имеющие пригороды и высокую численность сельского населения в непосредственной близости за счет классического агломерационного эффекта получают преимущество перед прочими. В данном случае следует говорить о потенциале «центральности» арктических городов.

Таким образом, с теоретической точки зрения функциональная типология населенных пунктов Арктики должна учитывать не только классический спектр видов деятельности (транспортно-логистические, различные производственные и административные функции), но и функции баз освоения (понимаемые как функции предоставления освоенческих услуг), а также функции «центральности» (в основном, в социально-культурном смысле). Кроме того, в случае производственной деятельности критично разделение на виды деятельности, связанные с добычей полезных ископаемых, и прочие.

Логичным ходом для изучения функциональной роли городов стал бы анализ структуры занятости. Но возможности столь масштабного изучения всех населенных пунктов Арктической зоны РФ сильно ограничены несовершенством статистического учета, что требует поиска альтернативных подходов. Об этом будет подробнее сказано в следующем разделе.

1.2. Уровень урбанизации регионов Арктики. Типы арктических городов мира

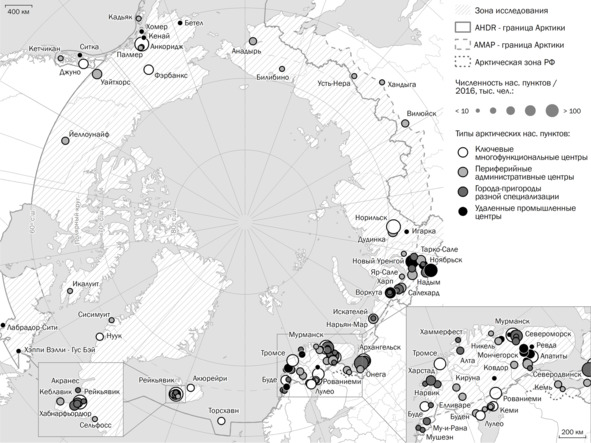

В литературе и законодательстве разных стран встречаются различные варианты определения границ Арктики. Наиболее употребительные из них – границы, определенные рабочей комиссией Арктического совета (AMAP), основанные, в первую очередь, на природных критериях, а также границы Арктики, используемые в выпусках Arctic Human Development Report (AHDR) (AHDR, 2004; Arctic Human, 2015). В России опираются на официально принятые указом Президента РФ границы Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ)2. Все три варианта границ не совпадают и пересекают друг друга. Сопоставление и подбор критериев для определения границы Арктики, очевидно, тема отдельного крупного и междисциплинарного исследования. Для целей настоящей работы был выбран упрощенный, неоднократно апробированный авторами (Zamyatina, Goncharov. 2018a, 2018b) вариант: под Арктикой понимается территория, лежащая к северу от самой южной (в каждой конкретной точке) из наиболее употребительных вариантов границ (AMAP, AHDR, АЗРФ)3, см. рис. 1.

Как известно, критерии выделения города различаются от страны к стране4. В настоящей работе в качестве единого порогового значения для отбора объектов исследования вслед за AHDR (AHDR, 2004) был выбран критерий в 5 тыс. чел. (вне зависимости от официального статуса поселения). Не претендуя на переопределение самого понятия «город», будем считать именно это значение пороговым критерием крупного поселения в условиях Арктики, и именно эту категорию выберем в качестве объекта исследования. При таком подходе в исследование были включены некоторые российские населенные пункты, формально имеющие статус поселков городского (Усть-Нера, Вилюйск, Хандыга, Пурпе, Пангоды и др.) и сельского типа (Яр-Сале, Тазовский). И, наоборот, исключены из рассмотрения некоторые населенные пункты, формально имеющие статус города (например, Верхоянск в России и Доусон в Канаде5), многие небольшие поселки городского типа (например, Диксон с актуальным населением около 500 чел.).

Методические затруднения вызывает и то обстоятельство, что значительная часть статистических данных привязана не к городам как таковым, а к ячейкам статистического наблюдения или муниципального самоуправления, границы которых, как правило, не совпадают с границами городов. Так, например, в Финляндии в качестве низовых ячеек самоуправления выделяются коммуны (фин. kunta, швед. kommun), которые могут включать несколько населенных пунктов, в том числе деревни, подобно городским округам в России. Напротив, в Канаде статистика собирается по т. н. «канадским центрам населения» (Canada’s population centres (POPCTRs), выделяемым по единым для страны критериям (численность более 1 тыс. чел. и некоторые дополнительные критерии). Однако в каждой провинции и территории свои критерии города как единицы самоуправления и определяются традициями. В итоге, в качестве основного объекта исследования были выбраны муниципальные образования РФ и их зарубежные аналоги, детально методика рассмотрена в предыдущих исследованиях авторов (Zamyatina, Goncharov, 2018a, 2018b).

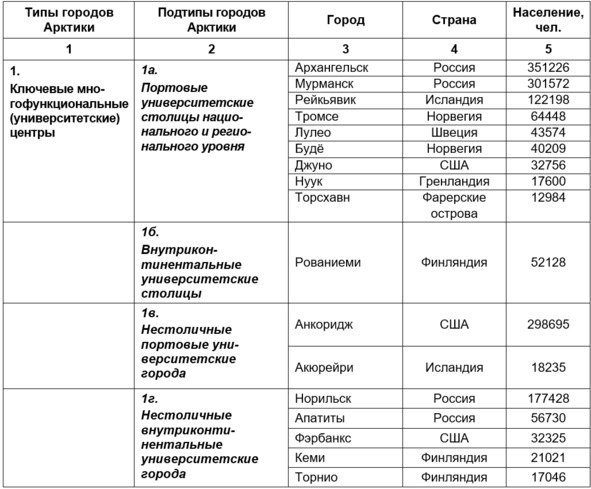

По итогам пересчета городского населения по единым критериям уровень арктической урбанизации оказался в большинстве случаев ниже, чем обычно считается (табл. 1). Расхождение, очевидно, объясняется исключением из анализа городов (в России также поселков городского типа) с населением ниже порогового. В официальной статистике большинства арктических стран существует значительное количество населенных пунктов, формально считающихся городскими, но с точки зрения принятого в данной работе критерия таковыми не являющихся.

Таблица 1. Урбанизация Арктики: результаты пересчета по единым критериям, 2016 г.

Составлено авторами по данным национальных статистических служб и отчетов AHDR.

Объяснимое снижение уровня арктической урбанизации по сравнению с национальными оценками не снимает проблемы ее специфичности как таковой, в первую очередь, применительно к России, являющейся абсолютным лидером по численности городского населения в Арктике.

Как уже говорилось, город в Арктике возникает и функционирует в экстремальных природных и сложных экономических условиях. Поэтому предположим априори, что для существования арктического города необходимо наличие каких-то экстраординарных причин, перевешивающих огромные экономические издержки на его создание и поддержание жизнеспособности. Это могут быть особенные параметры или стратегическое положение конкретной бухты, заставляющие предпочитать именно ее на протяжении сотен километров безлюдного побережья, уникальные по объему запасов месторождения и т. д. Ослабление влияния условий, вызвавших к жизни город, зачастую приводит к его упадку, как это произошло, например, с Игаркой, утратившей роль экспортного порта с прекращением вывоза сибирского леса по Северному морскому пути.

В литературе не раз рассматривались особенности специализации арктических городов – в большинстве случаев речь идет о центрах добычи (и иногда первичной переработки) сырья, при этом нередко акцент делается на монопрофильной специализации арктических городов. В последние годы появились работы о роли административного фактора развития поселений в удаленных районах, в частности, в Арктике (Huskey, Taylor, 2016). Нашей отправной точкой для составления типологии стало сочетание «столицы – монопрофильные сырьевые центры – транспортные узлы», однако, в дальнейшем нами были внесены существенные изменения.

Главный лимитирующий фактор при разработке методики исследования – отсутствие сопоставимой статистики на городском уровне во всех изучаемых странах. В связи с этим мы опирались на кластеризацию выделенных городов по специфическим основаниям – маркирующим функциям, определяющим их роль в системе расселения, которые будут обозначены далее. Нами использовались методы статистического и пространственного анализа.

Очевидно, что большое влияние на развитие городов (и, в том числе, на жизнестойкость) оказывает их положение внутри или вне агломераций. Отдельно стоящие города в полной мере испытывают фактор удаленности. Тогда как целый ряд городов являются пригородами более крупных населенных пунктов с вытекающими положительными (например, для населения и предпринимателей – доступность более широкого спектра услуг в более крупном городе) и отрицательными (конкуренция более крупного города на рынке труда и др.) факторами развития. С учетом редкой сети населенных пунктов в Арктике в целом мы применяем очень условный критерий принадлежности к периферии городской агломерации (и, соответственно, используем расширительную трактовку самой городской агломерации), основанный только на расстоянии. Принадлежность к периферии городской агломерации определялась по признаку наличия более крупного по численности населения города в радиусе 150 км от рассматриваемого. При выборе порогового значения учитывались результаты личного полевого опыта изучения социально-экономических связей примерно двух десятков северных городов (Замятина, Пилясов, 2013).

В условиях Арктики, зачастую бездорожной, транспортные узлы – это, как правило, морские порты, поэтому в качестве второго критерия для типологии было взято наличие порта (население портовых городов в исследуемой совокупности составляет 2,2 млн чел., или две трети от всего городского населения Арктики, выделенного по нашей методике). Самые крупные арктические города – в России (Мурманск, Архангельск) и за рубежом (Анкоридж, Рейкьявик, Тромсё, Будё) – портовые. В целом многие города региона расположены «на входе» в сухопутные районы Арктики с моря. Интересные исключения составляют здесь уже упомянутые Мурманск и Архангельск. Эти города расположены не столько «на входе» в свои регионы (оба региона обладают железно- и автодорожной сетью, обеспечивающей надежную транспортную связь с остальными районами страны), сколько «на выходе». Это базы перевалки морских грузов практически для всех остальных районов российской Арктики (в советское время эти функции были выражены даже ярче в силу более активного использования Северного морского пути для снабжения городов Крайнего Севера).

Очевидно, что существенную часть составляют арктические города при военных базах, но выделение в отдельную категорию городов стратегического назначения в целом по мировой Арктике затруднено. Если в России можно опереться, в первом приближении, на статус ЗАТО, то за рубежом информация не всегда доступна, кроме того, многие стратегические объекты привязаны к «гражданским» городам, например, военные аэродромы близ Тромсё, Анкориджа и др. Поэтому ЗАТО было решено условно считать моноотраслевыми городами со специфической отраслью специализации, не выделяя отдельного типа или подтипа стратегических городов.

Важным новым критерием при составлении типологии стало наличие университета или иного высшего учебного заведения (кроме филиалов). С одной стороны, введение данного критерия обусловлено общей тенденцией усиления роли экономики знания, в том числе и в Арктике (Замятина, Пилясов, 2018), с другой, анализом траекторий развития конкретных городов. Так, например, для Фэрбанкса университет стал «спасательным кругом» экономики уже в начале XX в., после завершения золотой лихорадки. Специализация большинства существующих в Арктике университетов и научно-исследовательских центров ориентирована на выработку специфического знания, связанного с преодолением негативного воздействия природных условий полярных территорий (арктическая медицина, климатология и т. п.) и использования местных ресурсов (геология, науки об океане, полярное сельское хозяйство и т. д.). Поэтому развитие центров выработки специфических арктических знаний и компетенций вполне можно отнести к числу факторов, перевешивающих неблагоприятную среду развития городов, в том числе и после ослабления роли, например, добычи полезных ископаемых (Фэрбанкс).

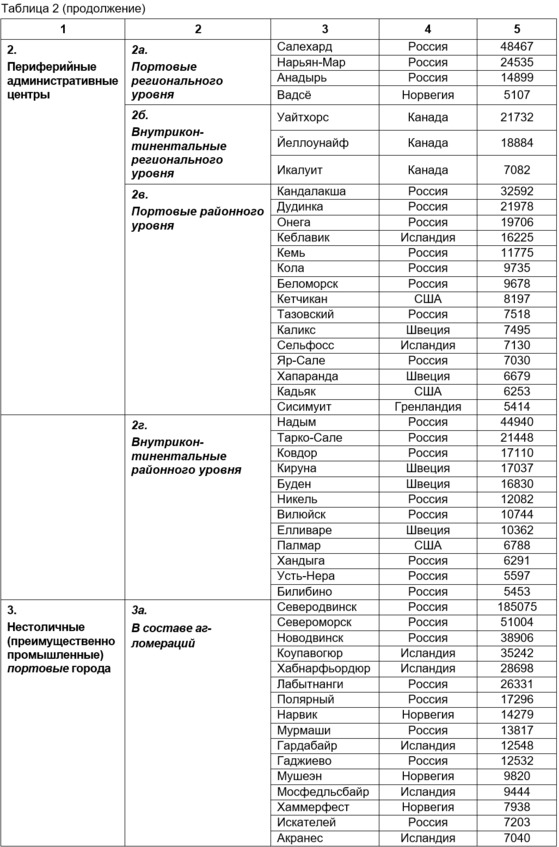

Таким образом, в качестве финальных признаков типологии были выбраны следующие: наличие статуса административного центра, принадлежность к периферии городской агломерации (города-пригороды), наличие вуза6. Параметр прибрежного положения (расстояние до береговой линии) применялся для выделения подтипов.

Города, не соответствующие ни одному из критериев, были методом исключения отнесены к четвертому типу (в котором также выделены приморские и внутриконтинентальные).

Критерий наличия научных и высших учебных учреждений позволил почти однозначно выделить ключевые экономические центры регионального и национального уровня. Преимущественно это наиболее крупные арктические города, за исключением столиц небольших по населению стран (Фарерские острова, де-юре относящиеся к Дании) и регионов (Нунавут). Малая численность населения не отрицает ведущей роли городов (соответственно, Торсхавн и Нуук) в местной экономике.

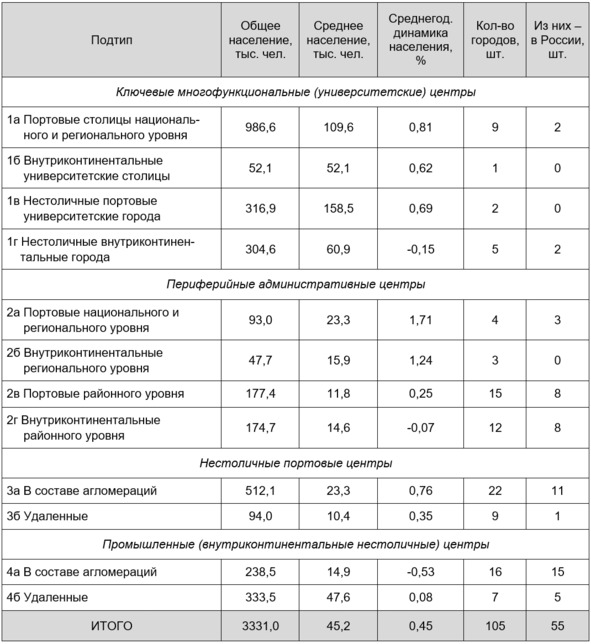

В итоге, были выделены четыре основных типа арктических городов: ключевые многофункциональные центры (по признаку наличия вуза), периферийные административные центры, города-пригороды разной специализации и удаленные промышленные центры с несколькими подтипами каждый (табл. 2).

Таблица 2. Типология городов Арктики

Составлено по данным расчетов авторов

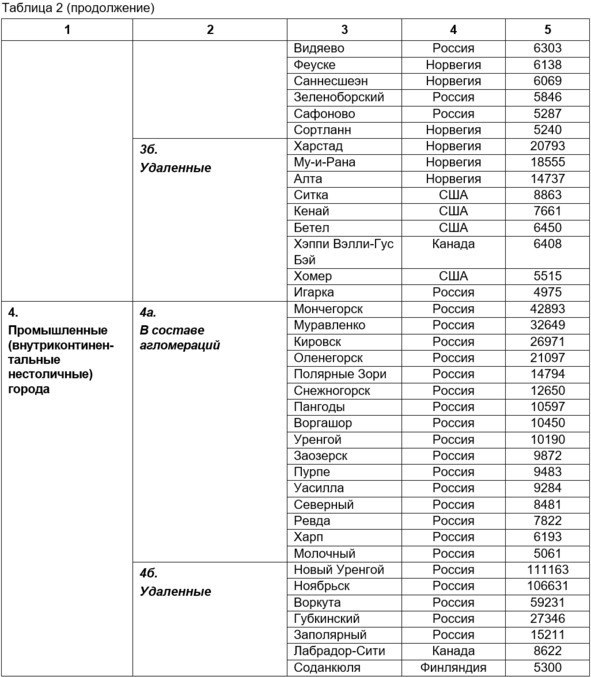

Получившееся распределение арктических городов разных типов по странам неравномерно (табл. 3). Особенно ярко выделяется специфика России по доле удаленных от других городских центров промышленных городов (5 из 7). Это, по сути, монопрофильные города при месторождениях, а также большинство внутриконтинентальных городов-пригородов7. Отметим, что третья категория – внутриконтинентальные города-пригороды более крупных городских центров – оказываются наиболее уязвимыми. Именно здесь отмечается, в среднем, наибольшая отрицательная динамика численности населения. Что характерно, в эту категорию могли попасть и ранее ликвидированные и расселенные поселки – пригороды Воркуты (например, Хальмер-Ю). Динамика численности населения подтипа удаленных внутриконтинентальных городов (города при месторождениях) близка к нулю (рост численности населения ямальских нефтегазодобывающих компенсирует депопуляцию более ранних угле- и горнодобывающих городов)8.

Рис. 1. Типы городов Арктики (Составлено авторами).

Как видим, здесь ярко проявляется бóльшая монопрофильность российской городской Арктики в целом. За рубежом большинство месторождений разрабатывается вахтовым методом, а если при них и возникают города, то численность населения в них не превышает 20 тыс. чел. (Кируна в Швеции) или даже 10 тыс. чел. (Лабрадор-Сити в Канаде), и они не имеют своих городов-спутников (таких как Уренгой, Муравленко и Воргашор). Благополучие этих городов в значительной степени зависит от циклов жизни соответствующих месторождений. Таким образом, два подтипа внутриконтинентальных городов – удаленные крупные города, не имеющие статуса административных столиц и вузов, и их пригороды – можно считать наиболее потенциально проблемными. Для более детального анализа потенциала здесь большое значение имеет наличие железнодорожного и автомобильного сообщения.

Таблица 3. Подтипы арктических городов: основные показатели, 2016 г.

Источник: расчеты авторов по данным официальных статистических служб арктических государств

Очевидная «гипертрофия» российских сырьевых городов по сравнению с зарубежными аналогами может иметь различную природу. С одной стороны, очевидно влияние советских идеологических установок на целенаправленное заселение Крайнего Севера, не соответствующее рыночным реалиям. Смена принципов хозяйствования в условиях Севера, произошедшая в 1990-е годы, привела к радикальному пересмотру подхода к городам как к локальным базам освоения крупных ресурсов: в ресурсных районах практически перестали создаваться новые города. Это хорошо видно на примере освоения нефтегазовых запасов Ненецкого округа, где масштабная добыча началась только в 1990-е годы. Легко предположить, что если бы это произошло десятилетием раньше, то по советским образцам освоения территории здесь возникли бы новые города – например, рядом с ключевыми для округа месторождениями Харьягинское и Варандей. Однако в рыночных условиях вместо новых городов широкое распространение получили вахтовые поселки. Некоторые из них по размеру уже сопоставимы с городами. Так, Сабетта на полуострове Ямал (ЯНАО) насчитывает не менее 22 тыс. занятых (Официальный сайт Президента РФ, 2016), причем в СМИ встречаются оценки, на треть превышающие данную цифру. Впору говорить об особом феномене вахтовых поселков и возникающем вопросе возможностей их отнесения к городам (не по форме, а по сути). Однако это тема для отдельного исследования.

С другой стороны, многие ресурсные города зарубежных стран находятся в относительной близости к другим городским центрам (особенно в Скандинавии), и в условиях возможности получения ряда услуг в соседних городах (прежде всего, образования, медицины и даже отдельных торгово-бытовых) вполне возможно их существование в монопрофильном варианте.

Среди удаленных городов зарубежных стран преобладают портовые, что отражает, в целом, более приморскую среду зарубежной Арктики. Среди них выделяются старинные города – ранние центры колонизации Аляски, в частности, Ситка, первая (российская) столица Аляски, которая в настоящий момент является центром рыболовства и туризма, но при этом не является центром боро (аналог района).

В современной России, напротив, зачастую именно внутриконтинентальные сырьевые города выступают единственным центром освоения (в широком смысле) обширных территорий. Парадоксально, но в 1930—50-е годы (когда транспортная инфраструктура была почти не развита) такие ресурсные города создавались как настоящие форпосты колонизации с полным набором городских функций: здесь проводились научные исследования, были культурные учреждения (например, свой театр в Норильске и Воркуте), спортивная, образовательная, медицинская инфраструктура, сельское хозяйство. Феномен ранних арктических городов СССР – не просто гипертрофия сырьевых городов, прежде всего, это комплексные форпосты освоения. В 1970-е годы в связи с возобладанием ведомственной модели освоения и одновременно с развитием транспорта, облегчившим коммуникацию с городами основной зоны расселения, комплексный характер городов Крайнего Севера стал размываться: Новый Уренгой и Ноябрьск по набору локальных функций (учреждения культуры, образования и др.) парадоксально беднее Норильска и Воркуты.

Преобладание вахтового метода в освоении месторождений в зарубежной Арктике отнюдь не мешает развиваться административным, логистическим и университетским центрам. Многие административные центры, в том числе и в России, несут в числе прочих и промышленные функции. Нередко это старинные поселения, ставшие опорной базой на очередном витке освоения Арктики (например, Надым). Данные убедительно показывают, что в арктических городах с высоким административным статусом наблюдается наиболее устойчивый рост численности населения. Именно в этих городах, равно как и в целом в многофункциональных центрах, активнее развивается арктический туризм, а также некоторые направления промышленного сервиса, например, тестирование техники на предмет устойчивости к арктическим климатическим условиям (Йеллоунайф, Канада).

В данном случае административный статус можно рассматривать как «якорный» актив, обеспечивающий некоторую диверсификацию экономики при отсутствии плотной системы населенных пунктов.