Полная версия

Полоцк – Лiтва – Rzeczpospolita – Беларусь. Это наше, здесь мы беларусы. Книга вторая. Исторический коллаж

Созданные в конце XIV – начале XV века в великокняжеской канцелярии актовые книги явились основой большого исторического архива, известного под названием «Литовская метрика». В состав «метрики» входят разнообразные по форме и содержанию документы, выдававшиеся королями, сеймами и правительственными лицами или же поступавшие к ним от правительств зарубежных стран, от местных служебных и частных лиц. В полном своем виде метрика имела свыше 550 томов и содержала материалы XIV – XVIII вв., причем документы от XIV до начала XVII в. в большинстве написаны на белорусском языке, позднейшие – на польском и латинском (нет ни одного документа, написанного на литовском или близком ему языке).

«Эпохой расцвета деловой письменности на беларуском языке является XVI век. Здесь прежде всего следует указать статуты Великого княжества Литовского трех редакций – 1529, 1566 и 1588 гг., из которых последний был даже напечатан. На беларуском языке в это время писались декреты сеймов и главного литовского трибунала, акты копных, городских, земских и подкоморских судов, акты и приходно-расходные книги городских управ, магистратов и магдебургий, реестры, фундуши и инвентари имений, староств, фольварков и деревень, завещания, частные письма и другие документы» [17].

Чтобы ни говорили лингвисты, Кревская, да и все последующие унии, способствовали «полонизации» Литвы-Беларуси, деформированию старобеларуского языка. «Полонизация» вначале проходила стихийно, ввиду значительных контактов местного, беларуского (литвинского) населения с польским, часто на основе заключающихся браков, особенно в «шляхетской» среде. Старобеларуский язык развивался, обогащался новыми формами, приобретал массу новых слов польского или немецкого происхождения. Почему только лингвисты, особенно русские, так сокрушаются по этому поводу – не вполне понятно. Хорошо образованному «беларусу» польская речь не режет ухо, а к немецким корням язык уже давно приспособился.

Позже этот процесс регулировался целенаправленной государственной политикой, в частности, проведением законов о государственных должностях ВКЛ. Кроме того, польский язык становился в ХVI веке таким же отличием «благородства», «маркером аристократизма», особенно в великокняжеском окружении, каким станет через триста лет в России французский язык в салонах высшего общества. Пушкин сначала выучил французский и даже первые свои стихи писал на этом языке. Толстой целые абзацы своей «Войны» записывал на французском. Что же – они что- либо потеряли из-за этого. Впрочем, таким же образом, через контакты с ВКЛ, а после захвата Россией южнорусских земель, Малороссии, и через неё, в русский язык проникают многочисленные «полонизмы». К концу ХVII века, по свидетельству Лазаря Барановича, в окружении царя Алексея Михайловича, польский язык и польская литература пользуются «большим спросом», что осуждала московская церковь (по этому поводу гневался монах Авраамий) и что вызвало недовольство культурной деятельностью Симеона Полоцкого (1629—1680). А поток «малороссов» в Московию, «украинизация» и «полонизация» старорусского языка вызывал, например, у Сумарокова, неприязнь. Он отмечал «провинциальное произношение у священников» и их «неправильную речь». Однако именно «малоросс» Гоголь способствовал подъему русской литературы на высший уровень, и стал фактически основоположником классической русской прозы, создателем русского художественного стиля. А Достоевский, выходец из беларуских родов (родом из «пинских болот», как он сам писал, село Достоево) приобрел вообще мировую известность, и никто не ставил ему в упрек его «полонизмы» или «беларусизмы», если хотите.

Итак, уже с ХV века непрерывно совершенствуется, необходимый для дальнейшей централизации государства ВКЛ и работы его административных органов, для внутригосударственных контактов, старобеларуский язык, который после «уний» с Польской Короной, вбирая полонизмы, неизбежно, всё более удалялся от основного русла древнего, общеславянского языка.

Было положено начало выделению языка из общей языковой славянской стихии «от Камчатки до Эльбы и от Балтики до Адриатики» – фраза польского филолога Линде (1807).

Старобеларуский язык богател, появились образцы поэзии и прозы, написанные на этом новом языке, исторические и философские построения и размышления, «Лексисы» и «Грамматики», родоначальником которых, по общему признанию, стал «великий литвин-полочанин» Францыск Скарына (1490—1551).

После Скарыны культурную элиту ХVI-го, «золотого века» ВКЛ, пополнили писатели и философы, гуманисты, народные просветители и педагоги, религиозные реформаторы, подвижники из среды литвин-беларусов: Сымон Будны (1530—1593) и Василь Тяпинский (Омельянович) (1540—1604), Лаврентий Зизаний (Тустановский-Куколь) (1570—1633), Николай Гусовский (1470—1533) и Ян Намысловский (1566—1633), Спиридон Соболь (? – 1645) и Соломон Рысинский (1560—1625), Копиевский (1651—1714, Копиевич) и многие другие.

Можно в этот ряд включить и выдающегося ученого-филолога и религиозного деятеля Мелетия Смотрицкого, Архиепископа Полоцкого, Витебского и Мстиславского (1577—1633), родившегося около Ровно (совр. Украина), имя которого связано с Острожской академией, князем Острожским, Острожской типографией, первопечатником Иваном Федоровым (Федоровичем), с его авторством «Грамматики Словенской».

Росла в обществе тяга к знаниям, особенно в городской среде, которая знакомилась с европейскими достижениями, «местчане» («горожане»), а особенно их сыновья, покидали родные места, чтобы приобщиться к мировой культуре. Великие князья, соприкоснувшиеся с Европой, с элитой передовых стран, способствовали этому необратимому процессу, отправляли заграницу своих сыновей и перспективную молодежь ВКЛ.

Грамота Великого князя Казимира 1447 года о праве свободного выезда за границу на учёбу в университеты «для лепшаго счасьця набыцья» («достижения высшего счастья» пер с бел. яз. авт.) позволила десяткам и сотням уроженцев Беларуси (Литвы) получить высшее (по тем меркам) образование в Кракове, Праге, Вене, Падуе и Болонье.

На переломе XV – XVI столетий в Краковском университете училось более 140 студентов-литвинов (беларусов), среди которых появился в 1504 году, прославленный позже, Франтишак Скарына, «литвин из Полоцка» [18].

В это же время зачастили в Вильно и протестантские миссионеры. В правление Сигизмунда I («Старого») и королевы Бона Сфорца, король Польши и Великий князь литовский Сигизмунд II Август стал покровительствовать протестантам.

Расцвету культуры Великого княжества, развитию его столицы Вильны, его культурных центров – Несвижа, Гродно, Слуцка и Полоцка, – «золотому веку» княжества особенно способствовала открытая политика короля Сигизмунда-Августа (1520- 1572) и его позиция в вопросах веры, его особая веротерпимость.

Одним из центров накопления знаний и источником просвещения в Вильно стала «иезуитская коллегия», основателем которой был Валериан Протасевич. На её основе был открыт ПЕРВЫЙ университет Великого княжества.

Хочу воспользоваться для более полной оценки того времени описаниеми столичной жизни Вильны известным историком, археологом и литератором ХIХ века, Адамом Киркором (1818—1886, Adam Honory Kirkor), сохраняя цитаты из его статьи в оригинале:

«Царствование Сигизмунда I и Сигимунда Августа были счастливейшими годами в жизни Вильна. Дипломат XVI столетия барон Герберштейн, проездом из Москвы, где он был посланником императора Сигизмунда у Василия IV Иоанновича, описывая Вильно, говорит, что оно окружено каменною стеною, что в нем два монастыря, много православных церквей, римско-католических костелов и каменных домов.

В 1509 году происходил в Вильне церковный собор, в котором духовенство Московской Руси не принимало участия. Деяния этаго собора имели целию установление для духовенства правил в нравственном отношении.

В 1522 году основано в Вильне первое училище при кафедральном соборе.

В 1530 заведено другое училище при костеле св. Иоанна. В 1519 году заведена славянская типография Яковом Бабичем, в 1533 году Андреем Ленчинским основаны латинская и польская.

Сигизмунд Август, еще при жизни отца приняв в управление Литву (1543), после смерти супруги своей Елисаветы, дочери императора Фердинанда, скончавшейся в 1544 году, вступил тайно в брак с Варварою, дочерью Виленскаго кастеляна Юрия Радзивилла, вдовою после Станислава Гастольда воеводы Трокскаго.

В 1545 г. основан оружейный и пороховой заводы, а в 1547 одним из придворных Сигизмунда, Палецким, основан стеклянный завод. В 1513 и 1530 годах пожары причинили много вреда Вильне; нижний город возобновлен был Сигизмундом, а кафедральный собор князем Иоанном Виленским епископом» [19].

БОНА СФОРЦА дАРАГОНА (1494—1557) Королева-мать

портрет, Кранах мл. XVI ст.)

Бона Сфорца – королева польская и великая княгиня литовская (1518 -1556 г.г.), вторая супруга короля Сигизмунда I «Старого», дочь миланского герцога Джиана Галеаццо Сфорца и Изабеллы Арагонской.

Небольшое отступление. Король Сигизмунд I «Старый» и королева, Бона Сфорца, отчаянно противились браку своего сына, Сигизмунда Августа, а потому только после смерти Сигизмунда I, Сигизмунд-Август торжественно объявил Варвару своею супругою, несмотря на сопротивление со стороны матери Боны Сфорца и польских вельмож. Варвара (Барбара) умерла в Кракове в 1551 году. Её прах Сигизмунд Август перевез в Виьно и торжественно похоронил в кафедральном соборе

(Подробнее о Варваре (Барбаре) Радзивилл и королеве Бона Сфорца можно прочитать в Книге Первой в Гл. «Королевы – матери королей – золотой генофонд Беларуси», стр.80).

Далее у Адама Киркора читаем:

«Знаменитейшее Литовское юношество, как напр. Радзивиллы, Хадкевичи, Сапеги, Кишки, Глебовичи и др. получали образование за границею, там проникались духом вновь образовавшихся учений лютеранскаго, кальвинскаго и др. многие переменяли веру, вступали в брак с протестантками и вовратясь на родину распространяли новыя учения, или, по крайней мере, смотрели благосклонно и не препятствовали другим присоединяться к протестантизму.

Таким образом, новыя учения стали проникать в Литву с самаго начала своего образования».

«Авраам Кульва, Литовец, начал проповедывать лютеранскую веру в Вильне еще в 1539 году и основал здесь училище; но Виленский епископ князь Павел Гольшанский, исходатайствовал у Сигизмунда I повеление, коим Кульва обязан был явиться на суд епископа и покориться его решению. Кульва бежал в Пруссию, но им порожденныя нравы впились уже глубоко. Напрасно в 1541 году издан был декрет, коим всякий принимающий новое учение лишался дворянскаго достоинства; напрасно воспрещено было выписывать учителей из Германии и посылать туда юношей для образования: Литовцы, покровительствуемые Сигизмундом Августом, неслушались стараго короля, а едва умер Сигизмунд I протестантския учения безпрепятственно стали распространяться в Вилье и целой Литве. Сигизмунд Август был человеком образованным и любознательным, имел благородное и теплое сердце; поэтому он оставался верен католической церкви, но не стеснял ни чьей свободы совести, позволял собственным своим проповедникам Ивану Козминчику и Лаврентию Дискордия явно проповедывать учение Лютера; этаго мало, из его богатой библиотеки расходились по рукам сочинения Лютера, Кальвина, Меланхтона, Буцера и др.» [19].

Столица княжества, город Вильня (Вильно, Вильнюс и даже Вильда у разных писателей) к ХVI веку стал многонациональным, многоконфессиональным городом. В 1596 году в Вильне было 15 православных (беларуских ортодоксальных), 14 католических костёлов, 1 лютеранская «кирха» и 2 кальвинистских «збора», несколько еврейских синагог и 2 мечети. Вильня стала центром беларуской, литовской, польской, немецкой, татарской и еврейской культуры народов Великого княжества. Особую роль Вильня сыграла в продвижении новых, реформаторских идей просвещения, чему способствовали интересы Великих князей, их окружения, непосредственно общающегося с европейскими культурными кругами.

«Учение Кальвина распространялось в Вильне еще свободнее, потому что ревностным поборником онаго явился князь Николай Радзивилл прозванный Черным, возведенный Сигизмундом Августом на высшия в государстве – Виленскаго воеводы, вел. Маршала и канцлера в. к. Литовскаго Князь Н. Радзивилл воспитанный в Германии возвратился в отечество напитанный духом Кальвинова и Цвинглия учений; потом во время посольства к императору Фердинанду (1545), а также в Прагу, еще более утвердился в оном, и, около 1553 года торжественно принял евангелическо-реформатское исповедание вместе с супругою своею Елисаветою, урожденною Шидловецкою, детьми, со всеми домашними и многочисленными своими приверженцами. Пример был заразительный и вся епископа не могла ему противудействовать.

Он основал кальвинский сбор (коллегию), куда собирались все единоверцы для совещаний и богослужения под руководством ревностнаго кальвиниста Мартина Чеховича нарочно выписаннаго из Польши, котораго он посылал потом в Швейцарию, чтобы ближе ознакомиться с обрядами и правилами сего учения. Князь Радзивилл пользовался неограниченным доверием и дружбою короля и потому ему легко было склонить его в пользу своих единоверцев. Сигизмунд Август до конца жизни отличался особенною терпимостью в делах веры. Павел IV присылал к нему своего легата, епископа Липпомани, с целию уговорить его принять решительныя меры против реформатов и воспретить их распространению; Сигизмунд Август вежливо принял легата, уверял его в преданности к католической вере и папе, но не согласился на преследование протестантов» [там же]

В 1563 г. Сигизмунд-Август жалованною грамотою Литовскому и Русскому дворянству всех исповеданий, даровал те же права, коими пользовалось дворянство Польскаго королевства. Кальвин, Геслер, Билингер были с ним в переписке. Лютер посвятил ему перевод библии, а Кальвин объяснение посланий апостола Павла к Евреям. Лютеране, реформаты безпрепятственно сооружали храмы свои в Вильне. Даже пользуясь его веротерпимостью во множестве переселялись сюда из других стран. Сигизмунд-Август почти безвыездно жил в Вильне, окруженный блистательным двором, множеством иностранцев, великолепием, блеском. Население города увеличивалось, торговля и промышленность процветали.

Вильно в это время было одною из знаменитейших столиц в Европе. Монастыри, соборы, костелы, кирхи, синагоги, мечети наполнялись разнородными жителями Вильна: Литовцами, Русскими, Поляками, Армянами, Греками, Немцами, Евреями, Турками, Татарами.

Сигизмунд-Август страстно любил Вильно, ничего не жалел для украшения своей столицы, заботился о всех, и все сословия, люди всех исповеданий, без различия, составляли предмет постоянных его попечений. Он выписывал лучших ремесленников и фабрикантов из Кракова, Пруссии и других городов, украшал замки, строил публичныя здания, мосты, разводил сады, приглашал иноземное купечество, учреждал ярмонки, образовал городские ремесленные цехи с особым для каждаго уставом и привиллегиями, собрал богатейшую в свое время библиотеку. Блистательный двор, знаменитейшие вельможи (князья Радзивиллы, Сапеги, Кишки, Слуцкие, Острожские, Ходкевичи) теснились ко двору, строили и украшали великолепныя палаты и подражая королю, сами заботились о процветании столицы, из угождения ему выдумывали разныя увеселения, стараясь превзойти друг друга – роскошью, вкусом, богатством. Вильно кипело жизнью, деятельностью и представляло необыкновенное разнообразие, пестроту во всем в храмах, в зданиях, в людях, в языке, в обычаях, в нарядах.

Беззаботно, весело, без вражды и треволнений, Поляк и Русский, Литовец и Татарин, Грек и Армянин, Еврей и Турок братски подавали друг другу руку, потому что не из чего было ссориться: верховная терпимость всех исповеданий сближала их, упрочивала связи и их отношения. Умер Сигизмунд-Август и все изменилось: братство заменилось – враждою; терпимость – преследованием; благоденствие – бедствиями.

С кончиною Сигизмунда-Августа (1572) надолго кончились счастливые дни Вильны. Ни один из Польских государей не содействовал столько ко благоденствию города. Особенно после кончины Батория, Вильно обречено было на опустошения войн,, пожаров и, что всего ужаснее, порабощение совести в делах веры» [19].

Конечно, картина, нарисованная Адамом Киркором, идиллическая, но это личное видение того времени автором первого «Путеводителя» по Вильне – «Przechadzki po Wilnie i jego okolicach» («Прогулки по Вильне и её окрестностям»; 1856). Переработанный вариант путеводителя на польском языке «Przewodnik po Wilnie i jego okolicach z wykazaniem najbliższych stacyj kolei żelaznych». «Путеводитель по Вильне и её окрестностям с указанием ближайших железнодорожных станций» вышел в 1880 году и затем еще несколько раз переиздавался. И понятно восхищение тем, старым Вильно, эпохи «золотого века», который исчезал в XIX веке, став второразрядной «административной единицей» Российской империи.

Для нас же в этой работе важна оценка атмосферы того времени, детали появления множества конкурирующих между собой конфессий, каждой из которых приходилось прилагать большие усилия и делать финансовые затраты для привлечения неофитов. В этой конкуренции рождалось новое понимание, мироощущение гражданина, горожанина Великого княжества, гражданина Европы, воспитывалось толерантное отношение к людям другой нации, другого вероисповедования.

Самые передовые умы ВКЛ, такие как Францыск Скарына, Сымон Будны, Василь Тяпински, пытались найти в новых вероучениях образцы морали и нравственности, сравнивая и подвергая их критике, иногда находя в них излишнюю ортодоксальность, иногда противоречия с зарождающимся научным знанием.

Различные конфессиональные пристрастия этих великих литвин-беларусов, гуманистов ХVI века не мешали им взаимодействовать в движении к общей цели – развитии народной грамотности, приобщении населения Литвы (Беларуси) к общееропейской культyре. Свою миссию они ставили выше религиозных постулатов, утверждая, как писал, например, Скарына, в предисловии к книге «Притчи Соломона», что главное назначение человека в совершенствовании земной жизни, главная проблема «яко ся имати справовати и жити на сем свете».

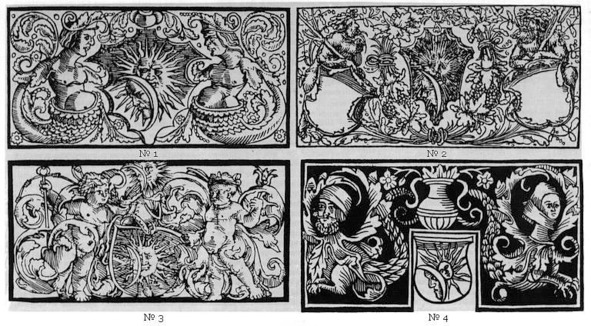

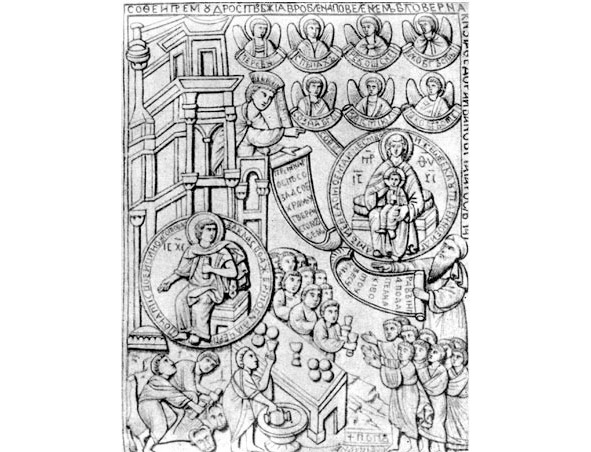

Гравюры Скарыны

Гравюры-иллюстрации Скарыны к его книгам обнаруживают высочайшее мастерство первопечатника, техническое совершенство выполненных работ, художника – гравера, предвосхитившего появление других творцов эпохи, таких как Рембрандт.

Фотокопии гравюр взяты из «История Беларуси IX – XVIII веков. Первоисточники. http://starbel.narod.ru/graviury/gal.htm)

Проникнутые жизнеутверждающей силой, возвеличивающие человека-творца, гравюры – иллюстрации Скарыны помогали понять даже малограмотной части населения княжества идеи этого великого гражданина. Работы мастера вошли в мировой фонд достижений европейских, средневековых деятелей Возрождения [20].

Широкие, энциклопедические взгляды выдающихся личностей Беларуси эпохи Возрождения, их отношение к религии, не позволяют современным историкам отнести, например, Скарыну к адептам какого-либо определенного вероучения. Тем более, что соприкоснувшись с «аверроизмом», проведя годы учёбы в католических университетах, Скарына, видимо, скрывал, по крайней мере, не афишировал своё собственное понимание мироздания, свой конфессиональный выбор.

Больше известно о религиозных предпочтениях Сымона Будного, который в 1560-х годах был кальвинистским пастором в Клёцке.

Польский историк Генрик Мерчинг, исследователь творчества Симона Будного, писал, что его «КАТЕХИЗИС… явился ПЕРВОЙ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ попыткой всесторонней критики текстов Нового завета» [21].

Вместе с Будным в несвижской типографии печатал свои работы Василь Тяпинский, переведший Евангелие на беларуский язык. Несвижская типография стала первой в Великом Княжестве Литовском, где использовались шрифты с кириллицей.

Общение с Будным, исповедовавшим в это время антитринтаризм, веру в единого Бога, учение, отвергающее догмат о Троице, не признающее божественное происхождение Иисуса Христа, привело к этому воззрению также беларуского шляхтича, Василя Тяпинского.

«Ярким представителем радикально-реформационных течений и общественной мысли стал Стефан Григорьевич Лован, мозырский, который был вызван в суд по обвинению в отрицании «Бога в Троице единого» и непризнании Христа божественным искупителем человечества. В своих реформационных воззрениях он приблизился к грани, отделяющей религию от философии, и пришел к очень смелым выводам: отрицал существование души у человека, ада и рая, не верил в наступление судного дня и провозглашал идею несотворенности мира, который, по его мнению, возник сам из себя и будет существовать вечно…

По своей социальной сущности идейная оппозиция православной церкви была явлением глубоко прогрессивным. В превратной, религиозной форме она выражала социальный протест широких демократических слоев православного населения Речи Посполитой против официальной феодальной идеологии, выразителем и пропагандистом которой была православная церковь со своей многочисленной армией белого и черного духовенства. Этот идейный протест выражался не только социально-политическими идеями и требованиями, но и всем составом реформационно-религиозной идеологии, которая, отрицая учение официальной церкви, окружившей «феодальный строй ореолом божественной благодати», отрицала тем самим идеологию и культуру господствующего класса» [22].

Кафедры марксизма-ленинизма, вообще говоря, исчезли, но здравые мысли той старой профессуры нам сегодня, ой-как, нужны, особенно в оценках религиозных предпочтений.

Франциск Скарына, Сымон Будны, Василь Тяпински, эти беларусы-литвины создали удивительный культурный фон Великого княжества, они учили веротерпимости, способствовали вхождению общества и его отдельных представителей в общеевропейскую культуру. И, конечно, главной своей задачей, они ставили просвещение народа «литвин-беларусов». Не надо смущаться по поводу того, что часто их слова, тексты их сочинений называют «русскими». Православие «русского извода» не разделяло тогда еще людей на «народы» или «нации», церковнославянский («русский») язык был обязательным для служения в православных церквях. Старобеларуский язык воспринимался, как несколько видоизмененный русский, хотя оба языка одновременно вышли из одного лона старославянского наречия.

Старобеларуский (староукраинский) выполнял свою главную задачу коммуникации со всеми близкими языками славянского окружения.

Собственно, это и дало повод русским историкам, создать свою версию «братства трех народов», не замечая достаточно глубоких различий между ними уже в начале ХV века. Основатели «новой старобеларуской литературы», прекрасно понимали это расхождение в развитии старобеларуского и русского языков из общеславянского корня, и делали попытки воздействия, часто весьма плодотворного, на литературный русский язык.

«Франциск Скорина и Петр Мстиславец, Иван Пересветов и Илья Копиевич, Иоиль Турцевич и Симеон Полоцкий осознавали свои отличия от москвитян, при всяком случае подчеркивали свою этническую самость, что порой вызывало серьезное раздражение в Москве. Являясь новаторами русского языка, они оставались беларусами. И, судя по всему, не ощущали никаких душевных переживаний по этому поводу» [87]..

В качестве примера исторического расхождения культур литвин-беларусов и «московитян» ХVI века можно сослаться на эпизод с организацией типографии в Москве литвинами (беларусами) Иваном Федоровым (Иван Федоров, точнее Федорович, был происхождением из беларуского шляхетского рода герба «Шранява») и Петром Мстиславцем (Мстислав – город на востоке совр. Беларуси). Попытка создать в Москве типографию, организовать книгопечатание, были враждебно встречены московским духовенством. Вскоре после начала их деятельности, появились обвинения в «распространении ереси». В 1566 году фанатиками была разрушена московская типография Ивана Федоровича и Петра Мстиславца. Иван Федоров (Федорович) и Петр Мстиславец, начали книгопечатание в Москве, но их книги («Апостол» и «Часовник») были сожжены по настоянию русской православной церкви (1566), так же, как и за сорок лет до этого были сожжены в Москве книги самого Франциска Скарыны. Книги, напечатанные в Великом княжестве, в Москве считались долгое время «еретическими» [88].