Полная версия

Полоцк – Лiтва – Rzeczpospolita – Беларусь. Это наше, здесь мы беларусы. Книга вторая. Исторический коллаж

«Проникновению градостроительства из Европы эпохи Возрождения способствовало знакомство крупных феодалов, заказчиков возведения своих укрепленных резиденций, с достижениями передового европейского оборонительного зодчества. В Несвиже закладка каменного замка и города-крепости при нем с бастионными системами фортификации была осуществлена приглашенным из Италии архитектором-иезуитом Джованни Мария Бернардони сразу после того, как в 1580—1581 годах крупнейший землевладелец Николай Христофор Радзивилл посетил эту страну.

Ренессансные черты архитектуры воплощены в планировке Быхова, Глуска, Мира, Несвижа, Полоцка» [47].

Барановичи, Католический костел «Воздвижения Св. Креста

Замок Радзивиллов в городе Мир (Беларусь)

Замок Радзивиллов в Несвиже (1583—1599)

Минская обл. Беларусь

Инициатива возведения каменного замка в Несвиже принадлежит первому несвижскому «ординату», Николаю Христофору Радзивиллу «Сиротке» (1549 – 1616). Начало строительства относится к 1583 году. С 1586 по 1599 год руководителем работ по возведению замка был итальянский архитектор Ян Мария Бернардони.

Один из залов Несвижского дворца Радзивиллов

За время своего существования, замок выдержал осады русских войск в 1654 и 1659 годах, но в 1706 году был взят шведами, которые разрушили замковые постройки и бастионные укрепления. Во второй половине ХVIII – первой половине ХIХ вв. замок неоднократно осаждали русские войска (1764, 1768, 1772, 1773, 1812 гг.).

Наибольшего расцвета несвижский замок, «несвижская ординация», достигла во время правления князя Михаила Казимира Радзивилла («Рыбанькі») и Кароля Станислава Радзивилла («Пане Каханку»). Здесь хранился архив Великого Княжества Литовского. Замковая библиотека к началу 1770 года насчитывала около 20 000 томов книг. Во второй половине ХVIII века это была самая крупная частная библиотека на землях Речи Посполитой. В картинной галерее в 1770 году находилось 984 картины. Уникальными были коллекции оружия, нумизматики, многочисленные ценности нескольких замковых сокровищниц и др.

(Для сравнения – в библиотеке парижского университета, в Сорбонне в 1338 году, согласно каталогу, имелось 1720 книг, 300 из которых были прикованы цепями, чтобы их не украли).

В залах несвижского дворца был создан первый театр Великого княжества, начало которого лежит в народном театре с его обрядовыми песнями и танцами. Элементы театрального действия имелись во многих календарных и семейно-бытовых обрядах населения ВКЛ. Первыми актерами были скоморохи, выступления которых, насыщенные народными песнями, танцами, пословицами и поговорками, шутками и трюками, становились событием любого праздника. Позже, в XVII – XVIII веках, искусство скоморохов преобразовалось в «балаганы», искусство кукольных театров – в «вертепы». Иногда скоморохи выступали с медведями, дрессировавшихся в специальных школах, наиболее известной из которых была Сморгонская медвежья академия (Сморгонь, Гродненская обл. Беларусь). Школа верёвочных прыгунов существовала в Семежеве близ Копыля (Копыль, Минская обл. Беларусь).

Широкую известность в этом столетии получил народный кукольный театр – «батлейка». Для выступлений батлейки использовалась своеобразная сцена, представляющая собой деревянную коробку в виде домика или церкви с горизонтальными перегородками, служившими отдельными ярусами-сценами. Сцена отделывалась тканью, бумагой, геометрическими фигурами из тоненьких палочек и напоминала балкон, на котором происходило действие. Коробка закрывалась дверцами. Необходимость в многоярусном строении коробок отпала тогда, когда показы батлейки приобрели светский характер. Куклы-персонажи делались из дерева, цветной бумаги и ткани. Куклы крепились на стержень, при помощи которого батлеечник водил их по прорезям в ярусе-сцене. Известна и батлейка с марионетками на нитях, а также перчаточные куклы. Со временем изначально религиозный репертуар батлейки пополнился жизненным и фольклорным материалом, причём канонический сюжет разыгрывался на верхнем, светский ― на нижнем ярусе-сцене. Наибольшей популярностью пользовался светский репертуар с комическими сценами, народными песнями и танцами.

Двухэтажная батлейка с подвижными куклами и танцами

Полесье, города Мозырь, Бобруйск, Копоткевичи, Березина

В XVI – XVIII веках в православных академиях и братских школах, иезуитских, базилианских, пиарских и доминиканских коллегиумах и школах, широко был представлен так называемый школьный театр, показывавший интермедии и драмы на библейские, а позднее и на исторические и бытовые сюжеты. Показ вёлся на латинском, польском и старобеларуском языках, в сценках использовались приёмы и сюжеты «батлейки». Актёрами были учащиеся, которых обучали сценическому искусству учителя риторики. Школьный театр имел свою разработанную поэтику с канонизированными средствами сценического движения, манерой исполнения, гримом и оформлением сценической площадки. Сцена освещалась рампой, имела рисованный задник и объёмные декорации для сценических эффектов. Особенно часто спектакли проходили в учебных заведениях иезуитов, где школьному театру придавали особое значение как методу воспитания. (Великое княжество Литовское 4.5. Искусство https://ru.wikipedia.org/wiki/)

Музыкальное искусство Великого Княжества Литовского развивалось в рамках как народной, так и высокой культуры. Изначально наибольшее влияние имела церковная музыка, в XVII веке началось активное развитие светского музыкального искусства, появились частные оркестры и капеллы. Первый оперно-балетный театр европейского уровня появился в Несвиже в 1724 году [25]. Пьесы для театра писала жена Михаила Радзивилла – Франциска Урсула. В придворной капелле Карла Станислава Радзивилла служил капельмейстером известный немецкий композитор Ян Давид Голланд. В XVIII веке в театре ставились классические произведения зарубежных и местных авторов [31].

К XVIII веку относится зарождение профессионального театра в Великом княжестве Литовском. С 1740 года в Несвиже действовал любительский крепостной театр Радзивиллов, в котором ставились произведения Урсулы Радзивилл, в том числе переведённые и переделанные пьесы Мольера. В 1753—1762 годах князь Михаил Радзивилл «Рыбанька» придал Несвижскому театру профессиональный характер, действующий также как выездной. Большой популярностью пользовались опера и балет. Кроме Несвижа известные магнатские театры существовали в Слуцке, Гродно, Слониме, Шклове, Свислочи, Ружанах и Могилёве [31].

Особое развитие искусств Великого княжество связано с эпохой Реформации, с появлением здесь проповедников протестантизма из Европы, лютеран и кальвинистов из купцов и других сословий.

Первые лютеранские общины в Великом Княжестве Литовском – дворовые и городские – стали появляться в середине XVI века. Центром лютеранства стал город Вильно. Членами общин были немецкие купцы, поэтому среди народа и шляхты лютерантство популярностью не пользовалось.

Первая брестская протестантская церковь, основанная в 1553 году, имела собственную типографию, печатавшую как религиозные, так и светские книги. При церкви была открыта начальная школа, где молодые люди учились чтению и письму, а также основам веры [62].

Близ Бреста у села Домачёво обосновались две голландские колонии, образовавшие в 1564 году протестантские общины. Известно, что одну из минских протестантстких общин в 1596 году организовал речицкий староста князь Ярош Жижемский, подарив ей дом с земельным участком. Сестра Жижемского, Милослава, была замужем за кальвинистским теологом и писателем Андреем Воланом.

Сын Сигизмунда I Король и Великий князь литовский Сигизмунд II Август стал покровительствовать протестантам. Воспитывавшийся при дворе матери королевы Боны Сфорца, он подружился с духовником матери Франческо Лисманини, тайным приверженцем Реформации. Будущий король знакомился с сочинениями деятелей Реформации, даже отправлял Лисманини в Швейцарию покупать книги.

«Реформационная оппозиция православию в восточнославянских землях Речи Посполитой не была однородной. Наряду с течениями, типологически близкими лютеранству и кальвинизму, в ней большую роль сыграло антитринитарское направление.

По своей социальной сущности идейная оппозиция православной церкви была явлением глубоко прогрессивным. В религиозной форме она выражала социальный протест широких демократических слоев православного населения Речи Посполитой против официальной феодальной идеологии, выразителем и пропагандистом которой была православная церковь со своей многочисленной армией белого и черного духовенства. Этот идейный протест выражался не только социально-политическими идеями и требованиями, но и всем составом реформационно-религиозной идеологии, которая, отрицая учение официальной церкви, окружившей «феодальный строй ореолом божественной благодати», отрицала тем самим идеологию и культуру господствующего класса» [63].

В Новогрудском воеводстве проживало более 600 шляхетских фамилий; в православии остались только 16, остальные стали кальвинистами. К 1563 году в Великом княжестве Литовском было 195 православных храмов и около 50 монастырей. Католиков же к 1563 год оставалось всего около тысячи, в Жмудской епархии, например, из 700 костёлов работало всего 6. В кальвинизм перешли даже два иерарха католической церкви ― епископ жемайтийский Ян Пяткевич и епископ киевского диоцеза Николай Пац. Кальвинизм становился доминирующей религией в княжестве. В 1565 году кальвинисты королевским Виленским привилеем были уравнены в правах с католиками и православными [63].

На Брестском соборе 1596 года католики, укоряя православных за союз с кальвинистами говорили:

«Вы имеете в них (протестантах) больших приятелей, которые у вас в новогродском воеводстве опустошили 650 церквей».

В Великом княжестве Литовском антитринитарии нашли поддержку в 1558 году у крупного магната, старосты жмудского, Яна Кишки. Ян Кишка основывал арианские общины, открывал арианские школы, устраивал типографии (Лозка близ Ошмян, Любча близ Новогрудка, Заславль). Наиболее активную деятельность ариане развернули в Новогрудском и Брестском воеводствах, хотя их общин было немного (Википедия).

«Реформационные проповеди отражали и усиливали процесс сближения восточнославянской и польской культур, расширяли контактную зону и способствовали синтезу западноевропейской и восточнославянской культурных традиций на землях Украины и Беларуси» [62].

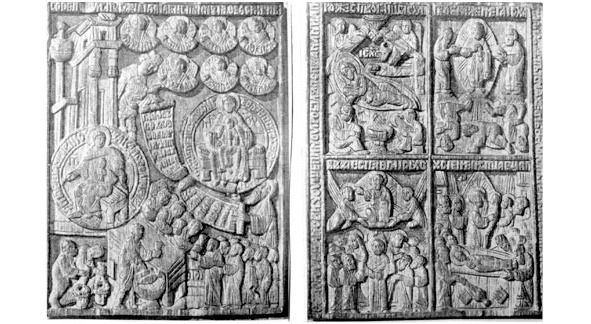

Синтез культур, соприкосновение различных религиозных идеологий, порождали новые формы в искусстве пограничных княжеств и государств. В Великом княжестве интенсивно стало развиваться прикладное искусство, вызванное требованиями христианских обрядов разного направления. Истоки, например, знаменитой «беларуской рези», о которой выскажемся позже, можно найти в ранних работах мастеров Великого княжества. Искусствоведы на разные лады комментируют находки, вроде двусторонней иконы» Премудрость созда себе храм; Праздники», принадлежавшей пинскому князю Федору Ярославичу (1499—1522 г.) [64, 65].

Двусторонняя икона: Премудрость созда себе храм; Праздники. Мастер поп Анания. Около 1517 – 1525 гг. Дерево, резьба.

Икона выполнена по заказу пинского князя Федора Ивановича Ярославича.

Естественно, что этот раритет хранится в России, в Санкт-Петербурге в Государственном Русском музее.

Если бы не заметка в парижском сборнике 1847 года о деревянном образке из коллекции Бланжи, где было сказано о принадлежности образка князю Федору Ярославичу из Пинска (правил 1499—1522 г.г.), вряд ли граф Уваров обратил бы внимание на аналогичный образок в своей собственной коллекции. Но с его легкой руки эта икона уже более 150 лет не дает покоя искусствоведам. Приведу выдержку из работы В. Пуцко по этому поводу:

«По левому и правому бортикам сторон рельефной иконы выполнен в технике обронной резьбы текст исторической надписи:

ДАНА БЫСТЬ КНЯЗЕМЪ ФЕДОРОМЪ ИВАНОВИЧЕМЪ ЯРОСЛВИЧА // ФЕДОРОУ ИВАНОВИЧОУ ЩЕПИНОУ РОБИЛЪ ПОПЪ АНАНИА.

Содержание ее явилось предметом тщательного анализа, в результате чего неопровержимо установлено, что заказчиком был князь Федор Иванович Ярославич, княживший в Пинске с 1499 года» [113].

Труднее оказалось идентифицировать упомянутого в надписи Федора Ивановича Щепина, происходившего то ли из ростовских, то ли из волынских князей: его поиски уперлись в глухой угол.

Н.Ф.Высоцкая обратила внимание на то, что князь Федор Ярославич был еще жив в 1525 году, когда королева Бона дала грамоту на подтверждение подаренных им дворищ живописцу Навошу. Если согласиться с фактом использования резчиком издания Франциска Скорины, то выполнение описываемой резной иконы надо ограничить 1517—1525 гг.» [64].

Автор работы, при попытке установить точную дату работы мастера (поп Ананий), ссылается еще и на архивный документ Российской империи – «Ревизия пущ и переходов звериных в бывшем Великом княжестве Литовском с присовокуплением грамот и привилегий на входы в пущи и на земли, составленная старостою Мстибоговским Григорием Богдановичем Воловичем в 1559 году с прибавлением другой актовой книги, содержащей в себе привилегии, данной дворянам и священникам Пинского повета, составленной в 1554 году. Приготовлены к печати начальником Центрального архива и его помощниками. Изданы Виленскою археографическою комиссиею. Вильна, 1867. С. 257.»

Вот куда может завести история небольшого деревянного образка, выполненного средневековым беларуским мастером.

Обилие подобного материала, раритетов, вывезенных российскими генералами (и не только генералами) и высокопоставленными чиновниками с территории «бывшего Великого Княжества Литовского» за двести лет хозяйничания Российской империи на чужих землях поражает воображение. Не поддается учету все, растащенное по различным российским музеям и архивам, попавшее в частные коллекции. Сегодня трудно отдать должное всему богатству, накопленному за 1000 лет созидания материальной культуры на землях Великого княжества (ВКЛ) и Речи Посполитой, куда в конечном счете вошло Великое княжество, государство литвинов (беларусов).

(Дополнительная информация о храмах на территории ВКЛ в работе КАТАЛІЦКIЯ КЛЯШТАРЫ XIV – XVIII СтСт. У МЕЖАХ СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСI Міцкевіч В. С. http://www.kniger.by/…/katal-tskiya-klyashtary-xiv-xviii-st…).

Реформация в ВКЛ, «золотой век» Литвы-Беларуси

Государственное строительство федеративного государства, Речи Посполитой, на первых порах, не препятствовало идеям Реформации, к тому же, при открытых границах нового государства, эти идеи проникали на земли ВКЛ и Польши многими путями. Например, торговые, а в прошлом и военные, связи с Чехией открывали путь проникновению реформаторских взглядов национального движения гуситов. Большое количество «шляхты», а потом и городского купечества, направлялось на учебу в Германию и Италию, и привозили оттуда новые представления о мире, новые книги и новые взгляды.

Ярким примером этому служит биография Франциска Скарыны, «литвина из Полоцка», сына полоцкого купца Луки, предвосхитившего реформационное движение в Великом княжестве, глубоко ознакомившегося с европейскими достижениями своего времени.

«Перевод «Библии» Скарыной, его философские воззрения, стали основой для развития национального самосознания, культурного суверенитета беларусов (литвин). Эти взгляды были разработаны далее молодыми реформаторами, Сымонам Будным и Василём Цяпинским, в предисловиях к «Катэхізісу» и «Евангелию»…

«Издание «Катэхізіса» на родном, беларуском языке, к которому имели отношение, вместе с Сымоном Будным, Мацей Кавячынски и Лаврен (Лаўрэн, бел. яз.) Крышковски, явилось эпохальным событием в истории становления идеи беларуского национально-культурного суверенитета…"[8].

Дальнейшим развитием этих идей явилась полувековая работа над Статутами Великого Княжества.

«Участники комиссии по подготовке Статута 1566 года, Августин Ратундус и Пётр Райз, настаивали на замене беларуского языка латинским. Патриотически настроенные беларуские юристы, в частности, писарь великокняжеской канцелярии, кальвинист Валадкович, воспрепятствовали этому, его поддержал руководитель „статутовой комиссии“, канцлер Астафий Валович. Статут был опубликован на беларуском (старобеларуском) языке».

Употребление старобеларуского языка было ограничено территорией ВКЛ, но автономия княжества способствовала сохранению и развитию языка, требовала единого средства общения и управления государством, особенно в его письменной форме. Близость языков – старобеларуского и старопольского, позволяла легко встроиться различным институтам ВКЛ в общий процесс становления федеративного государства «двух народов». Старобеларуский язык стал вытеснять церковнославянский, на котором шли службы, исполнялась литургия в православных храмах, тем не менее, постоянно шло взаимное обогащение языков. Право исполнять церковные службы на родном языке символизировало право на все остальные культурные ценности. Культура, в первую очередь литература, становились национальными. Вместе с тем, старобеларуский язык стал приобретать новые, «польские» включения.

Так же, как в ХV веке, польский язык претерпел сильное влияние чешского и, с основанием Пражского Эммаусского монастыря, стал, по свидетельству выдающегося польского историка Яна Длугоша, распространяться в Польше, так и старобеларуский язык веком позже подпал под влияние польского языка. Образовывались формы языкового «двуязычия», использование польского в высокообразованных кругах ВКЛ и общение «dwujezykowa» («двуязычное», польск. яз.) в письме и в разговоре горожан. Переводчик «Лютерового катехизиса» Ян Малецки утверждал, что «не зная чешского, нельзя говорить на хорошем польском». Литературный обмен между славянами способствовал проникновению чешского в Хорватию и далее в Польшу и Великое Княжество Литовское. Этот процесс продолжался до расчленения Польши и присоединения земель ВКЛ (а значит беларуского населения), к Российской империи. На переломе двух столетий, ХVIII-го и ХIХ-го, стало особенно заметным воздействие «нового русского» языка на старобеларуский.

Выдающийся лингвист ХХ века, специалист по славянским языкам, в том числе и по языкам Великого Княжества Литовского, академик Вячеслав Иванов, так и не смог остановиться на каком-либо одном названии старобеларуского или староукраинского, между ними В. Иванов в своей классификации не делал различий, условно называя его то «западнорусским», то «рутенским» [15].

Впрочем, классик мировой лингвистики пришёл все-таки к окончательному выводу и сформулировал это следующим образом:

«Диалекты этого устного языка, представляющие собой раннюю форму западных восточнославянских диалектов – (старо) белорусского и/или (старо) украинского, использовались основной массой населения в повседневном общении и, вместе с элементами церковнославянского (преимущественно западнорусского извода) и польского языков, легли в основу главного письменного языка Великого Княжества Литовского, на котором, в частности, писались документы великокняжеской канцелярии» [там же].

Не будем противоречить классику, а приведем еще соображения других, в том числе и западных, специалистов в сфере лингвистики по поводу древнего беларуского языка и языка Статутов Великого княжества, который некоторыми лингвистами называется «канцелярским».

Читатель может опустить эти соображения, но язык, как ничто другое, стал основой культурного подъема, «Золотого века» Беларуси, и дал образцы для развития современного беларуского языка.

Если взлянуть на «Грамоту» Великого князя Витовта 1390 года, станет понятно, какой путь прошел древний общеславянский язык к современному беларускому языку через средневековый старобеларуский:

«Мы, Великiй князь Витовтъ чинимъ знаемо симъ нашим листомъ,

кто на него узритъ или услышитъ чтучи. Досмотрили есмо того,

жаловалъ Князь Андрий Васило на Свидригайла, а Свидригайло

жаловалъ на Андрея. И мы того досмотрили и раздЬлили того на

полы, что от Андреева села половина поля тянетъ, то есмо

повернули к Андрееву селу; а што отъ Свидригайловы земли

половина поля того, то есмо повернули Свидригайлови…» [16].

Приведу с купюрами некоторые выдержки из работы А.И.Журавского, раз уж речь зашла о «канцелярите» старобеларуского языка [17].

«Анализ канцелярского языка Великого княжества Литовского провел в 30-х годах нашего столетия норвежский славист X. Станг… Изучив язык грамот канцелярий Великого Княжества Литовского, исследователь пришел к выводу, что первоначально здесь существовало несколько типов актового языка, отличающихся друг от друга некоторыми, преимущественно орфографическими и грамматическими особенностями.

В северных областях Полоцка – Витебска – Смоленска употреблялась языковая форма, характеризующаяся «цоканьем», смешением е и i, связкой «есме» и некоторыми другими особенностями. Таких черт нет в документах, исходящих из канцелярии Витовта. Язык документов Витовта сближается с языком южных (украинских) канцелярий, но полностью не совпадает с ним.

Среди грамот короля Казимира южноволынский тип играет уже незначительную роль, большая часть его грамот принадлежит к северноволынскому или южнобелорусскому типу, но основное количество грамот этого времени происходит из белорусских областей, в которых «е» и «ять» совпадали во всех позициях.

Во времена короля Александра канцелярский язык становится более стабильным, он достигает прочной, устойчивой формы, которая отражается и в других памятниках того времени.

Позже, при короле Сигизмунде Августе, южный тип актового языка исчезает полностью. Канцелярский язык Великого княжества Литовского в это время выступает как язык белорусский, который находится в наиболее близком отношении к белорусским говорам около Вильно. В этом языке постепенно растворился и полоцкий тип актового языка, который раньше выступал в виде самостоятельной формы. Установленная X. Стангом 40 лет назад белорусская диалектная основа актового языка Великого Княжества Литовского не встретила возражения в лингвистической литературе и до настоящего времени остается последним словом науки по этому вопросу…

Следует отметить, что не только белорусская диалектная основа деловой письменности Великого княжества Литовского, но и принадлежность деловых памятников к литературному языку у белорусских языковедов никогда не вызывали сомнения.

Е. Ф. Карский, одним из первых, рассмотрев причину выступления в Западной Руси народного языка в роли литературного органа, показал, как постепенно на народной основе выработался язык, который с успехом употреблялся в государственных делах – грамотах, актах, статутах, в суде, этим языком пишутся «западнорусские» летописи, хроники, жития святых, даже чисто светские беллетристические произведения. В последнее время за включение деловой письменности в круг источников истории литературного языка высказался и белорусский исследователь Л. М. Шакун, подробно изложивший историю этого вопроса в восточнославянском языкознании» [17].

В пользу заключения Карского можно привести еще несколько соображений, главным образом внешнего, лингвосоциологического порядка. Прежде всего, следует принять во внимание некоторые количественные показатели по основным жанрово-стилистическим разновидностям старо-белорусского письменного языка. Выступление беларуского языка в роли государственного в Великом Княжестве Литовском повлекло за собой появление разнообразных документов общегосударственного и местного значения, типа договорных, жалованных, клятвенных, купчих, меновых и присяжных грамот, политических и торговых договоров.

В середине XV века деловая письменность в Великом княжестве Литовском обогащается новыми жанрами в виде судебников, статутов и других юридических кодексов. С конца этого столетия в практику общественной жизни вошли так называемые земские книги – собрания официальных документов о дарованиях и продаже различных владений…