Полная версия

Полоцк – Лiтва – Rzeczpospolita – Беларусь. Это наше, здесь мы беларусы. Книга вторая. Исторический коллаж

Не менее известным поэтом-латинистом веком позже стал Мацей Казимир Сарбевский (1595—1640), который читал в Полоцком коллегиуме лекции по риторике и поэтике, писал стихи на латинском языке и был увенчан в Риме лавровым венком с титулом «христианский Гораций».

«Золотым веком» ВКЛ, в отличие от, так называемых, «официальных» историков, предпочитающих термин «реформация», называют время протестантизма историки-любители, писатели и журналисты.

Понятие «золотой век» стало образной характеристикой, обозначающей время расцвета всей культурной жизни предшественницы современной Беларуси, Великого Княжества Литовского, время развития его духовной составляющей. В подтверждение этой точки зрения я позволю себе процитировать в переводе с беларуского языка отдельные выдержки из книги Станислава Акинчица «Залаты век Беларусi» [32], так как согласен, в основном, со всеми его доводами.

«В XVI столетии вся Европа переживала грандиозные перемены в своёй духовной, культурной, экономической и политической жизни, связанной с обновлением института церкви, возвратом к библейским основам христианства. Это движение, называемое Реформацией, стало источником расцвета многих народов. Немцы, шведы, англичане, голландцы, швейцарцы, благодаря Реформации, стали целостными современными нациями. Реформация оказалась центральным достижением всего XVI столетия. В полной мере всё это относится и к Литве-Беларуси. Мы не можем говорить о Возрождении в Беларуси, игнорируя Реформацию, так же как нельзя Реформацию отделять от Возрождения.

Выдающиеся личности беларуского Возрождения одновременно были людьми Реформации. Это Франьтишак (Францыск) Скарына, который напечатал Библию на старобеларуском языке, и Сымон Будны, издатель первого беларуского «Катехизиса», в котором просто и доступно, в духе Евангелия, он объяснял догматы веры, и Василь Цяпински, который высказался о необходимости развития науки и литературы на родном языке и сам взялся за перевод Нового Завета на «родную мову» (старобеларуский язык), «чтобы каждый мог понять Слово Божье».

Значение Скарыны в развитии общеславянского книгопечатания вышло за границы беларуского (литвинского, западнорусского и т.д.) культурного ареала.

«…Скорина одним из первых в XVI веке вошел в круг европейских переводчиков, издателей и типографов, которые занялись выпуском и распространением Библии на национальных языках, а это в этнокультурном развитии славянских народов сыграло огромную роль. В этом отношении первенство Скорины на Руси, как Московской, так и Западной, бесспорно: эру книгопечатания у восточных славян открыл ученый муж из Полоцка, а репертуар беларуской, а тем самым и восточнославянской печатной продукции начинает пражская «Бивлия руска» [33].

Велика роль в реформационном движении магнатов княжества – князя Николая (Микалая) Радзивила Чёрного, который основал церкви, школы, «печатни» по всей стране, и канцлера Астафея Валовича, который проводил земельную реформу, так называемую «валочную памеру», и подготовил один из вариантов самого совершенного сборника законов в Европе XVI столетия – Статут Великого Княжества Литовского, а именно, «второй Статут» 1566 года» [32].

XVI век был назван «золотым» задолго до Акинчица и других историков. Это название столетия впервые появляется в «Успамiнах», дневнике-летописи беларуского историографа-мемуариста конца XVI века, Федора Евлашовского (1546 – ок. 1613), чья личность, его биография, путь по жизни, сами по себе, больше свидетельствуют об эпохе Возрождения ВКЛ, о её «золотом веке», чем все другие исторические документы. Евлашовский еще и отметил, что «на он час разность вяры не чынила мнейшей розности в милости приятелскей»…, а " … тамтот век ЗОЛОТЫМ ми се види от нинейшого веку, кгде юж и межи еднэй вяры людьми облуда все заступила…» [34].

Автор «вздыхал» по прошлым дням, когда «разность веры» не мешала «милости приятельской», и словно предчувствовал хрупкость сиюминутного и наступление «облуды» («лицемерие» в пер. с польск. яз.). В языке Евлашовского уже присутствует немало «полонизмов», конкретных «маркеров» того времени.

Дневник Евлашовского, с тщательной подробностью описания прожитых годов – живой летописный рассказ о времени, написанный талантливым человеком. Недаром лауреат Нобелевской премии, писатель Чеслав Миклош, родившийся в Вильно, где старобеларуский язык доминировал в городской жизни несколько столетий, отметил, что «Мемуары Евлашовского – может, самое интересное произведение на давнем беларуском светском языке, которое и сегодня приятно читать» [35].

А вот литовские историки, переведя «Дневник» Евлашовского на современный литовский язык, «на всякий случай», «перевели» и его фамилию, и имя, да так, что этого беларуса не разглядеть в исторической дали, и стал он «литовским писателем», что не удивительно после всех «метаморфоз» в современной «литовской истории», да и старобеларуский язык у них обязательно носит название «канцелярский».

Я не буду заострять внимание читателя на особенностях беларуского языка, но дам слово великому польскому поэту, Адаму Мицкевичу, родом из Минщины, учившегося в Вильне, эмигрировавшему во Францию и умершему в Турции и никогда так и не посетившим Польшу:

«На белорусском языке, который называют русинским или литовско-русинским, разговаривает около десяти миллионов человек; это самая богатая и чистая речь, она возникла давно и отлично разработана. В период независимости Литвы великие князья пользовались ею для своей дипломатической переписки. Язык великороссов, на котором говорит почти столько же людей (нужно исключить отсюда финско-московский диалект, который сильно от него отличается) выделяется богатством и чистотой, но у него нет ни чудесной простоты белорусского языка, ни гармоничности и музыкальности малороссийского…» («Парижские лекции о славянских языках Российской империи», А. Мицкевич) [36].

Ранее я уже цитировал по этому же поводу одного из самых значительных лингвистов ХХ века, академика Вячеслава Иванова [15].

Однако вернемся к Евлашовскому, о котором можно ещё сказать, что его жизнь является яркой иллюстрацией «золотого века» Литвы-Беларуси, развития общества ВКЛ, возможностей, открывшихся перед творческими личностями той эпохи.

Вот основные черты его биографии:

«Родился Евлашовский в Ляховичах, в многодетной семье 7 февраля 1546 года. Его семья принадлежала к знатному, но обедневшему роду, который однако сохранил фамильный герб и право пользования им. Только неуемная тяга к знаниям, упорное самообразование, позволили Федору, еще в юности приобрести значительные знания в области математики, делопроизводстве и юриспруденции. Это не только обеспечило ему уважение соседей, но и позволило уже в 18 лет начать самостоятельную жизнь. Образованный, активный юноша быстро обратил на себя внимание не только местной знати, но и таких магнатов, как М. Радзивилл, Я. Хадкевич, К. Астрожский, которые постепенно стали поручать ему ведение своих судебных дел в различных инстанциях. Принимая во внимание его знания, опыт и знакомства в королевских домах, новогрудская шляхта в 1579 году послала его своим послом на Варшавский вольный сейм. Там ему, вместе с новогрудским судьей А. Тризной, было поручено принять участие в разработке текста «Трибунала Великого Княжества Литовского». Когда же в 1592 году в новогрудском земском суде освободилось место подсудка, воеводская шляхта выбрала его своим кандидатом. Кандидатов было четыре, однако, король Жигимонт III (Сигизмунд III) выбрал на эту должность именно Федора Евлашовского, который и занимал ее до 1613 года (двадцать лет!).

В 1603 году Федор Михайлович Евлашовский взялся за перо, чтобы оставить потомкам достоверные сведения о своей жизни, взглядах на общественно-политические события современности, которые казались ему достойными внимания…

Эта уникальная рукопись сохранилась в архиве исторических актов в Варшаве. Впервые была опубликована украинским историком В. Антоновичем в 1886 году» [37].

В «Дневнике» Евлашовского отражены гражданские процессы, сопутствующие смене вероисповедания в беларуской (литвинской) среде, появлению самоуправления, реформе судопроизводства ВКЛ. Его личная судьба вполне соответствовала этому сложному периоду истории.

Костёл Сердца Иисуса в Ляховичах

«Сын православных родителей, с православной женой, служащий у князя-католика, отдавший своего сына в арианскую школу, Евлашовский объективно отразил окружающую его действительность на стыке ХVI и XVII века. Его мемуары – первая аутентичная история жизни человека, полная надежд, земных радостей, потерь, меланхолии и отчаянию. Они требуют не только всестороннего научного исследования, но и человеческого сочувствия и понимания " [37].

Зарубежные исследователи уделили больше внимания беларускому Возрождению, чем отечественные историки, которые практически игнорируют, например, известный «Акт Варшавской конфедерации 1573 года». Актом было гарантировано на территории Речи Посполитой равенство всех христианских конфессий и запрещено употреблять насилие для решения межконфессиональных конфликтов. Правда, этот «протестантско-православный союз» существовал недолго – в естественные процессы ассимиляции и взаимовлияния польской и беларуской культуры, в сближение старобеларуского и старопольского языков вмешались политические реалии. Приближалось время Люблинской унии, повернувшей в другое направление исторический ход развития и становления беларуской нации, усиление польского начала в беларуской культуре и неизбежную трансформацию старобеларуского языка. Приведу один пример для подтверждения этого вывода, тем более, что у него своя интересная судьба, связанная с обнаруженным оригиналом «Слуцкого списка» Статута ВКЛ 1529 года.

Исследователем Олегом Лицкевичем, сделан анализ языка этого документа эпохи. На страницах Статута, на 13 листе, было вписано стихотворение Яна Пашкевича [38]:

«Ян Казимер Пашъкевич

рукою властною* писал

року тысеча шестс [о] т двадцат первого

м [е] с [я] ца двадцат второг [о] дня

Полска квитнет лациною,

Литва квитнет русчызною*,

Без той в полще* не пребудеш,

Без сей в литве блазнЪм* будзеш.

Той лати [н] а* езык дает.

Та без руси не вытрвает.

Ведзъ* же юж, рус, иж тва хвала

По всем свете юж дойзрала;

Весели ж се ты, русине,

Тва слава никгды не зкгине».

В переводе на современный русский язык Олега Лицкевича:

Польша славна латинизмом,

Литва русскостью,

без латинизма в Польше не проживешь,

без русскости в Литве дурнем будешь.

Польше латинизм дает язык,

Литва же без Руси не выстоит.

Знай же, Русь, что хвалят тебя

уже по всему свету,

возвеселись же ты, русин,

твоя слава никогда не сгинет.

«Шляхтич и человек, о котором пока абсолютно ничего не известно, по имени Ян Казимир Пашкевич, решил соединить, так сказать, поэзию с прозой. Свое прославленное, зацитированное до дыр и единственное из дошедших стихотворение, он написал на рукописном списке Статута Великого княжества Литовского 1529 года» [38].

Пашкевич, как в воду глядел, когда записал в строке «Литва же без Руси не выстоит», только имел он ввиду не «Московскую Русь», не московитов, а русинов, единокровных славян Галиции и Волыни, и православную часть славянства Великого княжества…

Расставшись по Люблинскому соглашению с «Русью», что тогда означало земли южнорусских княжеств – Галицко-Волынского, земель Подолии и Северских земель, Великое княжество потеряло не только территории, но и людской капитал. Это стало началом конца, ослаблением ВКЛ в его противостоянии с Москвой и преддверием окончательного поглощения его Российской империей через два столетия.

Кроме того, видимо, в этой «точке бифуркации», с подписанием «Унии», в 1569 году, началась новая история «литвинов», история расхождения практически единого славянского народа («русины» и «литвины»), объединенного смежными землями и древним общеславянским языком, на два самостоятельных, предшественников современных украинцев и беларусов.

Однако, оставалось еще столетие, в которое продолжали развиваться прогрессивные традиции ХVI века, это время внесло свой значительный вклад в подъем экономики и культуры Великого Княжества Литовского, предтечи Беларуси. Необычайный культурный подъем ХVI-го, «золотого века», захватил и полстолетия ХVII-го. Развивались не только письменность и книгопечатание, появлялись философские трактаты, некоторые из них, как работы Сымона Будного, ставили под сомнение религиозные догматы, привели, в конечном счёте, к появлению «материалистических» воззрений.

И в этой сфере, в философии, беларусы (литвины), наши соотечественники, намного опередили своих ближайших соседей – Польшу и Россию, наступавших на свободомыслие и просвещение многонациональной и многоконфессиональной Литвы-Беларуси.

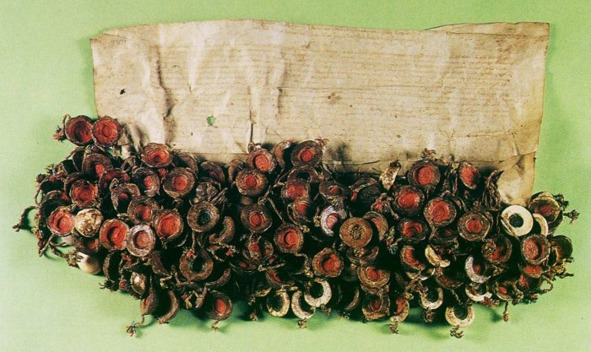

Реформация в Польше и Великом княжестве набирала силу, что вынудило после Люблинской унии 1569 года, заключить в 1570 году «Сандомирское соглашение» между всеми реформированными церквями, за исключением ариан. Уже в новом, конфедеративном государстве «двух народов», Речи Посполитой, в 1573 году был создана «Варшавская конфедерация», призванная законодательно оформить множественность вероисповеданий в Речи Посполитой, был подписан «Акт», который гарантировал соблюдение принципов веротерпимости. «Акт Варшавской конфедерации» явился ПЕРВЫМ подобным документом в Европе.

Фотокопия оригинала Акта

Развивались литература, науки и её технические приложения. Венцом развития философской мысли в Беларуси ХVII века стала подвижническая и просветительская деятельность Казимира Лышчинского, беларуского Джордано Бруно [39].

«Казимир Лышчинский родился 4 марта 1639 года в семье служилого шляхтича в родовом имении Лышчицы Брестского района (Беларусь), образование получил в иезуитском коллегиуме в Бресте, потом в Ягеллонском университете в Кракове. Патриот своей родины, он участвовал в войнах с Москвой, со шведами и в турецкой военной кампании.

«Вернувшись в родные места, преподавал философию. В 1664 был помощником ректора Брестского коллегиума иезуитов. В 1682 на брестском «сеймике» избран подсудком земского суда, затем служил писарем королевского суда. После разрыва с иезуитами вернулся в родовое имение Лыщицы, превратил его в образцовое хозяйство, основал здесь школу для крестьянских детей и преподавал в ней, занимался юридической практикой.

С 1674 писал трактат «О несуществовании бога» (сохранились фрагменты), в котором изложил свои взгляды на религию и окружающий мир. В нём он отрицал существование бога, утверждал, что бог – «создание химерическое», его сотворили люди по своему подобию. Отрицал бессмертие души, загробную жизнь, все догматы и обряды церкви, обличал аморальность и корыстолюбие церковников; отцов церкви называли ремесленниками пустозвонства, которые «тушат свет». Религию считал сознательным обманом, а верующих в бога – тёмными рабами.

Единственной реальностью считал материальную природу, утверждая, что все изменения в природе происходят по законам развития материи, а не по божьей воле.

Он подошёл к требованию ликвидации крепостного права и создания общества, основанного на гражданских свободах. Считал необходимым заменить церковный брак гражданским.

По доносу агента иезуитов, выкравшего часть трактата (15 тетрадей), в 1687 году Лыщинский был заточён в тюрьму и после более чем годового разбирательства приговорён сеймовым судом к сожжению на костре вместе со своим произведением.

30 марта 1689 года Лыщинский был обезглавлен и сожжён на костре в Варшаве, его пепел развеян в поле.

Мемориальный камень со строками завета Лищынского

Юбилейная почтовая марка

Беларусь

Возле бывшего костела (построен в 1742 году – с начала 1990-х годов – православная Покровская церковь), в деревне Малые Щитники Брестского района, установлен камень со словами о поиске истины философа и просветителя XVII века Казимира Лыщинского, уроженца этих мест» [39, 40]. В Беларуси юбилейную дату, связанную с Лышчинским, отметили выпуском почтовой марки

В ХVI-ом, «золотом веке», расцвела и музыкальная культура Беларуси (ВКЛ), как органичная часть европейской, связанной с идей Реформации во многих странах континента. Протестантская церковь, придерживаясь строгости, некоей суровости и ограничений в оформлении храмов, придавала особое значение музыкальному сопровождению богослужения.

«Один из главных идеологов Реформации Лютер считал, что «после теологии следующее место и величайшее почтение должно быть отдано музыке. Она – чудесный, могучий дар Божий…».

Знаменитые музыканты беларуской Реформации: Цыприан Базылик и Вацлав из Шамотул были придворными музыкантами князя Николая («Микалая» бел. яз.) Радзивила «Черного» в Несвиже. «Благодаря их творчеству музыкально-хоровая культура Беларуси, развиваясь интенсивно и плодотворно, поднялась до высочайшего уровня, недосягаемого до сих пор» [48].

Чтобы не возвращаться более к Цыприану (в рус. яз. – Киприан) Базылике, отмечу, что им же был сделан перевод на старобеларуский язык с польского печатного издания 1574 года «Historia spraw Atyle Krolá Węgierskiego» – «История об Атиле» [49].

Не могу не привести прекрасный отрывок из того перевода, как образец беларуского языка ХVI века:

«Атыльля тогды, которого по угорскии зовуть Этэле был середнега узросту персеи и плече шыроких головы водле инъшых члонков померное, абъличя чернявого, оччю светлых, на взгляде быстрость якуюсь в собе маючо, бороды редъкое, носа закрывленого, походу гордого, до вэнуса велми склонъны, на працу телесную, на голодъ, на спань, на студень и на горачость велми терпливы, великого серца, рады доброе и смелы, руки хисткое и мужное, в речах рыцэрскихъ учоныи, дославы велми хотливы, въ оглуменю непрыятеля в наражен../и зрады велми ростропны и хитры, в битве всего доглядуючы, часомъ мужного жолнера, часом справного гэтмана повинности досыть чынечы, противко пышным крнобрны А против покорныхъ лацны и мило-сердныи… (Atylja 1580: 17817—28)» [50].

СИГИЗМУНД II А́ВГУСТ (1520 – 1572)

Великий князь литовский с 18.10.1529 года, король польский с 20.02.1530 (портрет работы Луки Кранаха мл. 1554).

Король Польши Сигизмунд II Август 7 июня 1563 года подписал «Привилей» об уравнивании в правах православных и католиков (текст «Привилея» был включен в Статут Великого княжества Литовского 1566 года).

В протестантском движении в Беларуси (ВКЛ), в развитии идей реформации, в религиозном обновлении, необычайном культурном подъеме Великого княжества сыграл особую роль князь Микалай (Николай) Радзивилл «Чорны» (1515—1560 г.г.).

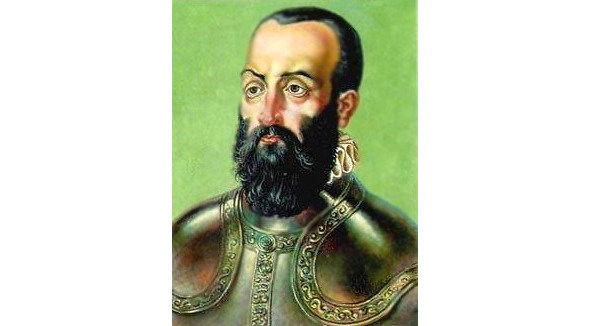

Николай Радзивилл «Чорны» (1515—1560 г.г.).

Князь Радзивил «Чорны» стал основателем беларуской, несвижской линии рода Радзивилов, сделавший исключительно успешную карьеру в продвижении к вершинам высшей власти ВКЛ. Его называли «некоронованным королем Великого княжества и апостолом Реформации». Именно, благодаря его энтузиазму и активной поддержке, Реформация в Беларуси (ВКЛ) получила такое распространение. Несколько отрывков из очерка Александра Варыкиша о князе Радзивиле позволят глубже ознакомиться с этой неординарной личностью и его ролью в развитии Реформации в Беларуси [51].

«Молодой беларуский магнат Микалай Радзивил, получивший прозвище Черный, вместе с многими соотечественниками попал в Германию в разгар полемики между сторонниками и противниками учения Лютера. Немаловажен тот факт, что в этот период профессура Виттенбергского, Лейпцигского, других немецких университетов, где традиционно получала образование беларуская политическая элита, стала активными распространителями реформаторских взглядов. Не удивительно, что вслед за другими европейскими странами Реформация стала активно распространяться и на Беларуси. Польский король и великий князь литовский Жыгимонт Старый, обеспокоенный подобным поворотом событий, в 1542 году издаёт в Вильне декрет, по которому всякий шляхтич лишался шляхетского достоинства в том случае, если «заражался люторовой ересью», запрещалось приглашать немцев в качестве воспитателей и посылать молодёжь в Германию для получения образования. Но королевская власть была не в силах административными методами остановить духовное обновление, и уже в следующем году был отменён закон, запрещавший посещение иностранных университетов.

В начале 40-х годов XVI века молодой Радзивил возвращается на родину, и с 1544 года, при новом правителе Великого Княжества Жыгимонте Августе, в его жизни начинается блестящий период. Тридцатилетний Микалай Радзивил «Чёрный» становится главным советником, правой рукой молодого монарха. Более того, дальнейший рост влияния магната связан с женитьбой Жыгимонта Августа на его двоюродной сестре Барбаре Радзивил, которая становится великой княгиней литовской и польской королевой. В 1547 году Радзивил Чёрный получил титул князя Священной Римской империи.

Присвоение Герба и титула князей Священной Римской империи Николаю Радзивиллу «Черному» в Ватикане

Недавно обнаруженная картина неизвестного художника, датируется XVI – XVII веками. Замок Радзивиллов в Несвиже. (фото Студия «Лувр». Минск http://nemiga4.me/belarus/nesvizh/rimskaya-imperiya.htm)

За несколько следующих лет Радзивил становится «некоронованным королём Беларуси». В 1549 году на сойме за Радзивилами был закреплён княжеский титул, Чёрный становится воеводой Троцким, к его громадным на то время владениями добавляются Дрысвяты и Брестское староство. Через два года Микалай Радзивил получает канцлера Великого княжества и воеводы Виленского. Его ещё более укрепилась, когда великокняжеским привилеем за Радзивилом было закреплено беспрецедентное право на хранение в своём архиве всех документов, касающихся делопроизводства в Великом Княжестве, тем самым приравнивая несвижский архив к государственному. Поскольку Жыгимонт Август большую часть времени находился в Польском королевстве, фактическая над страной была сконцентрирована в руках Николая Радзивила.

«В 1553 году в Вильне произошло событие, имевшее эффект разорвавшейся бомбы и получившее резонанс не только в Великом Княжестве, но и в соседних странах. Канцлер литовский, воевода виленский, самый влиятельный политический деятель государства, некоронованный король Беларуси, публично объявляет себя кальвинистом. Долгое время беларуский магнат с симпатией относился к идеям Лютера о необходимости реформы церкви, но после возвращения из посольства к императору Священной Римской империи Радзивил принимает решение стать евангельским христианином. В скором времени семья магната и его двор приняли аналогичное решение» [51].

Православный священник Алексей Хотеев, исследователь истории Реформации в Беларуси, дает такое объяснение этому факту:

«Князь Николай Радзивилл Черный также поначалу симпатизировал учению М. Лютера и на этой почве сблизился с прусским герцогом Альбрехтом. Однако его контакты с видными представителями польской реформации, особенно Яном Ласским, расположили его более к теологии Жана Кальвина. В 1553 году он открыто перешел в кальвинизм, что было отмечено (в 2003 году), как 450-летие реформации на Беларуси» [24].

«Это событие для развития евангельского движения на Беларуси имело первоочередное значение. Историки отмечают, что Микалай Радзивил имел огромный авторитет в среде беларуских магнатов и шляхты, оказывал сильнейшее влияние на Жыгимонта Августа, великого князя литовского и короля польского. По свидетельству современников тех событий, когда Микалай Чёрный входил в Сенат со своей многочисленной свитой, сам король вставал с трона и делал несколько шагов навстречу, причём настаивал, чтобы тот садился не на обычном месте воеводы виленского, но около трона, тем самым подчёркивая достоинство магната» [51].