Полная версия

Полоцк – Лiтва – Rzeczpospolita – Беларусь. Это наше, здесь мы беларусы. Книга вторая. Исторический коллаж

В стороне от внимания историков оказался важнейший документ эпохи, изученный В. Антиповым (Минск, 2012), «Устав (Устав) земли Жмудской (Жемайтской), утвержденный грамотой Короля Сигизмунда I-ого (20 января 1529 года)», опередивший на несколько месяцев появление первого устава ВКЛ 1529 года. (Выписка из Метрики Литовск., Тома 7 и 34).

«Сигизмунд Божьей милостью Король Польский и Великий Князь Литовский, Русский, Прусский, Жемайтский, Мазовецкий и иных.

Этим Нашим документы делаем настоящее дело потому, что Мы, видя Великая угнетение и утяжеление жизни подданным наших от старосты Жемайтских и от судей земли Жемайтской, которую они угнетали многими и тяжелыми работами и непомерными податями, а наездами своими делали от них для себя корысть, от чего наши подданные той земли Жемайтской очень горюют и Многие из некотором своих мест разошлись и земли Многие опустели.

А поэтому Мы, Желая наше государево милосердие над теми подданными нашими проявить, некоторые волости выделив, землю Жемайтскую отдали во владение и в правлению старостой Жемайтскому, пану Станислав Станиславовичу [Кезгайло], согласна изначального давнего обычае, по которй он Имеет право там дела делать и править. То есть в привилегии Наше разабраць записали, как Нам видится, к Нашему доброму, к лучшему Полезная земских делу в той земле Жемайтской.

И в двор и волостях Наших Жемайтских так сделать, и плату Нам государю, и урядникам Нашим дворовым и судью волостей Жемайтских установили ласковая и с уважением людей Наших, Который из дворов и волостей Жемайтских, и взяли Их под свою защиту и в подданство Наше и д. потомки Наши.

А именно в первую очередь следующее:

двор Вилкея с пашнями и со всеми людьми;

двор Велена с пашнями и со всеми людьми;

двор Склорстемон с пашнями и со всеми людьми;

двор Ясвоини с пашнями и со всеми людьми;

волость Ойрагона с городом и местными платами и со всеми людьми;

волость Ретоко с городом и со всеми людьми;

волость Кондынка со всеми людьми;

волость Кершево со всеми людьми;

волостъ Поюрие со всеми людьми;

волость Шовды со всеми людьми;

волость Ретово с городом и со всеми людьми;

волость Тверь со всеми людьми;

волость Телми со всеми людьми;

волость Ужвента со всеми людьми;

волость Вешване со всеми людьми;

волость Биржыляны со всеми людьми;

волость Двурьяны со всеми людьми;

волость Биржаны со всеми людьми.»

(«Вестник Западной России» за 1864—1865 год, книга 4, отдел 1, №5. Документ к истории Самогитии (Жмуди). Устав (Устав) земли Жмудского, утвержденный грамотой Короля Сигизмунда 1-ого в 1529 году

http://belhist.ru/2012/12/ustav-zhemajtii-1529-goda-kem-kogda-dlja-kogo-i-na/)

Уже первая, «Кревская уния» с Польшей (1385 г.) сразу же создала ряд противоречий в сословных и экономических отношениях двух государств. Стремление сохранить автономию и независимость Великого Княжества Литовского вынуждало разработать новые законы и правила «сосуществования» двух, а если быть точным, то трёх народов, при вхождении в ВКЛ жамойтов (совр. литовцев) в 1412 году.

«Потребовалась кодификация и классификация всех традиций, законов и привилегий, вопрос о чём был поднят на Виленском сейме 1522 года. Но ещё раньше задача собрать в один сборник все прежние „привилеи“ и указы стояла перед Николаем Николаевичем Радзивиллом. При нём государственная (великокняжеская) канцелярия в Вильне начала собирать по всем землям, городам, имениям и поместьям, замкам, крепостям и местечкам княжеские, королевские и наместнические указы, привилеи, грамоты, купчие, завещания…» [5].

ХVI век был наиболее благоприятном для развития ВКЛ, хотя уже появилась и стала нарастать новая угроза с востока, от Московского княжества, ставшего к этому времени «царством». Об этом расскажем отдельно, сейчас же констатируем, что этот фактор не остановил развитие ВКЛ, которое продолжалось и давало ощутимые результаты в культурных, политических и общественных достижениях княжества. В частности, в доведенных до совершенства и, окончательно оформленных к концу ХVI века, СТАТУТАХ Великого Княжества Литовского 1529-го, 1566-го и 1588-го годов.

«В истории феодального права Беларуси, Литвы и Украины первоочередное значение имеет Статут Великого княжества Литовского 1529 года. Он был ПЕРВЫМ в Европе сводом законов в котором содержались нормы конституционного, административного, брачно-семейного, гражданского, земельного, уголовного, судебно-процессуального и других отраслей права.

Создатели Статута 1529 года, в числе которых исследователи считают также и великого беларуса-литвина, Франциска Скарину, решили целый ряд сложных теоретических и практических проблем: разработали новую систему и структуру размещения правовых норм, включили в него наиболее типовые и обобщенные нормы, ввели ряд новых правовых норм, в которых были отражены экономические и социально-политические отношения того времени» [4].

Второй Статут Великого княжества Литовского (1566) действовал на территории Беларуси и Литвы до 1588 года, а на правобережной Украине и в ХVII – ХVIII веках, получив название «Волынского Статута». Известны его переводы на латинский и польский языки.

К концу 1584 года была закончена работа над новым Статутом, который не включил положения актов Люблинской унии 1569 года, поэтому Польша не допустила его утверждения на общем сейме Речи Посполитой. Статут вступил в законную силу только в 1588 году.

Первое его печатное издание на старобеларуском языке появилось в 1588 году, в Вильно. Следующие несколько изданий были осуществлены в переводе на польский язык. В 1811 году появилось уникальное издание: в Санкт-Петербурге текст Статута напечатали параллельно на двух языках: на польском и русском. Законы Статута в польский версии действовали в Беларуси в ХVIII веке, и потеряли свою силу только в 1840 году.

«Статут очень точно определял связность национальной правовой системы как продукт местных традиций, религии (христианство разного толка), культуры и социального развития, которые выработали свою уникальную (восточноевропейскую) систему ценностей, в нём было чётко оговорено, что свидетелями на судах не могут быть ни евреи, ни татары». [5].

Самые первые статьи Статута ВКЛ провозглашали равенство всех перед законом, «презумпцию невиновности», права и обязанности граждан, а также полностью отвергали и даже запрещали заочное обвинение.

Кроме «Статутов», законодательных актов Великого княжества, повсеместно вводилось «магдебургское право» («саксонское зерцало»), особое управление в отдельных городах ВКЛ. Появились, так называемые, «вольные города», в Литве – Беларуси таких городов к ХVI веку было более 30-ти, управлялись они выборными органами и «Войтом». Город по этому «праву» уплачивал в казну ВКЛ годовой налог и освобождался от всех других повинностей. Налог, например, с Гродно и Минска был установлен в размере 100 коп («копа» была равноценна примерно 250 гр. серебра). Таким образом, город «откупался» от посягательств феодала, на чьей земле он был расположен.

В соответствии с «привилеем», пожалованным королевой Боной в 1540 году, главе города, «Войту» разрешалось иметь собственную печать. Так, например, на печати гродненского войта 1565 года (наиболее ранняя из известных) изображен бегущий благородный олень с крестом между рогами, так называемый, олень святого Губерта.

В средневековой Европе святой Губерт считался покровителем охотников, и эта эмблема не случайно стала Гродненским гербом. Охота была одним из основных занятий жителей Гродно, расположенного в непосредственной близости к огромным лесным массивам – Гродненской и Беловежской пущам.

Город Гродно (1568 год)

(Гравюра с изображением Гродно – копия с гравюры М. Цюндта 1568 г. по рисунку Ганса Адельгаузера из Gallery http://old.grodno.net/index.php/)

«На гравюре – Гродно во время приготовлений к Люблинской унии. На первом плане маршал Валович приветствует посольство царя Ивана Грозного. Вдали открывается панорама города. Ее нарисовал в июле 1568 года очевидец, Ганс Адельгаузер, а Матвей Цюндт (1498—1572) перенёс в форму гравюры.

В правом верхнем углу гравюры дан объяснительный текст:

«Истинное изображение города Гродно в Литве. Там его польское королевское величество держало сейм и туда же приехали нижепоименованные посольства, во-первых, Великого князя Московского, в числе 1200 человек, очень великолепно одетых, потом посольство Турецкое, Татарское и Валахское, и были приняты в поле особыми на то назначенными от вышеупомянутого короского величества ами, каждое посольство в особом месте… А что тут нарисовано, то произошло в июле 1567 г. Нарисовано Гансом Адельгаузером, а потом награвировано в настоящем своем виде Матвеем Цюндталь – гражданином Нюренбергским в 1568 г.».

Гравюра Гродно взята из «Атласа городов земного мира» Георга Брауна и Франса Хогенберга, и на этом средневековом документе следует остановиться отдельно.

«В XVI веке вышел в свет ПЕРВЫЙ в истории мировой картографии атлас городов – „Civitates Orbis Terrarum“ („Атлас городов земного мира“) Ф. Хогенберга и Г. Брауна. Шесть томов этого произведения создавались в течение 46 лет (1572—1617) и были опубликованы в Кёльне. В атласе представлены перспективные планы, создающие наглядные образы городов „с высоты птичьего полета“, удивительно красивые гравюры, выполненные по рисункам Г. Хуфнагеля, на которых изображены пейзажи, здания, фигуры людей в национальных костюмах, и планы, сделанные на основе геодезических съемок. В общей сложности „Civitates Orbis Terrarum“ составили 552 плана, гравированных на меди и раскрашенных акварелью» (Егоров Ю. А. Градостроительство Белоруссии. М., 1954: http://www.harodnia.com.)

Гродно, как крупнейший город ВКЛ, обладающий «магдебургским правом», размещенный на важных торговых путях, строил для иностранных купцов гостиные дворы. Такие же «дворы» появлялись и в других городах ВКЛ, в Полоцке, например, их было четыре.

Обязанности «вольных» городов были относительно небольшими. Фактически, они сводились к выплате пошлин в государственную казну (магистрат распределял его по всем мещанам), и в налогах на военные нужды. Можно сказать, что мещане городов с Магдебургским правом являлись привилегированной социальной прослойкой населения Литвы-Беларуси того времени.

В грамотах польских королей, которыми даровалось Магдебургское право отдельным городам, говорилось, что король отменяет:

«Все иные Права польские, литовские и русские и все иные обычаи, которые были бы несогласные с Правом немецким магдебургским» [6].

Город с «магдебургским правом» освобождался от власти воевод, панов, судей и подсудков, наместников и других урядников; горожане не обязаны были отвечать перед ними в чем-либо, и кто бы на них не сослался. В городах устанавливался свой собственный суд. Жители городов были освобождены от обязанности нести воинскую повинность, являться на «посполитое решение». Мещане («местчане» – горожане от польск. «место, място» – город) так же освобождались от «толок» и от подворной повинности, приобретали право на свободную торговлю, право на значительную площадь земли вокруг города (например, Несвиж получил 100 валок, примерно 2100 гектаров), а также право на «вход» в «хозяйские» лесные просторы и воды (для выпаса животных, пользования дерева для строительства и отопления, охоты и рыбной). Они обязаны были поставлять только обоз для войска, средства и людей для ремонта княжеского замка.

Города получали право владеть поземельною собственностью, тогда как раньше этим правом пользовалось только «шляхетство».

К ХVI веку получили магдебургское право многие города ВКЛ, отмечу, что почти все они находились и находятся до сих пор на территории Республики Беларусь (кроме Вильны): Брест (в 1390 г.), Гродно (в 1391 г.), Слуцк (1441 г.), Полоцк (1498 г.), Минск (1499 г.) и еще более двух десятков других городов Великого княжества.

К первой половине XVII века в ВКЛ (Беларуси), вместе с городскими поселениями, насчитывалось 462 города [7].

Сформировав городское сословие, нарушив изолированность и замкнутость отдельных районов страны, города Литвы-Беларуси явились одной из предпосылок развития беларуской народности и ее культуры. Они подготовили почву для гуманистического и реформационного движения в Беларуси.

Тесные, часто родственные, связи с восточнославянским окружением, Тверским княжеством, Великим Новгородом, Смоленским княжеством, вовлеченных, тем или иным образом, в разное время, в государственную структуру ВКЛ, поголовно православное Полоцкое княжество, исповедовавшее, так называемую, «рускую веру», нашли отражение в формуле Статутов, в официальном названии государства, которое приобрело, наконец, окончательный вид – Великое Княжество Литовское, Русское и Жамойтское (будем далее для краткости именовать его ВКЛ).

Статуты ВКЛ 1529, 1566 годов, сеймовые решения, изменения в этническом и конфессиональном составе Рады, административная и судебная реформы (Казимира IV) закрепили превращение привилегированного сословия княжества в единое сообщество, включающее представителей разных этносов Великого княжества, получивших общее «литвины».

Принятию первого Статута (1529 год) предшествовала быстрое развитие идей протестанства в этой среде, поиски новых форм общественной мысли, в том числе и религиозной, наконец, появление новой философии жизни.

Великие философы и гуманисты своего времени, «литвины-беларусы», Франциск Скарына («литвин из Полоцка»), Сымон Будны, Василь Тяпинский, поддержанные высокообразованной великокняжеской элитой, активно способствовали проведению новых европейских идей в ВКЛ.

«8 апреля 1563 года Сымон Будны направил из Клёцка в Цюрих письмо к швейцарскому теологу-кальвинисту Генриху Булингеру, в котором привёл сведения о начале реформационного движения в Великом Княжестве Литовском. Будны писал, что после того, как «сьвятло слова Божага зазьзяла ў Нямеччыне, Швайцарыі, Ангельшчыне ды Францыі», в скором времени оно достигло «нашых краёў ды азарыла канцлера нашага Мікалая Радзівіла, князя на Алыцы й Нясьвіжы». Он не только «разам са сваім дваром прыняў вучэньне Хрыста, але і вырашыў, што ўсе людзі, якія знаходзяцца пад яго ўладай, павінны быць асьвечаны гэтым вучэньнем»

(«свет Божий засиял у немцев, в Швецарии, Англии. Франции… достиг нашего края и озарил канцлера нашего Николая Радзивилла… он вместе со своим двором принял учение Христа и решил, что все люди, которые находятся под его властью, должны принять это учение» (перевод с бел. яз. авт.) [8].

«Реформацию в ВКЛ поддержали не только Микалай (Николай) Радзивил „Чорны“ и его семья, но и значительная часть беларускай и литовской аристократии, „панства“ и „шляхты“. Протестантами, евангелистами-реформаторами, горячими сторонниками Реформации были такие выдающиеся общественные деятели, как Астафий Валович, Лев Сапега, Микалай Монвид-Дарагастайский и другие, которые сыграли решающую роль в государственной политической, религиозной, культурной жизни ВКЛ (в Беларуси XVI-го начала XVII столетия). Сочувствовал Реформации и киевский воевода, лидер православной партии, князь Астрожский» [там же].

Поиски новых смыслов, горячие диспуты между сторонниками разных ответвлений христианства, несомненная забота о будущем своей родины, двигали этими неравнодушными личностями, часто заставляли их входить в противоречие с традиционными взглядами, менять мнения своих сторонников и свои взгляды, выбирать новых противников.

Эти, иногда диаметрально противоположные, взгляды средневековых полемистов, позволяют современным историком свободно трактовать смысл всей эпохи, культурные достижения реформаторского движения в ВКЛ, опровергать позитивные результаты этого движения, не замечая главного – во времена «золотого века» (оставляю в силе этот термин), вольно или нет, воспитывалось «национальное чувство» в беларуской (литвинской) среде. Разрозненное общество превращалось в гражданское, развивающаяся старобеларуская письменность «золотого века», дальнейшее развитие старобеларуского языка, создавали основу для единения нации перед лицом угрожающей опасности, главная из которых переместилась на восток. Наступало время тяжелых испытаний для всей Речи Посполитой и, особенно, для народов Великого княжества, для Литвы-Беларуси.

Однако дальнейшее развитие княжества-государства становилось необратимым, появлялись новые и новые выдающиеся личности, сделавшие свой, не оцененный до конца, вклад в историю ВКЛ, его культуру, его научные достижения.

Одним из ярких представителей беларуской (литвинской) передовой части общества был Астафий Валович (1520 -1587), приверженец кальвинизма.

Так же, как Франциск Скорина, Астафий (Евстафий) Валович, получил образование в европейских университетах. Валович был одним из тех выдающихся деятелей ВКЛ, которые из католичества или православия переходили в протестантскую веру (кальвинизм), чтобы тем самым отмежеваться от православной Московии или католической Польши. Кроме того, именно кальвинизм, наиболее прогрессивное в то время течение религиозной Реформации, был символом просвещения и отхода от религиозного мракобесия.

Начавший свою карьеру секретарем виленского воеводы, Яна Глебовича, поучившийся несколько лет за границей, Валович, благодаря своему таланту привлек внимание короля Сигизмунда II Августа и стал его доверенным лицом. Он одним из первых, высокопоставленных деятелей ВКЛ (подканцлер литовский, маршалок дворный), вероятно, под влиянием Сымона Будного, перешел из православия в протестантство.

Валович создал свою «печатню» (типографию) в Несвиже, где был напечатан на старобеларуском языке в переводе Сымона Будного «Кетехисис» (1562).

Об этой книге Генрик Мерчинг, польский историк, писал, что «Катехизис» явился ПЕРВОЙ в мировой литературе попыткой всесторонней критики текстов Нового завета» [9].

Однако главным событием биографии Валовича стала работа в комиссии по подготовке второго Статута ВКЛ 1566 года. Было принято его предложение включить в Статут статью, в которой иностранцам запрещалось приобретать земли и занимать государственные должности в Великом Княжестве Литовском. Тем самым была закреплена законом автономия ВКЛ, что было очень важным моментом перед подписанием Люблинской унии, объединившей два государства в федерацию. Астафий Валович был ярым противником унии, составил союз против неё, вместе с князем Николаем Радзивиллом «Чёрным» и жемайтским старостой Григорием Хадкевичем.

Сымон Будны посвятил Астафию Валовичу своё произведение – «Об оправдании грешного человека перед Богом» [9].

Еще одним адептом реформации в ВКЛ, сторонником кальвинистов, был Ян Абрамович, воевода минский и смоленский, представитель шляхетского рода Абрамовичей, герба «Ястребец». В своем имении он построил кальвинистский «збор» (протестантский храм, бел. яз. авт.), больницу и школу, которые просуществовали до середины XVII века. Не чуждый экономическим веяниям из Европы, он написал трактат «Мысли литвина о дешевой покупке зерна и дорогой его продаже» (1595) [10].

Идеи европейской Реформации достаточно свободно проникали на территорию Великого княжества, возникала конфронтация разных конфессий. Польшу и Великое княжество захлестнули европейские идеи Реформации, назревала необходимость привести в соответствие законодательство ВКЛ, разработать новый Статут княжества. на этом фоне приходилось вносить массу поправок в Статут ВКЛ 1566 года.

Реформация продвигала в сознание беларуского (литвинского), гражданского общества идеи веротерпимости, толерантности («памяркоўнасць» в бел. яз.). Эти идеи частично находили отражение во многих документах ВКЛ, таких как «Привилеи» 1563, 1568 годов, статьи Варшавской конфедерации 1573 года, эти идеи прослеживаются уже в двух первых Статутах ВКЛ (1529, 1566 г.г.). Назрела острая необходимость в изменении некоторых положений Статутов.

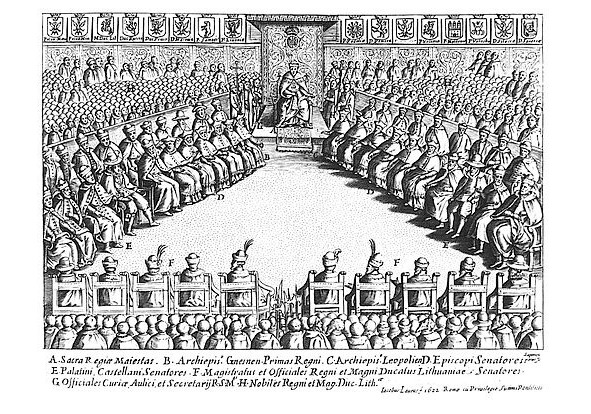

Статут ВКЛ 1588 года был утвержден на Варшавском Элекционном и на коронационном Сейме 1588 года. На Коронационном Сейме 1588 года Великое княжество было представлено 27 Сенаторскими местами (каждое Сенаторское место – это закрепленная за этим местом высокая должность в ВКЛ), среди которых были – 2 Епископа (Виленский и Жемайтский), 9 воевод (Виленский, Трокский, Смоленский, Полоцкий, Новогрудский, Витебский, Берестейский, Мстиславский и Минский), Староста Жемайтский, 10 каштелянов (9 Воеводств и 10-й Жемайтский) и 5 высших должностных лиц (Маршалок земский, Канцлер, Подканцлер, Подскарбий земский и Маршалок дворный) [12].

Заседание Сейма Речи Посполитой с королём Сигизмундом III Вазой гравюра 1622 года Giacomo Lauro,

На первом плане автор гравюры, являясь одним из приглашенных участников заседаний Сейма, поместил «сидящих в креслах» Сенаторов – «Magistratus et Officiales Regni et Magni Ducatus Lithuaniae, Senatores». Видно, что великокняжеские представители из Литвы занимали достойное место в этом «объединённом парламенте», с одной стороны, и громадное количество всех остальных, посланников, послов и других представителей федеративного государства Речи Посполитой.

«Статут 1588 года создавался на новых принципах, присущих переходной эпохе от средневековья к новому времени и зарождению буржуазных отношений. Это проявилось, прежде всего, в ограничении власти „господаря“ и стремлении к разделу властей; в провозглашении необходимости придерживаться государственного суверенитета и в юридическом закреплении единства права для всего государства, всех полноправных людей. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ закреплялась за сеймом, ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ – за Великим князем и Радой, СУДЕБНАЯ – за Великокняжескими и главными судами, а так же за местными» [3].

Статут I588 года завершил кодификацию права в Великом Княжестве Литовском. В этом законодательном акте были отражены государственно-правовые идеи того времени, кроме того в нем проявлялась богатая правовая культура беларуского (литвинского) народа. Статут был напечатан на старобеларуском языке в типографии Мамоничей в Вильно, на собственные средства («власным накладом», как было напчатано не его странице, бел. яз.) канцлера Льва Сапеги.

Статут 1588 года издавался на польском языке в 1614 году, в 1811 году – на русском и польском языках в Санкт-Петербурге. Этот свод законов был использован при кодификации прусского права, а также при подготовке «Соборного уложения» 1649 года в России. В ХVП веке Статут был переведен на немецкий язык, переводился на украинский язык и оставался основным источником права на Украине до ХIХ века.

В новом Статуте ВКЛ 1588 года появилась статья

«Аб вольнасцях шляхецкіх і аб пашырэнні Вялікага Княства Літоўскага» (Раздел III артыкул 3), которая излагала требование о сохранении мира между всеми религиями («А таксама прывілеем і прысягай нашай вырашаны мір паміж рознымі рэлігіямі сцерагчы», – бел. яз.) [11].

В Статуте Великого Княжества Литовского 1588 года была сохранена структура предыдущего статута. Он состоял из 14 разделов и 480 статей.

Главное значение Статута 1588 года заключалось в том, что он юридически закрепил суверенные права и обособленность Великого Княжества Литовского от Польши, после заключения объединительной Люблинской унии в 1569 году и тем самым утвердил конфедеративный строй нового государства – Речи Посполитой.

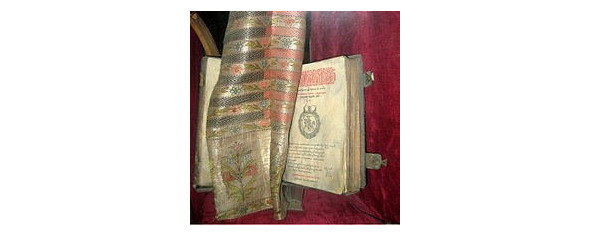

СТАТУТ ВКЛ 1588 года и «Слуцкий пояс»

(фото из Belarus-Minsk-Maksim Bahdanovich Museum 3.jpg в be-x-old.wikipedia.org, автор Jauhienij)

В итоге, к концу ХVI века, Литва и Польша имели раздельные парламенты-сеймы, Польша – «вальный» Сейм, Литва – боярскую «Раду», собственные армии, государственные органы и канцелярии, княжескую и коронную (королевскую), налоговые органы, казну, судебные и таможенные органы, и многое другое.

В Великом княжестве стал действовать свой, отличный от польского, свод законов – Статут Литовский 1588 года, кроме того был создан архив Государственных Актов, так называемые – «Литовские Метрики». Все записи, все акты Великого княжества обязаны были излагаться на «старобеларуском» языке, «родной мове» литвинов-беларусов. Государственная канцелярия, Канцлеры Литвы приобретали неограниченную власть в княжестве. Понимая важность административной переписки в княжестве, Великий князь Миколай Радзивилл (Великий канцлер с 1492 года по 1509 год) перенес всю государственную документацию, весь канцелярский архив, в свою Несвижскую резиденцию, в родовой замок.