полная версия

полная версияАвиация России и санкции

Рисунок 5.19

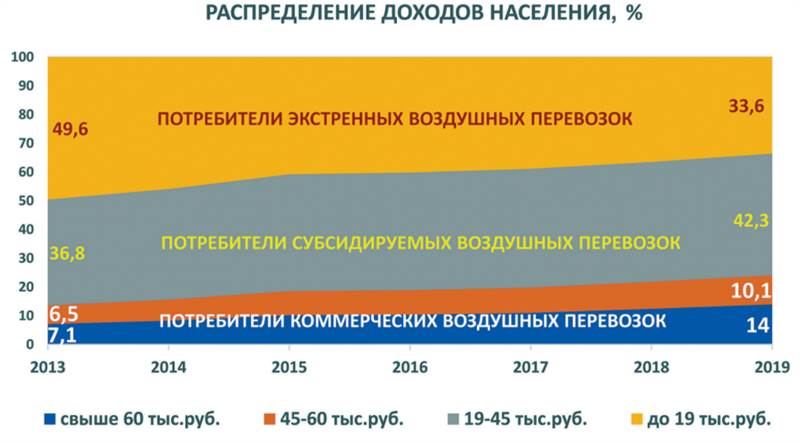

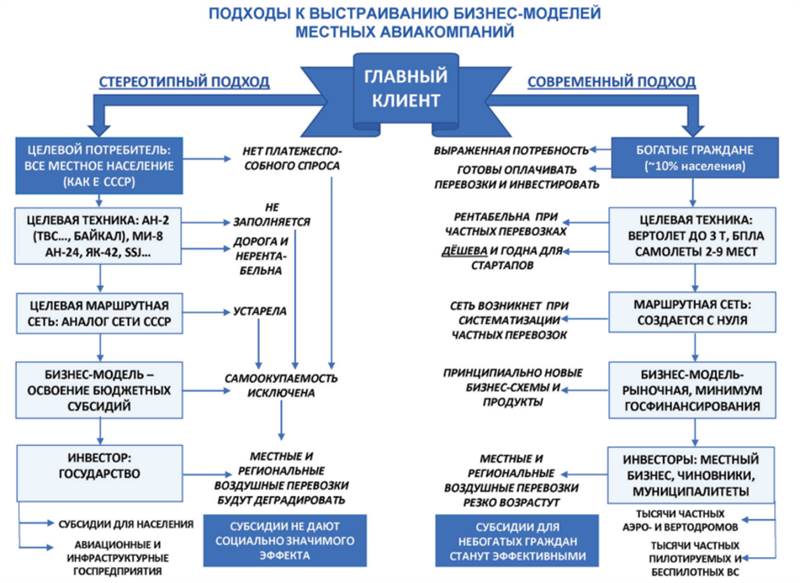

В случае сохранения полного игнорирования новых условий функционирования авиасистемы местные и региональные авиаперевозки, за исключением линий, связывающих крупные хабы, продолжат стагнацию. Практически невозможным будет выход мелких авиакомпаний и объектов наземной инфраструктуры на самоокупаемость. Эффективность субсидирования авиаперевозок будет сокращаться, как и социальный эффект от них.

Вся модель организации региональных и местных воздушных перевозок должна быть переориентирована на платёжеспособную часть населения. В первую очередь это повлияет на используемые воздушные суда. Так, по данным ЦИАМ, на местных воздушных линиях средняя загрузка воздушных судов ёмкостью 9–19 кресел составляет в среднем 46,7%498. Эти данные подтверждаются статистикой Росавиации (рисунок 5.20) в части низкой загруженности кресел на местных воздушных линиях. Для безубыточного функционирования необходима заполняемость как минимум в 75%499. Существующий парк воздушных судов категорически не обеспечивает такую заполняемость кресел на местных воздушных линиях500.

Это делает принципиально невозможным восстановление советской маршрутной сети даже в тех случаях, когда структура экономики и населения осталась неизменной. Основной техникой присложившейся структуре спроса должны быть самолёты и вертолёты с кресельной ёмкостью авиатакси на 2–9 мест, а также пилотируемые и беспилотные воздушные суда, годные для стартапов по освоению новых сегментов рынка авиационных перевозок (рисунок 5.21).

Рисунок 5.20

Рисунок 5.21

Маршрутная сеть при этом подходе возникнет стихийно путём создания расписания для удовлетворения спроса на систематические перевозки по наиболее популярным маршрутам. По мере «раскатки» новых маршрутов на них станет рентабельным применение воздушных судов с большей кресельной ёмкостью. Бизнес-модель авиакомпаний, ориентированных на рыночный спрос, должна обеспечивать рентабельность при нулевых субсидиях из бюджетной системы. Первоначальными инвесторами в этом случае станут местный бизнес и наиболее богатые категории населения, которые вложат средства в восстановление или строительство наземной инфраструктуры и приобретение летательных аппаратов для собственных нужд и нужд своего бизнеса.

После формирования новой маршрутной сети, вовлечения в коммерческую деятельность тысяч летательных аппаратов и аэро-и вертодромов будет обеспечена эффективность субсидирования воздушных перевозок для социально незащищённых категорий граждан.

Решение рассмотренных задач требует формирования принципиально новых правил. Одномоментно такие правила возникнуть не могут. В этой связи целесообразно в Опытном районе провести 3–5-летнюю опытно-экспериментальную отработку новой системы сертификации эксплуатанта лёгкой коммерческой авиации.

Авиационный персонал

Богатство страны не обязательно строится на собственных природных ресурсах, оно достижимо даже при их полном отсутствии. Самым главным ресурсом является человек. Государству лишь нужно создать основу для расцвета таланта людей.

М. Тетчер

Суть проблем

Подготовка авиационного персонала, как и другие сферы ответственности национального регулятора, организована с системными конфликтами интересов. Так, Росавиация, с одной стороны, отвечает за организацию профессионального обучения, обязательную аттестацию и выдачу/аннулирование свидетельств авиационного персонала, с другой—за подготовку авиационного персонала в подведомственных учебных заведениях и авиационных учебных центрах, финансирование которых является одной из самых крупных статей ведомственного бюджета. Также регулятор отвечает и за организацию деятельности по медицинскому освидетельствованию авиационного персонала, и за эффективность хозяйственной деятельности подведомственного ФБУ «Центральная клиническая больница гражданской авиации», бюджет которого зависит от потока авиационного персонала, проходящего ВЛЭК и соответствующее лечение. Во всех перечисленных случаях удешевление стоимости государственных услуг и/или повышение требований к их качеству, в том числе путём развития конкуренции, повлечёт за собой сокращение доходов и понижение прибыльности подведомственных структур.

Только на организацию лётной практики расходуется более 2 млрд рублей. Выделенных средств оказалось недостаточно для обеспечения своевременного налёта, например, в Омском лётно-техническом колледже гражданской авиации. О погашении задолженности по налету за 2018 г. и сокращении указанной задолженности за 2019 г. регулятор пафосно отчитался в начале 2021 г.501 При этом отмечалось, что не удалось обеспечить конкурентоспособность оплаты труда пилотов-инструкторов образовательных учреждений, которая составляла порядка 35–40% от уровня оплаты пилотов-инструкторов в авиационных компаниях. Более того, регулятор констатировал, что ему для комплексного решения вопроса подготовки коммерческих пилотов гражданской авиации требуется дополнительное финансирование в объёме:

–3 млрд рублей, ежегодно – на лётную практику;

–10,5 млрд рублей в 2021–2023 гг. – на приобретение тренажёров;

–14,7 млрд рублей в 2021–2023 гг. – на приобретение воздушных судов.

В досанкционный период гражданская авиация имела прекрасные возможности частичного или даже полного прекращения бюджетного финансирования подготовки авиационного персонала. Конкурс абитуриентов, желающих обучаться по специальности «лётная эксплуатация гражданских воздушных судов» в Ульяновском институте гражданской авиации им. Главного маршала авиации Б.П. Бугаева, в 2021 г. составил 27 человек на одно бюджетное место и 19 человек на одно коммерческое место502. Исходя из этих показателей существовало по меньшей мере два варианта повышения качества конкурсного отбора и оптимизации бюджетных расходов:

1.Набирать только лиц, самостоятельно прошедших первоначальное обучение с последующим обучением за бюджетный счёт;

2.Набирать только лиц, самостоятельно прошедших первоначальное обучение и на условиях полной компенсации будущих расходов, связанных с получением лицензии коммерческого пилота.

Такой подход гарантировал бы набор абитуриентов, морально-психологические качество которых и уровень их мотивации достаточны для успешной подготовки. Отбор по критерию успешности сдачи ЕГЭ не может обеспечить подобных гарантий. Ожидаемым контраргументом против такого подхода является неизбежная потеря талантливой молодёжи, не располагающей средствами для первоначальной подготовки. Эта проблема может быть решена путём перераспределения бюджетных средств на выявление и субсидирование подготовки подобной молодёжи.

Уровень оплаты труда в авиационном транспорте был в 2,7 раза выше среднероссийского и кратно превышал уровень оплаты труда железнодорожного, водного и, тем более, автомобильного транспорта503 (рисунок 5.22).

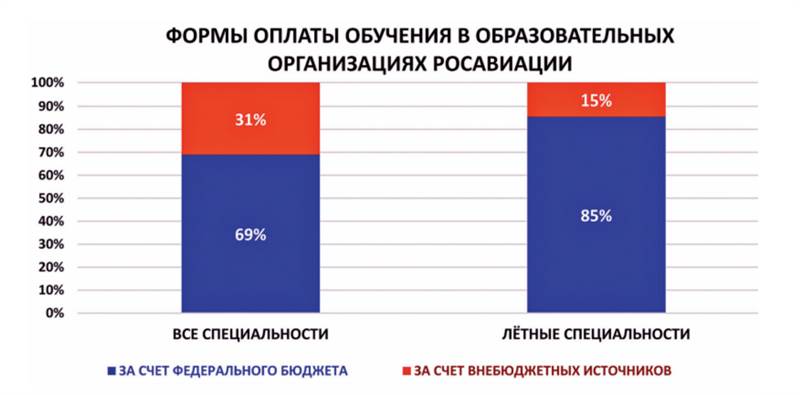

Тем не менее, в образовательных организациях Росавиации 69% студентов обучались за бюджетный счёт, а по самым престижным лётным специальностям – 85%504 (рисунок 5.23).

Рисунок 5.22

Рисунок 5.23

Единственным объяснением парадоксов, вытекающих из сопоставления конкурса на лётные специальности, относительного уровня оплаты труда по ним и структуры финансирования подготовки, является желание регулятора обеспечить основания для постоянного получения и распределения средств федерального бюджета на подготовку авиационного персонала. Данное объяснение подтверждается категорическим нежеланием регулятора разрушать монополию на подготовку коммерческих пилотов, принадлежащую подведомственным ему учебным заведениям. Указанные образовательные организации в приложениях к сертификатам Авиационного учебного центра (далее—АУЦ) длительное время не имели программ подготовки, прохождение которых в соответствии с воздушным законодательством является необходимым условием для получения свидетельств (реквизиты указанных программ необходимо указывать в заявлении на получение свидетельства). Однако, несмотря на эти обстоятельства, свидетельства беспрепятственно выдавались их выпускникам505, а у выпускников негосударственных АУЦ, обучавшихся по безукоризненно оформленным программам, свидетельства неоднократно массово изымались.

Следствием стала практически полная потеря национального рынка коммерческой подготовки лётного состава:

–во-первых, условия подготовки коммерческого пилота (далее – CPL) в России наихудшие в мире. При среднемировой длительности подготовки с нуля до лицензии частного пилота (далее – PPL) и далее, до лицензии CPL в 1 год, отечественные учебные заведения готовят как минимум за 3–5 лет (часто с долгами по обеспечению налёта от нескольких месяцев до нескольких лет);

–во-вторых, национальная лицензия коммерческого пилота может быть аннулирована регулятором по непрозрачным и часто необъяснимым с позиций здравого смысла мотивам, через несколько лет после её выдачи, с полным лишением права на профессиональную деятельность лиц, имеющих тысячи часов налёта;

–в-третьих, многократно выявлялись случаи, когда, пытаясь пресечь отток кадров, российские авиационные власти не подтверждали иностранным работодателям пилотские свидетельства российских пилотов506;

–наконец, ввиду практически полной утраты лёгкой коммерческой авиации коммерческим пилотам крайне сложно получать налёт, необходимый для лицензии линейного пилота (далее – ATPL), при том что в советское время лётчики, не прошедшие школу пилотирования на местных линиях, никаким образом не допускались к управлению магистральными воздушными судами507.

При этом за скобками остаётся качество подготовки, которая осуществляется при констатированном регулятором остром дефиците тренажёров и летательных аппаратов и обусловленными этими обстоятельствами долгами по налёту. Негативная оценка качества подготовки даётся и авиакомпаниями, надзорными органами.

С точки зрения Генеральной прокуратуры, «установлено, что к основным причинам аварийности относятся несоответствие образования, полученного выпускниками авиаучилищ, требованиям авиакомпаний, отсутствие надлежащего контроля за исполнением Государственной программы обеспечения безопасности полётов воздушных судов гражданской авиации»508.

С точки зрения авиакомпаний, «в учебных заведениях Росавиации … вы-пускаются пилоты, к компетенциям которых у работодателей много претензий. Ввод в строй все равно занимает до одного года… К тому же отсутствует независимая оценка квалификации пилотов, которая могла бы примирить Росавиацию и авиакомпании»509. Иными словами, выпускника, проучившегося 3–5 лет в учебных заведения Росавиации, в авиакомпании вынуждены переучивать столько же времени, сколько в зарубежных авиационных учебных центрах готовят коммерческого пилота «с нуля».

Общее количество лётчиков в России недопустимо мало для страны с такой территорией (рисунок 5.24), а интенсивность подготовки, например, частных пилотов (244 человека в год) почти в 1000 раз уступает интенсивности подготовки пилотов в США510. Отдельные категории пилотов, например для гидросамолётов, вообще не готовятся в государственных учебных заведениях, а частники вопреки здравому смыслу к такой подготовке не допускаются. Валидация иностранных пилотских свидетельств превращена в лотерею.

Рисунок 5.24

По состоянию на начало 2021 г. имели действующее медицинское заключение: 9587 линейных пилотов; 7689 коммерческих пилотов; 2107 частных пилотов и 30 800 бортпроводников511. Средний возраст частного пилота достиг 46 лет512, а количество линейных и коммерческих пилотов старше 50 лет составило 3850 человек, т.е. как минимум 1/4 лётного состава513. Средний возраст пилотов в российской гражданской авиации—более50 лет(по одним данным— 52, по другим – 54)514. По оценкам компании Utair, доля пилотов вертолётов старше 50 лет составляет 75% от их общей численности, а старше 60 лет— 27%.

Рисунок 5.25

Суммарный выпуск учебных заведений гражданской авиации в несколько сот пилотов не возместит массовое выбытие кадров, подготовленных в советское время. Исходя из прогнозов Airbus и Boeing, оценка мировой потребности в новых пилотах на предстоящие два десятилетия, колеблется между 550 тыс. человек (в т.ч. 22 тыс. в СНГ)515 до 763 тыс. человек (в т.ч. 24 тыс. В СНГ)516. На этом фоне представляется по меньшей мере странным сохранение монополии государственных учебных заведений на подготовку коммерческих пилотов и существенные препятствия для перехода в коммерческую авиацию для лётчиков государственной и экспериментальной авиации. Противоправность монополизации подготовки пилотов отмечалась даже руководством Федеральной антимонопольной службы517.

Сложившаяся в России практика противоположна политике FAA, которая, например, в 2013 году повысив требования к линейным пилотам с 250 лётных часовдо1500, одновременно снизила требования к военным лётчикам, идущим в гражданскую авиацию, до 750 часов518. Количество лётчиков в США более чем в 25 раз превосходит российские показатели519 (рисунок 5.25). При этом в США готовят пилотов как учебные центры (Part 141 FAR), так и сертифицированные инструкторы в индивидуальном порядке (Part 61 FAR)520.

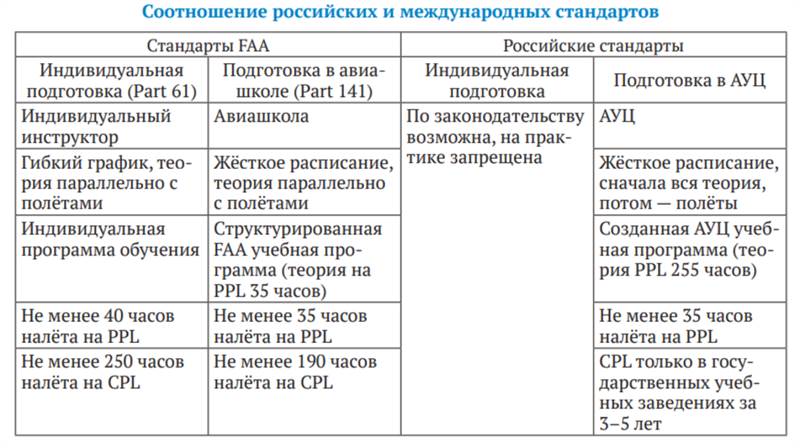

Согласно требованиям FAA, обязательно посещение 35 часов теоретических занятий по стандартной программе с неограниченным временем на самоподготовку. Параллельно допускается лётная практика, которая должна составить не менее 40 часов (35 часов при обучении в лётной школе, аккредитованной FAA), таблица 5.3.

Таблица 5.3

Россия внедрила международную систему ступенчатой подготовки лётчиков PPL–CPL-ATPL, в которой определяющее значение имеют налёт и квалификационные допуски (рейтинги). В процессе правоприменения сформировалась практика длительного рассмотрения документов по лицензированию авиационных учебных центров, допускаемых исключительно к подготовке до уровня PPL. Сложная и запутанная процедура сертификации АУЦ и высокий уровень требований к ним привели к тому, что подготовка даже на уровень PPL возможна только в двух государственных вузах, имеющих 8 филиалов, и в 13 негосударственных АУЦ. Всего деятельность по подготовке специалистов авиационного персонала разного профиля осуществляют 96 авиационный учебный центр и 25 филиалов, расположенных в 20 субъектах Российской Федерации из 85521. Для сравнения: только в одном штате Флорида лётчиков готовят 99 из 633 лётных школ США522. А всего авиационных специалистов там готовят в 1178 учебных центрах (без учёта несертифицируемых FAA школ инивидуальной подготовки)523.

Программы подготовки разрабатываются каждым из российских АУЦ самостоятельно и представляются на рассмотрение авиационных властей, которые могут годами их не согласовывать. Непрозрачность и длительность процедур обеспечивает максимизацию аппаратного веса чиновников регулятора, с перекладыванием почти всей ответственности за результативность программ на её авторов. Согласно российским национальным требованиям, обучаемый должен предварительно пройти 255-часовой курс теоретической, наземной и тренажёрной подготовки524, и лишь после этого допускается к полётам. (Ввиду непрозрачности утверждения программ и зависимости регулятора от уровня лоббистов АУЦ из перечисленных правил есть как минимум одно исключение.)

Теоретические экзамены и в США, и в России принимает регулятор, но FAA делает это с использованием оборудованных, в том числе в авиашколах, комнат, оснащённых необходимой техникой, исключающей недобросовестность. Качество российских теоретических экзаменов и процедур – отдельная тема, требующая отдельного описания, но концептуально всё схоже с международными стандартами.

Принципиальные различия имеются в приеме практических экзаменов. В России регулятор полностью самоустранился от контроля практических навыков, по факту делегировав это инструкторам той же школы, в которой учился студент. Согласно стандартам FAA, практический экзамен принимает специально сертифицированный специалист, с лицензией CFI (Certified Flight Instructor) и мощной материальной и нематериальной мотивацией недопускатьникаких нарушений процедур и допустить к полётам действительно подготовленного пилота. Организация независимого контроля обеспечивает высокий уровень подготовки, средняя длительность которой почти вдвое превышает минимально допустимую, составляя около 60–75 часов на PPL525.

Зарубежные авиационные специалисты работают долго. Например, рекордом США стала экзаменатор в возрасте около 100 лет. Данное обстоятельство тесно связано с процедурой медицинского освидетельствования и требованиями к пилотам. В США медкомиссия на PPL занимает около получаса, проводится имеющим соответствующее разрешение врачом общей практики, анализы сдаются только на отсутствие следов наркотических веществ, а уровень требований к здоровью сопоставим с требованиями к здоровью водителя автомобиля. Медкомиссия на CPL несколько сложнее, но также занимает немного времени с понятными, прозрачными и логичными требованиями.

Российская система подготовки авиационного персонала нарушает базовый для высокотехнологичных отраслей принцип преемственности. Теоретически разрешённая воздушным законодательством индивидуальная подготовка полностью заблокирована регулятором на стадии правоприменения. В попытках найти хоть какие-то аргументы для обоснования крайне сомнительных ограничений дело доходит до откровенно расистских высказываний, размещаемых на официальном сайте Росавиации: «с учётом российского менталитета индивидуальная подготовка пилотов будет, в большинстве случаев, проводиться невполномобъёме»526. Иными словами, предполагается, что именно менталитет россиян, уступающий менталитету граждан других стран, а не самоустранение регулятора от выстраивания качественной методологии подготовки лётчиков в организации надлежащего контроля её результативности, исключает внедрение современных стандартов в этой сфере.

В условиях глубокой интеграции в мировую авиасистему завышенные требования к профессиональному образованию влекут за собой дискриминацию российских граждан, поскольку американец, получивший пилотское свидетельство на базе школьного образования, может быть пилотом аэробуса российской авиакомпании, а российский гражданин – нет.

Не менее странная ситуация с требованиями к PPL. По действующему законодательству частный пилот не относится к авиаперсоналу, поскольку, согласно воздушному законодательству, не имеет формального права на выполнение полётов за деньги (правда, с массой нюансов, созданных подзаконными актами). Тем не менее, сложившаяся практика предполагает подготовку частных пилотов в негосударственных АУЦ только по программам дополнительного профессионального образования. В результате выпускник средней школы не может стать частным пилотом до предоставления им документов о среднем или высшем профессиональном образовании. При этом его одноклассник, который после 9 класса ушёл получать, например, профессию слесаря-сантехника, может быть допущен к подготовке по программе PPL. В открытом доступе не удалось обнаружить ни одного исследования, объясняющего, чем базовое образование второго больше подходит для авиации.

Для подготовки по перспективной профессии оператора беспилотных авиационных систем даже Академия гражданской авиации получала лицензию на среднее профессиональное образование. Для этого она была вынуждена, в соответствии с лицензионными требованиями, строить стадион, тир и т.п. При этом практически все профессионалы признают, что оператора беспилотных авиационных систем можно подготовить за несколько недель или месяцев, без строительства или аренды стадиона и тира. Более того, на существующем уровне развития беспилотников не существует образовательного контента, который требуется преподавать 2–3 года, необходимых для выдачи диплома о среднем профессиональном образовании. В результате необходимые для диплома часы заполняются бесполезными, с точки зрения профессии, предметами. В США, чтобы управлять дроном FAA Small UAS (Part 107), необходим сертификат удалённого пилота. Он выдаётся лицам старше 16 лет, умеющим читать, говорить, писать и понимать по-английски, физическое и психическое состояние которых позволяет безопасно управлять дроном. Для получения сертификата необходимо каждые 24 календарных месяца проходить переподготовку онлайн и сдать экзамен по авиационным знаниям: «General – Small»527.

Подготовку авиационного персонала дополнительно усложняют процедуры и требования, связанные с медицинским освидетельствованием. По состоянию на начало 2022 г. медицинское освидетельствование велось Центральной врачебно-лётной экспертной комиссией (далее – ЦВЛЭК ГА) и 37 ВЛЭК ГА, распределёнными по федеральным округам. Например, весь Уральский федеральный округ обслуживают две ВЛЭК ГА, а Дальневосточный, сопоставимый по площади территории с Европой, – пять528.

С точки зрения мировых стандартов, российская схема организации медицинского освидетельствования не оптимальна как по процедурам, так и по требованиям к состоянию здоровья. Отдельную трудность представляет такой атавизм советской эпохи, как получение справок психневродиспансера и наркодиспансера. Навязанные услуги, связанные с выдачей справок, в условиях рыночной экономики стали существенным, а возможно и основным источником финансирования сети диспансеров.

Но даже на фоне постсоветских нелогичностей отдельно выделяются требования по прохождению предполётных (послеполётных) медицинских осмотров членов экипажей гражданских воздушных судов и предсменных (послесменных) медицинских осмотров диспетчеров управления воздушным движением, мягко говоря, не характерные для стран FAA и EASA. Также необъяснимы завышенные требования к лицам, которые проходят первоначальное медосвидетельствование, по сравнению к теми, кто проходит текущее. Зарубежные стандарты для всех едины, а врачи обязаны лишь предупредить, что ограничения здоровья могут не позволить, например, получив уровень PPL, претендовать на CPL. «Российские пилоты никогда не будут говорить о проблемах со здоровьем ни своему лечащему врачу, ни на ВЛЭК, потому что их могут списать с лётной работы, а за рубежом в случае ухудшения здоровья проводят профильное лечение. Избыточное и нерациональное регулирование приводит к тому, что хорошие пилоты уезжают работать за рубеж»529.

Причины перечисленных проблем вероятно лежат не в плоскости обеспечения безопасности полётов, а в плоскости борьбы за увеличение доходов подведомственных регулятору медицинских учреждений, нюансам обеспечения загрузки которых, даже в столь масштабном документе как доклад «Об итогах работы Федерального агентства воздушного транспорта в 2021 году, основных задачах на 2022 год и среднесрочную перспективу», посвящено несколько страниц.

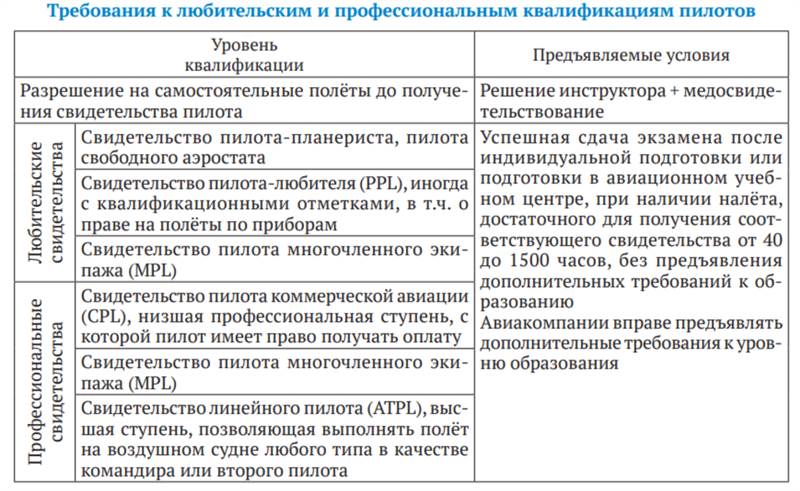

Что делать

Усиление дефицита лётных кадров требует искать пути быстрой и качественной их подготовки. Наименее рисковым и простым путём для решения этой задачи является следование международным стандартам подготовки пилотов530 (таблица 5.4).

Для обеспечения конкурентоспособности России на мировом рынке образования требуется принципиальная корректировка подходов.

Суть предлагаемой корректировки состоит в том, что по профессиям, стандарты подготовки по которым устанавливаются на наднациональном уровне:

–дипломы, свидетельства и сертификаты, признаваемые на наднациональном уровне, также признаются документами о профессиональном образовании, равными по статусу дипломам средних профессиональных учебных заведений;

–лица, имеющие среднее общее образование, получив дипломы, свидетельства и сертификаты, признаваемые на наднациональном уровне, приравниваются к лицам, получившим среднее профессиональное образование.

Возможен и альтернативный подход. В соответствии с законодательством об образовании в области подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации реализуются основные программы профессионального обучения, среднего профессионального и высшего образования, а также дополнительные профессиональные программы531.

Таблица 5.4